東京都内で3月18日、日の出前後に、ドローンを使って空中の二酸化炭素(CO2)濃度を測定する実験飛行が行われた。東京都内、夜間、目視外、高高度と多くの許可・承認申請の対象条件を整えた飛行は珍しい。実験は東京大学大気海洋研究所気候システム研究所気候モデリング研究部門の部門長、今須良一教授を中心に、秋田県立大学、東京都立大学、東北大学、合同会社ソラビジョン、株式会社東北ドローン、矢野法律事務所などの専門家チームが実施し、地上700m超までの高さから地上までの間を測定した。実験結果は分析したうえ学会で公表する方針だ。

有益データ取得可能、装置が簡易、高いコストパフォーマンス性 ソラビジョン・渡辺代表「インパクト大きい」

実験は東京都内の河川のそばで、3月18日午前5時過ぎから行われた。

専門家チームは市販の回転翼ドローンに、秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科の井上誠准教授が開発したドローン用の温室効果ガス測定システムを搭載して飛行させた。複数回の飛行をさせたうち、2度、700メートルを超える高さに到達させた。井上准教授によると、この温室効果ガス測定システムで地上500mを超える上空を観測したのは初めてだという。

計測は最高到達点から降下するさい、100m単位の高度で30秒間ホバリングさせて行われた。ホバリングさせた時刻は秒単位で記録した。上空700m、600m、500mと同様の作業を繰り返し、上空100m以降は着陸までの間に、何度かきりのいい高度でデータ取得のホバリングを行った。データ取得は、日の出前、日の出直後にも行われた。

東大の今須教授によると、CO2濃度は地表に近いほど高いが、実際には日が昇ると大気の対流が生じるなどの影響を受け、濃度の状況に変化が起こることが想定されるという。今回の実験でCO2の濃度の分布や時間による状況の変化を仮説と比較できる可能性がある。実際、今回の測定した数値をグラフ表示すると、日の出前には地表周辺に密集していた高濃度空域が、日の出直後でやや上空域にまで広がっている様子が伺えた。今後詳しく分析する。

CO2の測定は温暖化対策の検討に欠かせず、日本では東京都立大学がCO2濃度と風・気温の鉛直分布同時測定ライダーを開発したことで測定精度が飛躍期に高まり、気球、商用航空機が主流の観測関係者から注目されている。ここにドローン測定を組み合わせることでさらなる精度の向上や、特定座標の濃度の取得、時間ごとの濃度変化の正確な把握をさらに進められる可能性がある。今回のドローン測定の実験は、都立大のデータなどと照合する性能評価も含む。

ドローン測定の場所、時刻の設定、技術的な方針策定を担ったソラビジョンの代表社員で京都大学の連携准教授を務める渡辺一生(かずお)氏は「今回の実験は東京都内で夜間、目視外、高高度での観測飛行で行っていて、初めてだらけの実験だったと思います。気球などに比べて装置が軽量でコストパフォーマンスにすぐれ、狙った座標のデータが取得できるなど、今までにないデータが取れることになりCO2観測にとって大きなインパクトがあります、今後、ドローン観測が全国で展開できるとデータの集積が加速し、温暖化対策に役立つと期待しています」と話している。

日の出前の離陸

日の出前の離陸準備

CO2観測装置を搭載した

離陸するドローンを見守る

CO2濃度観測に使った機体

飛行前に念入りに点検

朝日の中を離陸

ドローン観測の専門家チームが飛行するドローンを見守る。右端がリーダーの東大・今須良一教授。また左から2人目の白いヘルメットが秋田県立大・井上准教授、その右隣の青いヘルメットがソラビジョン渡辺代表 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

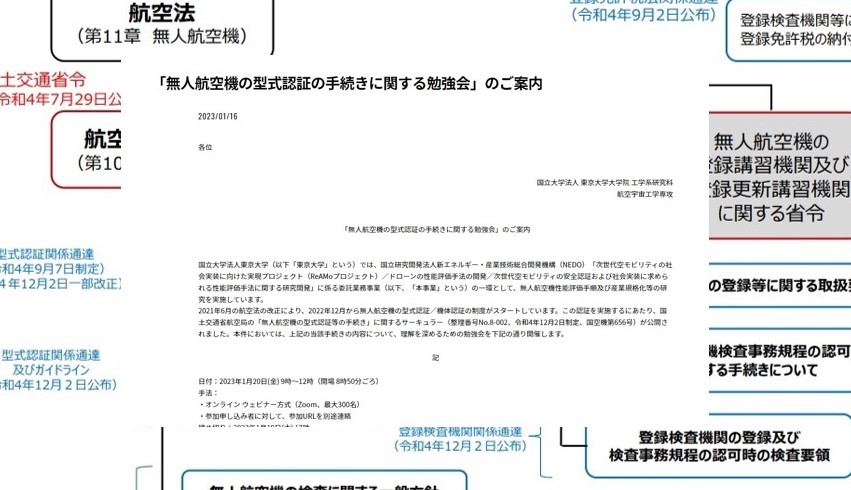

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京大学は1月20日、「無人航空機の型式認証の手続きに関する勉強会」を開催する。東京大学工学系研究科研究員の五十嵐広希氏が企画趣旨を説明し、制度や手続きに詳しいAeroVXR合同会社COO の中田博精氏が2時間ほど話題提供をする。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ロボット・AI部の平山紀之主査も冒頭に登壇する。勉強会は20日午前9時から正午までを予定でオンラインで行われる。参加は無料だ

東京・五十嵐広希研究員、AeroVXR・中田博精COOら登壇

20日の勉強会は、国立大学法人東京大学が主催する。

東京大学工学系研究科研究員の五十嵐広希研究員が開催意図を説明し、話題提供としてAeroVXRの中田COOが登壇する。また東大が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト(ReAMoプロジェクト)/ドローンの性能評価手法の開発/次世代空モビリティの安全認証および社会実装に求められる性能評価手法に関する研究開発」の委託業務事業の一環として、無人航空機性能評価手順及び産業規格化等の研究を実施している関連で、NEDO ロボット・AI部の平山紀之主査が冒頭に登壇する予定だ。

当日の資料はイベント終了後のアンケート回答者に後日配布する。また勉強会の様子も後日、公開予定という。内容はかなり専門的になる見通しだ。

概要は以下の通り。

■日付:2023年1月20日(金) 9時~12時(開場 8時50分ごろ)

■主催:国立大学法人東京大学

■内容

・挨拶(5分):無人航空機の型式認証制度に向けたNEDOの取り組み/NEDO ロボット・AI部主査、平山紀之氏

・開催概要・意図説明(10分):東京大学工学系研究科研究員、五十嵐広希氏

・勉強会話題提供(約2時間弱):AeroVXR合同会社COO 中田博精

・質疑(40分)

アンケートについて(約5分)

■申し込み:こちらのフォームから

■参考動画:「無人航空機の型式認証等の手続き」(パブリック・コメント版)の内容に関する勉強会(2022年11月 録画映像、公開は1月末まで)

(国土交通省航空局からのパブリック・コメントの文章を元にした情報。最新版は、国土交通省航空局から発行済みの「無人航空機の型式認証等の手続き」に関するサーキュラー<整理番号No.8-002、令和4年12月2日制定、国空機第656号>。

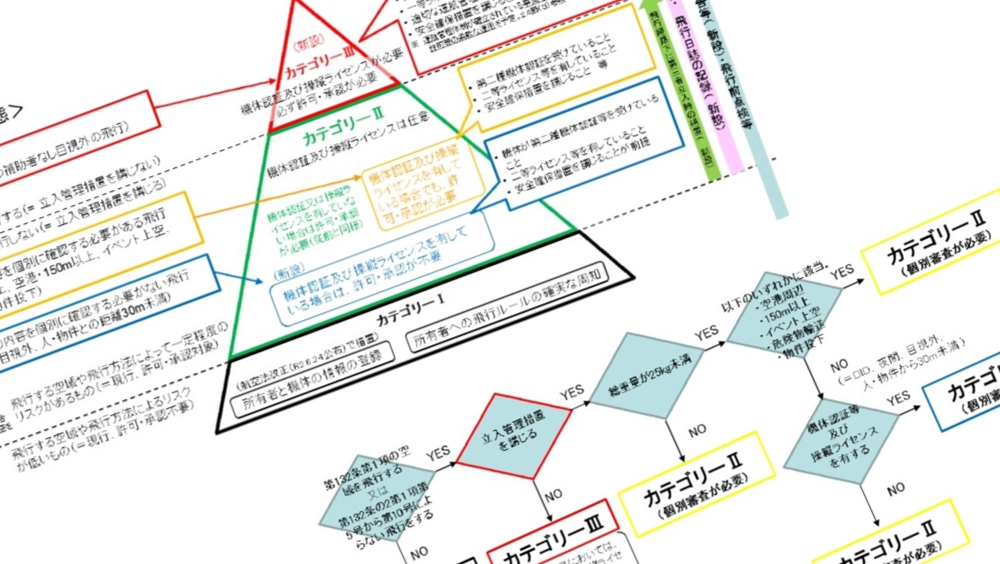

※参考資料:国土交通省航空局「機体認証等」

※関連通達:告示に関する各種資料について/2-型式認証の事務手続きについて(認証プロセス)「無人航空機の型式認証等の手続き」

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。