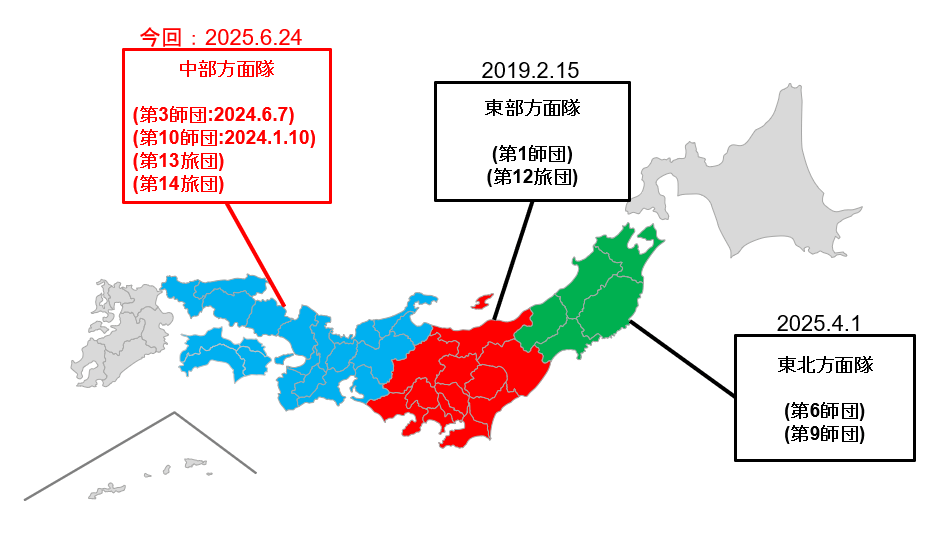

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は2025年6月24日、陸上自衛隊中部方面隊と災害時応援協定を締結したと発表した。応援エリアをさらに拡大した。

中国地方、四国地方も対象に

JUIDAは中部方面隊の第3師団、第10師団と個別に協定を結んでいた。今回中国地方を管轄する第13旅団、四国地方を管轄する第14旅団も含むことになった。すでに東部方面隊、東北方面隊と提携を結んでいて、応援エリアの拡大を進めている。JUIDAの公式サイトの中で紹介している。

https://uas-japan.org/information/36636/

JUIDAの陸自協定エリア

車両へのドローン積載訓練の参考写真 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、6月4~6日に千葉・幕張メッセで開催したドローンの大規模展示会「第10回Japan Drone2025/第4回次世代エアモビリティEXPO2025」の来場者は3日間合計で、2万3049人と前年の2万1273人から1776人(8.3%)増えて閉幕したと発表した。

次の本開催は2026年6月の第11回 2025年11月に大阪版の開催も

次回の開催は2026年6月3~5日に、千葉・幕張メッセで「第11回Japan Drone2026/第5回次世代エアモビリティEXPO2026」として開催する。また本開催とは別に地方版として、2025年11月26、27日に大阪で「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」の開催も決まっている。

今回の「第10回」の来場者数は、6月4日が7491人(前年初日の6961人から530人、7.6%増)、6月5日が7669人(前年2日目の7062人から607人、8.6%増)、6月6日が7889人(前年3日目の7250人から639人、8.8%増)だった。

出展は285組(社・団体)で、国内が221組、海外64組(9か国・地域)だった。

期間中に開催した「Japan Drone & AAM Awards 2025」の結果は以下の通り。

<ハードウェア部門>

最優秀賞:エバーブルーテクノロジーズ株式会社「除雪ドローン®」

<ソフトウェア・アプリケーション部門>

最優秀賞:株式会社ROBOZ「インドアドローンショー」

<Advanced Air Mobility部門>

最優秀賞:AeroVXR合同会社「①認証コンサルティング事業、②テストパイロット育成事業(JTPS)」

<海外部門>

最優秀賞:上海中研宏科ソフトウェア株式会社「車両とドローンの協調システム」

<オーディエンスアワード>

株式会社ROBOZ「インドアドローンショー」

<10周年記念特別賞>

株式会社Liberaware「IBIS2」

<審査員特別賞>

DIC株式会社「全方位マルチコプター HAGAMOSphere」

また「Drone Movie Contest 2025」の結果は以下の通り。(敬称略)

<一般映像部門 グランプリ>

「厳冬の果て、流氷のまち羅臼」(LOVE.PHANTOM 宮川和之)

<縦ショート動画部門 グランプリ>

「【ホームビデオ】妖精のもりへ」(矢尾板亨)

<審査員特別賞(SEKIDO賞)>

「~四季が彩る安達太良山~福島」(武藤貴之)

<審査員特別賞(ごっこ倶楽部賞)>

「【ドローン撮影】イトーキ本社オフィスを飛行(2025ver.)」(株式会社イトーキ)

作品は以下のサイトで

https://ra-drone.dhw.co.jp/contest/

最終日の開場直後の入り口

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.5.8

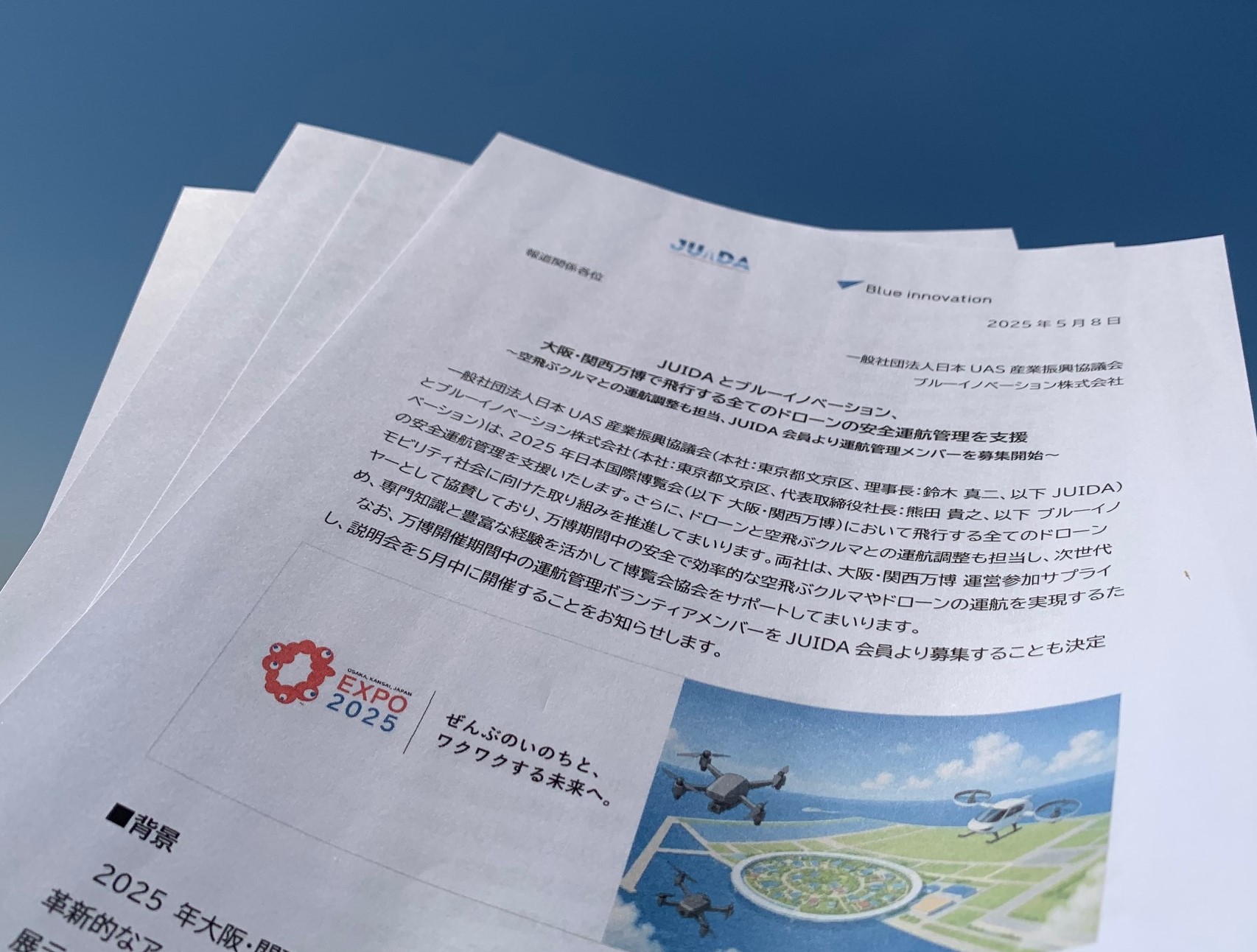

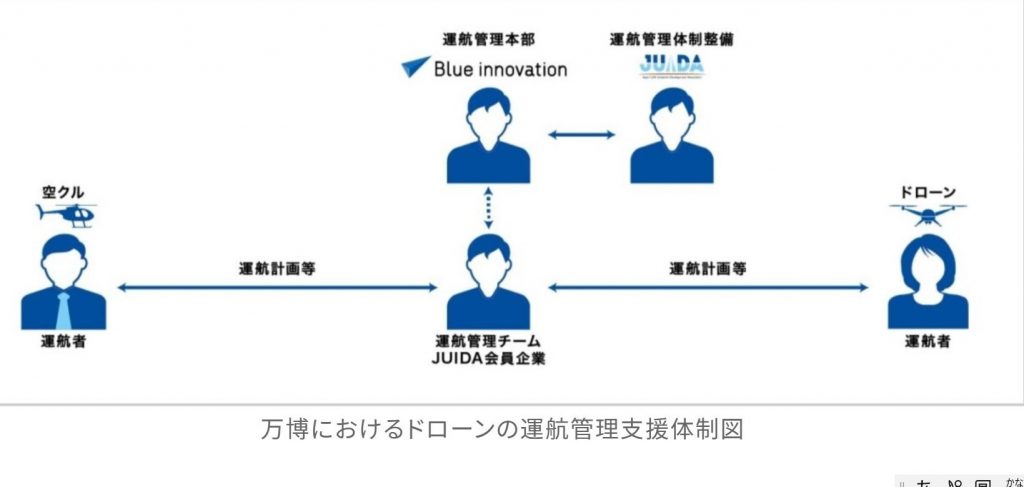

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(JUIDA、東京)とブルーイノベーション株式会社(東京)は5月8日、大阪・関西万博の会場周辺空域でのドローンやAAMの運航管理や調整で、大阪・関西万博を主催する2025年日本国際博覧会協会を支援すると発表した。万博会場ではドローンの飛行が大阪府の条例で全面的に禁止されている一方、必要に応じて飛行を許可する場合の仕組みづくり、体制整備が進められてきた。JUIDAがガイドライン作成や審査、ブルーが運航管理などで協会を支援する。また万博会場で運航管理チームを編成するため、JUIDAが会員を対象に募集する方針だ。5月中にも説明会を開く。万博会期中にはAAMが会場内と会場外ポートの二地点間をデモフライトする予定で、ドローンとAAMの航空調整を同時に担う見込みだ。

JUIDA、飛行申請のガイドラインをすでに作成、申請審査も ブルーが運航管理チームを統括

JUIDAとブルーイノベーションは、大阪・関西万博運営参加サプライヤーとして協賛していて、万博期間中のドローンなどの安全運航管理の面で協会をサポートする。JUIDAが飛行前、ブルーイノベーションが飛行中の安全管理を担う。

飛行前としてJUIDAはすでに、飛行申請のためのガイドラインを複数言語で整備した。ドローンの飛行を希望する場合、飛行希望者はこのガイドラインにそって申請することになる。申請があった場合の審査もJUIDAなどが担う。

ブルーイノベーションは同社が開発した複数機のリアルタイム管理・運営の効率化ができるドローンパイロット向けプラットフォーム「SORAPASS」などで運航管理を支援する。また編成される運航管理チームも統括し、AAMとの運航調整を担う見込みだ。

JUIDA、ブルーイノベーションがそれぞれ公表したプレスリリースは以下の通り

JUIDA とブルーイノベーション、大阪・関西万博で飛行する全てのドローンの安全運航管理を支援

~空飛ぶクルマとの運航調整も担当、JUIDA 会員より運航管理メンバーを募集開始~

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(本社:東京都文京区、理事長:鈴木 真二、以下 JUIDA)とブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、2025 年日本国際博覧会(以下 大阪・関西万博)において飛行する全てのドローンの安全運航管理を支援いたします。さらに、ドローンと空飛ぶクルマとの運航調整も担当し、次世代モビリティ社会に向けた取り組みを推進してまいります。両社は、大阪・関西万博 運営参加サプライヤーとして協賛しており、万博期間中の安全で効率的な空飛ぶクルマやドローンの運航を実現するため、専門知識と豊富な経験を活かして博覧会協会をサポートしてまいります。

なお、万博開催期間中の運航管理ボランティアメンバーを JUIDA 会員より募集することも決定し、説明会を5月中に開催することをお知らせします。

■背景

2025 年大阪・関西万博では、最新技術が集結し、未来の都市づくりや持続可能な社会に向けた革新的なアイデアが展開されます。その中で、空飛ぶクルマやドローンの技術は重要な役割を担い、展示会場内外での物資輸送、映像撮影、ドローンショー等のパフォーマンスなど、多岐にわたる用途が期待されています。

JUIDA とブルーイノベーションは、ドローンの安全運航に関する専門知識と豊富な経験を活かし、万博期間中におけるドローン飛行の安全を管理し、万博会場周辺空域でのスムーズな運航を実現するための管理支援を行います。

■両社の役割

JUIDA はドローンの飛行前の安全管理を担当し、ブルーイノベーションは飛行中の安全管理を担当します。

具体的に JUIDA は、万博会場上空でのドローン飛行に関する空域利用ガイドラインを策定し、運航管理ルールの作成や運航当日の管理を担当し、ドローン事業者からの飛行申請内容の審査を担当します。万博開催期間中には、運航管理を円滑に進めるためのチームを招集します。

ブルーイノベーションは、当社の Blue Earth Platform(BEP)※1を軸として開発したドローンパイロット向けプラットフォーム「SORAPASS」※2等の運航管理ツールを活用し、複数のドローン運航の管理運営をリアルタイムで担当します。

また、JUIDA 会員および協力企業から成る運航管理チームを統括し、全体の運航調整を担当します。

■代表コメント

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(JUIDA) 理事長 鈴木 真二

弊会では 2015 年の改正航空法施行の前から、ドローンを安全に飛行させるためのガイドライン作成を行ってきました。また約10年にわたり、ドローンの安全教育を行ってきた知見を踏まえ、今回万博におけるドローンの飛行と空飛ぶクルマとの運航調整に関するガイドラインを作成させていただきました。今回はわが国として、実証実験としてではなく、本番飛行としてドローンと空飛ぶクルマが共に空域を共有する初めてのユースケースとなります。これを皮切りに、わが国でドローンと空飛ぶクルマが共に同じ空域を飛行する世界が早期に実現されることを期待しております。

ブルーイノベーション株式会社 代表取締役社長 熊田 貴之

弊社の提供する、ドローンパイロット向けプラットフォーム「SORAPASS」は、複数のドローン運航のリアルタイム管理・運営の効率化を可能とし、万博期間中に飛行する全てのドローンの運航の安全と、来場者にとって魅力的な体験を提供できるよう努めてまいります。この取り組みが、今後のドローンや次世代モビリティの安全運航管理の社会実装に向けた、大事な一歩になると確信しております。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は4月1日、奈良県「災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定」を締結したと発表した。また同日、陸上自衛隊東北方面隊とも災害時応援に関する協定を結んだと発表した。JUIDAは相次いで自治体や自衛隊との防災協定を結んでいる。

調査、運搬、派遣などで支援

奈良県との協定は、「被災地等におけるドローンによる調査」「情報収集及び物資の運搬、 操縦者の派遣、機体の提供、許認可等の手続及び他機関との調整」「支援活動により得られた映像等のデータの提供等」などとなっている。

JUIDAは奈良県、東北方面隊のほか、3月28日に静岡県と、2月28日には千葉市と防災協定を結んでいる。

奈良県との協定:https://uas-japan.org/information/35534/

陸上自衛隊東北方面隊との協定:https://uas-japan.org/information/35500/

静岡県との協定:https://uas-japan.org/information/35451/

千葉市との協定:https://uas-japan.org/information/35253/

奈良県庁

千葉市役所

静岡県庁 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.2.6

埼玉県八潮市の道路陥没で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームが2月5日、下水管内でドローンを飛行させた。このうち株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー)が「キャビンらしきもの」を発見した。埼玉県が発見した事実を公表した。埼玉県によるとこの飛行で、下水管内には事前に推測されていた堆積物があり、管内をふさいでいることも分かったという。現場では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。IBIS2のほかブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Fliabirity社の屋内点検用球体ドローンELIOS3も運用されている。埼玉県は2月6日以降も、ドローンで状況の確認を進める。

大野知事「これまで手がかりなしだった。これで一歩前進」

埼玉県によると、IBIS2が埼玉・八潮の陥没対策として飛んだのは2月5日午前10時25分から45分の20分間。陥没現場より下流方向に600mほどのところにあるマンホールから機体を投入した。もともとは、下水管の流れをせき止めているものがあると推測されていたため、この下水管内の捜索を邪魔している堆積物の有無や状況を確認するための飛行だった。IBIS2はマンホールから陥没現場方向に400~500mのところに、金属製の白っぽい構造物が、下水管の水につかり一部が水面に出ているのを見つけた。

埼玉県はIBIS2が飛行後に撮影した映像を確認し、同日午前11時34分に「キャビンらしきもの」と判断した。「らしきもの」と含みを残しているのは、「原型をとどめておらず正確な判断ができないこと、該当するクルマであると断定できないこと」によるという。

またIBIS2はこの「キャビンらしきもの」からさらに陥没地点近くまで進んだ場所で、下水管をふさぐ堆積物も確認した。ただし堆積物そのもがなにかはわかっていない。また人の姿もこの時点では確認できていない。

埼玉県の大野元裕知事は2月5日夕方の会議や記者会見で「これまでも何度かドローンを挑戦してうまくいかなかった。今回、下水管の水位が下がり下流側から飛行ドローンを投入することができた。これは支障となっているものを確認するためだった」「われわれとして力を尽くし、また多くのみなさまの協力を頂きながら、これまでの事故から一週間で手がかりがほぼなかった。今回ようやくの一歩前進。奇跡を信じる」「今回超狭小空間点検ドローンによる管渠(かんきょ)内の確認ができ、キャビンらしきものを発見した。引き続きドローンを使用してまきこまれた方の消息などの確認をお願いしたい」などと述べた。

複数の情報を総合すると、現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが八潮の現場にかけつけている。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローン「ELIOS3(エリオススリー)」も満ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させているとみられる。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいる。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で鉄砲水が起きるリスクと背中あわせで、人が立ち入れない危険の要因となる。今回、堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことで、今後は肝心の人の確認や下水道機能の確保、周辺住民の生活確保などへの手順策定などの対応を加速させることになる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、2025年1月30日、仙台市と「災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定書」を締結したと発表した。仙台市での発災時などにドローンでの支援活動を行う。

能登半島地震での支援活動ふまえ自治体との提携を拡大

協定では、仙台市内で災害が発生したさいなどに、JUIDAが支援活動を行うことを盛り込んだ。この中には①ドローンによる調査、情報収集、物資運搬②操縦者派遣、機体提供、手続きや他機関との調整などの事務作業③映像等のデータの提供④そのほか必要な活動などが含まれる。

JUIDAは能登半島地震で災害支援に取り組みで自治体との協定が迅速な対応に有効と判断し、現在、都道府県や広域自治体、政令指定都市などとの連携を進めている。自治体からJUIDAに対する相談や問い合わせも増えている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。