ドローン、エアモビリティ特化型のベンチャーキャピタル、DRONE FUND株式会社(東京都渋谷区)は12月7日、麻布台ヒルズ(東京都港区)のベンチャーキャピタル集積拠点、「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」に移転すると発表した。新オフィス12月18日に稼働を始める予定だ。デザイナーのyamakitakumi氏が作成した「2050年のドローン・エアモビリティ前提社会」をイメージしたイラストを展示する。

yamakitakumi氏のイラストで世界観 エコシステム形成を加速

DRONE FUNDの発表は以下の通りだ。

DRONE FUNDが、日本初の大規模なベンチャーキャピタル集積拠点である麻布台ヒルズ「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」へ移転

DRONE FUND株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:千葉 功太郎、大前 創希、以下:DRONE FUND)は、日本初の大規模なベンチャーキャピタル集積拠点である麻布台ヒルズ内「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」内への移転を決定しました。新オフィスの営業開始は、2023年12月18日(月)を予定しております。

【今回の移転について】

DRONE FUND は、ドローンやフィールドロボットが当たり前のように社会に溶け込んでいる世界、「ドローン・エアモビリティ前提社会」の実現に取り組んでおります。昨年12月には、日本国内で無人航空機のレベル 4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)が解禁されるなど、ドローン・エアモビリティは実用化のフェーズに入りつつあります。

そのようななか、投資先スタートアップのさらなる成長を実現するためには、業種・業態を超えた連携機会の創出が重要となります。これまでもDRONE FUNDは、行政機関、事業会社、そして投資先スタートアップとの連携によるエコシステム形成に取り組んでまいりました。国内最大規模のVCの集積拠点である「TOKYO VENTURE CAPITAL HUB」への移転を通じて、多くのVCやCVCの皆様にドローン・エアモビリティ産業への興味・関心を持っていただく機会を提供し、エコシステムの「ハブ」としての役割を更に強化していきたいと考えております。具体的には、投資先CEOを対象とする経営合宿であるDRONE FUND道場合宿などのイベント開催を通じて、エコシステムへの貢献に取り組んでいきます。

新オフィスは、「under construction - 半建築 -」をコンセプトとしており、まだ発展途上で未完成である「過去〜現在」を乗り越え、その先の明るく楽しい「未来」を共に創っていくという思いを込めてデザインしております。新オフィスには、デザイナーのyamakitakumi氏が作成した「2050年のドローン・エアモビリティ前提社会」をイメージしたイラストを展示し、DRONE FUNDの目指す世界観を表現しています。

■ 移転概要

1.新住所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門五丁目9番1号 麻布台ヒルズガーデンプラザB 4F

2.営業開始日

2023年12月18日(月)

3. 新オフィスのインテリアデザイン

株式会社ディー・サイン

サイト: https://design-inc.co.jp/

■DRONE FUND 概要

DRONE FUNDは、「ドローン・エアモビリティ前提社会」を目指し、ドローン・エアモビリティ関連のスタートアップ投資に特化したベンチャーキャピタルです。1号・2号・3号ファンドを通じて、国内外の合計70社以上のポートフォリオを形成しています。3号ファンドでは、ドローン・エアモビリティおよびその社会実装に資するスタートアップへの投資活動を幅広く展開してまいります。

会社名: DRONE FUND株式会社

代表パートナー: 千葉 功太郎、大前 創希

所在地: 東京都渋谷区恵比寿三丁目3番6号

設立: 2017年6月

事業内容: ドローン・エアモビリティ関連スタートアップへの投資及び協業支援

ウェブサイト: http://dronefund.vc

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

大阪府枚方市は3月2日、中国の空飛ぶクルマメーカーEhang(イーハン)の2人乗り機体「Ehang216」のデモフライトを実施した。デモ飛行では人は乗せず、かわりに人の体重に近い80㎏のコメを積んで飛行させた。時折、風速7m/秒を超える風が吹く中だったが、機体はあおられることもなく安定した飛行を見せた。2025年に開催される大阪・関西万博の主会場を抱える大阪府内で、空飛ぶクルマの飛行実験が行われたのは初めてだ。デモフライトに続いて開催したセミナーでは、枚方市の伏見隆市長が「“空飛ぶクルマのあるまち・枚方”を実現させたい」とアピール。セミナーに登壇したDRONE FUND最高公共政策責任者の高橋伸太郎氏は、「枚方市は空飛ぶクルマの京阪奈における輸送ネットワークの拠点としての可能性がある」と枚方が空飛ぶクルマに取り組む重要性を指摘した。

DRONE FUND高橋氏「今から10年後、15年後の未来見据えた都市計画を」

枚方市で行われたEhang216のデモフライトでは機体は淀川上空を安定して飛行した デモフライトは3月2日、市内を流れる淀川の河川敷に広がる公園の一角で行われた。機体はドローンやAAV(Autonomous Aerial Vehicle、いわゆる「空飛ぶクルマ」のひとつ)開発で知られる中国の億航智能(英語表記Ehang、イーハン)が開発したEhang216で、一般社団法人MASC(岡山県倉敷市)が保有している機体だ。飛行は座席には誰も乗らない無人の状態で2度、行われた。1度目は地上30メートルまで上昇後、しばらく空中で静止し、機体の向きを180度転回させて、着陸させた。2度目は人のかわりに80㎏のコメを乗せて離陸したあと、淀川の河川上空を約930mにわたり、5分間飛行した。

デモンストレーションの間は強い風に見舞われ、一時、風速7.6m/秒の風も吹いたが、機体はやや揺れる程度で風にあおられることもなくゆったりと上昇、すいすいと飛行した。また、離陸時は飛行時の音については、周囲からは「30mまで上昇してしまえば、機体がそこにあることが確認できる程度の音」「離陸時にまったく静かというわけではないが、ヘリとは比べると圧倒的に小さい」などと話す声が聞こえた。伏見市長も「音は気にならなかった」と、デモフライトのあとのセミナーの中で話した。

枚方市は 2025 年に開催される大阪・関西万博に向けて、万博開催をきっかけにした地域経済の活性化と地元への愛着の向上を目的に、幅広い取り組みを実施する「ひらかた万博」を推進している。中でも空飛ぶクルマを重視していて、社会実装による地域の人々の生活の質の向上や新しい事業の開拓を期待している。昨年12月11日に市が開催したセミナーで伏見市長は「枚方は京街道の枚方宿として東海道で56番目の宿場にあたり、淀川で物資の運搬も盛んで歴史的にも交通の要衝。万博会場となる大阪中心部と京都の中間点でもあり、空飛ぶクルマが離発着する拠点としてふさわしい」などと猛アピールをしていた。

デモフライト後に開催されたセミナーでは、DRONE FUNDの高橋伸太郎氏、空飛ぶクルマを開発する株式会社SkyDrive(愛知県豊田氏)の金子岳史氏、デモフライトを担当した一般社団法人MASC事務局長の坂ノ上博史氏が登壇し、枚方市の可能性などについて見解を披露した。

DRONE FUNDの高橋氏は「万博の成果を大阪湾岸エリアだけでなく、関西地方・日本・世界全体に広げるためには、今の段階から社会システム・産業エコシステムの視点から、空飛ぶクルマについて議論を進めておくことが必要。そのためまずは京阪奈エリアへの広がりを考えることが重要だ。枚方市は立地、歴史、資源において京阪奈を結ぶ重要拠点となり得る。このため、空飛ぶクルマの京阪奈における輸送ネットワークの拠点としての可能性がある」と分析した。また「今から10年後、15年後の未来を見据えた都市計画を進めるか気にしないかで、結果は大きな差として表れる」と述べ、未来を見据えた都市計画を今から進めることを提案した。

SkyDriveの金子氏は、動画をまじえて機体を紹介しながら「裏側では大きな壁にぶつかりながら開発を進めている」と知られざる苦労の一端を披露。「空飛ぶクルマが実現することは、それにふさわしい都市デザインの考え方にも波及する。そしてもっとも大事なのは、空飛ぶクルマは、ありさえすればいいことがおっこるような、魔法の杖ではないということ。何に使いたいのか、どう活用するのかをどれだけ具体的にイメージするかが試される」と、創造力、想像力の結集を呼び掛けた。

MASC事務局長の坂ノ上氏は、セミナー前に開催されたデモフライトの様子や、フライトさせた機体について、8本のアームがあり、それぞれ2組のプロペラが上下に取り付けられ、合計16組のプロペラがあることが、機体名の「216」の由来であるなどの紹介をしながら報告した。途中、デモフライト実現に協力したEhangセールスディレクターのダレン・シャオ氏を壇上にあげて紹介すると、シャオ氏は「Ehangはすでに3万3,000回、人を乗せた飛行実験を実施している。安全性が高く、環境負荷も低減できるので、安心して空の移動のあるシティライフを楽しめる。特に枚方は京都、大阪、奈良の中継点になり得る、導入するには最適な都市」と分析を披露した。

枚方市の伏見市長は、いち早く空飛ぶ車の事実上の誘致に名乗りをあげた理由について「空飛ぶクルマには大きな魅力がある。ただ、魅力があることが広く伝わると、どの自治体も一斉に手をあげることになる。その前に手を挙げておきたかった。それによって実現を近づけたい」と話している。枚方市は今後も、活動を積極化する方針だ。

枚方市でのデモフライトの様子

デモフライト会場であいさつする枚方市の伏見隆市長

デモフライト後に行われたセミナーであいさつする枚方市の伏見隆市長

セミナー終了後に登壇者4人がステージに集まり記念撮影に応じた

この日のセミナーの登壇者。(上段左から)枚方市の伏見隆市長、SkyDriveの金子岳史氏、DRONE FUNDの高橋伸太郎氏、(下段左から)SkyDriveの川田知果氏(司会)、MASCの坂ノ上博史氏、Ehangのダレン・シャオ氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

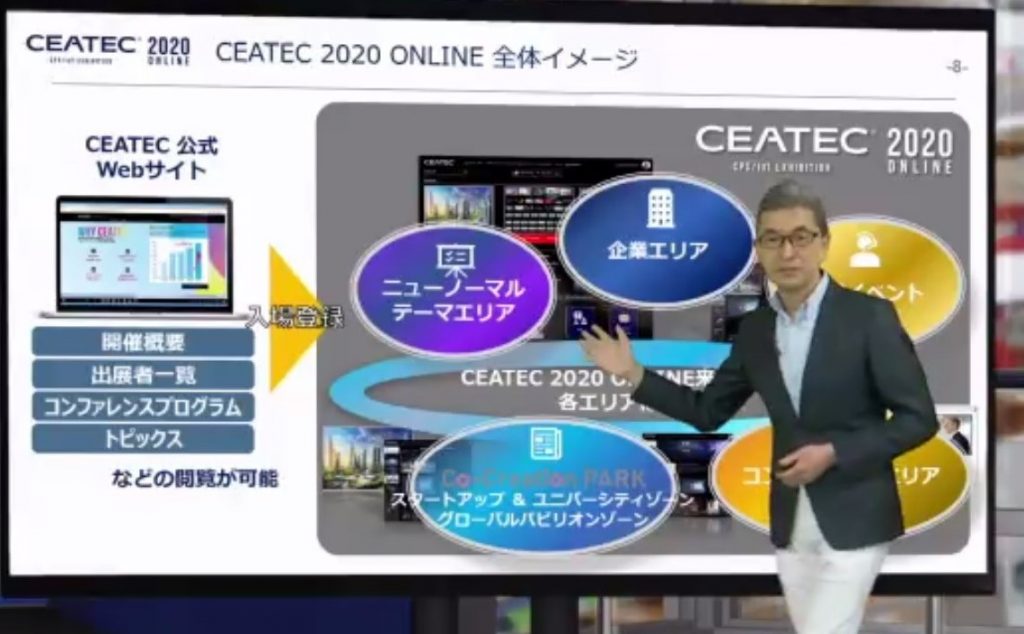

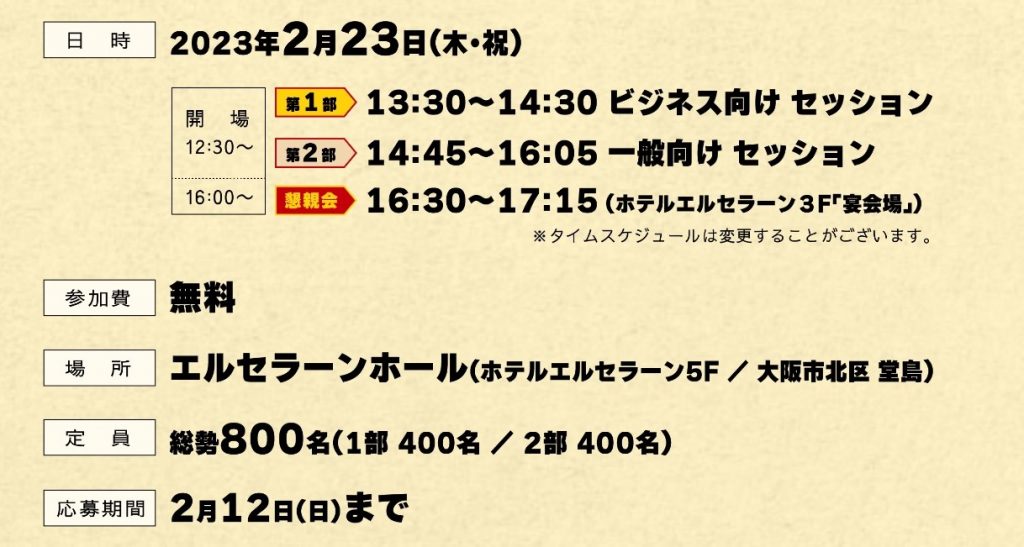

大阪府は実用化に向けて官民を挙げた取り組みが進むいわゆる「空飛ぶクルマ」について理解を深める「空の移動革命シンポジウム」を、2月23日(木・祝)に大阪・堂島のエルセラーンホールで開く。参加は無料だ。ビジネスをテーマにした第一部と、生活面をテーマにした第二部の二部制で、それぞれ第一線で活躍するキーパーソンや著名人、有識者らがパネルディスカッション形式で意見を交わす。第一部にはDRONE FUNDの大前創希共同代表パートナーや、空飛ぶクルマ関連事業を手掛ける住友商事株式会社、兼松株式会社、丸紅株式会社の商社3社の担当者が登壇する。第二部ではテレビプロデューサー結城豊弘氏がファシリテーターを務め、株式会社SkyDriveの川田知果氏、フリーアナウンサーの薄田ジュリア氏、タレントRaMu氏、経済ジャーナリスト須田慎一郎氏、経済ジャーナリスト井上久氏ら多彩な顔ぶれでステージを彩る。DroneTribuneの編集長、村山繁は第一部でファシリテーターを、第二部でパネリストを務める。

第一部にDRONE FUND大前氏や商社3社、第二部に「言って委員会」結城氏や須田氏ら登壇

シンポジウムは、2025年の大阪・関西万博の開催地として、AAMの実現に向けた取り組みを加速している大阪府が主催する。大阪府はAAMの実現をより確実にするために、より多くの人々が受け入れる社会受容性を重視していて、シンポジウムは大阪府が進める空飛ぶクルマの社会受容性向上策の一環だ。

第一部は「空飛ぶクルマで大阪は儲かりまっか?~空飛ぶクルマが起こす大阪経済の活性化~」をテーマに、関連産業の範囲や展望、参入機会の探索を行う。

登壇する大前氏が率いるDRONE FUNDは、「ドローン・エアモビリティ前提社会の実現」を掲げる関連産業特化型のベンチャーキャピタルで、スタートアップへの資金供給、政府への提言など幅広く活動している。兼松は空飛ぶクルマの離着陸場となるバーティポート(Vertiport)の開発を手掛ける英Skyports社と資本業務提携するなど、空飛ぶクルマ事業に取り組む。丸紅は子会社の丸紅エアロスペース株式会社とともに、乗客が乗れるeVTOL(電動垂直離着陸)の機体を開発する英Vertical Aerospace社と業務提携し、今年2023年1月に25機分を前払いした。同社はすでに南海電鉄などとともにヘリコプターを使った空飛ぶクルマの模擬体験ツアーも開催するなど、社会実装を視野に入れた取り組みを加速している。住友商事株式会社も米Bell社(Bell Helicopter Textron)と業務提携し、日本などで無人物流やエアタクシーのサービスの提供を検討している。

第二部は「ほんまに暮らしが変わるの?空飛ぶクルマ」がテーマで、空飛ぶクルマの実現により生活がどう豊かになるのか、独自の視点を持つ多彩な顔触れが話しあう。

ファシリテーターを務める結城豊弘氏は政治、経済から芸能までの話題を掘り下げる人気バラエティ番組『そこまで言って委員会NP』のチーフプロデューサーを担当するなどの経歴を持つ名物テレビプロデューサー。著名番組のディレクターを務めたほか、自身も取材に飛び回り豊富な情報を持つ。著書も多く、近著『オオサカ大逆転!』(ビジネス社刊、1600円+税)では、大阪・関西万博について「その先では、さらに大阪が飛躍するための可能性に満ちている」と、本人は鳥取県生まれながら、大阪にエールを送っていて、AAMが起こす生活の変化をパネリストから引き出す。

結城氏の進行に応じる登壇者も多彩だ。須田慎一郎氏、井上久男氏は独自の情報網と切れ味鋭い評論で知られる。タレントのRaMu氏は『そこまで言って委員会NP』の出演時に機転の利く発言で出演者をうならせた。フリーアナウンサー薄田ジュリア氏、AAMを開発するスタートアップSkyDriveの開発担当の川田知果とパネリストの半分が女性で彩り豊かな話題が示されそうだ。

■シンポジウム概要

・日時:2023年2月23日(木・祝)、12:30開場、第一部13:30~、第二部14:45~

・会場:エルセラーンホール(大阪市北区堂島、ホテルエルセラーン5F)

・参加:入場無料。公式サイトから申し込み

公式サイトはこちら:https://soratobu-kuruma.jp/symposium.html

第一部予約フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/63083dfc273991

第二部予約フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/79f9b157273992

懇親会の予約は、第一部の予約フォーム内で。

シンポジウム会場のエルセラーンホール

ホールの入るエルセラーンホテル AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.9.17

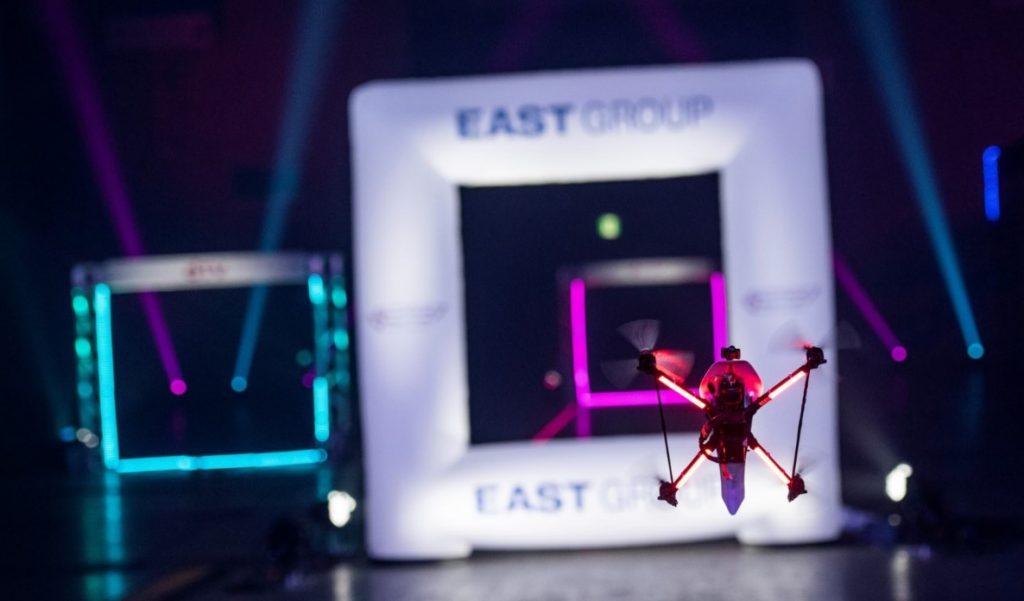

ロボット、ドローン、関連技術を実演展示する「ロボテスEXPO2022」が福島県南相馬市の大型研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで9月15、16日に行われた。50haの広大な敷地に点在する各施で展示や実演が行われた。そのうちのいくつかをめぐる見学バスツアーが今回の目玉企画で、満席で運行した回もあった。初日のオープニングセレモニーでは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二所長が「このイベントを通じて未来を感じてほしい」とあいさつした。

見学者、出展者の双方から評価 バス満席に利用者から「ユーザー体験のさらなる向上を」の声も

あいさつと開会宣言をするRTFの鈴木真二所長 今回の目玉企画である見学バスツアーは、展示や実演のいくつかを効率的にめぐる取組。利用者は、案内に従えばプレゼンテーションを受けたり、見学できたりするため、移動の徒歩の労力、実演までの待ち時間の無駄を省ける。実演時間を逃すこともない。また、出展者もバス利用者の到着にあわせて実演ができるため、無観客で実演せざるをえない状況の解消が期待できる。

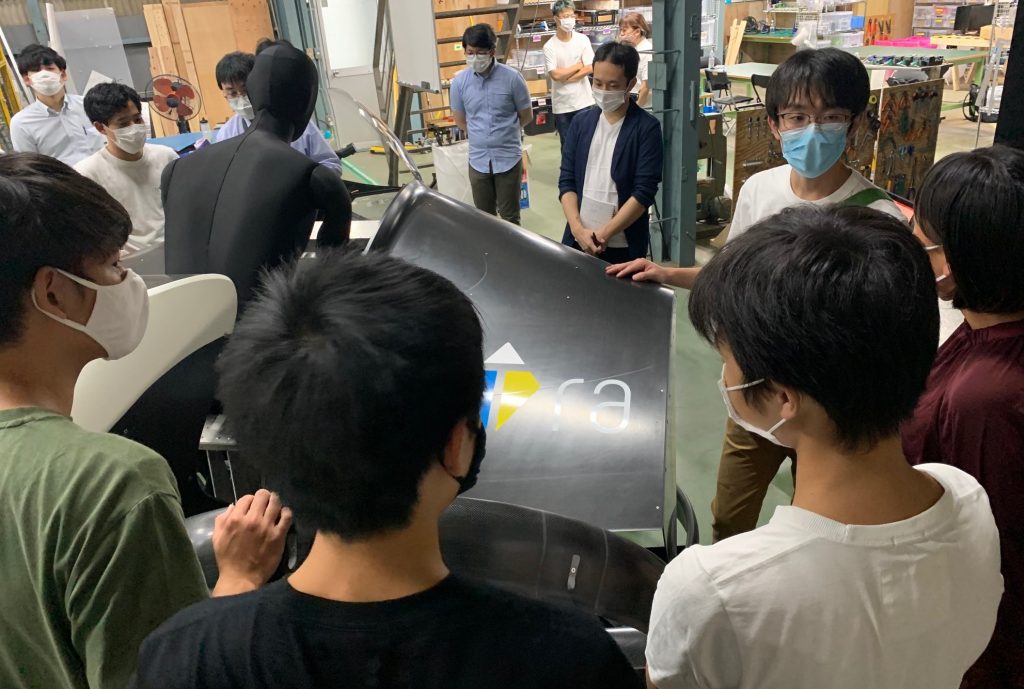

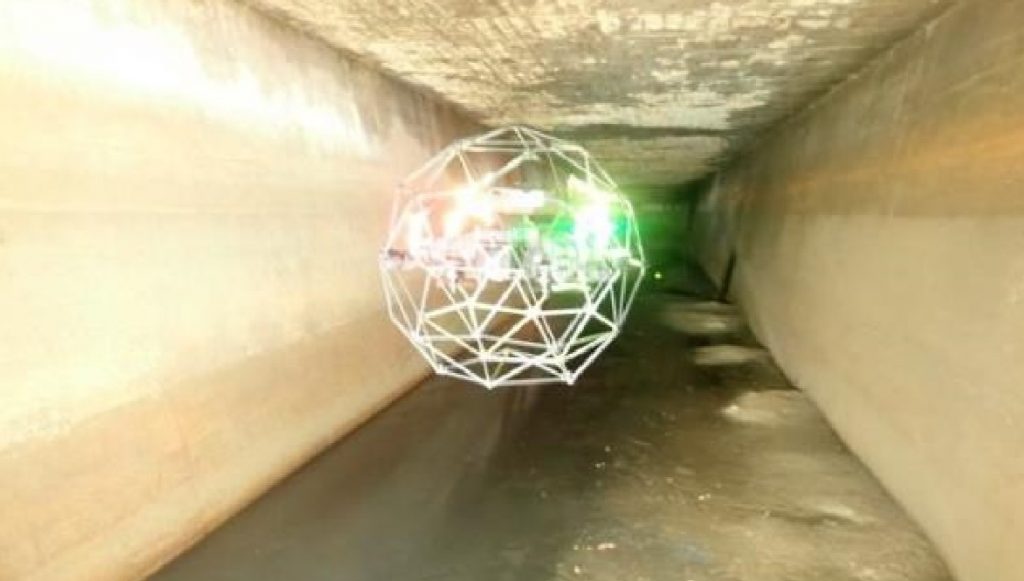

バスツアーは1日6便ある。各回約1時間の行程で、バス2台で展示会場をめぐる。回ごとにみられる展示は異なる。初日午前10時に本館(開発基盤エリア)前を出発したバスは、ほぼ満席の状態。各シートにヘルメットが用意されていて、実演を見学するさいには着用が求められた。この回ではテトラ・アビエーション株式会社(東京)のAAM「Mk-5」の実機見学、株式会社RoboDex(ロボデックス、横浜市)の水素燃料電池を搭載した次世代ハイブリッドドローンの飛行実演、ciRobotics株式会社(大分市)が大分県産業科学技術センターと共同開発したドローンの動作や耐久性などを確認する性能評価装置「ドローンアナライザー」の運用実演、東北大学ASC(Advanced Science Course)の繊毛を持つ能動スコープカメラのセキュリティーソリューションとしての実演を見学した。

この回には地元の中学生が職場体験として見学に来ていて、その一人は「会場で見たことをレポートにまとめることになっています。ロボットテストフィールドは自分で希望を出しました。日頃みられないものが見られました」と話していた。

会場では、開発、製造、人材育成などを手掛ける各社、各機関がブースを展示していた。「南相馬ベンチャー×連携VCミートアップ-Vol.3」「みちびき(準天頂衛星システム)講演会~ドローン・UGV最前線~」なども行われた。

参加者の一人は、「バスツアーは利用者にとって効率的に見学できた点でとてもよかった。ただ、すべての座席が埋まるほどにまで埋めるのは、機材や荷物を持つ利用者にはきつかったのではないか。ユーザー体験をもっと考慮すると、満足度がさらに高まると思う」と話していた。

初回の見学ツアーのバスは満席だった

バスツアーの案内

ロボデックスの水素燃料ハイブリッドドローンの飛行実演

テトラアビエーションの実機見学

ドローンアナライザーの実演もバスツアーのコースに組み込まれていた

東北大学ASCの能動スコープカメラの実演

バスツアーは1回に2台のバスを利用する。利用者が間違えないように豪奢番号を案内中

株式会社人機一体(滋賀県草津市)の実演はいつも人目をひいている

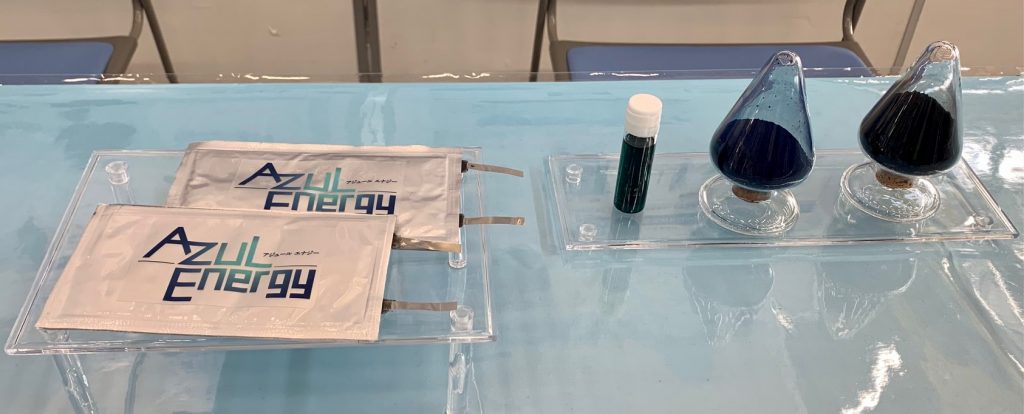

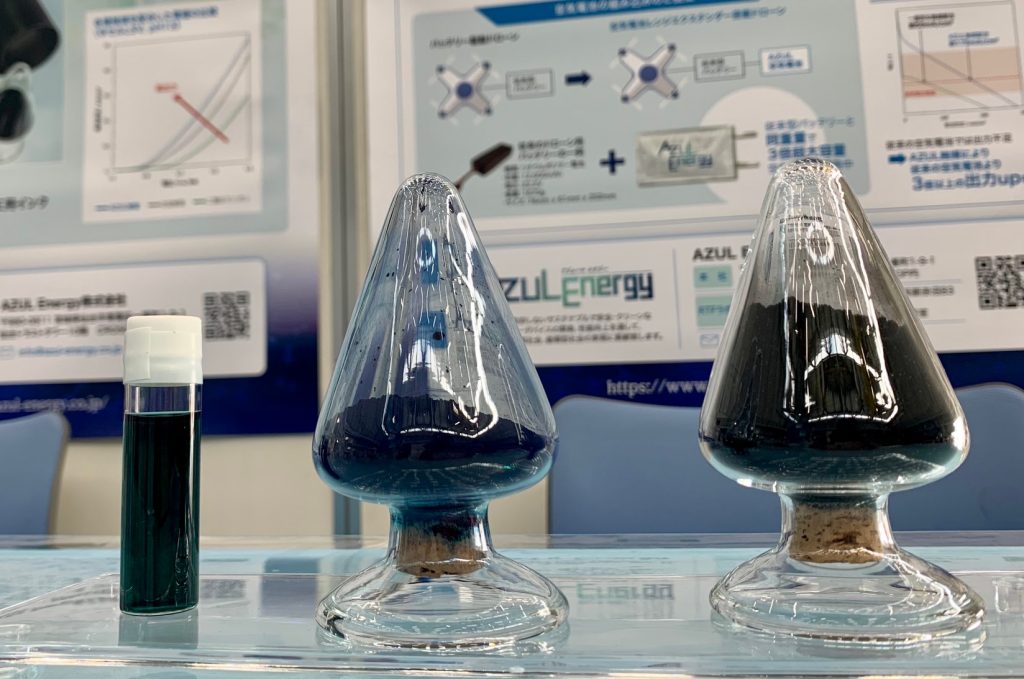

AZUL Energy株式会社(仙台市)が開発した電池を長持ちさせる新素材AZUL

「一般社団法人ふくしま総合災害対応訓練機構」のブースで、株式会社ニックスのドローン用アタッチメント

みちびきの展示ブースに展示されたACSLのSOTEN

東北大学が展示していたアイガモ農法のロボット。「実は曇天でも発電できるソーラーパネルがミソ」と話す東北大学未来科学技術共同研究センターの鈴木高宏特任教授

ソニーのAirpeakS1を展示していたKMT株式会社(長崎縁諫早市)。別のツアーでは飛行の実演を披露

ロボテスEXPO会場で行われたイベントに参加したVC

JUIDAもブースを設置していた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.6.6

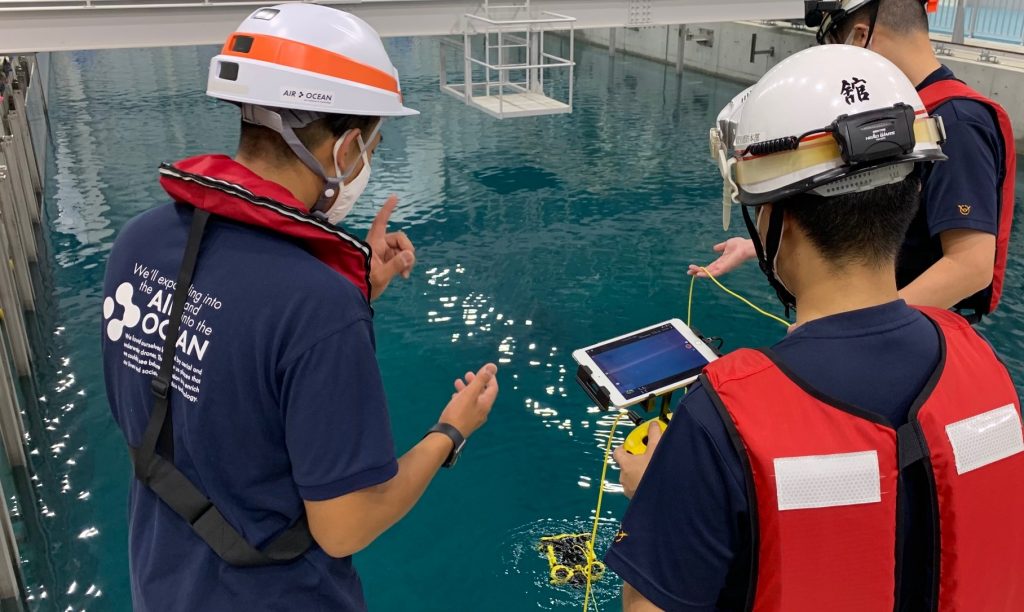

空域管理やホバーバイクなどのエアモビリティ開発を手がける株式会社A.L.I.Technologies(東京都港区)と山梨県北杜市は6月3日、ドローンやエアモビリティが地域の空域を安全に飛ぶための空のインフラ構築に向けた連携協定に締結した。A.L.I.が同社の空域管理管理プラットフォーム、C.O.S.M.O.S.(コスモス)などを活用した過疎地物流や災害対応の実証実験を北杜市内で行う。北杜市は8町村合併で成立した経緯から各地に点在する役場、公民館などを、離着陸場所として活用することを模索する。北杜市の上村英司市長は「この連携協定は新しい未来を日本に切り開くさきがけだと思っています」と期待を寄せた。A.L.I.の小松周平会長も「北杜市における産業革命を支え、安全なドローン運用を実現させていきたい」と抱負を述べた。

運航管理や物流の実験を念頭 規律ある空に向け北杜モデル策定目指す

北杜市役所で行われた調印式には地元メディアなどがかけつけた 連携協定は、ドローンやエアモビリティを安全に運行させるルートの設定や、運航管理システムの運用、離発着点の整備を目指す。今後、実証実験の実施や普及啓発活動、研究開発などの活動を進める。締結式では、離発着点を「空の駅」と位置づけ、市内各地に点在する公共施設の活用を検討することや、駅間を結ぶ航路を確立すること、これらの取り組みを通じて「規律ある空」づくりを目指すこと、などが示された。また協定が継続的な取組となるよう、成果を地域の資産とする方針も示された。

北杜市の上村英司市長は、締結式で同市が4月に未来創造課を設置し、先端事業の起業と誘致に取り組んでいる背景や、A.L.I.が、山梨県のスタートアップ支援事業「TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業」に採択された経緯を説明し、「その中でドローンを使った空のインフラ構築の実証実験に取り組むというお話を頂き提携することになりました」と説明した。

上村市長は「プロ野球日本ハムファイターズの新庄剛志監督が乗って話題になったホバーバイクがA.L.I.の技術であると聞き、近未来を感じ、非常にワクワウしました。連携協定にふたつ内容があります。ひとつが空のインフラ構築をはかる実証実験で、もうひとつが空の物流を使った実証実験です。ふだん使っていない公共施設の屋根などを活用し、空の交通を構築する物流の実験にも取り組んで頂きたいと思っています。本市は広大な面積を有し、交通弱者にサポートが必要です。いくつになっても住み慣れた地域で生活していくため、医療品や食料品などを運搬する実験も行って頂ければ。災害時に道路が寸断されたさいの体制も構築したいと考えています。この協定は、新しい未来を日本に切り開くさきがけだと思っています。北杜から革命を起こす第一歩になると思っております。市民の利便性が早期に得られるよう市もいっしょに取り組んで参ります」とあいさつした。

ALI.の小松周平会長は、北杜市とは自身と縁の深い場所であることを紹介したうえで、「人生のルーツである北杜市をパートナーとして先進的な取り組みをさせていただいたことを大変光栄に思っております。ドローン、エアモビリティにとって2022年は目視外と人口密集地での飛行が認められる年であり、それに先駆けて実際にドローンを使った物流の社会実装を確立するための実験に取り組むことで、広大で東京にも近く利便性の高いこの場所の取組を成功に導きたいと思っております。今回の協定を通じ、北杜市における産業革命を支えさせて頂き、安全なドローン運用を実現させていきたい。ドローンの産業革命は物流のほか災害対策、人命救助などさまざまな課題に対して解決のいとぐちとなります。レジリエンス強化から民間サービス活用まで幅広く期待される中で、われわれは北杜市でモデルケースをつくり、地域のみなさまの視点で社会貢献ができるような事業を推進したいと思っております」などと抱負を述べた。

北杜市は2022年3月に株式会社LIFULL(東京都千代田区)と移住促進を目指す「二拠点居住推進及び移住定住促進を軸にした地域活性化を目的に地域活性化連携協定」を締結しているほか、2021年12月21日には、株式会社メルカリ、株式会社ソウゾウとも地域活性化や市民サービス向上を目指す連携協定を締結するなど、民間との連携に積極的だ。北杜市はこうした連携も含めて市民サービスの向上を目指す考えだ。

連携協定に署名するA.L.I.Technologiesの小松周平会長と北杜市の上村英司市長

連携協定の趣旨を説明する北杜市の上村英司市長

A.L.I.Technologiesの小松周平会長(左)と北杜市の上村英司市長

調印が行われた北杜市役所 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 人を乗せて飛ぶ“空飛ぶクルマ”と呼ばれる機体の開発を手掛けるテトラ・アビエーション株式会社(東京)が、「マンガでわかる! 空飛ぶクルマ」を刊行した。小中学生向けに航空機の歴史や空飛ぶクルマの開発について紹介している。

小学校5年生の女の子、男の子が主人公のストーリー

マンガでは空の移動や航空機開発の歴史、空飛ぶクルマがもたらす利点、テトラの開発した機体、将来展望などを、小学校5年生のドローンが趣味の女の子と同級生の男の子を主人公にしたストーリーの中で解説している。ストーリーの中で主人公の2人がテトラの中井佑代表らを訪ね、空飛ぶクルマの実用化で渋滞解消や環境課題などの解消につながる説明を受ける。

マンガを刊行したテトラは100㎞を30分で移動する1人乗りのeVTOLなどの開発を進めており、購入予約も始めている。

テトラは「このマンガで理解が進み愛着が広がればうれしいと思っています」と話している。企画・制作は株式会社ポプラ社、編集協力は株式会社サイドランチ。B5判、オールカラー96ページで1100円(税別)

【オンライン販売】Amazon

【マンガ概要】 「マンガでわかる!空飛ぶクルマ」 発行日:2022年3月11日 判型:B5判/オールカラー/96ページ(表紙除く) 発行:テトラ・アビエーション株式会社 制作:株式会社ポプラ社 制作協力:株式会社サイドランチ

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。