山を削ったり土を盛ったりしてできる法面の緑化に専門技術を持つ東興ジオテック株式会社(東京)とドローン開発のエアロセンス株式会社(東京)は6月23日、種子や肥料などを混ぜた人工土壌をドローンで吹き付けるための工法を共同開発したと発表した。緑化材料を供給するホースを有線給電ドローンに搭載して使う。法面緑化は人手頼みの傾向が強く、新技術で作業の負担軽減を目指す。さらなる自動化への検討を続け、将来的なモルタル吹付施工も視野に入れる。

材料ホースと給電ケーブルをドローンにつないで吹き付け

両者は開発した植生基材吹付工法を「グリーンインパルス」と呼ぶ。法面垂直高が80mを超える現場での吹付が可能なハイグリーンショット工法(長距離高揚程植生基材吹付工法)と、金網張り付け工程を省けるノンラスグリーン工法をベースに、ドローン施工を組み合わせた。

施工では、材料供給ホースと給電ケーブルをドローンにつなぎ、ドローンで吹き付ける。種子や肥料などを混合した人工土壌をドローンで吹き付ける植生基材吹付工法は前例がないとみられる。

発表は以下の通りだ。

東興ジオテックとエアロセンス、国内初となる法面吹付用の大型有線給電ドローンと吹付工法を共同開発

法面作業の安全性向上と労働力不足の解消に布石

高松コンストラクショングループの一員で、法面保護、地盤改良などの事業を展開する東興ジオテック株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:吉井睦雄、以下、東興ジオテック)とエアロセンス株式会社(所在地:東京都北区、代表取締役社長:佐部浩太郎、以下、エアロセンス)はこのたび、法面吹付用の大型有線給電ドローンと吹付工法を共同開発したことをお知らせいたします。

エアロセンスが有する有線ドローンの技術を生かして開発を行った、法面吹付用の大型ドローンによる植生基材吹付工法(工法名:グリーンインパルス)は、大型ドローンでありながら、有線給電により長時間の施工が可能で、これまで作業員が行っていた法面での吹付作業をドローンが担うことにより、法面施工の安全性の向上と労働力不足の解消を図ります。 また、ドローンで法面への吹付をおこなう際、クレーンやバックホウ(ショベルカー)などの重機を利用することなく、かつ高所でも施工が可能となるため、法面から山腹崩壊地をはじめとする災害復旧工事まで施工範囲が大幅に広がります。なお、ドローンによる種子や肥料などを混合した人工土壌を吹き付ける植生基材吹付工法はこれまでに例がなく、国内初の技術(※1)となります。

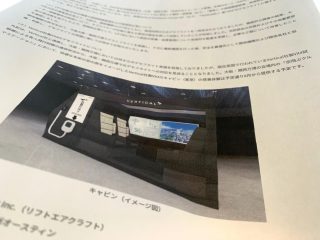

従来の法面への吹付施工は、作業員がロープにぶら下がりノズルを持って施工する人力施工が主流で、重労働かつ高所作業で危険をともなうことに加え、作業員の平均年齢が高く後継者不足も喫緊の課題となっています。法面事業で国内3位のシェアを有する東興ジオテック(※2)では、グリーンインパルスを運用することでこれらの課題解決と、作業の大幅な効率化と省人化および安全性を向上させて、施工現場のオートメーション化を図ります。

作業員による法面吹付施工 今後は山腹崩壊地をはじめとする、これまで機械施工が困難だった現場の完全無人施工を実現させるために、吹付厚さのリアルタイム計測技術の充実と機体の改良による完全自動航行(施工)技術を検討してまいります。また、将来的にはこのドローン技術をモルタルの吹付施工などに活用していくことも視野に入れています。

【グリーンインパルスの展開について】

東興ジオテックは、従来の植生基材吹付工法では施工が困難だった法面垂直高80m以上の現場を吹付可能にしたハイグリーンショット工法(長距離高揚程植生基材吹付工法)と、通常の植生基材吹付工法で必要な吹付前に法面全面に金網を張り付ける工程を省略できるノンラスグリーン工法をベースに、ドローン施工を組み合わせる新しい吹付工法を「グリーンインパルス」と名付け、山腹崩壊地をはじめとする長距離高揚程圧送が必要な現場の新たな技術として活用を目指します。

【グリーンインパルスの構成について】

ドローンによる施工システムは、材料供給ホースと給電ケーブルをドローンに接続し、ドローン操作システムを用いて吹付をおこなう仕組みです。ドローン機体は6つのプロペラを有し、ペイロードは約40kg、ホースを装填した状態で最高約30m上空まで飛行できます。地上の電源装置とドローンは車載可能なため、山間の場所でも現場運用でき、地上からの吹付厚さのリアルタイム計測技術を備えているため、吹付厚さの計測作業を地上からおこなうことも可能です。

さらに、東興ジオテックでは、現在開発中の全自動施工プラントを組み合わせることにより、将来的には通常5名程度必要となる作業員の数(監督者を除く)を2名に削減し、従来の約6割の省力化を見込んでいます。

【植生基材吹付工法について】

植生基材吹付工法(または厚層基材吹付工法)は、法面緑化工法のひとつで、植物が発芽・生育するための生育基盤をエアーの力で圧送して法面に吹き付ける緑化工法です。植生基材吹付工法は、東興ジオテックが1974年に開発して以降、50年以上作業員がロープにぶら下がりながらノズルを持って生育基盤を吹き付ける施工が行われてきました。

昨今では法面施工においても機械化やICT技術の活用による生産性の向上が図られるようになりつつありますが、吹付作業については重機を使った機械化にとどまり、近年頻発している豪雨災害や地震災害で生じた山腹崩壊地など、重機が搬入できない現場では人力施工を余儀なくされています。また、生物多様性国家戦略2023-2030において、法面緑化工事における外来種等の使用回避・拡散防止の具体的施策も示されています。

従来の植生基材吹付工法の施工中のイメージ(左)、グリーンインパルスの施工中のイメージ(右) 【植生基材吹付工法について】

植生基材吹付工法(または厚層基材吹付工法)は、法面緑化工法のひとつで、植物が発芽・生育するための生育基盤をエアーの力で圧送して法面に吹き付ける緑化工法です。植生基材吹付工法は、東興ジオテックが1974年に開発して以降、50年以上作業員がロープにぶら下がりながらノズルを持って生育基盤を吹き付ける施工が行われてきました。

昨今では法面施工においても機械化やICT技術の活用による生産性の向上が図られるようになりつつありますが、吹付作業については重機を使った機械化にとどまり、近年頻発している豪雨災害や地震災害で生じた山腹崩壊地など、重機が搬入できない現場では人力施工を余儀なくされています。また、生物多様性国家戦略2023-2030において、法面緑化工事における外来種等の使用回避・拡散防止の具体的施策も示されています。

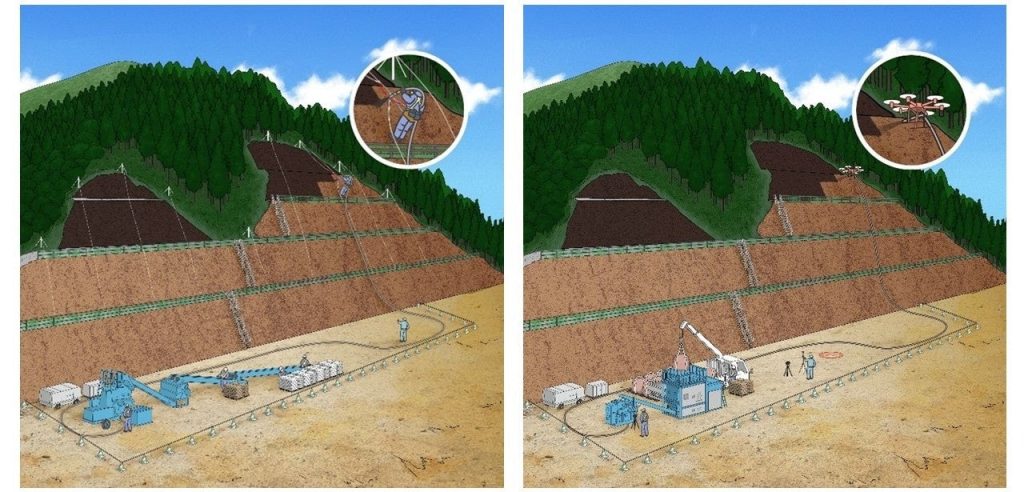

法面への植生基材吹付前(左)、在来種子を用いた植生基材吹付後(施工4年半後) 東興ジオテックは、法面分野の専門業者として多数の緑化工法を保有し、主にインフラ整備や災害復旧におけるさまざまな要求に応えてまいりました。1996年から運用している独自の在来種子貯蔵出荷施設(RSセンター)を保有する強みを活かし、これまでの法面緑化に加えて地域生態系に配慮する必要がある地域等において在来種による自然回復緑化をグリーンインパルスで展開し、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に貢献してまいります。

エアロセンスは、国産ドローンメーカーとして多数のドローン製品ラインアップを揃え、多くの企業や自治体で導入・活用されており、国土交通省や文部科学省等、各省庁からも高い機体性能や信頼性が認められています。自社開発体制を持つ強みを生かし、機体性能の向上をはかり社会に普及させることで、ドローンの社会実装を拡大させてまいります。

(※1)東興ジオテック調べ

(※2)2024年9月時点、日経クロステック調べ

東興ジオテック株式会社について

1956年設立。芝の種子を吹付機で吹付け、広範囲の法面を急速に緑化する「種子吹付工法」を我が国で初めて京都大学と共同で開発し、法面の緑化工事分野に進出。環境アセスメントの思想をいち早く取り入れ、自然と社会との調和をはかりながら法面事業、地中事業、ロック事業、リニューアル事業、プラント事業などの特殊専門技術を活かした事業を推進してまいりました。今後も自然環境との調和をはかりながら豊かな生活環境を創造し、社会に貢献し信頼される企業であり続けてまいります。

東興ジオテックホームページ:https://www.toko-geo.co.jp/

エアロセンス株式会社について

2015年設立。「ドローン技術で変革をもたらし、社会に貢献する」をミッションに、高い技術力から生み出されるユニークなハードウェアとソフトウェアのソリューションを測量・点検・監視・物流などの分野で展開。ハードウェアの設計からクラウド・データ解析まで自社内の開発体制をフルに生かし、現場の方々がボタン一つで簡単に仕事を進めることができる “One push solution” を提供しています。受託開発や現場で実証実験などを行い、各企業に新たな価値(働き方)を創ります。

エアロセンスホームページ:https://aerosense.co.jp/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

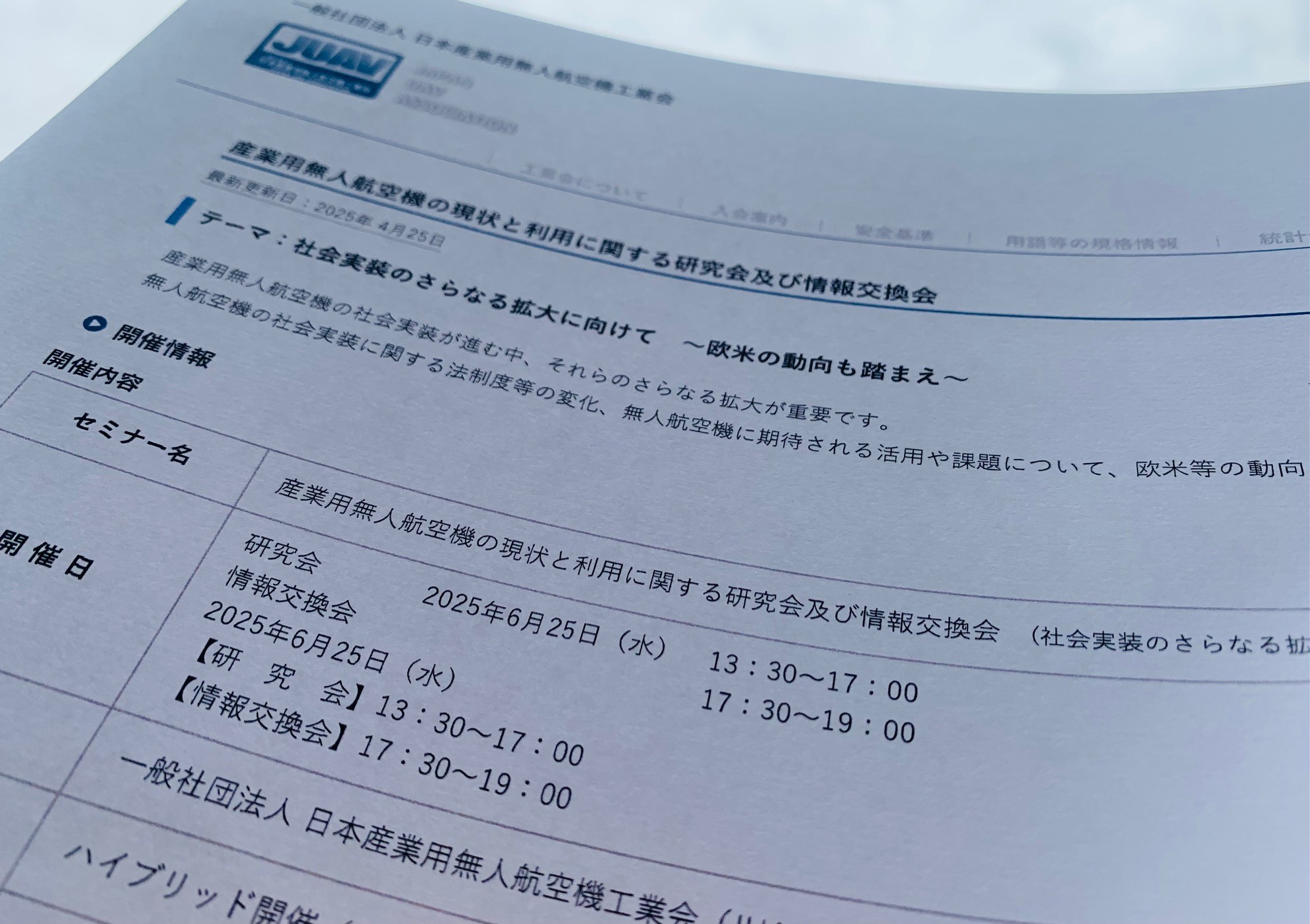

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV)は6月25日に東京都内で研究会を開く。「社会実装のさらなる拡大に向けて~欧米の動向も踏まえ~」をテーマに官公庁、会員企業の登壇者が講演する。会場と配信の両建てで実施する。

制度の変化、可能性、課題など 官民が登壇

研究会では実装の拡大に向けて踏まえるべき制度の変化、期待される活用、たちはだかる課題などをとりあげる。会場参加の場合は、研究会後に開催される立食形式の情報交換会に参加することも可能だ。

研究会参加費は7700円(税込)。ただしJUAV会員は無料。また、立食の情報交換会への参加は会員、非会員とも6600円(税込)。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

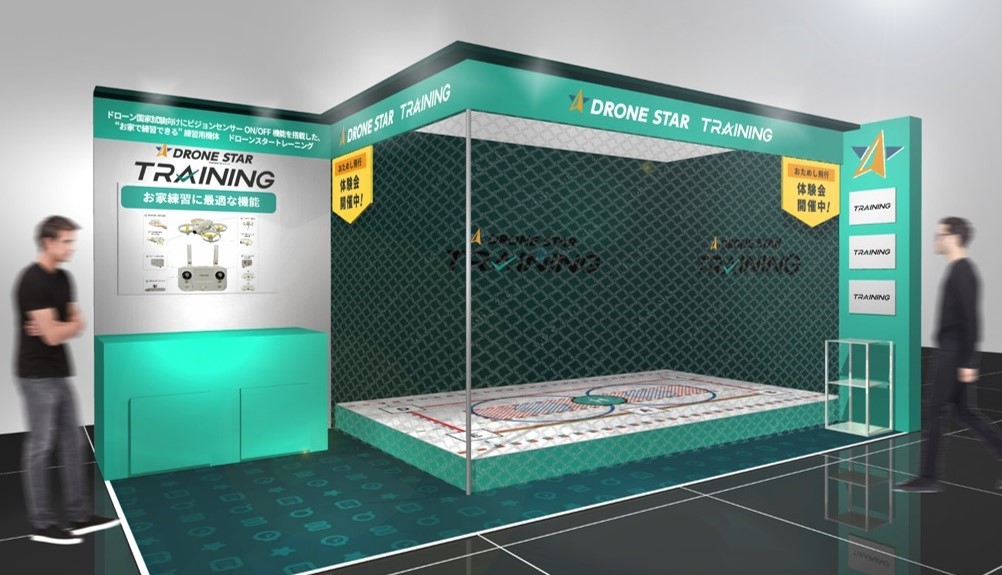

教材ドローンを⼿掛ける株式会社ORSO(オルソ、東京都千代⽥区、坂本義親代表取締役社⻑)は5月28日、待望の新モデル「DRONE STAR TRAINING」を発表した。機体とプロポ(コントローラー)の「新・練習機セット」で、機体は50.5g。飛行を安定させるビジョンセンサーが働かないように設定することが可能で国家資格取得などを目指して自宅で練習するときに使える。6月5~7日には、千葉・幕張メッセで開催される大型展示会JapanDrone2024の展示ブースに、無⼈航空機操縦士実地試験の4分の1縮尺コースを設置し、実機の飛行体験ができる「プレミアム体験会」を実施する。体験には予約した来場者が優先される。体験の予約はこちらから。

JapanDrone2024でプレミアム体験会開催 4分の1サイズのコースで講習飛行体験

ORSOは5月28日、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」のティザーサイトを公開した。「DRONE STAR」アプリ、「DRONE STAR 01(2017年発表)」、「DRONE STAR PARTY(2023年発表)」など歴代の遊びながら学べるDRONE STARブランドの考え方を引き継ぎ、室内利用を想定している。

製品は機体とコントローラーのセットで、「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠。ビジョンセンサーON/OFF機能を搭載し、モード2、モード1に対応し切り替えもできる。

ドローンの普及にトレーニングの重要性を指摘する声は多く、一般社団法人日本UAS産業振興協議会の鈴木真二理事長も、年明け以降、ドローンの普及に「Technology」「Training」「Regulation」のTTRが必要であると折に触れて発信し、トレーニングの重要性を強調している。自宅での練習を可能にする「DRONE STAR TRAINING」の発表には、トレーニングのさらなる充実が期待される。

「DRONE STAR TRAINING」の見積もり、レンタルなどの問い合わせもこちらから。

ORSOによる発表は以下の通り

ドローン国家資格向け、ビジョンセンサーON/OFF機能搭載、「DRONE STAR TRAINING」を発表

〜「Japan Drone 2024」にて先⾏公開&プレミアム体験会を開催 〜

DRONE STARブランドを⼿掛ける株式会社ORSO(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑:坂本義親、以下ORSO)は、ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、“お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を本⽇ティザーサイトにて発表し、2024年6⽉5⽇(⽔)〜6⽉7⽇(⾦)まで幕張メッセで開催される「Japan Drone 2024」にて、ドローン国家資格の実技試験を “お家で練習することを想定した” 4分の1縮尺コースを展⽰ブース内にご⽤意し、プレミアム体験会を開催します。

新・練習機セット DRONE STAR TRAINING コンセプト

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。ホバリング性能の良さとスマホコントローラーによる新しい遊びを提案した「DRONE STAR PARTY(2023年6⽉発表)」の後継機として機体を開発し、付属する練習⽤コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を新たに搭載し、練習⽤に特化して開発を⾏いました。これにより、⼀等試験や⼆等試験におけるスクエア⾶⾏、8の字⾶⾏、異常事態における⾶⾏など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。さらに、モード2およびモード1に対応しているため、操縦者に合わせた操作⽅法に対応しております。また、カラーリングは機体、コントローラー共に、「⽩」を基調としており、⾶⾏練習した数だけ経年変化し、汚れや傷が練習の誇りとなるような、そんな意味を込めてデザインしております。

■Japan Drone 2024 DRONESTAR ブース 先⾏発表会&プレミアム体験会内容

Japan Drone 2024 DRONE STAR 展⽰ブースでは、無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験の模擬コースを家で練習できる4分の1の縮尺でご⽤意し、実際の試験内容である「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」を想定した、“お家で練習することを想定した”プレミアムな体験会を開催します。当⽇混雑が予想される為、プレミアム体験会は事前に登録された⽅を優先してご案内させていただきます。プレミアム体験をご希望の⽅は、以下のリンクより事前予約をご利⽤ください。

■DRONE STAR とは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界⼤会に⽇本代表として参加した⾼宮悠太郎を中⼼に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの⽅々の中から新たなスターが⽣まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活⽤し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注⽬されています。2023年には、お家で安⼼して⾶ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と⽐べて⾶⾏時間が延びたほか、⾼さだけでなく⽔平⽅向の⾶⾏アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

DRONE STAR公式ホームページ︓ https://www.dronestar.jp/

■株式会社 ORSO について

株式会社 ORSO は、「テクノロジーとクリエイティブで、ユーザー体験をデザイン」とし

て、サービスを使う⽅々の思いや意図を利⽤シーンと共にデザインし、ゲームを始めとするス

マートフォンを活⽤したサービス⽴案や、ソーシャルゲーム等のグラフィック制作、⼤学病院

等と連携したヘルスケアアプリ、コロナ禍におけるドローン・IoT 分野の「みんなの体調ノー

ト」等、様々な分野でユーザーファーストな体験を提供しています。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

第二回京阪奈ドローンフォーラムには、課題解決に向けたカスタマイズを手がけるドローンを手がける菱田技研工業株式会社(堺市)が、吸盤で壁にくっつく仕掛けの“ひっつきドローン”と家庭用コンセントから電源を得る“コンセントドローン”を披露する。“堺のエジソン”の呼び声高いエンジニアのプロダクトが、来場者の創造意欲を掻き立てそうだ。

吸着中の吸着グリッパ、アクリル板に触れて吸着の安定性を体験

菱田技研は壁面吸着親子ドローンと家庭用コンセントにつないで飛ぶ有線給電のドローンを持ち寄る。

壁面吸着親子ドローンは、ビルの高層階の外壁など高所での反力(支持箇所に生じる力)の発生する作業を実現可能にするドローンシステム。子機には、ハンドドリルを搭載する。実際に吸着によるコンクリートボードへの穴あけに成功している。親機の動力源に採用している燃料電池も展示する。フォーラムではモニタの映像で動きが核にできるほか、吸着グリッパを手持ちのアクリル板に吸着させる実演も行う。来場者は吸着中の吸着グリッパ、アクリル板に触れて吸着の安定性を体験できる。

家庭用コンセントからの有線給電で飛行する機体は、会場となる咲洲モリーナのフライトエリアで飛行の実演を実施する予定で、来場者は飛ぶ姿を間近で見られる。

菱田技研工業株式会社はカスタマイズドローンによる課題解決を手がけていて、その工夫には高い評価が寄せられている。2023年6月に千葉・幕張メッセで開催されたJapanaDrone2023では、技術論文「ポスターセッション」の出品者の優秀作品を顕彰するポスターアウォードで最高賞を受賞している。

これが京阪奈ドローンフォーラムの会場で間近で見られる

開発した菱田技研の菱田聡代表取締役社長(左)は2023年のJapanDrone2023のポスターアウォードで最高賞を受賞した。右は鈴木真二JUIDA理事長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

第二回京阪奈ドローンフォーラムで、長時間、長距離飛行チャレンジに取り組んでいる株式会社エアロジーラボ(AGL、箕面市〈大阪府〉)が、ハイブリッド機の最新機、AeroRange G4S(エアロレンジジーフォーエス)を持ち寄る。ハイブリッド機ならではの機構と、軽量化のために随所に凝らされた工夫が来場者のクリエイティビティを刺激しそうだ。

軽量化の工夫、バッテリー機とは異なる知恵を機体の間近で

AGLはハイブリッドドローンを中心に開発している。ハイブリッドドローンはバッテリーとガソリンなどの燃料を併用して推進力を得るドローンて、バッテリーに頼る機体に比べ、長距離、長時間の飛行が期待できる。主力機AeroRangeQuadはペイロードなしで140分以上、ペイロード 2kgで90分の性能を持ち、国産ハイブリッド機の代表モデルの一つとして多くの現場で飛行実績を積み上げている。

今回、第二回京阪奈ドローンフォーラムに出展する機体「G4S」は、機体の構造をゼロベースで構造、素材、機構を見直した新型機、ハイブリッド機では、燃料、電力の併用で強い推進力が得られる一方、発電機とモーターを積むため自重が大きくなるため、推進力を生かすには、軽量化の工夫が欠かせない。軽くしたために剛性がおろそかになるわけにもいかず、技術者の知恵と工夫が試される。

AGLは国交省が2月29日に福島県で行った実証実験にも参加し、長時間、長距離飛行性能を測定した。福島ロボットテストフィールド浪江滑走路を離発着場に行われ、敷地と沿岸を飛行した。現在、詳細な計測結果が集計されているが、不具合発生で中断するまでだけでも60㎞を超える距離を実際に飛行したとみられる。確報値では実飛行距離と、残りの燃料から推計した性能がはじき出される予定だ。

第二回京阪奈ドローンフォーラムは、確報値が公表される前のG4Sを間近で確認する機会となる。驚く準備はここでできる。

<イベント概要>

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本社=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及び公式サイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

公式サイト https://www.keihanna-drone.com/

離陸するAeroRangeG4S。時間も計測した=2月29日、福島県浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路

実証実験の趣旨、目的を説明する国土交通省。右は大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工企画室の林朋幸課長補佐

浪江滑走路の上空を飛ぶG4Sを見送る担当者

昨年の展示会でお披露目されたG4S。案内板の「200分」が潜在力の高さを示す AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

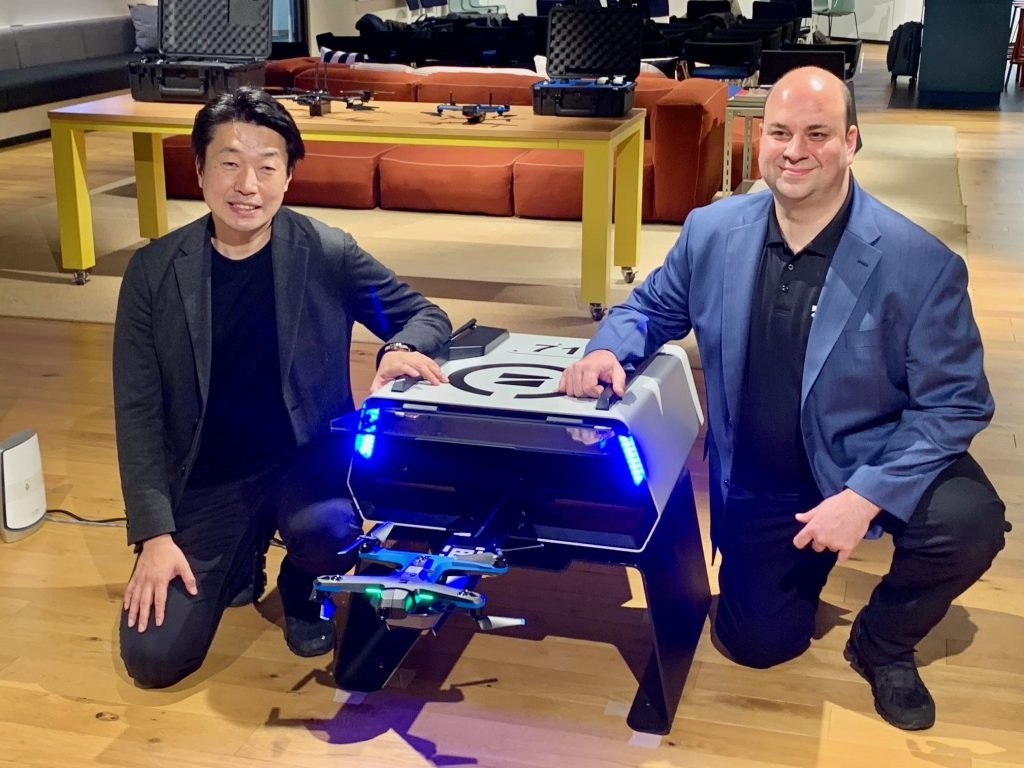

第二回京阪奈ドローンフォーラム(主催:京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会)として3月12日に開催する超体感イベント「SUPER D★EXPERIENCE」では、株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)が、会場の咲洲モリーナから、東京オフィスに待機させている米Skydio(スカイディオ社)の 機体を動かす様子を披露する計画だ。約500㎞の遠隔操作は、防災、警備、点検、エンターテインメント、観光など幅広い事業にヒントを与えそうだ。

防災にも点検にも警備にも 離れていても、いつでも飛ばせるへ

JIWは鉄塔、橋梁などの点検業務をロボットやドローンなどのテクノロジーで支援する企業で、数多くの実績を重ねている。米AIドローンメーカー、Skydio(スカイディオ)社の機体をいち早く日本に導入したことでも知られる。今回の第二回京阪奈ドローンフォーラムでは、Skydioの機体と、機体の離発着場にもなる多機能格納庫、SkydioDockを東京オフィスに待機させ、会場の咲洲モリーナから操作をする。約500㎞離れた遠隔操作が見ものとなる。

点検や被災地支援、警備などドローンの活躍が期待される現場では、作業員を現場に待機させる必要性の有無が重要な検討項目のひとつになっている。Skydioのトム・モス氏は2020年のDroneTribuneのインタビューに「いつでも点検に、パトロールに、災害調査に出動できるようになったらいいと思っています」と話している。JIWによるパフォ-マンスは、Skydio機の特徴である高度な障害物検知能力とそれをフル活用した被写体への接近などを堪能しつつ、長距離遠隔操作の可能性を実感し、事業や取り組みの可能性を広げる機会となりそうだ。

2022年に行われたSkydioDockの発表会では多くのメディア関係者が関心を寄せた

Skydio合同会社によるSkydio Dockの発表会。柿島英和代表(左)とアジア太平洋エリアを統括するSkydio JAPACのCEOトム・モス氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。