- 2019.12.21

人が操縦せずに自動で障害物を避けながらターゲットを追尾できるAIドローンを開発した米Skydio社のトム・モス(Tom Moss)COOが12月20日、大分市で開幕したOITAドローンフェスタに登壇し、AIドローンの登場でドローンが新時代に入ったと述べた。モス氏はAIドローンを「スマートドローン」と呼び、スマホで指示をすればドローンが人の代わりに作業をしてくれるようになると説明した。

自分で判断するドローン 人間の数秒先の場所を予想して追尾

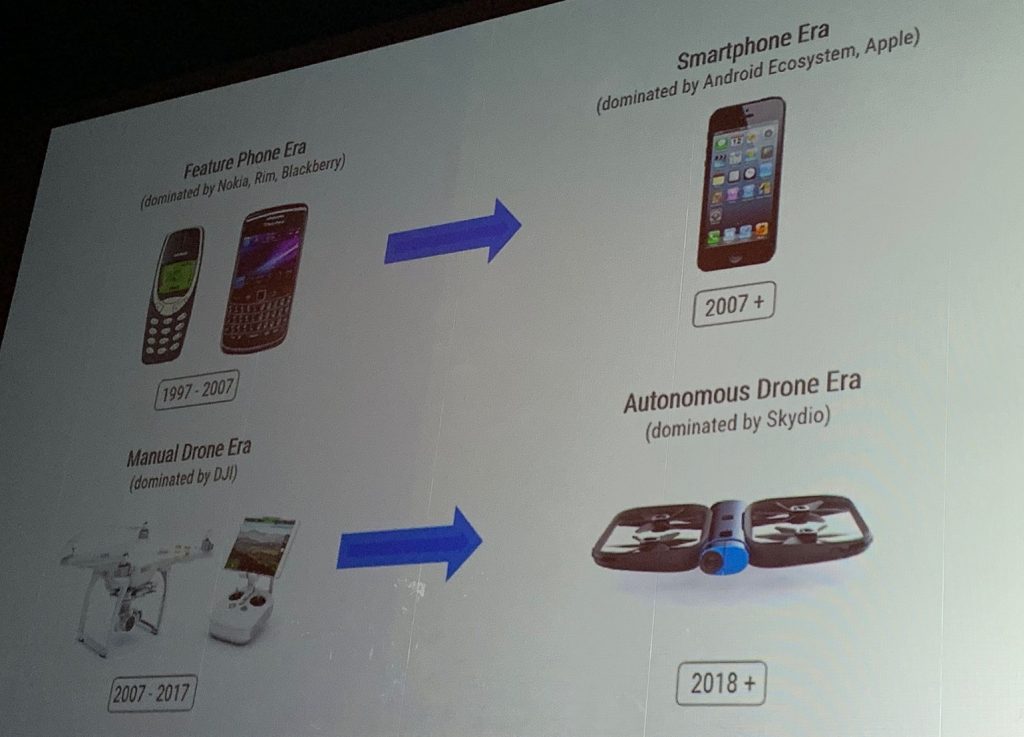

人物の数秒後の行動が赤い線で予想されることを説明するSkydioのトム・モスCOO。青い線はその人物のそれまでの行動の軌跡だ トム・モス氏はグーグル社で、スマートフォンやタブレットなどのモバイルオペレーティングシステム「アンドロイド」の開発や普及に関与してきた。日本初のアンドロイドスマホ「HT-03A」の発売にこぎつけた経験も持つ。日本滞在経験があるため講演も日本語で行われた。スマホで携帯電話の新時代を切り開いた経験を持つモス氏は、SkydioのAIドローンも、「携帯電話がスマホに移り変わったように、ドローンもスマートドローンに」変化をもたらしつつあると指摘した。

森林の中を疾走する自転車を頭上から設営した映像を見せて「この動画、パイロットはいません。AIとマシンラーニングで自動飛行をします」と説明を始めた。ドローンがぶつからずに自動飛行ができるために、まず、自分のまわりの世界を360度、映像として把握している。「周囲を360度、映像でとらえています。また、ひとつの方向を複数のカメラでとらえ、自分と周囲との距離を、リアルタイムで理解します。このドローンのおもしろいところはリアルタイムで距離情報を理解し、自分がどこにいて、ターゲットがどこにいるかをドローン自身が判断して動けることです」

ただし、自動追尾にはまだ足りないものがある。「ターゲットが動くので、ドローが自分のフライトパスを割り出すには、プラスアルファでしないといけないことがあります。それは、将来を予想すること。数秒後にターゲットがどこにいるか。それができて、そのターゲットを追うために、適切な場所に移動できます」

続けて投影した動画では、人物の軌道を青い線で表現しつつ、もう一本、赤い線が生まれる様子が映った。「この赤い線は、この人物が次にどう動くかという予想です。これは、この人物の姿勢や、それまでの動きから判断しています」(モス氏)。動画では動き回る人物をとらえ続ける様子が映し出され、モス氏が「ごらんのとおり、逃げられません」と言うと、会場から笑いが上がった。

より安全、より速い、より安い、よりスケーラブル

モス氏は、「携帯電話がフィーチャーフォンからスマホになったように、ドローンにも変化が起きています」と説明する。「これまでのマニュアルドローンでは、少なくとも1人のドローンがついていないといけない状況がありました。これからは、人が必要でなくなるスマートドローンになります」

また、スマホはアプリを使って具体的な作業ができるようになることについても言及。「スマホと同じように、スマートドローンも自動飛行をするだけでは意味がなくて、実際に役立つためにはアプリが大切です。スマホは掌にのるコンピューターですが、スマートドローンもコンピューターが空を飛ぶもの。空飛ぶロボットです。ホビーや遊びだけでなく、現場の業務にも役立ちます。ただしそれを役立たせるようにするために大切なのは、ベースのドローンに加えて、人手に頼っている作業をドローンにしてもらうためのミッションをアプリとして開発することになります」と指摘した。

そのうえでスマートドローンの特徴を「より安全、より速い、より安い、よりスケーラブル」と整理。

「より安全」については、「人が行うとあぶない作業をドローンでしてもらえることにより人の安全が確保されます。アメリカでは屋根点検のアプリを出します。これで人が屋根から落ちることはありません。われわれのパートナーには米国の警察もあります。彼らは危険がありそうな場所について、入る前にドローンで安全性を確認できます」と説明した。

「より速い」についても警察のケースを紹介。「アメリカの治安が悪い地域では、音を拾うマイクを設置して警察でモニターしています。銃声が聞こえたら警察官が駆け付けるのですが、時間がかかるし、道路が渋滞しているかもしれない。かけつけたところでそこに立ち入って大丈夫かどうかという不安もあります。ドローンで早く駆け付けることができ、安全かどうか確認できます」

「より安い」は、点検を引き合いにだし、「橋の点検は、人が作業をすると5,6人がかりで、終わるまでに1週間かかりますが、ドローンなら1回ですみ安上がりです」と説明した。

「よりスケーラブル」では、これらの特徴から普及しやすくなると説明したうえで「ドローンが完全に自動飛行して、より安全、より速く、より安く、を実現させるためには、100%自動である必要があります。そのためには、もうひとつ必要なものがあります。それはドローンが待機するためのネストです。ネストです。充電もできて、必要なときには人はネストまでいくことなく、スマホから指示を出せば、ドローンが自動的に出動し、作業をして、帰ってきます。たとえば、『毎朝、午後4時にここの写真を撮るように』と指示を出せば、それができます。たとえば建設現場の進捗をこれで確認できます」と説明。ネストの動画はすでに公開されていて、会場でも動画を投影したうえで、モス氏は「現在、最終の準備をしていて、来年3月ぐらいに発売する予定です」と述べた。

モス氏は講演のしめくくりとして、持参した実機のフライトをステージ上で披露。「興味があると思いますので、これから実際に飛ばしてみます」と切り出すと、会場から歓声があがった。スマホで操作すると、手のひらサイズのドローンがモーター音とともに浮き上がり、カメラで会場を見渡すようにとらえた。モス氏が「こんにちはー、手をふってください」とよびかけると、来場者がカメラに向かって手を振った。フライトの途中、「ここで、進め、と指示をしても、ドローンがぶつかる、と判断したら進みません」と解説。ステージを見渡したドローンが、モス氏の手に着陸すると、大きな拍手が上がった。

Skydioの機体は21日も、会場で展示される。

マニュアルドローン時代からオートノマスドローンの時代へ。講演の中ではモス氏は、オートノマスドローンを「スマートドローン」と表現した。

フライトを披露したモス氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。