第二回京阪奈ドローンフォーラム(主催:京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会)として3月12日に開催する超体感イベント「SUPER D★EXPERIENCE」では、株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)が、会場の咲洲モリーナから、東京オフィスに待機させている米Skydio(スカイディオ社)の 機体を動かす様子を披露する計画だ。約500㎞の遠隔操作は、防災、警備、点検、エンターテインメント、観光など幅広い事業にヒントを与えそうだ。

防災にも点検にも警備にも 離れていても、いつでも飛ばせるへ

JIWは鉄塔、橋梁などの点検業務をロボットやドローンなどのテクノロジーで支援する企業で、数多くの実績を重ねている。米AIドローンメーカー、Skydio(スカイディオ)社の機体をいち早く日本に導入したことでも知られる。今回の第二回京阪奈ドローンフォーラムでは、Skydioの機体と、機体の離発着場にもなる多機能格納庫、SkydioDockを東京オフィスに待機させ、会場の咲洲モリーナから操作をする。約500㎞離れた遠隔操作が見ものとなる。

点検や被災地支援、警備などドローンの活躍が期待される現場では、作業員を現場に待機させる必要性の有無が重要な検討項目のひとつになっている。Skydioのトム・モス氏は2020年のDroneTribuneのインタビューに「いつでも点検に、パトロールに、災害調査に出動できるようになったらいいと思っています」と話している。JIWによるパフォ-マンスは、Skydio機の特徴である高度な障害物検知能力とそれをフル活用した被写体への接近などを堪能しつつ、長距離遠隔操作の可能性を実感し、事業や取り組みの可能性を広げる機会となりそうだ。

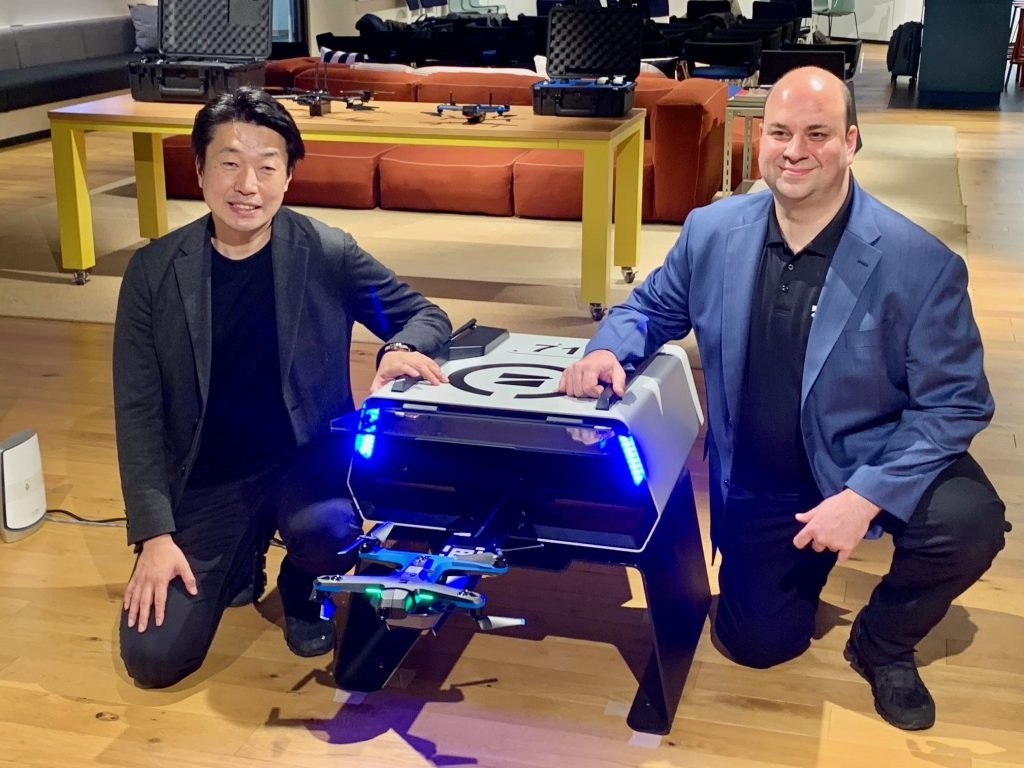

2022年に行われたSkydioDockの発表会では多くのメディア関係者が関心を寄せた

Skydio合同会社によるSkydio Dockの発表会。柿島英和代表(左)とアジア太平洋エリアを統括するSkydio JAPACのCEOトム・モス氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。自律飛行技術を備えたAIドローンを開発の米 Skydio(スカイディオ、米国カリフォルニア州)は9月20日、照明がない環境でも自律飛行する新製品「Skydio X10(エックステン)の発売を発表した。日本法人であるSkydio 合同会社(東京)も9月21日に発表した。日本国内では2023年中に予約の受け付けを始め、2024年前半の出荷する見込みだ。「X10」は産業利用を前提としていて、照明がない環境でも自律飛行が可能になる新機能「Night Sense」(ナイト・センス)や、200mを超える高さからクルマのナンバープレートを読みとれる高解像度の三眼カメラを装備する。コンピュータの処理能力や、ナビゲーションカメラの精度が前モデルより10倍向上させたという。折りたたみができ、可搬性も高めた。

処理能力10倍 無照明環境の自律飛行を可能にする「Night Sense」新搭載

Skydio 合同会社の発表文は以下の通り。製品仕様は紹介サイトに掲載してある。

(以下リリース引用)

Skydio、エンタープライズ向けの新ドローン「Skydio X10」を発売

~センサー機能とインテリジェンスを改良し、用途をさらに拡大~

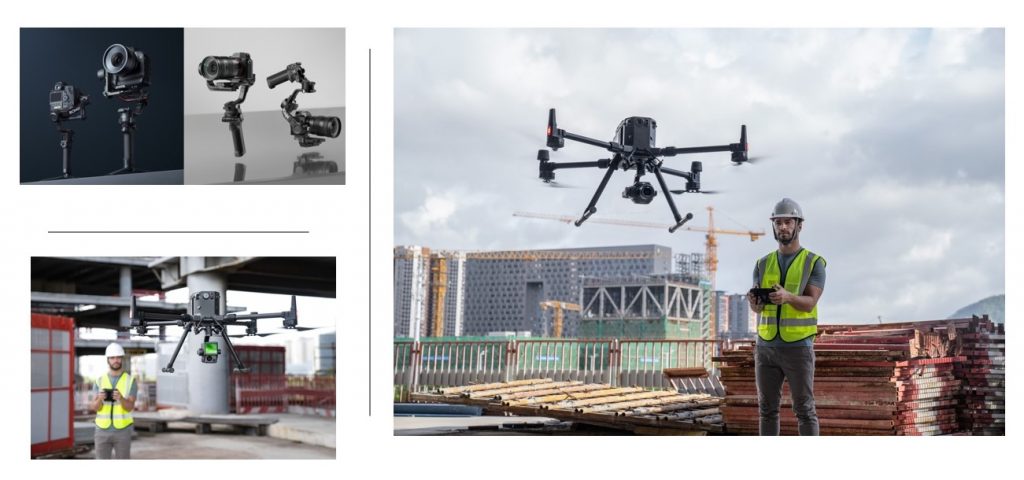

自律飛行技術におけるグローバルリーダーである、米国のドローンメーカーの Skydio(スカイディオ、本社:米国カリフォルニア州、日本代表:柿島英和)は、米国時間2023年9月20 日に、エンタープライズ向けの新ドローン製品「Skydio X10」(スカイディオ・エックステン)の販売を開始したことをお知らせいたします。Skydio X10 は、最新のデータキャプチャ用カメラを搭載しているほか、これまでにない高い自律性を兼ね備えています。さらに、汎用性の高い機体となっているため、エネルギー、公共、輸送、建設、通信などさまざまな業界に活用できます。

Skydio X10 は、従来単独としての製品にはなかった、幅広い機能や特長を備えています。

Skydio X10 の機体は自律飛行技術の搭載はもちろん、ユーザーが求めるデータを柔軟に取得できるように、センサーを必要な場所やタイミングに応じて自由に機体と組み合わせることが可能です。また、Skydio X10 は、従来の主要なマニュアル操作ドローンに要求されるすべてのことをこなすことができるに加え、搭載されている自律飛行技術により、これまでドローン業界では実現が困難とされてきた規模や範囲での飛行ミッションを遂行し、今までにないインパクトをもたらすことができます。Skydio X10 単独で提供される特長と機能には、以下が含まれます:

- 高解像度カメラ: SkydioX10には、カスタム設計の高解像度カメラが装備されています。このカメラには、48メガピクセル(4,800万画素)のズームカメラが備わり、800フィート(約244メートル)の高さからナンバープレートを読み取ることができます。また、50メガピクセル(5,000万画素)の広角カメラも搭載されており、コンクリートにある0.1ミリメートルの亀裂など微細な情報を検出できます。さらに、解像度 640 x 512ピクセルを誇る TeledyneFLIR Boson+の放射分析サーマルカメラも内蔵されており、点検作業中の温度差計測や、暗闇での行方不明者の捜索などにも活用できます。

- 汎用性の高い機体: Skydio X10の機体は、耐久性と適応性を考慮したモジュラー型(組み合わせ型)の機体設計となっており、4つのペイロードベイ(貨物収納スペース)と、交換可能なジンバルセンサーのセットを備えており、IP55 規格に準拠した耐候性をもっています。さらに、さまざまな接続方法に対応できる「Skydio Connect」(スカイディオ・コネクト)が搭載されており、再設計されたポイント・ツー・ポイント接続(2箇所を一対一で結ぶ接続方式)、さまざまな通信が干渉したり滞ったりする環境に対応できるよう設計されたマルチバンド接続(複数の異なる周波数帯域を使用した接続方法)、そしてモバイル通信がある場所であれば無制限の範囲で使用できる 5GおよびLTEの中から、接続方法を選ぶことができます。

- AIを活用した自律飛行技術:SkydioX10に搭載されたAIは、コンピュータの処理能力を 10倍向上させ、10倍の高精度を実現したカスタム設計のナビゲーションカメラを活用。これにより、より確実に飛行し、厳しい条件下でも障害物により近接して障害物を回避することができます。また、照明がない環境でも自律飛行が可能になる新機能「Night Sense」(ナイト・センス)が加わり、光が一切ない場所でも 24 時間年中無休で業務を遂行できるようになりました。さらに、既存のソフトウェアである Skydio 3D Scan(スカイディオ・スリーディースキャン)やOnboard Modeling(オンボード・モデリング)と組み合わせ、リアルタイムの環境マッピングと完全自動のモデリングを可能する AI エンジン「Skydio X10 Spatial」も新たに追加されました。

- 前例のない、優れた可搬性:前述にあるさまざまな高度機能を搭載しているのにも関わらず、SkydioX10は非常に持ち運びがしやすいのも特長です。折りたたんでカバンにしまってある状態から飛行するまで、40秒もかかりません。

Skydio Inc.の CEO 兼共同創業者の Adam Bry(アダム・ブライ)は、次のように述べています。

「SkydioX10は、過去3年間でお客様から学んだことや10年に亘る研究開発の技術基盤、さらにはSkydioで驚くべき才能と献身的姿勢をもったチームの努力を反映しています。Skydioとして抱く最終的な目標は、ドローンを作ることではなく、優れたドローンのプログラムを作ることです。その目標への道は、まだ始まったばかりです」

市場背景にある、重要なトレンド

SkydioX10の発表は、ドローン業界にとって非常に重要な時期と重なっています。今日においてドローンは、文明社会を支える中核産業において重要なツールとなりつつあり、現在では、偵察から包括的なインフラ点検まで多岐に渡って活用されています。さらに、人工知能が変革の時代を迎え、さまざまな作業をシームレスに行うことができるようにドローンを高知能化させています。また、特に米国においては、安全保障上の懸念から、中国製ドローンからの転換が高まっており、あらゆる業界でドローン技術のセキュリティと主権を確保できる代替案を積極的に模索しています。このような背景から、SkydioはAIと米国製造にこだわるというビジョンとコミットメントを抱き続け、SkydioX10という画期的な製品開発につながりました。SkydioX10はこのような業界の状況に対応し、高度かつ安全で、自律的なツールである未来のドローンの道を切り開き、進化し続ける現代産業の要求に応え続けていきます。

多様な活用事例

SkydioX10は、さまざまな業界であらゆる活用方法が期待されてます:

- 初期対応としてのドローン活用:SkydioX10は、Drone as First Responder(初期対応としてのドローン)のシナリオに理想的な製品です。非常にコンパクトで使いやすいため、すべての巡回警官に分配して使ってもらうことが可能です。また、5GおよびLTE機能を搭載しているため、遠隔の地点からドローンを起動させたり、その他の操作をしたりすることが可能です。そのため、優れた状況認識を行うほか、あらゆる任務の支援に役立ちます。

- 重要インフラの点検:電力をはじめとする他の重要インフラの事業者にとって、SkydioX10は点検ツールとして優れた性能を発揮します。高度なセンサーと障害物回避機能により、電磁干渉のある厳しい環境下でも安心で安全な飛行が可能です。X10 は比類のない精度で故障や欠陥を検出でき、そのAI機能は自動検査への道を開きます。

SkydioX10は、これまで比類のない精度で故障や欠陥を検出できるため、同製品に搭載されているAI機能は今後、自動点検への道をさらに切り開いていくことが期待されています。

Skydioは引き続き、自律飛行型のドローン技術の限界を押し広げ、業界全体において空中知能のインパクトをもたらすことを目指してまいります。また、あらゆる業界における現場において、ドローンを貴重なアセットとして確立できるように取り組んでいきます。 Skydio の自律飛行技術は依然として唯一無二のものとなっています。SkydioX10を採用することにより、自律飛行型の製品と重要なハードウェアとして求められる機能が始めて両立できるようになり、よりスマートで安全かつ高い能力を備えた製品を提供することができるようになりました。Skydioは今後も、あらゆるインフラの運用組織が従業員や一般人の安全を確保し、インフラを中断せずに業務のインパクトや規模を最大化できるようなソリューションを提供できるよう目指してまいります。

紹介サイト:https://www.skydio.com/blog/introducing-X10

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AIドローン開発の米Skydoの日本法人、Skydio 合同会社は5月1日付で日本オフィスを移転した。事業拡大に伴う人員増加や、日本の顧客やパートナー企業へのサポート強化に伴う移転で今後、米国本社からのエンジニア派遣も強化する。

移転は人員増加などに対応 日本顧客向けサポート強化

新オフィスは、東京メトロ銀座線外苑前駅に近いビルの6階に構えた。Skydioは日本を注力市場と位置付けており今後、米国本社からエンジニアを日本に派遣する「ローテーション・プログラム」を本格化させる予定だ。このプログラムは、顧客やパートナー企業の技術支援をオンサイトで行うもので、ドローン技術の普及と発展に力を入れる。

Skydioは、2020年10月に日本法人を設立し、日本国内の建設、土木、電力、通信、自動車などの産業を主な対象に自律飛行型ドローンの導入を進めてきた。建設・電力業界では、インフラの老朽化対策や保守点検業務の生産性向上を果たすため、SkydioのGPSが届かない場所や障害物の多い場所でも安全に飛行できるドローンに高い需要がある。

Skydio社日本で「Skydio 2+」や「Skydio X2」などの製品やサービスの提供を進めているほか、「Skydio Dock and Remote Ops.」などのソリューションで人手不足やコスト削減などの課題対応を提案している。

Skydioの新オフィスが入るビル AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.6.30

株式会社NTTドコモは、米SkydioのAIドローン「Skydio 2」向けの飛行支援ソフトウェア「Skydio 3D Scan」の提供を日本で始めた。建物など構造物を撮影するさい、障害物を避けながら、撮影の目的に応じた最適な飛行を自動・自律で可能にする。法人、自治体などへの提供を想定しており、提供を通じ産業へのドローン導入の促進と安全運用への貢献を目指す。ドコモが7月16日(金)~19 日(月)に開催する「docomo 5G DX MEETUP for business」に出展する予定だ。

Skydio拡張ソフト「AEF」で動作 「docomo sky」との連動で便利機能追加

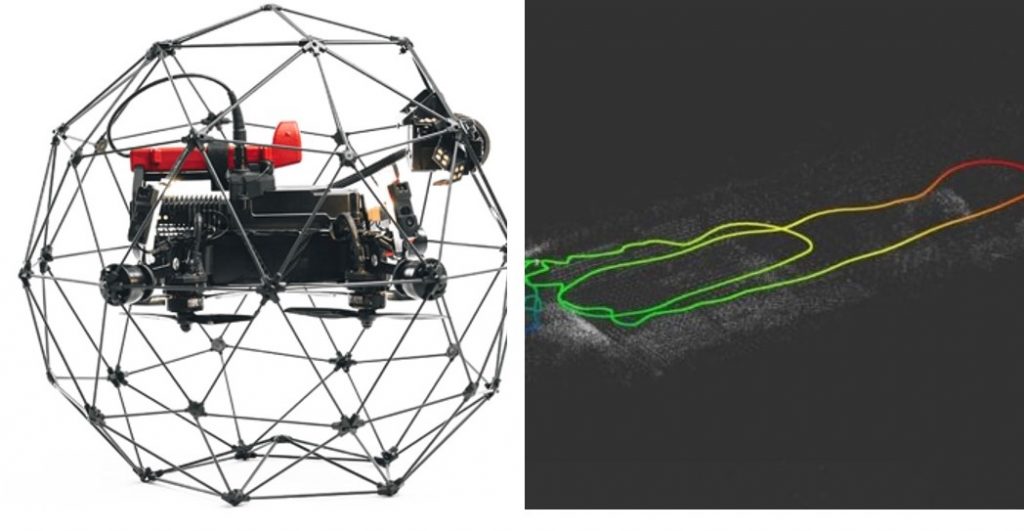

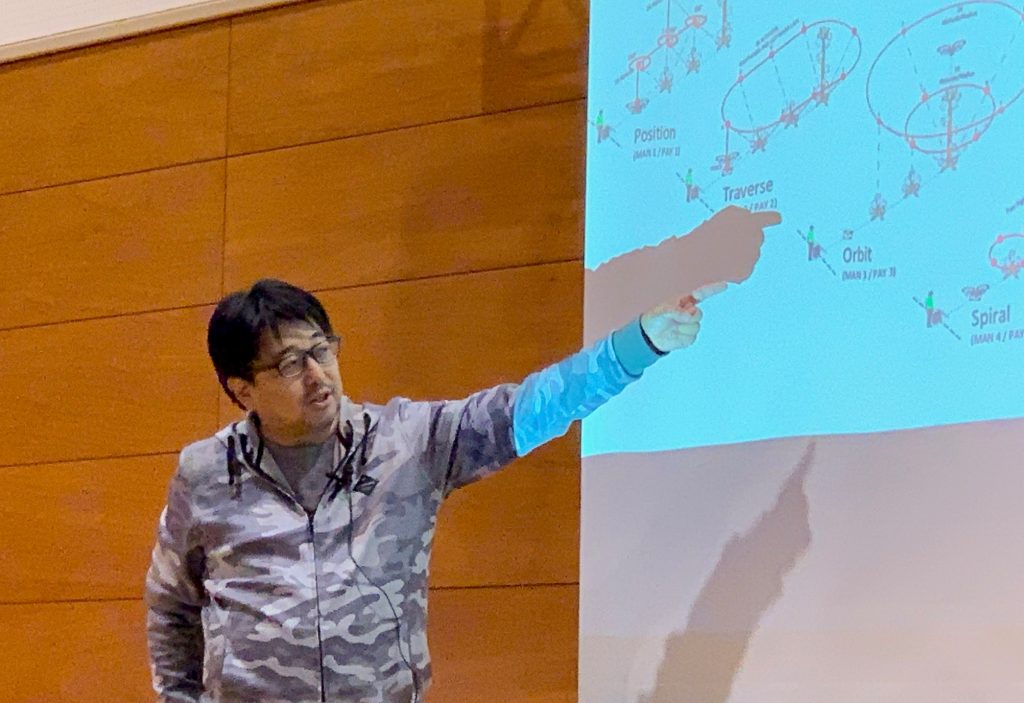

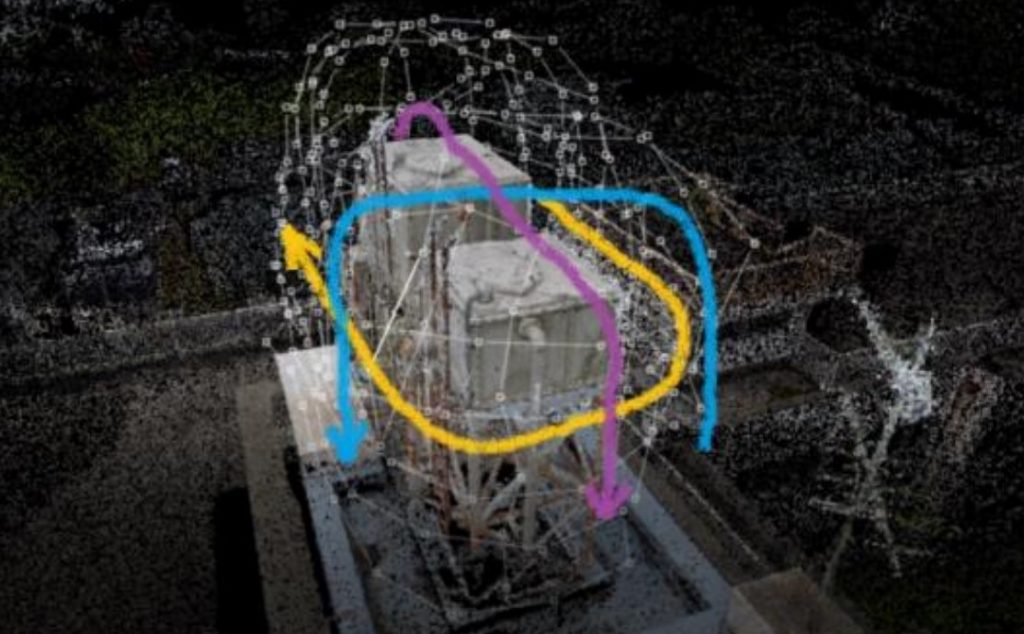

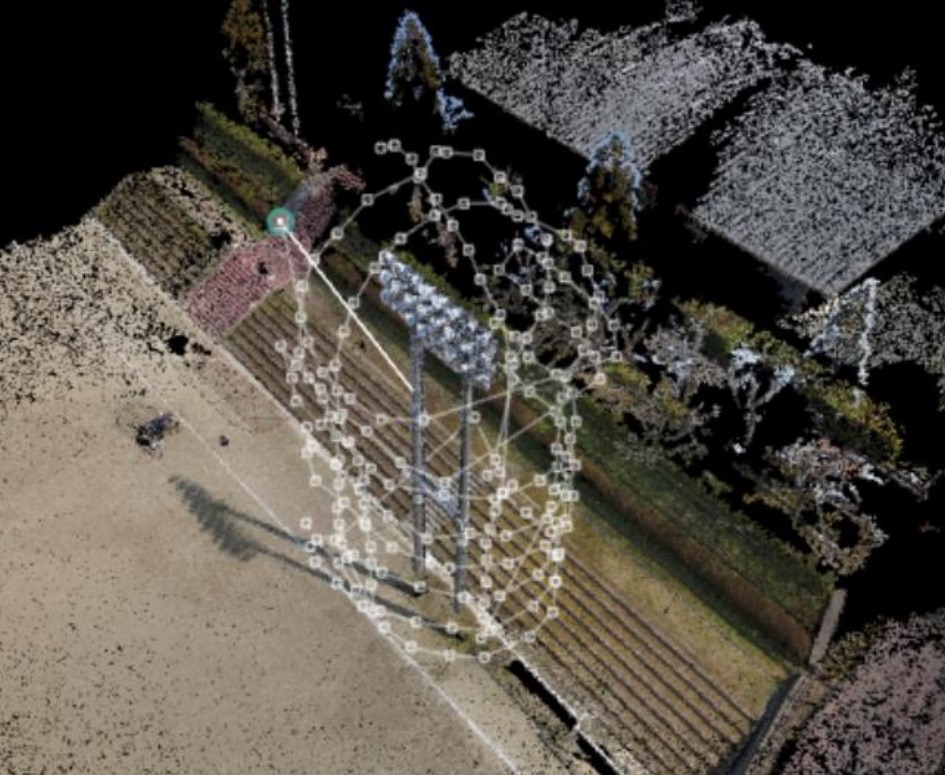

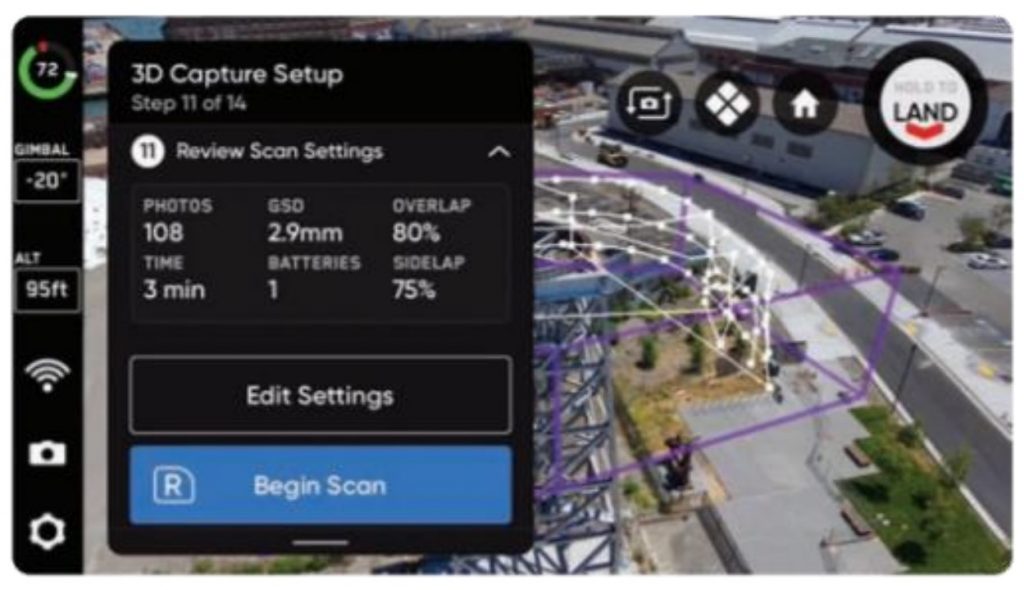

Skydio 3D Scan で飛行中の Skydio 2 「Skydio 3D Scan」は、Skydio 2で構造物の撮影をするさいに運用者を支援するアプリケーションで、5月に提供を始めた機能拡張ソフト「Skydio Autonomy Enterprise Foundation」(AEF)と連携させて利用する。3D仮想モデル作成、状況把握など、目的に応じた飛行や撮影の自動運用が可能になる。特にGPSの取得が難しい環境や複雑な構造物でも、機体の6つのカメラが取得したデータをもとに、障害物を回避して自動飛行をするなど本領を発揮し、安全な運用を支える。

Skydio 3D Scanを運用するには、撮影対象の構造物について、上面、下面、幅など領域を指定する。そのうえで機体と構造物との距離や、撮影する写真の重なり具合(ラップ率)などを設定する。デジタル空間上に 3D仮想モデルを作成する場合は、構造物に接近して多くの写真を取得する。迅速な状況把握が目的のときには速やかに網羅する撮影をする。Skydio 3D Scan を使うことで、カメラの角度や機体の向きをドローン自身が自動調節しながら飛行する。また飛行エリアを設定すれば、機体は該当エリアから外に出ないように飛行するため安全な運用を支える。設定もシンプルで、産業へのドローン活用の促進が期待できる。

さらに、ドコモの飛行管理プラットフォーム「docomo sky」の AI解析機能、3D構築ソフト、ビューワーと使うと、飛行軌跡上から詳細画像を確認することもできる。

ドコモは100%子会社である株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ(東京)を通じSkydio 社に出資している。Skydio 3D Scan提供に先立ち、2020年から日米で技術検証を繰り返し、改善点を技術開発に還元してきた。今回、日本で最初の Launch Partner として6月28日に取り扱いを始めた。7月7月16日(金)~19 日(月)にはドコモが開催する「docomo 5G DX MEETUP for business」にSkydio 3D Scanを出展する予定だ。

docomo 5G DX MEETUP for business ホームページはこちら

Skydio 3D Scan の概要

Skydio 3D Scan の飛行軌跡。黄➡青➡紫の矢印の順で規則的に飛行

パイロットによる手動飛行。約 11 分/785枚タイムラプスを用い 1 秒 に1 回、シャッターを切る設定で撮影

Skydio 3D Scan による自律・自動飛行。約 6 分/193 枚。主導に比べ短い時間、少ない枚数の撮影で目的を果たした、

操作画面イメージ。撮影前の設定では、構造物の領域を指定し、ラップ率を調整することでバッテリー残量などを踏まえた撮影が設定できる

Skydio 3D Scan で撮影した画像のひび解析。富士フイルム株式会社の「ひびみっけ」を利用

Skydio 3D Scan で撮影した画像のサビ解析。Automagi 株式会社の「AMY INSIGHT」を利用 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.5.19

株式会社NTTドコモは5月18日、子会社を通じて出資している米Skydio, Incの自律飛行型AIドローン「Skydio2」について、3つの新しい運用メニューの追加と、機能拡張ソフトウェアAEF(Skydio Autonomy Enterprise Foundation)の取り扱い開始を発表した。利用者の使い勝手の向上を図る。また株式会社A.L.I. Technologies(東京)、「アマナドローンスクール」を運営する株式会社GEOソリューションズ(兵庫県)との連携も発表した。

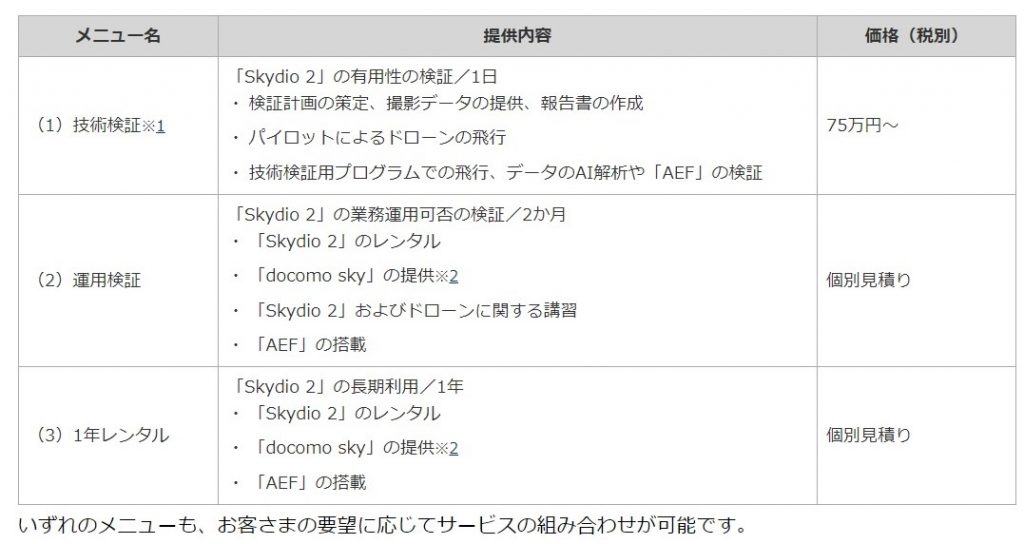

「運用検証」など3メニュー追加で手軽な導入促進

Skydio2の新たなメニューとAEFの提供は5月18日に開始した。

新メニューは「技術検証メニュー」、「運用検証メニュー」、「1年レンタルメニュー」で、「技術検証メニュー」はSkydio2の有用性の検証向けのメニューで、ドローンの活用方法の提案や飛行計画の作成、撮影など一連のドローン業務を含む。「運用検証メニュー」はユーザー側でドローンを運用できるかの検証するためのメニューでSkydio2の2カ月間レンタル、ドコモのドローン運用プラットフォーム「docomo sky」の活用、ドローンの操作講習を含む。「1年レンタルメニュー」は長期利用向けのメニューだ。

「Skydio 2」は主に事業者向けに、販売ではなくレンタルで提供されている。新メニュー追加は、利用者の多様なニーズへ対応が目的で、利用希望者がより手軽に導入できるようにした。

新メニュー提供にあたり、全国にドローンパイロットネットワークを持つA.L.I. Technologies、「アマナドローンスクール」を運営するGEOソリューションズと連携し、パイロットの体制強化や、初めてSkydio製ドローン初心者向けの講習に対応する。A.L.I.も同日、ドコモとの飛行運用業務での連携開始を発表した。ドコモは今後も、利用者のニーズに合わせてパートナー企業を拡大すると表明している。

また、Skydioの機能拡張ソフト「AEF」の提供も開始した。AEFは、アプリケーションの操作画面にカメラ角度を表示する機能、カメラの画角調整を上向き90度まで可能にする「Vertical View」、障害物を認知するセンサーの検知範囲を設定できる「Close Proximity Obstacle Avoidance」、GPSが取得しづらい環境でドローンを所定の場所へ帰還させることができる「Visual Return-to-Home」などの機能を搭載している。

なお、ドコモの今後のドローンビジネスの展望や、「docomo sky」、「セルラードローン」に関する取り組み、Skydio社のドローン「Skydio 2」や「Skydio X2」、スマートポートである「Skydio Dock」、「Skydio 3D Scan」について、2021年6月14日(月)~2021年6月16日(水)に開催される「Japan Drone 2021」で紹介を予定している。

docomo sky:https://www.docomosky.jp/

kか

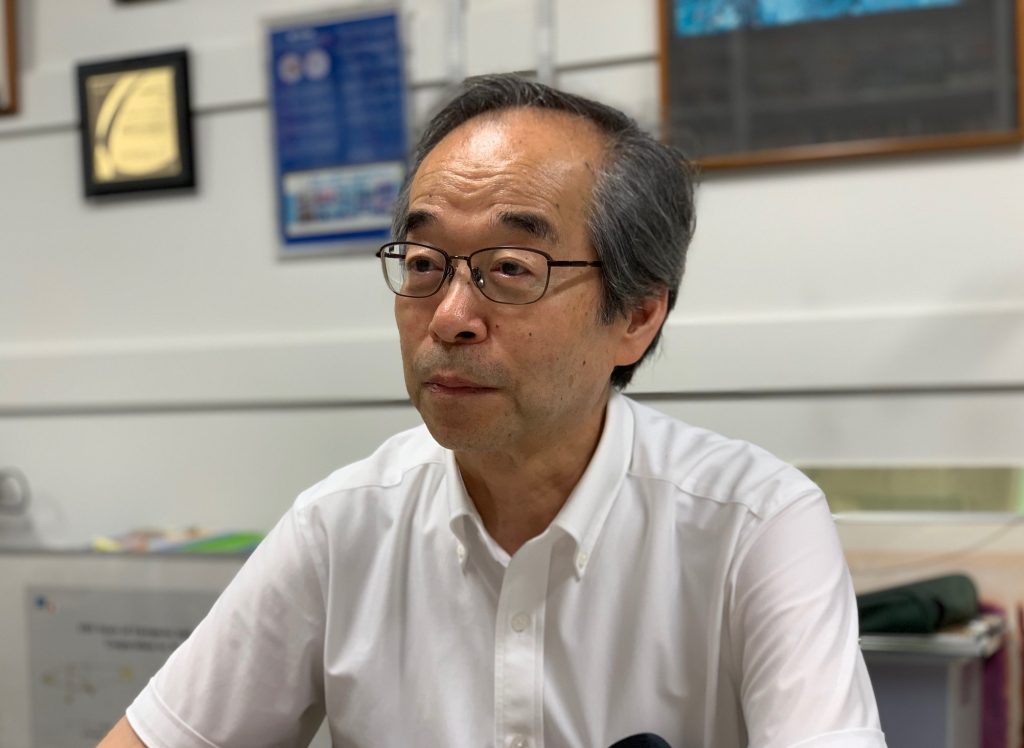

スマートポート「Skydio Dock」を披露するSkydio Japan合同会社のトム・モスCEO(2020年11月撮影) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.12.18

飛行航路を機体自身が判断するAIドローンの事業を展開するSkydio Japan合同会社(東京)のトム・モスCEOはこのほどドローントリビューンのインタビューに応じ、同社の技術が生かせる領域や、サービスを提供するさいの判断基準、経営目標などについて語った。モスCEOは、活用領域についてマニュアル運用されている領域はすべて対象と明言。特に撮影後にデータ解析する領域と、シチュエーショナル・アウェアネス(現状把握)が求められる領域の2点をあげた。サービスの提供先として歓迎するのは「ノーカスタマイズで使って頂けるところ」で、具体的な提供の可否判断には「より多くの人々を喜ばせられるかどうか」を考慮すると述べた。経営として設定しているゴールは「お金よりも、どこでもいつでも飛ばせる環境を作ることが重要」と強調した。また、パートナーを組む株式会社NTTドコモについて、Skydioが飛行技術開発に集中し、ドコモがそれを可能にする通信環境と取得データ解析などのクラウドサービスを提供する役割分担の関係にあることを説明した。

■想定する活用領域は画像解析領域と“シチュエーショナル・アウェアネス”

Skydioが開発したSkyidio2などのAIドローンは、障害物を回避して対象を追尾したり、目的地に向かったりする自律航行技術を特徴としている。現在鉄塔などの送電設備の点検などを中心に実績を積んでいて、関係者の間で「ぶつからないドローン」と評判が高まっている。こうした評判や自律航行技術に、同社には連日、点検以外の事業領域も含む幅広い業種から多くの問い合わせが相次いでいる。

モスCEOは同社のサービスが活用できる領域について「鉄塔や送電線など、マニュアルで点検しているところでは、弊社(Skydio)のドローンを使えばメリットを感じて頂けると思います。点検、パトロール、工事現場の監視などはすべて使えます。Skydioが考えるドローンの活用領域は2つあります。ひとつは、点検や工事現場の監視のように定期的、一時的に撮影して分析する領域。もうひとつが災害や事件が発生した際にリアルタイムで状況を把握するシチュエーショナル・アウェアネスが求められる領域です」と述べた。

現時点で参入を考えていない領域として、重量のあるレーザーを搭載することが求められる測量などの分野をあげた。これは現時点で機体が重量のある搭載を想定していないため。それ以外では「特にこの領域には使えない、ということはありません」と述べた。現在は機体に固定されているカメラについても、将来的には別な取り換え可能になるよう開発していることも明かした。

日本参入後は各方面から問い合わせが相次いでいる。しかしながら「まだ総勢220人の小さなベンチャー企業であるため、提供できる機体の数などに限りがあり、すべての要望には応えきれない」状況だ。こうした中、サービスの提供先の判断基準としては、「まずは今の機体をそのまま、ノー・カスタマイズで使って頂けるところがいいです。いまマニュアルで使われている場所であれば、そこを自律航行に切り替えることで、携わる人が少なくなるメリットを感じてもらえると思います」と話した。

■「重要なのは、より多くの人に喜んで頂けるか」

また、具体的な提供先を検討するにあたっては、問い合わせを受けた企業のほか、パートナー企業などと可能性も検討するという。とくに、ドコモが全国に持つ支社、支店網から要望が寄せられることもあり、重要な検討材料となっているという。

提供先を具体的に決めるさいに重視する点について、モスCEOは「より多くの人々に喜んで頂くこと」と即答。「(検討している中から)一番多くの人々を喜ばせることができるのはどれかを考えます。要望がいろいろと寄せられますが、その共通点が何かを探り、その技術を提供していきたいと考えています」と述べた。

Skydio Japanは米Skydio.Inkにとって初の海外現地法人となる。日本市場での目指すゴールについて、モスCEOは「経済的なゴールはありません。それよりもどこでもいつでもドローンを飛ばせる環境を作りたい。それによって多くの人に喜んで頂きたい。お金よりヴィジョンが大切です。2、3年後には『Skydio2 Dock』(=機体の離発着ポートとなるボックス型のSkydio2の専用ドック)が日本中に、たとえば10万台とか100万代とか、どこにでも設置されていて、いつでもドローンがパトロールに出動できて、点検のために稼働できて、災害調査に出動できるようになっていたらいいな、と思っています。ビジネスだから儲からないといけないし、ファンドレイジングもしたいと考えています。しかし、売上よりも環境がゴールなのです」と説明した。

そのうえで米Skydioの本拠地であるシリコンバレーの考え方について「シリコンバレーでは、技術やソリューションを提供することそのものが経営の一番の理由になっています。われわれは、この技術は絶対にないといけないと信じ、提供したいと考えています。もうかるために製品を作っているわけではありません。もうからないと開発ができないので、提供ができるようになれば、もうかるシステムにしないといけませんが、順番は提供することが先です」と述べた。

■ドコモの提供する通信技術、自動航行にぴったり

さらに、パートナーのドコモに触れて、「ドコモはドローンが飛行するのに不可欠な通信環境を提供していて大容量、低遅延の5Gも提供しています。自律航行にぴったりの技術です。ドコモはかつて、i-mode(=アイモード、携帯電話でウェブページの閲覧やキャリアメールの送受信を可能にした世界初の携帯電話IP接続サービス)でもうけていたときに、まだ売れ筋でなかったスマホに“新しい風”を見出してアンドロイドの活用に乗り出した企業。そのドコモと協力して、世界中でトレンドとなる技術を日本に提供し、広めたい」とドコモへの信頼も語った。

ドコモのドローン事業は2016年に発表した中期戦略に正式に盛り込まれた。モバイル通信事業に実績があり、目視外飛行にこの技術が生かせる。上空での通信や、正しい電波の使い方などにも知見がある。ドローンの飛行を支援しAI解析も行うクラウドサービス「docomo sky」も提供している。すでに、離島向けの宅配や、台風で孤立した住民に救援物資を届けるなどの取り組みを実施するなど、ドローンを事業のひとつの柱として位置付けてきた。自社の基地局の点検にも2017年からドローンを活用、docomo skyで自動化、データ蓄積、サビなどの検知をしている。すでに社内に350人を超えるパイロットを抱え、年間延べ1000機の飛行実績もある。

ドコモ5G・IoTビジネス部の牧田俊樹氏は「社内で実践をしていることがドローンのサービスについて、自信をもってお客様におすすめする後ろ盾となっている」と話す。

Skydioとは今年1月に協業検討を発表し、7月に100%子会社である株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ(東京)が、同社が運用するファンドを通じて出資。11月に、ドコモとしてSkydio 2や、産業機Skydio X2、ボックス型格納ドック、Skydio Dockの順次提供開始を発表するなど、連携を強めている。

インタビューに応じるSkydio Japanのトム・モスCEO。手前の格納ボックス「Skydio2 Dock」にSkydio2が待機している AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。