- 2023.8.15

独自技術「無振動エンジン」の特許を持つ株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)は8月9日、無振動エンジンを活用したハイブリッド式のヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機で連続50㎞の飛行実験を実施に挑み、目標を達成させた。風速8m/秒の向かい風の中の飛行を強いられる場面もありながら、1時間10分ほどで50㎞を完走した。石川満社長は着陸後、「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。

開発中の「ハイブリッドフライヤー」試作機、約1時間かけ達成

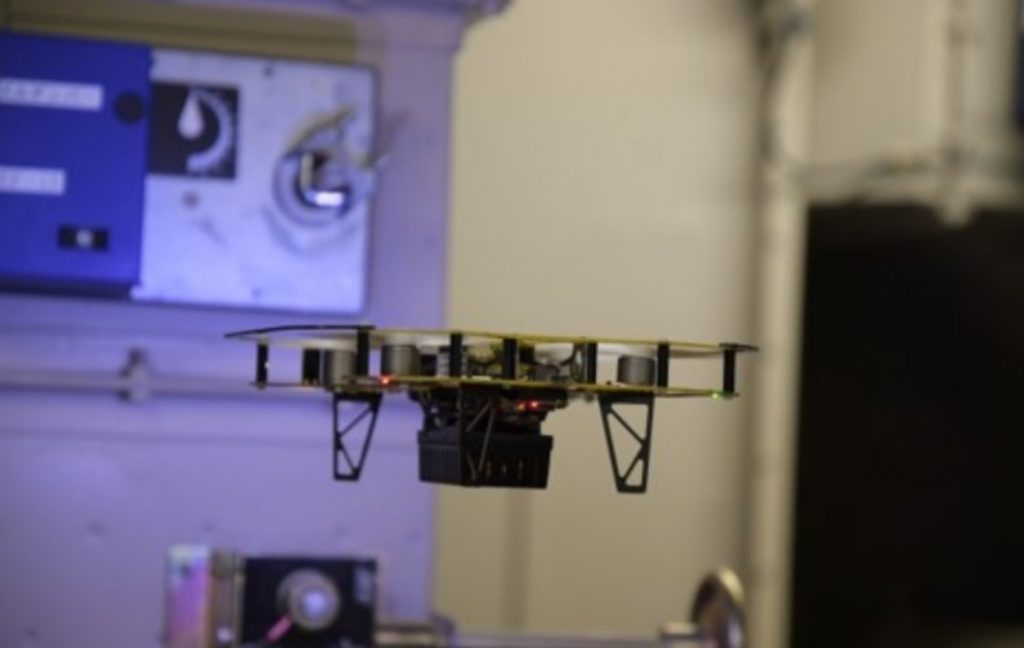

飛行させたドローンは同社が開発中の「ハイブリッドフライヤー」の試作機。6つのローターを備えるヘキサコプターで、バッテリーのかわりに同社の独自開発技術である無振動エンジンで発電するエンジン発電機を搭載している。また軽量で剛性と強度を持つマグネシウム合金を使っていることも同社のドローンの特徴だ。ハイブリッドにはいくかの方式があるが、「ハイブリッドフライヤー」は、ガソリンで動かしたエンジンはプロペラをまわすためには使わず、発電に使う「シリーズ方式」だ。この日は3.5ℓの燃料タンクに約3ℓの燃料をつんで飛行に挑んだ。伝送にはLTEを使った。

飛行ルートは福島県福島県双葉郡浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路・滑走路附属格納庫を起点にした。機体は午前8時5分に離陸し、上空80mまで上昇したのち、400m飛行して海岸に出て方向を変えた。そこからは海岸にそって約10㎞を北上、その後折り返して南下するなどほぼ2往復強で50㎞の飛行コースをつくった。

機体は「ハイブリッドフライヤー」が搭載するフライトコントローラー、アルデュパイロットの地上管制局ミッションプランナーで組んだ飛行ルートの通りに飛行した。安全確保と機体の状況確認のため、飛行ルート上に数人の監視員を配置した。起点に設置した管制局と監視員とはたえず連絡を取り合った。風が強めだったが監視員から「黒煙などの異常は見られません」などと連絡が入ると、安堵の表情が見える。向かい風のときには「機体の速度はだいぶおそめです。向かい風にむかって機体がすごくがんばってくれているようにみえます」と連絡が入り、担当者が応援する表情になる様子がみられた。

約1時間後の午前9時10分ごろ、離陸地点上空に機体が姿を表し、社員ら担当者、見学者が見守る中、予定した地点に着陸するといっせいに拍手があがった。

同社はすでに22㎞の連続飛行を果たしており、昨年30㎞の連続飛行に挑戦したが断念。今年6月には目標を引き上げ40㎞に挑んだが悪天候に阻まれた。今回の再挑戦は前回の目標をさらに引き上げて行われ、前日の8月8日のリハーサルで50㎞飛行を達成していた。試験飛行本番の8月9日は風が強い予想があり、担当者は「前日は着陸時にガソリンが1ℓあまっていたので大丈夫です」と自信を示しながら、制御しきれない天候の行方に気をもみながらの実験となった。

着陸後、石川満社長は「なんとか飛びました」と胸をなでおろしながら「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。同社は今後も改善を加え、1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。エンジン発電機について石川社長は、「多くの可能性を秘めていると思います。一例ですがたとえばVTOL機に搭載すれば、いまでも長い飛行距離がさらに伸びる可能性があります。数百キロ飛ぶ機体なら1000㎞の飛行も視野に入るので選択肢として有力だと思います」と展望を見せていた。

ドローンに対しては、国や地方自治体などを中心に、長距離、長時間飛行への機体が高まっている。災害対応や広域測量などの需要が高まっているためだ。細かな動きが得意なマルチコプターが長時間、長距離飛行の可能性を身に着ける方法としてハイブリッド技術が注目されていて、国土交通省が5月20、21日に埼玉県さいたま市で実施した長時間飛行実験では株式会社アミューズワンセルフ(大阪府大阪市)のハイブリッドクアッドコプター「GLOW.H」で3時間の連続飛行を確認した。ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は6月、200分飛行できるハイブリッドのクアッドコプター「AeroRangeG4-S」を開発したと発表した。ハイブリッドがVTOLに転用される可能性も含め、今後ハイブリッドへの関心はさらに高まりそうだ。

50㎞飛行を終え離発着点に戻ってきた石川エナジーのハイブリッドフライヤー

着陸後に拍手があがった

飛行した機体と記念撮影におさまる石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

離陸直後。浮上するハイブリッドフライヤー

飛行中。監視員と連絡をとりながらスタッフが機体の状況や風の様子を見守る管制局の担当者

実験内容を説明する石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

50㎞飛行した石川エナジーの「ハイブリッドフライヤー」。2年後をめどに商品化される機体のプロトタイプだ

会場の幕の裏側からのぞくと、昨年断念した「30㎞」が隠れていた。今回は目標を引き上げて50㎞を達成した

ハイブリッドらしさが給油口やマフラーに表れている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.1

ラトビアのドローンメーカー、FIXAR社が開発した「FIXAR 007」の飛行デモンストレーションが8月、滋賀県高島市の琵琶湖畔で行われた。回転翼と固定翼の併用機で、機体タイプはカタログに垂直離着陸をする「VTOL」であることが記されているが、垂直よりもやや角度をつけて軽やかに飛び立つ独特の離陸スタイルを披露した。デモンストレーションのためにラトビア本国から来日した同社デモエンジニア、イルマー・トーリン氏は、「設計でフォーカスした点は、コストパフォーマンスにすぐれ、シンプルで信頼できる機体であること」と紹介した。主催した株式会社World Link&Company(SkyLink Japan、京都市)は、「日本に向いた機体ではないかな、と思っています」と話している。

徹底して稼働部をなくしたシンプル設計 FCなどは独自開発

地表に対し回転軸が斜めになるようにと取りつけられたプロペラが特徴的 飛行が披露されたのはオリジナルのFIXAR 007に、LTE対応の改良を加えた「FIXAR 007+LTE」。カスタマイズはWorld Link&Companyが担った。

翼長は162㎝で、フレームに4つのモーターが取り付けられ、そこに回転翼がつけられている。4つのモーターの回転軸はいずれも地面に対し斜めに取り付けられている。チルトする機構は備えておらず、斜めのまま角度が固定されたプロペラは大きな特徴だ。飛行中の左右の傾きを制御するエルロンも、進行方向を左向き、右向きに制御するラダーもない。制御はすべてプロペラが担う。このためフラップがあれば必要となるサーボモータが不要だ。稼働部を減らすことを徹底的に追求したシンプルな構造となっている。

「ないもの」はほかにもある。たとえばコンパスがない。機体の飛行方向などの把握には、ピトー管で測定した風速とGPSを使う。

プロポも本来は、ない。同社が独自開発した「FIXAR xGroundControlソフトウェア」を使いパソコン上で飛行ルートなどのミッションを作れば、離陸してミッションをこなす。人での操縦を想定していないためプロポが設定されていない。ただし日本向けには、操縦者が機体制御の責任を持てるようにするため、プロポに対応させている。

ミッションをつくる「FIXAR xGroundControlソフトウェア」は、飛行ルートを設定するさいに、画面上で平面に高さも加えた3次元でつくれることが特徴だ。斜面を含む地形を空撮したり測量したりする場合、対象の地形を地図から選び、飛行の高さなど必要な情報を入力すると、ソフトウェアが3次元でラインを生成する。生成したルートを手入力で修正することも可能だ。

斜め上発想の斜めプロペラが生み出す軽やかな斜め離陸

FIXAR007の斜め上発想の離陸シーン 実演では、特別な演出もなく機体が地面に置かれたところからスタートした。見学者が取り囲んで見守る中、「起動します」の合図とともにプロペラが回転しはじめた。と思ったら、数秒で機首を上空に向けて勢いよく、軽やかに飛び上がった。ふわりとゆっくり浮上する様子を予想していたが、それとはまったく違い、直線を斜め上にすっと引くような上昇軌道を描いた。ロケット花火の打ち上げに似ていると話している見学者がいた。

上昇しきると静止することなくそのまま水平飛行の態勢に移行した。上空100mを巡行していても、ややプロペラ音が聞こえるのは、マルチコプターと似ている。飛行音は上空をすべるように飛ぶWingcopterなどとは趣が異なる。

機体は数分後、測量のミッションを終えて、ほぼ元の位置に戻ってきた。着陸時には目標地点上空で、ホバリングをしながら態勢を整える。首を斜め上にもたげた離陸時と同じ姿勢をとり、そのまま斜め上を向いたままゆっくりとおりてくる独特な着陸スタイルだ。着地も手動の補助なしでほぼ離陸場所に降りた。

寒さトラブル対策が培ったシンプル機構が使いやすさを磨いた

最大離陸重量は7㎏でこのうち5㎏は本体とバッテリーのため、それ以外に2㎏までの荷物が積める。離陸150gのペイロードなら75㎞飛行でき、400~500gのカメラを使えば45㎞から50㎞の空撮が可能(直線ルートなら55㎞)という。ペイロードめいっぱいの2㎏のLiDARを搭載すると25㎞飛べる。

どこまでもシンプルを追求した機体は、収納もシンプルだ。ふだんは専用の容器に納められていて、容器をあけると、本体と左右の翼が出てくる。それだけだ。組み立ては固定翼を本体に取り付けたら終わる。

FIXARのイルマー氏は、シンプルの追求はラトビアの厳しい寒さに関係があると説明する。「厳しい寒さの中で飛行させようとしても凍結して飛ばせないことがしばしば起こります。このため、凍結して不具合を起こす場所を、そもそも減らすことを考えてできあがったのがこの機体です」と説明する。

WorldLink&Companyの渡辺一生執行役員は、「その結果、取り扱いが簡単になりました。測量需要の旺盛な日本に向いている機体だと思っています」と話した。日本仕様は4GLTEに対応する。価格は「同じクラスのほかのVTOL機の半分ぐらい」という。

FIXAR007について説明するFIXAR社のイルマー氏(中央)

機体を確認するデモフライト参加者

風速を測定するピトー管

機体の説明をするWorld Link &Companyの渡辺一生執行役員

説明会の様子。多くの関心を集めた

FIXARの内部。前方にカメラ、真ん中に日本オリジナルのSIM、黒い箱にFIXARが独自開発したFCが収まる。バッテリーはうしろからスライドさせてとりつける

収納もシンプル。分解せずにほぼそのまま専用ケースに入る

着陸態勢をとる機体。このまま斜めの姿勢で垂直におりてくる

ミッションをつくる様子も公開

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。