東京都内で3月18日、日の出前後に、ドローンを使って空中の二酸化炭素(CO2)濃度を測定する実験飛行が行われた。東京都内、夜間、目視外、高高度と多くの許可・承認申請の対象条件を整えた飛行は珍しい。実験は東京大学大気海洋研究所気候システム研究所気候モデリング研究部門の部門長、今須良一教授を中心に、秋田県立大学、東京都立大学、東北大学、合同会社ソラビジョン、株式会社東北ドローン、矢野法律事務所などの専門家チームが実施し、地上700m超までの高さから地上までの間を測定した。実験結果は分析したうえ学会で公表する方針だ。

有益データ取得可能、装置が簡易、高いコストパフォーマンス性 ソラビジョン・渡辺代表「インパクト大きい」

実験は東京都内の河川のそばで、3月18日午前5時過ぎから行われた。

専門家チームは市販の回転翼ドローンに、秋田県立大学生物資源科学部生物環境科学科の井上誠准教授が開発したドローン用の温室効果ガス測定システムを搭載して飛行させた。複数回の飛行をさせたうち、2度、700メートルを超える高さに到達させた。井上准教授によると、この温室効果ガス測定システムで地上500mを超える上空を観測したのは初めてだという。

計測は最高到達点から降下するさい、100m単位の高度で30秒間ホバリングさせて行われた。ホバリングさせた時刻は秒単位で記録した。上空700m、600m、500mと同様の作業を繰り返し、上空100m以降は着陸までの間に、何度かきりのいい高度でデータ取得のホバリングを行った。データ取得は、日の出前、日の出直後にも行われた。

東大の今須教授によると、CO2濃度は地表に近いほど高いが、実際には日が昇ると大気の対流が生じるなどの影響を受け、濃度の状況に変化が起こることが想定されるという。今回の実験でCO2の濃度の分布や時間による状況の変化を仮説と比較できる可能性がある。実際、今回の測定した数値をグラフ表示すると、日の出前には地表周辺に密集していた高濃度空域が、日の出直後でやや上空域にまで広がっている様子が伺えた。今後詳しく分析する。

CO2の測定は温暖化対策の検討に欠かせず、日本では東京都立大学がCO2濃度と風・気温の鉛直分布同時測定ライダーを開発したことで測定精度が飛躍期に高まり、気球、商用航空機が主流の観測関係者から注目されている。ここにドローン測定を組み合わせることでさらなる精度の向上や、特定座標の濃度の取得、時間ごとの濃度変化の正確な把握をさらに進められる可能性がある。今回のドローン測定の実験は、都立大のデータなどと照合する性能評価も含む。

ドローン測定の場所、時刻の設定、技術的な方針策定を担ったソラビジョンの代表社員で京都大学の連携准教授を務める渡辺一生(かずお)氏は「今回の実験は東京都内で夜間、目視外、高高度での観測飛行で行っていて、初めてだらけの実験だったと思います。気球などに比べて装置が軽量でコストパフォーマンスにすぐれ、狙った座標のデータが取得できるなど、今までにないデータが取れることになりCO2観測にとって大きなインパクトがあります、今後、ドローン観測が全国で展開できるとデータの集積が加速し、温暖化対策に役立つと期待しています」と話している。

日の出前の離陸

日の出前の離陸準備

CO2観測装置を搭載した

離陸するドローンを見守る

CO2濃度観測に使った機体

飛行前に念入りに点検

朝日の中を離陸

ドローン観測の専門家チームが飛行するドローンを見守る。右端がリーダーの東大・今須良一教授。また左から2人目の白いヘルメットが秋田県立大・井上准教授、その右隣の青いヘルメットがソラビジョン渡辺代表 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローン事業者、開発者、愛好家などが組織する一般社団法人オールジャパンUAVフェスティバル実行委員会(代表、橋本健株式会社D-eyes代表取締役)が11月3日から5日にかけて、君津市(千葉県)の約14万平方メートルのドローン専用フィールド「DDFF」(ドリーム・ドローン・フライング・フィールド)やJR君津駅に近いホテルを会場に開催された「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、全国から愛好家、学生、研究者が集まる盛況ぶりだった。フィールドでは数々の機体が模擬飛行を行った。地元を中心とした評判の高い屋台が来場者をもてなし会場を盛り上げた。

HEQ「Swan Voyager」、Autel 「Dragonfish lite」のVTOLが競演 石井市長があいさつ、きみぴょん応援 色とりどりの屋台が食欲も刺激

どれも人気店。しかもお互いに仲がいい。 「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、屋内展示会場で目を引く機体に対する旺盛な飛行シーン需要にこたえるため、技術紹介、交流促進、情報交換を含めた娯楽性の高い催事として開催した。君津市に拠点を構えるDアカデミー株式会社ほかドローンの事業者や研究者、開発者などの研究交流体「フィールドサイエンスのためのドローン活用研究会(ド研)」との合同開催で、幅広いネットワークを活用して多くの出展と来場を集めた。

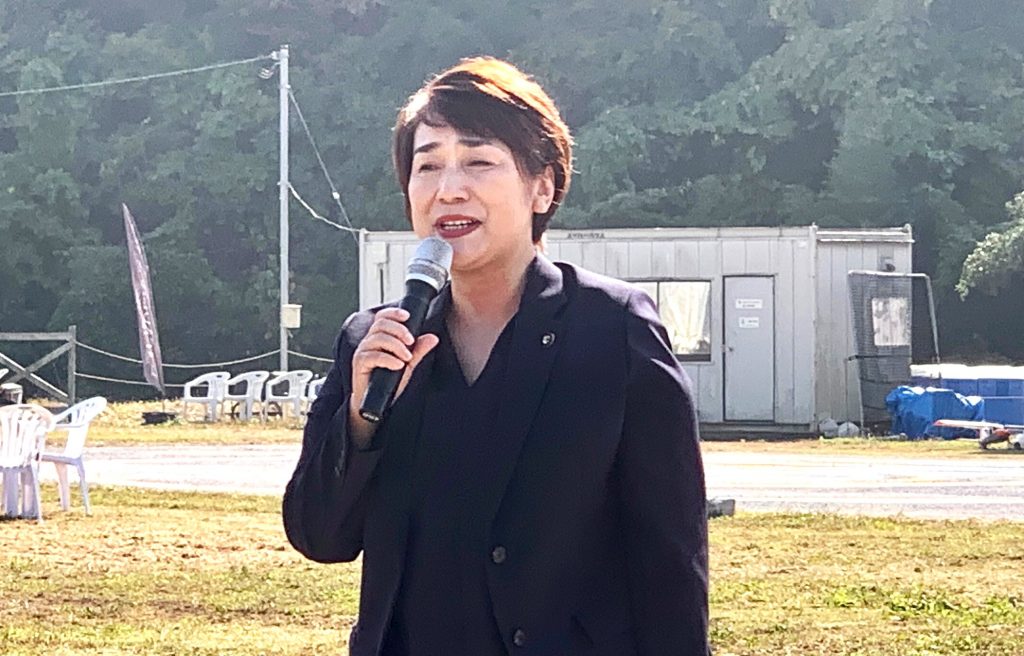

開催初日には主催者側から橋本健氏Dアカデミー株式会社の依田健一代表、京都大学東南アジア地域研究研究所連携准教授で合同会社ソラビジョン(京都市)代表の渡辺一生氏らがあいさつしたほか、来賓として会場入りした君津市の石井浩子市長が「君津市では地元で活躍する依田さん(依田健一Dアカデミー代表)の指導で、ドローンによる橋梁点検がさかんに行われるようになりました。これをきっかけでドローンをはじめる動きも活発化しています。オールジャパンUAVフェスティバルの開催でいっそう盛り上げ、ドローンの普及に貢献する君津市となると期待しています」などとあいさつした。君津市のマスコットキャラクター、きみぴょんもいろどりをそえた。

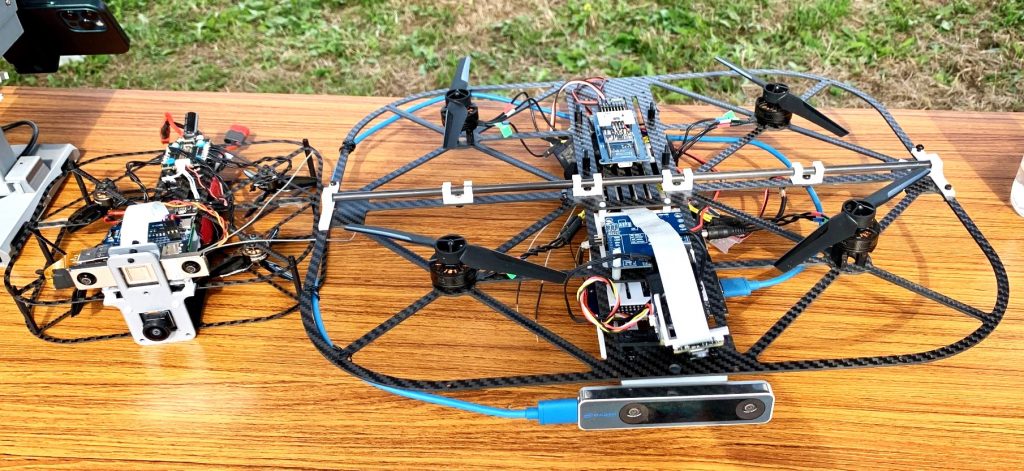

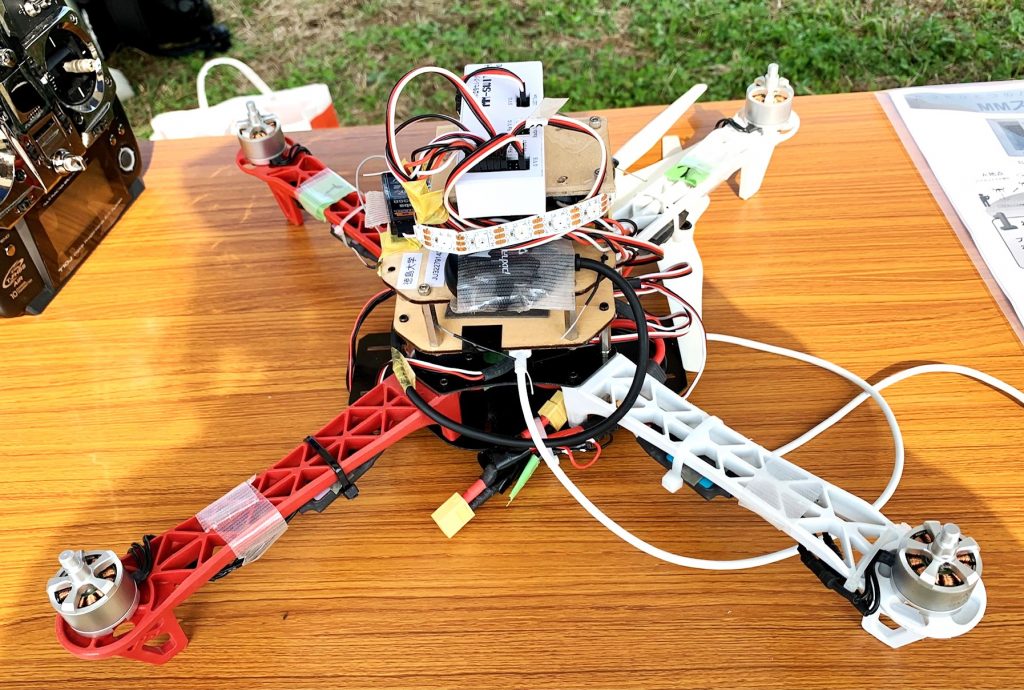

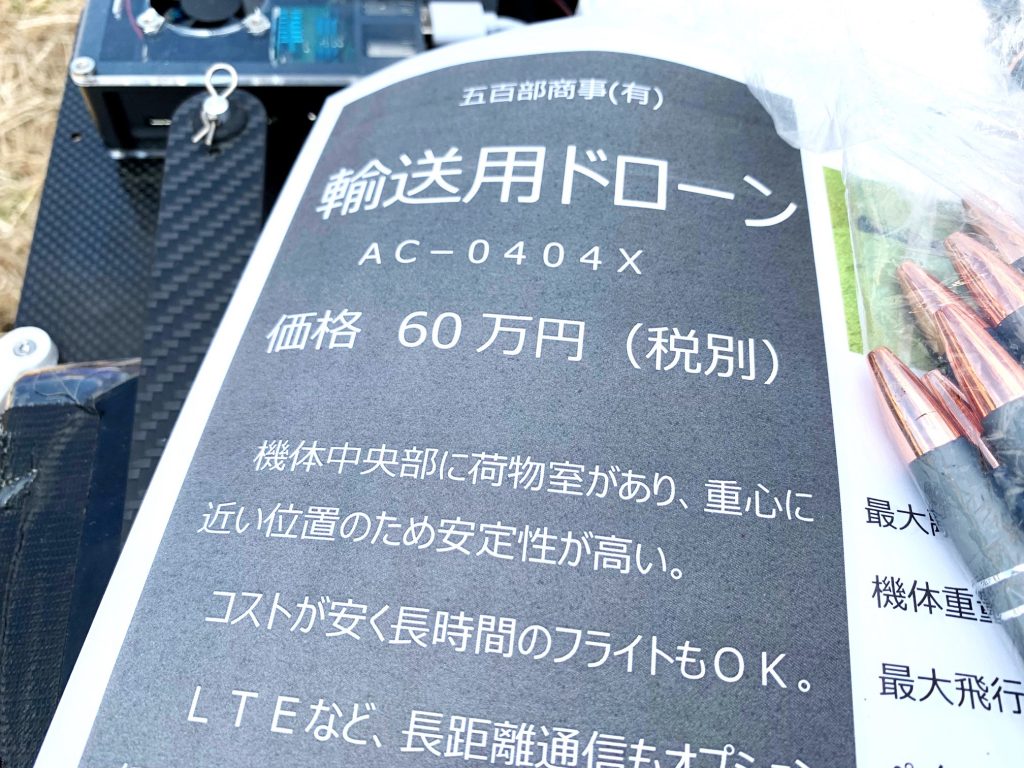

フィールドでは初日のあいさつ直後に、五百部商事有限会社が独自開発した輸送用の機体「AC-0404X」の飛行を披露。その後、Tohasen Robotics株式会社による中国HEQ UAV社のテールシッター型VTOL機「SWAN VOYAGER」の飛行、Autel Robotics社によるVTOL機「Dragonfish lite」が飛行すると、見学者は同じVTOLでありながら鼻先を空にむけるSWAN VOYAGERと、地面に腹を見せたままの姿勢で浮き上がるDragonfish liteとの違いを話題にしたり、より簡単になった操作の進化に驚きの声をあげたりしていた。

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークはSkydio2+、SkydioX2の運用デモンストレーション、株式会社システムファイブはDJIの高精度空撮LiDARシステムZENMUSE L2 の運用デモを披露。Japan Mobility Showに自律走行ストレッチャーを出展して話題となった株式会社アトラックラボは、18インチのヘキサコプター「HIYOKO−18」の飛行を公開した。株式会社イデオモータロボテックスは米Freefly Systems社の大型カメラを搭載したALTA Xを飛行させた。

「たおれん棒」「ドローンスパイダー」で知られる株式会社空撮技研、大型のYOROIシリーズが名高いサイトテック株式会社、オランダAcecore Technologies社の機体を扱っている株式会社ACE-1、株式会社ジーウイング、東京工芸大学ドローン・サイエンス研究会、株式会社D-wings、ケイプラス株式会社などが出展事業者に名を連ねた。

会場には全国から愛好家らが来場。福島県の高校生も教員に引率されて来場し、関心のある機体を展示しているブースに立ち寄ってはスタッフに声をかけていた。また一角には広島お好み焼き、スリランカカレー、小籠包、海鮮だしをきかせたから揚げ、深圳ではなく新鮮なミルクを使ったソフトクリームなどの屋台が並び、店のスタッフが晴天にのぼりをはためかせて笑顔もふりまき、味と香りで会場を盛り上げた。

HEQ UAVの「SWAN VOYAGER」。テールシッター型VTOLは鼻先を空に向けて真上に離陸する

Autel Roboticsの「Dragonfish lite」。こちらもVTOLだが地表から飛行姿勢のままで離陸。もちろん滑走しない

M350

五百部商事のAC-0404X

・・・とその機体についていた説明

は~い♪

福島県立白河実業高校の生徒たちが興味津々でブース見学

スパイスだけでなく笑顔もきいていたスリランカカレー

ドローンの愛好家は屋台の愛好家でもあるかもしれない

石井浩子君津市長

のりのりであいさつする橋本健代表とそれをあたたかく見守るきみぴょん

Dアカデミーの依田健一代表

雨男で知られる渡辺一生氏だがこの日は晴れた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。