- 2020.9.30

【Japan Drone 2020】登壇続々、Volocopter「神戸・大阪間59%時間短縮」、テラ・ラボ「固定翼ジェット機化」、鈴木理事長も

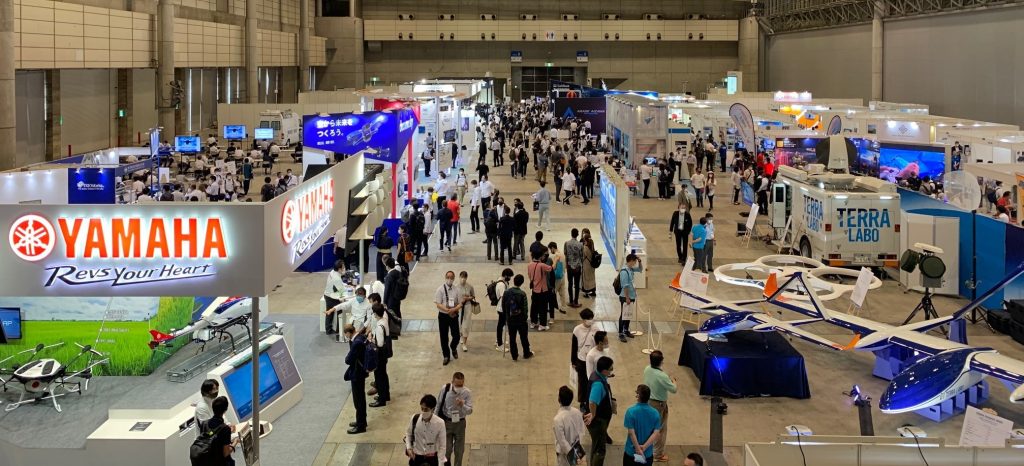

Japan Drone 2020ではドローンや関連産業で活躍する論者らから、注目すべき発言が相次いでいる。

Volocopterネストマン氏「エアタクシーの“Volocity”は都市移動に最適」

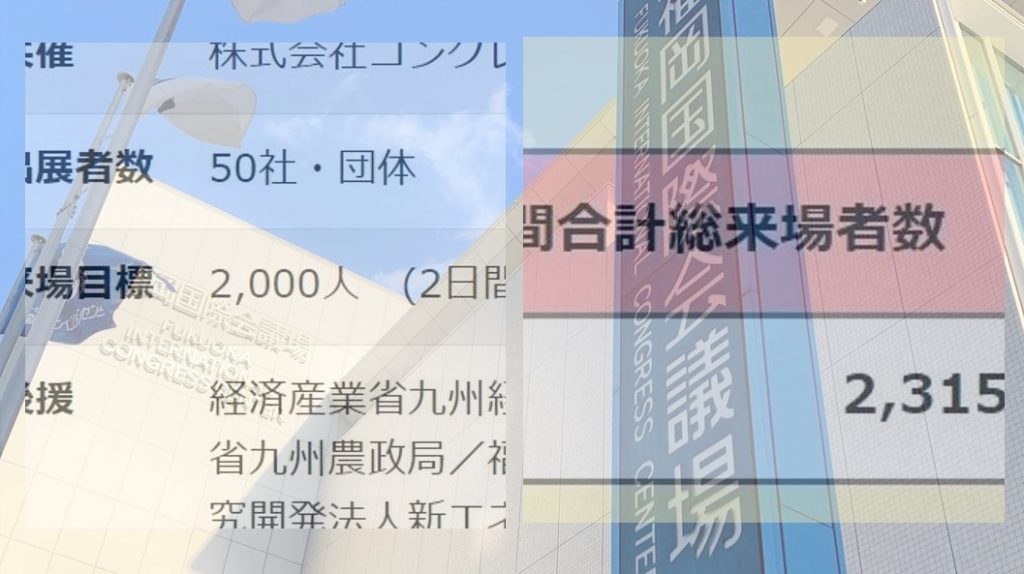

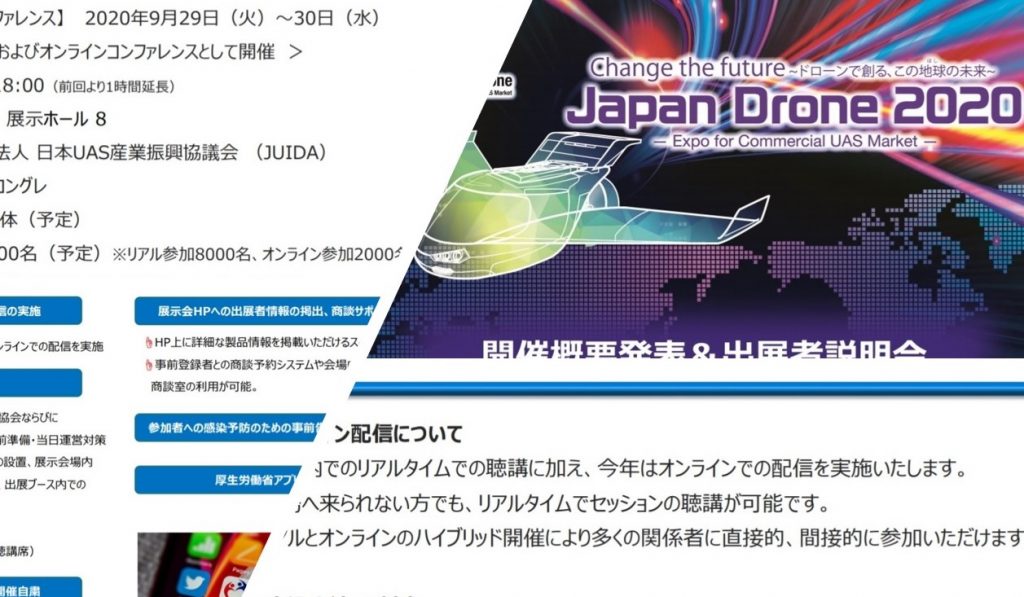

アーバンエアモビリティ開発を手掛ける独ボロコプター社(Volocoper Gmbh)のファビアン・ネストマン国際担当責任者は9月29日、千葉・海浜幕張で開催されているJapan Drone 2020で動画講演を公開し、日本で導入した場合の試算を公開した。

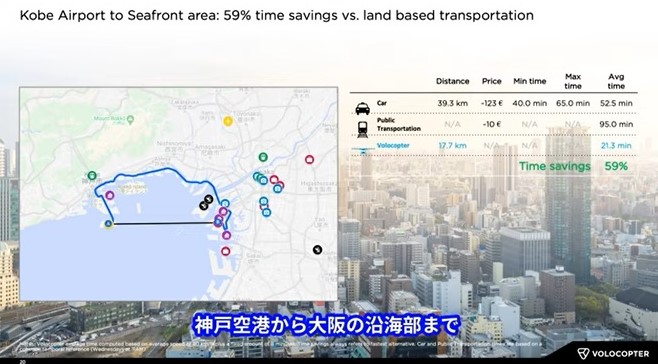

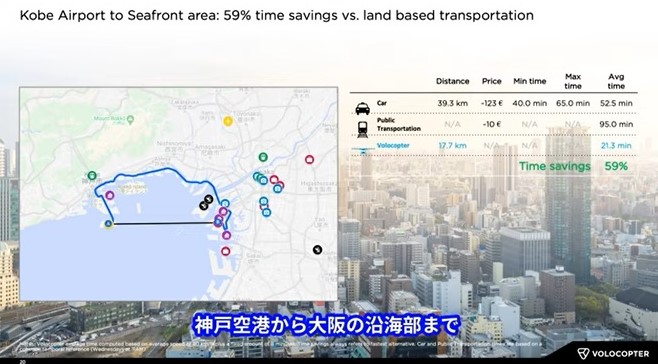

ボロコプター社はeVTOL型エアクシー、ボロシティ(VoloCity)を開発し、収益化することを前提に事業展開を進めている。ネストマン氏は、導入に適切なエリアについて、エリア内の「人口」「(人口」密度」「(人の)動き」の3点を重視していると説明。日本では東京、大阪圏に注目していると話した。

このうち、神戸空港と大阪沿岸部との間の移動にボロシティを導入した場合、現在利用可能な交通手段による平均的な移動時間より59%の短縮が可能と試算。東京では羽田・新宿間の移動で41%、田園調布・新宿間の移動で53%の短縮が可能との試算を示した。

ネストマン氏はボロシティについて、「欧州航空安全庁(EASA)の厳しい基準に基づいて開発された初の商用ライセンスを取得した機体。エアバスやボーイングなどの航空機と同程度の安全性を持ち、気にならないほど静かで、垂直離着陸をし、バッテリー交換に時間を無駄に費やすことがないほどに簡単で、都市部のための機体としての要素を兼ね備えている」とアピールした。 同社は都市部での商用飛行ビジネスを目指して2011年に設立された航空スタートアップ。垂直離着陸ができるため広大な敷地が必要となる滑走路が不要で、着陸パtッド「ボロポート(Voloports)の利用を想定している。

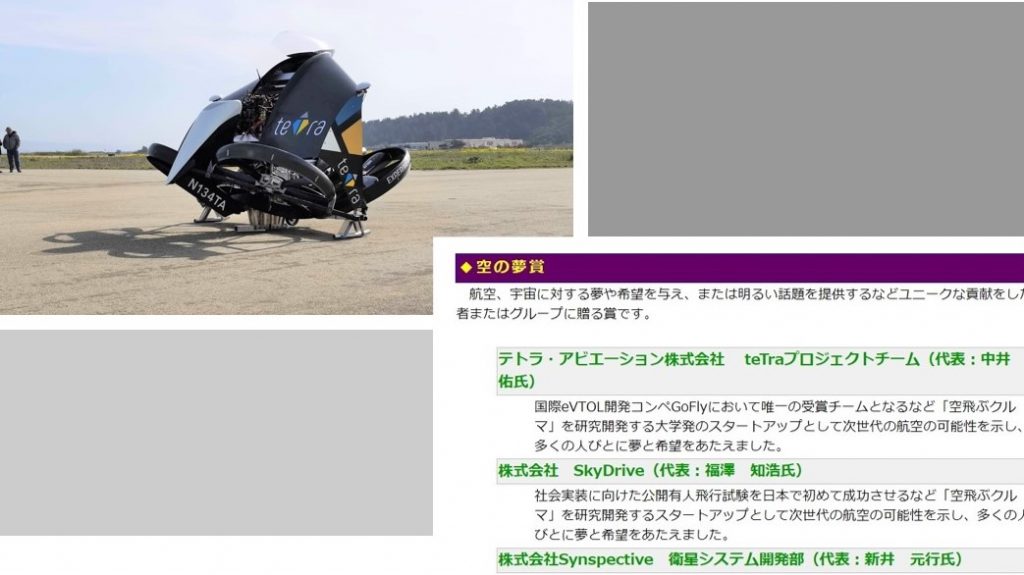

テラ・ラボ「高度2万メートルに」 田中議連会長代理も名指しで期待表明

1 翼長8メートルの固定翼機で来場者の視線を集めている株式会社テラ・ラボ(愛知県春日井市)の松浦孝英代表取締役は、パネルディスカッション「長距離無人航空機による社会実装に向けた取り組み」にパネリストとして登壇し、展示している固定翼機は、垂直離着機を開発するための途中段階であることを明らかにした。さらにジェットエンジンの搭載計画も明らかにしており、それにより現在の設計で飛行高度が現在の想定である6000メートルから2万メートルになるという。

松浦氏はこの中で、11月に地上支援システムを福島県南相馬市で着工することも明らかにした。

テラ・ラボについては30日に登壇した前復興層・田中和則ドローン議連(無人航空機普利用促進議員連盟)会長代理が福島ロボットテストフィールドの産業集積に関連し、隣接する工業団地での建設計画を引き合いに出すなど活躍の注目度の高さを示した。

鈴木理事長 「イノベーションのヒントを」

Japan Drone 2020の主催者であるJUIDAの鈴木真二理事長は、この日のウェルカムスピーしかしコロナ禍にあってもドローンは大きな影響を与えてきた。メッセージの垂れ幕を掲げて街を飛んだり、上空から市民にアナウンスをしたり、消毒液をまいたりと活躍をしてみせた。これからも使い方の可能性に満ちている。このJapan Droneでイノベーションのヒントを得てもらえれば」とあいさつした。

Volocopterのネストマン氏は「神戸空港と大阪湾岸エリアの移動は、陸路移動に比べ59%時間短縮ができる」と試算した

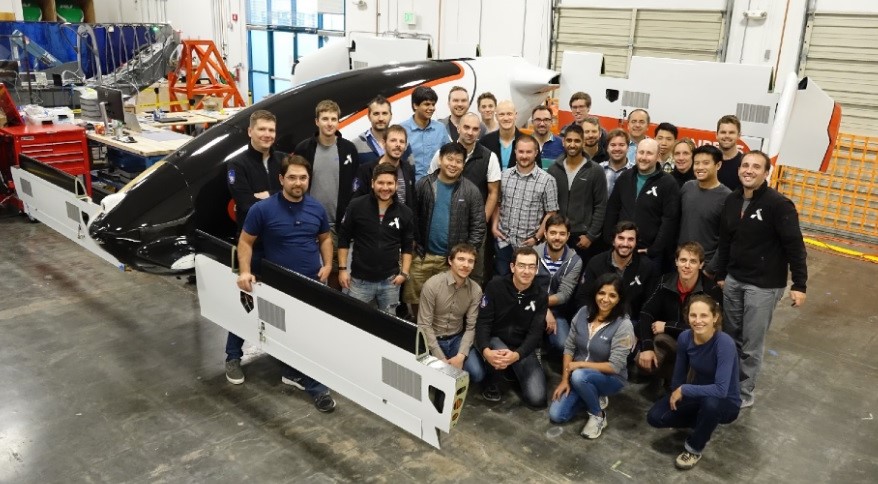

パネルディスカッションに登壇したテラ・ラボの松浦孝英代表

あいさつにたったJUIDAの鈴木真二理事長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

JR東の「ドローンDX CHAMPIONSHIP」が高輪ゲートウェイで開幕 駅そっくりコースをIBIS2が白熱レース

JR東の「ドローンDX CHAMPIONSHIP」が高輪ゲートウェイで開幕 駅そっくりコースをIBIS2が白熱レース  ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感  ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  【JapanDrone2025】過去最大285社で第10回開幕 初公開、新規発表など続々、ダンサーも登場

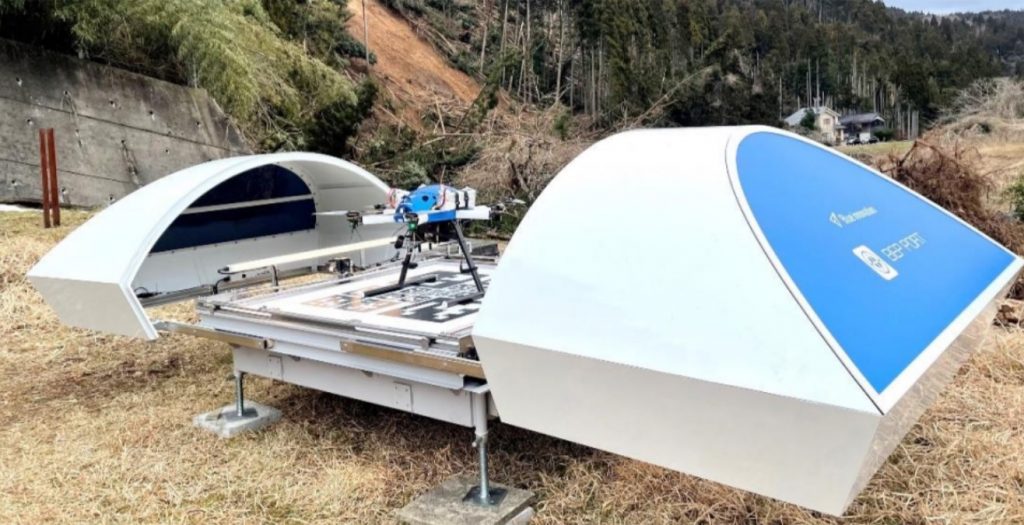

【JapanDrone2025】過去最大285社で第10回開幕 初公開、新規発表など続々、ダンサーも登場  【JapanDrone2025】ブルー、VFRなど4社の国産ポート試作機公開 「2027年の実装、量産化を」

【JapanDrone2025】ブルー、VFRなど4社の国産ポート試作機公開 「2027年の実装、量産化を」  【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人

【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人  ダイヤサービス、応急手当の協賛募集 「負傷者の手当てを知っている人を育成する講座の普及を」

ダイヤサービス、応急手当の協賛募集 「負傷者の手当てを知っている人を育成する講座の普及を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

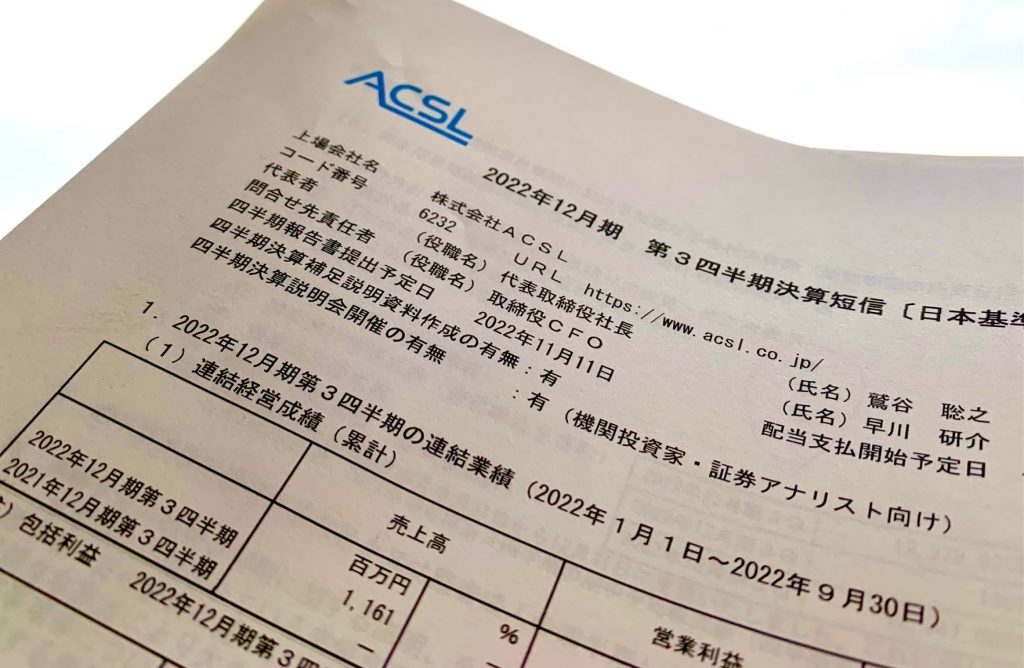

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

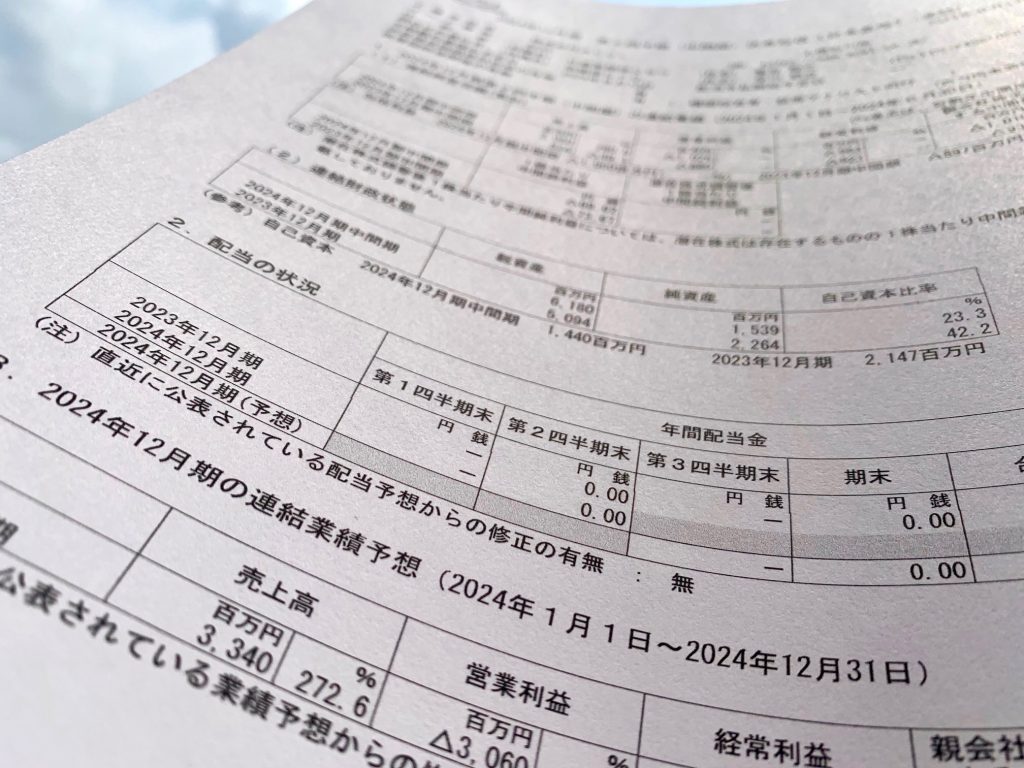

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.1

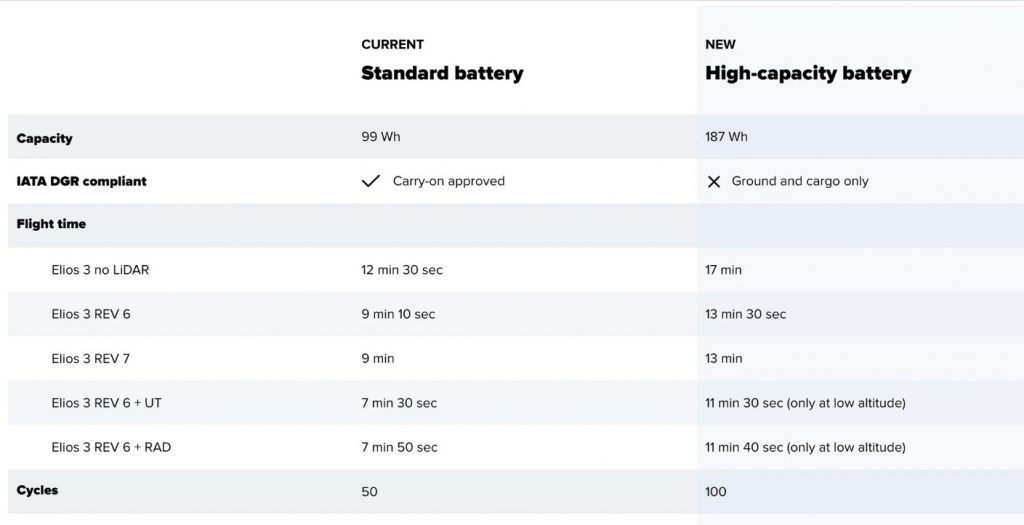

スイスのドローンメーカーフライアビリティ社(Flyability SA)は、屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」用の新しい大容量バッテリーを発表し、6月26日に販売を始めた。日本でも同社の正規販売代理店ブルーイノベーション株式会社(東京)が6月27日に発売を発表した。新しい大容量バッテリーを使うと1回の充電で、Rev 6 LiDARを搭載した場合の飛行時間が13分30秒となり、標準バッテリーの9分10秒から47%増えるという。

ブルー「点検業務の安全性と効率性が大幅に向上」

発表によると、ELIOS3用の新しい大容量バッテリーの容量は187Wh(8200mAh)と標準バッテリーの99Whから増強された。LiDAR搭載時の飛行時間を9分10秒が13分30秒に増やすことで作業効率を高める。なお、ペイロードがない場合の飛行時間は17分(標準バッテリーでは12分50秒)、UTペイロードを搭載した場合は11分30秒(標準バッテリーでは7分30秒)だ。また推奨充電サイクル(推奨充電回数)も標準バッテリー(50回)の2倍の100回になる。充電時間は大容量バッテリー専用の充電器を使えば、標準バッテリーと同じ1時15分だ。

一方、使用可能な周囲の気温は従来の45度から35度にかわるので注意が必要だ。

利用にあたって利用者はユーザーマニュアルを理解することとファームウェアのアップデートが義務付けられる。

ELIOS3は、コンピュータービジョン、LiDARテクノロジー、NVIDIAのグラフィックエンジンを独自に組み合わせた「Flyaware」と呼ぶSLAMエンジンを搭載する屋内点検ドローンで、屋内を飛行中に自己位置を高い制度で推定し、リアルタイムで3Dマップを作成したうえパイロットの手元のタブレットにもリアルタイムに表示するなど屋内点検に求められる機能を集めている。GeoSLAMsソフトウェアパッケージとの統合で三次元データ化も可能だ。Flyabilityが英Cygnus Instruments(シグナス・インスツルメンツ社)との提携で開発され、2024年5月に導入された「UT 検査ペイロード」を使えば、立ち入り不可能な空間内の高い場所や狭小空間で、超音波による壁面の厚さ測定も可能だ。

フライアビリティ社は大容量バッテリーを、フライト最適化への取り組みを強化する技術と位置付けている。今年(2025年)4月に搭載したスマートRTH(Smart Return-to-Home)から始まっていて、最短の安全なルートで出発点に戻る機能や、バッテリー交換後にElios 3が自律的にスマートRTH発動地点に正確に戻りミッションを再開、継続するという。フライアビリティは「これにより飛行時間が短縮され、運用効率が向上し、パイロットはバッテリーや飛行時間の管理ではなく、最も重要なデータ収集に集中することができる」と発表している。

ブルーイノベーションも「これにより、パイロットはより余裕をもった飛行計画を立てることができ、点検業務の安全性と効率性が大幅に向上します。さらに、充電可能回数が従来の2倍に増加したことで、バッテリーの交換頻度と運用コストの削減にも貢献します」とコメントしている。

ブルーイノベーションの発表はこちら

フライアビリティ社の説明はこちら

左が大容量バッテリー、右は標準バッテリー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.6.30

千葉・幕張メッセで6月18~21日に開催された建設、測量技術の展示会「第8回国際 建設・測量展」(CSPI-EXPO2026)の主催団体、「国際建設・測量展実行委員会」は、期間中の来場者が合計で5万7362人だったと発表した。前回実績を21.3%上回った。

DJI、AMUSE ONESELFなどJapanDrone不参加組も

来場者は全体で前回実績(4万7294人)より1万以上増えた。来場者の内訳は業界来場者が45700人で全体の79.7%を占めた。「VIP」が4781人、報道関係者が45人、来賓が50人、一般来場者は6786人だった。主催者はこの数字は確認作業後、修正の可能性があると伝えている。

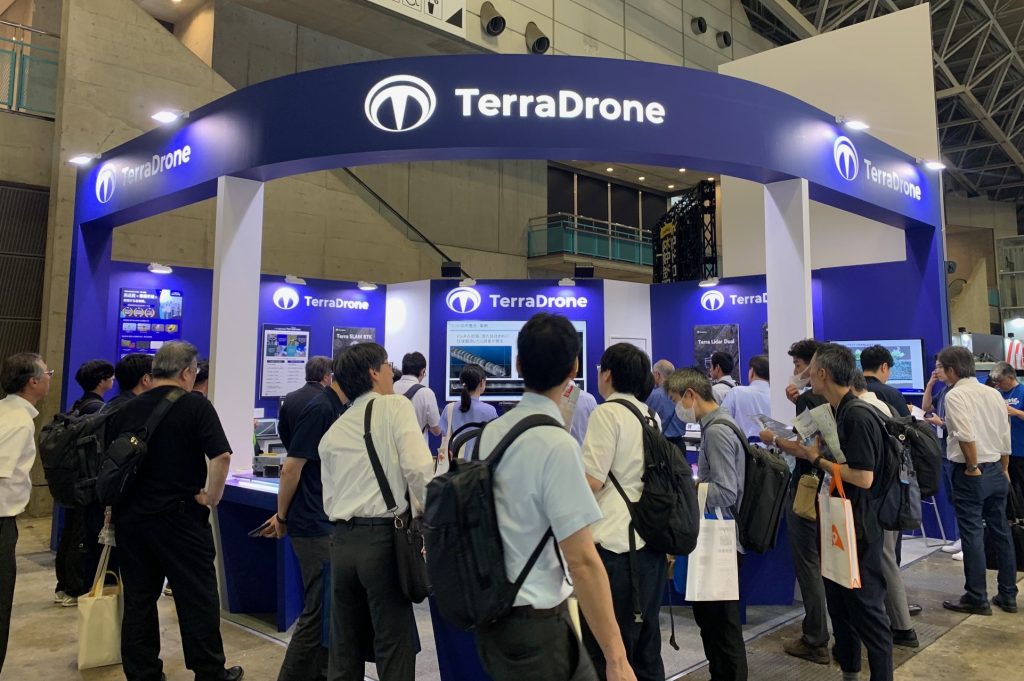

ドローン事業者の出展者も多く、今回もDJI JAPAN、AMUSE ONESELF(アミューズワンセルフ)、スペースワン、エアロセンス、テラドローン、ジュンテクノサービス、CHCNAV、セキド、システムファイブ、ブルーイノベーションなどがブースを構えた。

DJI JAPAN、AMUSE ONESELFなどのように、ドローンの展示会にブースを構えていない顔ぶれや、スペースワンなどのようにJapan Droneの出展と異なる展示構成が見どころとなった。

DJI JAPANは産業用ブランド「DJI ENTERPRISE」を前面に押し出して、「MATRICE 400」や「DJI Dockシリーズなどを展示した。CSPIの公式ページでは「Matrice 350 RTK」の展示を予告していたが、新型機が発表されたことから「MATRICE 400」が展示の中心になった。映像伝送システムが一新され制御感覚が格段に向上し効率性が向上したバッテリーシステム、包括性が高まった安全機能、パワフルな積載性能などが話題を集めブースでも多くの来場者が足を止めていた。

DJI Dockシリーズでも最新機、DJI Dock 3が展示の中心で、DJI Matrice 4D、またはMatrice 4TDの高性能ドローンを搭載し24時間365日のリモート操作を可能になったことで話題を集めた。このほかフレームベースのLiDAR、独自開発の高精度IMUシステムを備えるZenmuse L2は、フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載するZenmuse P1は、広角カメラ、ズームカメラ、赤外線サーマルカメラ 、レーザー距離計、NIR補助ライトの5つの主要モジュールを搭載するZenmuse H30シリーズも展示された。

ブースでは連日、講演も開催。DJI Dockの活用法のほか、このところドローン事業者の間で話題の機体認証などが取り上げられ、多くの来場者が足を止めていた。DJI JAPAN標準化政策ディレクターの浦野靖弘さんは「ソリューションを求める来場者に関心をもっていただけた」と話していた。

スペースワンは6月上旬のJapanDroneで話題になった大きなLEDディスプレイをCSPIににも投入し、入口に近い場所で来場者の目を引いた。カナダのDeep Trekker社が開発した管路点検用ロボットパイプクローラー「PIPE TREKKER(パイプトレッカー)」シリーズ「A-150」と「A-200」を目立つように配置したことがJapanDroneとの大きな違いで、開場早々、このクローラーの説明を求めた来場者がブースに立ち寄っていた。A-150は管径150~600mm、A-200は管径200~900mmに対応する。それぞれHDカメラやパン・チルト・ズーム機能を搭載しているほか、水深50mの耐水圧構造を備えていることが特徴だ。このほかJapanDroneでも話題だった中国CHASING社の最新水中ドローン「CHASING X」がブース正面に展示されて来場者んぼ足を止めていた。8基の大型スラスターを搭載し、どの方向へも移動できる。高精細4Kカメラと12,000ルーメンの高輝度LED照明で鮮明で安定した映像の取得に寄与する。

ブルーイノベーションはコンパクトなブースの中にフライトエリアも設けて屋内空間の点検・測量ドローン「ELIOS 3」と、点検用ペイロード「UT 検査ペイロード」を展示した。AMUSE ONESELFは入口に近い一角に広々としたブーススペースを確保。陸域と浅水域で使えるグリーンレーザースキャナシステム「TDOT 7 GREEN」や、ドローン搭載用レーザースキャンシステム「TDOT」と秒間最大2,400,000パルス、400ラインのリーグル社製「VUX120」を融合したハイエンドレーザースキャナシステム「TDOT 7 NIR-S」、汎用型レーザースキャナシステム「TDOT 7 NIR」のほか、国産エクステンダーで搭載なしの場合に4時間と長時間飛行を可能としたハイブリッドドローン「GLOW.H」などを展示し、多くの来場者が訪れていた。

ジオサーフは高精度な位置情報ソリューションを開発する中国ComNav Technology社のJupiter Laser Visual RTKを中心に展示。Jupiter Laser Visual RTKは最先端のGNSS、IMU、レーザー、デュアルカメラ技術を統合したハイエンドGNSS受信機で、従来到達が困難だった場所や、信号が遮断された場所、危険な場所で没入感ある測量や杭打ち作業が可能になる。

CSPI-EXPOは、前回まで「建設・測量生産性向上展」だったが、今回から「国際 建設・測量展」に名称を変更し、開催目的を建設・測量業界の発展貢献をさらに明確化していた。

スペースワンのブースにはCHASING Xがブースの正面に置かれた

スペースワン代表取締役の小林康宏さんがブースに置かれた水槽の中に展示している水中ドローンを操作。背景のパネルでパイプクローラー「PIPE TREKKER」が目立つように展示されていることが分かる

DJI JAPANのブースで来場者に対応していた同社標準化政策ディレクターの浦野靖弘さん

ひっきりなしに来場者が訪れていたAMUSE ONESELFのブースと冨井天夢さん

ブルーイノベーションのブース

ロボティックスジャパンのブースで来場者対応をする佐々木弘之代表取締役

ジオサーフのブース

エアロセンスのブース

テラドローンのブース

CHCNAVのブース

CSPI会場には多くの来場者がつめかけ、午前10時の開場にあわせ長い行列がホール内に吸い込まれていった

ACE-1のブース AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

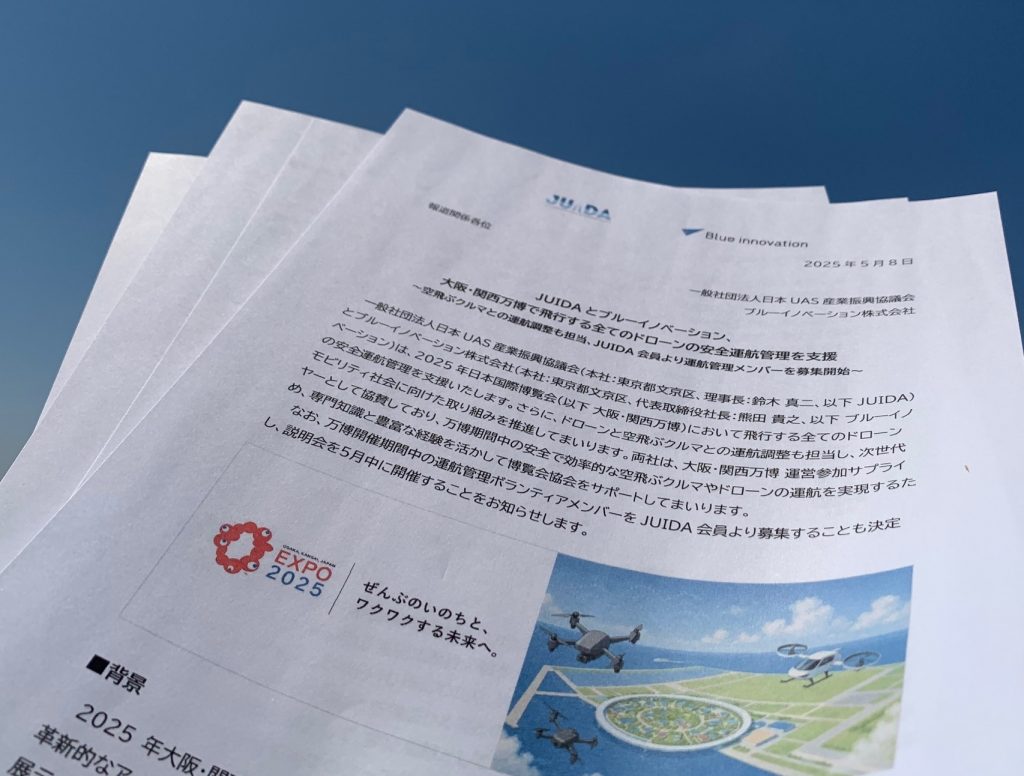

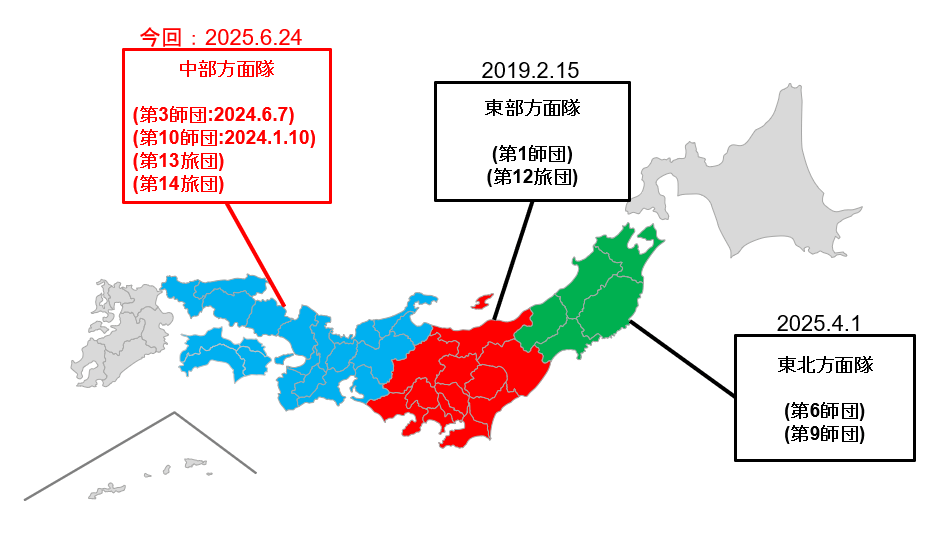

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は2025年6月24日、陸上自衛隊中部方面隊と災害時応援協定を締結したと発表した。応援エリアをさらに拡大した。

中国地方、四国地方も対象に

JUIDAは中部方面隊の第3師団、第10師団と個別に協定を結んでいた。今回中国地方を管轄する第13旅団、四国地方を管轄する第14旅団も含むことになった。すでに東部方面隊、東北方面隊と提携を結んでいて、応援エリアの拡大を進めている。JUIDAの公式サイトの中で紹介している。

https://uas-japan.org/information/36636/

JUIDAの陸自協定エリア

車両へのドローン積載訓練の参考写真 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。