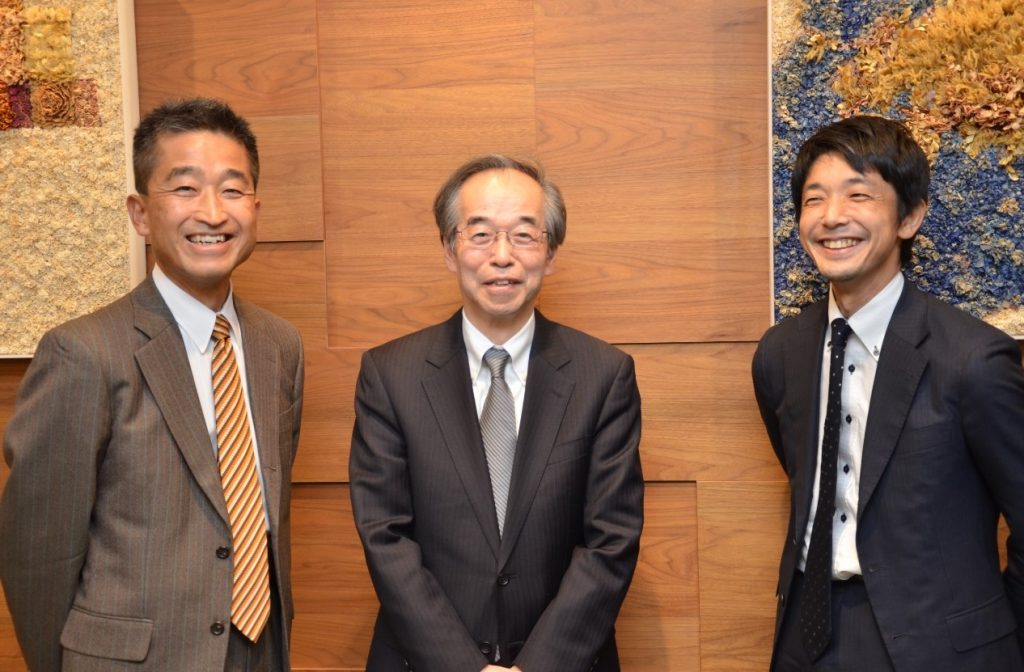

慶應義塾大学は日本でドローンの黎明期が始まった初期のころからその価値に注目し、必要性を唱え、研究し、発信し、社会実装を目指している日本を代表するドローン研究体のひとつです。特にSFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム(代表:古谷知之教授)は2019年も多くの実績をあげ、2020年もさらなる飛躍が期待されています。神奈川県で開催された会合の合間に、南政樹副代表に話を聞いた。

神石高原で地元が防災の担い手となる“地産地防”が始動

――2020年の始動にあたり、土台となる2019年を総括するとどうなりますか?

南氏 コンソーシアムとしては年末の静岡県御殿場市との連携を含め地域との連携協定を新しく結ばせて頂いたり、原田久美子研究員を中心に、未来の学びを展開したりと、社会応用、人材育成、研究それぞれで活動を展開してきました。人材育成では連携協定を結んでいる広島県神石高原町で、地域が中心的に防災の担い手となる「地産地防」プロジェクトを進めています。ドローンを防災に役立てる取り組みです。防災科研(国立研究開発法人防災科学技術研究所)の内山庄一郎氏がアドバイザーを務めていて、着々と態勢が整えられています。この取り組みには、ドローン・ジャパン株式会社、株式会社アイ・ロボティクス、楽天株式会社、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社などドローンの活動に積極的な企業が多く協力してくれていて、地域防災に心強い担い手が育ちつつあります。

――神石高原町では高校生も大きな役割を果たしていると聞きました南氏 地産地防の取り組みという意味では、担い手の中心は地元の40歳以上の方が中心で、彼らに嘱託という形で役割を担って頂いています。ただ、担い手の方だけでなく、地元の広島県立油木高校の高校生も、同じトレーニングを積んでいます。彼らは地域の担い手と同じように、株式会社自律制御システム研究所(ACSL)の開発した物流用の機体をフライトさせる技術を身につけ、実際にさまざまな場所で飛ばしています。ACSLの機体と飛ばす高校生は、彼らが初めてだと思います。飛ばすだけでなく、次に何をするか、どう使うか、を次々と考えています。

――どう活用するか、など考えることについては、慶応義塾大学SFCキャンパスで展開している単位にカウントされないゼミ、などと言われた自主活動「ドロゼミ」でも展開していますね南氏 ドロゼミで先回りして取り組んでいたことを、油木高校に持ち込んでみた、ということもしました。ドロゼミの中では、ドローンを作る活動にも取り組んでいて、どうやらその空気も持ち込んでいたようで、油木高校の生徒の中にも、ドローンを作ることに興味がある、という生徒が出てきました。

田村市では高校生のトレーニングにSTMを準備 地元コンソへの伝達役も期待

――頼もしいですね。人材育成といえば、福島県田村市との連携協定でも地域での人材育成に力を入れてこられました

南氏 田村市とは2016年12月に包括連携協定を結び、さまざまな取り組みを展開しているのですが、人材育成としては地元の福島県立船引高校でドローン特別講座を土台に、地域住民や小学生など他の年齢層、住民層にも展開しています。船引高校の特別講座では、参加する生徒の活動が、今では高校の部活動として定着しました。今は米国の標準化機関であるNISTが提唱する操縦者技能評価法のSTM for SUASをトレーニングに組み込む準備を進めています。船引高校の生徒たちには、地元のドローン活動隊「ドローンコンソーシアムたむら」の会員にもその技術やスキルを伝える役割を担ってもらいたいと考えています。STMを取り入れようと思ったのは、客観的に評価できるうえ、かつグローバルに測定できるからです。

――育成する人材の対象が高校生から、広がっていますね

南氏 先日、田村市の小学校に、先生向けのトレーニングに伺いました。「プログラミング教育」の一環としてドローンを使いました。プログラミングそのものではなく、その思考法を教える、ということが大事なのですよ、という話であったり、そのための具体例として、株式会社ORSOが開発した、動物の動きをドローンで再現するカリキュラムを示して興味をお持ちいただいたり、ということをしてきました。ドローンを動物の動きを再現するように飛ばしてみるカリキュラムをしていたときに、ペンギンやりたい、という声があがって、そこから、「どういう動きをしたらペンギンに見えるか」を考えてみたり、「ペンギンの動きは“ちょこちょこ”だけじゃなくて、腹ばいになって“スー”っとすべって海に飛び込むみたいな動きがある」などと思いついてみたり、といったことがありました。「スー」で海に飛びこむのなら、フリップで表現できそう、などと考えもあがって、「そういう考え方が重要です。課題設定、それに対するアプローチを、順序だてて考えることですから」などという話をしました。なによりも印象的だったのは、校長先生がすごくがんばって取り組んでおられたこと。

――校長先生、率先垂範ですね。現場の先生方の反響はいかがでしたか?

南氏 プログラミング教育に対する苦手意識が多いという話はよく耳にしますが、今回は、手ごたえを感じていただけたと思っています。現場でも「ヒントがありました」とおっしゃって頂きました。プログラミング教育といえば、タブレットの画面の中でキャクターが動かすことを思い浮かべるのですが、それもありますが、手で触れるモノが目の前でプログラミングした結果として動くほうが現実的だしわかりやすいはずです。当日の様子を視察しておられた地元の市や県の教育委員会も、ドローンが有効であることが印象に残ったと思っていますし、算数や国語など他の教科の中で、ここで使える、といったことに思い当たるところもあったようです。

――ご自身の大学では「ドロゼミ」を運営されています

南氏 新年から運用を変えるかもしれません。いろんなバックグラウンドの人が増えてきて、空撮、災害対応、機体開発など希望する方向が何パターンか出てきたので。たとえば、ドローンを飛ばすことに時間をかける人、研究室でドローンづくりや調整に時間をかけるひと、などと活動を分けていくことになると思います。2019年9月には田村市でフィールドワークをしたのですが、これは2020年も変わらずに続けたいな、と思っています。

基礎技術との組み合わせが実証から実装へ 「使う人」を広めることの重要性

――ドローン産業を概観すると2019年はどんな年でしたか

南氏 産業として、分野によっては飽和が目前まで来たのだろうと感じます。たとえば基礎的な飛ばし方に限ったスクールは、ある意味一定の成長は見たのではないかという気がします。一方で、点検など個別の領域では、既存技術との組み合わせで生まれたソリューションが、実証フェーズを終えて、ビジネスになりはじめた、というのが2019年だったと思います。農業でも許可・承認の仕組みがかわり、各都道府県の主体性が問われる局面が増えると思います。

――都道府県ごとの熱意や知識などで地域差が生まれそうですね

南氏 その意味ではそれぞれの都道府県で集中と選択が問われることになりそうです。福島のような農業県はありとあらゆるものにチャンスがあると思います。葉タバコ、ホップ、イチゴ、トマト、伝統的なものから新規参入のものまで。そういうところでは、何かに集中する、ということよりもマーケットにまかせて、JAなど地元が必要に応じて後押しをする形で広がると思います。一方で、空中散布を制限している都道府県もあって、そういうところはテクノロジーの導入が遅れぎみです。そういう自治体では、社会で広げるよりも、「まだ実証したい」という段階です。いろいろなしがらみがあって前に進めない、という地域では、まずエビデンスをとることに集中してしまう。自治体のご事情もあるので、そこは尊重しながら、技術的な検証をして、次に進める段階を踏んでいかないといけないでしょう。

――南さんは、本来集中すべきところは実証ではない、とお考えですね

南氏 集中すべきところは、「使う人」を広めるところだと思います。ソリューションがあり、それをいいと思っている人がいるのなら、あとはマーケット判断でいい。使えない人は使わなくていいし、使いたいと思えばつかえばいい。自分がやらずに委託してもいいわけです。自治体としては、使うための条件を整備して、それを管理する責任者を整えればいいと思います。条件を整えて使えるようにすることは、規制緩和の一環であると考えます。

2020年のテーマのひとつは高高度 海洋プラスチック探査もリモセンも…

――さて、2020年のテーマは

南氏 高高度です。地上12、13キロから、20キロあたりまでの、高い高度のドローン運用。ここであれば気象現象が起こらず、太陽光を得やすいので太陽光発電がかなり使えます。そこを、小型無人機ではなく、大型無人機で高いところからの視点を得たいと思っています。

すでにソフトバンク株式会社の子会社、HAPSモバイル株式会社が、両翼80メートルのソーラーパネルを搭載した成層圏通信プラットフォーム向け無人航空機「HAWK30」を2度、飛行させています。ものすごく大きな機体が、ふわ、っと8時間かけて20キロまで上昇して、6キロの円を描きながらそこに滞留する。地面にむかっていろいろなサービスをすることができる。携帯電話の通信サービスはもちろんですけれど、ぼくは海の調査を24時間、365日、モニターできるようにしたい。海洋プラスチックの実態を解き明かしたいし、科学者のデータとして使える知見もある。高高度からのリモートセンシングにもチャレンジしたい。空の使い方をかえたいと言ってきたわけですが、仲間も増えてきて、2020年のテーマにしようと思っています。――テーマは高高度、でよろしいですか

南氏 言い忘れるところでした。もうひとつ野望があります。それは、ドローンやエアモビリティを前提とした道路や建物などの建築物、土木構造物、それらをトータルに考えた町や都市、それぞれの在り方を研究対象としていきたいということです。

――2020年も盛りだくさんになりそうですね。ありがとうございました。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。