ドローンを学ぶ授業が東京都港区の中学校で行われ、2コマ(100分)の授業中、教室にはずっと笑顔があふれ歓声が上がっていた。授業は教室で始まりドローンの基礎が紹介された後、体育館に移り生徒たちがトイドローンを飛ばした。講師として登壇したドローンパイロット、えりんぬは終始楽しそうにレクチャーをしながら生徒たちと交流を深めた。今後、ドローンを組み立てる授業も予定されている。

Minato School「キャリア科」授業の一環 えりんぬ「どんな仕事があるか想像してもらえれば」

授業は東京都港区が今年度開設した港区立御成門中学校「Minato School」(学びの多様化学校)で、社会や生き方を学ぶ「キャリア科」の一環として行われた。「キャリア科」は地元企業と連携した授業で、「Minato School」の重要なカリキュラムだ。

講師には、ドローンレースやミュージックビデオ撮影などで実績を持つドローンパイロット、えりんぬが登壇したほか、港区にオフィスを構えるドローン事業者、株式会社セキドが今年発売された新型機、DJI Mavic 4 Pro、DJI Inspire 3などの最先端の機体や機材を持ちこみ、操縦の助言も含めてえりんぬをサポートした。

教室の授業では、本題に入る前からドローンへの興味で活気づいていた。えりんぬが登壇すると生徒たちから「かわいい♪」「ずっとこの先生に教わりたい♪」の声が上がった。

えりんぬはまず、自分自身の大学時代を振り返り、ドローンとの出合いや、大学を一時離れてドローンを極めたこと、現在取り組んでいることなどを具体例をまじえて紹介した。事例を紹介したさいに生徒たちにも見覚え、聞き覚えのある事例が出ると、「へえ」「すごーい」など歓声があがる場面もあった。

続いてえりんぬがドローンの種類やそれらの機体が使われている現場、ドローンの構造や飛ぶ仕組み、パーツなどを説明すると、生徒たちは興味津々で身を乗り出した。

ひと通りの説明を終えると、体育館に移動して、トイドローンの操縦体験に入った。生徒たちが3班に分かれ、電源の入れ方、バインドの作法、スティックの使い方などの説明を受けると、生徒たちはさっそくドローン操作に取り組んだ。機体が浮き上がると「おお!」と歓声があがり、生徒たちは笑顔に真剣な眼差しを乗せた表情で操縦に没頭。見守る教職員や関係者の足の下をくぐらせてみたり、フラフープの輪の中を通してみたりと、えりんぬから出される課題に挑戦し、その試行錯誤を楽しんだ。

体験の後半には、被写体を追尾する機能のついたドローンを使って、ドローンが追尾対象にした生徒が誰かを当てるミニゲームで盛り上がった。スタートの掛け声で生徒が体育館の中を走り回ると、ドローンが追尾する生徒を追いかけはじめる。すると生徒たちは「え~、自分かな」「いやいや、自分じゃなさろう」「あ、〇〇だ」とロックオン対象生徒を推測する声があがった。その後、えりんぬが正解を発表すると歓声があがった。最後にDJI Inspire 3を使って体育館内で参加者全員の記念撮影を行った。

授業を終えたえりんぬは、「ドローンで撮影する方法やドローンのおもしろいところ、いろいろな仕事があることなどをできるだけわかりやすく伝えられるように話をさせて頂きました。生徒のみなさんも親しく接してくれましたし、話もよく聞いてくれました。この授業をきっかけに、ドローンでできる仕事は他にどんなものがあるのか、などと想像したり考えたりしてもらえるとうれしいです」と話した。

キャリア科のカリキュラムの運営を担う株式会社まちづくりホールディングス(東京)代表取締役の鏑木達哉さんは「体験型の授業を取り入れていて、授業にはわれわれが開発した『有機的思考』と呼ぶメソッドを活かしています。このメソッドは、事象を点と点でつなぎ、全体像を導き出し全体を俯瞰しながら自分で意思決定していく、という3つが柱で構成されています。今回のドローン操縦体験では、生徒が自分でドローン操縦することを通して自分が将来ドローン関連の仕事をするとしたらどういうことをしたいのか。あるいはできるのか。そういったことを考えることに力点を置きました。えりんぬやセキド社のご協力により、リアルなドローン操縦体験を通して思考力を養ういい授業になったと思います」と話す。

ドローンの第2回授業も近く行われる予定で、生徒たちはドローンの組み立てに挑戦する。えりんぬは航空力学、電気回路、航空制御プログラム、機体構造などさまざまな体験を盛り込む予定だ。

専門家の丁寧な手ほどきで生徒が楽しそうに操縦

「飛んだ、飛んだ」見ている職員やスタッフからも声があがる

指導するえりんぬ(中央)も楽しそう

教室で自己紹介をするえりんぬ。生徒から「かわいい~」の声があがった TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.6.28

映像制作の株式会社Surfrider(東京)が千葉県市原市に、ドローンやラジコン飛行機などの飛行場「市原ドローンフィールド (Ichihara Drone Field、I.D.F)を開設した。6月26日にはオープニングイベントが行われ、腕利きのパイロットによるデモフライトなどが行われた。都心近接の立地と、約20万㎡の広大な敷地を、新型機の開発やフライト技術のトレーニングなどに生かす。ドローンレーシングチームRABBITS-FPV代表のえりんぬ(中川絵梨さん)がアドバイザーとして運営に携わり、土日を中心に利用者を受け入れる。

デモフライトのスゴ技に喝采 運営のアドバイザーにはレーサーえりんぬ

「市原ドローンフィールド」は、JR内房線・小湊鉄道五井駅から東に約10キロの中山間地に広がる丘陵地で、電柱などの構造物がない。都心からは1時間FPVレースSurfriderがテレビや映画などの撮影に使っていて、都心から1時間圏内とアクセスがよく、まとまった広さが確保できるため、合戦シーンなど大掛かりな撮影に重宝している。

この場所をドローンの開発や試験飛行に生かしてもらうため、ドローンフィールドとして活用することにした。FPVレース用のエリア、有視界飛行エリアが設けられ、原則として予約して利用できる。レース用ゲート、障害物なども設置してあり、このエリアだけで3万平方メートルほどを確保した。機体性能を発揮したフルスピードでの直線飛行も、急降下、急上昇も可能だ。今後、地域の人材育成などへの活用も検討する。

6月26日のオープニングイベントでは、開設を聞きつけた愛好家や事業者が、ラジコン飛行機を持ち寄り、使い心地を試した。腕利きのパイロットによるデモンストレーションも行われ、スゴ技の連続に来場者から拍手があがった。

会場では、FPVドローン展示販売店GSRTA(ジーエス アールティーエー、千葉県船橋市:https://www.gs-rta.com/)もテントを広げ、さまざまな機体を展示して来場者が足を止め見入っていた。同店はドローンのショップとしては珍しい実店舗として関係者の間で知られ、初心者から愛好者まで多くの利用者が頼る。この日も「市原で飛ばして壊した場合には帰りに立ち寄ってほしい」などとアピールした。

またあげパンの名店「Café&Bar」(埼玉県日高市)がキッチンカーを出し、名物のあんバターあげパンをその場で揚げて提供するなどして彩りを添えた。

Surfriderの松家健代表は「機体開発の方々から、首都圏近郊で広い土地を確保したいという声をよく耳にしていました。都心から1時間でこられるので、そんな方々のお役にたてればと思っています。確認したい飛行性能に応じて、構造物をつくる相談も受けられるので、そんな声も効かせてほしいと思っています」と話している。

アドバイザーのえりんぬは「手探りで運営をすることになりますが、利用者の声に耳を傾けて改善を重ねていきたいです」と利用者に使いやすいフィールドを目指す考えを表明した。

■市原ドローンフィールドの公式サイト(今後予約情報を更新)

■問い合わせ先は松家(マツカ)さんまで

:info@surfrider.biz

迫力のデモフライトが披露された

思い思いにフライトが可能

デモフライトがはじまると参加者の視線を集めた

さまざまな期待が持ち込まれた

ドローン店舗も協力

さまざまな機体が展示された

来場してテントを設営し飛ばし心地を確認

機体性能を試したい機体が続々と到着

もちろんFPVも

フィールドの運営アドバイザーとなった「RABBITS-FPV」のえりんぬがオープニングのあいさつ

埼玉・日高のあげパンキッチンカーが揚げたてのあげパンを販売

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

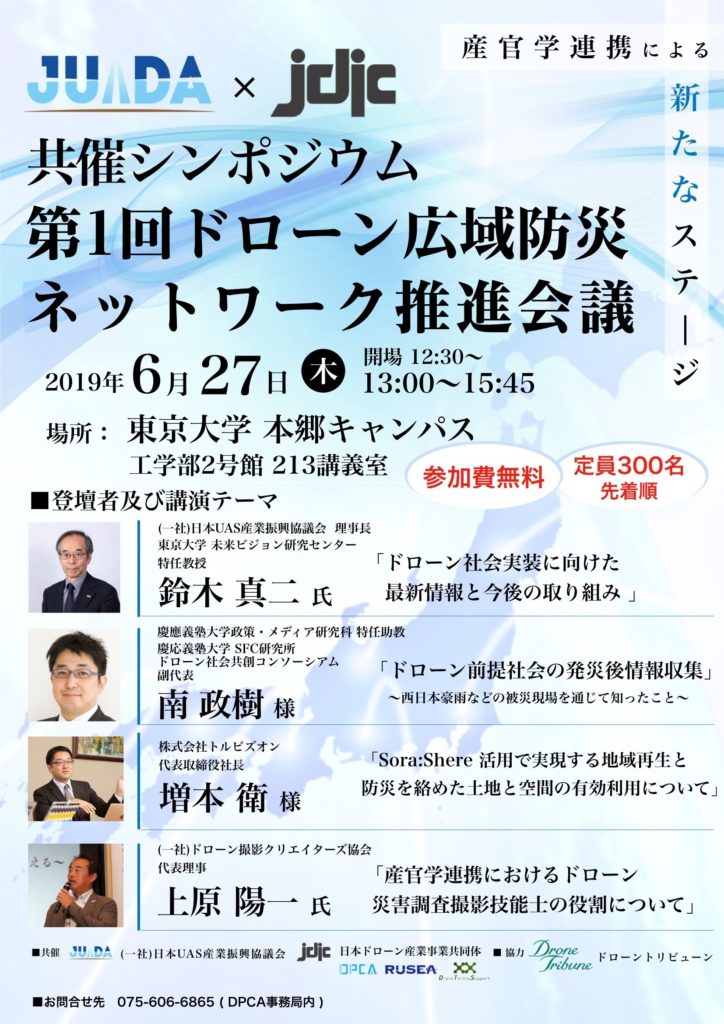

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2019.12.25

日本ドローンサッカー連盟は12月21日、大分市の大型商店街にある広場「ガレリア竹町ドーム広場」で、初の公式戦となる「オートバックスカップ2019 in 大分」を開催した。連盟のチーム3団体が総当たり戦で対戦したほか、ドローンサッカーが発祥した韓国を代表する競合の2チームが本場のテクニックを見せつけた。選手や関係者がサンタクロースの装いで商店街の季節の演出に一役買っただけでなく、予想を超える迫力に買い物客らが足を止めて人垣を作り、歓声や拍手があがるなど周辺は大きな盛り上がりをみせた。

日本女子チ―ムも参戦 韓国選手の超絶技巧に「すごいしか言えない」

大分駅に近い商店街で繰り広げられたドローンサッカー 広場にはドローンサッカーのコートとなる高さ8メートルの特設ケージを設置。敵、味方の2つの対になったリング状のゴールに、球形のガードで覆った直径40センチの「ドローンサッカーボール」をくぐらせると得点になるルールだ。敵陣ゴールへの攻撃と、自陣ゴールの防御では両陣営のドローンがうなりをあげて激しくぶつかりあうところが大きな見どころだ。

ドローンサッカーボールは見た目がまるく、かわいらしく見えるが、試合がはじまると一転、激しくぶつかりあい、筋肉質の格闘技選手の姿と重なる。ゴール前の攻防は見ごたえがあり、通りがかりの買い物客も思わず足を止め、歓声をあげたり、拍手を送ったりしていた。

特に韓国チーム同士のエキシビジョンは迫力が倍増。迫る敵を押し戻したり、攻撃を邪魔するディフェンスの間をこじ開けありと、ドローンに選手の戦意が乗り移り、観戦者も手に汗を握った。大会に出場した、えりんぬ(中川絵梨)選手は「とても楽しいです。見ている方も楽しめますし、ぜひ参加してほしいと思いました。韓国チームは力も技も群を抜いていて、目を見張りました。すごいとしか言えない。もっと練習して上達したいですし、これを通じてドローンサッカーやドローンを盛り上げていきたいです」と話していた。

日本ドローンサッカー連盟は、今年11月28日、株式会社オートバックスセブン、株式会社オーイーシー、AOSテクノロジーズ株式会社の3社が設立を発表しており、競技活動を通じた地域コミュニティの活性化などを目的に設立としている。

ドローンサッカーの迫力に人垣ができた

サンタの装いで季節の彩を添えた

日本の女子選手も奮闘 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。