- 2025.2.16

海で溺れるなど水難事故が起きたときに海岸から空を飛んで現場に急行する海難レスキュードローンの実証実験が2月13日、鎌倉市(神奈川県〕の材木座海岸で行われた。実験ではライフセイバーが溺れた遭難者役として海岸から離れた水面に漂い、ドローンが急行して救命浮環や、海水を着色できるシーマーカーなどの封入したカプセルを投下した。カプセルにはGPSが搭載されていて、陸上で現場の場所を特定できるため、海岸からボートなどでかけつけるさいに役立つことが確認できた。実験を主催した神奈川県産業振興課の高橋敦課長は「ドローンが新しい救助の道具として活用できることで海の安全安心につながることを期待しています」と話した。

神奈川県が主催、田村市のmanisonias(マニソニアス)が機体開発

レスキュードローンは田村市(福島県)に本社を構える株式会社manisonias(マニソニアス)が、「Quick」(クイック)ブランドで国内のドローン開発を数多く手掛ける五百部商事有限会社(鹿沼市<栃木県>)の機体をベースに、レスキュー機「SAKURA」にカスタマイズした。サイズは1.18m×1.18m×0.60mで機体重量は20㎏。最大離陸重量は24kg。機体からカプセルを投下するための筒を4つ搭載していて、膨張型救命浮環を複数備えて飛べることが大きな特徴だ。水難者が複数人いた場合に、一度の飛行で救命浮環をそれぞれに届けられる可能性が高まる。

この日の実験では離岸流により沖合に流された人を救助するため空からドローンがかけつけるケースを想定した。実験は2度行われ、はじめに1人のライフセイバーが溺れ役として海上に待機し、レスキュードローン「SAKURA」が海岸から急行。現地の上空20メートルあたりからシーマーカーを投下した。パラシュートがついたシーマーカーの入ったカプセルが風に流されながらも現地に近い海面に着水する様子が確認できた。二度目は溺れ役が二人になり、ドローンはそれぞれぞれの上空から、今度は膨張型救命浮環を投下させた。飛行と投下はひとつのコントローラーで操作可能だ。

なおレスキュードローン「SAKURA」はスピーカーが備えてあることも特徴だ。ライフセイバーによると、水難者への救助には声掛けが重要な要素になるという。たとえば救命浮環へのつかまり方を水難者に伝えることができる。また「SAKURA」の着陸用の脚にはフロートがついている。救命浮環を投下しきっても、まだ水難者がいる場合などに、機体そのものを着水させると、水難者がつかまって救命浮環がわりになる。ただし水につかったあとの機体が再浮上できる期待は薄く、「人命を第一として万が一の場合の活用法として準備した」(manisoniasの開発責任者、下田亮さん)という。

実験を主催した神奈川県は2024年度に新規事業としてドローンの開発支援に乗り出しており、今回の実験はその一環だ。実用化、実装のために有望なプロジェクトを県内事業者に限らず広く募集し、33件の中から開発2件、実験2件を採択していた。manisoniasは開発として採択されていた。田村市の事業者だが、鎌倉市、藤沢市など湘南海岸の沿岸パトロールなどで6年間の実績がある。今回の神奈川県の採択を受けて、「既存機体でできなかった複数救命浮環搭載などの要素をつめこんだ」という。

海で溺れる水難事故が発生した場合、海岸からライフセイバーがかけつけるが、現場にかけつけるまでに一定の時間がかかる。ドローンが急行し救命浮環を投下することができれば、ライフセイバーがかけつけるまでの救命につながる。このためライフセイバーにもドローンに期待する声は多い。

今回の実験では、電波の干渉を受けるケースがあることも分かり、manisoniasは「今後の改善すべき点を発見することができた」と今後の開発につなげる考えだ。

シーマーカーを投下。海面を着色することで現場の位置や海流がわかりやすくなる

材木座海岸上空を飛ぶ「SAKURA」

関係者ら約40人が見守る中で離陸する「SAKURA」

上空でパラシュートにつながれた救命浮環を投下

あいさつする神奈川県産業労働局産業部の高橋敦産業振興課長

飛行前に念入りに準備をする株式会社manisonias(マニソニアス)のメンバー。正面中央が橋本綾子代表

実験や機体の概要を説明する下田亮氏

搭載されたGPS

このカプセルが機体に搭載され投下される

機体の筒にカプセルをセット

機体の外観。フロートが特徴的

機体の社名ロゴ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.14

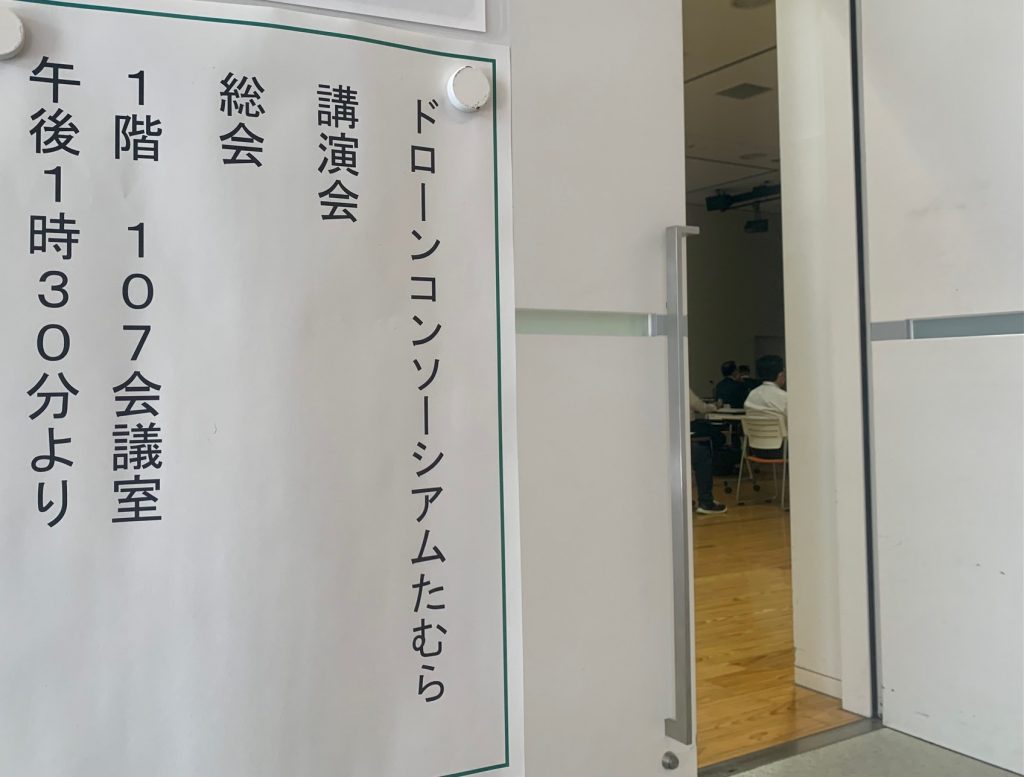

地元主導でドローンの利活用を進めている多業種活動体、ドローンコンソーシアムたむら(福島県田村市)は9月14日、田村市役所で講演会と総会を開いた。慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアムの古谷知之代表と、橋本綾子研究所員が講演した。下田亮研究所員も、質疑応答のさいに回答に応じた。古谷代表は講演の中で、「ヒトができないことをロボットで代替する発想だけでは限界がある」と、バックキャスト思考への発想の転換を促した。総会では役員案や事業案、予算案などを全員一致で承認した。

古谷代表 ヒトのできないことの代替だけでは社会実装に限界

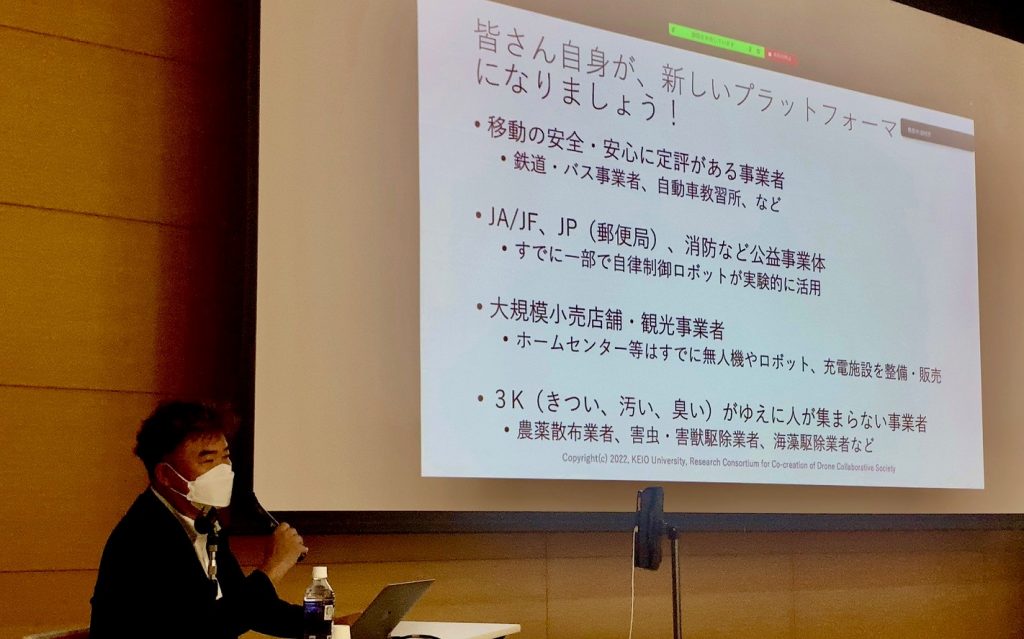

参加者にプラットフォーマーになることを呼び掛ける慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの古谷知之代表 慶應の古谷氏は、「自律移動ロボットの社会実装に向けて」をテーマに講演した。飛行するUAVのほか、水上、水中、陸上など活動場所を問わず自律的に移動する機体をドローンと表現する考え方が広がる中、古谷代表はそれらをまとめて「自律移動ロボット」と表現し、自律移動ロボットの社会実装に向けた取り組みの重要性を説いた。

講演ではUAVや水中ドローンの活用が産業、防災など多方面に広がっていることを、海外の取組やコンソーシアムの実例などをあげて説明。水中ドローンについては環境対策への活用も進んでいることを紹介し「空に限らず、陸、海とも活用はさらに広がっていきます」と展望した。

また、社会実装を進めるうえでは「人にできないことをロボットやドローンに代替させる、という範囲での発想、考え方だけでは可能性が限定的になるおそれがある」と指摘。「ドローンやロボットをどのように使うのか、妄想を働かせて、未来起点で逆算するバックキャスト思考で活用を進めることが重要だと提案しています」と発想の転換を提唱した。

さらに、ロボットやドローンを意識的に活用を拡大することについても重要性を指摘。「海外がロボット前提社会になる中、日本がそうなっていなければ、産業競争力で日本は海外に負けてしまいかねません」と述べた。

そのうえで「それを打開するためにも、みなさん自身がぜひ、プラットフォーマーになっていただければ」と積極的な活動を呼び掛けた。

橋本研究所員 挑戦する高度人材を育成

オンラインで講演した橋本綾子研究所員は田村市内にある県立船引高校での活動をベースに実例を報告した リモートで講演した橋本綾子研究所員は、田村市内にある福島県立船引高校で取り組んでいる活動を「ドローンを活用した高度人材育成について~船引高校の事例紹介」という演題で講演した。

この中で橋本研究所員は、「人材育成というと、操縦技能に特化したカリキュラムになりがちですが、自分たちで課題を特定してその解決を模索したり、市販のドローンでは不可能なときにそのドローンにひと手間加えて、不可能だと思っていたことを可能にするドローンを自分で制作してみたりと、自分たちで考えることを重視しています」と紹介した。

活動では1年次、2年次、3年次と体系化したカリキュラムを作り、それに沿って取り組んでいることや、地域課題の解決にも取り組んでいることを紹介。鳥獣害対策をテーマに活動で、地元の猟友会の経験談を間近で聞く機会を作ったことも報告すると、参加者が大きく場面もあった。

ほかにも、田村市役所の屋上にRTK基地局を設置したり、それを活用して固定翼を飛行させたり、あるいは、物件投下に挑戦したりと、幅広く活動してきたことも伝えた。

今後は、12月に運用がはじまる国家資格としての操縦ライセンスを想定したより高度な知識の修得を目指すほか、最近急増している行方不明者問題の対応としてドローンを活用した捜索活動にも取り組む。橋本研究所員は「高校生には楽しんで答えを見つける過程を大切にしてほしいと思っています。ドローンを活用した業務につきたい人材の母数を増やしたいと考えていますが、そのためには、ドローン関連の会社に就職するだけでなく、そうではない業種の企業に就職したうえで、そこで新たな手法としてドローンを取り入れるような挑戦ができる高度人材を育成したい」と抱負を述べた。

講演後の質疑応答では、イノシシなどの鳥獣害対策へのドローン活用の展望について質問があがった。オンラインで参加した下田亮研究所員が、「イノシシについてドローンの取組は各地で行われてる一方で、イノシシが苦手とする周波数などはつきとめられておらず、まだ決め手がない。現在、取り組みが増えているので、やがて弱点がつきとめられれば、ロボットやドローンを使った有効な手立てが作れると考えています」などと回答した。

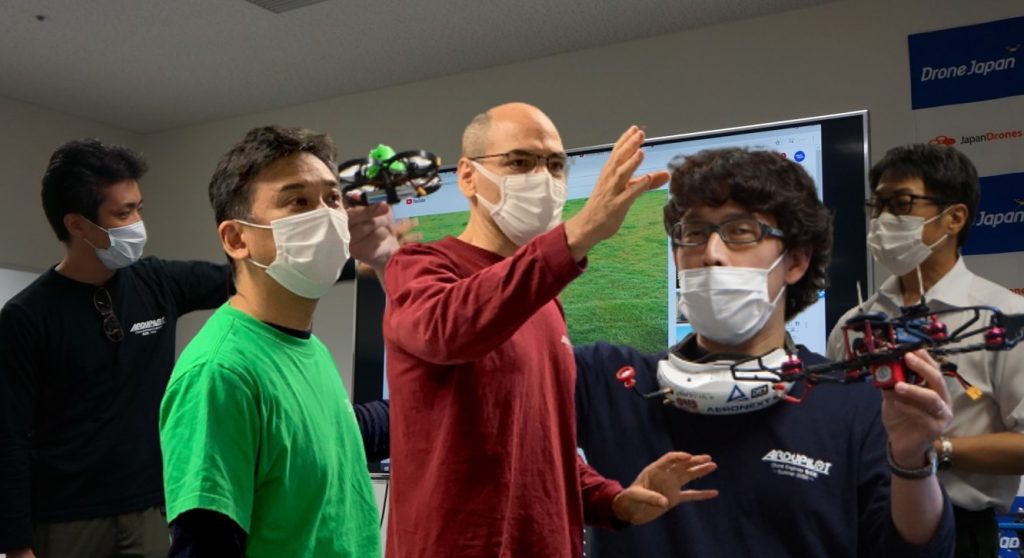

会場からの質問には下田亮研究所員も回答に立った

講演中の古谷氏

講演中の古谷氏

会場となった田村市役所内ホール前のはりだし AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。