- 2019.8.7

JUIDAの講師養成講座に潜入 安全、有人機、電波、気象、バッテリー・・・濃密8コマ

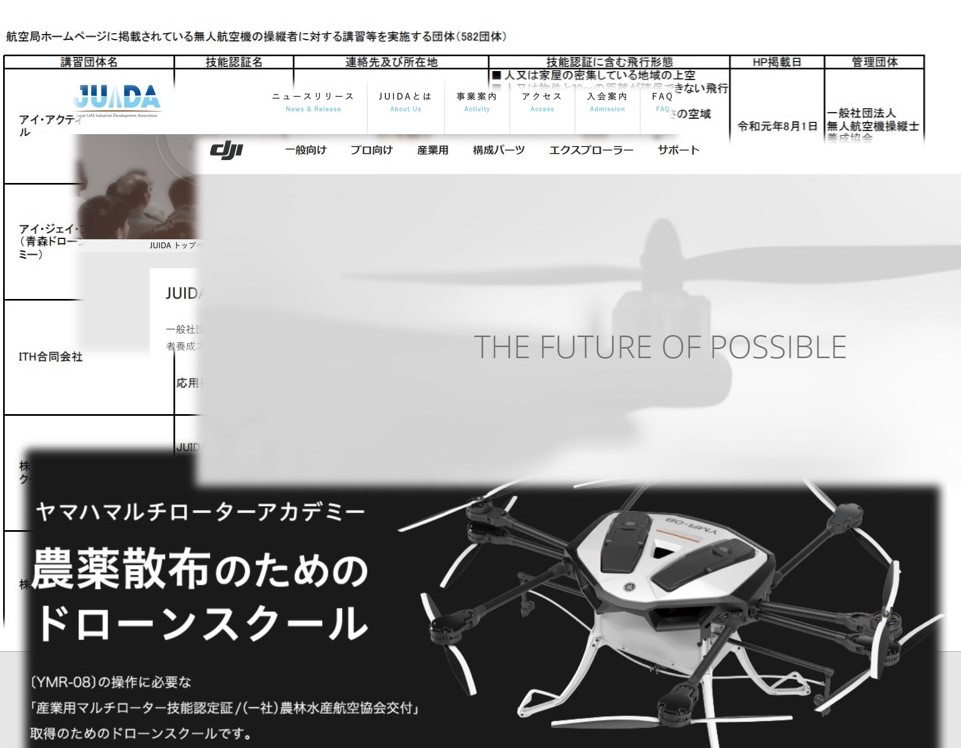

全国にドローンスクールのネットワークが拡大し、国土交通省航空局のホ-ムページに「講習団体」として掲載されているだけでも、2019年8月1日現在、543にのぼる。そのスクールの講師はどんなふうに誕生するのか。今回、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の講師養成講座に潜入させてもらう機会を得た。休憩を含め8時間、8本の講座が詰まっていた。

安全運航管理の重要性 「分かりやすく伝えるには順番がある」

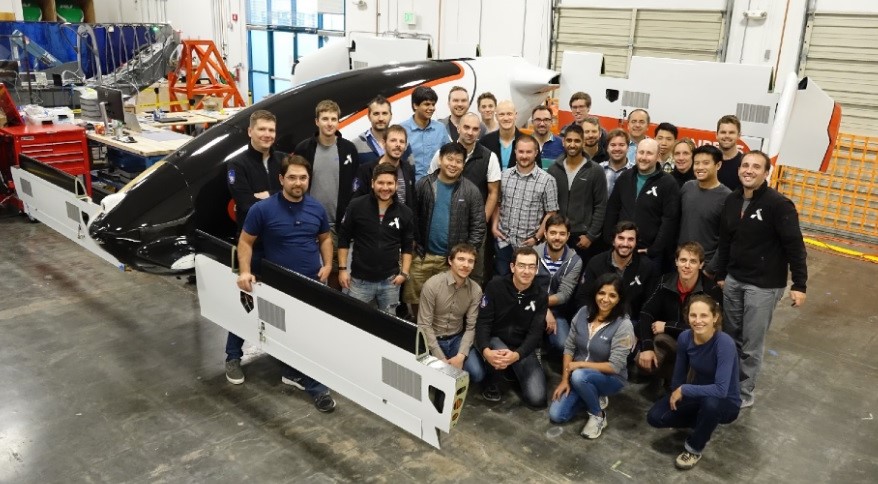

東京・虎ノ門で開催されたJUIDA認定スクール講師養成講座

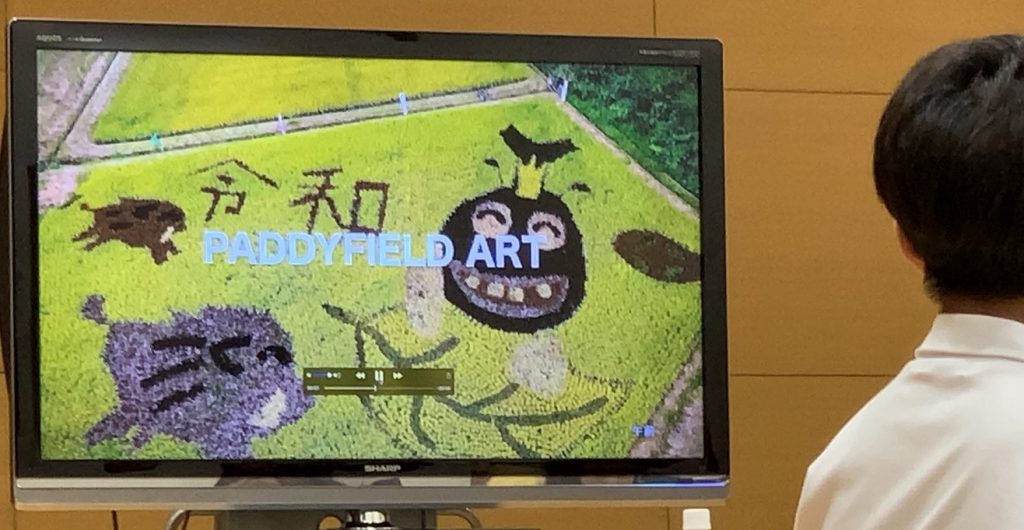

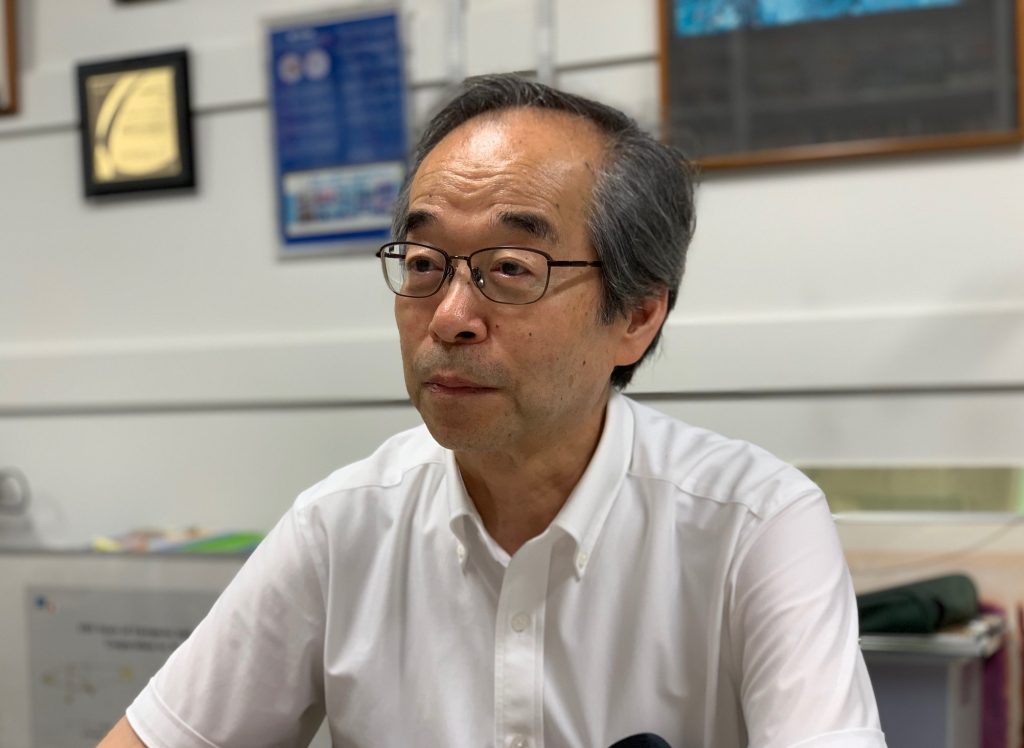

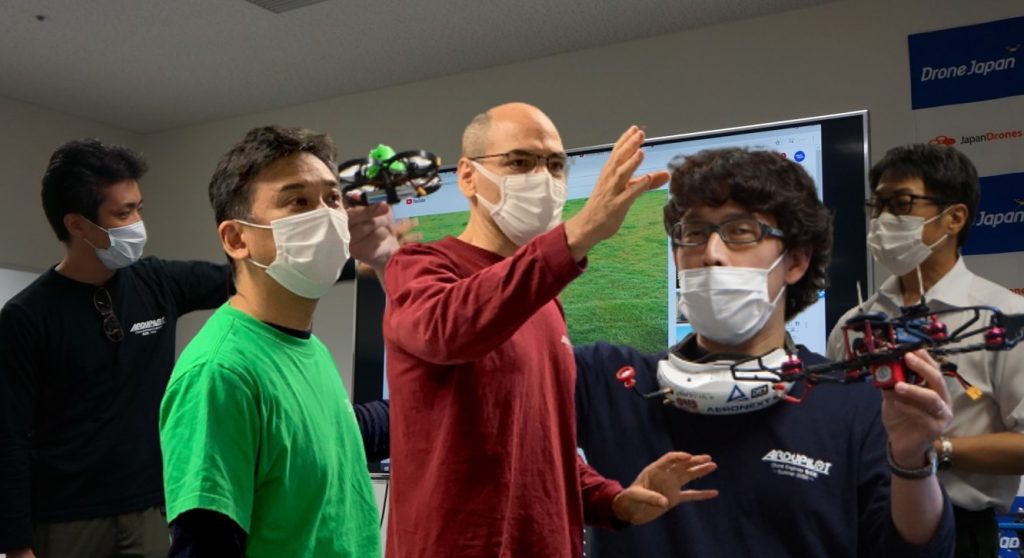

安全運航管理について伝えたJUIDAの岩田拡也常務理事 見学したのはJUIDAが毎月1回のペースで、東京で開催している「認定スクール講師養成講座」。全国にあるJUIDA認定スクールで講師を務めるさいに受講する必要がある。JUIDAの「操縦技能証明証」「安全運航管理者証明証」を取得済みで、認定スクールで講師を務める資格の取得を目指す12人が、8月6日、東京・虎ノ門で行われ講座に参加した。講座は午前10時過ぎから午後6時半まで。途中、休憩をはさみながら、45分~60分の講座8本を受ける丸1日のコースだ。

この日行われた8本の講座とこの日の担当者は以下の通りだ。

1、安全運航管理(JUIDA、岩田拡也常務理事)

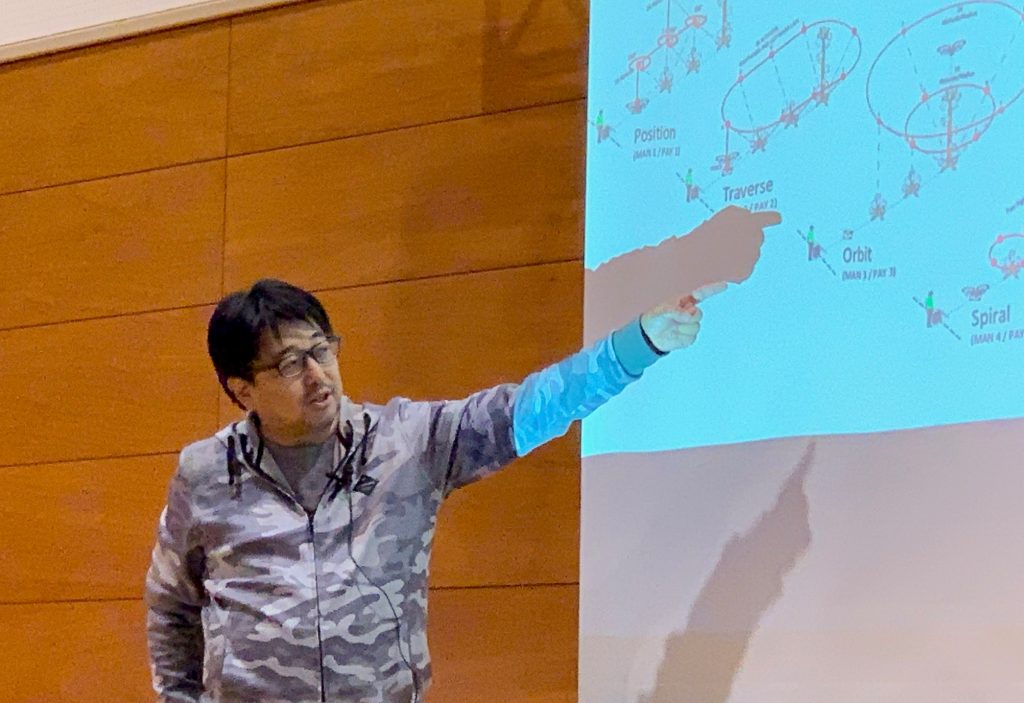

2、リスクアセスメント演習(有人宇宙システム株式会社、志村譲二氏)

3、バッテリー(マクセル株式会社、岩本章氏、山本善彦氏)

4、気象(日本気象株式会社、平尾正樹氏)

5、電波と無線(一般社団法人日本ドローン無線協会、戸澤洋二氏)

6、目視外飛行の法制度の動向(JUIDA、千田泰弘副理事長)

7、有人機と無人機の飛行の安全について(DRONE CONCIERGE CAPTAIN330、山村寛氏)

8、講師の心構えと効果的なインストラクション(有人宇宙システム株式会社、志村譲二氏)講座は、参加者が講師となったさいに必要となる考え方、情報、知識、方法論を詰め込んである。

「安全運航管理」は、スクールの受講生に対し、講師が安全運航管理を教える難しさを念頭に、どうすれば教えられるかを伝授する内容だった。この講座を担当したJUIDAの岩田常務理事は、「心構え、知識、手法の順番で伝えて頂ければ、受講生にわかりやすく入っていく」と伝授。心構え、知識、手法のそれぞれについて解説を加えた。講義の中で、JUIDAのライセンスである「安全運航管理者」が必要な理由について「新しいものが社会に出現すると、歓迎されるか、排除されるか、どちらかの道をたどる。ドローンの利便性を多くの人に感じてもらい、社会で市民権を得るには、安全が第一だ。その安全を管理するのが安全運航管理者」などと説明した。

また「安全」を「社会が許容できるレベルにリスクを抑えこんだ状態を保持し続けている状態」などと定義を示し、「航空の安全3原則」などについても言及した。

「有人機との事故 ドローン側が気を付けないと」

有人機との事故防止について講義した山村寛氏 「リスクアセスメント演習」では、ドローンによる撮影を依頼された場合を想定し、天候、時間帯、人の往来などの「危険源」を列挙し、それが与える危害の深刻度、発生確率などから点数化し、防護策を講じたり、優先順位をつけたりすることの重要性をワークを織り交ぜて説明。担当した有人宇宙システムの志村氏は「みんなで心配事を洗い出し、防護策考えるという作業そのものが大事」と話した。

「バッテリー」では、マクセルの岩本氏、山本氏が、バッテリーの事故は充電のさいに起こるケースが圧倒的に多いことを説明。「適切に管理すれば多くは未然に防げる」と取り扱いの重要性を強調した。この中で、落下して衝撃を受けたバッテリーは使わないこと、バッテリーの使用回数を本体に、たとえば「正」の字を書き足して管理することなどを助言。2つのバッテリーをペアで使うときにはペアごとにで管理し、ひとつだけを交換することがないように助言した。

「気象」では、日本気象の平尾氏が、天気図から強風が起こる可能性を読み取る方法を解説。冬型の気圧配置、日本海低気圧など6つのパターンを伝えた。海と陸の温度差が大きくなるときに発生する海陸風、高層ビル街で起こるビル、ダウンバーストなど予想が難しい風もあることを紹介し注意を促した。天候の急変を招く積乱雲のでき方についても説明し、「天気予報などで、大気の状態が不安定、と言われることがあるが、これは軽く暖かい空気が低いところにあり、冷たく思い空気が高いところにあり対流を起こしやすい状態のこと。この言葉を聞いたら要注意」などを説明した。

「電波」では、日本ドローン無線協会の戸澤氏が、ドローンのフライトに使われている電波の特徴や、課題を解説。フライトでは操縦者の真上が電波の死角になっていることなどを説明し、注意を促した。「目視外飛行の法制度の動向」では、JUIDAの千田副理事長が、航空法の改正が間近に迫っている現状や、2022年の有人地帯での目視外飛行実現に向けて、2019年度中に制度設計の基本方針を策定する必要がある現状を説明。「目視外飛行が認められる世界では、目視内では操縦者個人が追っていた責任から、システム全体の責任になる可能性があり、そのため機体登録の義務化がありうる。このため認証を受けた機体についての知識を持っている必要がある」などと述べた。

「有人機と無人機」では、山村氏が航空機パイロットの経験をふまえ、「航空機から有人機は見えない。ぶつかったら命にかかわる。航空機とドローンの事故を防ぐには、ドローン側が気を付けないといけない。プロポを持つ指先は命を預かっていると認識しないといけない」と説明した。またドクターヘリ、防災ヘリ、軍用ヘリは、上空150メートルと定められている「最低安全高度」の適用除外指定を受けているため、「ドローンを150メートルより低い空域で飛ばしていても、こうしたヘリが現れることがあるので油断は大敵」と注意を促した。

「インストラクション」では、有人宇宙システムの志村氏が、今後、講師として活躍するにあたっての心構えや、効果的なインストラクション技術、伝え方、進行手順などを、途中に自身の経験もまじえて伝授した。最後に申請の方法などの案内があり、講師養成講座は終了した。

組まれた講座は多彩で、それぞれ独立して深く掘り下げることができる印象だ。実際に講座によっては、それぞれの講師が何時間、何日間にわたって提供しているセミナーの導入部であることもある。今回の講座参加者は、第一線の講師の講義に触れたことで、自身が講師として登壇するさいの判断材料になるだろうし、その後の自己研鑽にもつながる可能性もある。担当者によると、講師養成講座の内容は随時更新されていて、カリキュラムの数は増加傾向にあるという。たとえば「有人機と無人機」は2019年に追加された新設講座だ。幅広い情報に、第一線の講師から直接触れる機会を得た講師が、日本のドローンの普及や、ドローン前提社会の実現を引き寄せることを期待したい。

JUIDAの千田泰弘副理事長

マクセルの岩本章氏(左)と山本善彦氏

日本ドローン無線協会の戸澤洋二氏

日本気象の平尾正樹氏

有人宇宙システムの志村譲二氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感  ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人

【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感  JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

- 2025.7.9

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

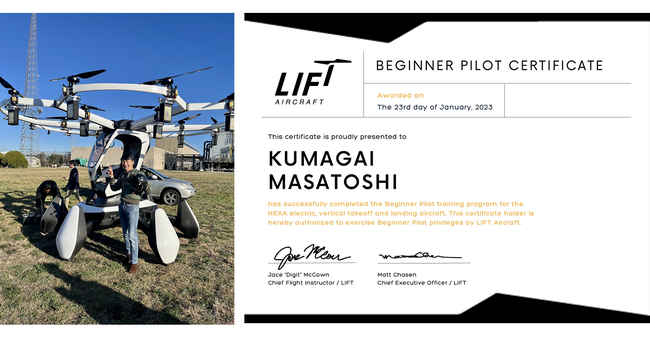

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

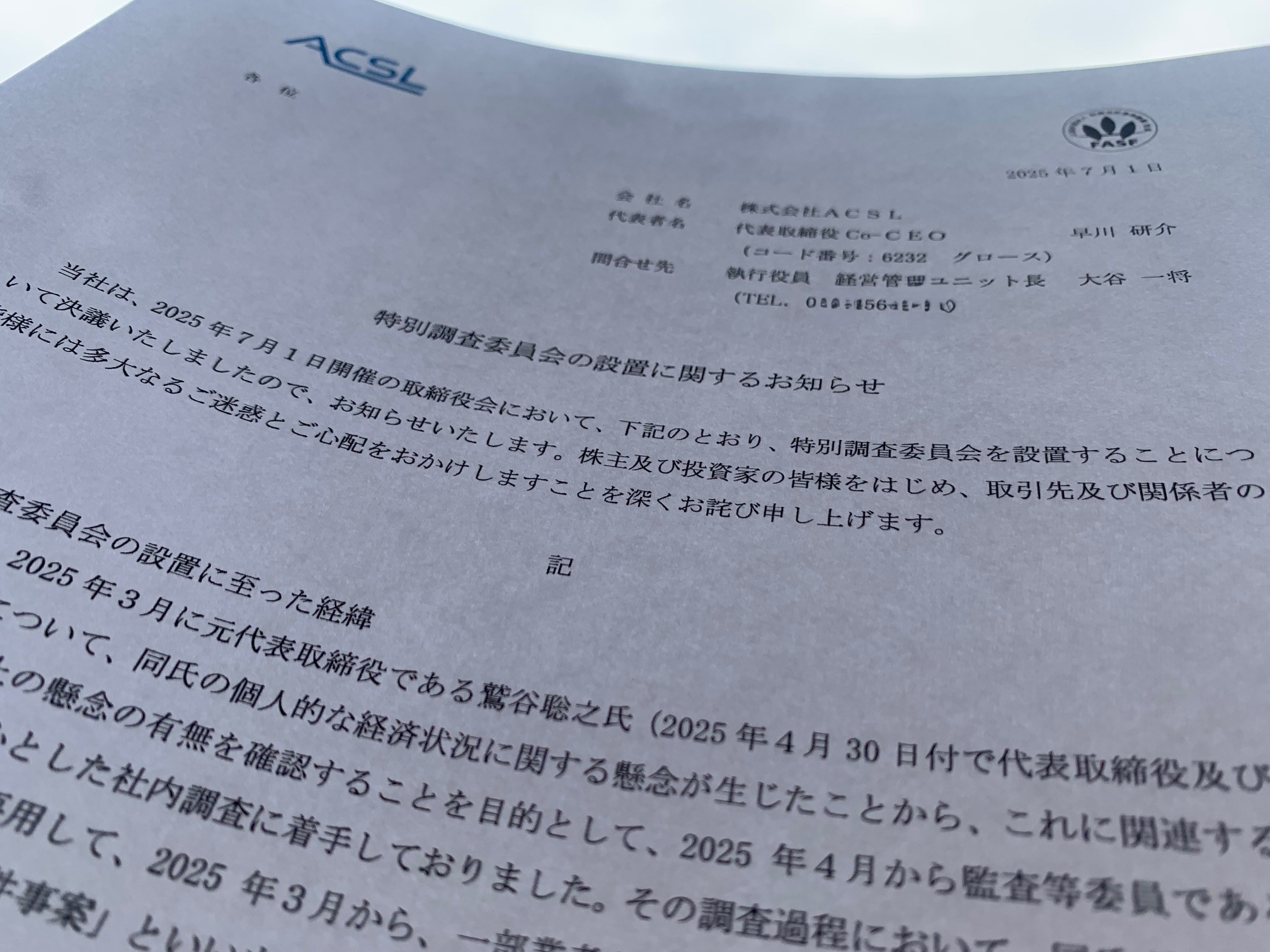

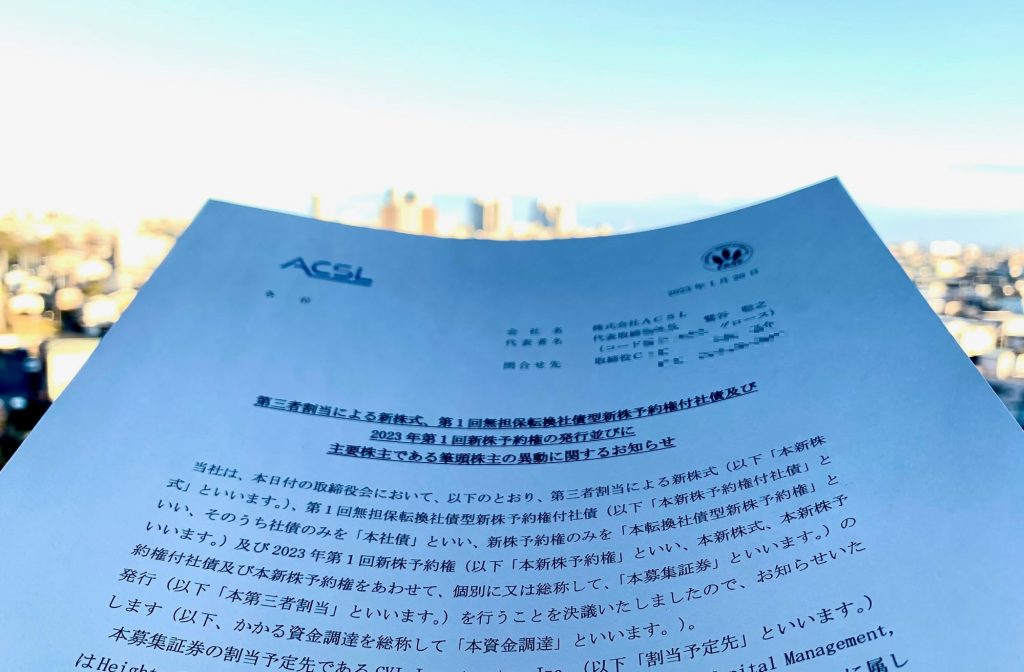

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.1

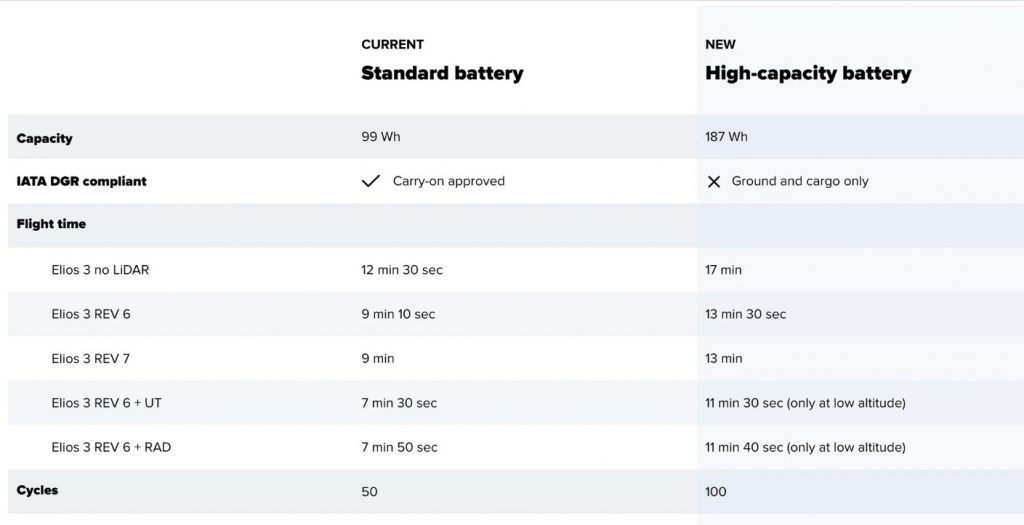

スイスのドローンメーカーフライアビリティ社(Flyability SA)は、屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」用の新しい大容量バッテリーを発表し、6月26日に販売を始めた。日本でも同社の正規販売代理店ブルーイノベーション株式会社(東京)が6月27日に発売を発表した。新しい大容量バッテリーを使うと1回の充電で、Rev 6 LiDARを搭載した場合の飛行時間が13分30秒となり、標準バッテリーの9分10秒から47%増えるという。

ブルー「点検業務の安全性と効率性が大幅に向上」

発表によると、ELIOS3用の新しい大容量バッテリーの容量は187Wh(8200mAh)と標準バッテリーの99Whから増強された。LiDAR搭載時の飛行時間を9分10秒が13分30秒に増やすことで作業効率を高める。なお、ペイロードがない場合の飛行時間は17分(標準バッテリーでは12分50秒)、UTペイロードを搭載した場合は11分30秒(標準バッテリーでは7分30秒)だ。また推奨充電サイクル(推奨充電回数)も標準バッテリー(50回)の2倍の100回になる。充電時間は大容量バッテリー専用の充電器を使えば、標準バッテリーと同じ1時15分だ。

一方、使用可能な周囲の気温は従来の45度から35度にかわるので注意が必要だ。

利用にあたって利用者はユーザーマニュアルを理解することとファームウェアのアップデートが義務付けられる。

ELIOS3は、コンピュータービジョン、LiDARテクノロジー、NVIDIAのグラフィックエンジンを独自に組み合わせた「Flyaware」と呼ぶSLAMエンジンを搭載する屋内点検ドローンで、屋内を飛行中に自己位置を高い制度で推定し、リアルタイムで3Dマップを作成したうえパイロットの手元のタブレットにもリアルタイムに表示するなど屋内点検に求められる機能を集めている。GeoSLAMsソフトウェアパッケージとの統合で三次元データ化も可能だ。Flyabilityが英Cygnus Instruments(シグナス・インスツルメンツ社)との提携で開発され、2024年5月に導入された「UT 検査ペイロード」を使えば、立ち入り不可能な空間内の高い場所や狭小空間で、超音波による壁面の厚さ測定も可能だ。

フライアビリティ社は大容量バッテリーを、フライト最適化への取り組みを強化する技術と位置付けている。今年(2025年)4月に搭載したスマートRTH(Smart Return-to-Home)から始まっていて、最短の安全なルートで出発点に戻る機能や、バッテリー交換後にElios 3が自律的にスマートRTH発動地点に正確に戻りミッションを再開、継続するという。フライアビリティは「これにより飛行時間が短縮され、運用効率が向上し、パイロットはバッテリーや飛行時間の管理ではなく、最も重要なデータ収集に集中することができる」と発表している。

ブルーイノベーションも「これにより、パイロットはより余裕をもった飛行計画を立てることができ、点検業務の安全性と効率性が大幅に向上します。さらに、充電可能回数が従来の2倍に増加したことで、バッテリーの交換頻度と運用コストの削減にも貢献します」とコメントしている。

ブルーイノベーションの発表はこちら

フライアビリティ社の説明はこちら

左が大容量バッテリー、右は標準バッテリー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。