- 2025.2.24

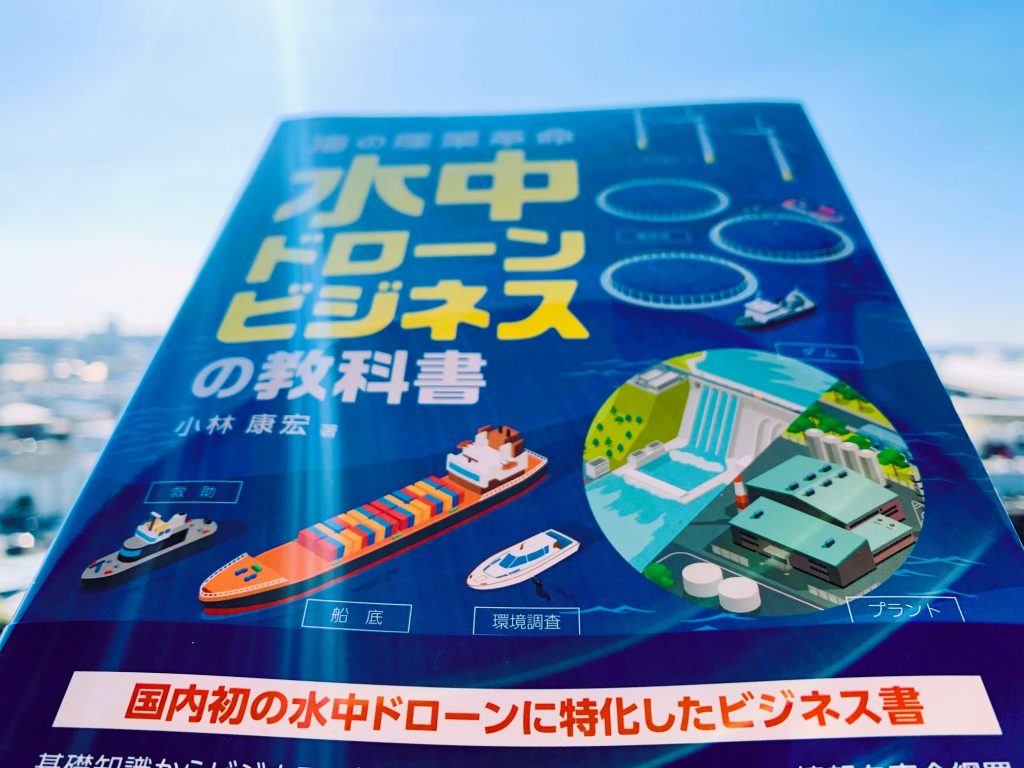

ドローン事業を展開する株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)は2月21日、同社の小林康宏(みちひろ)代表の著書、『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』の出版記念イベントを都内で開催した。書籍には水中ドローンの概要、活用例、ビジネスの構築法などをまとめてある。小林代表があいさつの中で書籍の概要を説明したほか、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の吉田弘氏、PwCコンサルティング合同会社の南政樹氏が講演した。関係先や産官学各層の来場者が講演に耳を傾け、交流を繰り広げた。

南氏「積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来」

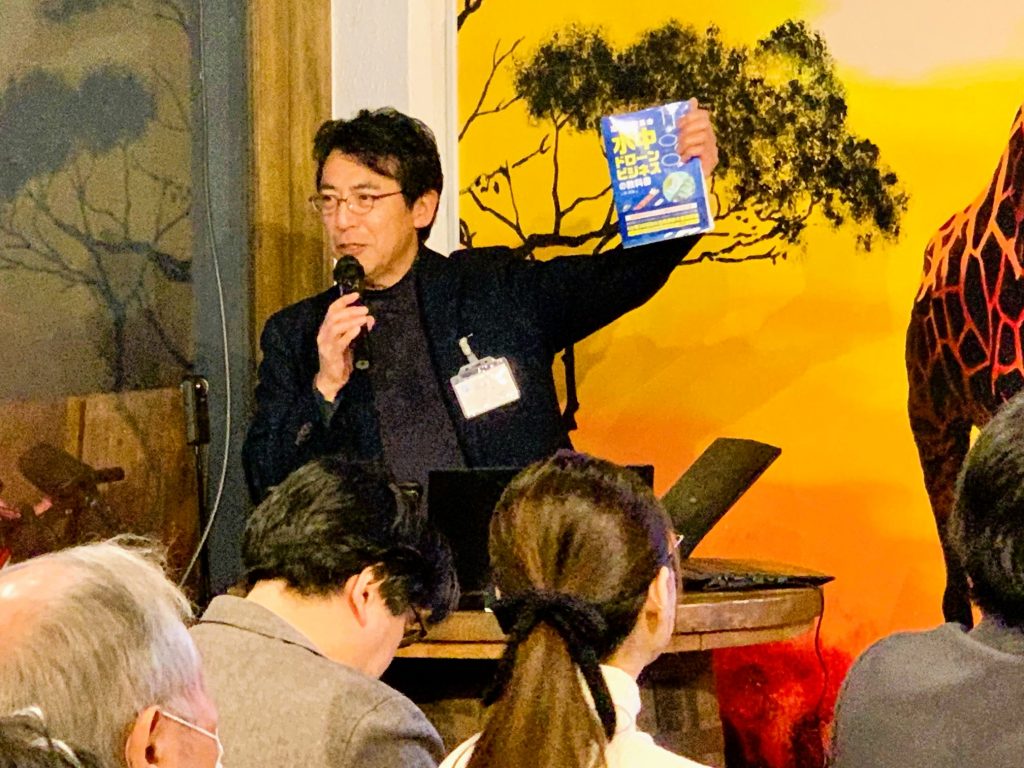

イベントの冒頭であいさつした小林代表は、スペースワンが手掛ける事業と水中ドローンにかかわる経緯に触れ、「新型コロナ禍の期間に知見がたまり、それを本に盛り込んだ。はじめての人にもわかってもらえる内容だと思っている」と紹介した。書籍はA5版、

JAMSTEC地球環境部門北極環境変動総合研究センター北極観測技術開発グループの吉田弘グループリーダーが北極の氷の下を水中ドローンで観測した経験などを「海氷下でのドローンの活躍」の演題で講演した。講演の中で書籍を手に取り「必要なことを網羅してあるすぐれた本」と紹介した。

PwCコンサルティング合同会社の南政樹シニアマネージャーは、今後AIの活用が急速に拡大する中、水中ドローンがAIの基盤となるデータ収集に力を発揮すると見込まれることや、集めたデータから知恵を創造することが対価の得られる価値につながることなどを「水中ドローンとデータビジネス」の演題で講演した。

南氏は「『風が吹けば桶屋がもうかる』を生成AIが考えたらどうなるのか。予想もしないような新しい価値を生み出すために、さまざまなデータに活用の可能性が出てくる。技術は進歩し、人ができることは増えるが、私たちはそれを人の作業の代替のためだけでなく、新しい価値の創造につなげないと、事業の継続が困難になる。品質の良いデータが豊富にあることが、次のチャンスにつながる。その意味で、積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来のひとつだと考えています。」と述べた。

このあと参加者をまじえた交流会が催された。

出版記念キャンペーン展開中 無料贈呈も

スペースワンは海外の展示会で水中ドローンに出会ったことをきっかけに事業に参入した。排他的経済水域と領海をあわせた日本の海洋面積は447万平方キロメートルと世界6位、深さまで含めた堆積では世界4位の海洋大国であることや今後多くの分野で活用が見込まれることから事業を本格化させ、機材導入や導入支援、人材育成、現場での運用などを展開している。2019年には一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)を発足させ、産業の健全な発展に力を入れている。

出版した『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』はA5版、ソフトカバーの単行本で224ページ。定価は1800円+税。スペースワンが運営するAIR OCEANオンラインストアhttps://shop.airocean.jp/で購入できる。また出版を記念して期間限定のキャンペーンを展開中だ。224ページある書籍のダイジェスト版をPDFで無料進呈するほか、申込者の中から抽選で200人に書籍そのものをプレゼントするという。キャンペーンページはこちら。

SPACEONE HELD EVENT TO COMMEMORATAE PUBLICATION OF ROV BOOK PwC MINAMI AND OTHERS SPOKE

SPACEONE Co.,Ltd (Koriyama City, Fukushima Prefecture), which operates a drone business, held an event in Tokyo on February 21 to commemorate the publication of “The Industrial Revolution of the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” a book by Michihiro Kobayashi, the company’s representative. The book includes an overview of underwater drones, examples of their use, and methods for building a business. Representative Kobayashi gave an overview of the book in his opening remarks, while Hiroshi Yoshida of the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Masaki Minami of PwC Consulting, LLC gave lectures. Visitors from related parties and all levels of industry, government, and academia listened to the lectures and engaged in exchanges.

Minami: “Active use of data is the desired future of ROV”

Opening the event, Mr. Kobayashi touched on the history of SPACEONE’s business and its involvement with underwater drones, saying, “We have accumulated knowledge during the period of the COVID-19 disaster, and we have incorporated this knowledge into the book.

Mr Hiroshi Yoshida of JAMSTEC, gave a lecture titled “Activities of Drones under Sea Ice,” describing his experience using underwater drones to observe under the ice in the Arctic. During his lecture, he picked up a book and introduced it as “an excellent book that covers everything you need to know.

Masaki Minami, Senior Manager of PwC Consulting, LLC, spoke on “Underwater Drones and Data Business,” explaining that underwater drones are expected to play an important role in collecting data that will serve as the foundation for AI as the use of AI expands rapidly in the future, and that creating wisdom from the data collected will lead to excellent business value.

Mr. Minami asked, “If we consider that generative AI will bring about innovations like the ‘wind blows and the bucket shop gets rich,’ what do you think will happen? The possibility will arise that generative AI will utilize a variety of data, including seemingly unrelated ones, to create new value that we would not expect. Technology is advancing and people can do more, but if we do not use it not only to replace human tasks but also to create new value, we may face a situation that makes it difficult for us to continue our business. Therefore, the abundance of good quality data will help us seize the next opportunity. In that sense, I see proactive data utilization as one of the peek-a-boo futures for underwater drones.” He continued, “We are looking forward to the next opportunity to use data actively.

After the session, a social gathering was held with the participants.

CAMPAIGN NOW UNDERWAY

If you win, you’ll get a copy of ROV’s book!SPACEONE entered the ROV business after encountering underwater drones at CES exhibition. SPACEONE is now engaged in the ROV business in earnest because Japan is the world’s sixth largest oceanic power with a combined exclusive economic zone and territorial waters of 4.47 million square kilometers, and the fourth largest in terms of sedimentation, including depth, and because it is expected to be used in many industries in the future. SPACEONE is currently developing its ROV business by selling ROV equipment, providing support for companies to install ROV equipment, training personnel to use ROVs, and operating ROVs in the field for structural inspections and marine surveys.

SPACEONE’s publication, “Industrial Revolution in the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” is an A5 size, softcover book with 224 pages. The text is written in Japanese. The price is 1,800 yen plus tax. The book is available at the AIR OCEAN online store operated by Space One at https://shop.airocean.jp/. SPACEPNE is also running a limited time campaign until March 6, Japan time. If you sign up, you will receive a digest version of the 224-page book in PDF format. Two hundred lucky applicants will also be entered into a drawing to win a free copy of the actual book. CLICK HERE for the campaign page.

あいさつする小林康宏代表 / CEO Michihiro Kobayashi addressing the audience

講演するJAMSTECの吉田氏 / Mr. Yoshida of JAMSTEC speaking

講演するPwCコンサルティングの南氏 / Mr. Minami of PwC Consulting during his speech

会場は多くの来場者でにぎわった

水中ドローン協会は「水中(みずなか)会議」というイベントも開催している:関連記事はこちら

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.11.25

ドローンスクールの草分け、『Digital Hollywood Robotics Academy(ロボティクスアカデミー)』を運営するデジタルハリウッド株式会社(東京都千代田区)は12月1日、ドローンのメディアの編集責任者3人が産業の展望などについて語り合うイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を開催する。当日はDRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏に加え、DroneTribune編集長の村山繁も登壇する。編集長3人が公開の場に登壇するのは今回が初めて。ロボティクスアカデミーからは講師として多くの人材を輩出してきた株式会社Dron é motion(東京) 代表取締役の田口厚氏が参加するほか、ロボティクスアカデミー卒業生で、ドローンを使って撮影した映像を使った作品を発表しているクリエイター、acoさんがファシリテーターを務める。会場観覧のみで配信はしない。定員は60人。申し込みはこちらから。締め切りは11月29日。

ドロエモ田口氏も参加 デジハリ卒のaco氏がファシリテーター

左から猪川トム氏、aco氏、右上から河野氏、村山、田口氏 登壇する猪川編集長、河野編集長とDroneTribuneの村山は、取材などを通じて交流が多く、ともにドローンやエアモビリティの普及に向けて取り組む仲間同士だ。猪川編集長、河野編集長とも知識、情報量、経験が豊富で、すぐれた取材力、分析力を持ち合わせる。また2人とも誠実な姿勢でドローン産業の中でも絶大な信頼を獲得している。人間味も豊かで、講演やセミナーなど数多くこなすステージでは、経験に人間味をおりまぜた軽妙な語り口で来場者を魅了している。この2人に口数多めのDroneTribune村山が席を並べる。3人がプライベートの席で顔をあわせるとこぼれ話、よもやま話、よた話で話題が途切れないが、3人集まった公開トークは今回が初めてだ。3人を知る人の中からは「収集がつくのか?」など含み笑いをかみ殺した心配の声があがる。

また田口氏も登壇経験が豊富で、講師、空撮、経営者と幅広い活躍に裏打ちされたエピソードをまじえたトークは常に観客席を沸かせる。村山とともに登壇したあるセミナーでは、村山がアイスブレイクに失敗してかえって冷え切った会場でバトンを受け、見事に温め直した実績ももつ。このため会場運営のスペシャリストとの呼び声も高い。そこに確かな技能と知識を持ち、技能や知識の修得に貪欲で着実にファン層を広げているaco氏が絶妙なファシリテーションをみせる。ここまでハードルをあげて大丈夫か。主催するデジハリロボティクスアカデミーにとってはとんでもない冒険になるそんなイベントの開催概要は以下の通り。

■日時:2022年12月1日(木)18:45開場、19:00スタート/20:30終了予定

■会場:デジタルハリウッド駿河台キャンパス(御茶ノ水) 駿河台ホール

(〒101-0062東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階)

■定員:60人(会場観覧。配信はない)

■タイムテーブル

18:45 会場オープン

19:00 トークセッションスタート

20:15 質疑応答

20:30 終了予定

以下でデジハリロボティクスアカデミーの発表を紹介する。

デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー主催/ドローン専門メディア編集長3名とこれからのドローンについて語り合う『DroneTalk』~2022年12月1日(木)開催

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を運営するデジタルハリウッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO吉村毅、学長 杉山知之)は、2015年に開校した『Digital Hollywood Robotics Academy』(読み方:デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー、以下ロボティクスアカデミー)にて「ドローン専攻」を開講し、これまでに約600名の修了生を輩出してきました。

今回、ドローン専門メディアの編集長を3名お招きし、当校の講師も交えた形で今後のドローンについて語り合うイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を12月1日(木)に開催します。

2022年はドローンにとって大きな変革の年となりました。6月には100g以上のドローンの登録が義務化され、現行の航空法では禁止されている有人地帯における目視外飛行(「レベル4」飛行)の一部解禁を目的に、国家ライセンス制度や機体認証制度が12月からスタートする予定となっています。

この法改正に合わせて新しいサービスや機体、システムが発表されており、今後ドローンは新たな活用のフェーズに入っていきます。

今回ロボティクスアカデミーではこれらの変化をリアルタイムで追い続けているドローン専門メディアの編集長をお招きし、今後のドローン業界がどうなっていくのかを様々な視点からお話し頂くイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を開催致します。

登壇者は、DRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏、ドローントリビューン編集長の村山繁氏の3名です。またロボティクスアカデミーにてドローン専攻のカリキュラム監修及び講師を務める田口厚先生も加わり、ファシリテーターはロボティクスアカデミー卒業生のaco氏が務めます。

メディアという業界全体を俯瞰的に見ている立場だからこそ見えてくる未来や裏話などを聞ける貴重な機会となっております。参加無料のイベントとなりますので、ご興味ある方はぜひご参加くださいませ。

■登壇者プロフィール

猪川トム 氏

出版社、広告代理店、CM制作会社を経て、株式会社プロニュースに参加。

映像専門WebマガジンPRONEWS編集長、ドローン専門WebマガジンDRONE編集長。

日々国内外のドローンメーカーを取材し、イベントや展示会を駆け巡る。日本メディアとしてDJI本社を初紹介したり、ドローン元年である2015年から毎月1回は海外ドローン専用展示会を訪ね訪問国はアメリカ、ドバイ、イギリス、オランダなど10カ国以上を越える。

河野大助 氏

株式会社インプレス ドローンジャーナル編集長。

2015年より、国内のドローン市場を調査。『ドローンビジネス調査報告書』の立ち上げ。以後、ドローン関連調査報告書の企画編集調査を担当。2017年よりメディア『ドローンジャーナル』編集長。ドローンに関して、調査やメディア運営など様々取り組んでいる。

村山繁 氏

DroneTribune代表兼編集長。

新聞社が手掛けていたDroneTimesで副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛けたが、DroneTimesが2019年4月末に休止となったことを受けて、翌日の2019年5月1日(令和初日)にDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任し、現在に至る。ドローン、エアモビリティなどを取材しながら、民間、自治体などの催事の企画、登壇、活字コミュニケーション助言、関連組織顧問などを請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。

田口厚 氏

デジタルハリウッドロボティクスアカデミー監修・主幹講師

株式会社Dron é motion 代表取締役

1998年~IT教育関連NPOを立上げ、年間60以上の小学校現場における「総合的な学習」の創造的な学習支援や美術館・科学館等にてワークショップを開催。その後Web制作会社勤務を経て中小企業のWeb制作・コンサルティングを主事業に独立。その後、2016年5月〜現在では「ドローン×地方創生」をテーマに観光集客の向上を目的とした空撮動画制作を行う株式会社Dron é motion(ドローンエモーション)設立。各地自治体や観光地のPR動画コンテンツ制作の傍ら、JUIDA認定スクール講師や、企業研修、eラーニング等の講師としても活動。また、ドローン専門メディア「DRONE.jp」等のメディアでレポートや執筆活動もしている。

aco 氏

学生時代に欧米で5年間暮らし、大学卒業後はテレビ局に入社。記者として報道番組に長年携わり、時に撮影から編集、ナレーションまでをすべて自ら行う。バラエティ番組のアシスタントプロデューサーを経て、現在はIT企業で広報に従事。プライベートでは2017年にロボティクスアカデミーでドローンを学び、空撮映像と地上映像を組み合わせた作品をつくっているほか、小中学校のドローン体験会のスタッフとしても活動している。

■開催概要

【日程】

2022年12月1日(木) 18:45開場、19:00スタート/20:30終了予定

【会場】

デジタルハリウッド駿河台キャンパス(御茶ノ水) 駿河台ホール

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階

【開催形式】

オフライン開催、会場観覧定員60名

※オンライン配信はございません。

【タイムテーブル】

18:45 会場オープン

19:00 トークセッションスタート

20:15 質疑応答

20:30 終了予定

【お申し込み方法】

参加ご希望の方は下記よりお申し込みください

https://forms.gle/85xzMeE1fYU8iPeG6

※11月29日締め切り

- デジタルハリウッド株式会社

1994年、日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを設立。現在、東京と大阪に専門スクールと、全国の各都市にWebと動画について学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。2004年には、日本初となる株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院(専門職)」、翌年4月には「デジタルハリウッド大学」を開学。設立以来、9万人以上の卒業生を輩出している。

さらには、2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』を開校、同年11月には日本初のドローンビジネスを皮切りに、ロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校した。

デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

- デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー

「LIFE with Robotics!」をコンセプトに、よりよいみらいを描き、実生活の中にロボットの活用機会をデザイン・実装できる人材の養成を行います。

ロボットの実生活における利活用の促進と、利用者の保護のバランス感覚を持ったサービスロボティクスのプロフェッショナルの育成に全力を注ぎ、ロボット共生社会の実現を目指します。

—————————————————————–

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。