京阪奈エリアでのドローン産業振興を推進する有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾朗社長)は3月12日、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲(さきしま)モリーナで、ドローンを体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催すると発表した。もともとドローンレース向けのFPVドローンによる臨場感満点の館内ドローンツアーが体験できるほか、能登半島地震の災害支援で活躍した狭小空間用点検ドローン2の飛びざまを目の前で見られるなど、ドローンの活躍する世界を体感できる。防災、産業振興、観光、エンターテインメントなどの事業創出、拡張などへの刺激を目指す。入場無料。

大阪・咲洲モリーナの大空間をドローンが飛ぶ 「咲洲プレ万博」公式イベント

SUPER D★EXPERIENCEは、従来のドローンの体験会を超えた体験の提供を目指すイベント。ドローンの飛行を歓迎する会場で、厳選された特定の機体について、ネットなどに遮られることなく飛行する様子を見られる。大阪・関西万博の機運を醸成する目的で2023年4月から展開中の官民連携プログラム「咲洲プレ万博」の公式イベントでもある。咲洲プレ万博実行委員会に参画する公益財団法人大阪産業局(大阪市中央区)もブースを出展し、空飛ぶクルマのバーチャル体験を提供する。

会場となる咲洲(さきしま)モリーナは、建設機械、イベント用品など総合レンタル事業を手掛ける西尾レントオール株式会社(大阪市中央区)が開設した複合研究開発・交流拠点、R&D国際交流センター(大阪市住之江区)の敷地内に整備された木造モジュール施設。アスファルト敷の段差がない構造で幅広い催し物に対応する。ドローンの飛行も歓迎姿勢で、天井に木製のアーチがはりめぐらされた造形が特徴で、SUPER D★EXPERIENCEではドローンが天井に接近する様子を目撃できる予定だ。

登場する事業者はいずれも目玉企画となりうるケースばかりだ。シーサイドスカイ&YDLは自作の小型FPV機を館内を鳥のように飛行する計画。機体に搭載されたカメラの映像がドローンの視線をとらえ、ゴーグルを装着するとまるで小さなドローンの操縦席に乗っているような、空間を自在に飛ぶ楽しさ、鳥になったかのような気分を満喫できる。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は、点検作業員を悩ませる狭くて暗くて危険な屋内空間に入り込むことを得意とする小型機IBIS2(アイビスツー)を持ちこみ、咲洲モリーナの模擬点検に挑む。木を組んだ天井をどう飛ぶか、機体からどう見えるのかが見ものだ。同社の機体は東京電力が福島第一原子力発電所の格納容器内を点検するときにも採用された話題機でもある。

菱田技研工業株式会社(堺市)は、バッテリーが充電されていなくても家庭用コンセントにつなげれば飛ばせるコンセントドローンを披露する予定だ。機体に吸盤をとりつけてビルの壁にはりつくドローンも展示する。ドリルなどの作業機と組み合わせることで、高所作業の機械化、無人化を促進する技術として注目されていて、2023年に開催されたJapanaDrone2023では技術論文コーナー「ポスターセッション」で最高賞の理事長賞を受賞している。

ブースも現場感覚の体験ができるコンテンツが満載だ。インフラ点検で実績を重ねている株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(東京)は米AIドローンメーカー、Skydioの機体を展示するほか、東京に設置しているドローンの格納庫、Skydio Dockを大阪の会場から遠隔操作する様子を披露。設備さえおいておけば離れた場所で警備、点検が可能になる体験を提供する。

ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)は、同社が開発したマルチコプター型ハイブリッド機「AeroRangeG4-S」を展示する。バッテリー、発電機の併用で長時間、長距離飛行を得意とする機体で、物資輸送などへの活用が強く期待されている。2月29日に福島県で行われた国土交通省の実証実験に参加したさいは、不具合の発生で中断をするまでの間だけでも、速報値で60㎞を超える飛行距離を記録した。残った燃料から推計するとい推定飛行距離が相当程度上乗せできる見込みで、確報が楽しみな状況だ。館内飛行はしないが、長時間、長距離飛行に欠かせない軽量化の工夫などを実機で確認できる。

ドローンスクールを運営する株式会社奈良自動車学校(奈良市)は、ドローン講習専用設備を持つ全国でも珍しいドローンスクール。当日はDJI Air3の操縦体験や、講習説明会を提供する。同社は自社の事業としてスクールを運営するだけでなく、地域のドローン普及に力を入れており、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会を構成している。

京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は2022年7月に奈良県コンベンションセンター(奈良市)で第一回ドローンフォーラムを開催しており、今回の技術の展示と第一線で活躍する10人以上の専門家の登壇による講演、パネリディスカッションを開催している。今回の「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」はその後続企画にあたる。増尾朗実行委員長は「第一回がドローンを知る、触れるイベントだったので、第二回の今回は体感するイベントを目指して企画しました。ご来場のみなさまにドローンの魅力を吸収して頂き、社会をより豊かにする活動にご活用いただきたいと考えております」と話している。

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

発表は以下の通り

第二回京阪奈ドローンフォーラム 3月12日に大阪・咲洲モリーナで 入場無料

京阪奈エリアのドローン産業振興を志す有志グループ、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会(実行委員長、増尾 朗)は3月12日(火)、大阪市内の木造モジュール施設、咲洲モリーナ(大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75、西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)で、ドローンの真価を体感するイベント「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」を開催します。 館内でドローンが飛行したり、会場の特徴でもある木材を組み込んだ天井を能登地震の震災対応で活躍した小型ドローンが点検飛行をしたりする様子を目撃できます。事業の創出や拡張、防災対策、エンターテインメントの構想、好奇心の充足、など充実した時間をご提供します。ドローンの飛行を実際に見て、操縦体験もできます。是非お越しください。入場無料。※事前web登録でオリジナルグッズプレゼント。

記

催事名:「SUPER D★EXPERIENCE~第2回京阪奈ドローンフォーラム」

日時:2024年3月12日(火)、10:00~16:00(予定)

会場:咲洲モリーナ(西尾レントオール株式会社R&D国際交流センター内)

住所:大阪府大阪市住之江区南港北1-12-75

アクセス:「コスモスクエア」下車徒歩5分、「トレードセンター」下車徒歩6分

会場MAP: https://www.nishio-rent.co.jp/sakishima/access/

主催:京阪案ドローンプロジェクト実行委員会(代表企業:マスオグループ本部=奈良県奈良市三条大路1丁目1番93、株式会社奈良自動車学校)

参加費:無料

※詳細は参考資料及びWEBサイトをご確認ください。

参考資料 https://prtimes.jp/a/?f=d101951-10-f1c576f0f6d030002fa6df5bd75f525b.pdf

WEBサイト https://www.keihanna-drone.com/

会場はここ、咲洲モリーナ

主催団体の代表企業、奈良自動車学校も操縦体験を提供

FPV体験をぜひ

菱田技研工業が展示する機体のひとつ

能登半島地震、原発格納容器内点検などで活躍中のLiberawareのIBIS2もフライト

JIWは東京の機体を大阪から動かす体験を提供

AGLは長時間飛行、長距離飛行チャレンジ中の機体「G4S」をお披露目 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

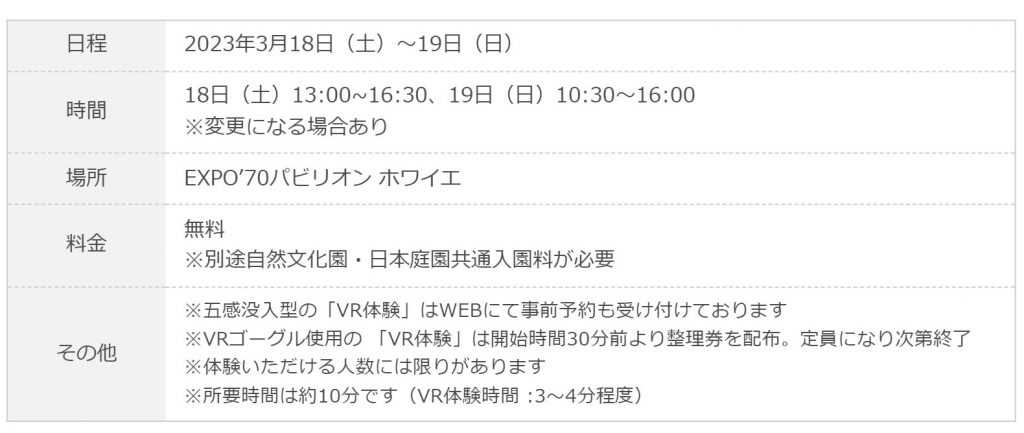

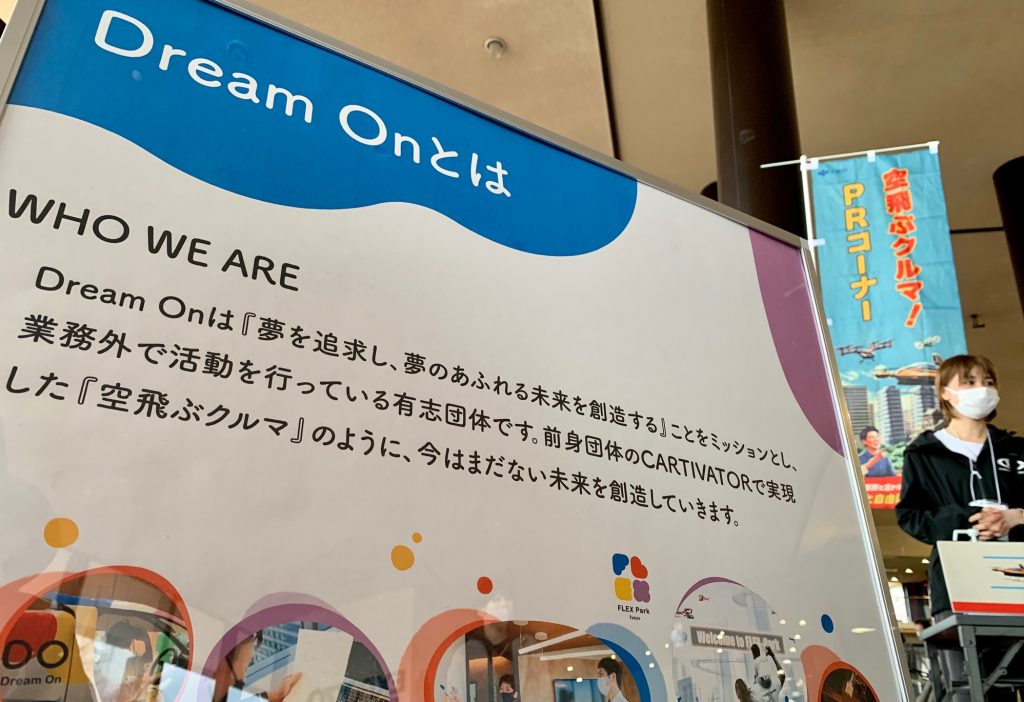

日常的な空の移動に使う乗り物として、「空飛ぶクルマ」などと呼ばれるAAM(アドバンスト・エア・モビリティ)の社会受容性向上活動を進める有志団体 Dream On(ドリームオン、東京)の疑似搭乗体験マシンが3月18日、大阪府吹田市の万博記念公園にお目見えし、多くの来場者の好奇心を刺激している。体験は3月19日(日)も行う。18日には体験を終えた参加者が一様に笑顔を見せ、「おもしろかった」、「早く実現してほしい」、「期待を超えた」と好評コメントを寄せた。Dream Onの中村翼代表は「体験会で頂くリアルなフィードバックはとても価値が高いと思っています。疑似ではありますが、ぜひ五感で味わって頂きたいです」と話している。体験料は無料(会場の万博記念公園・自然文化園・日本庭園共通入場料は一般で大人260円、小中学生80円)。体験の予約はほぼ埋まっているが、スタッフによると「実は、隙間時間があれば、ひょっとすると体験チャンスがあるかもしれません」と話している。

「実用化を祈念」「こんな未来を早く」など前向きメッセージ続出 「とんでもきもちわるくなかった」もwww

搭乗体験マシンがにぎわいをつくっているのは、万博記念公園内の「EXPO’70パビリオン」の「空飛ぶクルマPRコーナー」だ。2025年の大阪・関西万博でAAMの飛行実現に向けて環境整備に取り組む大阪府が主催する「空飛ぶクルマの社会受容性向上事業」の一環で、体験を通じてAAMへの理解を深め、親しみを高めてもらう企画だ。クルマ型のマシンのシートにすわり、VRゴーグルを装着すると、目の前にAAMに乗ったかのような風景が広がる。VR映像中で空クルが進むのにあわせて、マシンが進むため、実際に動いている感覚も味わえ、没入感を満喫できる。

会場では事前予約の来場者がゴーグルを装着してマシンに搭乗。ゴーグル内ではビル屋上でAAMに乗る前からのシーンが流れる。映像内で空クルが発信すると、それにあわせて搭乗マシンも前進する。映像内では飛行中の日差しも忠実に再現されていて、これも没入案を演出する。体験者は、左右、上下に首をまわすので、風景を楽しんでいる様子がうかがえる。数分で空クル体験は終了するが、ゴーグルをはずすと一様に笑顔がはじける。

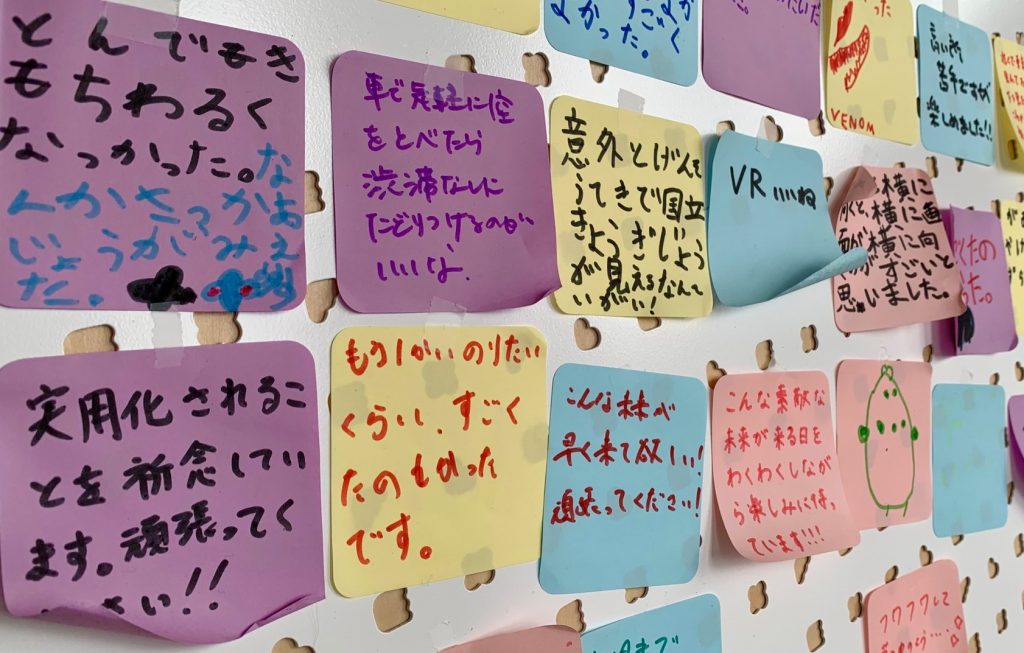

終了後には付箋に感想を書いて、ボードにはってもらう。ボードには「実用化を祈念」「もう1かいのりたい」、「こんな未来が早く来て欲しい」、「高い所、苦手ですが楽しめました」などの感想が並んだ。また「がんばってください」とDreamOnの活動にエールを送るコメントもあった。

立ち会ったDreamOnの中村代表は「未来について具体的なコミュニケーションをすることに少しでもお役に立ちたいと思いこの活動を続けています。このマシンだけでこれまでに2000人以上の方に体験して頂きました。みなさまから多くの感想をいただき、そのひとつひとつが、これからを築くために貴重なデータになっています。とくに思ったことをストレートに口にだす子供たちの感想は刺激になります。この体験を通じて未来を仕掛ける側になっていただける方が増えればいいとも思っています。今後もこうした活動を続けていきます」と話している。DroneTribuneも、「ドローンやエアモビリティー前提社会の実現を通じて価値ある未来をたぐりよせる」ことを掲げて活動しており、中村代表の活動に通じる。

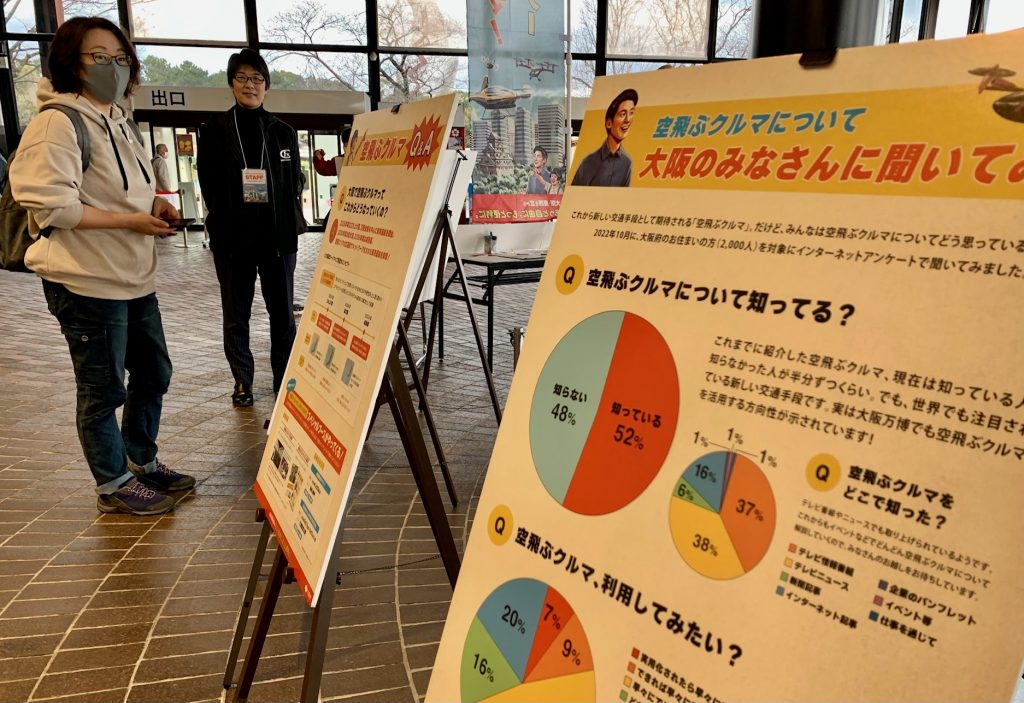

PRコーナーには、搭乗体験のほかに、VRゴーグルを使用したAAMのVR体験ができるコーナーもある。ここでは大阪を飛ぶ体験ができる。またAAMの理解に役立つパネル展示もあり、スタッフが来場者に説明をしたり、問い合わせに応じたりしている。この日はAAMに詳しく多くのイベントで登壇実績を持つ中央復建コンサルタンツ株式会社(大阪市)の松島敏和氏が、来場者の「どのぐらい飛べるんですか?」、「いつ実現するんですか」などの質問にていねいに応じていた。

空飛ぶクルマPRコーナーが万博会場に設置されるのは3月19日(日)、10:30〜16:00まで。期間中、PRコーナーに近い万博記念公園の「お祭り広場」で、「第2回 魚ジャパンフェス in 万博記念公園」も開かれている(21日まで)。会場には「天然!アラスカ産紅鮭のこぼれいくら丼」(こぼれいくら海越)、「贅沢まぐろ3種丼」(黒潮市場)、「北海宝舟9種盛り海鮮丼」(北の海 どさんこ海鮮市場)など、海の幸の店が全国から集まるので、空クル体験と味覚を同時に味わえる。魚ジャパンフェスには別途入場料300円が必要だ。

来場者に説明するDreamOnの中村翼代表(中央)

ボードに張り出されたDreamOnの体験マシン利用者のコメント

体験マシン利用中の様子を家族が記念に

VR体験コーナー。空も見上げたくなります

DreamOnのマシン搭乗者は正面だえでなく、周囲をみまわしたり、高さを確認したりして景色を楽しむ

ゴーグルを装着してワクワクの空クル疑似体験

展示パネルの前に集まる好奇心旺盛な来場者。中央復建コンサルタンツの松島敏和氏が念入りに説明

「空飛ぶクルマについて知っている人はどれぐらい?」。事前にとったアンケートの結果モパネルで展示

ボランティア精神あふれるDreamOnの活動

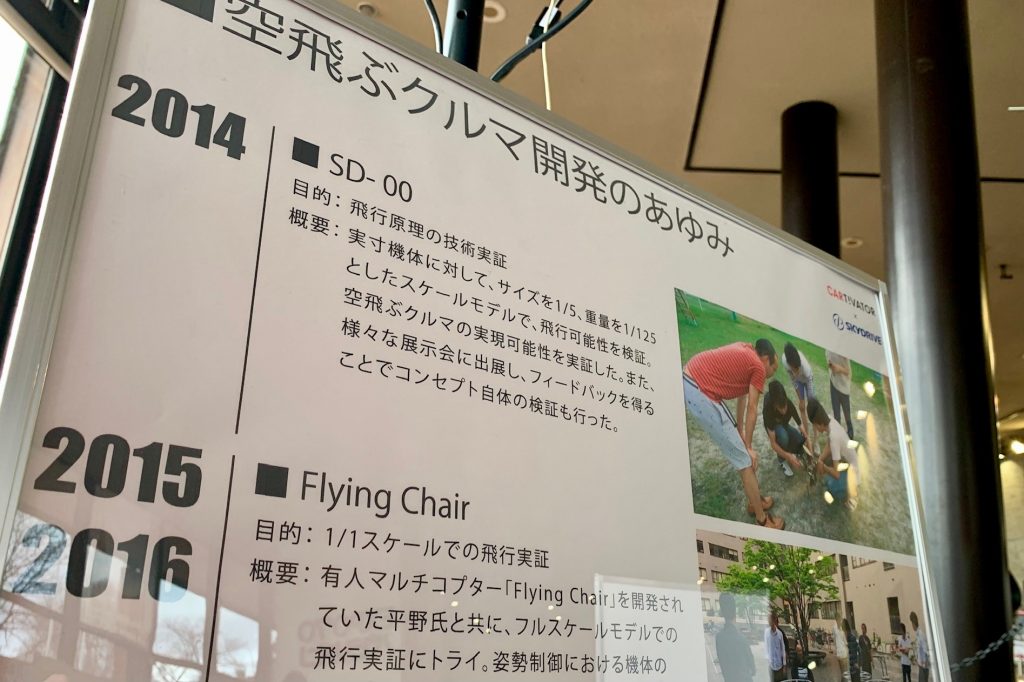

「空飛ぶクルマ」開発のあゆみもパネル展示 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.3.13

近畿⼤学経営学部(⼤阪府東⼤阪市)は3月の春休み期間中、ドローンの体験会とビジネス創出のワーショップを組み合わせた「ドローン講習会」をキャンパス内で開催した。近畿大学経営学部経営学科の鞆(とも)⼤輔教授との共同研究で交流があるTDCソフト株式会社(東京)が講習を担当した。参加した近畿大学の学生、大学院生の大半がドローンを扱うのは初めてで、講習ではドローンの概要、歴史、操作法、資格などの概要について説明を受けたうえで、手動とプログラムとで飛行する体験し、ドローンを活用するビジネス創出のワークショップに臨んだ。参加者からは質問やアイディアが次々と寄せられるなど、会場は活気にあふれた。

学生から質問、意見が続出 講師の大澤氏「誰を喜ばせるのかが大事」

講師を務めたTDCソフトの大澤諒さんの話に学生たちも耳を傾ける 講習会は3月3日、近畿大学東大阪キャンパスで行われた。講師は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が発行する「無人航空機操縦技能証明証」、「無人航空機安全運航管理者証明証」を持つTDCソフトの大澤諒氏が務め、ドローンの基礎知識、操縦体験会、ビジネス創出ワークショップの三部構成で進めた。

講習ではドローンの種類、飛ぶ原理や特徴、開発の歴史、ドローンの語源、関連する法律などの基礎知識を身に着けたのち、中国Ryze Technology社のトイドローンTelloを手動、プログラミングのそれぞれの方法で操作する体験を積んだ。学生からはこの間、「バッテリーの性能向上の可能性はあるのか」、「操縦する資格を取得するための費用や時間はどの程度か」などの質問や、「充電を目的とした補給ドローンがあれば航続時間、距離を実質的にのばせるのでは」などの意見が寄せられた。

また講師の大澤氏が、プログラミング操作をする学生が手元の画面を見ながら飛ばしている様子について、「操縦者は機体ではなく画面を見ています。これが目視外飛行です」などと解説をすると、学生が「遠くまで飛ばして視界から消えることだけを言うわけじゃないんですね」と感想が寄せられた。

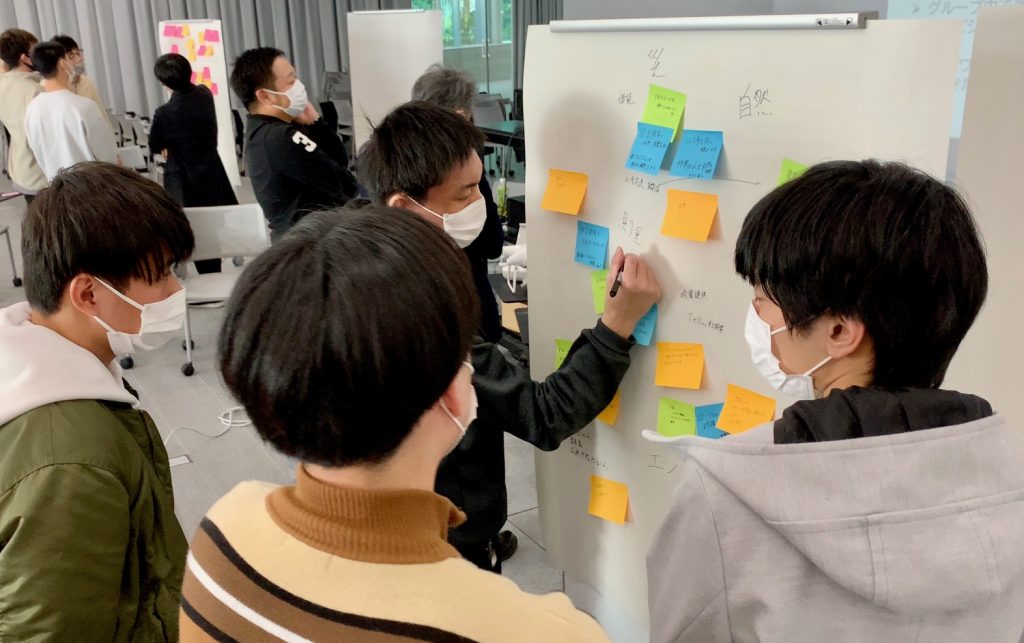

ビジネス創出のワークショップでは、学生たちが新しいビジネスのアイディアを出し合うことに挑んだ。大澤氏は「最初にどんどん意見を書き出してください。それを実現する制約に思い当たることがあっても、それはあとで考えることにして、思いついたアイディアをどんどん出してください。生み出し続けることが大事です」、「書き出したアイディアがビジネスになるかどうかを考えるときには、誰の、どんな課題を解決するのか、どんな喜びを生み出すのか、そのビジネスのどこが新しいのかを考えてみてください」と助言した。学生は、2つの班に分かれて班内で意見を付箋に書いて張り出したり、班内で似た意見が出たときにまとめたりして、ビジネスになりそうかどうかを検証した。検証の間には、「ドローンを飛ばせるなら、そもそも家そのものを飛ばせれば便利ではないか」など未来志向の意見が続出。それを聞いた学生が「それならエグいところにも家をつくれる」と盛り上がった。

アイディアの発表では、ディスプレイを取り付けたドローンによる広告表示、種蒔きから収穫までの自動農業ドローン、ドローン同士のサバイバルゲーム、ドローン傘、などが示された。学生たちからは「そのビジネスではお金は誰がはらうのか」といった質問や「ドローン傘にはカバンを持たせられる機能も持たせたい」といった意見が上がった。講師の大澤氏が「実はすでに検討されているものもあります。どこまで進んでいて、どこで壁にぶつかっているのかなどを調べると、そのアイディアを実現させることにつながるかもしれません」と解説を加えた。

すべての意見が出そろったあと鞆教授は「いろいろな意見が出て頼もしかった。ドローン傘のアイディアは雨天時のクルマの乗り降りするときのわずらわしさを解決することに役立ちそう。サバイバルゲームのアイディアは、操作技術の競い合いに加えて、プログラムで自動航行させるドローン同士の競い合いもおもしろそう。磨けばうまくいきそうなアイディアもあり、大変おもしろかった」などと講評した。

この日の講習は、近畿大学の「スマートウエルネス・プログラム・東⼤阪キャンパスにおける社会実証実験を通した学⽣教育」のプロジェクトの⼀環として行われた。近畿大学とTDCソフトは今回の取り組みの成果や課題を洗い出し、今後の展開を検討する方針だ。

スマホでプログラム飛行の準備中

事業創出の作戦会議でアイディアを出し合う

こちらの班もビジネスのアイディアを付箋に書き出して整理中

ビジネスのアイディアを発表中

飛行体験でドローンになじみはじめた参加学生

学生の発表後に講評を伝える近畿大学経営学部経営学科の鞆⼤輔教授 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。