- 2025.6.25

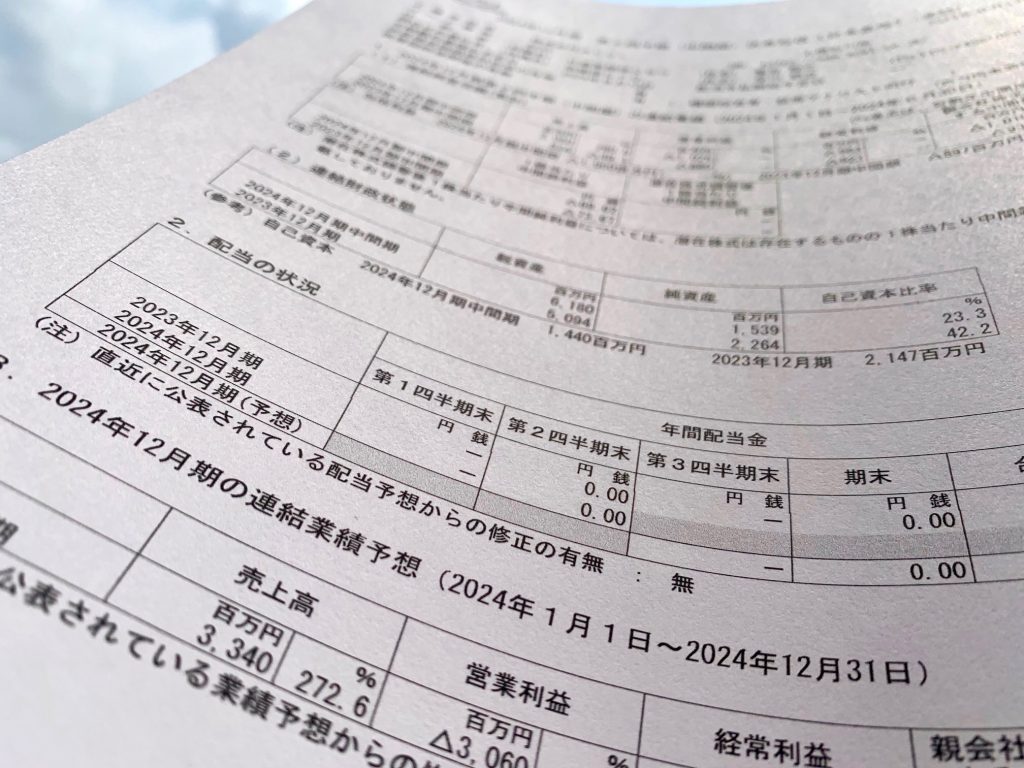

狭小空間点検用の小型ドローン「IBIS」の開発で知られる株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は6月25日、マレーシアのAerodyne Group(エアロダイングループ、Aerodyne Geospatial Sdn. Bhd.)とIBISを運用する人材育成に関わる覚書を交わしたと発表した。東京株式市場では発表を好感し、リベラ株はじりじりと値を上げ、一時、1646円をつけた。なお、覚書締結の時期、人材育成の時期、規模などについては発表では触れていない。

現地訓練機関にカリキュラム構築 将来は海外展開も

発表は6月25日午前11時に行われた。午前10時に1577円で寄り付いていたリベラウェア株は一時1517円まで売られたが、この発表のあと株価はじりじりと値を上げた。

発表によると、リベラウェアはAerodyne Groupの訓練機関「Aerodyne Flight Institute(AFI)でIBISを運用する人材の育成を進める。人材育成はカリキュラム構築、教材の英語対応化、OJT実施などを含む。マレーシアで育成した人材の海外展開も視野に入れるという。

リベラウェアは今回の覚書は「海外市場への事業拡大および収益基盤の多角化を推進するため」と位置付けている。

発表はこちらから。

または以下の通り。

LiberawareとAerodyne Groupが業務提携に関する覚書を締結

~マレーシアにおける高度スキル人材育成プログラムで「IBIS」パイロットを育成~

株式会社Liberaware(千葉県千葉市、代表取締役 閔 弘圭、以下「当社」)は、海外市場への事業拡大および収益基盤の多角化を推進するため、このたびマレーシアを拠点とするAerodyne Geospatial Sdn. Bhd.(所在地:マレーシア・セランゴール州サイバージャヤ、代表者:Kamarul A. Muhamed、以下「Aerodyne Group」)との間で包括的な業務提携に関する覚書(MoU)を締結いたしました。

本提携は当社が経済産業省より採択された「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」を通じて実現したものです。ドローンを用いたインフラメンテナンスのデジタルソリューションによる現地完結型エコシステムを構築することを目標とし、Aerodyne Groupの人材育成事業を通じた当社IBISシリーズ(以下、「IBIS」)のパイロット人材育成や、両者の顧客基盤をもとにした実際の現場でのOJT(On-The-Job Training)実施のほか、マレーシアで「IBIS」並びに当社のデジタルソリューションを活用できる高度人材を育成することを目標としています。また、上記を通じて、マレーシア市場での新たな事業機会を創出し、アジア地域全体への展開を視野に入れた協業体制を構築いたします。

■本提携の背景

当社は2016年の創業以来、「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と運用を行っており、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内や下水道管路内、JR東日本グループをはじめとする大手企業のインフラ設備において、「IBIS」による点検実績を積み重ね、設備情報のデジタル化・DX推進に貢献してまいりました。

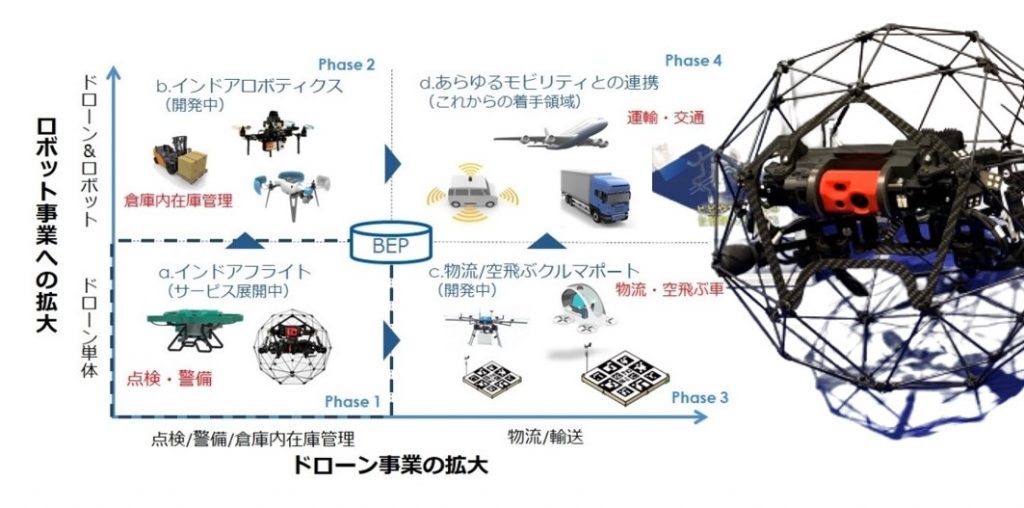

一方、Aerodyne Groupは、2014年の創業以来、Drone Tech、Data Tech、Digital Transformationの3領域を統合した「DT3」モデルに基づくインフラ支援サービスを提供してきました。多種多様なドローンを活用し、AIによるデータ解析と独自プラットフォームによる点検・可視化を通じて、世界45か国以上で事業を展開し、社会インフラの高度化に寄与しています。同社はドローンサービス業界において、2021年より3年連続で世界No.1(Drone Industry Insights調査)に選出されており、人材育成の面でもマレーシア政府と連携した国家的スキームを推進するなど、国際的に高い評価を受けています。

この度、両社の経営資源やノウハウをお互いに活用することで、マレーシアにおける持続可能な人材育成と、その他の海外拠点で、現地完結型ソリューションの提供体制の整備が可能と考え、提携に至りました。

■本提携の目的

本提携は、経済産業省による「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」の支援を受けて実施されるもので、マレーシアにおいて当社「IBIS」および関連デジタルソリューションの運用が可能な高度スキル人材の育成を主目的としています。

Aerodyne Groupが運営する訓練機関「Aerodyne Flight Institute(以下、「AFI」)」において、「IBIS」に特化した教育プログラムを新設し、現地での訓練、実フィールドでのOJT、高度人材の育成を通じて、マレーシア国内で業務が完結するエコシステムの構築を目指します。さらに、育成された人材を活用し、両社のグローバルな顧客基盤を活かした海外展開も視野に入れています。

■主な提携内容

今回の業務提携では、以下のような取り組みを共同で進めてまいります。

・AFIへの「IBIS」カリキュラム設置

– 日本国内で運用中の「IBIS」トレーニングセンターをモデルに、同様の機能をマレーシア国内に構築

– 「IBIS」インストラクター資格を有する技術者の育成、トレーニング教材・各種マニュアルの英語化

・顧客フィールドにおけるOJTの実施

– カリキュラムを履修した現地人材に対し、日本の操縦者監修のもと、実環境でのOJTを実施

– 「IBIS」の操作技術に加え、対象プラントや工場設備の基本知識を習得

・育成された高度人材の海外展開支援

– 両社のグローバルネットワークを活用し、育成人材が海外の顧客現場で活躍できる機会を創出

– マレーシアを起点とした人材育成・派遣モデルを他国へも展開可能なスキームへ発展

■ 今後の展開

本提携を通じて、当社は経済産業省の推進する「グローバルサウス未来志向型共創等事業」を、Aerodyne Groupはマレーシア政府の推進する「Shared Prosperity Vision 2030」の目標、特に「マレーシアを高所得国家へ導く新たな人材育成」「第4次産業革命(IR4.0)分野への若年層の参画促進」といった方針を、両社で補完しあいながら両政府の政策を実現してまいります。

また、今回の取り組みを通じて、マレーシアの高度人材を東南アジア地域の諸外国に派遣することで、日本国内のグローバル企業の顧客に対しても、これまで以上に円滑かつ高品質なサービス提供が可能となる体制を構築できることを見込んでいます。

そして、Aerodyne Groupが有する広範な顧客基盤に対して、「IBIS」の有効性を積極的に提案していくことで、短期的にはマレーシア市場での成功事例の創出を図り、中長期的にはそのノウハウを同社の45か国に広がる海外市場へ拡大していくことも想定しております。

なお、本提携の業績に与える影響は軽微ですが、中長期的には両社の技術連携や市場開拓を通じて相互の業績向上に寄与することを期待しています。

▼Aerodyne Groupについて

Aerodyne Groupは、ドローンテクノロジー(Drone Technology)、データテクノロジー(Data Technology)、およびデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)を融合した「DT3」ソリューションを提供するグローバルリーダー企業です。世界45か国に展開し、リアルタイムのデータ解析、自動化、予知保全を通じて、企業のデジタル変革を支援し、業務の効率化と生産性の最大化を実現しています。ドローン業界における権威ある調査機関であるDrone Industry Insights(ドイツ)が発表する「グローバル・ドローン・サービスプロバイダー・ランキング」では、2021年から3年連続で世界第1位に選出されており、イノベーションとドローン運用面で業界を牽引する存在として高く評価されています。また、Aerodyne Groupは、自社運営のAerodyne Flight Instituteを通じて、マレーシア民間航空局(CAAM)認定のドローンパイロット養成機関としても先進的な取り組みを展開しています。これまでに1,000名を超えるプロフェッショナルドローンパイロットを育成・認定しており、受講者は民間防衛、石油・ガス、法執行機関など多様な業界から集まっています。これにより、同社のトレーニングプログラムが、ミッションクリティカルな分野においても広く信頼されていることが示されています。

会社名:Aerodyne Geospatial Sdn. Bhd.

代表者:Kamarul A. Muhamed

所在地:Persiaran Cyber Point Selatan Cyber 8, 63000, Cyberjaya, Selangor

設立:2014年

事業内容:

・Drone as a Service(DaaS):送電線、通信塔、発電所、建設現場などにおける高頻度・広範囲な点検サービスをドローンで提供。

・インフラDX支援:エネルギー、通信、農業、都市インフラ分野において、ドローンとデジタル技術を組み合わせた統合ソリューションにより、業務の効率化や予知保全を実現。

・Software as a Service(SaaS):DRONOSは、インフラ点検およびアセットインテリジェンスのためのクラウドネイティブかつAI搭載のSaaSプラットフォームです。ドローンによる自律飛行データの処理、AIによる設備や損傷の自動検出、デジタルツインによるレポーティングを可能にし、通信塔や送電線、石油・ガスパイプラインなどの重要設備における現場リスクの低減、点検コストの削減、意思決定の迅速化を支援します。

・人材育成と研修:政府認定のドローンスクール運営事業者(RPTO)として、Aerodyne Flight Instituteを通じ、ドローンパイロットおよび点検スペシャリストの育成・訓練を実施。

▼株式会社Liberawareについて

株式会社Liberawareは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っております。弊社は、ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し続け、人々に安全で平和な社会をお届けします。

会社名:株式会社Liberaware(リベラウェア)

代表者:閔弘圭(ミン・ホンキュ)

所在地:千葉県千葉市中央区中央3-3-1

設立:2016年8月22日

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.6.8

狭小空間点検用小型ドローンIBIS2Assistを使ったレース、「JR東日本グループドローンDX CHAMPIONSHIP」が6月7日、JR高輪ゲートウェイシティ駅と一体化した一帯に構える大型複合ビルで開幕した。初日の7日はJR東日本の設備点検、工事設計業務などでドローンを活用する部署4チームがIBIS2でタイムを競い合う「JR 東日本グループ Challenge Cup」が行われた。駅そっくりで観客からドローンが見えるよう工夫されたコース、選手の表情が分かるステージ、手に汗握る実況、ドローンの操縦席にのっているような迫力ある映像など、本格的なレース仕様の演出が特徴で、白熱したレースと各チームの熱のこもった応援で来場者も大きな拍手を送った。8日には企業対抗戦が行われる。

映像、コース、実況、ステージなど本格演出で来場者も熱狂

ドローンDX CHAMPIONSHIPはJR東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本、東京)、デジタルツインのCaLta株式会社(東京)、Liberawareが開催した。レース演出はプロチームの運営、イベント企画を手がけ、国際レースへの出場や優勝の経験も豊富なDRONE SPORTS株式会社(東京)が担った。

会場はJR高輪ゲートウェイシティ駅改札からすぐのTAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1の地下2階にあるTAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hallだ。

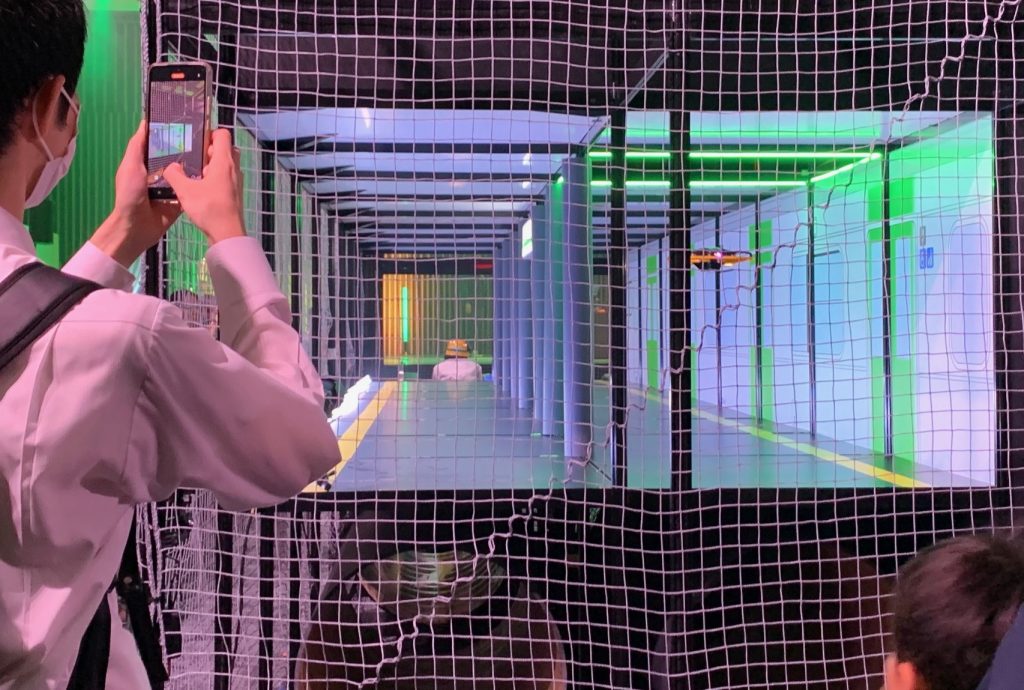

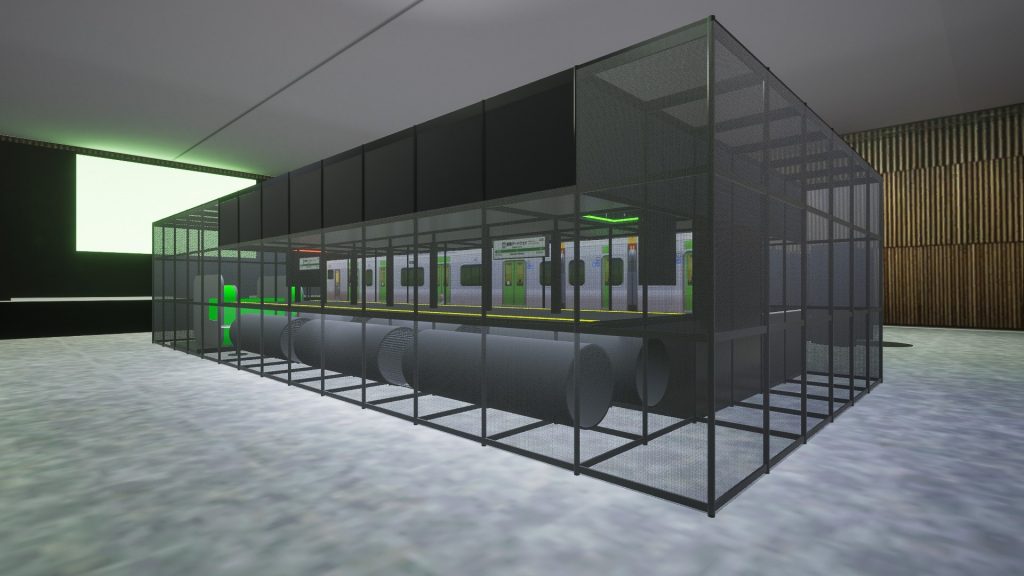

ホール内にJR高輪ゲートウェイシティ駅そっくりのミニチュアコースが設置された。駅の天井をくぐるコース、ホーム床下の配管をもぐるコースのほか、二次元コードを読み取る仕掛けや、SUICA改札にタッチする仕掛けなどJR東日本らしさを取り込んだ。飛行コースは観客の目の高さが中心で、観客が間近でドローンの動きをみられる工夫も凝らされている。

選手は会場内に設置されたステージの上の所定のシートに座り、ゴーグルを装着して、コントローラーを操作してドローンを動かす。ステージの背景の大型スクリーンには、選手の表情や飛行中のドローンの操縦席に座っているかのような映像が映し出される。

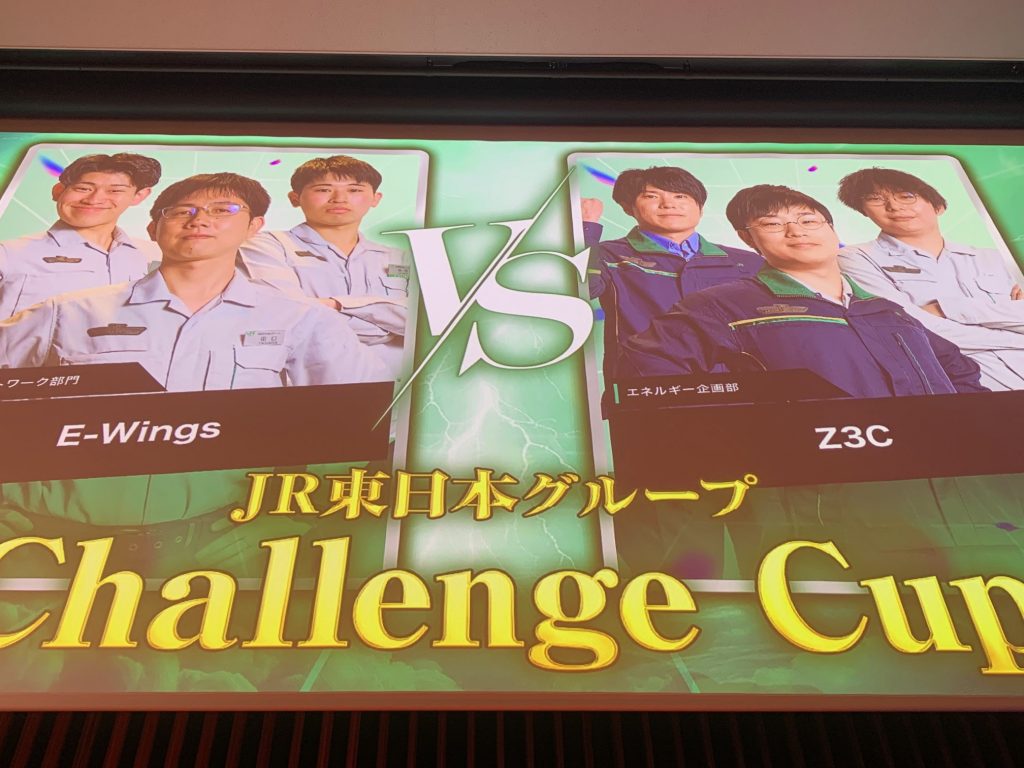

レースは2チームの対戦で、勝ちあがる形式で行われた。各チームは3選手で構成され、3つの対戦の総合ポイントで勝者を決め、勝ち上がる。レースがスタートするとスクリーンに経過時間や、ミッションをクリアするたびに加算されるポイントなどが表示される。ドローンが上手にコースを抜けると、チームの応援団から大きな拍手があがるなど白熱した展開が続き、わかりやすいルールに一般公開された身に来た観客も拍手を送っていた。

この日は決勝で最速タイムをたたき出したチーム「E-Wings」(電気ネットワーク部門)が優勝した。2位が「Z3C」( エネルギー企画部)、3位が「チームKENKOU」(建設工事部)、4位が「Kenchiku Smart Maintenance」( 設備部門=東京建築建設技術センター)だった。

2日目の6月8日には、IBIS2を活用する8つの企業チームによる「JR 東日本グループ presents『IBIS2 Master Cup』」が開催される。ソフトバンク株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、新潟工科大学フィールドロボティクス研究室/株式会社アグリノーム研究所/九電ドローンサービス株式会社合同チーム、KDDI スマートドローン株式会社、セントラル警備保障株式会社、株式会社えきまちエナジークリエイト、JR東日本コンサルタンツ株式会社、JR東日本ビルテック株式会社がレースに挑み、「通信キャリア対決や、電力大手対決が楽しみ」などの声があがっている。

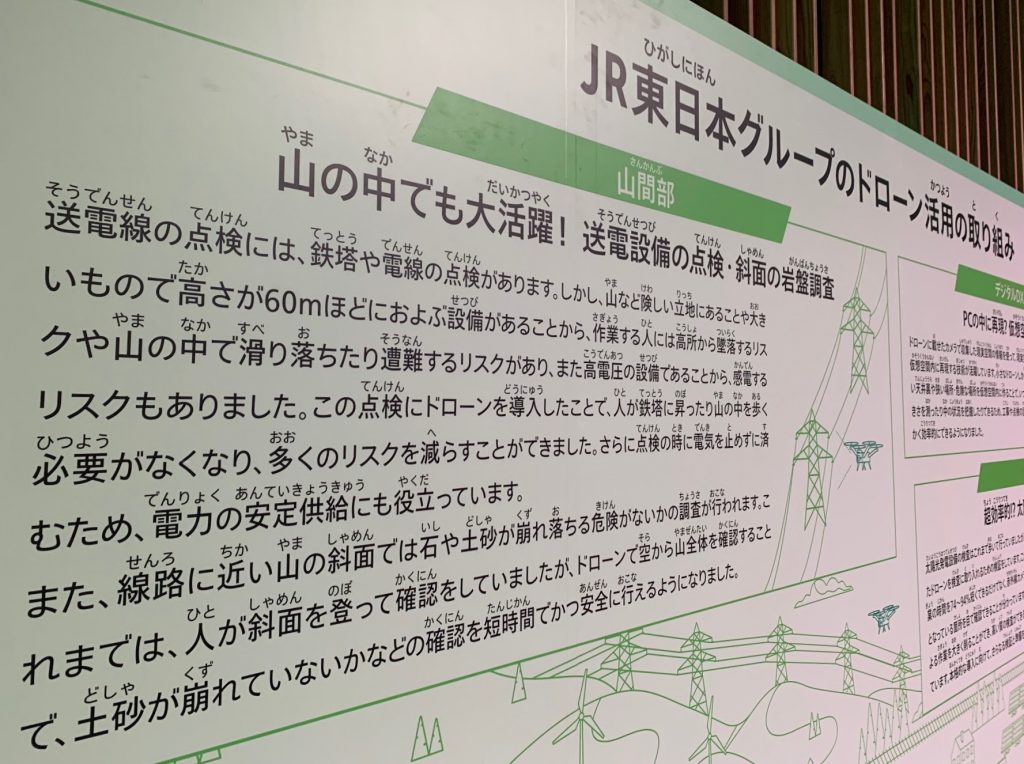

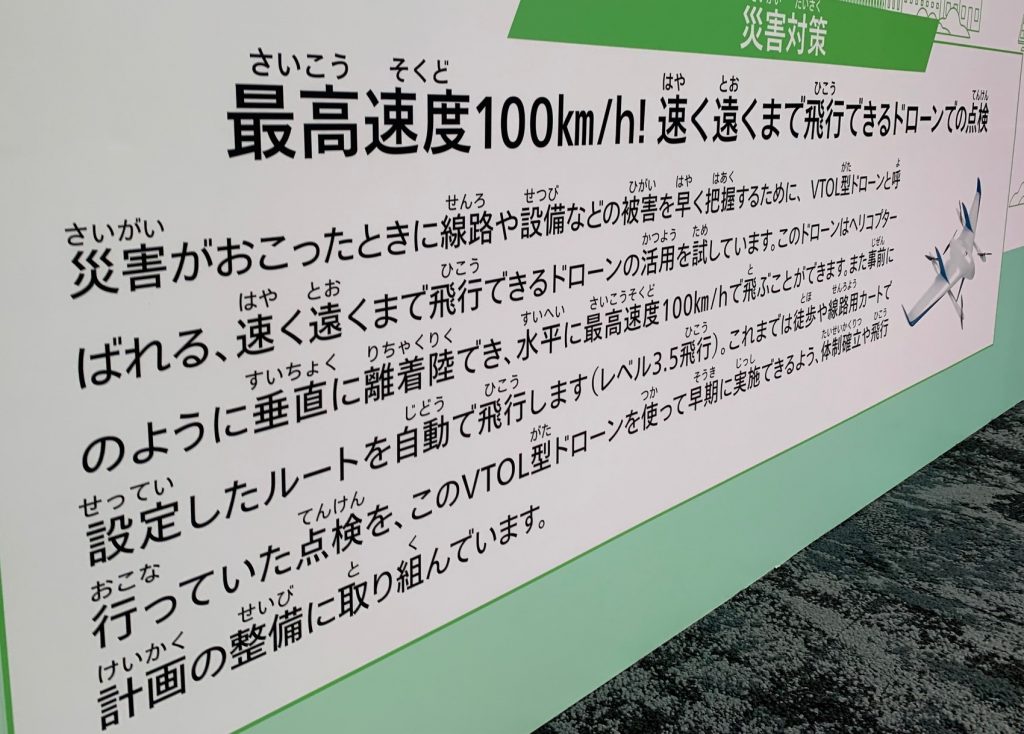

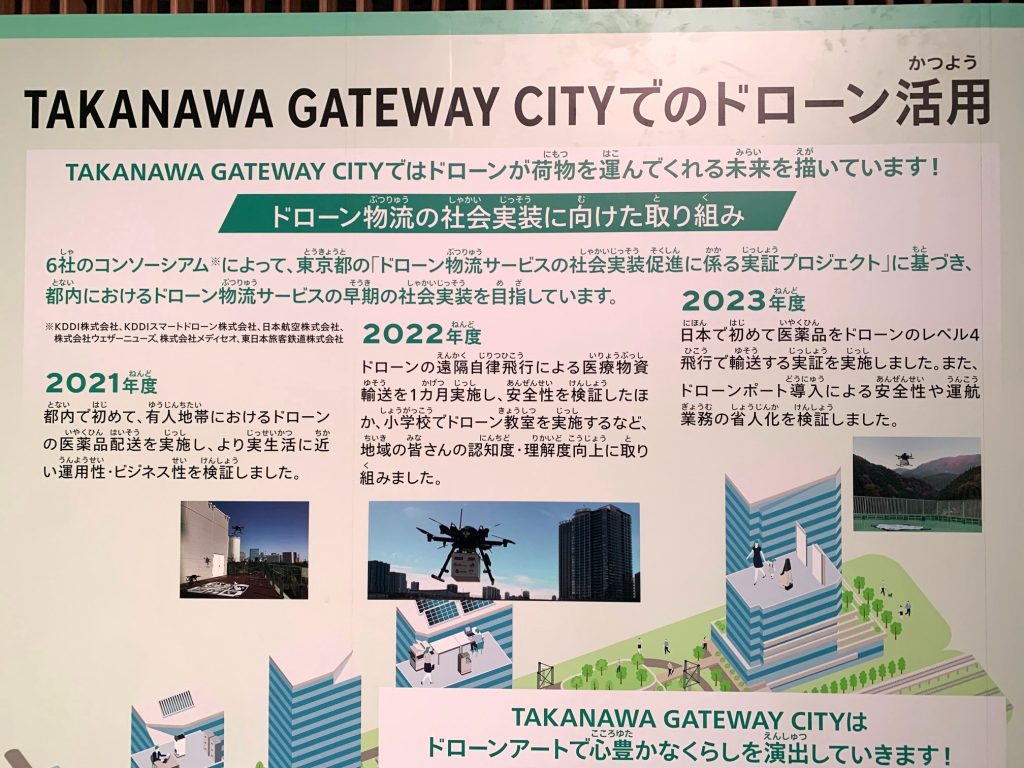

7日のレース後に取材に応じたJR東日本マーケティング本部まちづくり部門品川ユニット(次世代まちづくり創造)の出川智之マネージャーは、「TAKANAWA GATEWAY CITY は『100年先の心豊かなくらしのための実験場』として新たなビジネス・文化が生まれ続けるまちづくりに取り組んでいますので、ドローン、ロボットの取り組みをお示しすることでその一端をお示しできたと考えています。初日は保守点検、設計など各部署でドローンを使っていることをお客様にも知って頂く機会にしたいとの思いを込めて、社内の取り組みを一般公開することにしました。レースというエンタメ要素を取り込みつつ、これらを通じて安全性や生産性を高めようとしている姿勢を伝えられたのではないかと感じています。また会場内に掲示してあるJR東日本グループのドローンの取り組み、たとえば山間部での使い方や災害時の使い方などを読んでくださっている姿を目にし、JR東日本グループのDXの取り組みを広く知って頂く機会になったと感じています」と述べた。

またこの日、選手としても出場したJR東日本建設工事部基盤戦略ユニット(技術戦略・DX)主務の石田将貴さんは「維持管理などの部署はなかなか表に出る機会が少ないので、このような機会にDXで生産性向上に励んでいる姿勢をお示しできたとも思います。働きやすい環境、職場を目指していることをお示しすることで企業の魅力向上にもつながればいい、とも思っています」などと捕捉した。

さらに大会の今後の開催について出川マネージャーは「お客様を含めて内外の反響などを確認したうえで検討することになります。ただ、JR東日本管内は青森、新潟にも職場がありますので、各地から気軽に参加できる機会はこれからもつくりたいと考えています。個人としては各地でで地方大会を開き、ここ(TGWC)で決勝ができたらおもしろいかな、とは思いますが、これはまだ私個人のアイディアです」と述べた。

白熱した応援が会場を盛り上げた

ステージの選手に声援が飛ぶ

コースが観客の目の高さにあり間近にみられる。ネットがはってあり安全対策も

ドローンの飛行シーンをスマホで追える。コース右側の壁は高輪ゲートウェイ駅そっくりにつくってある

SUICAのゲート。コース内に設置してあり、ドローンにSUICAを装着したうえでタッチして通過することがレースのミッションだ

ドローンでSUICAタッチ

ステージ上の選手の表情がわかる演出。ヘルメットをかぶって現場チームであることをアピール

決勝の対戦。各チーム3人が交代で飛行に挑んだ

初日のレース終了後にインタビューに応じるJR東日本の出川智之さん(左)と石田将貴さん

会場入り口のパネル。

会場にはJR東日本グループのドローンにかかわる取組をパネルで掲示してある

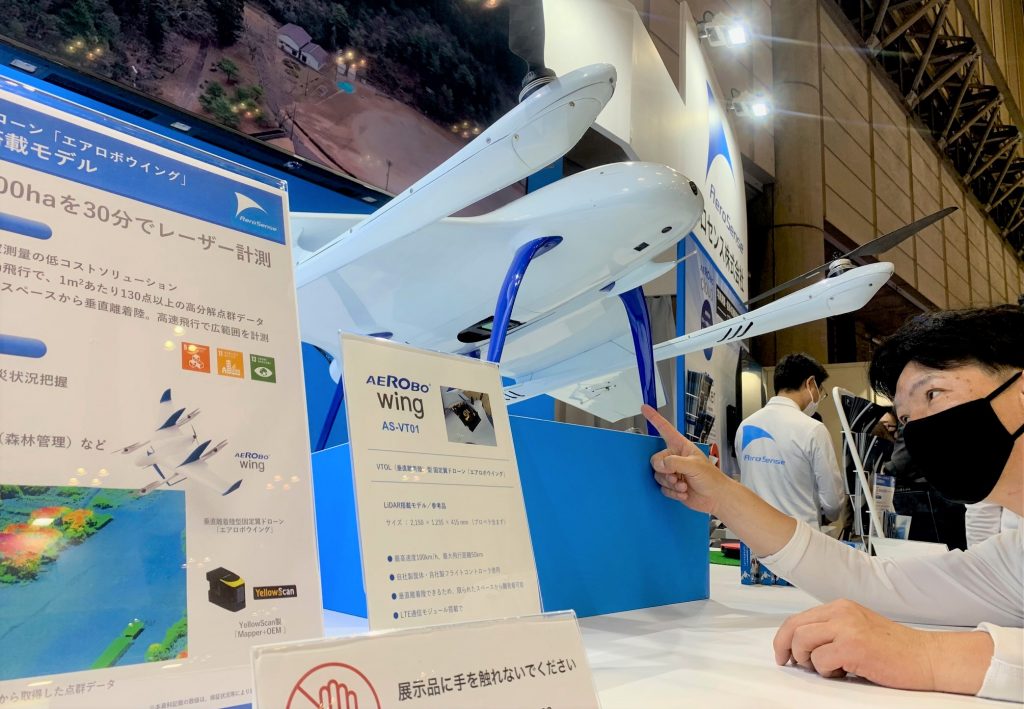

エアロセンスの機体に関する説明も

TGWCではドローン物流の実装を目指す方向だ

エアロジーラボのハイブリッド機も展示

コースの概念図

コースの概念図 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 埼玉県の大野元裕知事は5月1日、八潮市内の県道で陥没しトラックが転落した事故で、2月にドローンが発見した通り、地下10m、現場から下流に30mの地点で、残されていたトラックの運転席部分に男性の姿が見られたことを明らかにした。同日、消防隊員らが立ち入って確認した。翌5月2日、午前5時前から消防などが男性を引き上げ、その場で死亡を確認した。

各地で対策会議 ドローン運用を含め対策強化を

陥没事故は1月28日に発生した。救出作業は二次被害のリスクが想定されたことなどから難航した。陥没から8日後の2月5日に、ブルーイノベーション株式会社(東京)や株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)のドローンが地下の様子を確認することを試みた。その結果、Liberawareの超狭小空間点検ドローンIBIS2が陥没場所から離れた下水管内でトラックの「キャビンのようなもの」を見つけた。これが、その後の救出活動の方針の軸となるなど転機となった。現在、みつかった男性が運転手であるかどうかの確認を進めている。

道路陥没のリスクが高まっていることに関連し、今後、県などによる災害対応の課題や改善点の洗い出しが進められることが期待される。特に、ドローンの活用については、早期の投入要請ができなかったのかどうかなど初期対応を含めた課題、改善点の洗い出しが不可欠とみられる。ドローンに関する基礎知識の共有の是非なども議題になりそうだ。

また陥没事故発生以来、各地で国、地方の担当者などが参加する連絡会議が招集されるなど対応の必要性が高まっており、点検の強化など災害防止対策の見直し、実施が求められることになる。

なお、DroneTribuneは見つかった男性、ご遺族にご冥福をお祈り申し上げます。また、救出、復旧に尽力してこられた関係者、これから復旧にあたられる関係者に敬意を表し、そのために不自由な生活を強いられた地元のみなさまにお見舞い申し上げます。

八潮陥没事故現場周辺(グーグルmapの画像) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、JR東日本スタートアップ株式会社(東京)、JR東日本コンサルタンツ株式会社(東京)の合弁会社で、鉄道設備のドローン点検などを手掛けるCalTa株式会社は4月2日、大阪・関西万博に鉄道点検用ドローンのコンセプト模型、鉄道の線路でドローンが飛行する様子を表したジオラマ、VRなどを出展すると発表した。同社の展示は4月15~21日に会場内の「フューチャーライフヴィレッジ」で開催される。

4月15~21日、フューチャーライフヴィレッジで

CalTa株式会社はJR東日本のメンテナンスを中心に鉄道・インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)促進事業を進めている。主にLiberawareの開発した小型ドローンを駅の天井裏や鉄道の建設現場などの狭小空間で活用し、取得画像から三次元データを生成させて状況を遠隔確認し、AIを組み合わせ不具合の自動検知などを進めている。

大阪・関西万博では4月15~21日に「未来の鉄道点検」と題して鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示したり、点検現場の様子をプロジェクションマッピングで演出したりすることを計画している。

プレスリリースは以下の通りだ。

2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)ブースコンテンツが決定

~「未来の鉄道点検」をテーマに「Project SPARROW」を肌で体感できるブースを展示~

1月29日にTOPICS「2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)への参加決定!」でご案内の通り、「未来の鉄道点検」をテーマに、現在共同で研究開発を進めている「Project SPARROW」について、2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」に参加します。この度、ブース内におけるコンテンツ内容についてお知らせします。

▼概要

イベント名:2025年日本国際博覧会(EXPO 2025 大阪・関西万博)未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・フューチャーライフエクスペリエンス」

展示場所:フューチャーライフヴィレッジ

展示期間:2025年4月15日(火)~21日(月)

展示テーマ:未来の鉄道点検

▼ブースについて

「肌で感じるProject SPARROW」を展示コンセプトとし、コンセプトドローン展示・ジオラマ展示・VR体験など、来場者の皆様に直観的に「Project SPARROW」が作る未来を理解いただけるコンテンツを提供いたします。従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローン※1を是非この機会にご覧ください。

※1 開発段階のものであり、実際に製品化されるものとは異なります

▼ブース内各種コンテンツについて

①コンセプトドローン展示

鉄道点検用ドローンのコンセプト模型を展示します。鉄道インフラの安全を守るだけでなく、地域との調和を大切にし、社会に寄り添いながら未来を切り拓く、先進的なデザインです。模型とともに現場の風景をプロジェクションマッピングや映像で演出し、未来の鉄道点検シーンをドローン視点でわかりやすく展示しています。

②ジオラマ展示

鉄道点検用ドローンが線路の上を飛行している様子をジオラマで表現します。日本の古き良き鉄道沿線の風景と、未来の鉄道点検の全景を再現します。 ジオラマ内を飛行するドローン視点の映像は、コンセプトドローン展示でご覧いただくことができ、未来の鉄道点検イメージを体験いただけます。

③VR体験

「Project SPARROW」が描く未来の鉄道点検を没入体験いただけるVRコンテンツです。ドローン視点に加え、遠隔で操縦するオペレーターの視点も体験でき、未来の鉄道点検の全体像を、迫力ある視点で体感できます。 コンセプトドローン展示やジオラマ展示で描かれた点検シーンを、VRでは内側から体験することで、鉄道点検の未来像を多角的に理解いただけます。

従来の鉄道点検業務が抱える課題を解決し、人々が安全・安心に鉄道に乗車できる未来を作り出すドローンを是非この機会にご覧ください。

参考1:「万博参加決定」の発表文

参考2:プロジェクトsparrow動画

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

東京ビッグサイト(東京)で開催中の商談向け展示会「スマートエネルギーWEEK」で、ドローン関連技術が多く展示されている。埼玉・八潮の道路陥没で下水道内に入った株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)の超狭小空間用小型点検ドローン「IBIS2(アイビスツー)」や、ブルーイノベーション株式会社(東京)のリアルタイム3Dモデリングが可能な球体ドローン「ELIOIS3(エリオススリー)」などのデモンストレーションも来場者の視線を集めている。 2月21日まで。入場無料で事前登録が必要。

風力発電点検用ドローン、落雷監視システム、ROVも

スマートエネルギーWEEKは、エネルギー関連技術の総合展で、H2 & FC EXPO(水素燃料電池展)、PV EXPO(太陽光発電展)、BATTERY JAPAN(二次電池展)、SMART GRID EXPO(スマートグリッド展)、WIND EXPO(風力発電展)、BIOMASS EXPO(バイオマス展)、ZERO-E THERMAL EXPO(ゼロエミッション火力発電EXPO)、CCUS EXPO(CO₂分離回収・利用・貯蔵 技術展)の8つの展示会をまとめた総称だ。いずれも業界関係者の商談を促すことを目的とした展示会だ。これに脱炭素経営EXPO、サーキュラー・エコノミーEXPOのふたつが「GX経営WEEK」として同時開催している。

ドローン関連技術は多くの展示でみられる。リベラウェア、ブルーイノベーションはゼロエミッション火力発電EXPOに出展していて、それぞれのブースともフライトエリアを設置し、適宜デモフライトを公開して、機能を説明している。

リベラウェアのIBIS2は20cm四方でありながら産業用の機能を備える小型機で、管路内、屋根裏などを飛行するさいに障害となる粉塵対策が施されていて安定して飛行できる。ブースでは協力なライトを装着してブース内を難なく飛行する様子が確認できる。八潮(埼玉県)の道路陥没事故では埼玉県がキャビンらしきものを発見した2月5日に「超狭小空間ドローン」として機体の画像を公開した。またブルーイノベーションのELIOS3は機体に搭載したLiDARセンサーでスキャンした空間情報を高精度3Dマップとしてリアルタイムで表示する。SLAM搭載で飛行が安定している様子も確認できる。

WIND EXPO風力発電展には株式会社渋谷潜水工業(本社:平塚市<神奈川県>、本店:藤沢市(同))などが出展。同社は水中ドローンなどを展示し、リアルタイムで水中の構造物を3次元データとして表示する機能を紹介している。ジオグループの株式会社ジオシステム(大阪市)も、3本アームの旧型ドローンにリーグルのレーザースキャナーを搭載する測量ソリューションを紹介している。

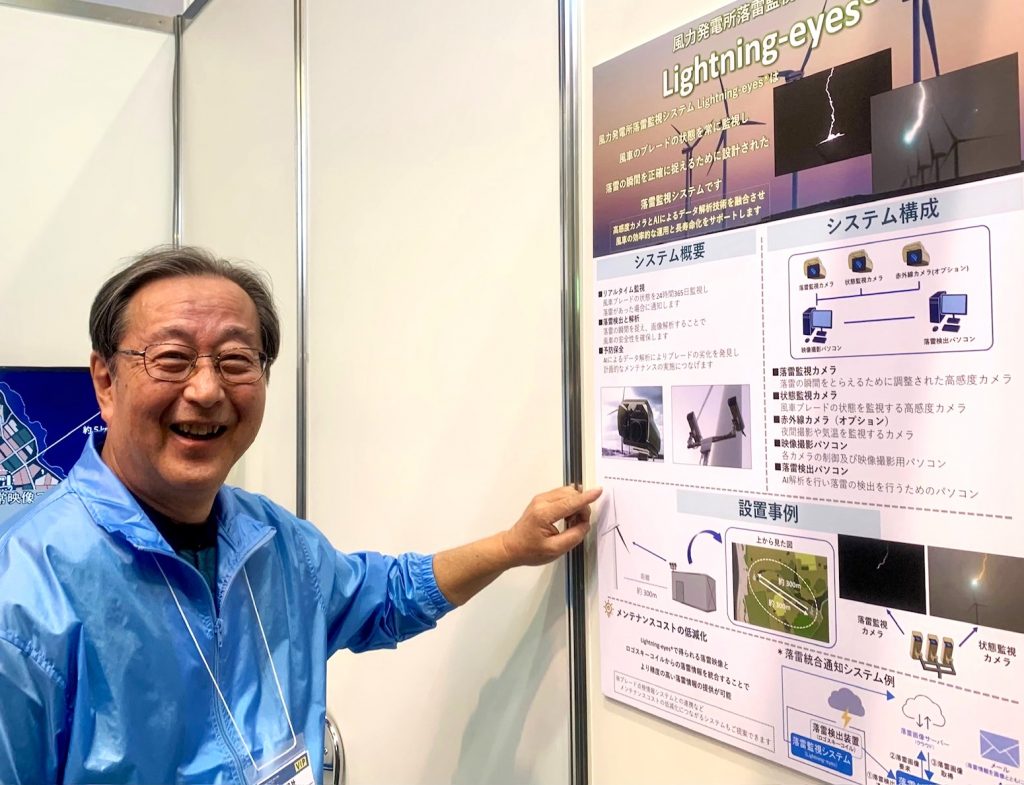

株式会社小笠原工業所(松山市<愛媛県>)は、風力発電などを空から確認するために開発中の最大75分の航続飛行が可能なドローンを展示している。今後、現場での実証を進める計画だ。ドローン関連技術や業務用カメラなどの研究開発を手掛ける株式会社D-eyes(ディ・アイ、堺市<大阪府>)と株式会社APES(エイプス、東京)は風力発電所落雷監視システムLightning-eyes」を紹介している。風力発電に落雷した場合に、落雷したブレードとその位置を特定することをアピールしている。

リベラウェアはIBIS2の飛行を設置ブース内で実演

ジオグループのジオシステムが3本アームの機体を使ったソリューションを紹介

小笠原工業所が風力発電の点検用に開発中のドローン。市販品を活用し市販のカメラを乗せる。機体の上下に載せられるが重さが25㎏を超える場合があるため注意が必要になる

海の中の構造物をリアルタイムで3D表示できる水中ドローン

落雷監視システムについて笑顔で紹介するD-eyesの橋本健代表

ブルーイノベーションはブースにフライトエリアを設置してELIOS3のデモ飛行を公開 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.2.6

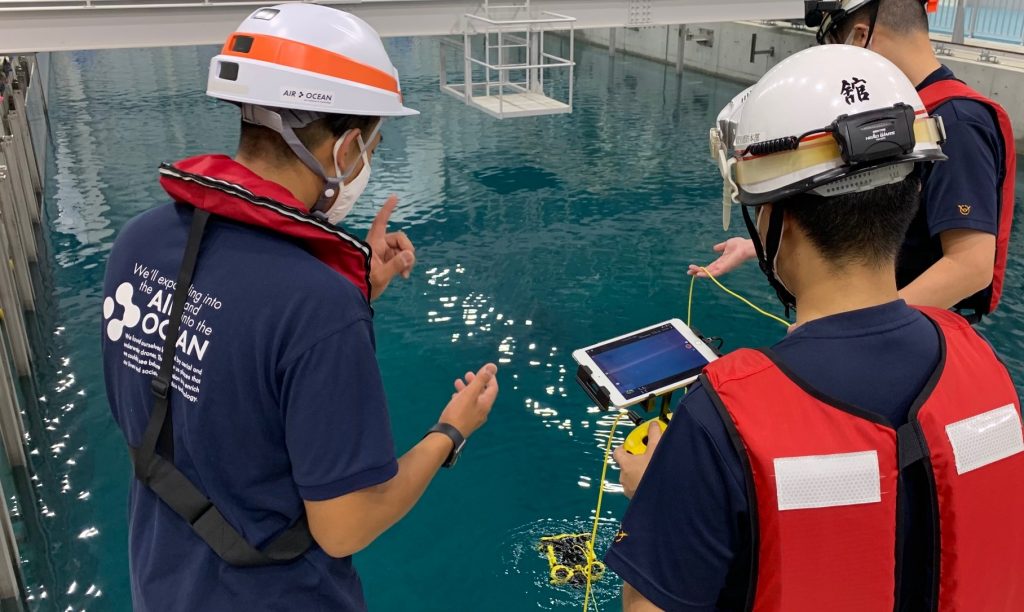

埼玉県八潮市の道路陥没で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームが2月5日、下水管内でドローンを飛行させた。このうち株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー)が「キャビンらしきもの」を発見した。埼玉県が発見した事実を公表した。埼玉県によるとこの飛行で、下水管内には事前に推測されていた堆積物があり、管内をふさいでいることも分かったという。現場では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。IBIS2のほかブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Fliabirity社の屋内点検用球体ドローンELIOS3も運用されている。埼玉県は2月6日以降も、ドローンで状況の確認を進める。

大野知事「これまで手がかりなしだった。これで一歩前進」

埼玉県によると、IBIS2が埼玉・八潮の陥没対策として飛んだのは2月5日午前10時25分から45分の20分間。陥没現場より下流方向に600mほどのところにあるマンホールから機体を投入した。もともとは、下水管の流れをせき止めているものがあると推測されていたため、この下水管内の捜索を邪魔している堆積物の有無や状況を確認するための飛行だった。IBIS2はマンホールから陥没現場方向に400~500mのところに、金属製の白っぽい構造物が、下水管の水につかり一部が水面に出ているのを見つけた。

埼玉県はIBIS2が飛行後に撮影した映像を確認し、同日午前11時34分に「キャビンらしきもの」と判断した。「らしきもの」と含みを残しているのは、「原型をとどめておらず正確な判断ができないこと、該当するクルマであると断定できないこと」によるという。

またIBIS2はこの「キャビンらしきもの」からさらに陥没地点近くまで進んだ場所で、下水管をふさぐ堆積物も確認した。ただし堆積物そのもがなにかはわかっていない。また人の姿もこの時点では確認できていない。

埼玉県の大野元裕知事は2月5日夕方の会議や記者会見で「これまでも何度かドローンを挑戦してうまくいかなかった。今回、下水管の水位が下がり下流側から飛行ドローンを投入することができた。これは支障となっているものを確認するためだった」「われわれとして力を尽くし、また多くのみなさまの協力を頂きながら、これまでの事故から一週間で手がかりがほぼなかった。今回ようやくの一歩前進。奇跡を信じる」「今回超狭小空間点検ドローンによる管渠(かんきょ)内の確認ができ、キャビンらしきものを発見した。引き続きドローンを使用してまきこまれた方の消息などの確認をお願いしたい」などと述べた。

複数の情報を総合すると、現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが八潮の現場にかけつけている。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローン「ELIOS3(エリオススリー)」も満ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させているとみられる。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいる。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で鉄砲水が起きるリスクと背中あわせで、人が立ち入れない危険の要因となる。今回、堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことで、今後は肝心の人の確認や下水道機能の確保、周辺住民の生活確保などへの手順策定などの対応を加速させることになる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。