- 2022.8.17

管理が難しい繊細な和牛の受精卵を、冷凍も冷蔵もせずにドローンで移植先の農家まで運ぶ実証実験が北海道上士幌町で始まった。実験を実施したのは北海道上士幌町、JA上士幌町、株式会社NEXT DELIVERY(山梨県小菅村)で、7月の実験では移植に耐える状態で受精卵を運搬することに成功し、乳牛への移植も無事に行われた。ドローンで受精卵を運ぶ試みは世界でも報告がなく、今後、運んだ受精卵が運搬中に受けた振動の影響などを検証するほか、気候の違う時期にも実験を行う予定だ。日本では和牛の飼養農家の戸数が年々減少続けている半面、産出額は右肩上がりで生産拡大が期待されている。牛肉の輸出額も2021年には537億円と、畜産物輸出全体の62%を占める主力品目となっており、2030年には輸出額を3600億円に引き上げる目標が掲げられている。旺盛な需要に対応するためにも、輸出目標達成のためにも、和牛生産の拡大と効率化は急務で、受精卵の安全な運搬は畜産業界に欠かせない技術のひとつとなっていて、国を挙げた強い期待がドローンに寄せられている。ドローン産業にとっても、繊細な管理が求められる資源の輸送に活用範囲を広げる一歩となりそうだ。

需要旺盛な和牛の生産基盤強化を支援 供給不測解消や効率化に期待

受精卵を搭載したドローンが上士幌町JA全農ET研究所を離陸 7月の実験では、JA全農ET研究所(上士幌町)で採卵した受精卵を、振動による損傷を防止するため検卵液層と空気層と設けた水筒に納めた。温度変化による悪影響にも備え、ウシの体内の温度である30~35度を維持するように調整して運搬用の容器に入れてドローンに積んだ。ドローンはNEXT DELIVERYが山梨県小菅村ほか各地でスマート物流に活用している揺れに強いAirTruckを使った。

AirTruckは移植するためのメス牛が待つ、7.1キロ離れた町内の熊谷牧場まで13分で飛んだ。到着先の熊谷牧場では、運ばれた受精卵を、受精卵移植操作の資格の保有者である家畜受精卵移植師が注入した。受精卵の移植は、家畜改良増殖法に基づき、この資格を持つ移植師か獣医師しかできないことが定められている。また移植を受けたのは肉用牛ではなく、乳用牛だ。和牛の生産拡大をめぐっては、子牛供給の計画的な拡大のため、乳用牛に肉用の和牛の受精卵を移植して生産する「借り腹」が期待されていて、政府も肉用牛生産基盤強化のため、乳用牛への和牛受精卵移植技術を活用した、酪農家由来の和子牛生産拡大の支援を打ち出している。この日の移植では、受精卵が牧場に到着から10分で終えることができた。

和牛の受精卵は、広域流通を可能にするため、移植器具であるストローに納めて凍結させる方法が知られている。凍結により遠方の牧場への運搬が可能になった一方、移植前の融解のさいに、受精卵が損傷を受けるリスクの高い温度をできるだけ速やかに通り抜ける技術が必要になるなど、作業には独自の技術が必要になる。凍結受精卵には融解の段階で、温度変化で損傷をきたすリスクもあり、畜産業界では受胎率を高める移植方法を模索し続けている。凍結リスクを回避するためにチルド冷蔵保存する方法も模索されていて、この方法だと1週間の管理が可能だ。

一方、移植までに冷凍もチルド冷蔵もせず、自然卵のまま運ぶことができれば、受胎率を引き上げられる期待があり、今回、新鮮卵のまま運搬する方法のひとつとして、ドローンによる運搬が試された。AirTruckは、特に飛行時に機体の進行方向の加減速に伴う揺れが、積み荷に伝わることを防ぐ4D GRAVITYと呼ぶ独自技術を使った機構が採用されている。今回の実証実験では温度管理、振動、配送後の移植に問題はなかったことが確認された。移植した牛が期待通り着床するかどうかは年内に判明する見通しで、今後も検証を続けることになる。

和牛は生産基盤の強化が大きな問題となっている。肉牛の飼養農家は、2014年の約5万7500戸から2022年の4万400戸まで8年間で3割減った。一方、肉牛の需要は急増しており、産出額は2010年の4639億円から10年間で、7385億円と59.2%増加した。このため一戸あたり飼養頭数も増加しており、買う、増やす、などの畜産事業を体系化し、育成部門を外部化するなど増頭を可能にする環境づくりを進めている。酪農家由来の肉牛の生産の拡大も、和牛生産基盤の拡大の重要施策で、受精卵移植に必要な技術として、ドローンの移動技術が期待を集めている。

8月10日には以下の発表資料が公表されている。

世界初、北海道上士幌町でドローンを活用した「空飛ぶ牛の受精卵」移植実証に成功

北海道上士幌町(町長:竹中貢)と JA 上士幌町(代表理事組合長:小椋茂敏)、株式会社 NEXT DELIVERY(本社:山梨県小菅村、代表取締役:田路圭輔 以下 NEXT DELIVERY )は、JA 全農 ET 研究所(北海道上士幌町、以下 ET 研究所)の協力のもと、7月1日(金)に上士幌町でドローンを活用した世界初の牛の受精卵配送の実証実験を実施しました。

具体的には、ET研究所で採卵された牛の受精卵(冷凍保存されない新鮮卵)をドローンによって上士幌町内の農家宅へ配送し、移植をする実証を実施し、成功いたしました。牛の受精卵のドローン配送は世界初の取り組みです。

なお、本取り組みは、国の「デジタル田園都市国家構想推進交付金」(※1)を活用した取り組みです。

<本実証実験の詳細>

1.背景と目的

日本の肉牛生産においては、生産基盤の縮小に伴う構造的な子牛供給不足が深刻化する中、和牛の子牛共有の手段として、乳牛を借り腹とした和牛受精卵移植(Embryo Transfer)による子牛生産の重要性が増しています。ET 研究所は、早くからこの世界に類を見ない受精卵供給体制を構築し、JA と一体となり和牛生産基盤を支えており、ET 妊娠牛を全国に供給しています。

一般的な受精卵移植は、凍結・保存した受精卵を使用しますが、凍結や解凍の過程で受精卵が損傷を受ければ、受胎率は低下すると考えられます。一方で新鮮卵は、冷凍受精卵よりも安定した受胎率は得られますが、採卵当日に移植を行う必要があり、採卵・流通・利用の関係上、広域流通は困難となっています。

本実証は、新鮮卵の受胎率や広域流通の可能性を検証するもので、ドローン配送による温度管理・振動・配送後の移植状況の評価と、従来のナイタイ高原牧場へ牛を運び新鮮卵を移植する方法、あるいは農家が自ら研究所まで受精卵を車で引き取りに行く方法と、ドローンを活用し農家庭先に輸送する方法を比較し、輸送にかかる農家の手間やコストなどを比較して、ドローン配送の有効性の検証を行いました。なお、今回の実証を含め今年度中に計4回の実証を予定しています。

2.実施概要と結果

■ポットに入れられた受精卵が、ET 研究所から熊谷牧場(熊谷肇さん経営)まで片道約 7.1km の距離を約 13 分でエアロネクストが開発した物流専用ドローン AirTruck(※2)で配送され、移植師に手渡された。受け取った移植師は、直ちに発情同期化させた乳牛(ホルスタイン育成牛)に移植処置を行い、約 10分後に移植を完了した。

■実証の結果、今回のドローン配送による温度管理・振動・配送後の移植状況は問題ないレベルであり、実用に耐えうることが確認できた。

■実験に協力した JA上士幌町の小椋茂敏組合長のコメント

「輸送時間が短く、振動が少ないほど、受胎率は向上する。運んだ受精卵が今後、どのような和牛や肉質になるのか追跡し、進めていければと思う。」

■受精卵が配送された熊谷牧場を経営する熊谷肇代表のコメント

「今は士幌町にある施設まで片道15分以上かけて受精卵を取りに行っている。ドローン配送は、迅速かつ安全に輸送でき、牛の供給不足解消や仕事の効率化にもつながると思う。家畜防疫上も良い。」

各分野においてデジタル・トランスフォーメーションが進行する中、畜産業界においても、少子高齢化による担い手不足という深刻な課題に直面しており、各テクノロジーの活用が求められています。

上士幌町では昨年 11 月にドローンを活用した牛の検体(乳汁)のドローンと陸送によるリレー配送の実証を日本で初めて実施し成功させ、乳汁に限らず、デジタルを活用した新たな配送の可能性も見据えたドローン配送を含む新スマート物流の社会実装に向けて推進しています。

この度、配送等の課題の多い畜産業界で、特に細心の管理体制での実施が必須である受精卵の配送において、新スマート物流の実装可能性を検証することができたのは大変大きな成果となりました。

今後実用化に向けて、今年度中に違う季節における複数回の実証を予定しており、引き続き、連携して検討を重ねる予定です。また、畜産業界のみならず、その他の産業界への応用、拡大の可能性も広がります。

受精卵の入った水筒をドローン搭載用の専用箱に入れる(上士幌町JA全農ET研究所前)

受精卵が入った箱を届けて飛び去る ドローン(熊谷牧場牛舎前)

ドローンで届いた受精卵の入った水筒が熊谷牧場の熊谷肇代表から移植師の手に

配送スタッフが受精卵の入った箱をドローンにセット(上士幌町JA全農ET研究所前)

上士幌町の竹中貢町長、JA上士幌町の小椋茂敏代表理事組合長、NEXT DELIVERYの田路圭輔代表取締役(右から) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.2.22

ITによる地域活性化を手がける株式会社TARGET DX(鹿児島県大島郡瀬戸内町)は2月20日、陸路、海路とも往来に課題を抱える奄美大島南部の瀬戸内町で、離島も含めたドローンによる貨物輸送の実証実験を実施した。ドローンによる空撮や輸送支援を行う、株式会社ドローンロジスティクス&ソリューションズ(高松市)が運用を担った。TARGET DXドローンロジスティクス&ソリューションズ(高松市)時間短縮、輸送コスト圧縮、配送の利便性向上などを通じ、地域住民の生活向上や定住強化、観光活性化を目指す。

与路島・ハミヤ島間1.8㎞などで実験 生活の質、旅行客の利便性向上目指す

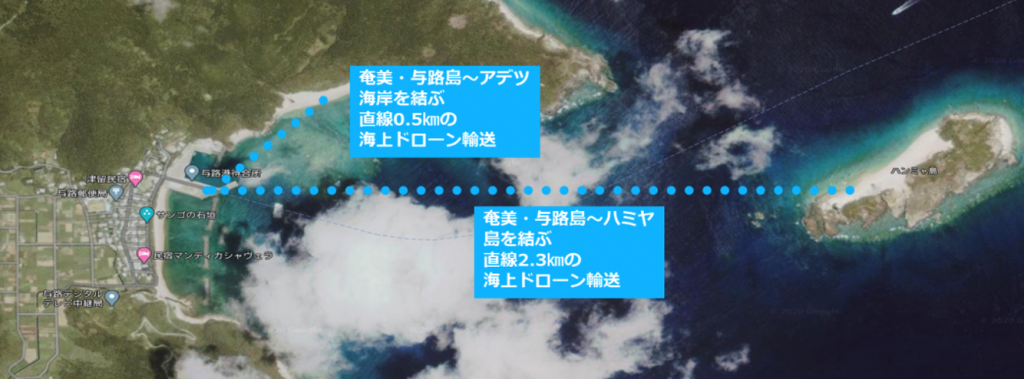

実験が行われた鹿児島県瀬戸内町は、鹿児島と沖縄の間にある奄美大島の南端にあり、加計呂麻島や請島、与路島などの離島も含む。今回の実験は、有人島である与路島の与路港を起点に行われた。与路島沖の無人島であるハミヤ島との間や、島内で港から500mの距離にありながら岩場越えが必要で陸路往来が困難なアデツ海岸との間を、ドローンによる物資輸送で利便性向上の可能性や課題の洗い出しを実施した。近距離ながらアクセスが困難なエリア間での物資輸送にドローンの有効性を確認することがテーマだ。

実験は2月20日に行われた。与路港から無人島であるハミヤ島まで直線距離にして1.8㎞の輸送実験では、カップのコーヒー2杯(約400g)を運んだ。実験当日は波が高かったためハミヤ島での受け取り要員を待機させず、コーヒーを運んだドローンが島の上空まで飛行し、引き返した。

また、与路港と岩場を隔てたアデツ海岸との輸送実験では、直線距離0.5㎞を動物用医薬品、療養食(約250g)、飲料水(約320g)、ジュース(約200g)などを運んだ。目的地上空3メートルから投下し、問題なく受け取ることができた。吊り下げて運んだ場合に高度を下げると機体が安定しなくなるため、3メートルからの投下となった。

TARGET DXは、物資搬送そのものを成功させるとともに、海上の風の影響など課題を把握できたとしている。

奄美南部の加計呂麻島、請島、与路島の有人島島の物流手段は、町営フェリーや海上タクシー。TARGET DXは奄美大島の古仁屋港周辺から離島への物流にドローンが加われば利便性が高まると見込み、今後、奄美大島・古仁屋港周辺から生活物資、医薬品などを与路島など離島の港や離島住民の自宅周辺に運ぶことを目指す。

現時点では次期ステップとして、古仁屋港~加計呂麻島瀬相港(経由、直線距離6.8㎞)、加計呂麻島瀬相港~与路島(直線距離11.4㎞)を目指し、法整備と機体価格など状況をみながら、古仁屋港~与路島・ハミヤ島(直線距離:18㎞)の輸送を目指す。

TARGET DXはもともと東京の企業で、2018年10月に瀬戸内町と地域活性化包括連携協定を締結し、創業支援・シェアオフィス「せとうちITBASE」を開設した。2020年2月に本店登記場所「せとうちITBASE」内に移転し、瀬戸内町企業誘致第1号となった。瀬戸内町活性化に力を入れていて、2021年1月27日から2月9日には瀬戸内町農泊推進協議会、与路島観光協会と連携し加計呂麻島(伊子茂港)ー与路島(与路港)間で、海上タクシーのライドシェアの実証実験を実施。3月上旬には、奄美大島空港―瀬戸内町間のタクシー等の陸上交通機関のライドシェアの実証実験も予定している。空港から瀬戸内港までは70キロほどあり2万円程度かかるタクシーの利用費の圧縮は地域の課題のひとつ。同社はライドシェアなどを通じ解決を模索する。交通費の抑制に道筋をつけ、新型コロナウイルスの感染不安がなくなったあとの観光客誘致の環境整備を進める考えだ。

■ドローンでの物資輸送における離島課題解決への取り組みについて 瀬戸内町農泊推進協議会との連携事業・農水省・農山漁村交付金(地域活性化対策)スマート定住強化型モデル事業においては、海上タクシー、タクシー等のライドシェア等のMaaS事業の他、ドローンを活用した輸送サービスにより、離島への物資運搬の問題の解決を図るべく、ドローン輸送事業の展開を予定しております。短距離、軽量の運搬の実証実験からスタートし、将来的には、輸送コストを下げ、農業高付加価値化や医療・福祉環境の改善を目指してまいります。 ■株式会社TARGET DX概要 社名:株式会社TARGET DX 本店:鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日5<瀬戸内ITBASE> 東京事務所:東京都港区南青山二丁目27-22青山安田ビル7階 URL:http://target-dx.jp 資本金:251,655,000円(資本準備金を含む) 発行済み株式数:76,099株 設立:2015年7月 株主(敬称略):㈱GETTI 52.7%、㈱産業経済新聞社 0.03%、香川証券㈱ 0.03%、 ㈱アイビス・キャピタル・パートナーズ 0.08%、㈱ルネット0.03%、役員他 代表取締役社長 立石聡明・取締役:上田輝彦、海津元則(公認会計士) 事業内容 ・ICTを活用したデジタルトランスフォーメーション事業(DX事業) ・MaaS事業(海上タクシー、タクシー等のライドシェア)、ドローン輸送事業、自動運転等 出資先 ・㈱ウェブスクウェア(出資比率38.5%)・㈱ツーテシ(出資比率76.3%) ・㈱タイグリスホールディングス(出資比率100%) ・(株)ドローンロジスティクス&ソリューションズ(出資比率100%) ■株式会社ドローンロジスティクス&ソリューションズ概要 社名:株式会社ドローンロジスティクス&ソリューションズ 住所:香川県高松市三条町661番地2 URL:http://ritto-maas.com/ 株主:株式会社TARGET DX(出資比率100%) 事業内容:・ドローンを活用した映像制作事業、 ・ドローン輸送に関するサポート事業、輸送システムの開発、研究 ・ドローン操縦に関する技術の教育 ・ドローン活用とソフトウエアの開発

2月20日に行われた与路島(左)ーハミヤ島(右)間などの輸送実験の航路

ハミヤ島にはコーヒーを運んだ

ハミヤ島に向けてコーヒーを運ぶドローン

アデツ海岸に運ぶ物資

アデツ海岸に向けて動物用医薬品などを運ぶドローン

アデツ海岸では上空3メートルから物資を投下

アデツ海岸で投下物を受け取り

実験は、搭載物が海に落下するなどの事態に備え、回収船を準備して行われた

将来的には奄美本島・古仁屋港と与路島やハミヤ島との間の物資輸送に取り組みたい考えだ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。