- 2020.4.24

国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市、以降、「防災科研」)は、自然災害発生時に、地域住民がドローンを運用するための体制づくりを考察して「ドローンを用いた災害初動体制の確立~神石高原町における地産地防プロジェクトの取り組み」として「研究報告第84号」で発表した。広島県神石高原町(じんせきこうげんちょう)で、地域住民や高校生をまじえた取り組みが反映されており、地域住民の参加の有効性を確認し、体制構築や運用の課題や展望も整理した。ドローンの災害活用の関心層には一読に値する。

キーワードは「地産地防」 防災科研・内山氏、慶大・南氏、パーソル城氏ら執筆

研究報告は神石高原町の防災アドバイザーを務める防災科研の内山庄一郎氏のほか、慶応義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム副代表の南政樹氏、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社の城純子氏、三沢努氏、神石高原町の梅岡康成氏、株式会社自律制御システム研究所の奥村英樹氏、ドローン・ジャパン株式会社の勝俣喜一朗氏、出口弘汰氏、楽天株式会社の谷真斗氏、株式会社アイ・ロボティクスの我田友史が執筆陣に名を連ねた。

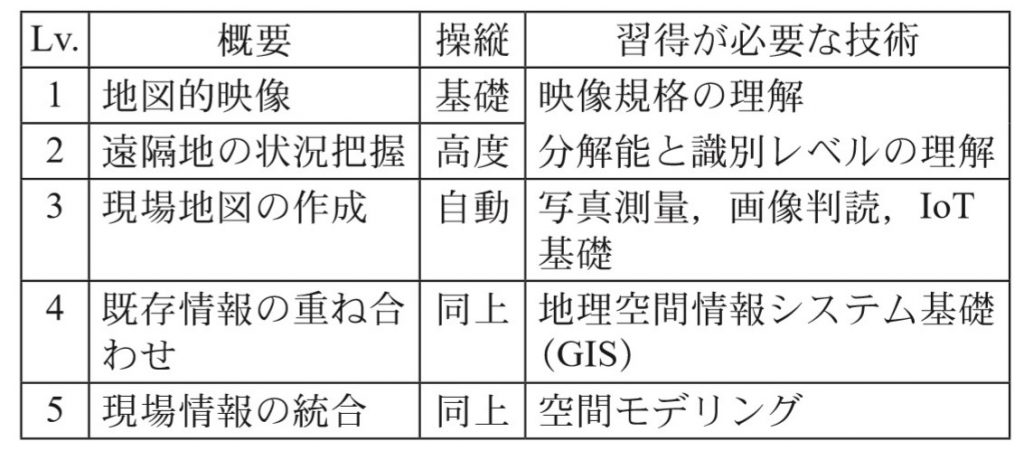

ドローンの運用による情報収集には実績の蓄積があり、迅速性や、高分解能性の高さが確認されている。一方、ドローンの運用は主に専門家が行っていて、手法として有効であるとしても、専門家以外の層が活用しない限り普及しにくいなどの課題がある。研究報告ではドローン運用の普及には、非専門家による運用、法的制限、社会受容性を乗り越える必要があると指摘している。またドローンの飛ばし方を知っているだけでは災害時の情報収集活動での即戦力にはなりにくいことも指摘。災害運用に求められる技術の体系化と、その実装も求められる。

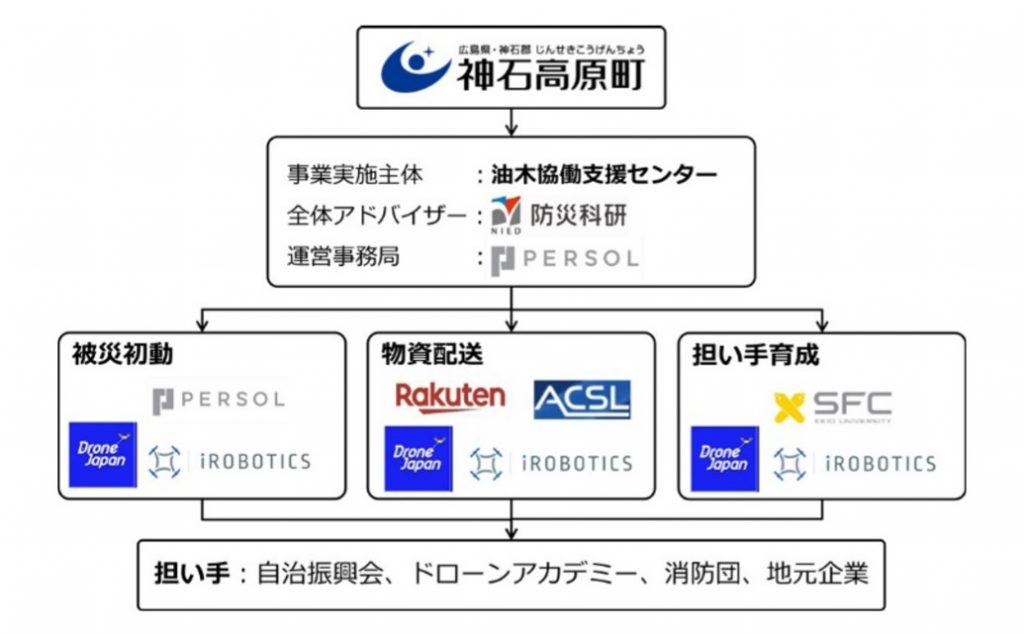

研究報告では、広島県神石高原町が組織した「神石高原町ドローンコンソーシアム」の取り組みである災害運用の実証実験「地産地防プロジェクト」を踏まえ、これらの課題の対策を講じるさいの論点を整理した。

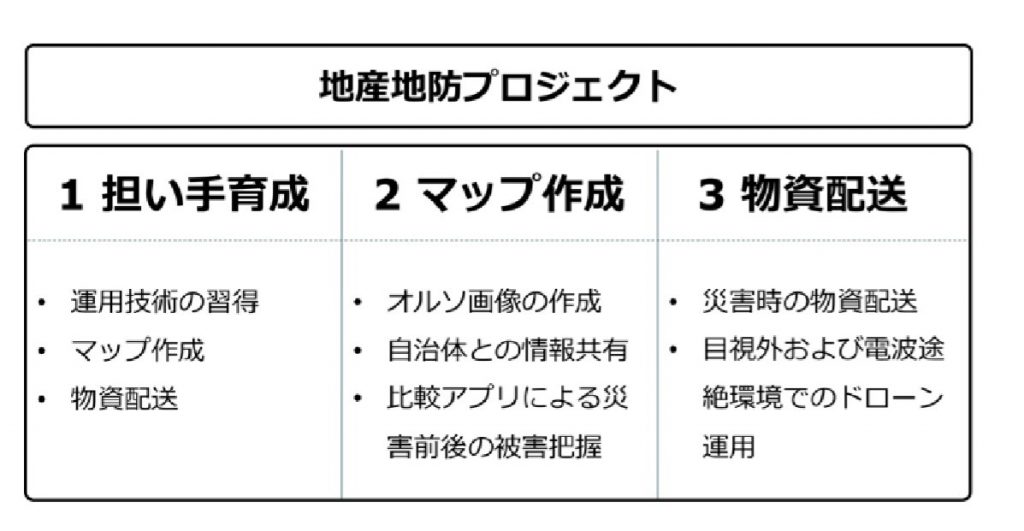

プロジェクトは3テーマを設定して行われた。それぞれ①担い手育成(運用技術の習得、マップ作成、物資配送)、②マップ作成(オルソ画像作成、自治体との情報共有、比較アプリによる災害前後の被害把握)、③物資配送(災害時の物資配送、目視外および電波途絶状態でのドローン運用)で、研究報告では、それぞれの実施内容や結果、考察、課題が整理されている。

プロジェクトの担い手として、ドローンの専門家ではない、地域の5人が参加。5人はドローンスクールで民間ライセンスを取得したのち、マップ作成や配送のトレーニングを受けた。マップ作成に使ったドローンはMavic2 Enterprise、オルソ画像作成ソフトはDroneDeploy。災害前後の状況を比較できるアプリケーションも開発し、状況把握に活用した。また、物資配送は標高差が85メートルある2地点間で、電波途絶への対応を検討しながら行われた。

一連のトレーニングを受けた担い手は、災害時に求められる地図的映像、遠隔地の状況把握をドローンで撮影。オルソ画像も作成した。標高差のある場所への配送でも、通信途絶への対応として電波中継ドローンを飛ばしたうえ、ウインチでひもを繰り出して荷下ろしを実施した。航空法で禁止されている目視外飛行への対応と離陸地点、荷降ろし地点の2か所に操縦者を配置した。

研究報告は課題として社会的課題、技術的課題に分けて整理。社会的課題には、平時の飛行環境の整備、トレーニングが与える担い手の負担、標高差のある場所への荷物配送時にたちはだかる補助者配置などの航空法対応を列挙した。

また、「ふだん使っていないものは災害時にも使えない」という視点から、「ドローンの日常化に向けた運航体制づくりが求められる」と提起。地域住民の担い手による自律的なドローン運航について、「ドローンが情報収集インフラとして機能する可能性を示した」としめくくっており、担い手拡大の環境を整える議論を深めるきっかけになりそうだ。

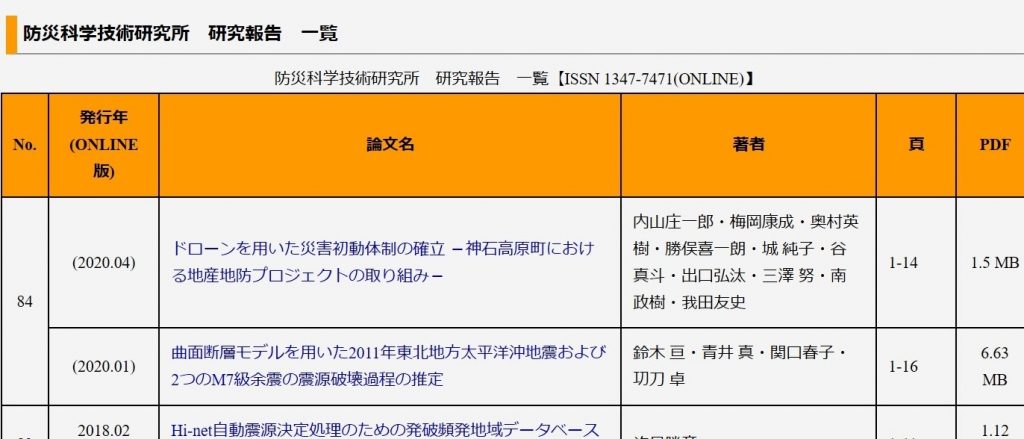

研究報告「ドローンを用いた災害初動体制の確立ー神石高原町における地産地防プロジェクトの取り組みー」はこちら。

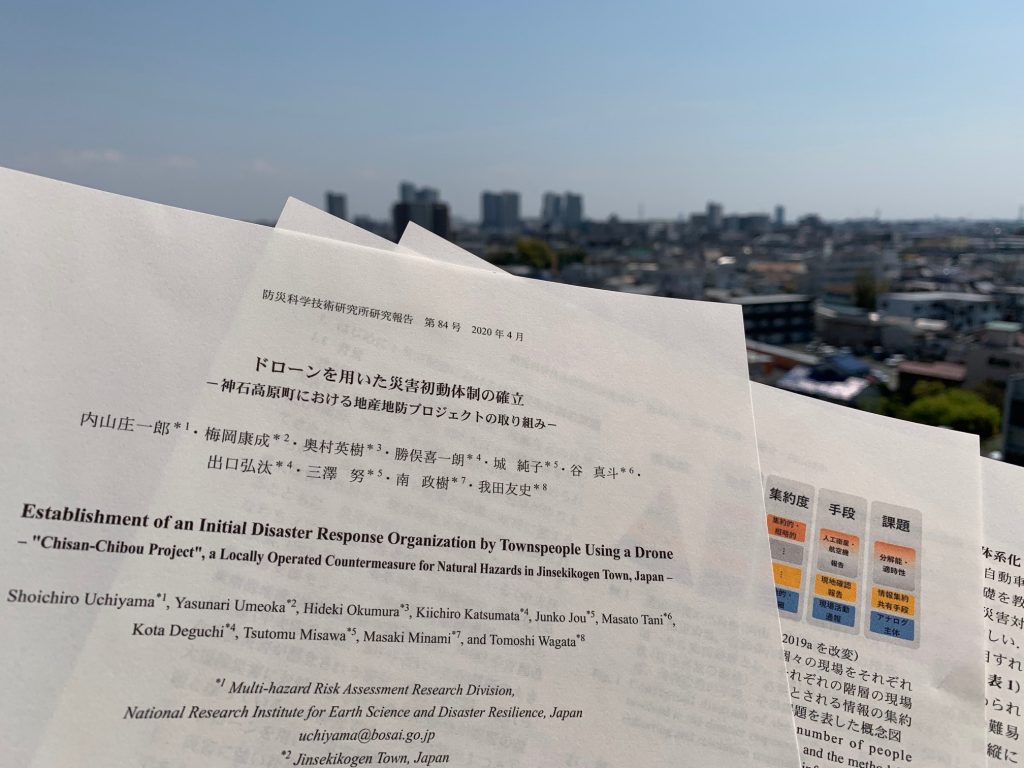

災害時におけるドローン活用の五段階(内山庄一郎氏、2018年)

神石高原町ドローンコンソーシアム実施体制図

地産地防プロジェクトで実施したテーマ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2019.10.7

広島県神石高原町(じんせきこうげんちょう)は10月3日、ドローンを活用して地域の生活を自然災害から守るため、ドローンに詳しい研究者、専門家、関連企業で構成する「神石高原町ドローンコンソーシアム」の設立を発表した。同町の防災アドバイザーである国立研空開発法人防災科学技術研究所の内山庄一郎氏が提唱する「ドローンによる災害対応の迅速化・合理化」に沿って、地域住民が中心的な役割を担う「地産地防」を目指し、初期対応、復旧、復興のそれぞれの段階で必要な活動に取り組む。具体的には、状況把握や地図化、物資配送、担い手育成などの検証を重ね、必要な技術、知見を身に着け、モデルとして確立することを目指す。

「初期対応」「復旧」「復興」を体系化し、災害対応の迅速化、合理化を

設立発表会後のデモフライトを多くの報道陣が見守った

神石高原町ドローンコンソーシアムの設立を発表する入江嘉則町長(中央)と参画企業、団体の代表者 発表は神石高原町の自然体験型テーマパーク、「神石高原ティアガルテン」で開催され、入江嘉則町長、同町の防災アドバイザーである、防災科学技術研究所の内山庄一郎氏、慶応義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表のほか、油木協働支援センター、株式会社アイ・ロボティクス、ドローン・ジャパン株式会社、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社、楽天株式会社などが参加した。多くの報道陣や来賓がその様子を見守った。

入江町長は冒頭、「昨年の豪雨では大変残念なことに町内で1人の方がが関連死で亡くなり、500か所を超える災害が発生した。安心して町内で暮らすために必要なことや課題は何か、という教訓を得た。いま『地産地防』を掲げて取り組んでいる。地域の安心安全を地域で守る、という意味だ。そのためにドローンを活用する。地域の方に中心的な役割を担って頂き、緊急時に活躍して頂きたい。コンソーシアムには専門的な知見を持つ企業、研究者が参画していて、交流、研究を深められる。そしてこの成果は、全国で機能すると確信している」とあいさつし、地域主体のドローンを活用した防災体制の構築に意欲を示した。説明会では地域で担い手となる予定者も紹介された。

コンソーシアムは「災害対応の高度化と迅速化」を目的としている。同町の防災アドバイザー、内山氏は、「自然災害の情報は市町村、都道府県、国に集約されるが、災害の個別の状況を把握するのは、9月9日に千葉県に上陸した台風15号の影響をみてもわかる通り、容易ではない。ドローンを使い、それも公的機関だけでなく、地域中住民が情報収集活動をすることで迅速化できる」と説明した。コンソーシアムは内山氏の提唱を検証する初の試みでもある。

内山氏は「地産地防」を実現するための災害対応を「初期対応」「復旧」「復興」の3段階で説明。初期対応では、災害発生前後の状況を把握するためのマッピング(地図化)システムを開発したうえで、地域住民らがドローンで収集した情報を補正し、マッピングアプリで発災前後の状況を重ね、状況を共有できるようにする。またスピーカーを搭載したドローンで避難誘導を音声でサポートする。復旧段階では、初期対応で特定した孤立集落や、避難所に緊急物資をドローンで配送する。

復興段階では、ドローンを農業など災害対応以外にも活用することで、日常的に使えるようしてノウハウを蓄積するほか、現在の電波、バッテリーなどの技術的な課題、ルールなどの社会的な課題の解決に取り組む。

2019年度は初期対応の状況把握、避難誘導や、復旧のための物資輸送、担い手育成を開始。11月に誘導や物資輸送の実験に入り、12月には地域主体の実験に切り替えて、来年2月には公開実験を開催する計画だ。内山氏は「これらを知見や検証を体系化して“神石高原モデル”とすることで、他の自治体にも発信することを目指す」と話し、2020年度からは日常活用や他地域への展開にも踏み込む方針だ。

コンソーシアムは、ドローン技術を活用した「いつまでも安心して暮らせるまちづくり」を進めるとともに、活動を通じて神石高原町をドローン技術の開発や活用拠点に育て、ビジネス創出支援、雇用創出なども目指す狙いがある。

説明会では、一通りの概要を説明した後、屋外でもデモフライトも実施した。ドローン・ジャパン株式会社の勝俣喜一朗社長や、株式会社アイ・ロボティクスの我田友史氏らが、ドローンの機体やシステムについて説明しながらフライトを披露した。この日はDJIの「MAVIC2Enterprise」と、ACSLの「PF-2」をフライトさせた。

コンソーシアムの概要を説明する神石高原町の防災アドバイザーの防災科学技術研究所内山庄一郎氏

ロゴを発表

「発災前後の状況を比べることができます」と説明するアイ・ロボティクスの我田友史氏(左)とドローン・ジャパンの勝俣喜一朗社長(右) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。