ドローン機体構造技術を手がける株式会社エアロネクストとグループ会社の株式会社NEXT DELIVERYは11月4日、和歌山県和歌山市で、人口集中地区(DID)を含むルートを補助者なしで荷物を運ぶ実証実験を実施した。10月29日に改定された「無人航空機飛行マニュアル(令和7年10月29日更新版)」に示された「レベル3.5飛行」の運航条件を整え、改定からほぼ1週間で、実運用に近い形での飛行を実現したことになる。

改定したばかりのマニュアルに対応し「レベル3.5」

実証実験ではエアロネクストとNEXT DELIVERYが、DIDを含むルート上を補助者なしで飛行させ、弁当を配送した。飛行ルートは片道約4.3キロ、飛行時間は約10分。エアロネクストなどが開発した物流専用ドローン「AirTruck」を使った。

離着陸地点には、エアロネクスト開発のドローン用地上インフラ「ドローンスタンド®」を設置し、監視カメラや音声アナウンスにより周囲の安全を確認、周知した。飛行中は、機上カメラが飛行ルートの地上の状況を上空からリアルタイムで監視し、第三者の侵入を検知する仕組みを導入した。

従来は補助者を必要とした市街地上空でも安全に運航できる条件を整えた。

■ レベル3.5飛行とは

「レベル3.5」は国交省が定める無人航空機の運航区分のうち、目視外・補助者なしでの飛行を想定しつつ、第三者上空を飛行しないことを前提とする運用区分。

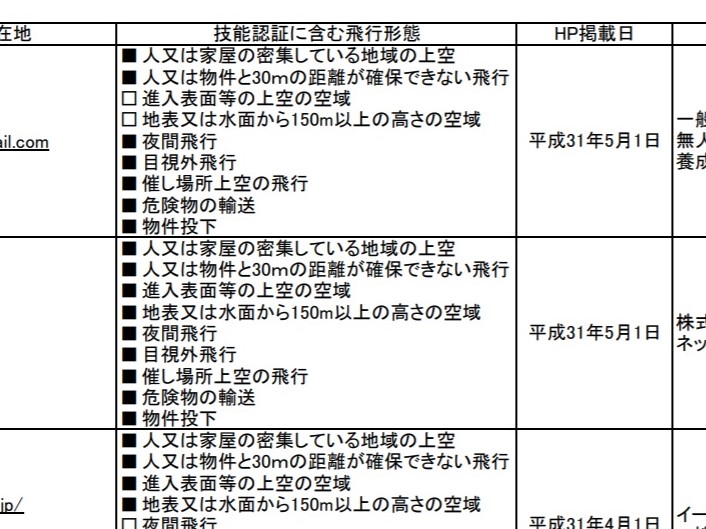

10月29日に公表されたマニュアル改定版では、次のような要件が示されている。

・飛行経路下の安全確認を、機上カメラ装置などによって常時監視できること。

・離発着地および周辺に監視カメラやアナウンス設備などを設置し、第三者の立ち入りを検知・警告できること。

・操縦者が操縦ライセンス(技能証明)を有し、運航管理体制(異常時対応手順を含む)を整備していること。

・機体がリモートIDを搭載し、フェールセーフ機能(異常時の自動帰還・着陸機能など)を有すること。

・飛行計画の承認を受け、損害賠償保険などの安全措置を講じていること。

エアロネクストはこれらの条件をすべて満たした形で実験に臨んだ。

運航管理面では機上カメラによる経路監視に加え、地上の「ドローンスタンド®」で周囲の安全を確認・記録できるようにするなど、機体・地上設備・通信管理を一体化した運航システムを構築している。これにより、従来のようにルート上に補助者を配置せず、遠隔監視によって安全を担保する。

■ それまでの状況:DID上空の補助者なし飛行は実質不可能

改定前のマニュアルは、飛行経路下に第三者が立ち入るおそれがあることから、人口集中地区や住宅密集地の上空では、補助者を配置した安全確保を義務付けていた。そのため、物流ドローンの「レベル3.5」での実証実験は実質的に山間部や農地、離島などに限られ、都市部での運用は困難だった。

10月29日のマニュアル改定で「機上・地上の監視技術による立入管理」が制度として明確化され、補助者を置かずに飛行することが条件付きで認められるようになった。

■ 改定直後の実施、社会実装を見据えたモデル

今回の実験の特徴は、マニュアル改定から1週間でDIDルートでの飛行を実施した点にある。マニュアル改訂直後なので日本初の実施だ。このスピード感に加え、病院を起点とする弁当配送という日常生活に沿った設定も特徴的だ。今回実証が行われた和歌山市郊外ではスーパーの撤退で買い物が困難になっている事情がある。加えて、山間部にある道の駅「四季の郷公園FOOD HUNTER PARK」では、宇都宮病院の調理施設で作られた地元食材を使ったお弁当が人気商品であるにもかかわらず、人手不足で病院から道の駅への配送が滞る問題が実際にある。

実証の対象が技術面やマニュアル対応の有効性にとどまらず、医療機関や地域商店などを結ぶ定常物流モデルの社会実装を視野に入れている点も今回の実証の意義としてはずせない。

■ 今後の展望:都市近郊のドローン物流、医療輸送にも

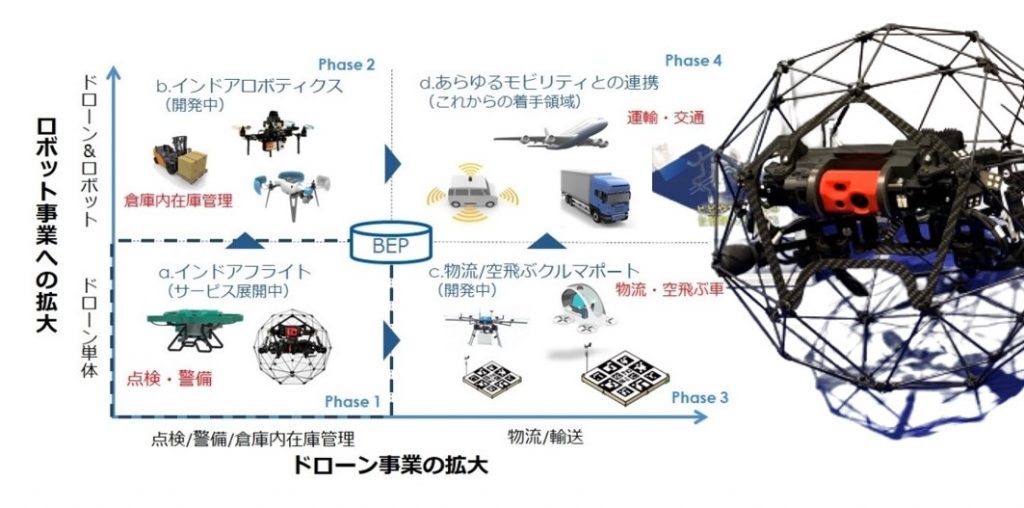

エアロネクストは今後、都市近郊を拠点とする定常配送の実用化を目指す方針だ。将来的には、医療分野での検体輸送や処方薬配送、災害時の物資輸送などへの展開も検討している。

同社は、レベル3.5飛行を前提とした「ドローン前提社会」構築を掲げ、地上インフラ・運航管理・機体設計を一体で整えることで、安全かつ持続可能な物流ネットワークの構築を目指している。

実験で飛行した物流専用ドローン”AirTruck”の機上搭載カメラ(FPV)が撮影したDID上空飛行時の映像から=エアロネクストのプレスリリースから

カメラによる遠隔監視とドローンの離陸、着陸を知らせるアナウンス機能をもつドローンスタンド®が大きな役割を果たした

今回DIDレベル3.5で飛行したルート(Google EarthをもとにNEXT DELIVERY作成)=エアロネクストのプレスリリースから

DID地区を飛行し宇都宮病院で調理された薬膳弁当を配送する物流専用ドローン”AirTruck”(宇都宮病院付近)=エアロネクストのプレスリリースから

左から宇都宮病院の宇都宮越子副理事長 、宇都宮病院の宇都宮宗久理事長院長 、尾花正啓和歌山市長、参議院議員ドローン議連の鶴保庸介会長代理 、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の江口真課長、経済産業省製造産業局次世代空モビリティ政策室の古市茂室長、田路圭輔・エアロネクスト代表取締役社長グループCEO/NEXT DELIVERY代表取締役 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.4.8

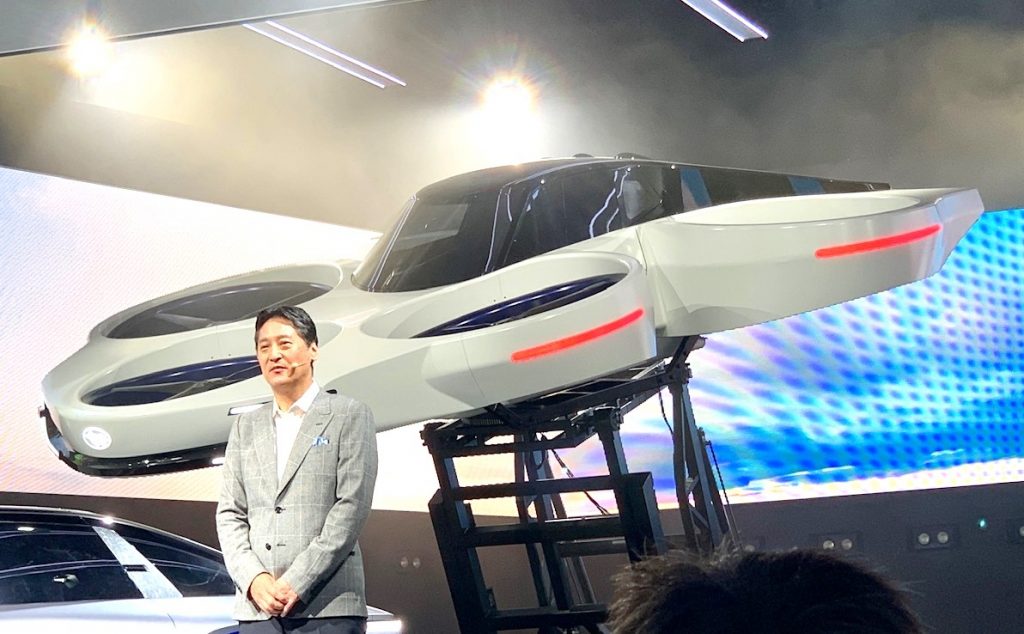

空飛ぶクルマの開発を手掛ける株式会社SkyDriveと南海電気鉄道株式会社(大阪市)は4月7日、大阪エリアと和歌山エリアの「空飛ぶクルマ」の運航を目指し、連携協定を締結したと発表した。南海沿線地域や商業施設を中心に空飛ぶクルマの運航ルートの検討を進めるなど運航の実現を目指す。SkyDriveについては同日、近鉄グループホールディングス株式会社が出資決定と伊勢志摩など近鉄沿線での実用検討を発表しており、関西圏で空飛ぶクルマの検討が加速しそうだ。

チケット販売、ルート、収支など運航前提の項目も検討

南海電鉄とSkyDriveの協定での検討内容には運航を視野に入れた項目を含む。具体的には、フィールドの提供、ポートの整備、集客・チケット販売、機体の運航などの役割分担、南海沿線地域や商業施設等を中心とした具体的な運航ルート、オペレーション(運航時に必要な仕組み等)、収支予測などを盛り込んでいる。

発表内容は以下の通りだ(以下、引用)

株式会社 SkyDrive(本社:愛知県豊田市、代表取締役 CEO 福澤知浩、以下「SkyDrive」)と南海電気鉄道株式会社(本社:大阪市浪速区、社長:遠北光彦、以下「南海電鉄」)は、大阪エリアと和歌山エリアにおける「空飛ぶクルマ」の運航を目指し、連携協定を締結したことをお知らせいたします。

SkyDrive は、空飛ぶクルマの機体メーカーとして日常の移動に空を活用することを目指し、2020年11月より大阪府が設立したラウンドテーブルの構成員として参加しています。また、2021年9月には大阪府・大阪市と「空飛ぶクルマ」実現に向けた連携協定を締結し、現在は2人乗りの機体を開発中です。2025年の大阪ベイエリアでのサービス開始を皮切りに大阪エリアでの事業拡大を目指しています。

また南海電鉄では、中長期的なまちづくりや沿線観光地への誘客の視点から、新たな技術を活用したモビリティを導入することで、先進的で魅力の高いエリアを構築できると考えています。その中で、今後世界的に普及すると考えられており、かつインパクトの大きい「空飛ぶクルマ」を沿線地域で早期に活用することで、住みたいまち・訪れたいまちとしての価値向上、当社が掲げるサステナブル重要テーマのひとつである「夢があふれる未来づくり」の推進につなげることを目指します。

今後、両社では事業スキームや導入エリアなどについて、さらに具体的かつ詳細な事業可能性の検討を行い、大阪エリアおよび和歌山エリアにおける南海電鉄の鉄道沿線地域や商業施設等を中心に、「空飛ぶクルマ」運航ルート開設の実現を目指します。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。