- 2022.4.12

風況観測のメトロウェザーが7億円調達 DRONE FUND、リアルテックファンドのほか鉄道系、海運系、物流系など12社から

風況観測技術の開発を手掛けるメトロウェザー株式会社(京都府宇治市、古本淳一代表取締役)は4月11日、海運、鉄道、物流、金融など12社から約7億円を調達したと発表した。調達先は既存株主のリアルテックファンド、DRONE FUNDのほかヤマトホールディングス系やJR東日本系のコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)などが名を連ねる。調達した資金を体制の構築や開発にあてるほか、事業の現場も抱える出資企業と連携を深め、海外も含めた事業展開の加速化を図る。

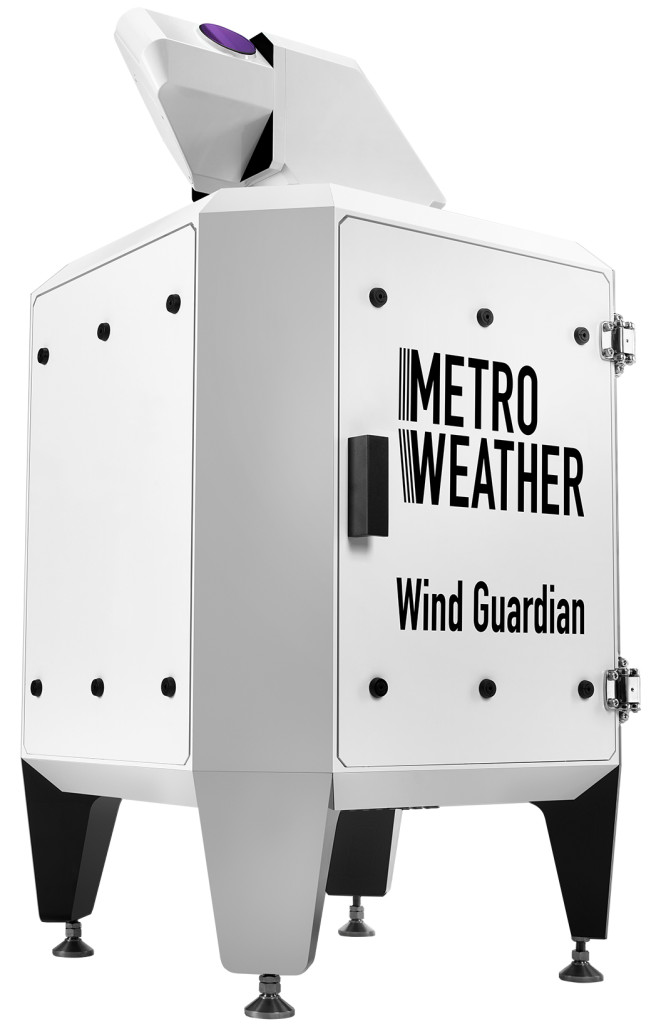

風の動き強さを可視化する小型ドップラー・ライダーで自律航行の実装を支援

調達は12社を引受先とした第三者割当増資等でシリーズAラウンドとして実施し。メトロウェザーは京都大学発スタートアップで、風向きや風速を三次元でとらえリアルタイムで可視化する小型・高性能ドップラー・ライダー・システムを持つ。風況観測はドローンや空飛ぶクルマの自律飛行の実装に欠かせない技術で、出資企業と連携し実証実験を重ねる。

発表は以下の通り(以下、引用)

風を3次元に可視化する小型・高性能ドップラー・ライダー・システムを擁するメトロウェザー株式会社(本社:京都府宇治市、代表取締役 古本淳一、以下「メトロウェザー」)は、このたび 既存株主であるリアルテックファンド、DRONE FUND 及び新たにグローバル・ブレインが運営するCVCファンドをはじめとした、VC及び事業会社計12社を引受先とした第三者割当増資等により、シリーズAラウンドにおいて総額約7億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

メトロウェザーは、小型高性能ドップラー・ライダーにより空の風況を立体的に把握し、可視化することで「風」の課題を解決し、「エアモビリティー社会」と「安全安心な都市生活」の実現に貢献することを目指しております。シリーズAラウンドの資金調達により、各株主企業様との連携をより一層深め、国内のみならず海外展開を視野に入れた組織体制の構築と、さらなる事業展開を加速させてまいります。

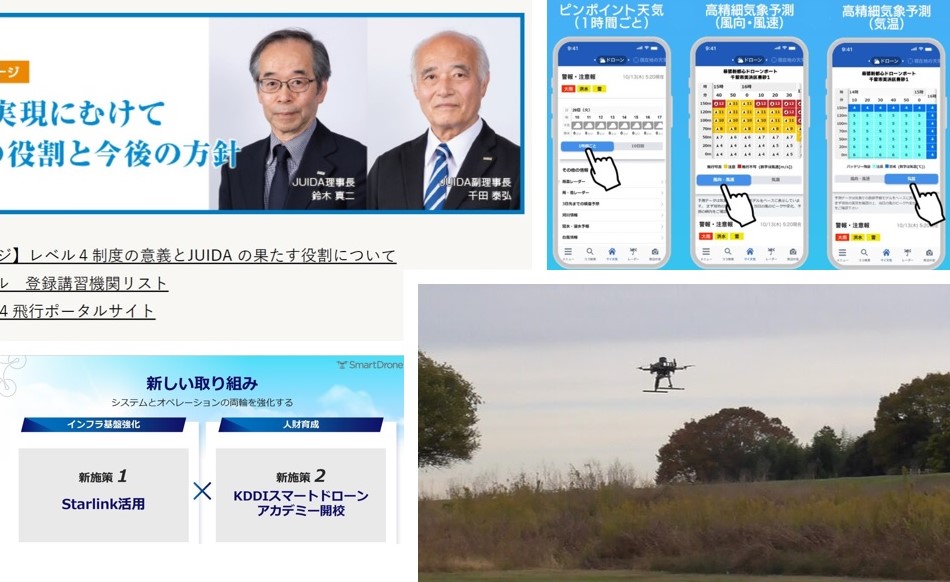

メトロウェザーは、ドップラー・ライダーの活用により、ドローンの運行に必要不可欠となるリアルタイムでの高精細風況情報の提供を実現します。これによりレベル4飛行の大きなハードルとなっている「高度な安全性の確保」を達成し、ドローン前提社会における必須のインフラとなることを目指します。

さらに、独自の気象予測シミュレーションを組み合わせることで、都市防災・風力発電・航空・海運・鉄道領域等、ドローン関連のみならず弊社技術に関連する幅広い分野の市場への参入を進めてまいります。

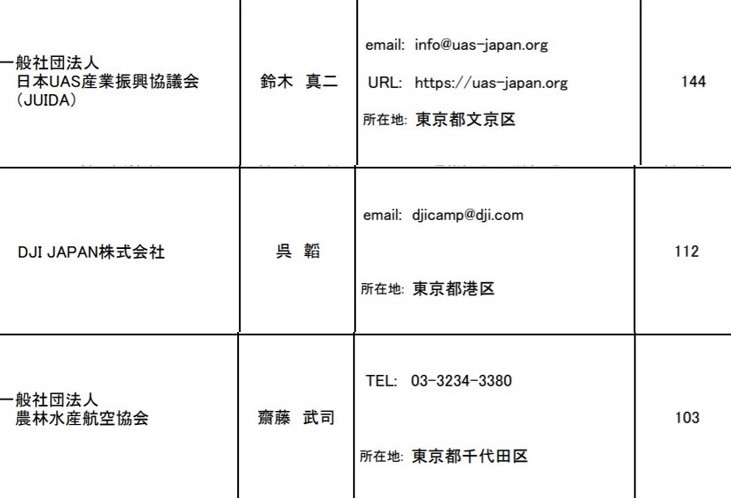

■ シリーズA資金調達先 計12社

(既存先)

・リアルテックファンド

・DRONE FUND

・株式会社日本政策金融公庫(資本性ローン等)

(新規先)

・JGC MIRAI Innovation Fund(運営:グローバル・ブレイン株式会社)

・KURONEKO Innovation Fund(運営:グローバル・ブレイン株式会社)

・株式会社MOL PLUS(株式会社商船三井100%出資CVC)

・JR東日本スタートアップ株式会社

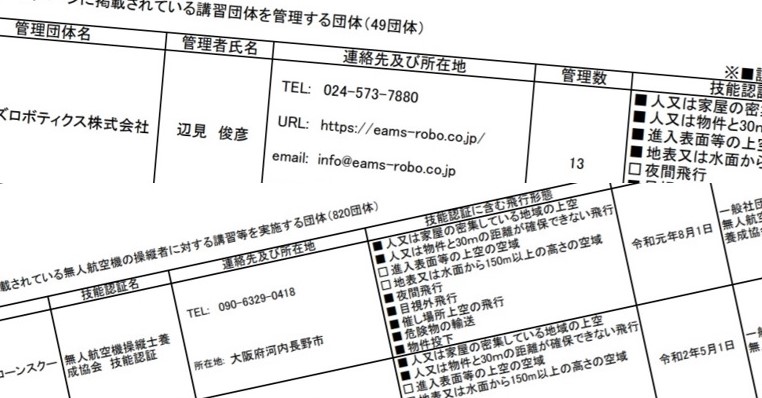

・ACSL1号有限責任事業組合

・鐘通株式会社

・三菱UFJキャピタル株式会社

・SMBCベンチャーキャピタル株式会社

・京銀リース・キャピタル株式会社

<各社のコメント>

■リアルテックホールディングス株式会社 永田暁彦代表取締役

言語の壁を超えて全世界70億人にイノベーションを提供する、これを実現できるのがリアルテックの価値です。メトロウェザーはこの実現に大きく近づきました。同社のドップラーライダーを活用したユースケースの拡大、そして空のインフラ構築を、今回参画頂いた事業会社等の力強い仲間と共に、今後もリード投資家として全力で支援して参ります。

■DRONE FUND 大前創希共同代表パートナー

ドローン・エアモビリティの社会実装の機運を受け、メトロウェザーの存在感が高まっており、大変頼もしく感じます。人々の頭の上をドローンやエアモビリティが飛び交うレベル4の実現には、メトロウェザーの技術は不可欠なものになっていくと確信しています。本ラウンドでは新たに参画頂いた日本を代表する事業会社の方々と事業を一層加速できるよう、 DRONE FUNDとして全力で支援していきます!

■グローバル・ブレイン株式会社(JGC MIRAI Innovation Fund・KURONEKO Innovation Fundを運営) 百合本安彦代表取締役社長

メトロウェザー社のドップラーライダーは、海外含めた競合他社と比較して高スペックであり、また圧倒的な小型サイズと低製造コストを実現しています。風力発電量予測等いくつかの用途での活用が期待されておりますが、特にドローン自動運行への風況予測データ提供において高いポテンシャルを見ています。ドローン自動運行で不可欠となる高い時空間解像度のデータを提供する上で、メトロウェザー社の技術が唯一無二のソリューションとなりうると考えています。グローバル市場を取れるポテンシャルを持つ当社の今後の事業成長に貢献すべく、弊社としてもしっかり支援してまいります。

■日揮株式会社 未来戦略室 / JGC MIRAI Innovation Fund CVCフロントチームリーダー 坂本惇氏

日揮グループは安全・安心で持続可能な社会システムの実現に向けて、革新的な技術やビジネスモデルを有するスタートアップ企業への投資を行っています。今回の出資に際して、メトロウェザーが目指すビジョンに強く共感し、また、下支えとなる優れた信号処理、風況観測・予測シミュレーション技術を高く評価致しました。今後、日揮グループが培ってきたエンジニアリング技術や各領域の知見を融合させる事で、産業プラント、風力発電領域に加え、新たな社会インフラ構築に向けたイノベーションを起こす事を期待しています。

■ヤマトホールディングス株式会社イノベーション推進機能/KURONEKO Innovation Fundシニアマネージャー足立崇彰氏

風況計測は、 安全なドローン運行にとって重要な要素です。メトロウェザー社のドップラー・ライダーは、観測技術の高さとコスト面で高い優位性を持っています。ヤマトグループは、ドローンを活用した「新たな空の輸送モード」を現在構築しており、そのなかでドップラー・ライダーは、必要不可欠なテクノロジーです。今後、協業を通じて、両社がより事業成長できるよう取り組んでまいります。

■株式会社MOL PLUS 阪本拓也代表

メトロウェザー社の事業ビジョンに共感し、また直近1年間で多様な産業へのソリューション展開をスピーディーに推進されていることに可能性を感じ、この度他の多くの出資者の皆様とともに、ご一緒させていただくことになりました。MOL PLUS はメトロウェザー社が実現を目指す風況予測ソリューションの各産業への社会実装に貢献します。とりわけ海運や海洋事業領域での社会実装について推進させていただきます。具体事例として、今回の出資に際し商船三井の『ウインドハンタープロジェクト』においてドップラー・ライダーを用いた風況予測の実証実験を共同で取り組みます。今後の取り組みを楽しみにしております。

■JR東日本スタートアップ株式会社 柴田裕代表取締役社長

ドップラーライダーのテクノロジーを応用して、鉄道工事の課題を解決する…。 そんな無謀…否、果敢なチャレンジをいま、メトロウェザー社と一緒に進めています。場所はリアルの鉄道路線(休止線)。そこにドップラー・ライダーを持ち込んで支障物を検知する実証実験は、なんともダイナミックで斬新なものでした。まだ課題は山積ですが、この技術は未来の鉄道現場に広く活用できると思っています。共創パートナーのメトロウェザー社を、私たちはこれからも応援していきます。

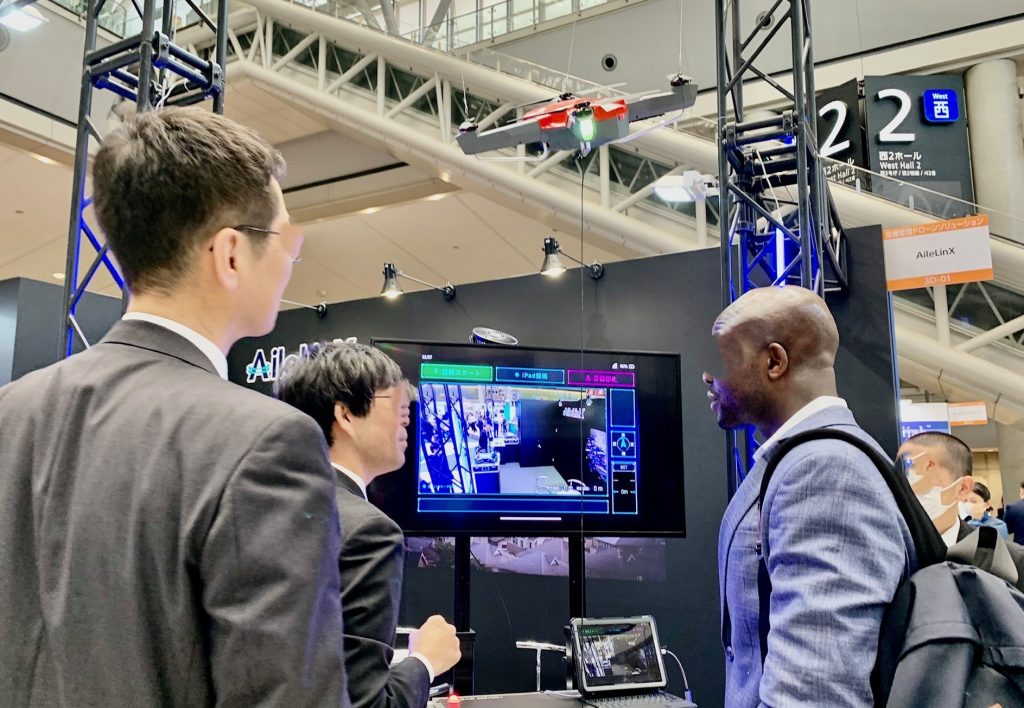

■株式会社ACSL 早川研介取締役CFO

株式会社ACSLはドローンメーカーとして、ドローンを活用した社会課題の解決に向けた取り組みを進めております。レベル4の法規制整備やデジタル田園都市国家構想の推進、脱炭素化に向けた動きの加速などによりドローンが活用される場面が増えていくことが想定されるなかで、空の風況を適時かつ正確に把握することは、ドローンが安全に飛行するうえで無くてはならないものであると考えております。今後もメトロウェザー社と連携し、ドローンの社会実装に向けた取り組みを進めてまいります。

■鐘通株式会社 松井宏記代表取締役社長

地球温暖化等による様々な自然災害に対し、現在の技術力をもってしても人類は無力です。そのような得体の知れない巨大な敵に対し立ち向かうメトロウェザー株式会社。様々な視点から自然の可視化に挑む産まれたての企業に無限の可能性を感じ出資させて頂きました。同じ京都の企業という事もありますので弊社としても部材調達や最新の製品情報提供等のサポートを全力でさせて頂きます。共に京都から世界へ、これまでに無かった新たな価値を提供して参りましょう。

■三菱UFJキャピタル株式会社 矢野潤大阪投資部次長

「風を制し空の安全を守る」を企業Visionとして2015年に設立された京都大学発スタートアップ企業です。これまで培ってきた独自のリモートセンシング技術と信号処理技術に気象情報を組み合せ、高精度の風況観測を実現する小型ドップラー・ライダーを開発しました。ドローン運行のための風況情報提供に加え、都市防災、風力発電など、幅広い分野への展開を目指します。当社の技術が、未来社会における大事なインフラになっていく事を期待して、全力で支援してまいります。

■SMBCベンチャーキャピタル株式会社 池田一生関西投資営業部副部長

空を見上げれば物を運んだり測量をしたりしているドローンが当たり前に見える未来、メトロウェザー社の風況計測技術はそのような未来を実現する基礎インフラになり得る技術と感じ今回初めて出資をさせて頂きました。新しい未来の実現の一助になればと思い全力で今後も支援させて頂きたいと思います。

■京銀リース・キャピタル株式会社 村田義樹氏

「エアモビリティ―社会」と「安心安全な都市生活」の実現に対し、京都大学発ベンチャーとして非常に高い技術力をもって貢献される当社の取組や姿勢に共感し、今回投資を行いました。京都銀行グループとして、今後の当社の成長と発展を支援してまいります。

■メトロウェザー株式会社 古本淳一代表取締役

この度は既存投資家様をはじめ多くの事業会社様を中心にシリーズAラウンドの資金調達が完了できましたこと皆様に心より御礼申し上げます。弊社のドップラー・ライダーは商用ベースでドローンが安全・安心に飛行するために必要不可欠である3次元の風情報をリアルタイムに提供し、高度なオペレーションが要求されるレベル4運航実現の切り札になるものと考えております。このラウンドを機に事業会社様との連携をさらに深め、 幅広い市場への参入を図るとともに国内はもとより海外展開の礎を構築し、 次のラウンドで本格的な海外展開を果たすことを目指してまいります。

■ メトロウェザー概要 設立 : 2015年5月 代表者 : 代表取締役 古本 淳一 URL : https://www.metroweather.jp 所在地 : 京都府宇治市大久保町西ノ端1-25宇治ベンチャー企業育成工場6号 事業内容 : 弊社は、赤外線を用いて風に舞った大気中の塵や微粒子を散乱体として反射光を受信し、ドップラー効果を利用した解析を実行することで、 風況をリアルタイム・3次元に把握・可視化するドップラー・ライダーの開発・販売及びデータ提供を行っております。京都大学で長年培った大気リモートセンシング技術の開発・解析技術をベースに弊社が開発した小型高性能ドップラー・ライダーは、従来の大型ドップラー・ライダーと同等の性能を維持しつつ、低価格を実現しております。弊社ドップラー・ライダーを活用した社会課題の解決に向け、弊社は国内外で複数の企業様・研究機関様との共同研究や実証を進めており、2021年からはNASAの研究開発プロジェクトにも参画しております。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

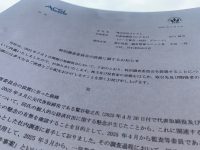

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表

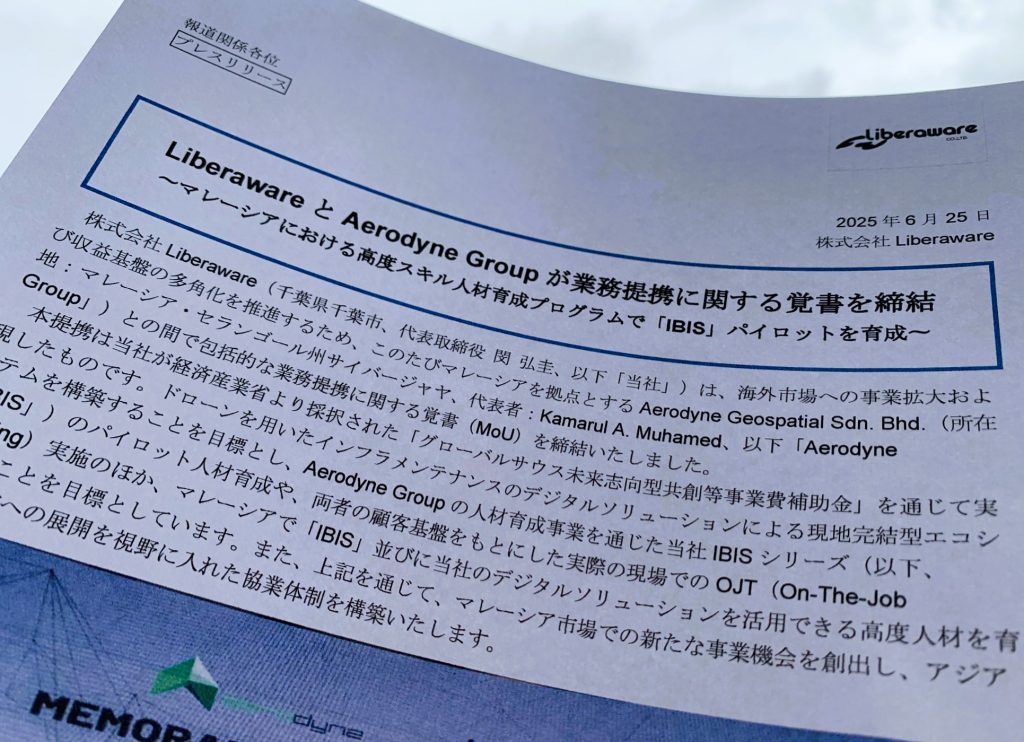

【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感  英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場

英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場  JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は、山口県山口市で重ねてきたリハーサル飛行を収めた動画を公開した。

離陸、移動、転回、飛行

リハーサル飛行は、山口県山口市の「山口きらら博記念公園」内に設けた飛行試験場で春から行われていて、動画には大阪・関西万博のデモフライトに使われるSD-05が離陸し、移動し、向きを変えて飛行するなどの様子が納められている。

大阪・関西万博では7月31日から8月24日まで、火、水曜以外の原則週5日の予定で、来場者の前で飛行する様子を公開する。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

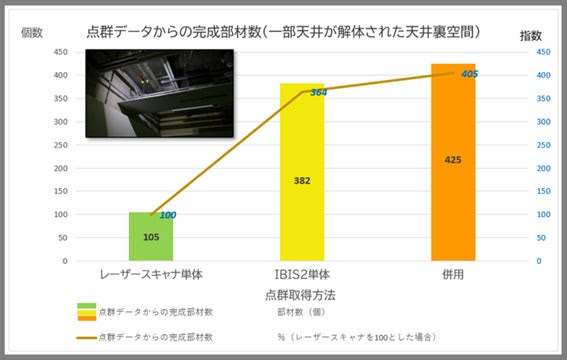

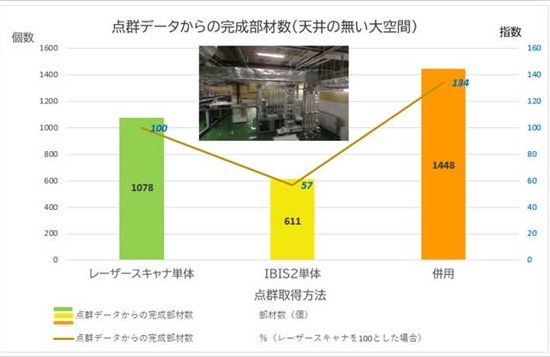

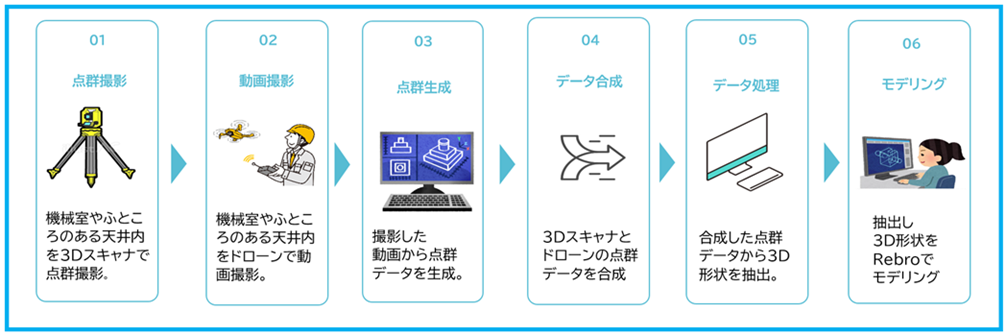

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。建設設備大手の三機工業株式会社(東京)は7月11日、グループ会社、有限会社キャド・ケンドロ(仙台市)と共同で狭小空間ドローン開発の株式会社リベラウェア(Liberaware、千葉市)のドローンとレーザースキャナを併用した既存設備の3Dモデル化するデジタル化手法を確立したと発表した。Liberawareも同日、三機工業に「IBIS2」を「導入した」と発表した。

実用化検証で取得データが大幅向上

三機工業は設備更新や模様替えなどのさいに、現場を3Dモデリングし、現状を把握してから取り組む。完成後の更新や追加工事で現状が図面通りになっていないことが多く、作業の妨げになるおそれがあるためだ。しかし天井裏などでダクトや配管が込み入っている場合に、すべての設備にはレーザーが届き切らずに十分な3Dモデルができあがらない場合がある。こうした課題を乗り越える手法の開発を進めているところ、今回、ドローンとレーザースキャナを併用してデジタル化する手法を開発した。

同社が実施した実用化検証では、IBIS2とレーザースキャナを併用した場合、従来の3Dスキャン手法と比べ、機械室などの天井の無い空間の場合、認識できた建築部材が約135%、天井の一部が解体された天井裏空間で約400%向上したという。

三機工業の発表はこちら

リベラウェアの発表はこちら

右から、三機工業建設設備事業本部技術管理本部BIM推進センター石丸直BIM推進部長、キャド・ケンドロ高橋和之課長、三機工業副島卓哉氏、キャド・ケンドロ栃澤幸成氏、及川直樹氏、三機工業北岡基信専門部長、Liberaware 執行役員全貴成氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.9

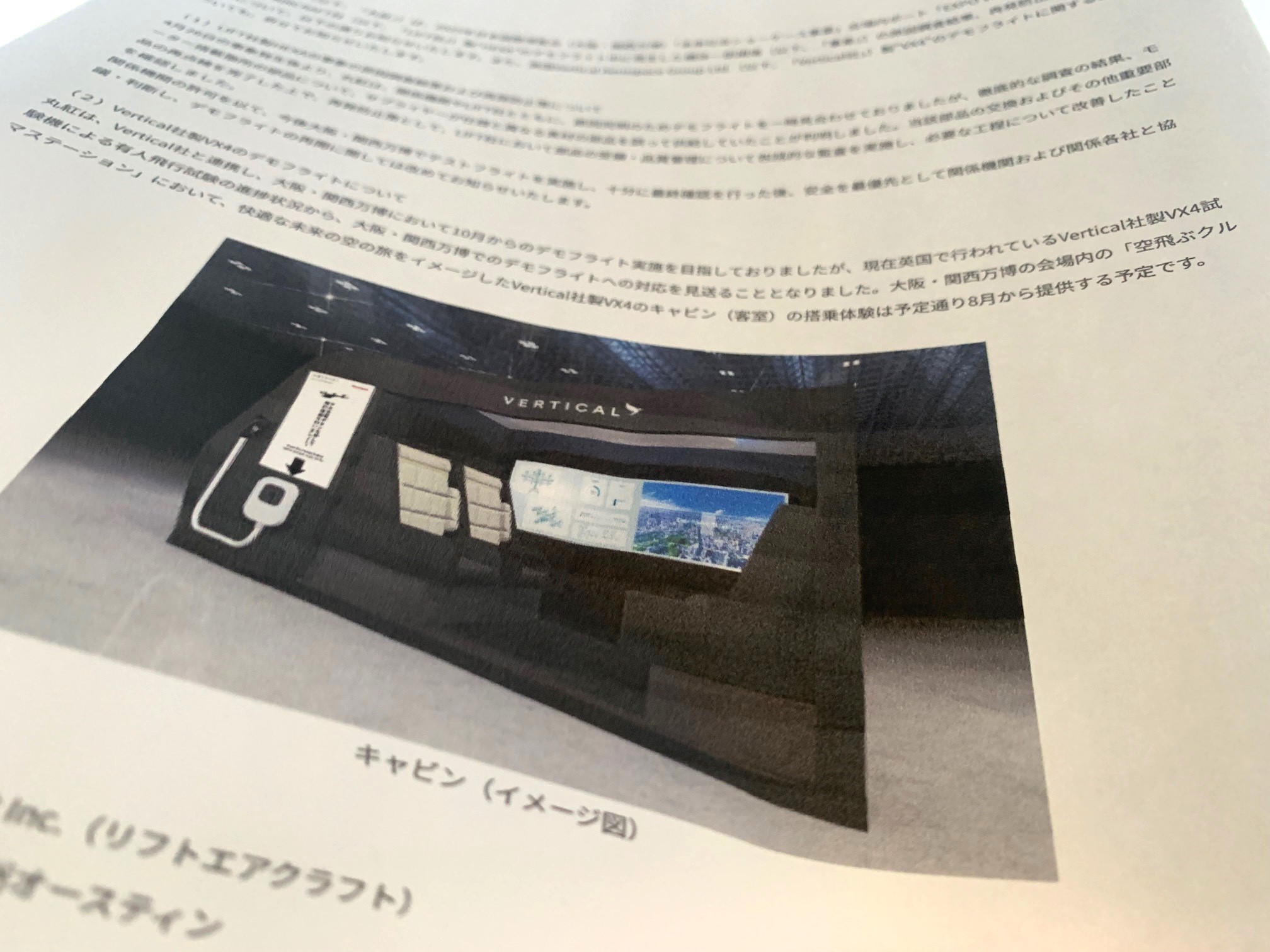

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

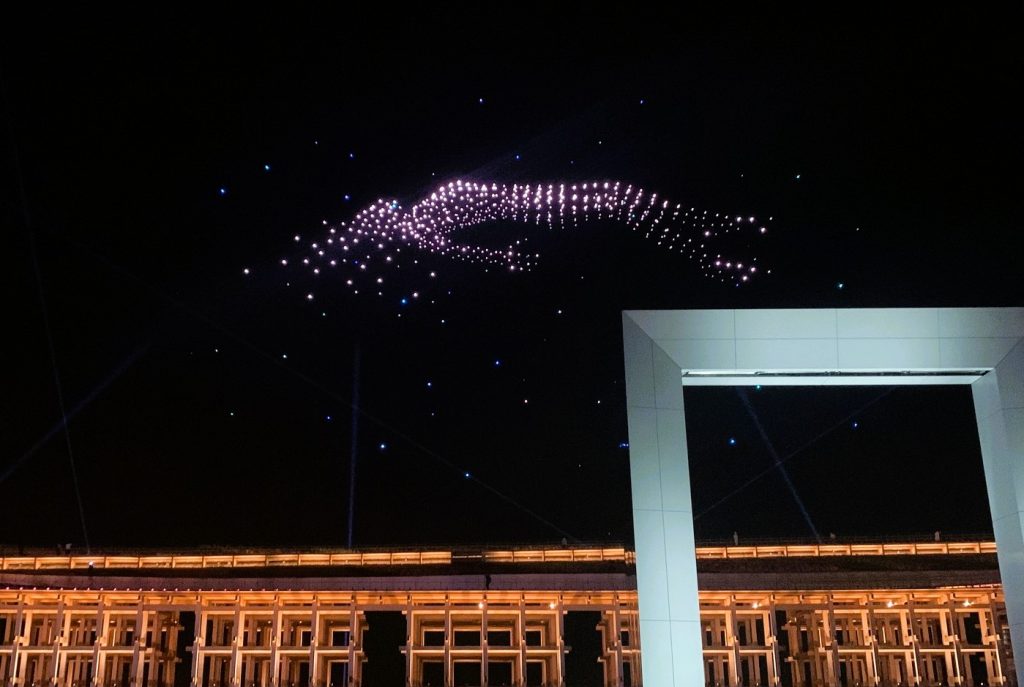

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。