- 2022.9.2

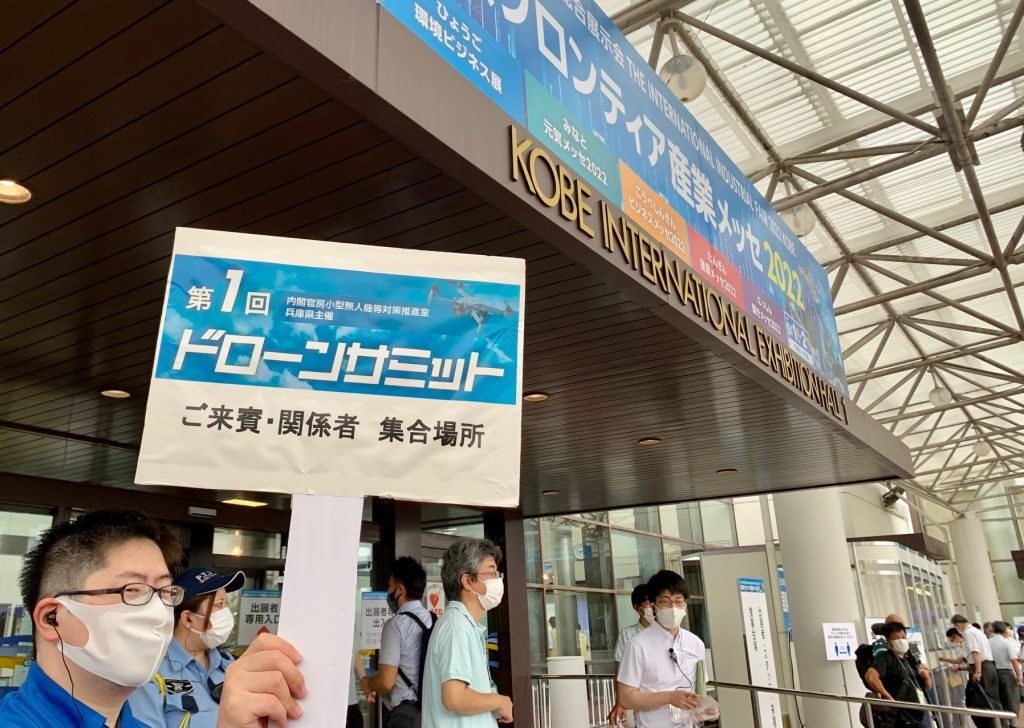

政府主導のドローンの普及促進イベント「第1回ドローンサミット」(内閣官房小型無人機等対策室、兵庫県主催)が9月1日、神戸・ポートアイランドの神戸国際展示場で始まった。講演、展示、実演で構成し、社会実装を後押しする。初日は基調講演や自治体の代表者らが取り組みを披露した。ドローンの大型イベントは6月に千葉・幕張メッセで開催された「JapanDrone2022」以降、7月の「京阪奈ドローンフォーラム」や「国際ドローン展」、8月の「北海道ドローンフオーラム」と続いている。9月23日には静岡県御殿場市でドローンの飛行展示が主体の「富士山ドローンデモンストレーション」、12月には「JapanDrone/次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡)」が開催される予定で、ドローンのお披露目イベントは花盛りの様相だ。

経産省など共催、JUIDA、JDC、JUAV、JUTM、神戸市が後援

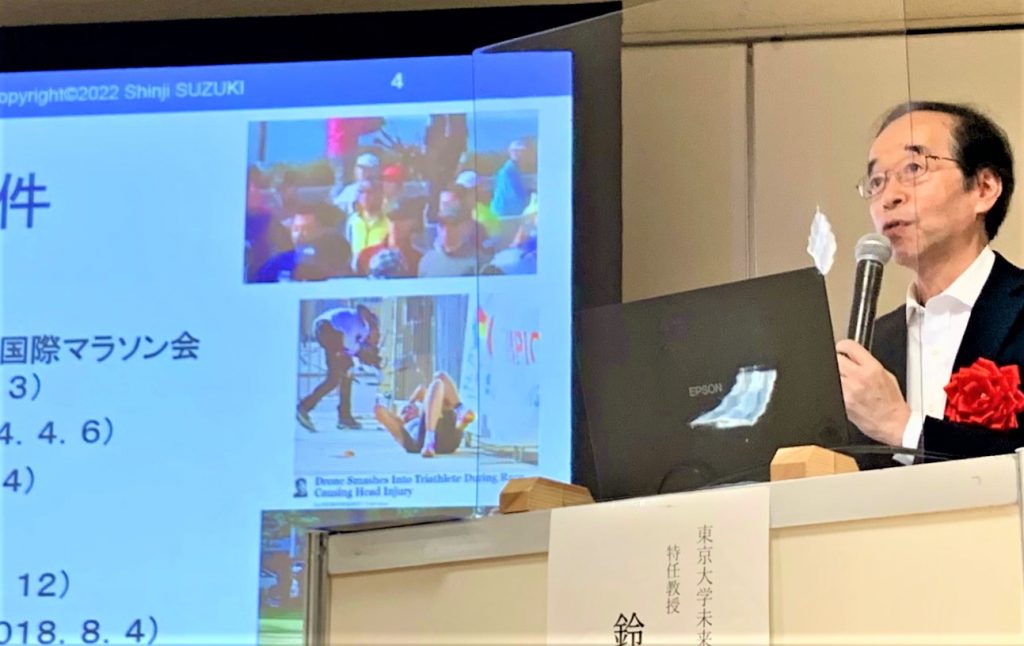

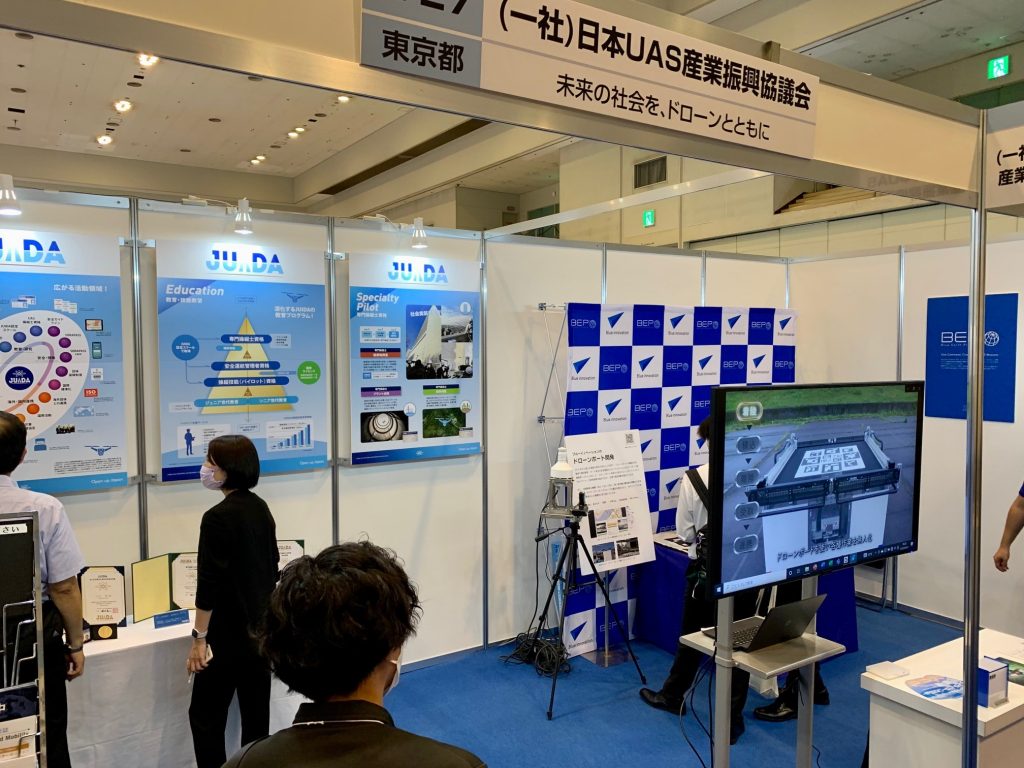

ドローンのルールづくりの世界的な潮流について後援したJUIDAの鈴木真二理事長 第1回ドローンサミットは、内閣官房小型無人機等対策推進室と兵庫県が主催し、共催に経済産業省、国土交通省、公益財団法人新産業創造研究機構が名を連ねた。公式サイトには明記されていないが、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV)、一般社団法人日本ドローンコンソーシアム(JDC)、日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、神戸市が後援している。

初日の9月1日は、JUIDAの鈴木真二理事長が東京大学未来ビジョン研究センター特任教授として、JDCの野波健三会長・代表理事氏代表が基調講演をした。

鈴木氏は、世界各国がドローンの安全確保に向けてルールつくりに取り組んでいる現状を紹介した。基本的な方向性はいずれも、リスクベース、ユースケースベース、パフォーマンスベースで議論されており、日本もその方向での議論にシフトしつつある現状を説明委した。また今後の課題に事業者の定義や国際的整合性、運航管理、無操縦航空機との関係などをあげた。

野波氏は独自に調査している世界のアセンブリー事業者の実態について、ランキング形式で紹介した。事業者数のうえで5位の日本は、製造された機体の最高速度比較、航続距離比較、飛行時間比較ではいずれも上位に入っていないことを指摘し、「ちゃんといいものを作ることが原点」と国内の開発事業者の奮起を促した。

また、「国の取組説明」では、内閣官房小型無人機等対策推進室、国土交通省、経済産業省がロードマップなどを示しながら、現状を報告した。

「自治体会議」では、兵庫県、神戸市、北海道、福島県、三重県、長崎県、小菅村(山梨県)の各自治体の代表者が、それぞれの取り組みを発表し、武田圭史慶応義塾大学教授、中村裕子東京大学特任准教授がコメントした。小菅村は村内に集落が8地区ある一方で、商店が村内に2つしかない。登壇した舩木直美村長は、買物弱者対策として、村内で展開している「新スマート物流」の取り組みを紹介、「ドローン配送は270回、買い物代行は670件の実績を積み重ねて参りました」実績をアピールした。また、同様に買い物弱者などの課題を抱える自治体と連携する協議会を組織したことも報告。「小菅村の取組は小菅村だけでなく全国の希望になると考えています」と述べた。

地域の連携は、今回のサミットの開催趣旨で言及されている。「ドローンの社会実装を進めるためには、持続可能な事業形態の形成と、社会的受容性の拡大が必要です。現在、各自治体で行われている各種の実証実験等の取組を全国的に発信すると共に、自治体間の連携を強化し、より一層ドローンの社会実装を加速させるため、国と自治体で開催します」が開催趣旨だ。

自治体会議に登壇した中では、小菅村の舩木直美村長が、開催趣旨である連携強化に直接言及した。

サミットは、国際フロンティア産業メッセ2022(国際フロンティア産業メッセ実行委員主催)の同時開催企画として行われた。

兵庫県の斎藤元彦知事は、この日午前10時に国際展示場2号館1階ロビーで行われた国際フロンティア産業メッセ2022の開会式に登壇し「第1回ドローンサミットを開催します」とあいさつ。その30分後の午前10時半に、同じ会場の2階会議室で階差されたドローンサミットであいさつに立ち「市民、県民、国民にドローンの利便性を感じてもらいたい」と述べた。サミットの開会式には、里見隆治経産省政務官、清水真人国交省政務官、田中和德ドローン議連(無人航空機普及・利用促進議員連盟)会長代理、鶴保庸介ドローン議連幹事長らが登壇し、あいさつした。

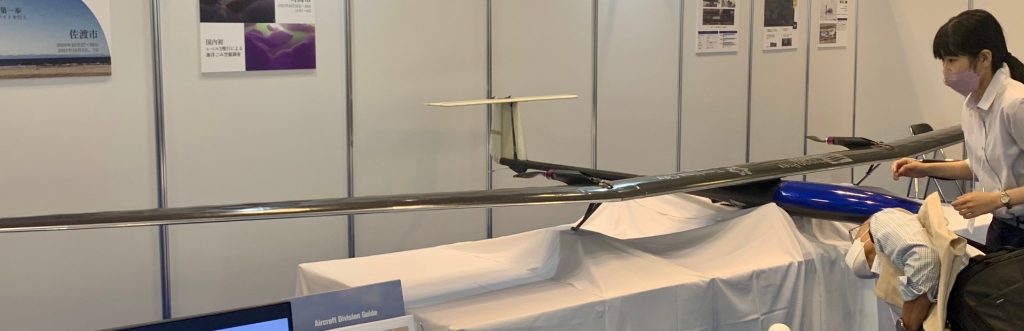

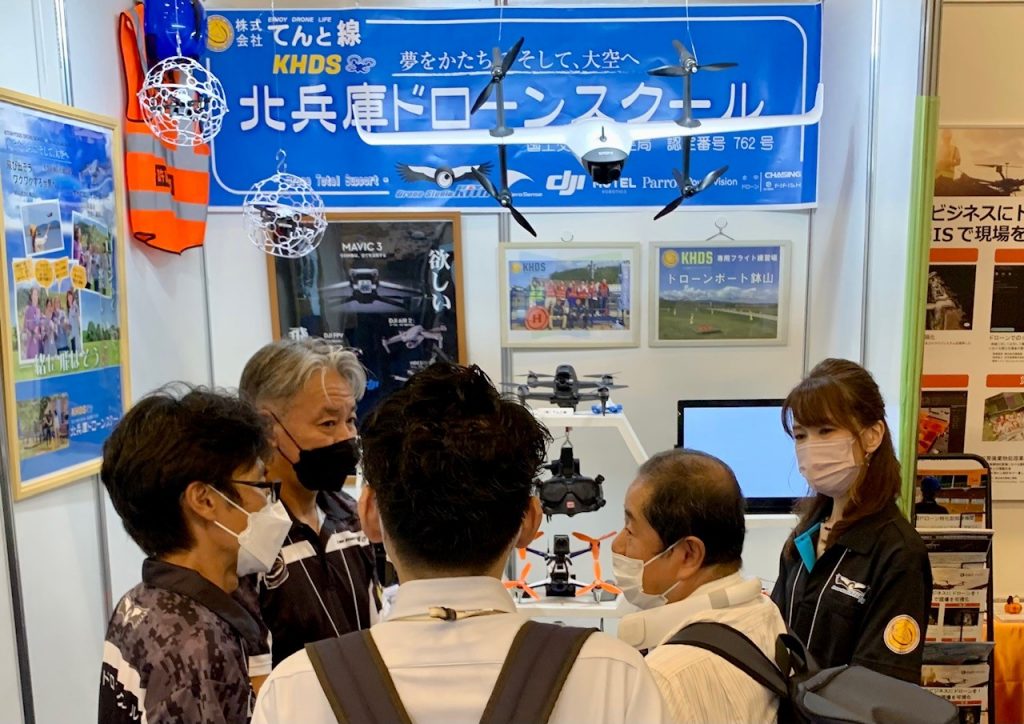

展示会場には株式会社テトラ・アビエーション株式会社の空飛ぶクルマの原寸大の機体が目を引いたほか、ドローンメーカー、運輸事業者、団体、研究機関などがブースを構え、開発した技術や取組事例を展示している。

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークは、スイスに研究開発拠点を構えるサンフラワーラボのホームセキュリティーシステムを参考出品。自律航行するドローン「Bee」が敷地内を見回るシステムで、工場、研究所などの警備への市場性が見込める。ハイブリッド機製造の株式会社エアロジ-ラボ、国産VTOLエアロボウィングが話題のエアロセンス株式会社、狭所点検ドローンを独自開発したセブントゥーファイブ株式会社、ドローンポート開発やスイスFlyability社製球体ドローンELIOSの提供・運用、API連携技術などを手掛けるブルーイノベーション株式会社などが最新の取り組み紹介している。

ドローンサミットは9月2日も行われる。

野波健三・千葉大名誉教授(左上)、高杉典弘・内閣官房ドローン室審議官(左下)、斎藤元彦兵庫県知事(中央)、小菅村の舩木直美村長(右上)、小熊弘明・内閣官房ドローン室参事官(右下)

テトラ・アビエーションの空飛ぶクルマ「Mk-5」

刀剣のような直線美が目を引いた新明和工業の機体

千葉・幕張で6月に開催された「JapanaDrone2022」でも話題をさらったWINGCOPTER198。伊藤忠商事が出展

エアウォーターとセブン・トゥー・ファイブのブース

エアロセンスのブースで同社のVTOL「エアロボウイング (AS-VT01).」と共演する今井清貴さん

ドローンと既存物流との融合で“届ける”の最適化をけん引する新スマート物流の主力技術「AirTruck」も多くの人の足を止めた

岩本石油とACSLの共同展示にもひとだかり

iROBOTICSの技術も展示された

ジャパン・インフラ・ウェイマークが展示したSunflower.Labs(サンフラワーラボ)のホームセキュリティーシステム

TOMPLAは会場のある神戸・ポートアイランドまで、海を隔てた神戸・ハーバーランドからコーヒーを空輸するデモを実施した

後援したJUIDAも出展した

神戸トヨペット株式会社とプロドローン株式会社が提案した「クルマ救電」。水素自動車とドローンを連携させて緊急時に備える発想

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム(JDC)が開催した「第1回JDCフォーラム」では、ドローンの事業、研究に関わる事業者、研究者、行政担当者らが、点検、安全、防災などテーマごとに意見を交わす分科会的なセッションと、内閣府、総務省、国土交通省、経済産業省のドローンに関わる責任者、担当者が登壇するパネルディスカッションが行われた。

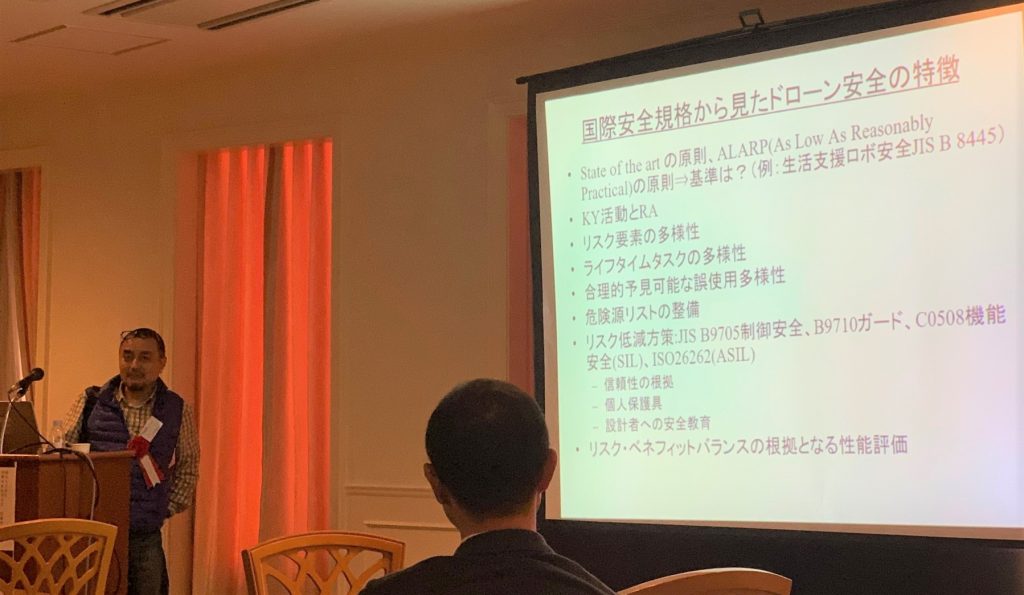

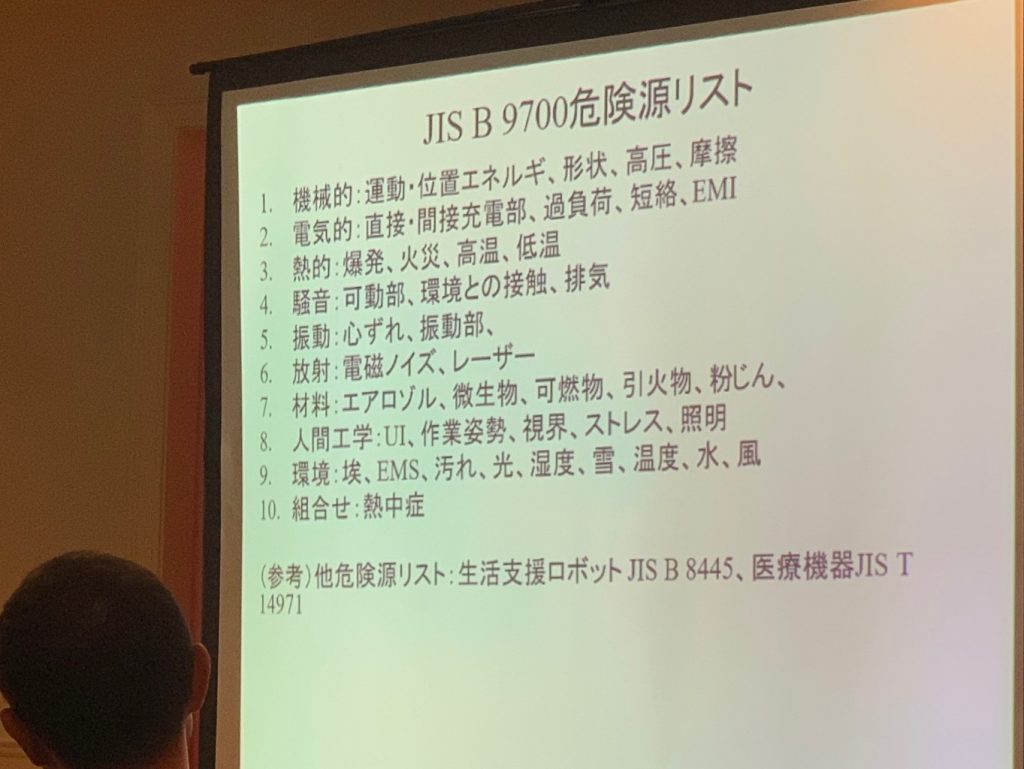

長岡技術科学大・木村哲也氏「安全は基本的人権」

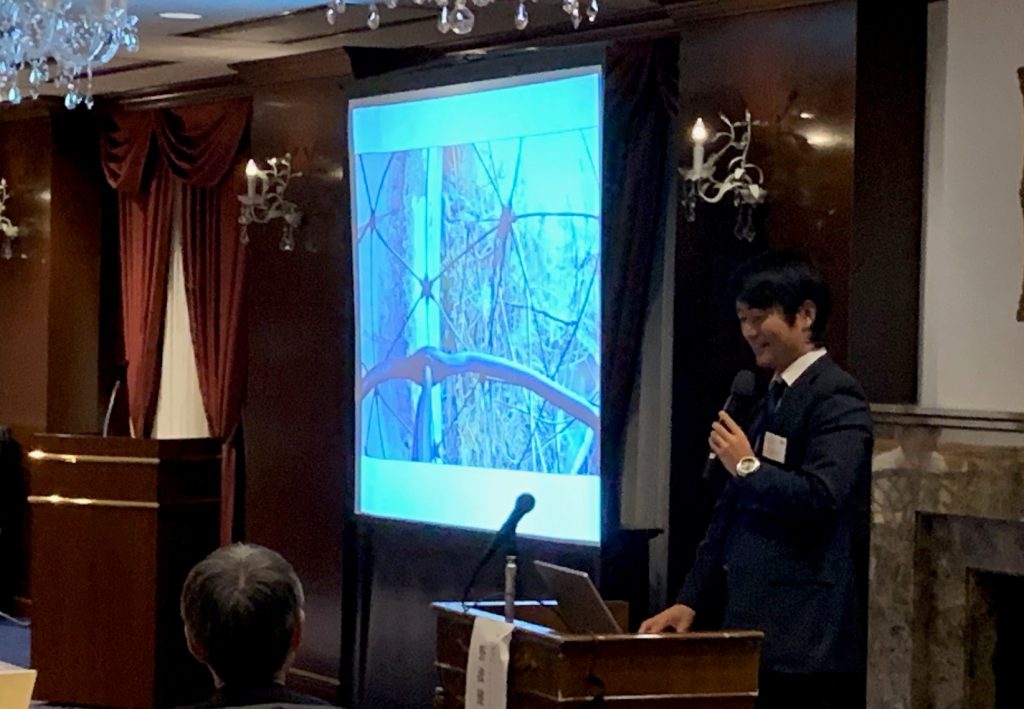

長岡技術科学大学の木村哲也教授の講演には多くの参加者が耳を傾けた テーマごとのセッションのうち、「安全推進/技能検定」のセッションでは、システム安全の社会啓発に取り組む長岡技術科学大学の木村哲也准教授が、生活支援ロボットのISOに携わる経験などをもとに「持続的発展に必要な国際安全規格から見たドローン安全」でスピーチした。

木村氏は、機械に取り付けられているプロペラの回転が指を切断するリスクについて検証した実験映像を見せながら耐切創性について説明。そのうえで、「安全は基本的人権の一部と言って文句は言われないと思う」と位置づけ、「持続的なビジネスにも必要だ」と強調した。

安全の基準となる安全規格について、木村氏は蒸気機関の誕生、普及に伴い生まれたと説明。具体的には、かつて蒸気船が発明されたとき、火災を起こす危険性の高い、技術の低いボイラーを採用した船の入港を制限しなければならず、そのため入港できる船として認める最低基準を定め、事業者がその基準を守りあった経緯があったという。また技術開発費は、持続的経営の必要性の中で理解され、事業主が吸収してきたと解説した。

認証機関については民間が担うのが世界の大勢であると紹介。「日本では公共的なものは国や行政に担ってもらおうとする空気が強いが、世界的な考え方はそうではない。民間が自由にビジネスをしたいから、自らを律する基準をさだめるという考えがある」と述べた。

一方でドローンについては、「経験のない技術が世の中に出てこようとしているの。このため、蒸気船のように、経験的から安全確保策をつくるのではなく、論理的に組み立てていく必要があるのではないか」と述べた。

さらに、安全規格は「社会をコントロールする重要なツール」と指摘。「価格、性能と異なり安全性、環境対応などユーザーに分かりにくいところ、メーカーが手を抜けるところは、第三者的な規格を作っておく必要がある。クルマでいえば、型式認定を受け、個々に車検制度があり、保険にも入ることになっている」と説明を加えた。そのうえで、「規格をめんどうなもの、やっかいなものと受け止める声も聞かないことはないが、もともとの発想は反対。研究者にとっては、技術開発を自由にやらせてほしいから、規格をつくり、それを守るから、それ以上の指図をしないでほしい、というメッセージだった」と繰り返した。

安全に「絶対」が存在しない状況での規格策定については、どこまで許容範囲かを探る作業になると言及。木村氏は「生活支援ロボットでも町の中で動かす話になると、子供にぶつかったらどうなるのか、とか、“絶対に安全でないと困ります”という発言をされる方がいらる。そこが生活支援ロボットを社会に展開するうえでの課題となっています」と紹介した。一方で、「追求しすぎるとコストがどんどん上がるのが安全。むやみやたらにコストをかければいいというものでもない。いい塩梅で成り立つ安全を考える必要がある」と、そのバランスの重要性を指摘した。

内閣府、経産、国交、総務がドローンの利活用推進表明

球体ドローンELIOSを使った点検について報告をしたジャストの角田賢明取締役 このほか施設点検セッションでは、三信建材工業株式会社、株式会社日立システムズ、山九株式会社、株式会社ジャストなどの代表者が取り組みを報告。株式会社ジャストの角田賢明取締役は、球体ドローン「ELIOS」を使って構造物調査に取り組んだ事例などを紹介し「安全や効率などで成果があった。今後も改善、向上に向けて取り組みたい」と意気込みを語った。

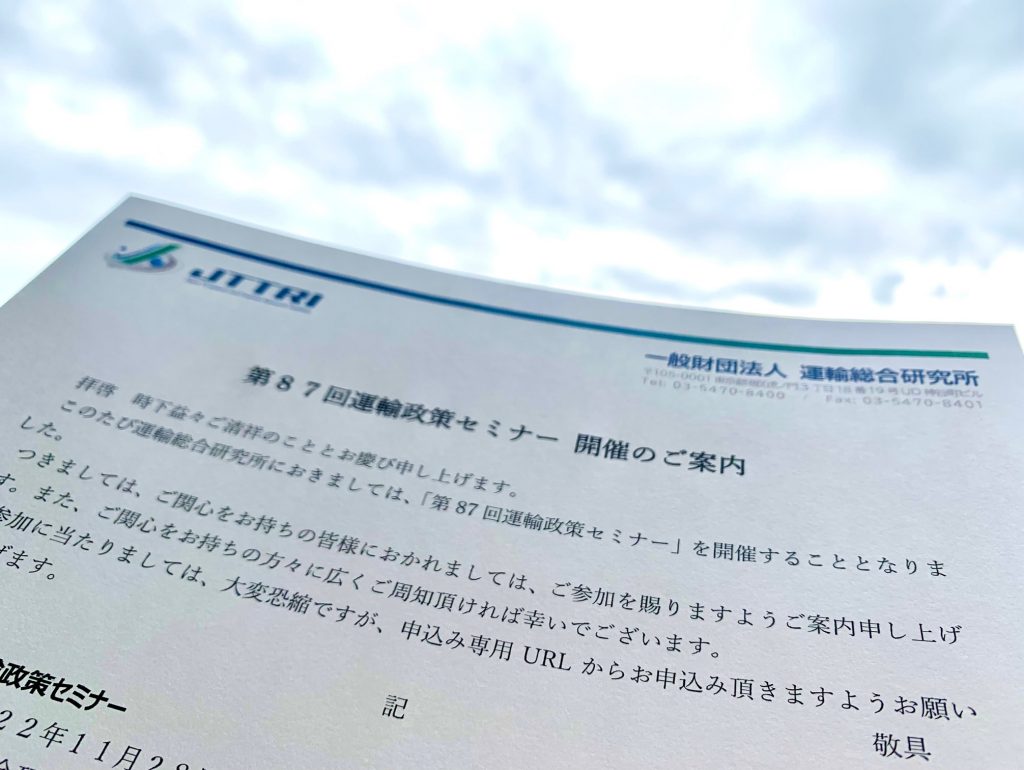

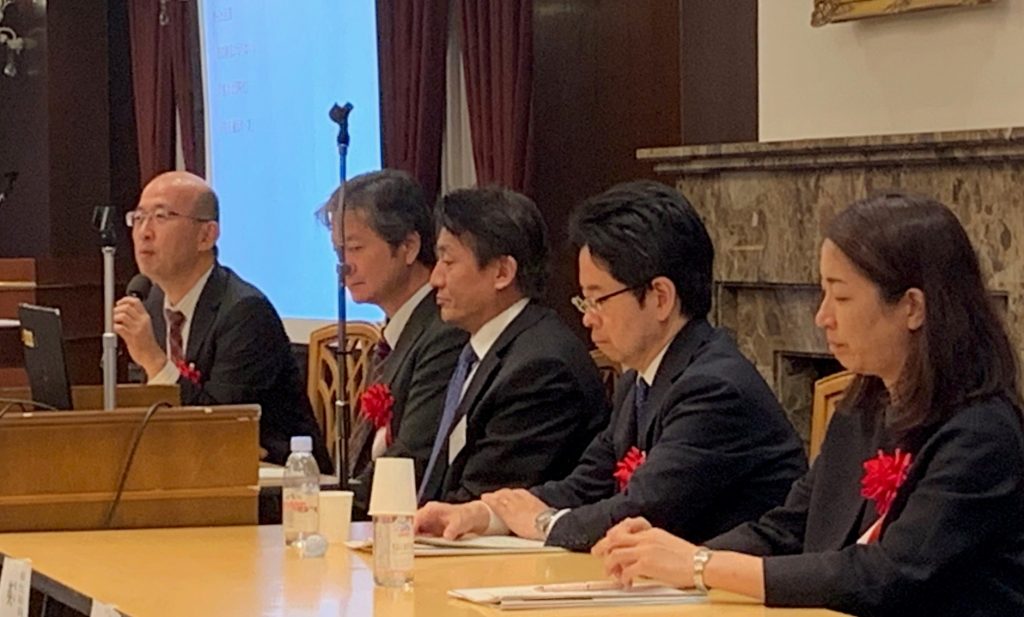

パネルディスカッションには、内閣官房小型無人機等対策推進室の長崎敏志内閣参事官、総務省総合通信基盤局移動通信課の荻原直彦課長、国土交通省航空局安全企画課の英浩道課長、経産省製造産業局産業機械課の玉井優子課長が登壇。JDC制度設計委員長で慶應義塾大学教授の武田圭史氏がナビゲーターを務め、会員向けのアンケート結果を紹介しつつ、登壇者の意見を促した。

登壇した4人はそれぞれ各賞の計画や取り組みを披露し、「規制でドローンの発展を阻害することはしたくない」など、そろってドローンの利活用推進の立場を表明した。

国交省航空局安全企画課の英課長は「飛行申請は年々増えている。用途をみると、空撮が一番多く、測量、インフラ点検の順番だ。業務上必要なものとして使われているという印象を持っている」と現状を分析した。

総務省の荻原課長は「通信インフラの利活用は地域の活性化などにとって大切であり、ドローンにとっても大切。どう使いやすくするか。そこにいま力をいれているところ。幅広く要望、意見を聞き、取り組みに反映させたい」経産省の玉井課長は「役人にとって“改正する”という業務は珍しくないが、制度をどう設計し、産業をどう育てるかということはあまりない経験することではなく、いまはたのしく仕事をしている」

ただ、社会にはドローンの利活用を歓迎する声ばかりではなく、長崎参事官は「かかってくる電話にはクレームが多くまだまだ賛成ばかりではない。ドローンの利便性をどう伝え、安全性をどう確保し、それをどう理解して頂くか。これからも取り組みを加速させて、当たり前にドローンが飛ぶ世の中になると期待している」と述べた。

最後にJDCの野波健蔵会長は、「2016年が産業用ドローン元年といわれ、昨年2018年は物流ドローン元年といわれた。2022年には第三者上空飛行元年になり、2020年代後半にはわれわれが想像しているような、どこでもドローンが飛ぶ社会になると展望している」としめくくった。

左から内閣府の長﨑参事官、ナビゲーターを務めた慶大の武田教授、総務省の荻原課長、国交省の英課長、経産省の玉井課長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。