- 2021.7.8

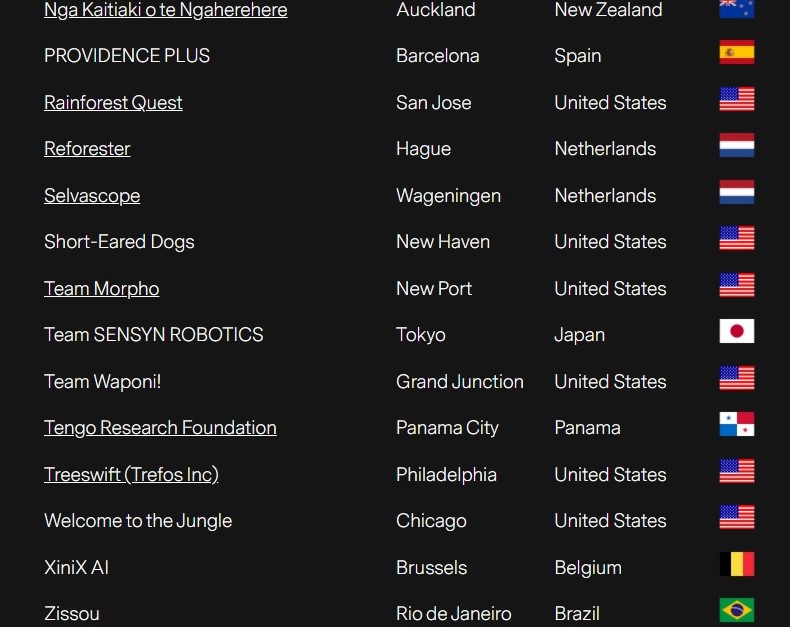

自動化支援の株式会社センシンロボティクス(東京)は7月8日、熱帯雨林保護に向けた課題解決のための技術開発を競うXPRIZE Rainforestの出場資格獲得チームに選ばれたことを報告した。XPRIZE Rainforest公式サイトに掲載された出場資格獲得の33チームにセンシンが日本で唯一、名を連ねている。賞金総額1000万ドルのコンペティションは2024年の決着に向けて各チームが技術開発力を競う。

決勝の課題は100ヘクタールの多様性調査

センシンは千葉功太郎氏、大前創希氏が率いるDRONE FUNDの投資先の一角で、これまでにドローン、AI、ロボティクスなどを組み合わせ主に業務の自動化、遠隔化を通じて課題の解決を提案してきた。完全自動運用型ドローンシステムSENSYN Drone Hub、業務自動化統合プラットフォームSENSYN COREなどを軸に、企業、自治体などの課題を探索、特定し解決策を提案。建設業務や電力設備点検など豊富な実績を持つ。

XPRIZE Rainforestは、熱帯雨林の環境保護をテーマに5年間をかけて技術開発を競うコンペティションで、独立審査委員会による書類選考の第一ラウンドを経て、16カ国、33組がセミファイナルへの出場資格を獲得した。米国から12組、ブラジルから5組、カナダ、スイス、オランダがそれぞれ2組ずつ出場資格を獲得した。日本からはセンシンが唯一、名を連ねた。

熱帯雨林の減少は、地球規模の環境問題として広く知られながら、対象が広大で全体像の把握が難しく対策をたてにくい現状が立ちはだかり対策が容易ではない。このため5年間をかけて有効な技術を開発する。公式サイトは、「XPRIZE Rainforestは、地球上で最も多様で複雑な生態系の理解に革命を起こし、その本質的な価値を迅速に、かつ遠隔でこれまでにないほど詳細に定量化を実現する」と紹介している。

セミファイナルの期限は2022年第2四半期(4~6月期)。各チームは1年後の期限までに、革新的なアプローチを開発し改良を重ねる。主催者が示す世界の3つのエリアのうちのいずれか1カと所でフィールドテストをする課題が与えられた場合に、その実行力を備えていることと、準備ができていることを証明する動画や文書を提出する。2024年に予定されている決勝では、100ヘクタールの熱帯雨林の生物多様性を24時間以内に調査することと、48時間以内の情報提供が求められる。

出場資格獲得チームの中にセンシンロボティクスの名が連なる AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

AAM開発ベンチャー、テトラ・アビエーション(東京)は9月22日、埼玉県内にある同社工場で学生向けの見学会、説明会を開催した。会場には2020年2月に米国で開催された航空機開発協議会「GoFly」の決勝に出場し、世界の頂点に立った機体が置かれ、中井佑代表やメンバーが機体を前に、開発の背景や経緯、設計思想、苦労話などについて披露した。見学会には小中学生、高校生、大学生の8人が参加し、話に聞き入り、開発者に質問をしたり、実機をのぞきこんだり、写真に収めたりと好奇心を全開にしていた。

中井代表「新しい学びにつながればうれしい」

見学会は大きく、テトラのメンバーによる説明と、機体に触れ合う時間とで構成された。前半の説明の中で、中井代表が開発の背景やテトラの取り組みを概観。最初に「日本の都市部では自動車が1時間に15㎞しか進めない」「クルマに1時間乗ると、22分は信号で止まっている」など身近な例をあげながら、都市交通の問題点を指摘して参加者の問題意識を刺激した。都市化の加速は交通問題の増加も引き起こし、結果として経済的損失をもたらし、そこで生活する人々の精神的問題や、健康的問題にもつながる実情を訴え、解決すべき緊急な課題であることを説明した。

この問題には、交通の担い手である自動車メーカーなど業界各社も対策を講じており、中井代表がそのいくつかを紹介。そのうえで、それだけでは十分といえないことを説明し、「別な方法」の対応することの有効性に言及。「空中で対応できるのではないか」と空飛ぶクルマが社会に果たす役割に触れた。

また中井代表は、空飛ぶクルマなどを通じた空中の活用には、技術開発のほかに、社会で広く受け入れられ、使われるための環境が不可欠であることを説明。そのために空飛ぶクルマの活用を段階に分けて設定する方法に取り組んでいることをあげ、各段階に適した開発を進めながら社会に広める方針を示した。

さらに世界的なコンペティション「GoFly」に参加したさいの開発のプロセスや、開発期間のメンバーの過ごし方、表情なども紹介。テラスでのんびりすごしている様子がスライドで映し出されると、参加者の表情に笑みが浮かんだ。そのほか、コンテスト出場機の性能、設計思想、開発の中で苦労した点や、手間のかかる修正を乗り越えた経緯、安全確保の重要性についても触れた。現在は、2021年7月下旬から米国ウィスコンシン州オシュコシュで開催される大規模航空展示会、EAAエアベンチャー2021への参加に照準を合わせ、出品機の開発を進めていることも明らかにした。

企画のスポンサーを担った東京海上日動火災保険株式会社から、保険会社が取り組む、新たな価値創造についてのプレゼンテーションもあった。

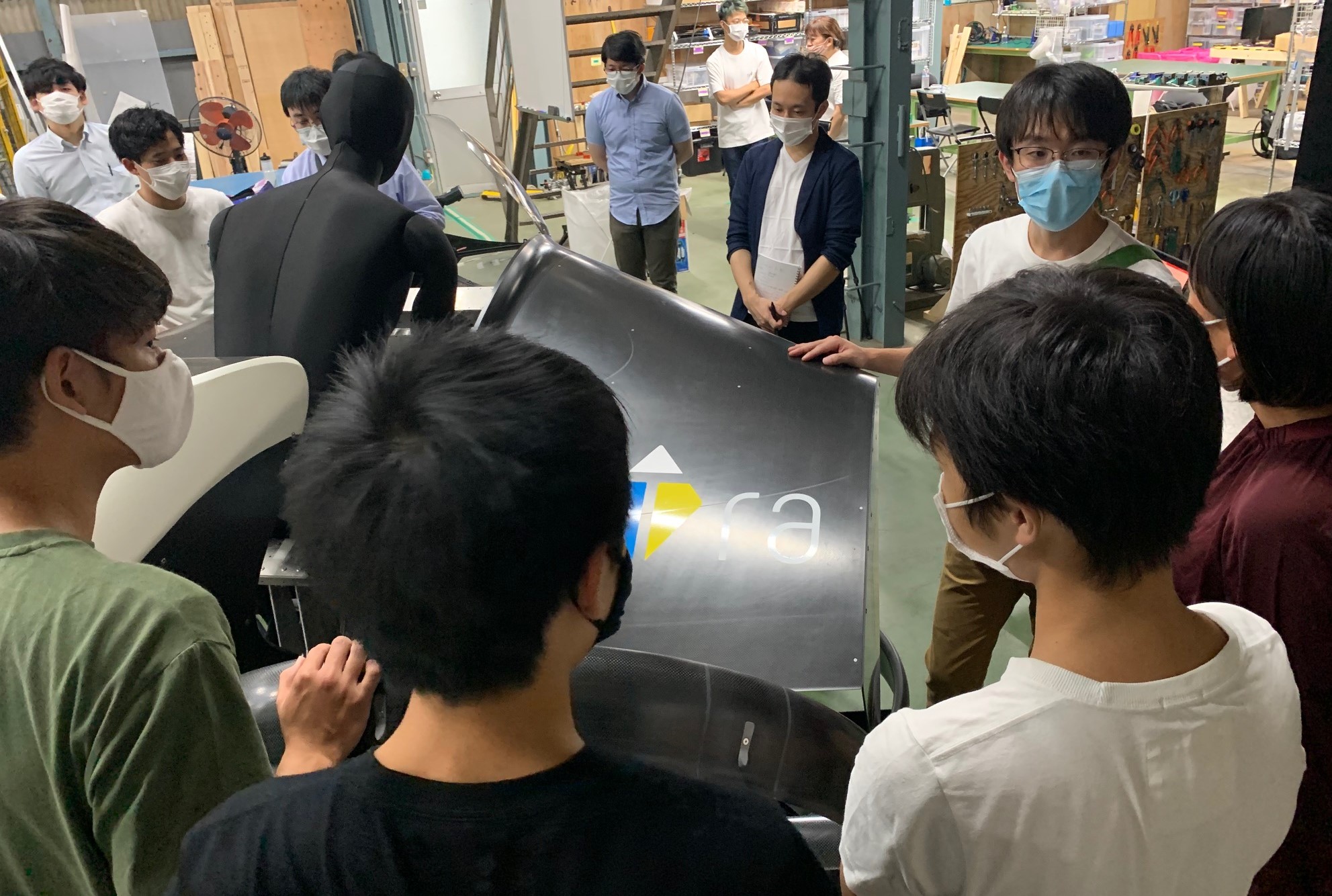

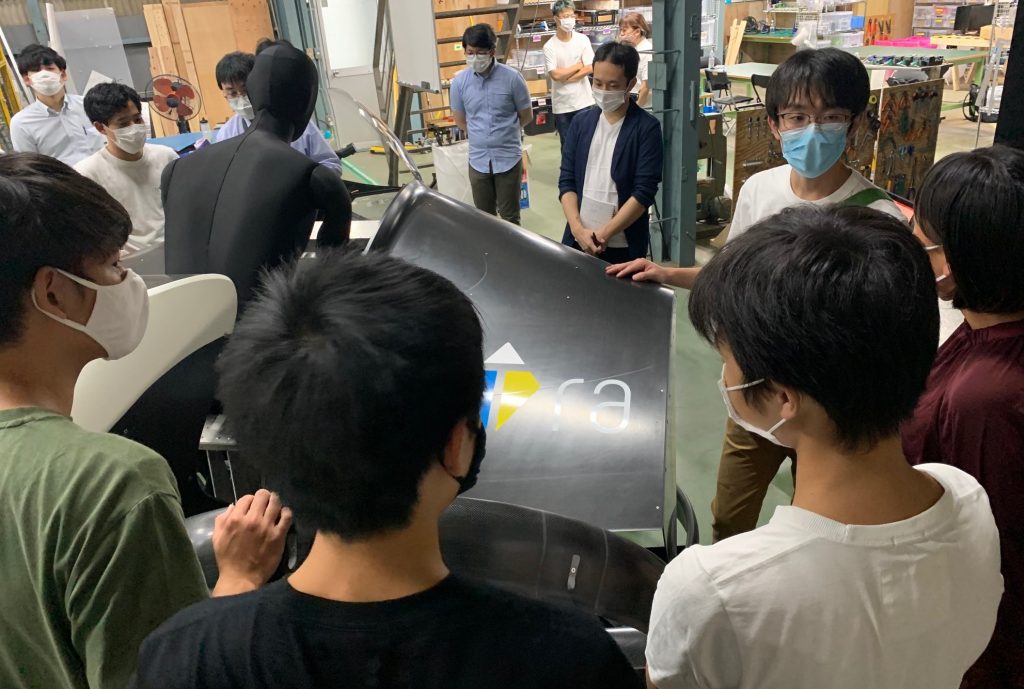

説明後には「GoFly」に出場した機体と参加者との触れ合いタイム。機体を取り囲んだ参加者は、のぞき込んだり、写真を撮ったり、触れたりと好奇心を満たしていた。「バッテリーはどこに取り付けるのですか?」「翼で得られる揚力は?」「プロペラを囲むダクトの意味は?」など次々と質問も飛び出し、機体の説明や、時間の使い方、新しい発想の生み出し方などライフハックに関する質問など、参加者とスタッフが幅広い話題で対話を繰り広げた。

この日の企画について、中井代表は「参加されたみなさんが、きちんと目を合わせて話を聞いてくださったことが印象的で嬉しかったです。これが興味関心を深めたり、新しい学びにつながったりすることを期待しています。試しに学んでみるとそれがきっかけとなって、新しい知識を獲得したり、理解を深めたりすることにつながることがあります。今回もいろいろな角度から話をさせて頂きましたが、そういったお役にたてればいいと思います。また、われわれにとっても社会から見られていることを実感すると気が引き締まったり、新たな発見があったりして、学びになります。本日もそうでした。こうした機会を通じて、みなさまに『空飛ぶクルマ』に触れて親しんで頂きたいし、そのためにこれからもこうした機会を設けていきたいと考えています」と話した。

空飛ぶクルマ開発の背景について説明する中井佑代表取締役。学生向けでもビジネスと同様の語り口が印象的だ。「対等に真剣に話をしたほうがいいと思った」(中井代表)。(※壇上でのみ声が届くようにマスクをはずしていました)

機体を取り囲み興味津々な参加者たち

機体を後ろから撮影。プロペラを囲むリング状のダクトはより大きな揚力を獲得するための工夫。回転するプロペラとダクトとの隙間が得られる力の大きさを左右するという

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。