- 2024.11.11

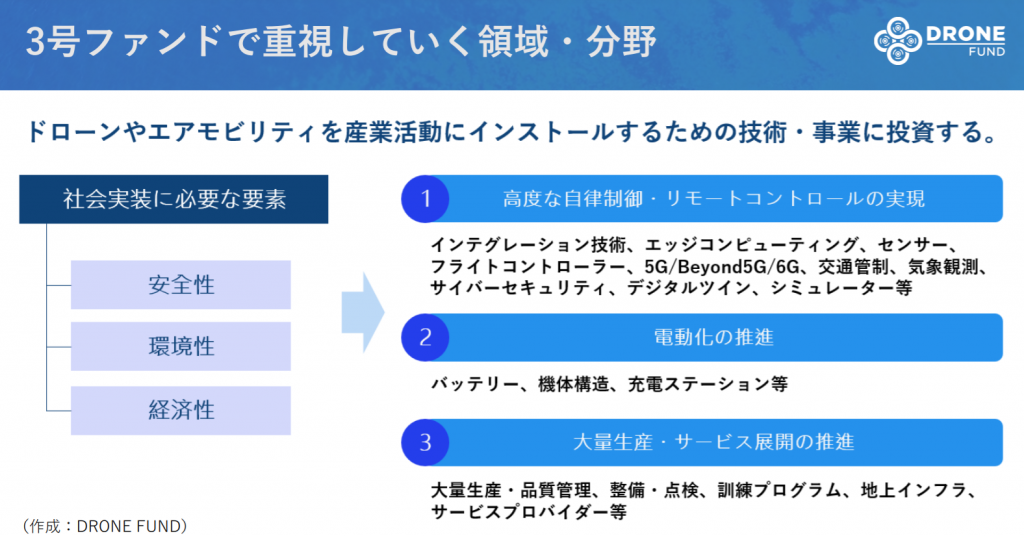

次世代エアモビリティ(AAM)運航の株式会社Soracle(ソラクル、東京)と、AAM開発の米Archer Aviation Inc.(アーチャー・アビエーション社、米カリフォルニア州)は、戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結した。アーチャーは11月7日付で、ソラクルは11月8日付でそれぞれ発表した。両者で商用運航実現に向けた協業の検討を始める。合意にはソラクルによるアーチャー製AAM「Midnight(ミッドナイト)」の最大100機(5億ドル)の購入権が含まれていて、開発の進捗状況に応じて機体の引き渡し前に一部の前払いを実施する。

ソラクル「社会実装の早期実現を」 万博でデモフライト

ソラクルは今回の合意に沿って、日本国内における空港シャトル・地域内輸送・地域間輸送など国内外の利用者を想定して魅力的な路線を開拓し、新たな価値を創造する交通ネットワークの構築を目指す方針だ。合意はソラクルがミッドナイトを最大100機(約5億ドル)購入する権利も含み、開発の進捗状況に応じて前払いを行う。

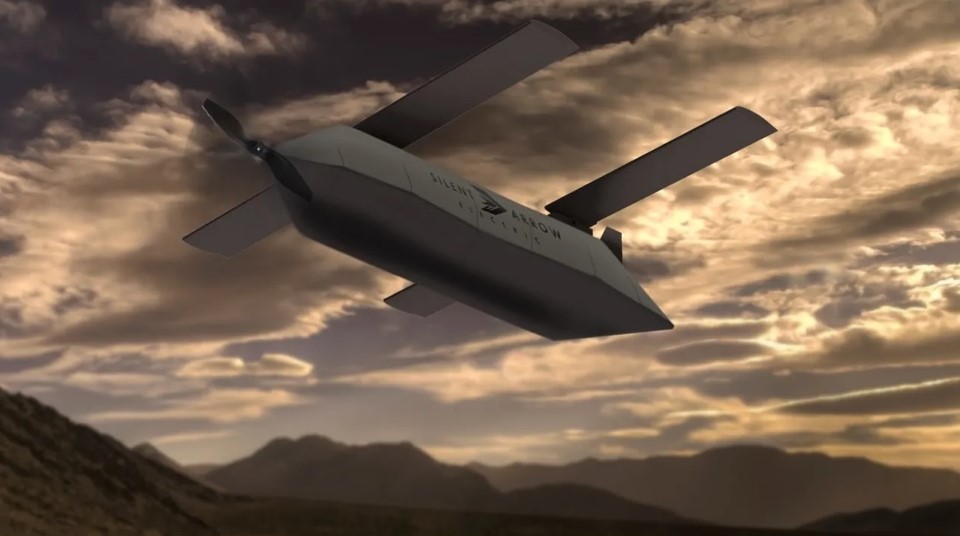

アーチャー製AAMミッドナイトはパイロット1人を含めた5人乗りのeVTOL。回転角度を変えられるチルトローターと固定翼を併用する機体で、最高速度は240km/h、航続距離160km。すでに米国内で試験飛行を重ねていて2025年末までにFAA(米連邦航空局)から型式証明の取得、2026年の商用運航実現を目指している。日本国内でも航空当局である国土交通省航空局の認可取得を目指す。

ソラクルは「eVTOLを用いた地球に優しく、より身近で新しい移動価値を創造することを目指し」て「eVTOLの社会実装の早期実現に向けた準備を加速」すると抱負を述べている。

アーチャーの事業開発担当シニア・ディレクター、アンドリュー・カミンズ氏は「私たちはソラクルとフライト新時代の先頭に立てることを誇りに思います。革新的で持続可能で便利な代替交通手段をもたらすことに全力を尽くします」とコメントしている。

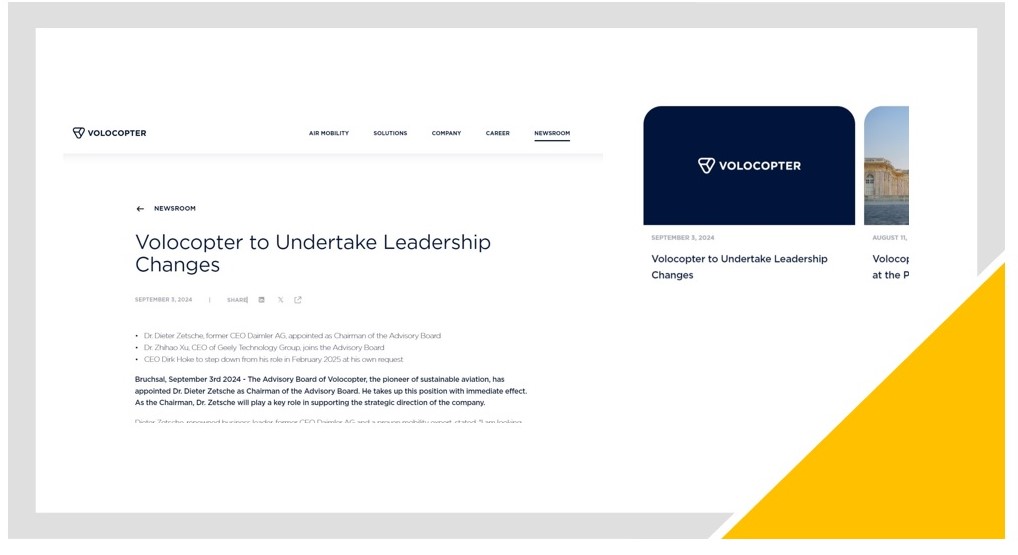

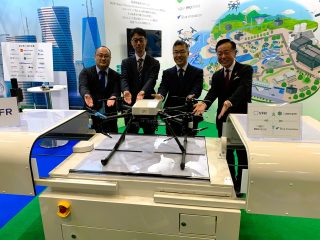

ソラクルは今年(2024年)6月、住友商事株式会社と日本航空株式会社が50%ずつ出資して設立されたAAM運航を目指す合弁会社で、大阪・関西万博で独ヴォロコプター社(Volocopter)製AAMヴォロシティ(VoloCity)を飛行させる計画を進めてきた日本航空から事業を引き継いでいる。大阪・関西万博でデモフライトをする機体について、ヴォロシティからアーチャーのミッドナイトへの変更は9月26日に公表している。

ソラクルの発表内容は以下の通り。

株式会社 Soracle米 Archer 社と戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結

~Soracle は大阪・関西万博デモンストレーション運航を契機に、eVTOL の社会実装を目指します~

株式会社 Soracle(以下「Soracle」)は、米国 Archer Aviation Inc.(以下「Archer 社」)と戦略的関係構築に向けた基本合意書を締結しました。

両社は、2024 年 9 月 26 日付で発表いたしました 2025 年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」)でのデモンストレーション運航プログラムの実施に加え(※)、eVTOL の商用運航実現に向けた協業の検討を開始することに合意しました。

Soracle は、日本国内における空港シャトル・地域内輸送・地域間輸送など、様々なユースケースを想定した路線を開拓し、eVTOLを用いた地球に優しく、より身近で新しい移動価値を創造することを目指しています。今般 Archer 社との基本合意書には同社が開発・製造する eVTOL ”Midnight”の最大 100 機の購入権取得を含んでおり、eVTOL の社会実装の早期実現に向けた準備を加速して参ります。

Soracle は、2025 年 4 月から大阪・夢洲で開催される大阪・関西万博に、未来社会ショーケース事業「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」に、シルバーパートナーとして協賛いたします。本事業は、eVTOLをより身近に感じていただくことで、大阪・関西万博のコンセプトである「未来社会の実験場」を体現するものです。Soracle は Archer 社 eVTOL “Midnight”を用いた万博会場の周遊および会場と大阪ヘリポートを結ぶ2地点間のデモンストレーション運航を予定しています。

■Soracle 概要

社名 :株式会社 Soracle

事業内容:eVTOL による航空運送事業(許可取得予定)

設立 :2024 年 6 月

代表者 :代表取締役 太田幸宏・佐々木敏宏

所在地 :東京都中央区

ホームページ:https://www.soraclecorp.com/

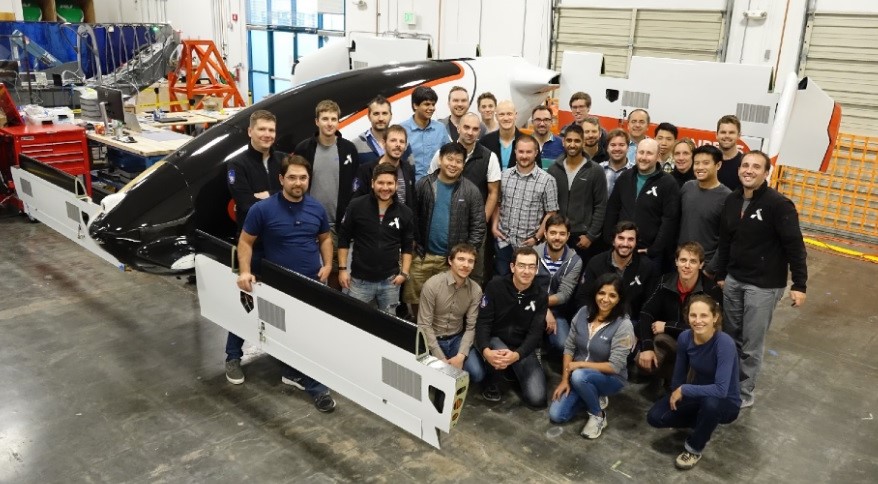

■Archer 社概要

社名 :Archer Aviation, Inc.

事業内容:eVTOL 設計・開発・運航

設立 :2018 年

代表者 :Founder & CEO Adam Goldstein

所在地 :アメリカ合衆国カリフォルニア州

ホームページ:https://archer.com/

■Archer 社 eVTOL “Midnight” 概要

Archer 社が設計・開発する4人乗客(パイロット除く)ベクタードスラスト型のeVTOL。当該機は米国における試験飛行の実績を重ねており、2025年末までのFAA(連邦航空局)からの型式証明取得、2026 年の商用運航の実現を目指しております。

【運航性能(目標)】 最高速度 240km/h・航続距離 160km・最大積載量 454kg

(※) Soracle、JAL から大阪・関西万博 「空飛ぶクルマ」運航事業を承継

~Archer 社 eVTOL “Midnight”にて大阪・関西万博 デモンストレーション運航を実施~

https://www.soraclecorp.com/wp-content/uploads/2024/09/Press_240926.pdf

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.11.26

大阪府の吉村洋文知事は11月26日、なんば駅前広場で開催2日目を迎えた「道頓堀リバーフェスティバル2023」(一般社団法人大阪活性化事業実行委員会主催)の会場を訪れ、メインステージの隣に設置、展示されたテトラ・アビエーション株式会社(東京)の1人乗りeVTOL機、Mk-5(マークファイブ)の座席に乗り込む場面があった。吉村知事はいわゆる空飛ぶクルマの実現に積極的で、たびたび「乗りたい」と発言していることで知られる。

吉村知事「未来見据えた万博を」とあいさつ 機内から声援に手を振って対応

吉村知事がテトラのMk-5に乗ったのは26日午前11時半ごろ。道頓堀リバーフェスティバルの2日目の主要行事「第13回よさこい大阪大会」のあいさつのためステージにあがり、「ここミナミは大阪の個性です。ミナミが元気なら大阪が元気になる。大阪が元気なら日本が元気になる。元気な大阪を引き継いでいきたい。そして2025年に大阪・関西万博をやります。批判されている部分もありますが、それを乗り越えてベイエリアで160か国が集まる未来を見据えた万博をやりたいと思います」と、空飛ぶクルマの実現が見込まれる大阪・関西万博をアピールし大きな拍手を浴びた。

吉村知事はあいさつ後にステージからおり、よさこいのパフォーマンスを見学したあと、ステージわきのMk-5に近寄りシートに乗り込んだ。様子を見ていた来場者から「吉村さーん」などと歓声があがり、吉村知事が声の方に向かって手を振った。

吉村知事は2021年9月14日、大阪府、大阪市、株式会社SkyDriveがいわゆる空飛ぶクルマについて「実現に向けた連携協定書」を締結したさい、大阪・天保山の調印式会場に置かれたSkyDriveの前モデル「SD03」に、松井一郎前大阪市長とともに乗りこんだ経験がある。このため吉村知事は国産2機の乗り心地を体験したことになる。

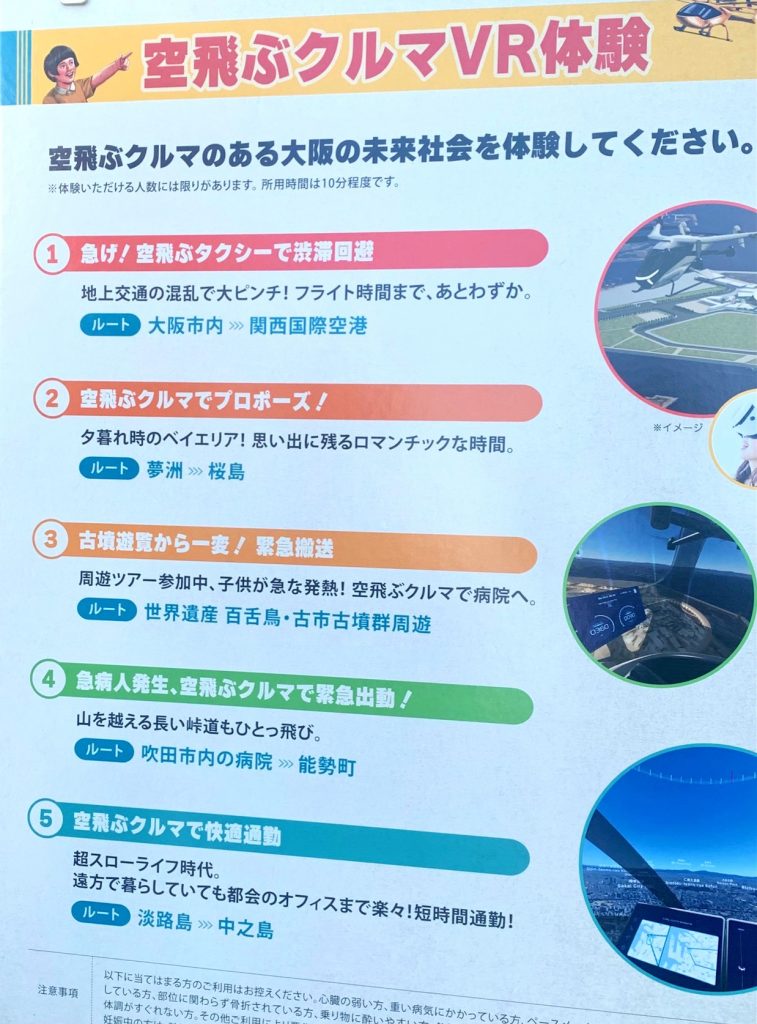

またこの日の会場では前日に続き、VRコーナーに多くの来場者が詰めかけ、参加者がVRゴーグルを装着して空クルの疑似体験を楽しんだ。

機体から手を振る大阪府の吉村知事

あいさつ中に来場者に手を振る大阪府の吉村洋文知事

フェスティバル会場では万博への期待が記された旗がいくつも掲げられ青空に翻っていた

多くの来場者がVRに関心を寄せた

VR体験コーナーは2日目も盛況

2年前のひとコマ。吉村知事(右)は大阪市、大阪府、株式会社SkyDriveとの連携協定調印式が行われたさい、会場に設置されていたSkyDriveの「SD03」(国交省航空局に型式証明を申請したモデルより前のモデル)に乗り込んでいた。左から松井一郎前大阪市長、SkyDriveの福澤知浩CEO=2021年9月14日 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.11.25

大阪・ミナミの玄関口、難波駅前に11月23日に誕生したばかりの「なんば駅前広場」で11月25日、「道頓堀リバーフェスティバル2023」(一般社団法人大阪活性化事業実行委員会主催)が始まり、メインステージのすぐ横にテトラ・アビエーション株式会社(東京)の1人乗りeVTOL機、Mk-5(マークファイブ)が展示され、フェスに訪れた多くの来場者の目を引いた。フェス会場内で行われているいわゆる空飛ぶクルマの疑似搭乗体験ができるVRコーナーにも参加者が集まり、関心の高さを示した。

空クルと万博機運醸成に一役

フェスのオープニングでステージに登壇した間寛平さん。「大阪を盛り上げましょう!」と力強く呼びかけた テトラのMk-5はフェス会場のメインステージの横に設置され、ステージイベントの観覧者はMk-5の機体を背景にパフォーマンスを見る形だ。開幕500日前を控え、機運醸成に一役買った。会場周辺を往来する人々も足をとめてスマホで撮影するなどの姿が見られた。

VRコーナーは、大阪府が力を入れている空の移動革命社会受容性向上事業のひとつで、参加者はVRゴーグルを装着することで空クルの疑似体験ができる。ゴーグルで流される映像は5種類あり、大阪市内から関西国際空港まで渋滞を回避してストレスなく移動するコース、兵庫・淡路島から大阪・中之島までの快適通勤コースなどで、利用シーンを思い描きやすくなっている。対象は13歳以上。参加希望の場合時間枠を予約する必要があり、午前10時の開場以降、続々と予約枠が埋まっていた。

また空飛ぶクルマに関する情報をわかりやすく説明したパネルも設置してあり、足を止めた来場者に担当者がていねいに説明する姿もみられた。

25日のVR体験者は「これはいい。早く乗れるようになってほしい」と期待を寄せた。テトラ機を眺めていた来場者は「実物はかっこいい。いまのうちにこの大きさにあわせた駐車場を準備しないと」と話していた。

初日のステージのオープニングセレモニーには、主催者など多くの関係者が列席。お笑いタレントの間寛平さん、横山英幸大阪市長、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の堺井啓公機運醸成局長もあいさつし会場を盛り上げた。

フェス会場の「なんば駅前広場」は、南海電車難波駅・高島屋大阪店となんばマルイ前のに地域主導で整備された広場で、11月23日に完成したばかり。「道頓堀リバーフェスティバル2023」はステージでのパフォーマンスや屋台が11月26日午後5時までにぎわいを演出する。

道頓堀リバーフェスティバル2023には大阪市商店会総連盟、産経新聞大阪本社、なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会が共催している。

なんば駅前広場に設置されたテトラのMk-5

ステージパフォーマンスの向こうにテトラ機

横山英幸大阪市長も来場者をわかせた

VRゴーグルを体験する来場者

VRゴーグルで投影される映像は5種類。利用シーンを思い描けそうだ

VR体験の予約枠は続々と埋まっていった

空飛ぶクルマについての問い合わせに丁寧に説明する中央復建コンサルタンツ株式会社の松島敏和氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.10.12

乗用eVTOL開発の米ピヴォタル社(Pivotal、旧Opener)は、2024年1月9日をめどに米国で1人用パーソナル・エアリアル・ビークル(PAV)、ヘリクス(Helix)を販売すると発表した。ヘリクスの基本価格は19万ドル(約2850万円)でオプションやアクセサリーは今後、追加発表する。ヘリクスはバッテリーで動く軽量のeVTOL(電動垂直離着陸)機で、米国のルールで決められた条件下なら免許不要で飛ばせる。機体全体を傾ける設計が特徴的で緊急時に着水できる。PAVとしては米LIFT社のヘクサ(HEXA)が今年3月、大阪市の大阪城公園でGMOインターネットグループ株式会社(東京)の熊谷正寿グループ代表が搭乗した飛行を日本で披露しており、日本のPAV市場創出も期待される。

機体全体を傾かせるティルト・クラフト・アーキテクチャが特徴 日本国内でのPAV市場醸成期待も

ピヴォタル社は、ヘリクスの発表にあわせ、従来の社名Openerの変更も発表した。ケン・カークリン最高経営責任者(CEO)は「Pivotalの名は飛行の力で移動を変えるという私たちの使命を反映している」と話している。

ピヴォタルが発表したヘリクスは、8つの固定ローターと2組のタンデム翼を持つシングルシートPAVのeVTOLだ。幅414㎝、長さ408㎝、高さ140㎝で、何も積まない状態での重さは約16㎏。米国の航空当局である連邦航空局(FAA)の基準では「パート103ウルトラライト」に分類される。ローターも翼も機体に固定されていてティルトさせることはできない。代わりに機体全体を傾けて浮上から巡行へに切り替えるティルト・クラフト・アーキテクチャを採用している。操縦士は体重約100㎏、身長約2mまでのパイロットが搭乗できる。飛行時の巡航速度は最大 55ノット(63 mph、時速約101㎞)だ。

ティルト・クラフト・アーキテクチャはピヴォタル社の機体の特徴で、Opener時代の主力機として知られる1人用PAV機、BlackFly(得意客向けに納入)からの設計思想を、量産機体であるヘリクスでも踏襲した。プラットフォームは2011年の初飛行以来、12年間改良を積み重ね現在は第五世代にあたる。機体にランディングギアはなく機体で着地する。機体にフロートを備えているため緊急時に着水ができる。限定的ではあるが水陸両用機だ。

ティルト・クラフト・アーキテクチャに加えシンプルなユーザー・インターフェースで操作性から複雑さを取り除いたほか、システムや機器の一部が故障しても、予備系統に切り替えるなど機能を保つフォールト・トレランスや、重のモジュール式冗長性を持たせ、安全性を追求した。

飛行は米国内のクラスGと呼ばれる管制されていないエリアでの日の出から日没までの間で可能(Class G airspace over uncongested areas in the daytime)で、個人の短距離移動や空中散歩などのエンターテインメント利用を想定している。

発売は同社公式サイトから。同社は45,000ドルの手付金を受け取った後、出荷予定日を設定する。購入者はその際、カリフォルニア州パロアルトにあるカスタマー・エクスペリエンス・センターで飛行のためのトレーニングを予約する。出荷は2024年6月10日を予定している。米国以外での購入についてのアナウンスはない。

日本国内でのヘリクスのような機体を飛ばすためのルールは現存していない。事例としては2023年3月15日に、大阪市の大阪城公園で同じパート103に該当する米LIFT社のヘクサ(HEXA)を実験として飛行させたことがある。HEXAに搭乗したGMOインターネットグループの熊谷正寿グループ代表は5月にドローントリビューンが行ったインタビューで「飛行そのものでは技術的には全然、問題のないレベルです。あとは規制と市民感情。規制は日本では大阪・関西万博をきっかけにずいぶん整備が進んでいますし、これからも進むと思います」と話しており、PAVの国内市場創出について、日本でもルールの検討と市民感情の期待感醸成が期待される。

GMO熊谷氏インタビューはこちら:https://dronetribune.jp/articles/22494/

PIVOTALの公式サイトはこちら:https://pivotal.aero

年明け発売のPAVヘリクスの正面

ヘリクスのベースとなったBlackFlyの飛行

ヘリクスの前身モデルで、Opener時代に開発したBlackFlyの離陸シーン

ローターは固定。傾かない

2組のタンデムウィングを備える。機体全体を傾けるティルト・クラフト・アーキテクチャで浮上から巡行へ切り替える

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.3.15

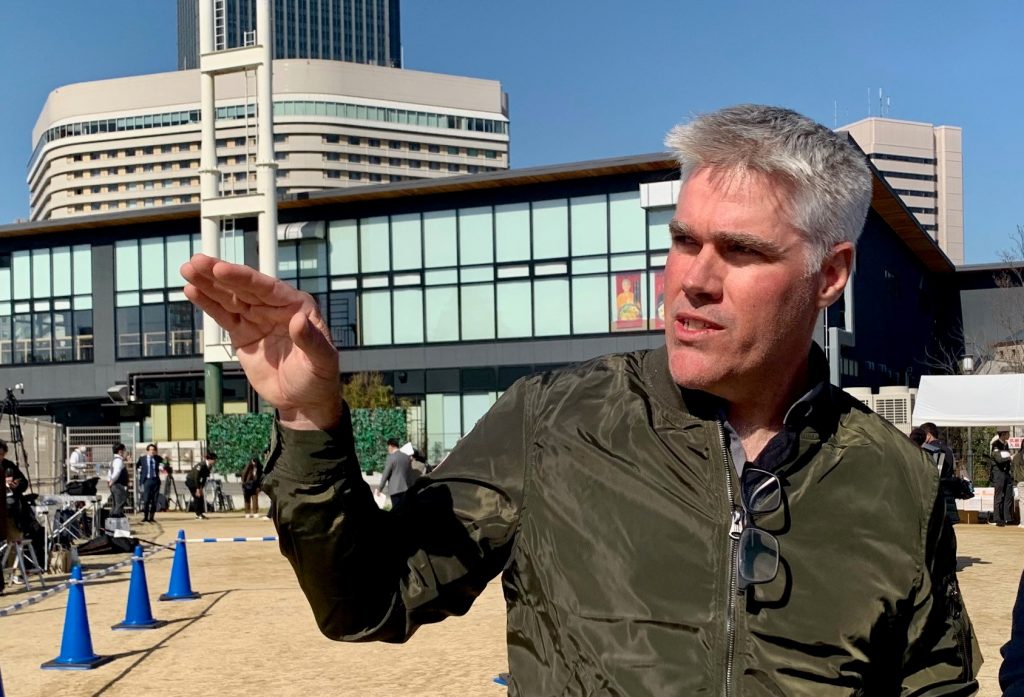

AAMの実現に力を入れる商社大手の丸紅株式会社(東京)は3月15日、米LIFT社(LIFT AIRCRAFT INC.)の1人乗り乗りエアモビリティ、HEXA(ヘクサ)の操縦者が乗って飛行する実証実験を大阪城公園(大阪市)で実施した。都市部でのAAMの有人飛行は国内で初めてだ。HEXAは公園内の決められたエリア内で、垂直に離陸し、上空で旋回し、許可されたエリアを周回して、空の移動の手軽さを関係者、報道陣などに印象付けた。同型機の飛行トレーングを受け、操縦資格を取ったGMOインターネットグループ株式会社(東京)の熊谷正寿代表も操縦士の1人として参加した。熊谷氏は飛行中に操縦席から手を振るなど空の移動の楽しさをアピールし、2025年の大阪・関西万博での商用運航を目指すエアモビリティの社会受容性向上に一役買った。

日本初のパイロット搭乗飛行 GMO熊谷氏が操縦シーンを披露

大阪城を背景に飛行する1人乗りエアモビリティHEXA。GMOインターネットの熊谷正寿代表が操縦している 日本初のパイロット搭乗飛行は、GMOインターネットの熊谷正寿代表が飾った。LIFT社の創業者でCEOのMatthew Chasen氏も現地で見届けた。

この日の実証実験は、大阪城公園内の野球場に飛行エリアを設定して行われた。国土交通省航空局などとあらかじめ念入りに調整し、電子的な網であるジオフェンスをはって、機体の暴走を防止するなどの対策をとった。

飛行した機体、HEXAは米LIFT社が開発した1人乗りの機体で、米連邦航空局(FAA)が「ウルトラライト級」に位置づけている。飛ばすために国が定める免許証を取得する必要はなく、LIFT社の提供するトレーニングを受ければ乗れる。座学、シミュレーター体験、実技など1時間ほどのトレーニングで、ビギナーとしての操縦士証明を受けられる。FAA Part103に該当する機体で、全長4.5m、高さ2.4m。小型のプロペラ18基を備える。113㎏の積載量で飛行速度は最高で時速101㎞、飛行時間は約15分だ。

機体には飛行直前にバッテリーが取り付けられた。GMOインターネットの熊谷代表が乗り込むと、まもなくプロペラがまわり始めふわりと浮かび上がった。モーター音はするものの、エンジンの爆音はなく、見守っていた関係者や報道陣から「威圧的には聞こえない音。周囲の人を怖がらせることはないのではないか」、「大型トラックのほうがずっと耳障り」などの感想が聞かれた。機体は上空8メートルほどの高さまで上昇すると、エリア内をすいすいと移動した。

飛行中の熊谷代表は、自動車の運転席に座っているような姿勢だ。正面はガラスに覆われているものの、両サイドにドアはなく、足も外気に当たりっぱなしになる。足の置き場はあるが、スキー場のリフトに似た印象だ。操縦席には中央にタブレット、右手に操縦桿がわりの3軸ジョイスティックがあり、これらを使い分ける。機体の傾きなどの制御は自動で調整されるため、移動する方向や速度を指示すればよい。熊谷代表は飛行中、操縦席で両手を広げたり、手を振ったりと、簡単で楽しく手軽な乗り物であることをアピールした。3分ほど空中で移動、旋回したあと、無事、着陸した。

この日は無人での飛行や、LIFT社のテストパイロットによる飛行も行われた。実験としては、騒音のほか、18枚のプロペラが起こす風の影響も確認した。

この実験には、丸紅、LIFT社のほか、株式会社長大(東京)がイベント管理、学校法人ヒラタ学園(大阪府)が申請支援、損害保険ジャパン株式会社(東京)がリスクアセスメントで関わった。また大阪府、大阪市、大阪商工会議所で構成する「実証事業推進チーム大阪」も協力した。

報道陣が見守る中、初めてのパイロット搭乗飛行を披露した米LIFT社のHEXA

質問に回答するLIFTの

大阪城を背景に飛行する1人乗りエアモビリティHEXA。GMOインターネットの熊谷正寿代表が操縦している

飛行をおえ報道陣の取材に応じるGMOインターネットの熊谷正寿代表。空クルが手軽で身近で簡単をあると印象づけた 「手軽な空の移動の実現を日本で」丸紅執行役員・岡﨑氏が意欲

大阪城公園での実証実験で飛行の前に行われたあいさつ。上段は左から丸紅・吉川氏、岡﨑氏、下段は左から長大・菊池氏、大阪商工会議所・松本氏、LIFT社・Matthew ChasenCEO 実験の冒頭には関係者があいさつをした。

大阪商工会議所の松本敬介産業部長は「この実験は万博機運醸成と未来社会のイノベーション創出に向けて実施した。大阪が日本を代表する実験都市であることをPRしつつ、空飛ぶクルマの実現の第一歩を刻みたい」とあいさつした。

丸紅の執行役員で航空・船舶本部長の岡﨑徹氏は「この実証飛行は大阪府などの公募事業に採択を受けて実現した。パイロットが搭乗して上下、旋回など複数のパターンで実施する。国交省航空局の策定している空飛ぶクルマの試験飛行ガイドラインにのっとって申請し、承認を頂いた。飛行を通じて、空を飛ぶクルマがすでにあること、静粛性があることを発信し社会受容性向上に結び付け、空の移動をより身近にしたい。万博では空飛ぶクルマの運航事業者にも選ばれており、日本の空飛ぶクルマのフロントランナーとして活動したい。航空業界で幅広いネットワークもあり、多角的事業のノウハウももち、空飛ぶクルマのエコシステムを形成していく。『できないことはみんなでやろう』を合言葉に、手軽でグリーンな空の移動を日本で実現する」と抱負を述べた。

LIFTのMatt ChasenCEOは「われわれの提供する未来の空のフライトのヴィジョンを共有できることを光栄に思っている。われわれは長い歴史の中ではじめて、ほんの短い時間で安全に空を移動する技術を身につけることのできる空飛ぶクルマHEXAを開発した。米国ではウルトラライト級と位置付けられ、既存の操縦資格を持たずにLIFT社独自のトレーニングを受ければ飛ばせることになっている。5年の開発で2023年の後半には有償飛行体験をローンチする計画だ」と話した。

長大の事業戦略担当施行役員で事業戦略推進統括部の菊地英一氏は「もともとは瀬戸大橋のプロジェクトをたちあげるときにできた会社。インフラ整備に注力してきた歴史がある。今後空の移動のインフラ整備にも取り組みたい。飛ばす基準などで関わりたい。風や騒音の基準づくりも担い、今後の検証にいかしたい。離着陸場も重要になろう。その設計、運航にも取り組む。建設コンサルタントとして地方に貢献したい」と説明した。

実は進行役を務めた丸紅航空宇宙・防衛事業部の吉川祐一氏も、LIFT社のライセンスを取得した日本人の一人として、2月23日に大阪・梅田で開催された空の移動革命シンポジウムに登壇していた。この日は進行のほか、会場から寄せられた質問にも答えた。会場からは万博での運航としてLIFTは現時点であがっていないことに関する質問があがり、吉川氏は「現時点ではその通り。ただし今後、遊覧や近距離の2地点間移動などの事業者の募集があれば挑戦したい」とLIFT社の機体の活用に意欲を見せた。

また飛行をおえたあとGMOの熊谷氏は報道陣に囲まれる中、「機体は安定していて自動車を運転しているような感覚だった。会社としてはハッキング対応などの事業を進め、こうした技術で空飛ぶクルマの社会受容性向上に貢献したい」などと述べた。

なお、この日(3月14日)に丸紅が発表したプレスリリースは以下の通りだ。

■パイロットが搭乗・操縦する空飛ぶクルマの実証飛行の実施について~日本初の取り組み~2023/03/14、丸紅株式会社

(編集部注:原文のサイトはこちら)

丸紅は、米国LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)が開発・製造する一人乗り電動垂直離着陸機(以下、「eVTOL」)“HEXA”を用いて、上下飛行や旋回飛行等の複数の飛行パターンを有人にて行う実証飛行(以下、「本実証飛行」)を大阪城公園内野球場にて実施しました。屋外スペース(*1)において、パイロット(*2)が搭乗し操縦する空飛ぶクルマを飛行させるのは、日本で初めての取り組みとなります。

本実証飛行は、大阪府が公募した「令和4年度 空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市推進事業補助金」(*3)、および公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と大阪商工会議所が公募した「2025年日本国際博覧会に向けた実証実験の実施候補者」に採択されたものです。空飛ぶクルマの有用性や利便性、新たなビジネスの創出・拡大への期待を多くの人々へ発信することで、社会受容性の向上に貢献することを目的として実施し、大阪府、大阪市、および大阪商工会議所で構成する「実証事業推進チーム大阪」の支援を受け、計画された飛行パターンを全て成功させました。

丸紅は、eVTOLの日本市場への展開を目指し、日本国内における社会受容性の醸成やエコシステムの形成を図るべく、2021年度よりLIFT社と連携を深めてきました。LIFT社は、2017年に米・テキサス州で創業された1名乗りのeVTOLメーカーで、米空軍と提携し特別プログラムを実施しているほか、2023年より全米25都市で一般向け有償体験飛行の実施を予定しています。

今後、丸紅とLIFT社は、電動で気候変動対策に大きく寄与する空飛ぶクルマの実装に向けた取組を加速させ、空の移動がより安全で身近な社会を創造すると同時に、低炭素化・脱炭素化を含む気候変動対策に貢献します。

(*1)大阪城公園内野球場にて、航空局の許可を得て実施。

(*2)本実証飛行における操縦については、航空機一般の特性を理解し、航空法規や気象・運航に関する一定の知識を有していることに加え、独自の訓練・試験に合格したLIFT社発行の操縦資格を有している操縦者を採用。

(*3) 共同事業者の株式会社長大(人・夢・技術グループ)と共に採択。

GMOインターネットグループも以下の発表をしている。

■2023年3月14日、日本初公開・グループ代表 熊谷正寿がパイロットとして「空飛ぶクルマ」を実証飛行~安心・安全な「空の移動革命」実現への取り組み~GMOインターネットグループ株式会社

(編集部注:元サイトはこちら)

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2023年3月14日(火)に、大阪市の大阪城公園内野球場にて、大阪府、大阪市、大阪商工会議所で構成する「実証事業推進チーム大阪(以下、「チーム大阪」)」が支援し、丸紅株式会社(以下、丸紅)が実施する、国の許可が必要な屋外スペースにおいては日本で初めてとなる「空飛ぶクルマ」の有人実証飛行に参加しました。実証飛行では、グループ代表の熊谷正寿が「空飛ぶクルマ」のパイロットを務め、およそ10分間、上下飛行、直進及び緩旋回飛行などを行いました。

今回の実証飛行は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と大阪商工会議所が、万博開催の機運醸成と未来社会を見据えたイノベーション創出に向けて実施した、2025年大阪・関西万博の会場である夢洲における実証実験の公募で採択されたもので、チーム大阪が実施を支援しています。

【「空飛ぶクルマ」実証飛行 参画の背景】

グループ代表の熊谷は、かねてより空に大きな夢を抱き、ヘリコプターと飛行機の操縦免許を有する(※1)など、「日本で最も空に精通する経営者」を目指してまいりました。2023年1月には、アメリカ・テキサス州で、米国LIFT AIRCRAFT社製の電動垂直離着陸機(eVTOL)「HEXA」の操縦訓練プログラムを受講し、基準をクリアしたことで、日本人初となる初級・操縦士証の交付を受け、今回の搭乗に至りました。(※2)

新たなテクノロジーの開発には高度な技術力と専門知識が必要です。熊谷は、自らがパイロットとして「空飛ぶクルマ」を操縦することで知見を蓄積し、安全性を実証いたしました。

(※1)【ヘリコプター】自家用操縦士・回転翼航空機・陸上多発タービン免許

【飛行機】自家用操縦士・飛行機・陸上多発タービン免許

(※2)「HEXA」は米国航空法(FAA)におけるPART103(軽量飛行機)基準で飛行するため、米国内で飛行する場合は航空法上の免許は不要ですが、操縦にはLIFT AIRCRAFT社が提供する特定の飛行訓練プログラムを受講し、基準をクリアする必要があります。

【「空のセキュリティ」確立へ 技術で貢献】

GMOインターネットグループは、人々の生活をより良くする「空飛ぶクルマ」の普及に向けて、情報セキュリティとサイバーセキュリティ技術による「空のセキュリティ」確立に向けた取り組みを進めています。

「空飛ぶクルマ」の普及において、最大のリスクはサイバー攻撃による墜落事故です。機体を制御する通信が攻撃された場合、乗客や地域住民の命に関わる墜落事故が起きることが懸念されます。また、通信を乗っ取られた「空飛ぶクルマ」が重要な施設への攻撃に使われる可能性も指摘されています。

こうした中、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(代表取締役社長:青山 満 以下、GMOグローバルサイン・HD)および同社の連結企業群であるGMOグローバルサイン株式会社(代表取締役社長:中條 一郎 以下、GMOグローバルサイン)を中心として、ドローンや「空飛ぶクルマ」の通信の暗号化をはじめとする通信セキュリティ技術や電子認証技術を提供しています。

また、国内最大規模のホワイトハッカーを組織するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役CEO:牧田 誠)では、「GMOサイバーセキュリティ for Drone/eVTOL」を提供し、セキュリティの専門家がデバイス、通信、クラウドの脆弱性診断を行うなど、サイバー攻撃から「空飛ぶクルマ」とその管制施設を守る取り組みを進めています。

こうした技術は「HEXA」の飛行にも活用され、GMOインターネットグループが提供する高度なセキュリティ技術が安全性の確保に役立っています。

(参考:GMOインターネットグループ セキュリティ対策サイト https://www.gmo.jp/security/)

【GMOインターネットグループ・各代表者のコメント】

■GMOインターネットグループ 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

私はヘリコプターや飛行機を操縦しますが、この「空飛ぶクルマ」は非常に簡単に飛ばすことができました。「空飛ぶクルマ」の一番のリスクはハッキングです。GMOインターネットグループは「空飛ぶクルマ」のセキュリティを担い、情報セキュリティとサイバーセキュリティの観点から「空飛ぶクルマ」の安全を守り、産業の発展を応援します。2025 年の大阪万博で実用化され、その後多くの方々の移動手段として、また、時間節約の手段として活用されることを願っています。

■GMOグローバルサイン 代表取締役社長 中條 一郎

GMOインターネットグループが空の安全の一端を担えるよう、電子証明書の側面から支援してまいります。

■GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 代表取締役CEO 牧田 誠

空飛ぶクルマのセキュリティリスクは通常の自動車やIoT機器よりも大きく、人命にまで及びます。誰もが安心して利用できるセキュアな空飛ぶクルマを作るために技術力で貢献していきます。

【安心・安全な「空の移動革命」への取り組み】

GMOインターネットグループでは、空を産業の「最後のフロンティア」と捉え、経済産業省・国土交通省が運営する「空の移動革命に向けた官民協議会」に参画するなど「空の移動革命」の実現に向けて各種セキュリティ技術の開発・提供を行ってまいりました。

さらに、2021年には大阪・関西万博でのeVTOLの実用化に向けて協議会内で発足した、「大阪・関西万博×空飛ぶクルマ実装タスクフォース」にも参画し、産官学構成員とともにeVTOL活用のコンセプトや運用計画策定等の具現化を図るべく検討を進めてまいりました。

これらの取り組みを通じて、安心・安全な「空の移動革命」を実現するためのさらなるセキュリティ対策技術の開発に取り組み、次世代モビリティ産業の成長に貢献していきます。

(参考)

■GMOインターネットグループ グループ代表・熊谷正寿が「空飛ぶクルマ」のパイロットに~日本人で初めて初級・操縦士証を取得~(https://www.gmo.jp/news/article/8204/)

■GMOインターネットグループ、「大阪・関西万博×空飛ぶクルマ実装タスクフォース」へ参画~2025年開催の「大阪・関西万博」における空飛ぶクルマの運用開始に向けセキュリティ技術で貢献~(https://www.gmo.jp/news/article/7285/)

■GMOインターネットグループ、「空の移動革命に向けた官民協議会」へ参画が決定~セキュリティ技術で空の安全を守り、次世代モビリティ産業の成長に貢献します~(https://www.gmo.jp/news/article/7228/)

大阪市も実験前に以下を発表している。

■報道発表資料 日本初公開 操縦者(パイロット)が乗り組む「空飛ぶクルマ」の実証実験を支援します

(編集部注:原文のサイトはこちら)

大阪市、大阪府、大阪商工会議所で構成する「実証事業推進チーム大阪(以下、「チーム大阪」という。)」は、丸紅株式会社が大阪城公園で実施する「空飛ぶクルマ」の実証実験を支援します。今回の実証実験は、米国のLIFT AIRCRAFT社製の一人乗り電動垂直離着陸機(eVTOL)“HEXA”を使用し、上下飛行、旋回飛行等、幾つかの飛行パターンによる、日本で初めての操縦者(パイロット)が乗り組む「空飛ぶクルマ」の飛行を、国の許可が必要な屋外で実施するもので、本実証実験を通じて、「空飛ぶクルマ」を活用したサービスの認知度を高め、社会受容性の向上に貢献するとともに、得られた調査結果を今後の事業性評価に活用します。

大阪市では、これまで国や大阪府等とも連携し、「空飛ぶクルマ」の2025年大阪・関西万博(以下、「万博」という。)での実現をめざし取組を進めてきました。万博の開幕まで2年余りという時点での、日本で初めてとなる本実証実験は、「空飛ぶクルマ」の万博での実現に向けた社会受容性の向上や万博後の大阪での社会実装に向け、非常に重要なものであり、「空飛ぶクルマ」の実現によるイノベーションの創出や大阪経済の活性化にも大きく貢献することが期待されます。

チーム大阪では、今後も先端技術を活用した実証実験の実施を支援することにより、「未来社会の実験場」をコンセプトとする万博に向けて、大阪で新たなビジネスを創出する機運を更に高め、「実証事業都市・大阪」の実現をめざします。

実証実験概要

実施日

令和5年3月14日(火曜日)、15日(水曜日)

実施場所

大阪城公園内野球場(大阪市中央区大阪城3番 大阪城公園内)

実施主体

丸紅株式会社、LIFT AIRCRAFT INC.(共同事業者:株式会社長大)

実施内容

上下飛行(有人/無人)

直進及び緩旋回飛行(有人/無人)

四角い経路飛行(有人/無人)

<大阪商工会議所画像:LIFT AIRCRAFT社製“HEXA”(写真提供:丸紅株式会社)

参考

本実証実験は、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会及び大阪商工会議所による「万博開催の機運醸成と未来社会を見据えたイノベーション創出に向けた『夢洲における実証実験の公募』」に採択されたもので、チーム大阪として大阪市が中心となり、実証実験場所の選定に係る調整や施設管理者との調整等の支援を実施しています。

なお、本実証実験場所は、夢洲での実施に向け協議・調整していましたが、当初想定していたスケジュールに変更が生じたことなどから、大阪城公園内野球場での実施となりました。

また、本実証実験は、大阪府の「令和4年度 空飛ぶクルマ都市型ビジネス創造都市推進事業補助金」事業としても採択されています。

LIFT AIRCRAFT社製“HEXA”(写真提供:丸紅株式会社) ■GMO熊谷代表が米LIFT社の操縦資格を日本人初取得の記事はこちら

■大阪・関西万博での空クル運航事業者決定の記事はこちら

■VolocopterのVoloCity大阪で初お披露目、の記事はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.3.9

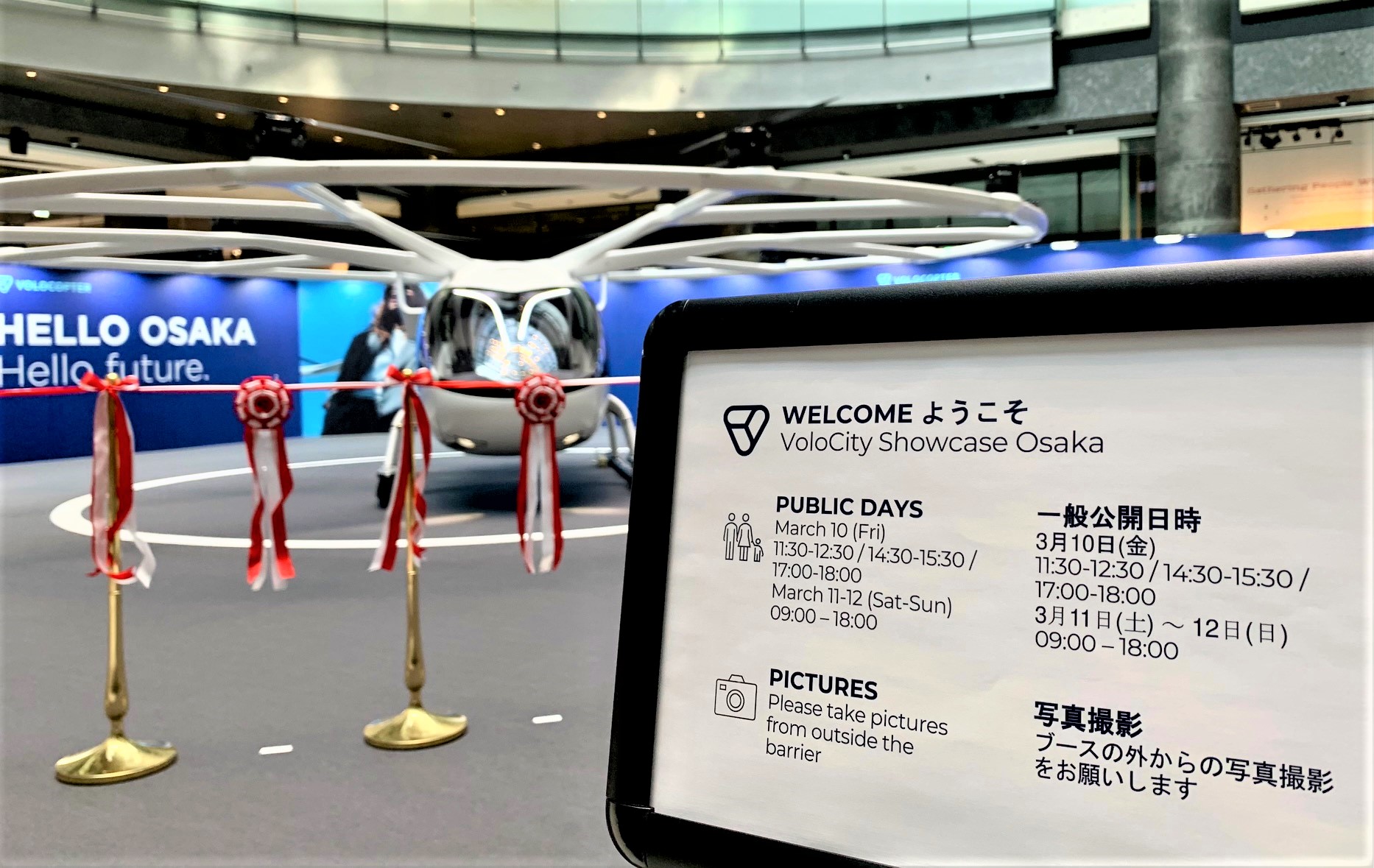

いわゆる“空飛ぶクルマ”を開発するドイツのヴォロコプター社(Volocopter)は3月8日、2025年に開催する大阪・関西万博でエアタクシーとしての商用運航を目指す機体「VoloCity」の実物大モデルをJR大阪駅に隣接する大規模複合施設「グランフロント大阪」で公開した。公開されたのは万博での飛行を目指し型式証明の申請をしているVoloCity 第4世代機で、飛行や安全などの性能、デザイン、快適性などで前世代機から全面的に進化した。DroneTribuneのインタビューに応じた同社のクリスチャン・バウアーCCOは「交通手段を拡張する機体で大都市・大阪に最適だと思います」と述べた。一般公開は3月10日から12日まで。

クリスチャン・バウアーCCO「次にPR動画を作るときには大阪が舞台となる」

公開されたのはVoloCityの最新世代機の実物大モデル。利用者が乗る搭乗部は伸びやかな流線形で、天井から直径11.3メートルの大きな円形の輪が“天使の輪”のように広がり、18個の小型固定ピッチプロペラが取り付けられている。内装は大きな局面ガラスで覆われ視界が広がる。シートや、自動車でいうダッシュボードもツートーンでまとめられていて高級車の運転席に近い。ペダルもなく足元も広い。2つのシートの間にあるひとつのタブレットが唯一の機器だ。ただし公開機は、自動航行バージョンで、万博で飛行を予定している機体は、パイロットが乗るバージョンのため、操縦席にはジョイスティックのような操縦桿がつき、頭上の天井にスイッチ類が並ぶ。万博機と公開機とでは、そこだけが違う。

第4世代では飛行性、安全性、快適性など全面的に改善が施された。ドアの開き方や、乗る時のステップなど、利用者が乗る動作にも工夫が凝らされた。

VoloCityは電気で動き真上に浮き真下に降りられる滑走路を必要としないeVTOL型のマルチコプター機で、バッテリー9本を本体に積む。航続距離は35㎞で、混雑しがちな都市内での速やかな移動需要を見込み、エアタクシーとして運用するUAM(アーバン・エア・モビリティ)だ。離発着場で離着陸をすることを想定していて、大勢の来場が見込まれる万博会場と大阪中心部や主要観光拠点などに離発着場が整備され、航路が作られることが期待されている。

2011年に世界で初めて人を乗せて飛ぶことに成功した電動機で、現在は4世代目。最新機体は現在ドイツ国内で試験飛行を繰り返していて、2024年にシンガポールやフランスのパリで商用運航を始める計画で、その他にも多くの国で飛行が見込まれている。消費者への直接の販売はしない方針だ。

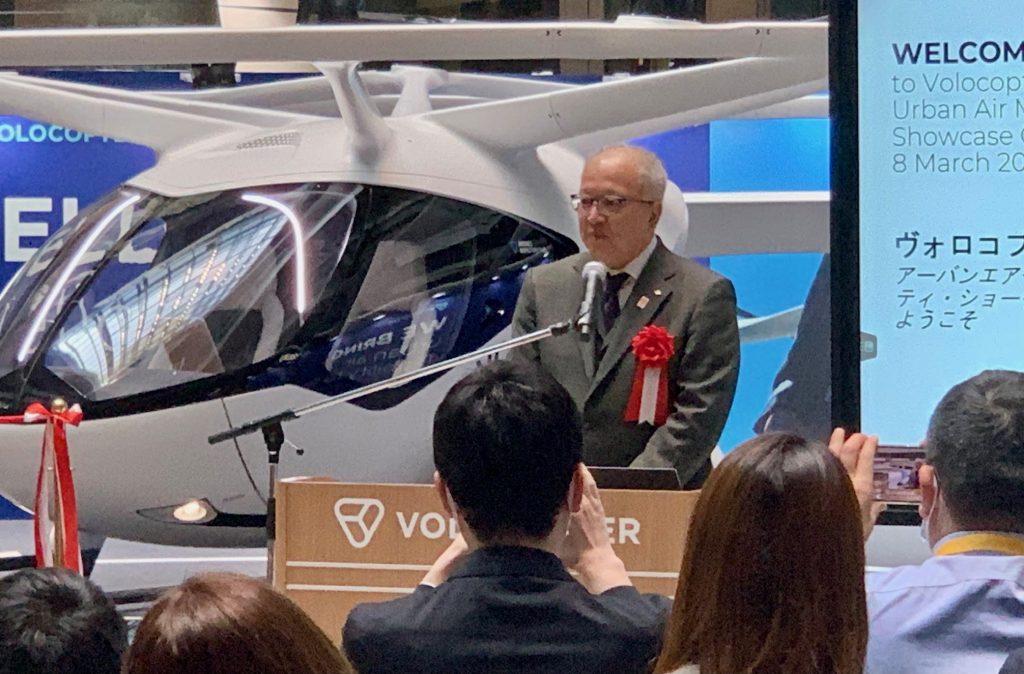

公開初日に行われたオープニングセレモニーでは、大阪府の山口信彦副知事が「2025年に万博が開催されます。商用運航をめざして実現に向けて一歩が進んでいると感じています。その折にこのお披露目会を開催して頂けて大きな意義があると思いました。われわれの空をこのVoloCityが飛ぶことをイメージできると思います。実現にはまだ課題がありますが、デモンストレーションではなく、定着をさせるつもりです」とあいさつした。

またヴォロコプターのクリスチャン・バウアーCCOが「日本とドイツにはものづくりに強みがある点や革新性などさまざまな共通点があると思っています。この公開の機会に、大阪の皆さまにわれわれのUAM、VoloCityを感じ、体験して頂けることはそれぞれにとってとても喜ばしいことです。企業紹介の動画をご覧頂きますが、次にPR動画を作る時には大阪を舞台にしたものになると思っています」などとあいさつした。

ヴォロコプターは「VoloCity」のほか、固定翼を備えたeVTOL型リフト&クルーズ機で100㎞の航行ができる「VoloRegion」も2026年ごろの完成を目指して開発中だ。ペイロード200㎏の物流ドローン「VoloDrone」や、運航管理を司るデジタルインフラ「VoloIQ」、UAMの離発着場である「VoloPort」などを含むUAMのエコシステム整備を進めている。2011年にドイツのブルッフザールで起業したスタートアップで、3月6日には積水化学工業株式会社が資本業務提携の契約を締結したと発表した。2月には住友商事株式会社が出資を発表している。2020年2月にMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社傘下の三井住友海上火災保険株式会社が業務提携をして以降、日本航空株式会社がCVCを通じた出資や業務提携したほか、東京センチュリーが出資やグループ会社を通じた業務提携するなど、日本経済界との関係が強まっている。

公開初日に会場のグランフロント大阪北館では、仕事や買い物でたまたま来た通行人が足をとめ、写真に収める様子が見られた。

バウアーCCOがDroneTribuneに語った「提供する4つの価値」

DroneTribuneはヴォロコプターのクリスチャン・バウアーCCO兼CFOにインタビューをした。

――VoloCityを通じ、利用者にどんな価値を提供しますか?

バウアー氏 「新たな交通手段を提供します。これはメトロ、鉄道、乗用車の代用ではなく、新しい交通手段として、既存の交通手段とともに交通分野の可能性を拡張したいと考えています。一例ですが、私の場合は出張でパリに行くと、中心街にたどりつくまで既存の追う通手段使うで多くの時間を費やします。時間に余裕があるときにはそれもよいのですが、会議が立て込んでいるときの移動にはVolocityを使えば時間に苦しまずに済みます。使い分けができる選択肢を提供できることが第一の提供価値です。東京、大阪などベイエリアのダ都市の場合、湾を周る移動には時間がかかります。直接に進めれば時間が節約できます」

――そのほかの価値とは?

バウアー氏 「遊覧飛行です。日本には多くの旅行者がいますが、一部でヘリコプターによるサービスがありますが、ほとんどの旅行者は、都市部上空を空から遊覧することを体験していません。街を眺めるという新たな観点を、手ごろな価格で提供できることがふたつめの価値になると考えています。3点目はサステナビリティの観点から主にふたつの価値を提供します。ひとつが電動のためCO2を出さない飛行です。お客さまには環境負荷の低減に貢献する体験を提供します。そしてもうひとつが騒音です。ヘリコプターの離着陸の音を聞いたことがある方であれば、比較するとその違いがわかると思います。そして4点面が緊急対応です。医師が現場に急行する必要があるときの移動手段を提供することができます」

――大阪はVoloCityが活躍するのに適していると感じますか?

バウアー氏 「最適だと思います。人口が約877万人ととても多く、人の移動も盛んです。空港から中心街までのアクセスにはやや時間がかかり、VoloCityはスケジュールがみっちりつまったビジネスマンの移動に対する期待に応えられると考えています。また大阪府や此花区(大阪市、編集部注:空飛ぶクルマの推進に関わる覚書を2022年5月に交わした)など行政の後押しが強力で、ものごとを進めるうえで大きな支えになっています」

――日本の知恵や技術が生かされているところは?

バウアー氏 「さまざまなところで多くの知恵や技術が生かされています。一例をあげますと機体本体のカーボンファイバーは東レの製品です。業務提携した積水化学の知見も大きく期待しています」

大阪グランフロントにお目見えしたコロコプターのUAM、VoloCity

VoloCityの顔の部分。流線形が特徴だ

VoloCityのサイドビュー

搭乗部の裏側にバッテリーが9本積まれている

座席の様子。公開された機体は自動航行バージョンで、タブレットがあるだけだ。足元もペダル類がなく広い。万博で飛ばす機体はパイロット搭乗バージョンで、このほかに操縦桿やスイッチ類がつくが、広々とした空間に違いはない

座席からの視界

シートも高級車並にゆったりとしている。飛行時の前傾を考慮した

利用者が乗り降りするための足場も完備

3月10日から一般公開が始まる

オープニングセレモニーで関係者が記念撮影

オープニングセレモニーでの1シーン。ヴォロコプターのクリスチャン・バウアーCCO(左)と大阪府の山口信彦副知事

あいさつするヴォロコプターのクリスチャン・バウアーCCO

オープニングセレモニーには多くの関係者が出席した

あいさつする大阪府の山口信彦副知事 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。