- 2025.5.15

神奈川県茅ヶ崎市の沖合上空を飛んでいたドローンが、漂流しているサーファーを発見し、漂流者は通報を受けて駆け付けた救助艇に助けられた。救助されたのは3人で、最初の救助は通報から約10分後と素早い救助につながった。

沿岸の海難レスキューにドローンへの期待

通報があったのは5月10日午前10時9分。茅ヶ崎市東海岸南の茅ケ崎ヘッドランド沖でサーファーが流されていると119番に通報があった。通報を受けて神奈川県水難救済会茅ケ崎救難所のライフセーバー5人が乗れる救助艇が現地に向かった。確認をしたところ3人が流されていて、湘南海上保安署によると最初の1人目を午前10時20分に救助し、救急隊に引き渡した。その後10時30分、10時40分と10分ごとに1人ずつ救助した。3人とも無事だった。

ドローンは、沖合200メートルの場所にいたサーファーの姿と、その漂流者が、ドローンに向かって手で「✕」印をつくってみせ、漂流していることを確認したという。

現場となったヘッドランドはT字型の人口岬で、沖合に向かった流れる離岸流が発生しやすく、遊泳には適していないとされる。離岸流は岸から置きに向かって流れるため、漂流時に岸にむかって泳ぐと、たどりつけないうえ、体力が消耗し危険とされている。また、当時は強風波浪注意報も出ていたという。

ドローンを使った沿岸パトロールや海難レスキューへの期待は高まっている。今年(2025年)2月13日には、海難レスキュー用に開発された機体が機能するかどうかを確認する実証実験が鎌倉市(神奈川県〕の材木座海岸で行われ、遭難者役のライフセーバーが海面に浮かぶと、ドローンが急行して救命浮環や、海水を着色して位置を示せるシーマーカーを投下した。シーマーカーはGPSを搭載したカプセルとともに投下され、陸上で現場の場所を特定できるなど、効果を確認できた。実験は神奈川県産業振興課が主催した。

このときのレスキュードローンは田村市(福島県)に本社を構える株式会社manisonias(マニソニアス)が、「Quick(クイック)」ブランドで国内のドローン開発を数多く手掛ける五百部商事有限会社(鹿沼市<栃木県>)の機体をベースにカスタマイズした機体で、「SAKURA」と名付けられている。

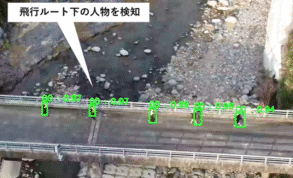

神奈川県では海岸パトロールの取り組みは5年前から行われている。新型コロナウイルス感染症が広がりはじめた2020年7月18日、神奈川県は感染拡大防止対策として県内の25カ所の海水浴場の開設を取り止めたが、このさい海水浴場の安全確保のため、ドローンとライフセーバーによるパトロールの実証実験を片瀬西浜(藤沢市<神奈川県>)で行われた。水難事故などのトラブル対策として、神奈川県は日本ライフセービング協会と包括協定を締結、藤沢市も海水浴場組合、神奈川ライフセービング協会、藤沢市サーフィン協会などと協議し「夏期海岸藤沢モデル2020(藤沢市夏期海岸ルール)」を定めていた。ドローンを積極的に活用することは対策に盛り込まれていて、この日の実験がドローンとライフセーバーの連携では初めての取り組みとなった。

サーファーが集まる場所での沿岸パトロールは地元自治体の課題のひとつで、年間60万人のサーファーが訪れる一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)は昨年(2024年)11月15日、自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)が開発したドローン自動巡回システムの導入を決めたと発表し、近く実証実験を行う見通しだ。

ドローンが漂流者を発見し救助につなげた現場付近(茅ヶ崎市) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.2.16

海で溺れるなど水難事故が起きたときに海岸から空を飛んで現場に急行する海難レスキュードローンの実証実験が2月13日、鎌倉市(神奈川県〕の材木座海岸で行われた。実験ではライフセイバーが溺れた遭難者役として海岸から離れた水面に漂い、ドローンが急行して救命浮環や、海水を着色できるシーマーカーなどの封入したカプセルを投下した。カプセルにはGPSが搭載されていて、陸上で現場の場所を特定できるため、海岸からボートなどでかけつけるさいに役立つことが確認できた。実験を主催した神奈川県産業振興課の高橋敦課長は「ドローンが新しい救助の道具として活用できることで海の安全安心につながることを期待しています」と話した。

神奈川県が主催、田村市のmanisonias(マニソニアス)が機体開発

レスキュードローンは田村市(福島県)に本社を構える株式会社manisonias(マニソニアス)が、「Quick」(クイック)ブランドで国内のドローン開発を数多く手掛ける五百部商事有限会社(鹿沼市<栃木県>)の機体をベースに、レスキュー機「SAKURA」にカスタマイズした。サイズは1.18m×1.18m×0.60mで機体重量は20㎏。最大離陸重量は24kg。機体からカプセルを投下するための筒を4つ搭載していて、膨張型救命浮環を複数備えて飛べることが大きな特徴だ。水難者が複数人いた場合に、一度の飛行で救命浮環をそれぞれに届けられる可能性が高まる。

この日の実験では離岸流により沖合に流された人を救助するため空からドローンがかけつけるケースを想定した。実験は2度行われ、はじめに1人のライフセイバーが溺れ役として海上に待機し、レスキュードローン「SAKURA」が海岸から急行。現地の上空20メートルあたりからシーマーカーを投下した。パラシュートがついたシーマーカーの入ったカプセルが風に流されながらも現地に近い海面に着水する様子が確認できた。二度目は溺れ役が二人になり、ドローンはそれぞれぞれの上空から、今度は膨張型救命浮環を投下させた。飛行と投下はひとつのコントローラーで操作可能だ。

なおレスキュードローン「SAKURA」はスピーカーが備えてあることも特徴だ。ライフセイバーによると、水難者への救助には声掛けが重要な要素になるという。たとえば救命浮環へのつかまり方を水難者に伝えることができる。また「SAKURA」の着陸用の脚にはフロートがついている。救命浮環を投下しきっても、まだ水難者がいる場合などに、機体そのものを着水させると、水難者がつかまって救命浮環がわりになる。ただし水につかったあとの機体が再浮上できる期待は薄く、「人命を第一として万が一の場合の活用法として準備した」(manisoniasの開発責任者、下田亮さん)という。

実験を主催した神奈川県は2024年度に新規事業としてドローンの開発支援に乗り出しており、今回の実験はその一環だ。実用化、実装のために有望なプロジェクトを県内事業者に限らず広く募集し、33件の中から開発2件、実験2件を採択していた。manisoniasは開発として採択されていた。田村市の事業者だが、鎌倉市、藤沢市など湘南海岸の沿岸パトロールなどで6年間の実績がある。今回の神奈川県の採択を受けて、「既存機体でできなかった複数救命浮環搭載などの要素をつめこんだ」という。

海で溺れる水難事故が発生した場合、海岸からライフセイバーがかけつけるが、現場にかけつけるまでに一定の時間がかかる。ドローンが急行し救命浮環を投下することができれば、ライフセイバーがかけつけるまでの救命につながる。このためライフセイバーにもドローンに期待する声は多い。

今回の実験では、電波の干渉を受けるケースがあることも分かり、manisoniasは「今後の改善すべき点を発見することができた」と今後の開発につなげる考えだ。

シーマーカーを投下。海面を着色することで現場の位置や海流がわかりやすくなる

材木座海岸上空を飛ぶ「SAKURA」

関係者ら約40人が見守る中で離陸する「SAKURA」

上空でパラシュートにつながれた救命浮環を投下

あいさつする神奈川県産業労働局産業部の高橋敦産業振興課長

飛行前に念入りに準備をする株式会社manisonias(マニソニアス)のメンバー。正面中央が橋本綾子代表

実験や機体の概要を説明する下田亮氏

搭載されたGPS

このカプセルが機体に搭載され投下される

機体の筒にカプセルをセット

機体の外観。フロートが特徴的

機体の社名ロゴ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。