一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は3月に発効した国際規格「ISO23665」を解説するセミナーを会員向けに動画で配信した。「ISO23665」はドローン運用関係者向けの操縦技能に関する国際標準で、JUIDAは日本国内の意見をまとめたうえで参加各国の賛同を取り付け、日本提案のISO化に中心的な役割を果たした。JUIDAは今後も活動を活発化させていく方針で、取り組みについて会員向けセミナーなどを通じ情報提供や広報活動を進める方針だ。

「もともと強制適用ではない」「高度な技能を求めているわけではない」

動画セミナーでは、日本の提案を統括した岩田拡也JUIDA常務理事と、岩田氏を強力に補佐した有人宇宙システム株式会社の馬場尚子氏が登壇し、経緯などを説明した。二部構成で、第一部で「ISO23665」を説明し、第二部で認定スクールや操縦士にとっての「ISO23665」が持つ意味を、会員からの質問に回答する形で紹介している。

第一部では、国際標準は任意で適用されるものであることについて念を押し、発行された時点で法律のように強制的に適用されるわけではないことを説明した。ただし、入札の条件として国際標準に準じていることを条件とされる場合があり、その意味でルールなどの目配りのときに国際標準が重要なカギを握ることに言及した。

また操縦トレーニングをまとめた「ISO23665」は、日本とは別の参加国も独自に提案をしていたことが明かされた。その国は自国内の適用例を準用した提案となっていたという。日本提案は、日本の講習団体などの要件をベースにしながら、参加各国の教習事情を調査医し、それを反映させたことから、各国の納得を得やすかったという。ISOが要求していることは高度な技能ではなく、責任を持つ人を決めること、教習の品質をフィードバックを受けて高めていく姿勢を持つこと、など当たり前のことを決めたものだと説明している。

なお、本文とアネックスと呼ばれる付属書の二部構成になっていて、現時点では発行時点では回転翼の目視内飛行のカリキュラムが「アネックスA」として例示されている。今後、機体の種類、用途ごとに「アネックスB」「アネックスC」が追加されていく見込みという。すでに簡易な飛行のための「アネックスB」の作成作業に入っているという。

第二部では、寄せられた質問に登壇者2人が回答。「いまのスクールがISOに適合することは難しいか」には「ISOの認証取得は簡単とは言えないが、突破すると国際水準の教習提供スクールとなる」「求められているのは高難度の技能ではなく、教習品質の確保。たとえば講習者とは別に、独立した安全管理者の確保などで、これは大きな会社でないといけないということでも、特別に難しい品質管理をしなければいけないということでもない」などと回答した。

このほか、「スクールの整備」「誰でも適合できるのか」「アネックスAを履修すると何ができるのか」「海外では高い技能が求められるのか」などの質問に回答をした。

また今後の展開として、すでにエアタクシーを見据えた教習の必要性を提示している国があることを紹介し、市場の創出にルール整備が追い付いていない状況の中、今後もルール整備が急がれる展開を予想した。

第二部で寄せられた質問に回答を示すJUIDAの岩田拡也常務理事(右)と、有人宇宙システム株式会社の馬場尚子氏(左) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、国際標準化機構(スイス・ジュネーブ、以下ISO)が、2021年2月2日付でドローンの操縦訓練に関する国際規格「ISO23665 Unmanned aircraft systems —Training for personnel involved in UAS operations」を発行したと伝えた。日本提案がベースとなった規格で、ドローンの国際規格で日本提案が規格化したのは今回が初めてだ。JUIDAは国際規格化に向けて尽力していた。

パイロットに必要な知識、技能、態度など規定 検討過程でJUIDAが尽力

ISO23665は、ドローン操縦訓練に関する世界共通の要件をまとめた国際規格。全9章で構成されドローンのパイロットに必要な知識、技能、態度や、訓練を提供する訓練機関の資格と基準、訓練カリキュラムや内容、訓練の一般的な手順などを規定している。付属書として目視内飛行のカリキュラムのケースで、訓練機関の手順の事例が紹介されている。付属書は適宜、更新、追加されることになっている。

本文は冒頭に「序文」があり、その後「1 範囲、2 規範的参考文献、3 用語と定義、4 略語、5 訓練機関(5.1 責任、5.2 スタッフのための文書、5.3 証明書の表示、5.4 記録、5.5 緊急時の手順と装備、5.6 導入情報)、6 訓練資源(6.1 教材、6.2 インストラクターの要件、6.3 理論訓練、6.4 飛行訓練)7 訓練内容の提供、8 最終資格、9 評価プロトコル」と並ぶ。

序文には規格の意義について、「UASの運用に携わる者が適切な教育を受け、必要な知識と技能を確実に身につけることを支援するもの」と言及。「本文書に従って資格を取得した訓練機関や個人が国際的に認められるようになる」と位置付けている。また「UASの国際的な運用を強化し、個人の交流を可能にし、国際貿易を促進する」と展望している。

規格は、日本が2018年7月25日に策定を提案。参加国の同意を得て、「ISO/TC20/SC 16(※)」内のワーキンググループ「WG3」で、検討を進めてきた。(※TC20=航空機及び宇宙車両の技術委員会、SC16,=無人航空機システム小委員会)。

検討過程では日本が「プロジェクトリード」の立場で、議長国のイギリスと連携し、各国との連絡、意見調整など進行を主導した。各国の協力も得られた結果、提案から2年半で発行を実現した。1月下旬の発行情報も伝わっていた中、実際には2月にずれこんだが、提案から2年半での発行はISOの規格としてはかなりの短期間での発行だ。また、ドローンに関わる国際規格で、日本提案が発行に至ったのは今回が初めてだ。JUIDAは、日本を代表してISOに提案し、議長国との連携や各国との調整などの過程に積極的に関わり、発行に尽力した。

JUIDAは「今後この規格に適合するカリキュラムを作成し、国際ライセンスの策定を目指して参ります」と話している。

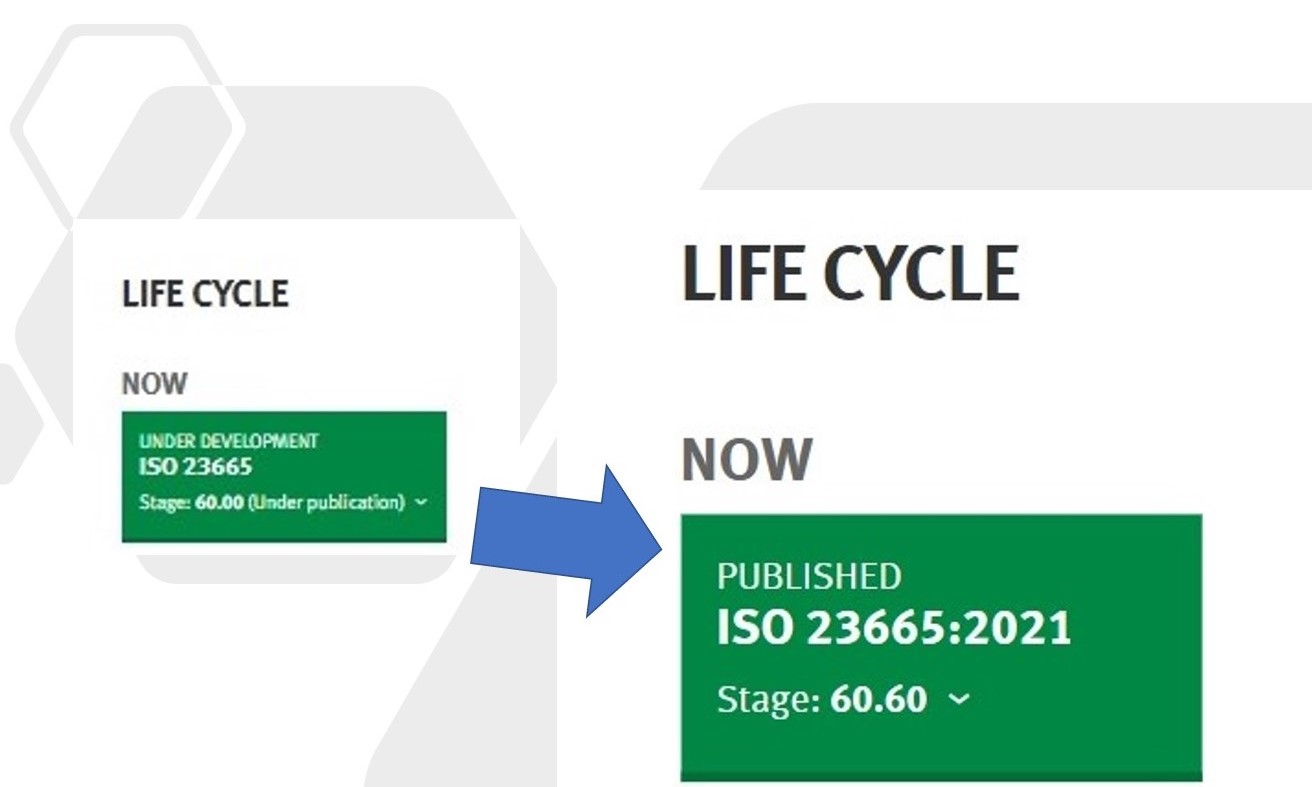

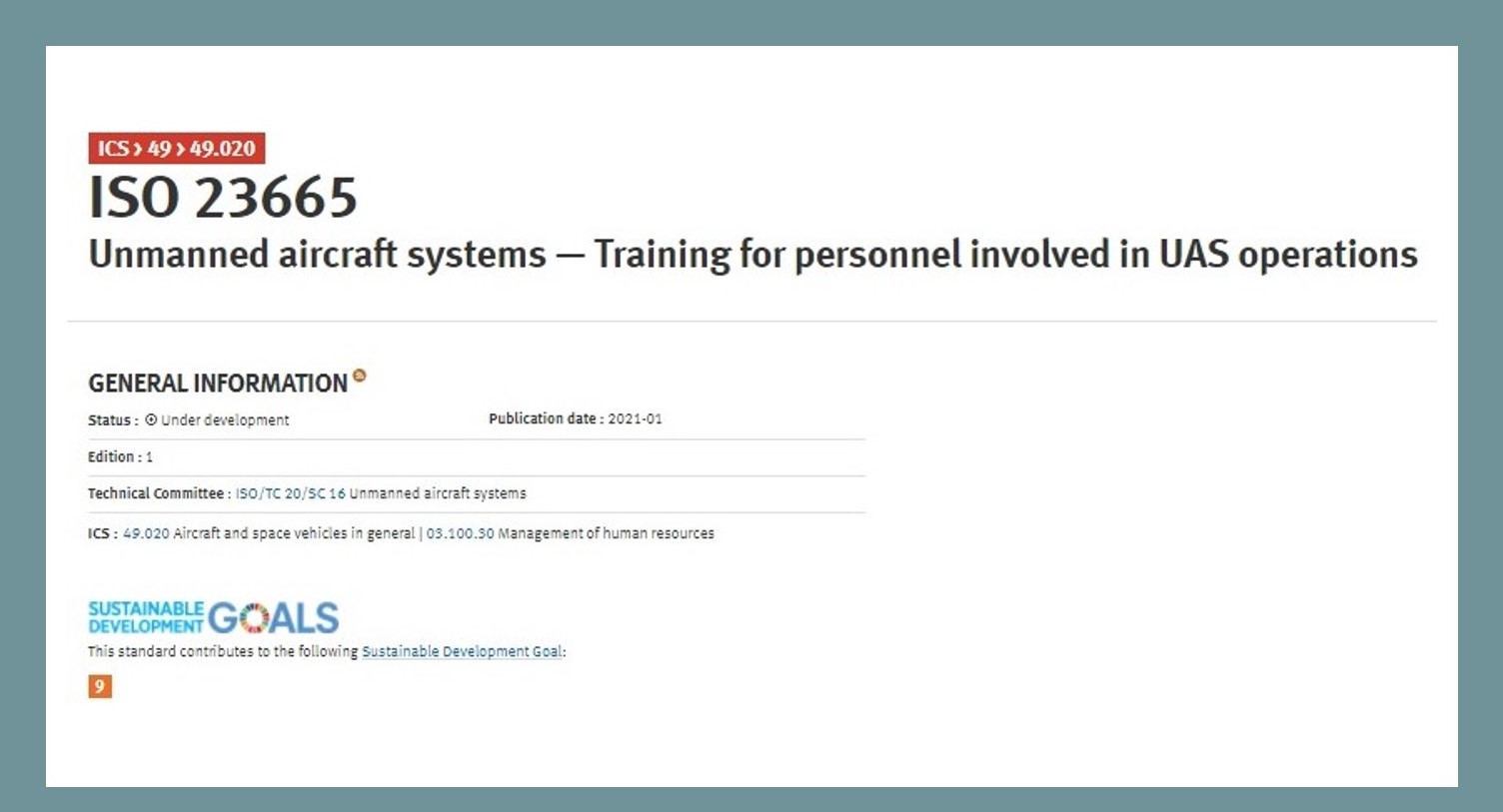

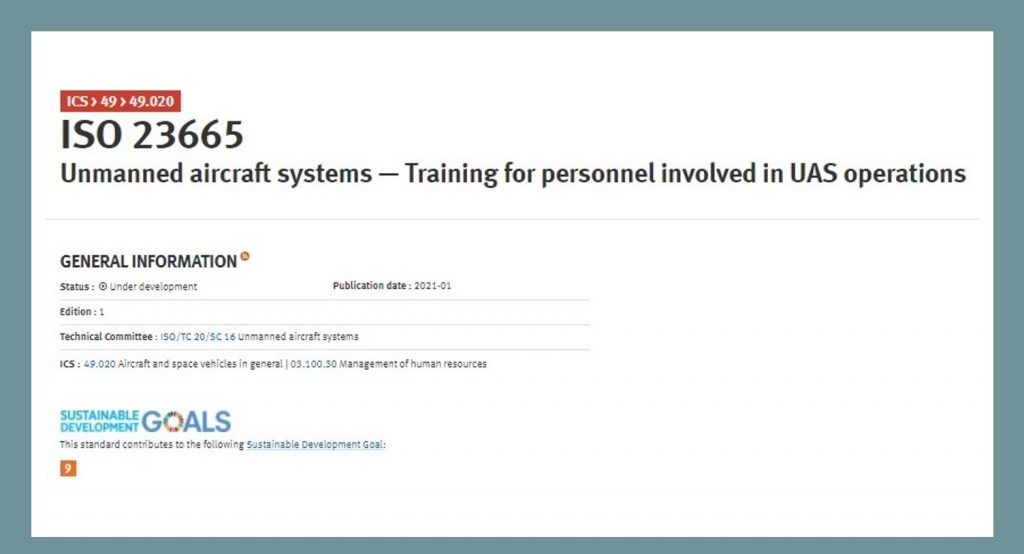

ISOの該当ページはこちら

発行により表示が「UNDER DEVELOPMENT」から「PUBLISHED」に

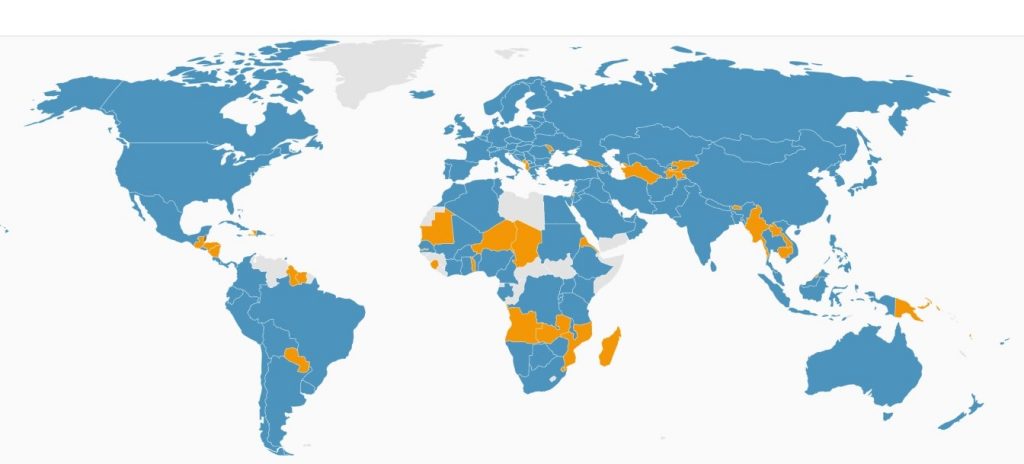

青色エリアがISOメンバー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.1.25

世界共通の規格を策定する国際標準化機構(ISO)が、ドローンの操縦トレーニングに関する規格「ISO23665」を1月26日に発行することが分かった。「ISO23665」は日本の提案が土台で、ドローンの国際規格としては初めて日本提案の国際規格が誕生する。安全確保に必要な技能を身に着けるためのトレーニング項目が体系化された規格で、人材育成の重要性が高まる中、周回遅れといわれがちな日本が、ドローンでのプレゼンスを高める可能性がある。

JUIDAなど提案、意見調整などに積極関与

新たに発行されるISO23665は、「無人航空機システム- UASの運用に携わる人材育成のための訓練」と整理された規格で、ドローンの安全な運用を確保するために操縦者が身に着けるべき技能を備えるためのトレーニングが体系化されている。日本は、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が中心となって土台となる案を提示し、検討にも積極的に関わり、参加各国との意見調整などにも奔走し、発行にたどり着いた。

ドローンの規格は、世界的に技術革新が加速する中で、最低限の安全性と品質を確保するため各国共通の規格の必要性を唱える声が高まったことから、2014年に検討の枠組みが整備され、翌2015年から検討がスタートした。

検討の枠組みは「ISO/TC20/SC16」。ISOでの検討は分野ごとに技術委員会(テクニカルコミティー=TC)が設置され、TCの中でさらに産業や業界、分野別に分科会(サブコミティ=SC)が設けられる。「ISO/TC20/SC16」の「TC20」は、航空機や宇宙産業を扱う技術委員会で、合計で246ある委員会のうち20番目の歴史ある委員会だ。「SC16」はTC20の中でドローンを扱う。具体的な議論は、論点ごとに設置されるワーキンググループ(WG)の中で行われる。

「SC16」には、6つのWGが設置されている。「WG1」はUASの定義などを含む「一般」を取り扱い、「WG2」は機体製造や保守管理。「WG3」は人材育成などを含むオペレーションとプロシージャー(「運用手順」などと訳される)、「WG4」は運航管理、「WG5」は検査及び評価、「WG6」は運用を支える「サブシステム」をそれぞれ担う。今回発行される「ISO23665」は、WG3で検討されてきた。

国際標準として発行されるには、参加国全員の合意が必要になる。予備段階からスタートし、提案段階、作成段階、委員会段階、照会段階、承認段階とそれぞれのステージをひとつひとつクリアして、発行段階にいたる。この間、日本は常に積極的に関与した。各参加国が1人から数人の単位で代表を送り込むのに対し、日本はJUIDA幹部ら20人前後の代表団を送り込んで合意形成に奔走した。そのさい、国交省航空局のホームページに掲載されている講習団体に限っても927件あるドローンスクール網の運営実績が、日本の提案、主張を歌付けてきた経緯がある。JUIDAはこれまで、トレーニングを中心に国際標準化に取り組むことを公言しており、その取り組みが実を結んだことになる。

JUIDAの鈴木真二理事長は「今後、国をまたいだドローンの利用が盛んになるにつれて共通の教育といったものの必要性が高まる。ISO23665の発行はこうした教育の世界共通の土台となる。日本がその策定に貢献できたことは喜ばしい」と話している。ドローン関連のISOとしてはこのほか、運航管理システム、ポート、GISなどで積極的な関与をしている。ドローン産業の存在感は世界の中では、「その他」に分類されるほどささやかだが、ISOがプレゼンス向上へのきっかけになる可能性がある。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。