ロボット・航空宇宙に関連する製品や技術が一堂に集まる「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2023」は11月22日、福島県郡山市の展示場、ビッグパレットふくしまで開幕した。75のロボット関連企業・団体、56の航空宇宙企業・団体が出展するほか、第一線で活躍する論者が講演する。22日がビジネス向け、23日が一般向けで入場は無料。ステージでの講演はライブ配信する。

双胴船型飛行艇ドローン、300㎏超運搬ドローン、埼玉県、コンソたむらも

出展内容は年々充実していて、主催者が「進化が目覚ましい」と驚くほどだ。

株式会社スペースエンタテインメントラボラトリー(東京)は、翼幅約3mの飛行艇型ドローン「HAMADORI3000」翼幅約3mの「HAMADORI6000」のほかに、開発中の双胴船型飛行艇ドローンの20分の1モデルを展示している。荷物を機体の中央に積むためで、順調に開発が進んでいるという。

柳下技研株式会社と長岡商事株式会社は小型・高出力ガスタービン発電機搭載の荷重300kgのハイブリット大型ドローンの試作機を展示。ブースでは福島ロボットテストフィールドでダンベルのおもり300㎏をつんで飛行している動画を公開している。躯体の強度やFCの設置場所などに工夫をしたと話している。

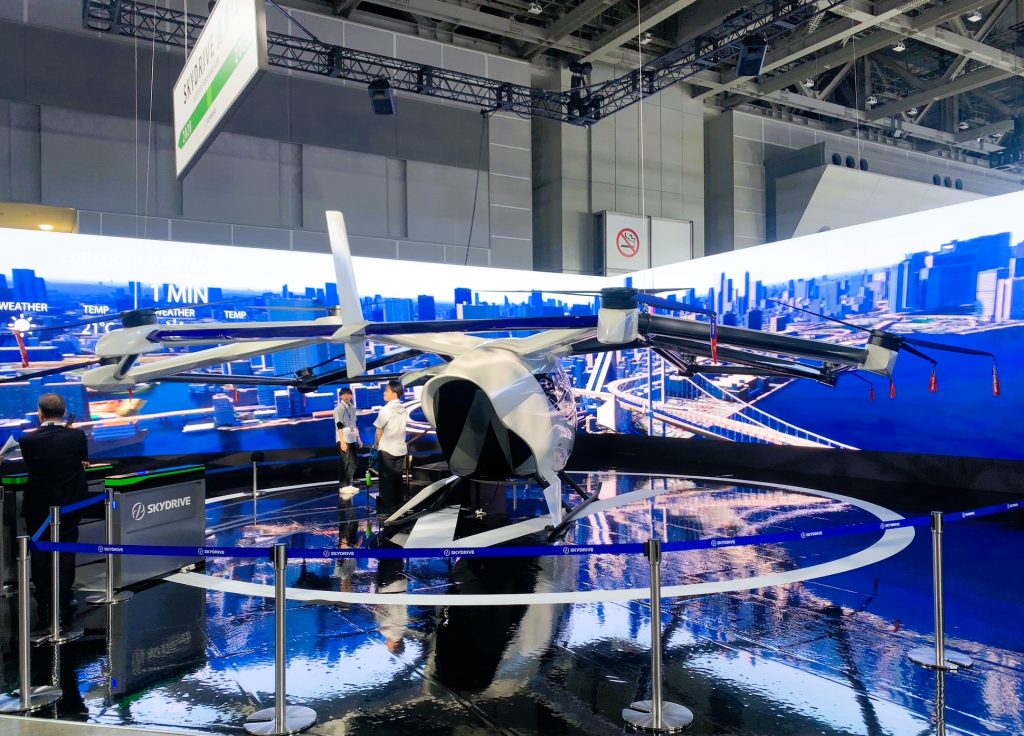

テトラ・アビエーション株式会社はパーソナルeVTOL Mk-5の実機を展示。来場者に囲まれていた。実機展示については各地から声がかかり、今回の郡山での「ロボット・航空宇宙フェスタ」が23日に終了したあと、分解してトラックで積み、翌々日の25日に大阪・ミナミで開幕する「道頓堀リバーフェスティバル2023」に向かう。2025年の大阪・関西万博で飛行が見込まれる「空飛ぶクルマ」と呼ばれるエアモビリティの市民認知度や社会受容性、万博への参加機運、歓迎機運を高める役割を担う。

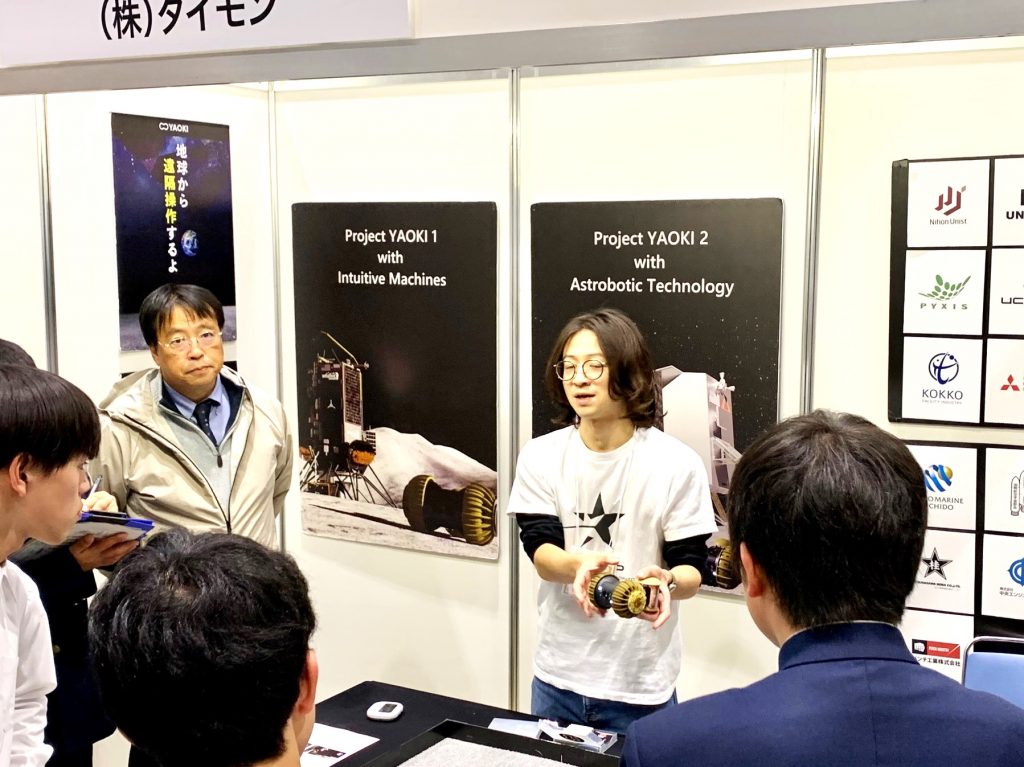

このほか埼玉県産業労働部は埼玉県が圏央道圏央鶴ヶ島IC近くに整備を進めている複合実証フィールド「SAITAMA ロボティクスセンター(仮称)」の概要をパネルなどで紹介、Zip Infrastructure株式会社(秦野市<神奈川県>)は2024年度に南相馬市で実験予定の独自開発の自走式ロープウェイ「Zippar」を紹介している。株式会社ダイモン(東京)は2024年初頭に月に向かう超小型月面探査車YAOKIを展示し、学生たちに囲まれている。

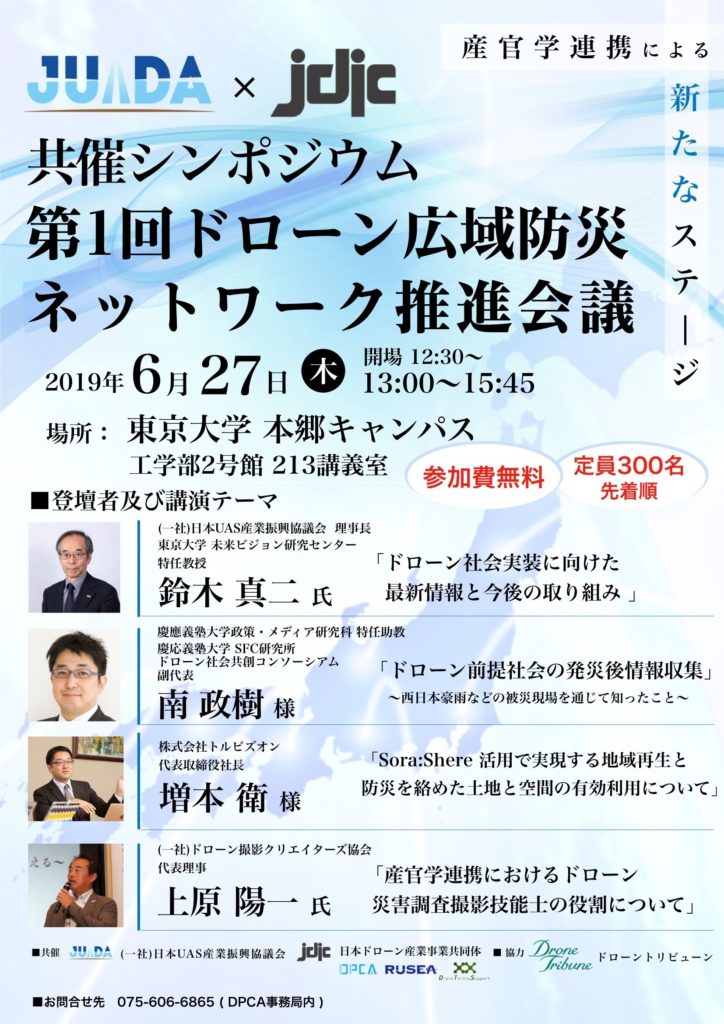

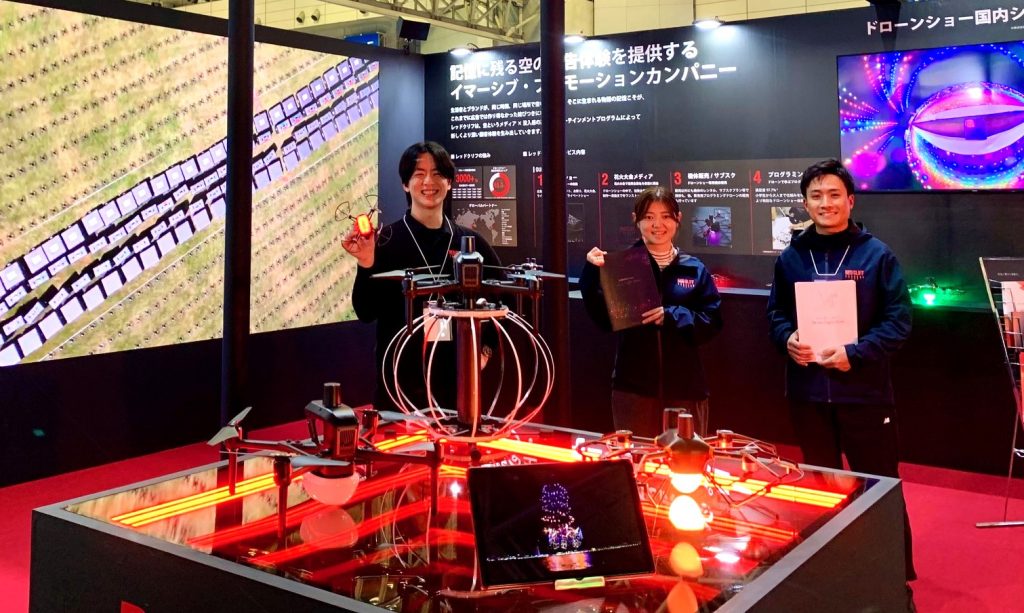

田村市(福島県)を拠点に活動するドローン活用団体、ドローンコンソーシアムたむらと株式会社manisonias(田村市)は、センシング機材、ドローンによる空中散種機材や3D地形モデルなどを展示。一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)も、幅広い活動やライセンス制度などを説明する。ステージも、3カ所に設置され講演が充実。初日は、インターステラテクノロジズ株式会社の稲川貴大代表取締役社長が「宇宙産業の展望と民間企業開発」、イームズロボティクス株式会社の曽谷英司代表取締役社長が「型式認証とドローン活用の最新動向」をテーマに講演するなど多くの講演が予定されている。

ステージの様子はライブ配信される。フェスタは23日まで

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ロボット体感型展示会「ロボテスフェスタ2023」が9月1日、福島県南相馬市の研究開発拠点、福島ロボットテストフィールドで開幕した。前年までの実演展示会「ロボテスEXPO」を衣替えし、展示、実演、講演に加え体験が増え演奏などのパフォーマンス、キッチンカーや屋台などにぎやかさの演出を強化した。初日の開会式には相馬野馬追太鼓の演奏が披露され、中庭にはカレー、焼きそば、たこやきなどの屋台が並んだ。展示では草刈りロボット6台が実演展示された。ミートアップイベントでは堀江貴文氏がオンライン登壇した。前回から取り入れた敷地内の主だった会場をめぐるバスツアーは今回も行われた。期間は9月2日までで、2日にはVRアーティスト、せきぐちあいみさんのパフォーマンスやロボット操縦体験会が会場を盛り上げる。

水素ドローンはタンクのバルブの開閉実演 新型ポートはドローンが水平飛行姿勢の到着

ロボデックスの貝應大介代表取締役社長が水素燃料電池ドローン「Aigis One(アイギス・ワン)」の飛行準備の手順を公開。タンクのガス漏れがないか点検しているところ。タンクのバルブをひねったり、本部との安全確認の連絡をとりあったりする場面も披露した ロボテスフェスタ2023は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、南相馬市の共催イベントで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、日本人無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構、準天頂衛星システムサービス株式会社、高精度衛星測位サービス利用促進協議会が後援している。

9月1日に行われた開会式では会場である福島ロボットテストフィールドの鈴木真二所長(JUIDA理事長)がオンラインであいさつに登壇し「試乗体験などロボットに触れ合えるコンテンツを用意しているので日本の未来を感じて頂けたらと思っています」と期待を寄せた。開会式には相馬野馬追太鼓の演奏が披露されたほか、2025年開催予定の日本国際博覧会(大阪・関西万博)の公式キャラクターミャクミャクも応援にかけつけた。

敷地内のデモ会場をピックアップしてめぐるバスツアーは、2日間に12コース設定。初日の午前10時にスタートするツアーでは、3m×3mの吹き出し口を持つ風洞棟で、ドローンの性能を飛行させずに計測、解析することがきるciRobotics株式会社 (大分県)が開発した分析マシン「ドローンアナライザー」の実演を、担当者の解説をまじえて見学した。バスツアーの参加者からは、計測可能なドローンの機体の種類などについて質問が出た。

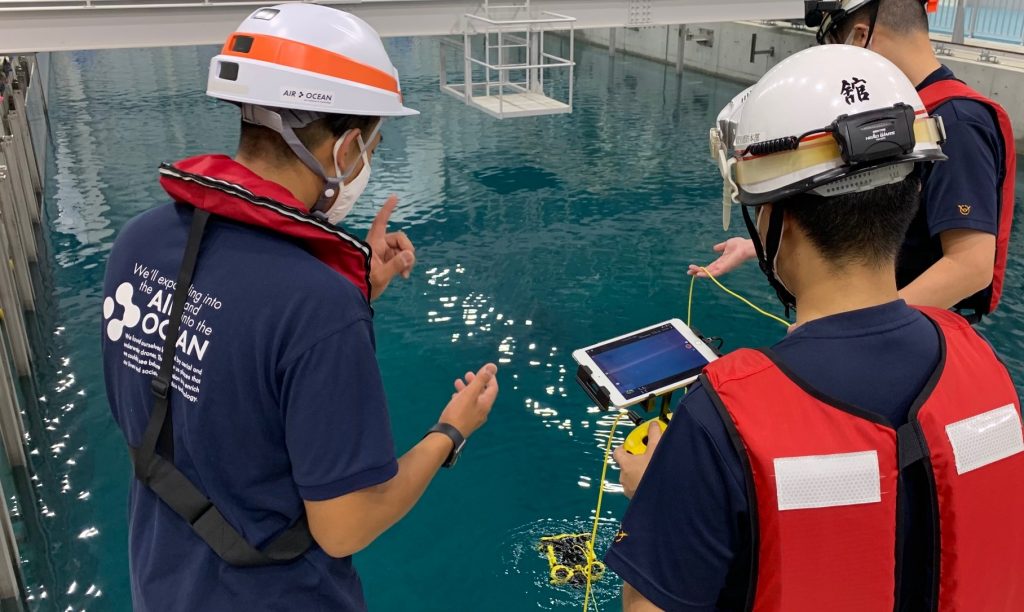

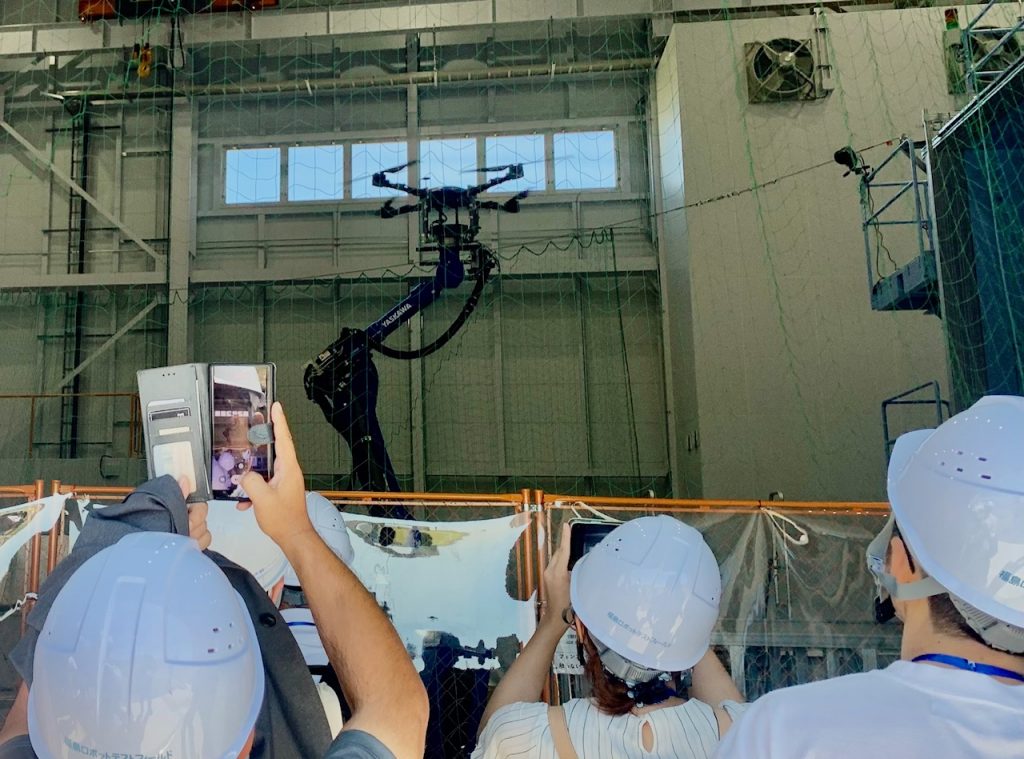

ドローンが飛ばせる高さ15メートルにネットをはった「緩衝ネット付飛行場」では株式会社ロボデックス(横浜市)が、水素燃料電池専用ドローン「Aigis One(アイギス・ワン)」を飛ばす前に行う飛行準備の様子を貝應大介代表取締役社長が機体を見せながら解説した。参加者は燃料タンクのバルブの開閉など水素燃料電池特有の作業に関心を寄せた。

「滑走路附属格納庫」では東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターが、マルチコプターに垂直着陸させずに、格納できるEAGLE Portの仕組みを解説した。垂直着陸は着陸直前に機体が不安定になるデメリットがあるため、水平飛行の姿勢を保ったままの姿勢で格納あせることを提案したポート。機体を受け止めるポートの開口部にドローンがたどりつけば、ドローンをつりさげて回収できる。また、連続して格納できるため、複数機を着陸させる空中で順番待ちの待機時間が生じにくいという。

バスツアーでは次のデモへの移動のさいに、テストフィールドの設備が窓越しに見られるコースをたどり、参加者からは「住宅地で災害の実証ができそう」などと構想を語り合う様子が見られた。

展示会場では、株式会社人機一体(滋賀県草津市)が、腕や指を持つ作業ロボットが操縦者の動きの通りに動いて遠隔作業をこなす「零式人機(れいしきじんき)」シリーズ(今回は「零式人機ver.1.2」)の実演が見学者の山をつくったほか、8月9日に連続50㎞の航続飛行を果たした株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)のハイブリッド式ヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機を展示し、来場者がの足を止めていた。

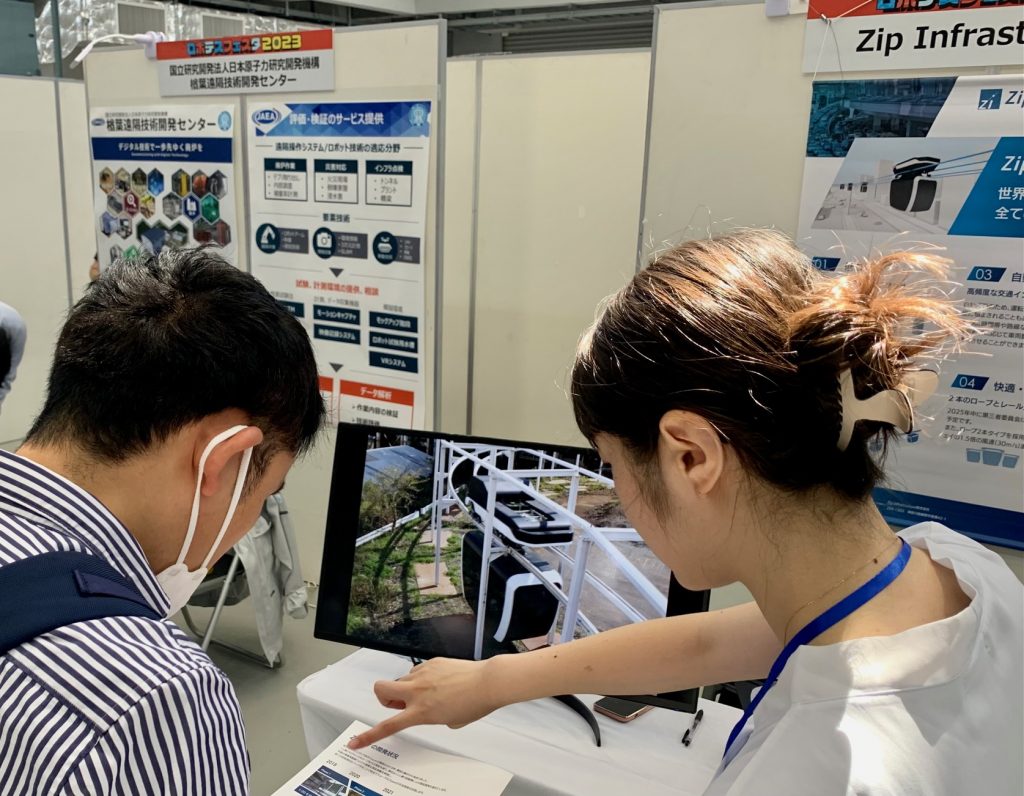

Zip Infrastructure株式会社(神奈川県秦野市)は、次世代交通システム、電動自走型ロープウェイ「Zippar」を映像で紹介(映像はこちら)していて、斬新なビジュアルで多くの来場者が映像に見入って担当者に話を聞いていた。釣り下がったゴンドラ式の乗り物で、ロープとレールをタイヤで自走する。既存技術を組み合わせたプロジェクトで、現在、福島ロボットテストフィールドでも実験運航させるための準備を進めている。

このほかJUIDA、JUTM、インターステラテクノロジズ株式会社(北海道広尾郡大樹町)、会津大学、株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー(川崎市)、JapanDrone運営事務局、日鉄テックスエンジ株式会社(東京)、テトラ・アビエーション株式会社(東京)など多くの企業、研究機関、団体がブースで参加者の問い合わせなどに応じた。

屋外ではスウェーデンの造園機器メーカー、Husqvarna(ハスクバーナ)社のロボット芝刈り機Automowe(オートモア)シリーズをはじめ、株式会社アテックス(愛媛県松山市)のハイブリッドラジコン草刈り機、株式会社オーレック(福岡県八女郡広川町)のラジコン型斜面狩り用自走式草刈り機など、6社の芝刈り・草刈りロボットが実演された。ハクスバーナ機はいわゆる清掃ロボットのように、芝が張られた庭などを、あらかじめ決められた範囲で芝の伸びた部分を切り落とす芝刈り機で、「本体価格14万8500円の割安モデルであるAspireR4が発売されてから引き合いが増えています。これから庭の手入れの自動化が進むのではないかと思っています」と話した。

この日は、マッチングイベントとして「南相馬市ベンチャー×地域産業ミートアップ2023」が開催され、堀江貴文氏がインターステラテクノロジズ株式会社のファウンダーとしてオンライン登壇。ロケット開発について「ありとあらゆる高度な技術が必要となる総合格闘技と形容。日本国内での開発について「主要部品の調達が日本国内で完結するんです。これは安全保障上の観点から海外製部品を使わずに完結できるというのは大きなアドバンテージ」と述べた。

9月2日のロボテスフェスタ20232日目は、サイバー空間にアートを生み出すパフォーマンスで知られるVRアーティスト、せきぐちあいみさんのパフォーマンスが彩を添え、ヘラクレスカブトムシ型のロボット「ヘラクレスA-1」の試乗体験や、ロボットの操縦会が来場者お好奇心を刺激することになっている。

開会のあいさつにオンラインで登壇した福島ロボットテストフィールドの鈴木真二所長(JUIDA理事長)

ミャクミャクもかけつけた

相馬馬追太鼓に聞き入る来場者

風洞棟でのドローンの性能を解析する実験を公開

東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センターが公開したEAGLE Portの仕組み。右側から飛行してきたドローンは垂直着陸することなく水平飛行姿勢のままポートがとりこむ

Zip Infrastructureの次世代交通システム、電動自走型ロープウェイが来場者の目を引いた

浪江飛行場を離発着点として50㎞飛行したハイブリッド機などを展示した石川エナジーリサーチのブース

四足歩行ロボット

JUIDAのブース。足を止めた来場者がドローンスクールについて話しかけていた

ミートアップイベントにオンライン登壇した堀江貴文氏

人機一体の「零式人機ver.1.2」実演中

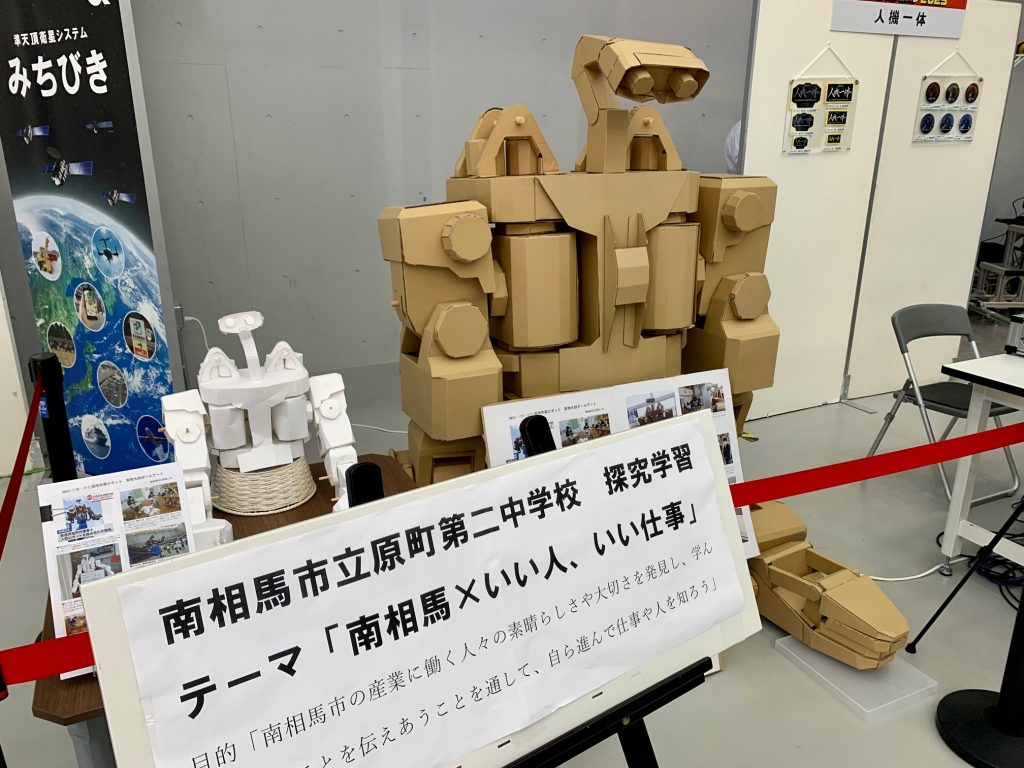

地元中学生がつくった段ボールロボ。この日は人機一体のブースに実物と並べて展示された。地元中学生にとっては南相馬産のロボット、“地ロボ”だ

廉価モデルの登場で引き合いが増えたスウェーデンHusqvarna(ハスクバーナ)社の芝刈りロボット。この日はラジコン草刈り機など6社のフィールド管理マシンが競演した

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。