日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、6月4~6日に千葉・幕張メッセで開催したドローンの大規模展示会「第10回Japan Drone2025/第4回次世代エアモビリティEXPO2025」の来場者は3日間合計で、2万3049人と前年の2万1273人から1776人(8.3%)増えて閉幕したと発表した。

次の本開催は2026年6月の第11回 2025年11月に大阪版の開催も

次回の開催は2026年6月3~5日に、千葉・幕張メッセで「第11回Japan Drone2026/第5回次世代エアモビリティEXPO2026」として開催する。また本開催とは別に地方版として、2025年11月26、27日に大阪で「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」の開催も決まっている。

今回の「第10回」の来場者数は、6月4日が7491人(前年初日の6961人から530人、7.6%増)、6月5日が7669人(前年2日目の7062人から607人、8.6%増)、6月6日が7889人(前年3日目の7250人から639人、8.8%増)だった。

出展は285組(社・団体)で、国内が221組、海外64組(9か国・地域)だった。

期間中に開催した「Japan Drone & AAM Awards 2025」の結果は以下の通り。

<ハードウェア部門>

最優秀賞:エバーブルーテクノロジーズ株式会社「除雪ドローン®」

<ソフトウェア・アプリケーション部門>

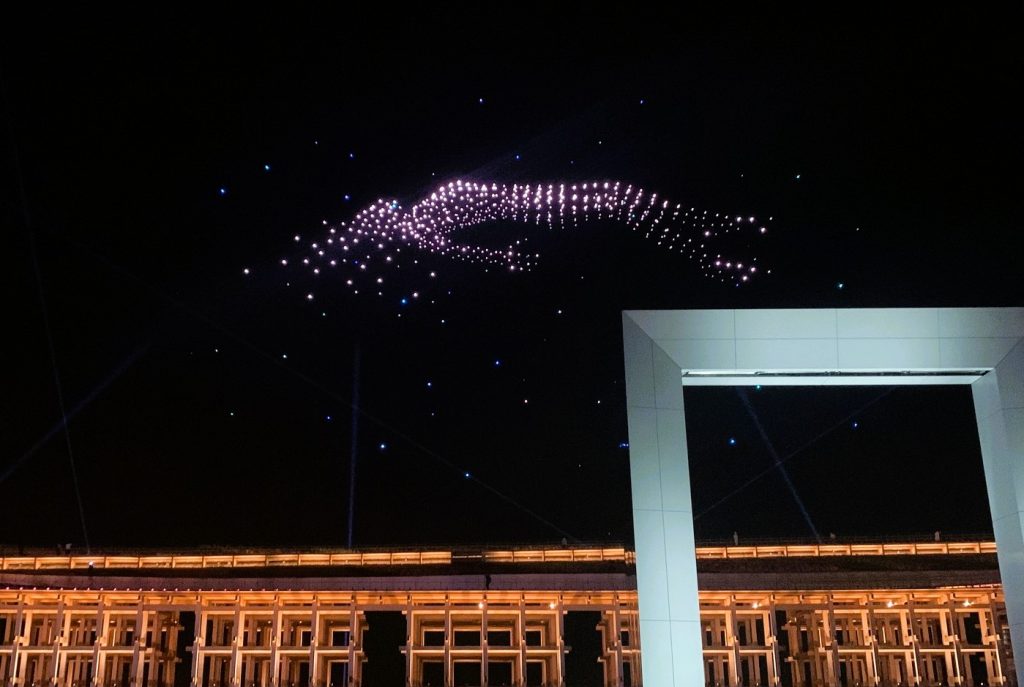

最優秀賞:株式会社ROBOZ「インドアドローンショー」

<Advanced Air Mobility部門>

最優秀賞:AeroVXR合同会社「①認証コンサルティング事業、②テストパイロット育成事業(JTPS)」

<海外部門>

最優秀賞:上海中研宏科ソフトウェア株式会社「車両とドローンの協調システム」

<オーディエンスアワード>

株式会社ROBOZ「インドアドローンショー」

<10周年記念特別賞>

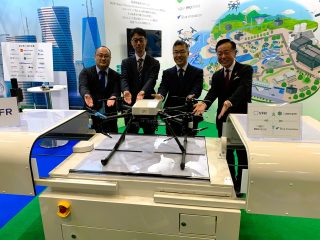

株式会社Liberaware「IBIS2」

<審査員特別賞>

DIC株式会社「全方位マルチコプター HAGAMOSphere」

また「Drone Movie Contest 2025」の結果は以下の通り。(敬称略)

<一般映像部門 グランプリ>

「厳冬の果て、流氷のまち羅臼」(LOVE.PHANTOM 宮川和之)

<縦ショート動画部門 グランプリ>

「【ホームビデオ】妖精のもりへ」(矢尾板亨)

<審査員特別賞(SEKIDO賞)>

「~四季が彩る安達太良山~福島」(武藤貴之)

<審査員特別賞(ごっこ倶楽部賞)>

「【ドローン撮影】イトーキ本社オフィスを飛行(2025ver.)」(株式会社イトーキ)

作品は以下のサイトで

https://ra-drone.dhw.co.jp/contest/

最終日の開場直後の入り口

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.6.26

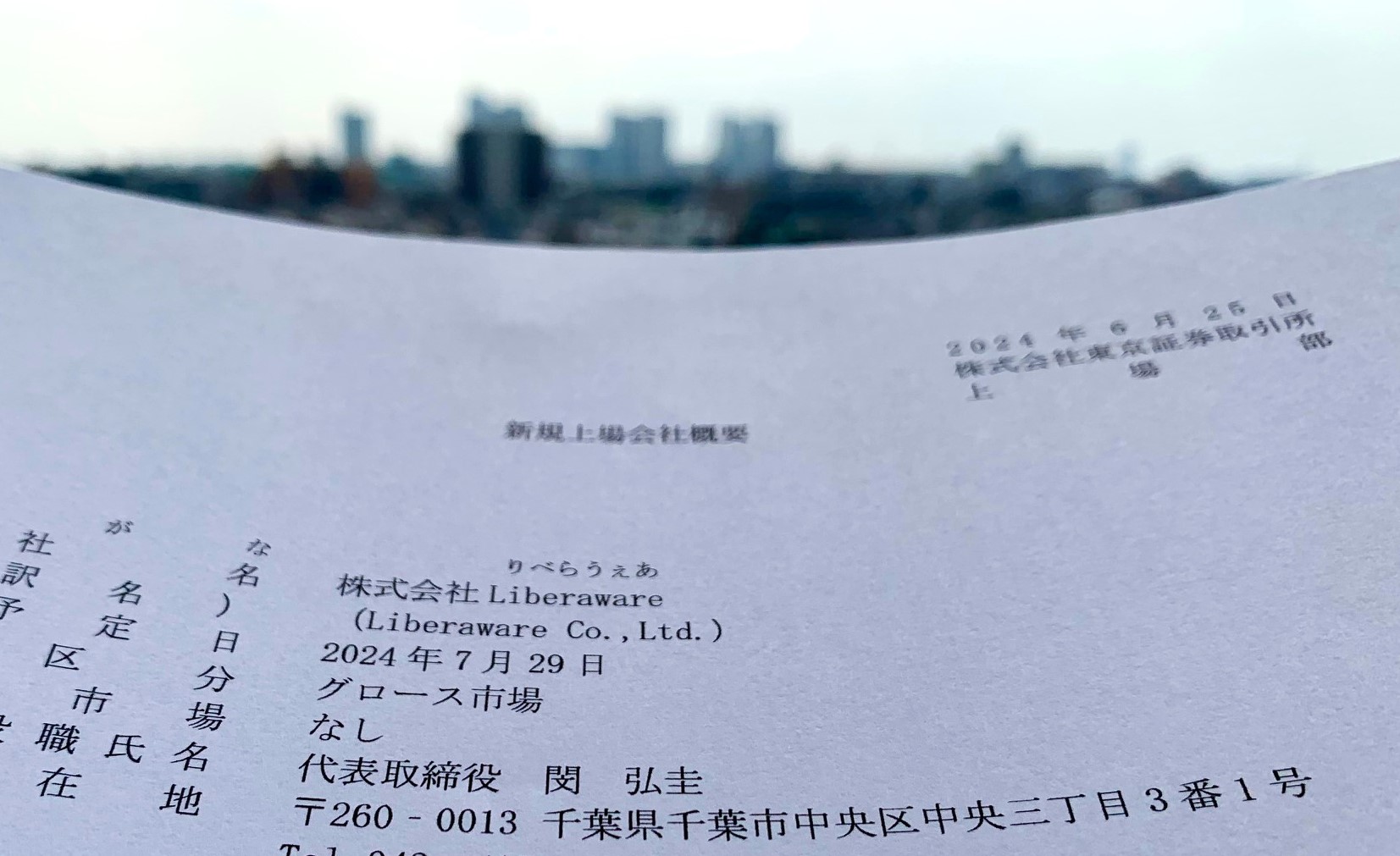

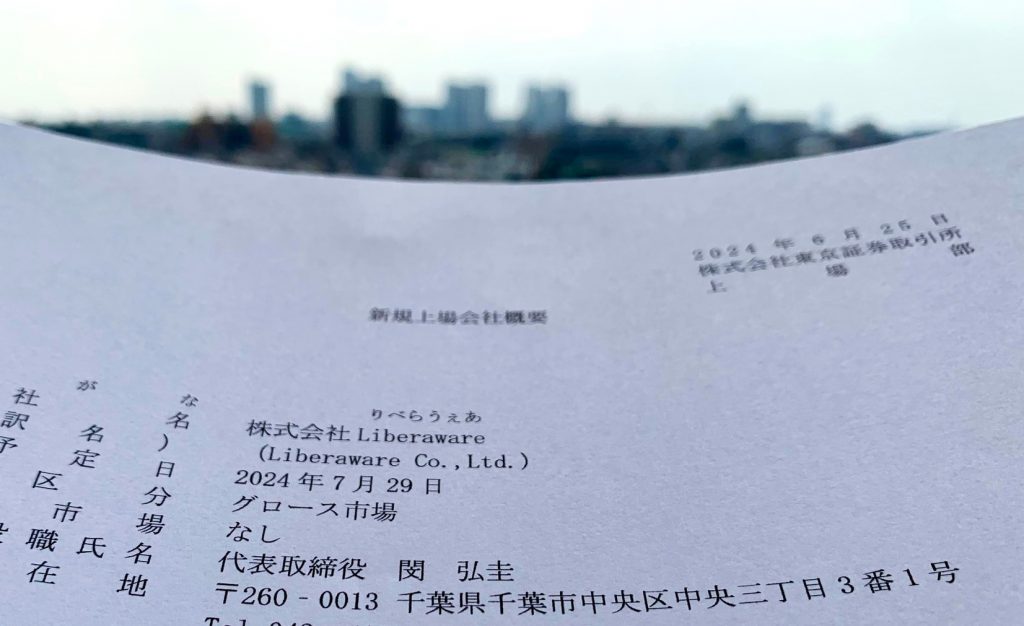

株式会社東京証券取引所(東京)上場部は6月25日、取引終了後に、小型ドローンの開発を手掛ける株式会社Liberaware(千葉市)の新規上場を承認したと発表した。上場予定日は7月29日、市場はグロース市場で、業種は「精密機械」に分類される。ドローン関連事業を本業にする企業の上場で精密機械に分類される企業は初めてで、東京電力福島第一原発の格納容器内点検や、能登半島地震での倒壊家屋内点検ほか豊富な屋内狭小空間の点検実績を土台に事業拡大を図ることになる。

狭小空間対応機IBISシリーズ展開 インフラ点検などで活躍範囲を拡大 震災対応、原発廃炉対応も

Liberawareはドローン産業関係者の間では名の通った日本に拠点を構える機体開発事業者のひとつ。高性能小型ドローンIBIS(アイビス)を活用した事業で知名度を広げ、ゼネコン、電力などエネルギー、インフラなどでの産業で活用も拡大している。

廃炉作業が進む東京電力福島第一原発の格納容器内の点検作業では、東京電力が作業で活用したデバイスがLiberaware製であることを記者会見で認め知名度が広がった(このとき使われた機体は「IBIS」だった)。2021年にはJR東日本スタートアップ株式会社、JR東日本コンサルタンツ株式会社と点群データ取得や鉄道・インフラ業界のデジタル化事業を展開する合弁会社、CalTa株式会社(東京)を設立し、現在、デジタル化ソフトウェアTRANCITYを提供していることで知られる。

社会貢献にも積極的で2024年元日に発生した能登半島地震では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の呼びかけに応じて輪島市などへの災害支援対策にあたり、倒壊家屋内の点検に同社の技術を活用した。

同社が開発したIBIS2は2023年6月に千葉・幕張で開かれたドローンの展示会「JapanDrone2023」ですぐれたプロダクトであったことで表彰された。

ドローン関連事業を本業の柱に位置付ける企業としては、株式会社ACSL(東京、分類:機会)ブルーイノベーション株式会社(東京、分類:情報・通信)に続く上場となる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

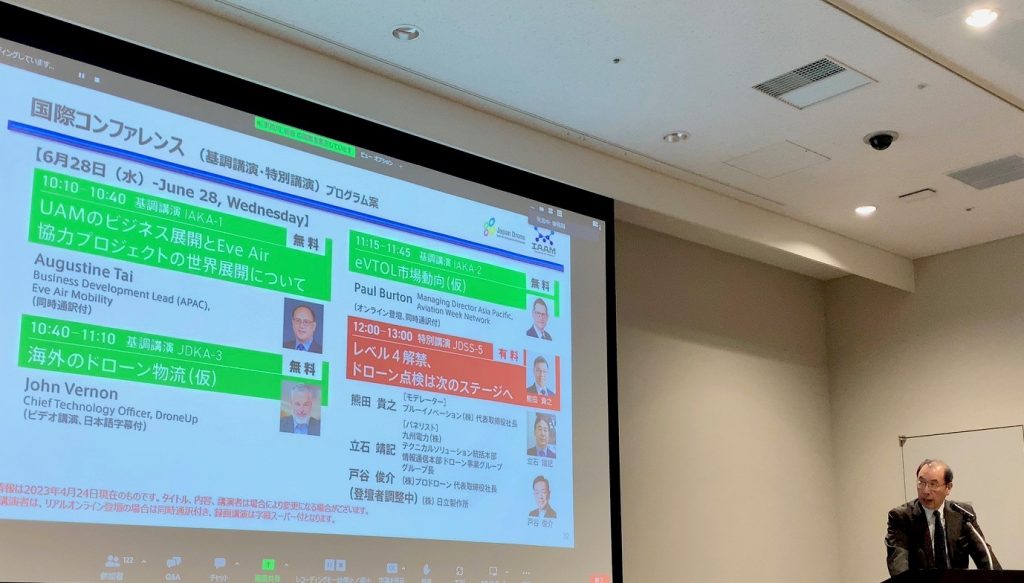

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.6.12

ドローンの大規模展示会「Japan Drone 2024 / 次世代エアモビリティEXPO 2024」(JapanDrone)事務局は6月10日、6月5~7日の開催3日間に2万1273人の来場者があったと発表した。前回(2023年6月開催)の1万9008人を2265人(11.9%)人上回った。3日間の最終日に発表された表彰式JapanDrone&AAM Awardでは、来場者の投票で決まるオーディエンス賞にイームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)の型式認証2種を取得した「E6150TC」が選ばれた。

GMO、ソフト部門、AAM部門で2冠 能登震災対応を中心にステージ企画も盛「況

「オーディエンスアワード」を受賞し、あいさつをするイームズロボティクスの曽谷英司代表取締役 JapanDroneへの来場者は、6月5日が6961人、6日が7062人、7日が7250人で、いずれも前回の初日、二日目、三日目を上回った。前回を上回る261組が出展したほか、講演、パネルディスカッションなどステージ企画も能登半島関連、AAM(アドバンスト・エア・モボリティ)海外事情関連などを中心に盛況だった。

Japan Drone & AAM Awards 2024では、用意された4部門ごとの賞と部門横断で審査される審査員特別賞、来場者投票で決まる「オーディエンスアワード」が発表された。「オーディエンスアワード」には、イームズロボティクス株式会社の型式認証2種取得「E6150TC」が選ばれ、審査委員長の鈴木真二JUIDA理事長から表彰状を受け取った。

なお、部門別では「ハードウェア部門」ではイームズロボティクス株式会社の型式認証2種取得「E6150TC」、「ソフト・アプリケーション部門」ではドローン・ジャパン株式会社、パナソニックシステムデザイン株式会社、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の機体管理・サポート基盤パッケージ「DOP SUITE(ドップスイート)」、「Advanced Air Mobility部門」ではGMOインターネットグループ株式会社の脆弱性診断「GMOサイバーセキュリティ for Drone/eVTOL」、「海外部門」ではZhuhai Ziyan Unmanned Aerial Vehicle Co., Ltd. (ズィヤンUAV社)の「Shadow S3 Long Endurance Patrol Unmanned Aircraft」がそれぞれ選ばれた。審査員特別賞には三菱重工業株式会社が選ばれた。

最終審査には「ハードウェア部門」でJX金属株式会社の3D成型可能な電磁波シールド「Mighty Shield」、株式会社空解の長距離型VTOL「QUKAI MEGA FUSION 3.5」、「ソフト・アプリケーション部門」でブルーイノベーション株式会社の「ドローンポートシステム 「BEPポート」、海外部門でAiu Limited「X8Lタンデム翼ティルトローターeVTOL」

能登半島をテーマにしたステージ企画はほぼ満席の盛況だった

授賞式のフォトセッションで撮影のライトがたかれた

オーディエンスアワードで表彰を受けるイームズロボティクスの曽谷英司代表(右)と表彰状を授与するJUIDAの鈴木真二理事長

ハード部門の表彰

ソフトウェア部門の表彰

AAM部門の表彰

海外部門の表彰

審査員賞の表彰

審査委員長を務めたJUIDAの鈴木真二理事長が講評した AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

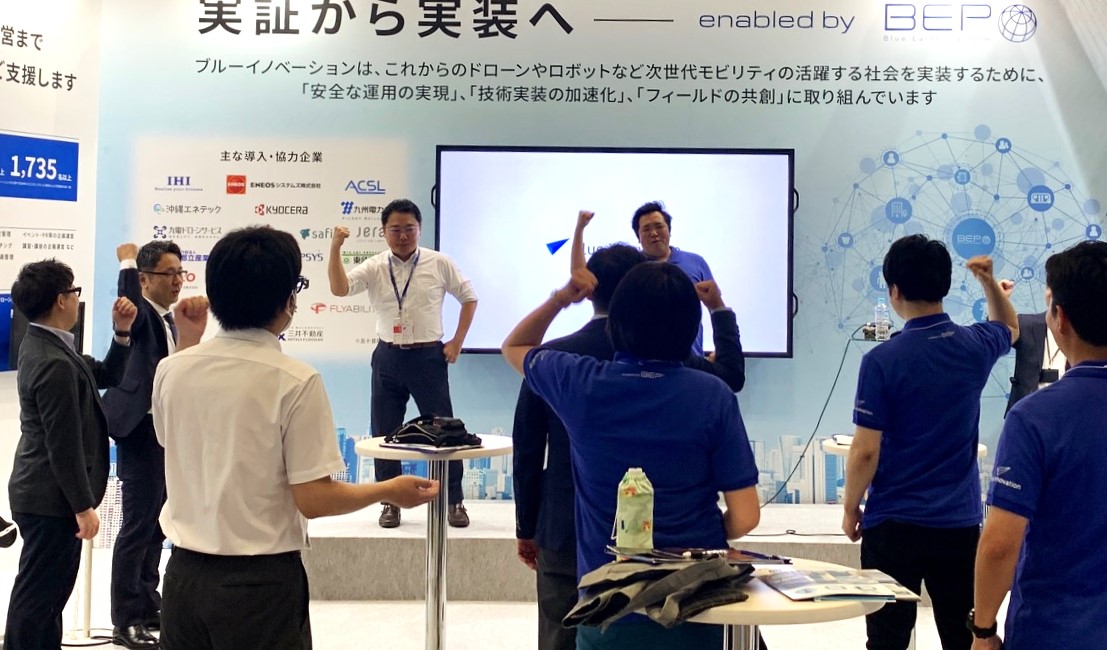

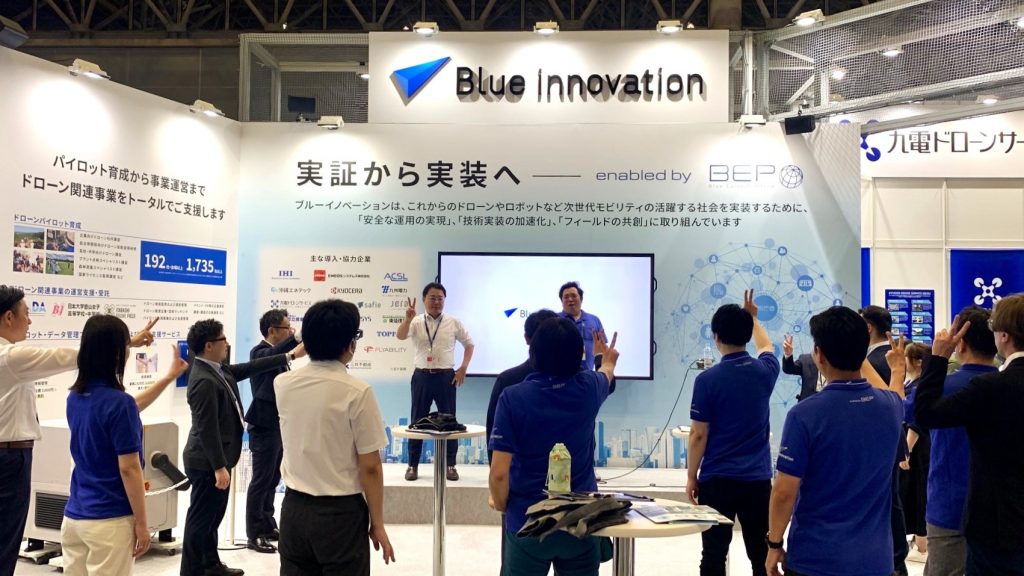

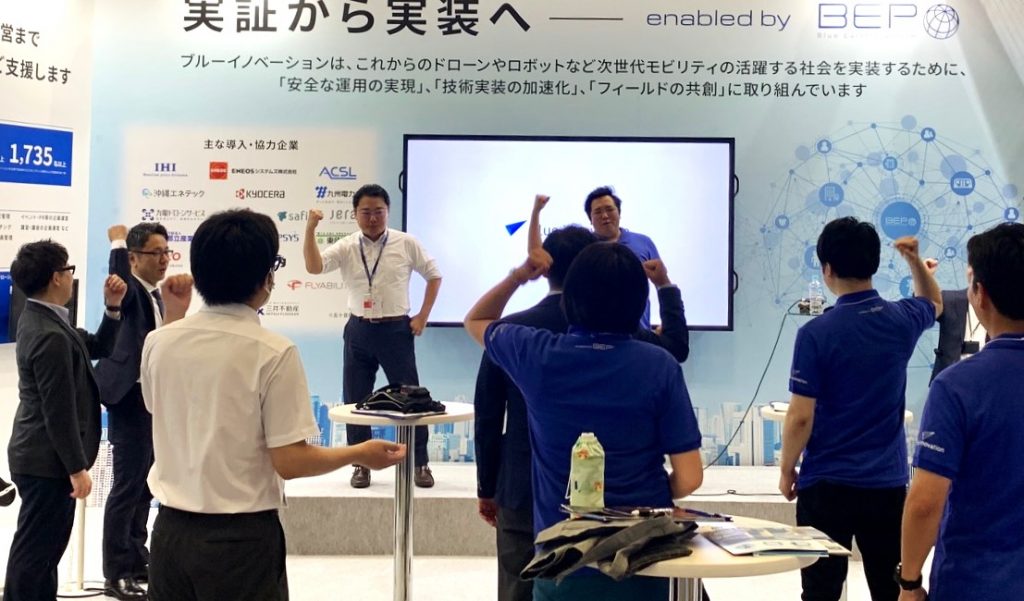

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 JapanDrone2024の会場では、今回も出展者、来場者の元気、笑顔がはじけている。中でもブルーイノベーションが開場前の朝礼の中で行う名物の“元気注入ダンス”は今年もはじけ、隣接エリアにも元気を届けた。

全員で隣接エリアにも元気波及?でひとだかりエリア創出に貢献!

ブルーのダンスは、開場前の朝礼の時間の中で行われている。各種の報告が行われた後、担当者が前に出て体を動かす準備に入る。この日のダンスのテーマは「おもてなしの心とフルパワーでイノベーション」。ふりつけは担当者のオリジナルで、掛け声と振付を伝授すると、全員が同じように体を動かす。この日も「フルパワーでイノベーション」と腕を突き上げると笑顔がはじけ、元気をみなぎらせた。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.6.6

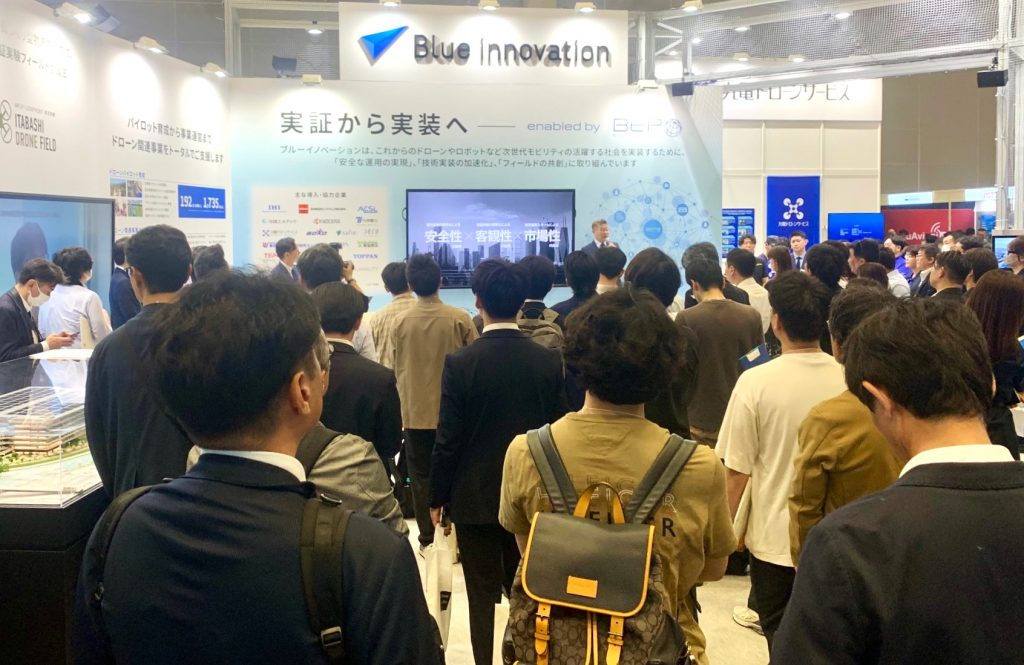

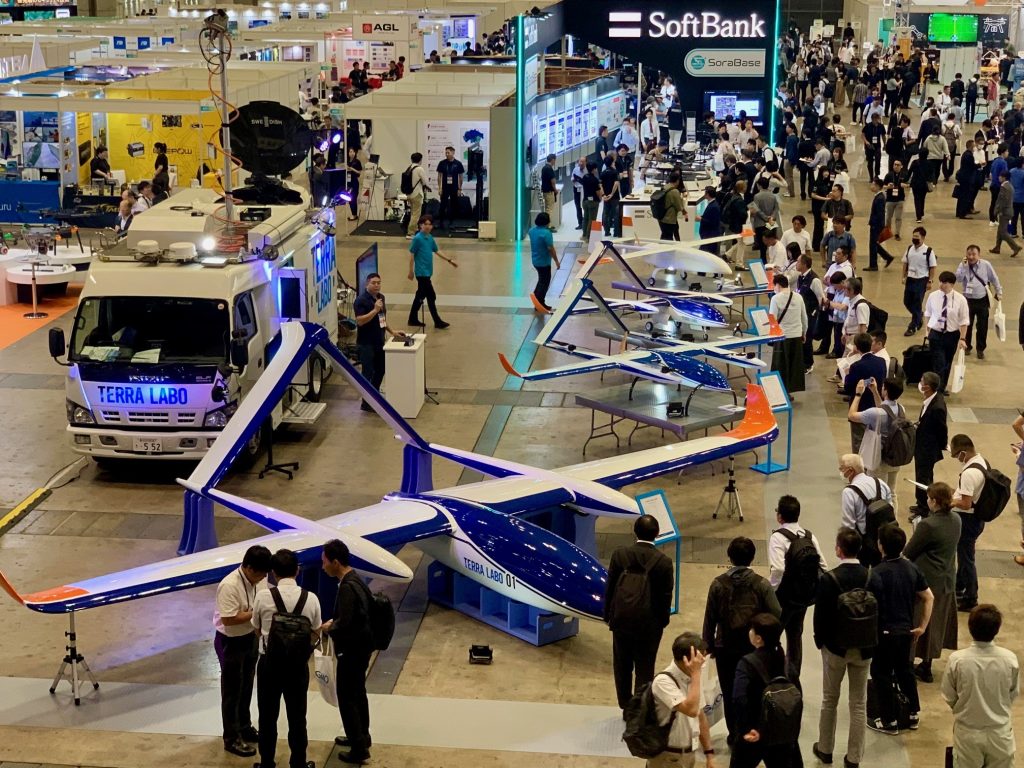

ドローンの大規模展示会「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2024」(JapanDrone2024)は6月5日、千葉・幕張メッセで開幕した。会期は6月7日まで。出展数は過去最多で、能登半島地震の対応などをまとめたコーナーなどを設けた。主催する一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)の鈴木理事長は「そこ(能登半島地震対応)でできたこと、なしえなかったことを議論するセッションもあります」と述べた。期間中の来場者数は前回を超える2万人を目指す。

鈴木理事長「能登地震対応、なしえたこと、なしえなかったことを議論」

初日は午前10時時間前に入口には来場者の行列ができ、開場とともに目指すブースに流れ込んだ。

開場前に行われた開会式で、鈴木理事長は「第9回を開催でき主催者の1人として感無量です。JUIDAは1月1日の能登半島地震でドローンを活用すべく全力で活動しました。開催期間中には、そこでできたこと、なしえなかったことを議論するセッションもあります。大阪・関西万博が直前にせまり、空飛ぶクルマへの関心も高まっています。過去最高の出展者に集まって頂き開催することができました。今回も最先端の技術、製品、サービスの展示をしています。企画も盛りだくさんなので、新たな研究開発、ビジネスチャンスをつかんでいただければと思っています」とあいさつした。能登半島に関係するトークセッションは6日、15時から、現地で対応にあたった事業者らもまじえて二部構成で行われる。

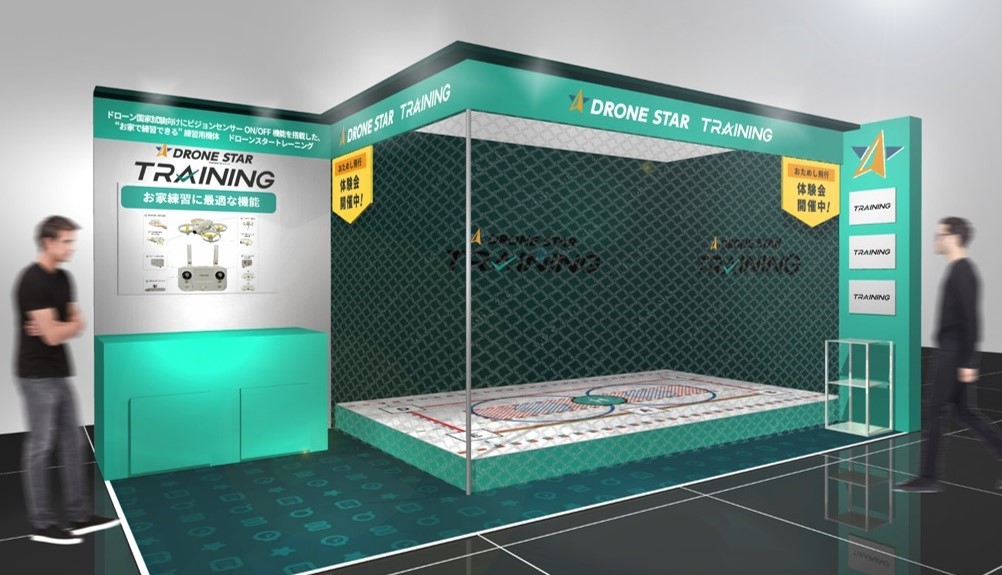

新製品「DRONE STAR TRAINING」をこの日にお披露目することを予告していた株式会社ORSO(オルソ)、例年、開催にあわせて話題を提供するブルーイノベーション株式会社(東京)など、いくつものブースで人垣ができた。

なお、説明会で実施を準備中と報告されていた屋外デモフライトは実施を見送った。また6月7日(金)13時~13時30分に予定されていた、エアモビリティーメーカーEVE社によるトークセッション、「EVE AIR Mobility Augustine Tai/Business Development Lead/AP」の中止が報告されている。一方で講演、パネルディスカッションなどのうち、事前の予約で満席になったセッションについて、追加で座席数の調整をしていることも明らかにした。希望者は、当日、会場前の「当日参加者列」に並べば入場できる可能性がある。

JapanDrone2024は7日までの3日間に前回JapanDrone2023を上回る2万人(前回は19008人)の来場を目指す。

12月18日(水)、19日(木)には、大阪・関西万博の開催を控える大阪で、JR大阪駅に近い「グランフロント大阪北館」にある「ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター」を会場に、「Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO 2024 in 関西」が開かれる。

開会式であいさつするJUIDAの鈴木真二理事長

笑顔炸裂中。ジャパニンフラウェイマークのブース前で

ORSOのブースでは新製品「DRONE STAR TRAINING」の体験ができる。初日の1人目がさっそく体験

ブルーイノベーションのブース前にできたひとだかり

GMOインターネットグループのブースで渋谷から用賀まで空を移動するVR体験

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

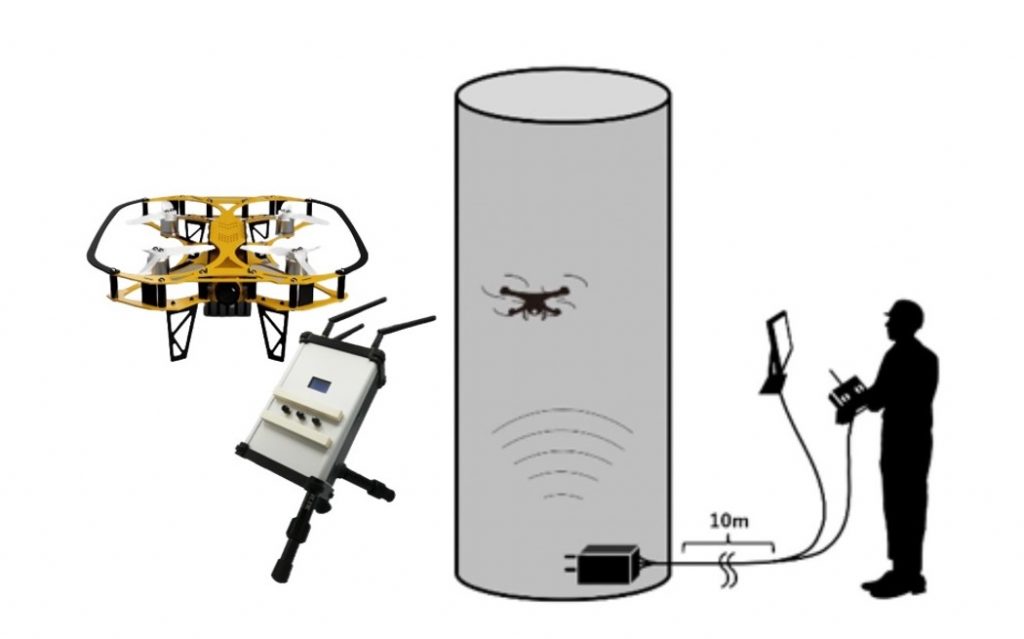

教材ドローンを⼿掛ける株式会社ORSO(オルソ、東京都千代⽥区、坂本義親代表取締役社⻑)は5月28日、待望の新モデル「DRONE STAR TRAINING」を発表した。機体とプロポ(コントローラー)の「新・練習機セット」で、機体は50.5g。飛行を安定させるビジョンセンサーが働かないように設定することが可能で国家資格取得などを目指して自宅で練習するときに使える。6月5~7日には、千葉・幕張メッセで開催される大型展示会JapanDrone2024の展示ブースに、無⼈航空機操縦士実地試験の4分の1縮尺コースを設置し、実機の飛行体験ができる「プレミアム体験会」を実施する。体験には予約した来場者が優先される。体験の予約はこちらから。

JapanDrone2024でプレミアム体験会開催 4分の1サイズのコースで講習飛行体験

ORSOは5月28日、新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」のティザーサイトを公開した。「DRONE STAR」アプリ、「DRONE STAR 01(2017年発表)」、「DRONE STAR PARTY(2023年発表)」など歴代の遊びながら学べるDRONE STARブランドの考え方を引き継ぎ、室内利用を想定している。

製品は機体とコントローラーのセットで、「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠。ビジョンセンサーON/OFF機能を搭載し、モード2、モード1に対応し切り替えもできる。

ドローンの普及にトレーニングの重要性を指摘する声は多く、一般社団法人日本UAS産業振興協議会の鈴木真二理事長も、年明け以降、ドローンの普及に「Technology」「Training」「Regulation」のTTRが必要であると折に触れて発信し、トレーニングの重要性を強調している。自宅での練習を可能にする「DRONE STAR TRAINING」の発表には、トレーニングのさらなる充実が期待される。

「DRONE STAR TRAINING」の見積もり、レンタルなどの問い合わせもこちらから。

ORSOによる発表は以下の通り

ドローン国家資格向け、ビジョンセンサーON/OFF機能搭載、「DRONE STAR TRAINING」を発表

〜「Japan Drone 2024」にて先⾏公開&プレミアム体験会を開催 〜

DRONE STARブランドを⼿掛ける株式会社ORSO(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑:坂本義親、以下ORSO)は、ドローン国家試験向けにビジョンセンサーON/OFF機能を搭載した、“お家で練習できる” 新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」を本⽇ティザーサイトにて発表し、2024年6⽉5⽇(⽔)〜6⽉7⽇(⾦)まで幕張メッセで開催される「Japan Drone 2024」にて、ドローン国家資格の実技試験を “お家で練習することを想定した” 4分の1縮尺コースを展⽰ブース内にご⽤意し、プレミアム体験会を開催します。

新・練習機セット DRONE STAR TRAINING コンセプト

新・練習機セット「DRONE STAR TRAINING」は、機体とコントローラー(プロポ)のセット販売です。ホバリング性能の良さとスマホコントローラーによる新しい遊びを提案した「DRONE STAR PARTY(2023年6⽉発表)」の後継機として機体を開発し、付属する練習⽤コントローラーは、改正航空法に基づくドローンの実地講習および無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験に必要なドローンの機能を踏まえ、「ビジョンセンサーON/OFF」機能を新たに搭載し、練習⽤に特化して開発を⾏いました。これにより、⼀等試験や⼆等試験におけるスクエア⾶⾏、8の字⾶⾏、異常事態における⾶⾏など、ドローン国家試験における実技試験の基準に準拠した、本番さながらの感覚でお家での練習が可能となりました。さらに、モード2およびモード1に対応しているため、操縦者に合わせた操作⽅法に対応しております。また、カラーリングは機体、コントローラー共に、「⽩」を基調としており、⾶⾏練習した数だけ経年変化し、汚れや傷が練習の誇りとなるような、そんな意味を込めてデザインしております。

■Japan Drone 2024 DRONESTAR ブース 先⾏発表会&プレミアム体験会内容

Japan Drone 2024 DRONE STAR 展⽰ブースでは、無⼈航空機操縦者技能証明の実地試験の模擬コースを家で練習できる4分の1の縮尺でご⽤意し、実際の試験内容である「スクエア⾶⾏」、「8の字⾶⾏」、「異常事態における⾶⾏」を想定した、“お家で練習することを想定した”プレミアムな体験会を開催します。当⽇混雑が予想される為、プレミアム体験会は事前に登録された⽅を優先してご案内させていただきます。プレミアム体験をご希望の⽅は、以下のリンクより事前予約をご利⽤ください。

■DRONE STAR とは

株式会社ORSOと、株式会社エルの共同プロジェクトである「DRONE STAR」は、2016年にドバイで開催されたドローンレース世界⼤会に⽇本代表として参加した⾼宮悠太郎を中⼼に、ドローンとスマホアプリを連携させ、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案するプロジェクトです。DRONE STARとは、お使いいただくユーザーの⽅々の中から新たなスターが⽣まれ、今後の新しい可能性を広がる未来が来ることを願ってつけられた名称です。

2017年には、室内で楽しく学べるアプリ「DRONE STAR」と対応機体「DRONE STAR 01」をリリースし、ドローンと共にリリースした連携アプリによって、スマホの画像認識とAR技術を活⽤し、操縦者の技能をスコア化する機能を提案。2018年には、教育現場でのICT教育を推進するために、ドローンプログラミングアプリ「DRONE STARプログラミング」をリリース。このアプリは全国各地の教育現場とともに研究開発され、創造的課題や動画撮影が可能で、論理的思考を育むツールとして注⽬されています。2023年には、お家で安⼼して⾶ばせるバッテリー交換可能な「DRONE STAR PARTY」を発売。2017年にリリースした「DRONE STAR 01」と⽐べて⾶⾏時間が延びたほか、⾼さだけでなく⽔平⽅向の⾶⾏アシストも追加され、より安定したホバリングが可能となりました。引き続き、DRONE STARを通じて、楽しみながら学ぶ新しいコミュニケーションを提案していきます。

DRONE STAR公式ホームページ︓ https://www.dronestar.jp/

■株式会社 ORSO について

株式会社 ORSO は、「テクノロジーとクリエイティブで、ユーザー体験をデザイン」とし

て、サービスを使う⽅々の思いや意図を利⽤シーンと共にデザインし、ゲームを始めとするス

マートフォンを活⽤したサービス⽴案や、ソーシャルゲーム等のグラフィック制作、⼤学病院

等と連携したヘルスケアアプリ、コロナ禍におけるドローン・IoT 分野の「みんなの体調ノー

ト」等、様々な分野でユーザーファーストな体験を提供しています。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。