- 2025.1.24

福島県立船引高校(田村市)のドローン科学探求部は1月18日、慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム(古谷知之代表)が実施してきた特別講座の成果を市民や関係者に披露した。慶大は2016年12月に田村市と締結した連携協定に基づき、市内の船引高校に特別講座を提供している。この日は3班に分かれこの1年間の取り組みの成果として空と水のドローンの連携、FPV、AI物体検知、プログラム飛行などを披露した。発表会は白石高司田村市長も見守り、高い賛辞を送った。また慶應ドロコンの古谷代表は発表した高校生らに特別講座の終了証を手渡した。

白石高司市長も感心 生徒からは誰でも参加できる“サークル”創設要望も

発表会は田村市役所3階会議室で行われた。ここは2016年12月21日に、田村市と慶應による連携協定締結会場となった場所で、大学が自治体による初めてのドローン連携協定として話題となった。慶應は連携協定に基づき、市内にある県立高校である船引高校に特別講座を提供してきた。この特別講座が現在の船引高校ドローン科学探求部につながる。

慶應特別講座は2023年度から「AI×ドローン×プログラミング」がテーマで、2024年度は同じテーマを応用編として展開された。具体的には2023年度はプログラミング言語「Python」を使ったドローン操作、AI物体検出アルゴリズム「YOLO」を使った独自の物体検出モデル構築と運用を実施、2024年度は3Dプリンター製の水上・水中ドローンと飛行するドローンを組み合わせた運用、FPVドローンの閉所運用、AIドローンの自律飛行と3Dマッピングなどが含まれた。講座は慶應が田村市と連携し、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が実施している復興知事業(大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業)の一環として実施している。

2016年から続く特別講座について、慶應ドロコンの古谷代表は「今年で9期目となり、年々内容が成熟し高度化しています。水上と水中のドローンという新しい取り組みも行いました」と説明した。また白石高司・田村市長は発表を前に「この田村の地、福島県の空を多くのドローンが飛んで生活が豊かに、便利になることを祈念しています」などとあいさつした。

発表では部員が3班に分かれ、各班は「水中、水上ドローンについて」「FPVドローンについて」「プログラミングについて」をテーマに発表した。

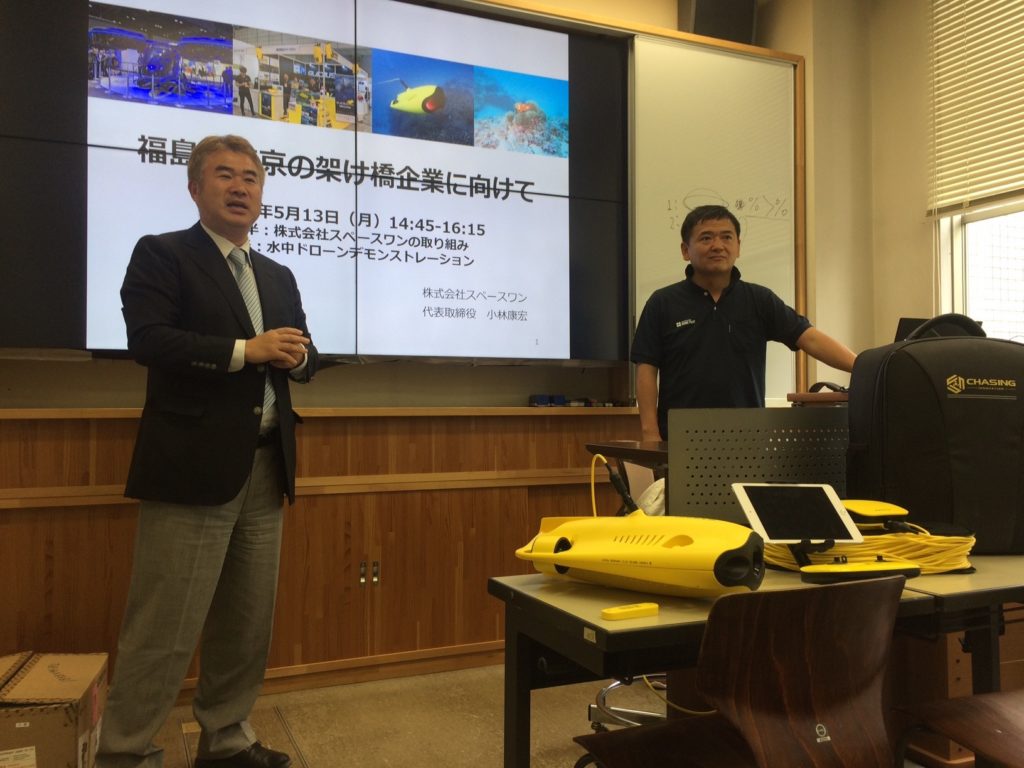

水上・水中班は、有線の水中ドローン、無線の水上ドローンを説明したうえで、釣り用の水中ドローン「FishingRoid」の操縦体験や、飛行ドローンで撮影した映像をモニターで共有し、映像を見ながら水上ドローンを操縦することに挑戦したことなどを報告した。利点は難しさを分析し、災害や点検、生き物調査での活用への展望を述べた。

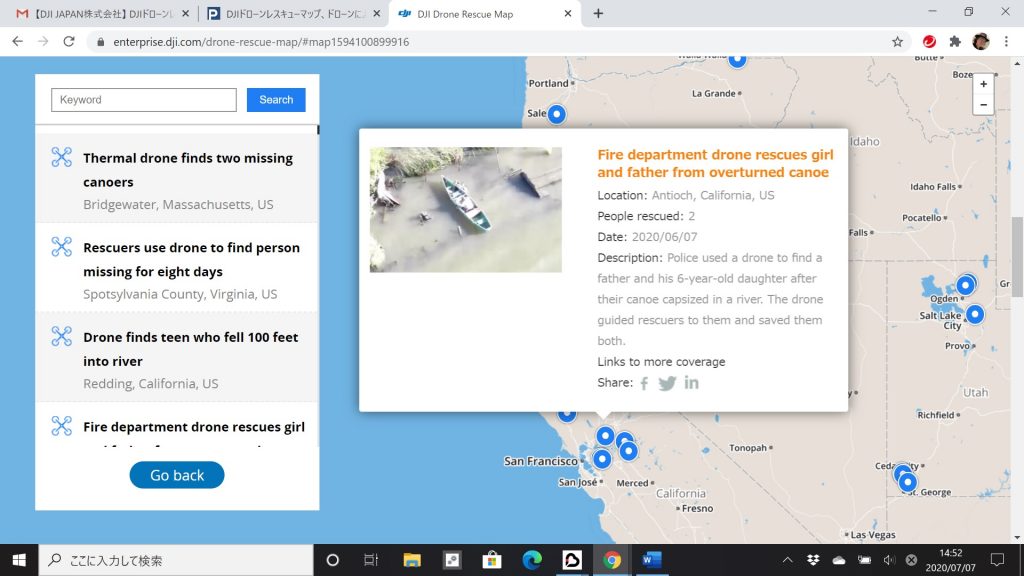

FPV班はFPVを自分がドローンに乗っているように見える特徴を持つ技術であると説明し、DJIのAVATA2の操縦体験を報告した。物体検知のAIと組み合わせで、遭難者捜索に活用できる可能性を感じたことも発表した。米SkidioのAIドローン「X10」が短時間で3Dモデルを作成したことも伝えた。観光やインフラ点検、災害現場での捜索などへの応用などにも言及した。

プログラミング班は小型ドローンのプログラム飛行を実演。会場内で自動離着陸する様子を見せたが、プログラムでは別の動作も予定していたため、プログラミングで何ができるのかなどについて映像と口頭発表で伝えた。発表の中ではPythonでTELLOに指示してプログラム飛行させたことや、プログラミング飛行の難しさのひとつとして電波干渉を取り上げ、対策として電波を測定し、干渉の少ない場所で飛行をさせたことを伝えた。プログラミング飛行で農薬散布や植生判断などへの活用が有望との見解も発表した。

意見交換の場面では、見学していた市民からは「素晴らしい発表。ドローンを取り扱う高校は全国的には珍しいと思う」などと感心するコメントがあったほか、高校生から「ドローンに触れたことのない市民も参加できるサークルのようなものがあると親しみやすくなるのでは」と提案があがる場面があった。

さらに、隣接する郡山市の防水加工事業者、福島防水株式会社に就職した船引高校卒業生が、防水加工作業のうち、現地調査、工程写真撮影にドローンを役立てていることを紹介し、高校生に対し「部活動で学んでいることが使えるかもしれないので、たとえばホームページの広告を新しくするなどのときに提案をしてみるなどをしてもよいかもしれないと思います」と、学んだ知見の活用を呼び掛けた。

白石市長は「発表は素晴らしく、予想以上にびっくりしました。この技術は応用の余地が大きく、会社をつくることもできそうだと感じました。空飛ぶクルマにつながる知見でもあり、みなさんには今学んでいる知見がものすごく可能性があるものだと感じて、学んでほしいしいろんな方に伝えていってほしいと思います」と感想を述べた。

慶應ドロコンの古谷代表は「社会にはドローンが関われる多くの課題とニーズがあります。地域のニーズと生徒さんたちの技術シーズをマッチングさせて、たとえばビジネス創出につなげて経済をまわすことなど、科学技術と社会課題解決とをつなぐことも考えてみたいと思っています」と述べた。

水中ドローンについて説明

ドローンが動く仕組みを解説

プログラミング飛行のデモンストレーション

FPV班が操作について解説

プログラミングについて説明

福島防水に就職した卒業生がドローンの活用を報告

あいさつをする白石高司田村市長

あいさつをする古谷知之慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム代表(総合政策学部教授)

終了証を手渡す古谷代表

高校生に慶應・古谷代表が終了証を授けた

発表を見守る参加者。奥は慶應の講師陣

発表会後の記念撮影

田村市役所に設けられた発表会会場

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.13

慶應義塾大学と包括連携協定を結んでいる福島県田村市にある福島県立船引高校で、9月10日、「ドローン特別講座」が開催され、船引高校でドローンに関連する活動を展開している「ドローン科学探求部」の1~3年生が、ドローンの操縦訓練に励んだ。この日も、慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表が直接手ほどきをした。中には南氏の短い助言でコツを飲み込み短時間で上達する生徒もいて、ドローンの取組に積極的な田村市での担い手育成がまた一歩、進み始めた。

1~3年生がトイドローンで「〇」を描く練習 すぐにコツを飲み込む生徒も

この日は同校の体育館を会場に、ドローンの操作に親しんだ。講師の南氏が参加者に与えたテーマは「〇を描く」。体育館の床に描かれたバスケットボールのコートなどを利用して、トイドローンが円を描くように飛ばすことを求めた。初心者は空中に停止させるところから、手元のプロポの左右スティックの倒し方や、スティック操作に応じた機体の反応を理解させていった。

経験者には、「ノーズ・イン・サークル」や「8の字」などの飛行を求め、技量の向上を促した。

講座の途中で、周囲と距離を取る必要性や、その距離の確認方法など、飛行させるために知っておくべき基礎知識もまじえた。

トイドローンのあとには、Phantom4も操作。屋外で撮影をするなどの活動により近い飛ばし方について指導を受けた。この日は、過酷な現場でドローンを運用している専門家も南氏の補佐として学校を訪れ、生徒の指導を手伝った。

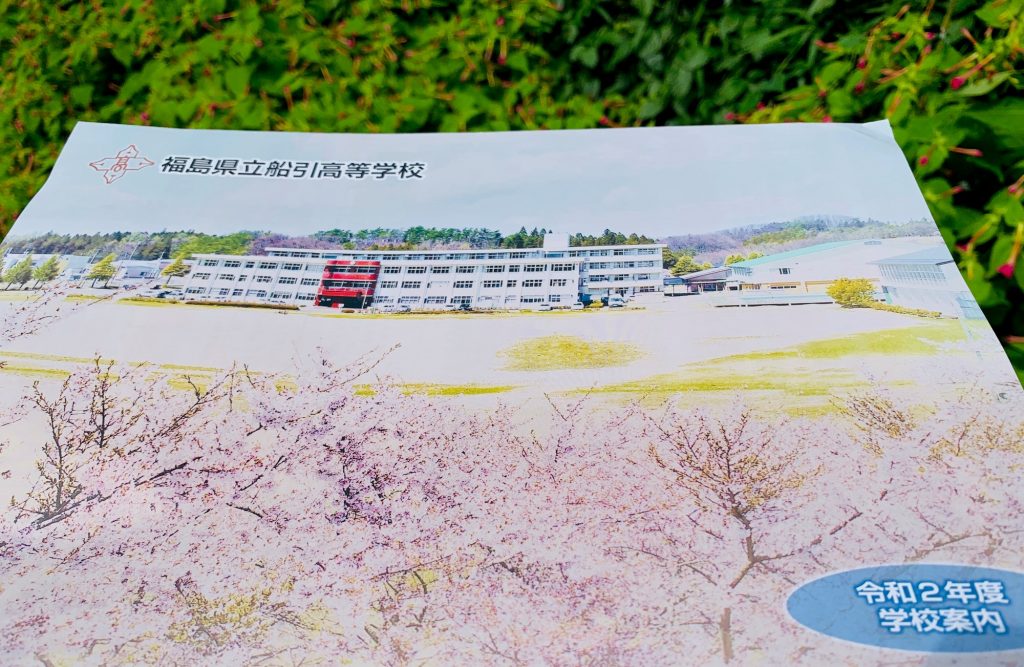

学校案内の表紙にドローンで撮影した学校の写真 船引高校の特徴に

福島県立船引高校は、慶大が田村市と2016年12月に協定を締結して以来、ドローン指導を取り入れている。南氏を中心にドローンの専門家が学校に出向き、直接、指導をする「ドローン特別講座」を提供しており、これまでに映像クリエイター、ドローンレーサーら第一線で活躍する専門家が指導に関わってきた。

船引高校はそれ以外にも、独自にドローンの練習をしたり、撮影をしたり、交流希望を受け付けたりと活動の場を増やしてきた。田村市内で開催された音楽フェスで飛行させたり、市内の総合防災訓練で撮影を請け負ったりとか領域も拡大させてきた。卒業生が県内のドローン関連企業に就職したり、農薬散布の資格を取得したりと、社会に役立てる道筋も描き始めている。

船引高校の高校案内の表紙が、平成30年、令和元年、令和2年とドローンで撮影した写真が採用されているのも、ドローンが特徴であることを示しており、船引高校のドローン活動が地域の特徴を形作り、住民の誇りとなるなど、さらに地元の活性化に貢献することが期待されている。

オローン特別講座でPhantom4の使い方を始動する慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアム副代表の南政樹氏

南氏からこの日のテーマやその狙いが示され、耳を傾ける生徒たち

桜の時期にドローンで撮影した校舎を表紙にあしらった船引高校の学校案内 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。