- 2020.10.20

【空飛ぶクルマ3人談義(後編)】SkyDrive・福澤知浩代表 & PwC・宮川淳一氏、岩花修平氏がコロナの影響や課題など意見交換

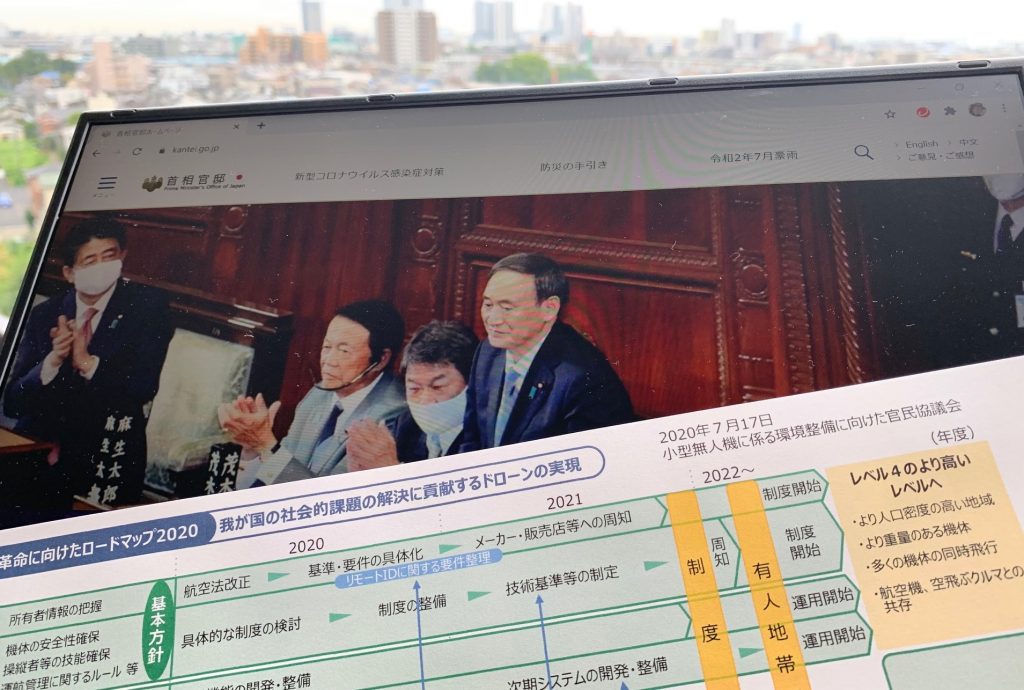

「空飛ぶクルマ」についての3人談義の後編です。前編では空飛ぶクルマの開発を手掛ける株式会社SkyDriveの福澤知浩代表、小型ジェット旅客機「三菱スペースジェット(旧MRJ)」の開発に携わった航空機開発に詳しいPwCコンサルティング合同会社の宮川淳一顧問(Aerospace&Defense担当)、ドローンや空飛ぶクルマ関連の業務・技術支援に携わるPwCコンサルティング合同会社の岩花修平ディレクターが、空飛ぶクルマ開発のきっかけや想定されるユースケース、普及までの工程について意見を交換しました。後編では、普及に向けた課題、新型コロナウイルス感染症の影響、取り巻く市場のイメージなどについて議論を深めます。

社会受容性が一番の課題

岩花氏:空飛ぶクルマの実用化、普及に向けて乗り越えるべき大きな課題は何でしょうか。安全性が気になるところだと思いますが、それ以外でもヨーロッパなどで注目されているものとして、社会受容性があります。騒音、燃費、二酸化炭素排出などへの意識も必要になるかもしれません。

福澤氏:そうですね。極論を言うと、社会受容性ありきだと思っています。日本ではそれが比較的低いのが現状です。例えば、空飛ぶクルマという単語そのものは知っている人が多いと思います。ただ、それがあと3年ほどで実現する、ということになると、95%ぐらいの方がご存じないでしょう。社会受容性を上げるには、まず事実を知ってもらうこと、次にそれをポジティブに捉えてもらうことが必要です。

岩花氏:社会受容性の重要性を指摘する声も増え始めました。

福澤氏:そうですね。実際、規制にも影響します。例えば国土交通省が規制を所管するのは、住民が困らないようにするための備えです。つまり、もとよりこの技術に対する住民の方々の受容性が高ければ、規制が和らぐ可能性があるのです。開発抑止的であってはいけない、という声も出てくるかもしれません。そうなれば私たちも資金を集めやすくなりますし、大企業からの認知度も高まり、提携の話も進むかもしれない、といった好循環が生まれます。より多くの人々が技術をポジティブに捉えることが最も重要なのではないかと思います。

岩花氏:空飛ぶクルマやエアモビリティと、ドローンとでは、社会受容性に違いがありますか。

福澤氏:エアモビリティのほうが、みなさんが気にする点や知らないことが多いと思います。講演会やセミナーなどでお話しをすると質問が山ほど飛んできます。もちろん全てにお答えするのですが、1時間ほど質疑応答を続けると、ちゃんと考えているんだね、安心したと言われます。情報が入ってくれば、見方や思いも変わってくるはずです。日本は欧米と比べると航空機を気軽に利用する習慣がないので、理解を深めていただくまでには時間がかかるかもしれません。FAQをウェブサイトに公表したり、講演などで懸念要素をできるだけ網羅して話したり、情報公開には注力していきたいと思っています。デモフライト(2020年8月25日に愛知県豊田市で公開有人飛行試験を実施。今後も順次開催予定)をご覧いただくのもその一環です。

宮川氏:飛行機の歴史そのものが、社会的受容性の克服の歴史ですからね。歩いて移動するしか方法がなかった人間が、ある時、馬に乗るようになり、やがて、自動車に乗ることになった。その延長線上に飛行機があります。社会受容性は、メリットが懸念を克服していくプロセスを経て醸成されるものだと思うんです。福澤さんは理解者を増やすとおっしゃいましたが、これもメリットが懸念を克服していくことで増えていくはずです。ある程度の時間はかかるでしょうが、そのメリットを享受した人が増えていけば、社会全体が変わっていきます。一方で、アメリカは飛行機に対する社会受容性は高いですが、飲酒操縦やガス欠に起因する事故があると聞きます。

岩花氏:社会受容性のほかにも、想定されている課題はありますか。

福澤氏:今ご指摘いただいたことは全て課題です。新しい機体、という観点でケアすべき話と、航空機全体に関係する話とがあります。当然セキュリティも重要度が高い課題で、無人操縦を想定している以上、自動運転を進めていくうえで避けて通ることはできません。ただ、私たちが自社で対応するというよりも、業界全体で取り組むべき課題であるとも思います。

岩花氏:衝突回避や高度な運航管理システムなど安全を確保する機能の実装、実証実験の繰り返しによる信頼性の向上、騒音の低減などを通じた社会受容性の向上が、普及に向けたポイントになりますね。機体だけでなく、ポートなどの地上支援システム、運航管理システム、管制、オペレーター、法規制、セキュリティ、関連サービスなど、さまざまな関係者が一体となって進めることが重要だと感じます。

移動の価値の再考を迫る新型コロナウイルス感染症

岩花氏:ところで、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響はありますか。

福澤氏:部品の到着が遅れるといった影響はあります。また、取引先がテレワークを苦手としていて会議が滞りがちになっています。大企業でもインフラ系の方々はテレワーク環境がなかったり、セキュリティの制限があったりするんですね。とはいえ、私たちはスタートアップなので、この程度の問題は社内外で常に経験していて、COVID-19もそのうちの一つに過ぎません。ただもう少し広い視点で見ると、移動に関する概念は10年ほど進んだ気がします。移動しなくても済むなら移動するのをやめよう。その時間で別の価値を生み出そう。本当に移動すべき場合にはちゃんと行こう。そんな考え方が増えたと思います。それに伴って、移動するならどんなモビリティに乗るか、という話も出てきます。本当に行くべきところに行く時には、定期輸送よりも、タイムリーに移動することが求められる、つまりMaaSに近づいてくるのではないでしょうか。こうしたことを考えると、空飛ぶクルマは、コンパクトかつパーソナルに移動できるという意味で、比較的COVID-19発生後の要請に答えていると感じます。

岩花氏:私もどちらかといえばチャンスであると捉えています。非接触で物を届ける需要が出てきたことでドローンへの注目度が高まっていますが、空飛ぶクルマも一定のペイロードを運べ、災害時には物資輸送もできる。また、オフィスに出勤しなければいけないという習慣が見直され、生活や働き方のリフォームが進む中で、地方で完結できる仕事も出てきました。そうなると、都市部と違って地方の移動手段には既存の交通体系では足りていない部分がありますから、そこを充足できるツールの一つとして育っていくのではないでしょうか。

福澤氏:これからは地方空港の活用が、コンパクトな航空機の利用も含めて中長期的に増えていくと思っています。空路利用が活性化し、移動に支障がなくなりさえすれば、地方に住んで仕事をするという選択肢がより身近になりますね。

岩花氏:そうですね。空飛ぶクルマをきっかけに、地方の見直しが進むはずです。安全に飛ばすという観点でも、人や建物が密集していない地方の方が相性は良いですし、課題を背景とした社会受容性も高いと想像できます。これまでの電車やバスが数時間に1本という状況を考えれば、オンデマンドで移動したいときに移動できるメリットが受け入れられやすい。

福澤氏:インフラ前提の都市計画が変わりそうですね。IT事業であれば都市部でなくてもできる業務は多いですし、その上で移動にこうした新しいモビリティを活用できるとなれば、仕事ができる場所がさらに広がります。

岩花氏:COVID-19の中で移動の考え方には2通りがあるように思います。1つは移動を極力せずに済むようにする。これは移動マーケットが縮小することを意味します。それだけであれば、空飛ぶクルマにとっては乗り越えるべき課題となるかもしれません。もう1つが、移動は前提でなく付加価値であるという考え方。これをどう発揮するかが、空飛ぶクルマにとって重要になるのではないでしょうか。

福澤氏:移動が少なくなっている点については同意しますが、国によって違いがあるとも思います。発展途上国であれば人口が増加しているので、当面は移動せざるを得ない仕事が多く、移動はどんどん増える。そこでの焦点は、「移動のパイ」のどこを取るかです。私たちは移動市場の全部を独占するつもりはありません。移動手段には新幹線もあればキックボードもある。移動市場は縮小傾向にあるとしても、私たちはその中に空飛ぶクルマを使うことが適切と考える層が一定以上いると想定しているので、その層に最適なサービスを提供することがゴールであると考えています。

岩花氏:A地点からB地点に移動する際に、駅を経由し、乗り換えをして、そこから歩く、といった経由前提の移動ではなく、ピンポイントでAからBに行けることの価値は高いですね。

福澤氏:オンラインフードデリバリーサービスも、当初は配送料が高く需要に見合わないと考えられていましたが、今では結構みなさん利用されていますよね。600円のお弁当に200円を上乗せして届けてもらっています。これはこれまでになかった価値を提供することによる新市場の創出ですが、移動においても、このモビリティがなければ生まれなかったという新たな市場が出てくると思っています。

宮川氏:COVID-19の影響で確かに移動が減ってはいますが、リモートが進むからこそ、実際に人と会うことの価値、移動することの価値が高まるのではないでしょうか。インドネシアで空港の仕事をしていた時に、人はどういう理由で移動するのかというアンケートをとったことがあります。移動理由の第1位は、ビジネスでも観光でもなく、家族や親族に会いに行くことでした。移動の欲求は減ることがないと私には思えます。

福澤氏:移動の欲求は確かに増えるかもしれませんね。これは、新しい通信機器が発売されるたびに「もう移動はいらないんじゃないか」という話が出てくるのと似ています。電話やメールやSNSがあるからわざわざ相手のところまで行かなくていい、となるかというと、やはり行きますよね。別に「移動した方がいい」というキャンペーンをするつもりはありませんが、結局はニーズはなくならないのだと思います。

まずはサービスの実現から。今後の課題は人材育成

岩花氏:ビジネスの視点から、空飛ぶクルマの市場をどう考えていますか。

福澤氏:市場予測は難しいです。10の機関があれば10通りの全く違う予想をします。私たちが間違いなく言えるのは、ルールが整備され、社会受容性が高まり、本来使うべき人が使う流れができれば利用者数は増えるだろうし、バッテリーの品質が向上すれば航続距離は伸びるということです。計画を立てるときには、これらをもとにしています。

岩花氏:グローバル市場と日本市場では、社会課題や消費者意識、地理的な環境などによって、想定されるユースケースも異なりますね。グローバルでは利益を上げられる領域が、必ずしも日本でもうまくいくとは限りません。日本独自の課題やニーズを見極めて日本の市場として形成できることが重要でしょう。先ほどMaaSの話もありましたが、ビジネスの選択肢としては、機体の販売もあれば、その先の離着陸場所であるポートの運営や、運航管理システムの構築、さらに、スマートシティ、エネルギーマネジメントなど、派生する事業がさまざまあると思います。事業領域としては、SkyDriveはどこまでを視野に入れているのでしょうか。また、ここまでは自社で手がける、ここからは他社と連携して取り組むといった構想があればお聞かせください。

福澤氏:まずはサービスだと思っています。「空を、走ろう。」という当社のキャッチコピーが示すような世界を実現することが第一です。機体開発を中心として、お客さまに快適にお使いいただけるサービスの提供までを担います。また、エネルギーマネジメントも必要になってきます。現在はバッテリーが機体価格の1/3ほどを占めており、重さも1/3程度、あるいはそれを上回る可能性もあり、事実上バッテリーを飛ばす会社、などと言われてしまいそうなので。戦略として取り組むというよりは、必然的に手がけざるを得ない、ということになります。

岩花氏:機体を操縦するパイロット、航空管制を行うオペレーター、運航管理業務に従事する専門家など、モビリティの運航に必要な人材の育成はどうされるのでしょうか。

福澤氏:操縦もオペレーションも運航管理も、機体によってやり方がだいぶ変わってくると思います。官民協議会の議論の中で統一ルールにすべきだという発案はありましたが、実際は機体ごとにだいぶ違います。そのため、どんな機体でどんな運航をするのかというパターンができてから、必要な人材を考えていくのが良いと思っています。

岩花氏:宮川さん、航空機の世界では、人材育成はどうなっているのでしょうか。

宮川氏:パイロットでいえば、航空機では操縦士免許に加えて機種ごとの免許があります。機種ごとでもさらに型式に対応するための試験を受けないといけない場合もあります。操縦は機体ごとにまったく別物ですし、繊細な課題だと思います。

岩花氏:慎重な対応が必要になりそうですね。

世界で勝てるポイント

宮川氏:SkyDriveが世界で勝負をしてどこで勝つかと考えると、勝てる面はいろいろとありますが、私はその一つが操縦だと思っています。航空機ではコントロールホイールやサイドスティックが使われますが、空飛ぶクルマの世界では人間の感性にぴったり合った操縦が可能になるでしょう。機体ごとに特性が違うのですが、今のフライトコントロールのソフトウェアの技術をもってすれば、そうした違いは克服できます。操縦が簡単になれば、パイロット免許も取得のハードルが低くなって、操縦できる人が増える。事故も少なくなるはずです。そうした優れた操縦方法を開発することが強みになると思いますし、それをSkyDriveが自社で担うのか、タイアップをして協業するのかについてもいくつかの選択肢がありそうです。

福澤氏:なるほど、ありがとうございます。

岩花氏:本日は、さまざまな角度からSkyDriveの事業についてお伺いし、今後が楽しみになってきました。PwCコンサルティングでは空飛ぶクルマの普及に向けて、物理的な安全の確保や社会受容性の向上に向けた取り組みを進めていますが、それだけでなく、大きなリスクとして懸念されるハッキングなどサイバーセキュリティへの対策や、空飛ぶクルマの運用・サービスで発生する多種多様なデータの分析など、従来の航空機やドローンの事業推進よりも高度なアプローチでチャレンジを行っているところです。最後に福澤さんからメッセージをお願いします。

福澤氏:これからデモフライトの実施や情報発信に注力していきますので、ぜひ注目していただければと思います。見て、知って、関心を寄せてもらえば、それが社会受容性を高めることにつながります。できるだけ多くの方に空飛ぶクルマのメリットや楽しさを享受してもらえるよう取り組んでいきます。

岩花氏:本日はありがとうございました。

<3人談義の参加者> ■福澤 知浩氏 株式会社SkyDrive 代表取締役 東京大学工学部卒業。トヨタ自動車株式会社にて自動車部品のグローバル調達に従事。同時に多くの現場でトヨタ生産方式を用いたカイゼンをし、原価改善賞受賞。2014年に有志団体CARTIVTORに参画し、共同代表に。2017年に独立し、製造業の経営コンサルティング会社を設立。20社以上の経営改善実施。2018年に株式会社SkyDriveを創業、代表に就任し現職。 ■宮川 淳一氏 PwCコンサルティング合同会社 顧問 40年以上にわたり、主に航空機開発に従事。B7J7(後のB777)主翼空力設計、JRリニア先頭車両形状設計、防衛省先進技術実証機基礎設計等の先端技術開発・製品開発や、民間航空機開発では50年ぶりとなるMRJ(SpaceJet)の事業化、基本設計、海外セールス取りまとめなどで責任者を歴任。三菱重工業執行役員フェローを経て現職。 ■岩花 修平氏 PwCコンサルティング合同会社 ディレクター 大手監査法人系コンサルティング会社、外資系統計解析ソフトウェアベンダーを経て現職。前職では、主に電力を中心としたエネルギー、自動車を中心とした製造業の企業に対する統計解析技術、アナリティクスを活用したソリューションの提供やIoTアナリティクスチームの立ち上げなどに携わる。現在は、デジタルテクノロジーを活用した新規事業の推進や企業の業務改善を支援しており、主にドローンや「空飛ぶクルマ」など無人航空機に関連するビジネスやMaaS(Mobility as a Service)などモビリティ関連ビジネス、IoTや人工知能(AI)、データサイエンスなどの領域を中心に従事。 (※法人名、役職、インタビューの内容などは掲載当時のものです。9

SkyDriveの福澤知浩代表

PwCコンサルティングの宮川淳一顧問

PwCコンサルティングの岩花修平ディレクター

<PWCコンサルティングのサイト> 空飛ぶクルマの未来展望(後編) https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/disruptive-technology-insights/flying-car02.html エマージングテクノロジー コラム・対談 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/disruptive-technology-insights.html エマージングテクノロジー https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/disruptive-technology.html ドローンテクノロジー/ソリューション https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/disruptive-technology/drone-powered-solutions.html モビリティ(MaaS・自動運転) https://www.pwc.com/jp/ja/industries/mobility.html トピック解説/コラム/対談 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column.html ナレッジ https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge.html PwC Japanトップ https://www.pwc.com/jp/ja.html

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感  ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人

【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感  JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

- 2025.7.9

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

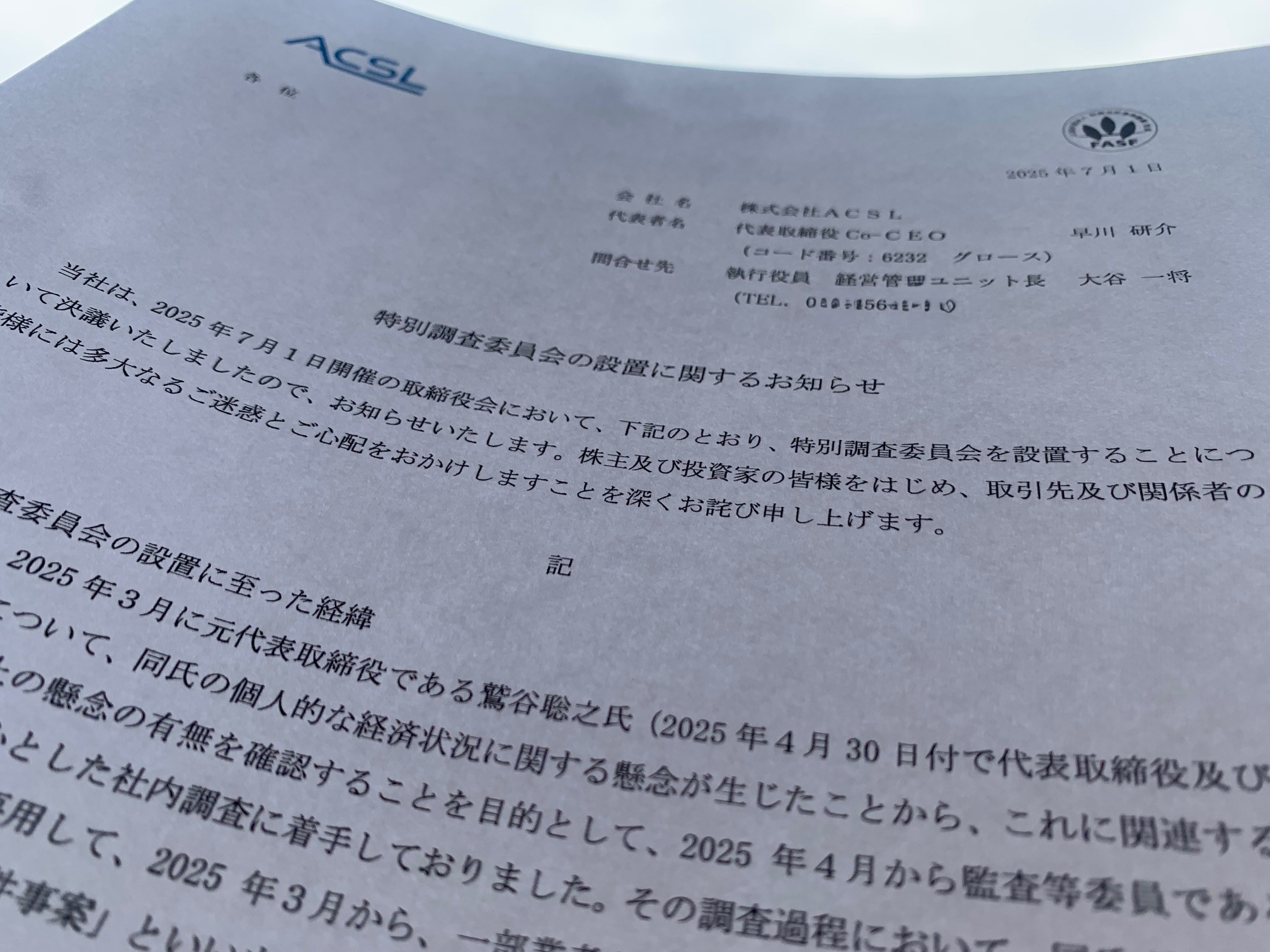

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.1

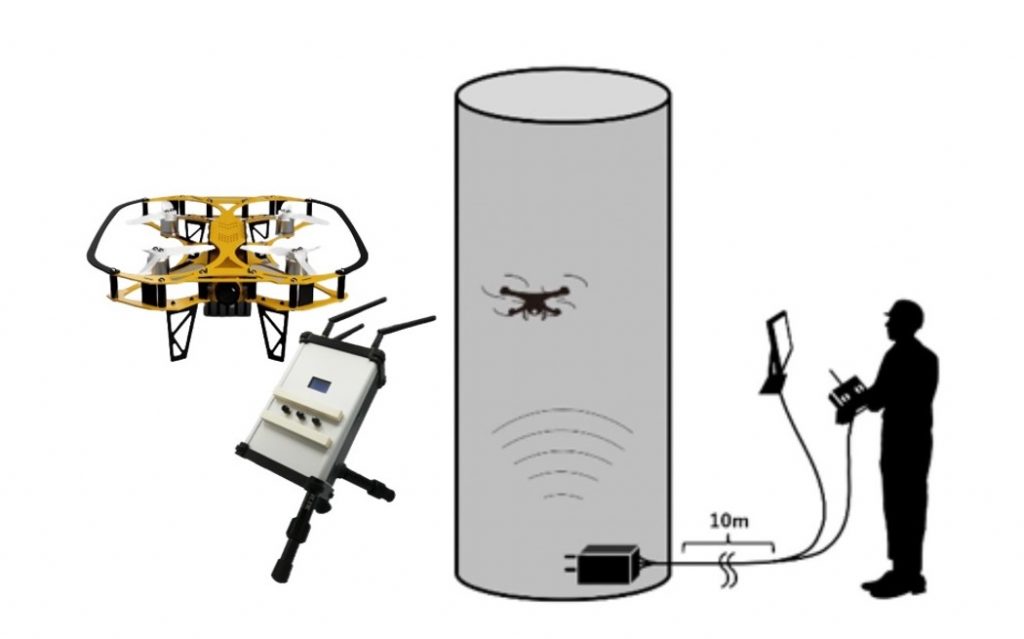

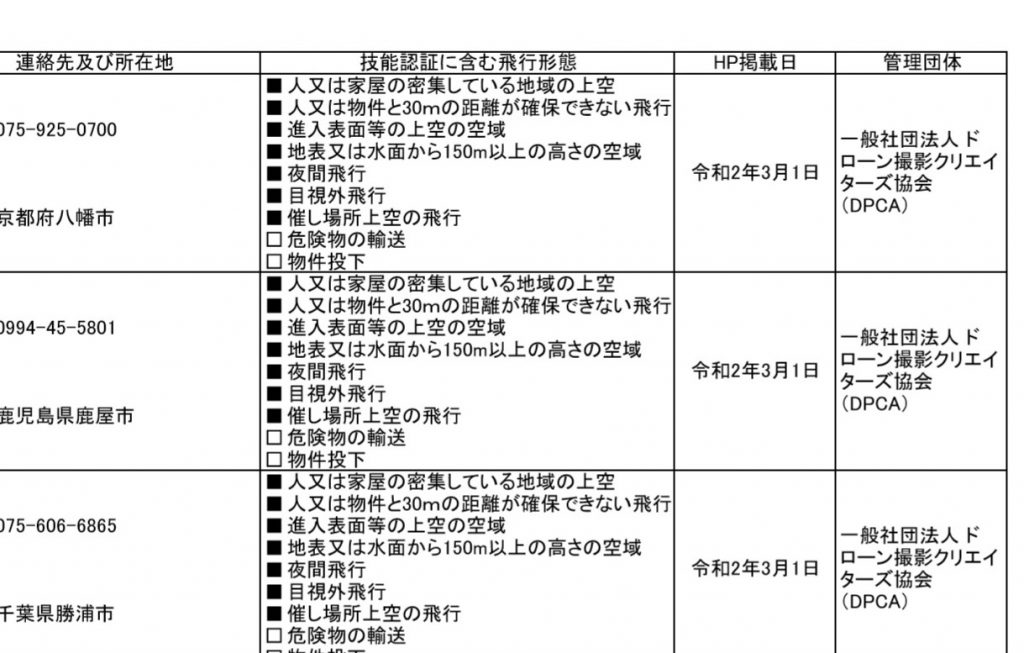

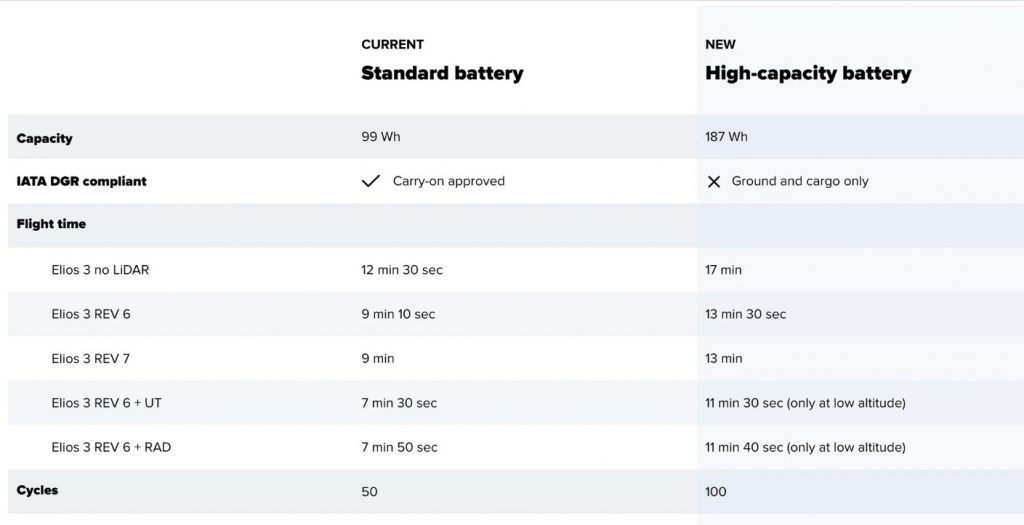

スイスのドローンメーカーフライアビリティ社(Flyability SA)は、屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」用の新しい大容量バッテリーを発表し、6月26日に販売を始めた。日本でも同社の正規販売代理店ブルーイノベーション株式会社(東京)が6月27日に発売を発表した。新しい大容量バッテリーを使うと1回の充電で、Rev 6 LiDARを搭載した場合の飛行時間が13分30秒となり、標準バッテリーの9分10秒から47%増えるという。

ブルー「点検業務の安全性と効率性が大幅に向上」

発表によると、ELIOS3用の新しい大容量バッテリーの容量は187Wh(8200mAh)と標準バッテリーの99Whから増強された。LiDAR搭載時の飛行時間を9分10秒が13分30秒に増やすことで作業効率を高める。なお、ペイロードがない場合の飛行時間は17分(標準バッテリーでは12分50秒)、UTペイロードを搭載した場合は11分30秒(標準バッテリーでは7分30秒)だ。また推奨充電サイクル(推奨充電回数)も標準バッテリー(50回)の2倍の100回になる。充電時間は大容量バッテリー専用の充電器を使えば、標準バッテリーと同じ1時15分だ。

一方、使用可能な周囲の気温は従来の45度から35度にかわるので注意が必要だ。

利用にあたって利用者はユーザーマニュアルを理解することとファームウェアのアップデートが義務付けられる。

ELIOS3は、コンピュータービジョン、LiDARテクノロジー、NVIDIAのグラフィックエンジンを独自に組み合わせた「Flyaware」と呼ぶSLAMエンジンを搭載する屋内点検ドローンで、屋内を飛行中に自己位置を高い制度で推定し、リアルタイムで3Dマップを作成したうえパイロットの手元のタブレットにもリアルタイムに表示するなど屋内点検に求められる機能を集めている。GeoSLAMsソフトウェアパッケージとの統合で三次元データ化も可能だ。Flyabilityが英Cygnus Instruments(シグナス・インスツルメンツ社)との提携で開発され、2024年5月に導入された「UT 検査ペイロード」を使えば、立ち入り不可能な空間内の高い場所や狭小空間で、超音波による壁面の厚さ測定も可能だ。

フライアビリティ社は大容量バッテリーを、フライト最適化への取り組みを強化する技術と位置付けている。今年(2025年)4月に搭載したスマートRTH(Smart Return-to-Home)から始まっていて、最短の安全なルートで出発点に戻る機能や、バッテリー交換後にElios 3が自律的にスマートRTH発動地点に正確に戻りミッションを再開、継続するという。フライアビリティは「これにより飛行時間が短縮され、運用効率が向上し、パイロットはバッテリーや飛行時間の管理ではなく、最も重要なデータ収集に集中することができる」と発表している。

ブルーイノベーションも「これにより、パイロットはより余裕をもった飛行計画を立てることができ、点検業務の安全性と効率性が大幅に向上します。さらに、充電可能回数が従来の2倍に増加したことで、バッテリーの交換頻度と運用コストの削減にも貢献します」とコメントしている。

ブルーイノベーションの発表はこちら

フライアビリティ社の説明はこちら

左が大容量バッテリー、右は標準バッテリー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。