海外勢のシェアが高いドローンについて、国産化の議論が再び活発化するかもしれない。防衛省は11月18日の衆院安全保障委員会で、自衛隊が保有するドローンの国産化率が9月末時点で約3割だと明らかにした。日本維新の会の阿部司氏の質問に答えた。小泉進次郎防衛相は「日本が自前で国産ドローンをどこまで強化できるかは大事なところでしっかり防衛省としても取り組む」などと述べた。国産とは何か、国内で確立すべき技術は何か。

ウクライナは96%が国産

ドローンの国産化率として示された「3割」という数字は、大量のドローンを戦場に投入しているウクライナとは大きな開きがある。ウクライナのデニス・シュミハル首相はほぼ1年前の2024年12月、地元メディアのインタビューに対し「ドローン分野では国内生産が96%以上を占める」と述べている。

「3割」の数字が飛び出したのは、衆院安全保障委員会での政府答弁だった。質問した日本維新の会の阿部司氏は、防衛装備品として使用するドローンが他国の技術に過度に依存すれば、有事での継続的な運用やサイバーセキュリティーの上で大きなリスクを抱えることを指摘した。これに対し小泉進次郎防衛相が「日本が自前で国産ドローンをどこまで強化できるかは大事なところだ。しっかり防衛省としても取り組んでいく」と応じた。

防衛省は実際、ドローンを防衛力強化の柱のひとつとして位置付けていて、無人航空機(UAV)、無人水上艇(USV)、無人潜水艇(UUV)、無人地上車両(UGV)など「無人アセット防衛能力」に予算を重点配分する方針を掲げている。

国産とは何か

一方委員会では「国産」の意味や定義には言及していない。

一般に工業製品については、産地を表示する食品などとは異なり「国産」に明確なルールがない。衣類などで、生地が外国製で縫製が日本国内の場合に「日本製」と表示できるのは、景品表示法で「実質的な変更」が加えられた国を「原産国」として表示することになっているためだ。「実質的な変更」は製品の特性や機能を決定づける重要な工程のことをさす。このルールは消費者保護の観点から設けられた。一方、数多くの部品を組み合わせてできあがる製品については公的なルールはない。このため海外製の部品を使って日本で組み立てた製品も「日本製」と言える反面、ユーザーが持つ日本製のイメージと乖離していて、「あれは日本製とは言わない」などと論争になることがしばしばおこる。

民間企業は「日本製」と打ち出すことが競争上優位であれば、最終組み立てが日本国内で行われれば「国産」と打ち出す傾向がある。中には部品、モジュールなどできるだけ日本製でそろえ、より国産色を極める努力を重ねる企業もある。一方で、素材、部品、組み立てすべてを日本で完結することは難しい現実もある。現行の装備にも海外製の基幹部品やソフトウェアが組み込まれていることもあり「完成品としては国産でも、中身は国外技術に依存する」構造は残る。

国産化を阻む要因

日本でドローンの国産化率が伸びない背景には、複数の構造的な要因がある。

最大の要因は、ドローンの心臓部に相当するフライトコントローラや通信方式などで海外メーカーが圧倒的な優位を持っている点があげられる。自衛隊が採用する多くの機体も国際市場で実績のある海外製コンポーネントを取り込み、性能要求を満たしていることが多いとみられる。

また、国内企業が国防向けに投資を判断するには、量産規模の小ささや調達サイクルの長さが障壁になりやすい。さらに、暗号・認証といった安全性の基準を満たすには、ハードウェア開発にとどまらない継続的なソフトウェア対応が必要になる。実質的に海外技術への依存度が高止まりしている背景には、これらの条件が重なりあっている事情もある。

国内で確立しておくべき中核技術

安全保障上「国内で確立すべき」分野を考えるといくつか思い当たる。

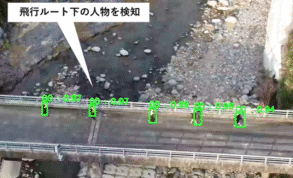

まず、GNSS妨害や通信妨害を検知し、回避行動を取るアルゴリズムを備えたフライトコントローラが挙げられる。自衛隊が運用するエリアはたいてい電波環境が厳しく、国外依存では対応が制限される懸念がある。

次に指摘できるのは、暗号化・署名・鍵管理といったセキュア通信基盤だ。操縦信号や機体側ログを防護する仕組みが国外由来の場合、海外企業の設計思想や法制度の影響を受ける可能性があり、国防運用としての透明性を確保しにくい。

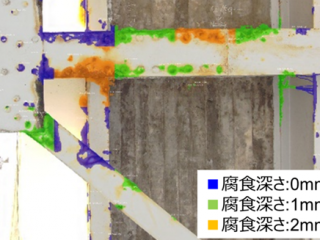

さらに、飛行ログ解析や操縦AIなどソフトウェアの高度化がある。軍事運用のノウハウと直結するため、海外製をそのまま使うことには機能面でも情報面でも限界がある。これら中核領域の技術を国内で整備できれば、装備の自律性、運用上の独自性が高まると期待が寄せられている。

政府が取るべき手立て

こうした技術を国内で確立させるためには、政府による開発領域の明確化と調達計画の共有が重要だと考えられる。

理由は民間企業が軍用市場に参入する際、最大の障壁になるのは「投資の回収可能性」だからだ。量産規模が小さい場合でも事業が成立するよう研究開発支援や共同開発の枠組みを整備すれば企業の参入ハードルが下がる。また、防衛省が採用する安全基準や暗号仕様を国内仕様として確立し、民生向け開発とも連動させることができれば、技術の汎用性を高められる。国防向け開発は市場規模が限られるが、要求性能が高いため民生技術へのフィードバックが大きい。飛行制御、セキュリティ、電波処理などの分野で高い技術が日本国内で育てば、物流・点検・災害対応やそのほかの民生分野の競争力向上につながり、結果として国内経済に波及効果をもたらす展望もある。

「国産化率3割」をきっかけに、国産とは何か、取り組むべきことは何か、といった議論が活性化することを期待したい。

国会議事堂(衆議院公式サイトから) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2020.5.15

ハイブリッドドローンの開発、製造を手掛ける株式会社エアロジーラボ(AGL、大阪府)は5月14日、モジュール、パーツを日本製でそろえる純国産ハイブリッド機「エアロレンジプロ(AeroRangePRO)」の開発にめどがつき、量産体制を整備したことを発表した。6月1日に受注の受付を始める。

FCはACSL製 パーツ、モジュールなど専用設計 「パワーユニットも年度内に完成予定」

AeroRangePRO AeroRangePROは、同社が得意とするジェネレーターとバッテリーを組み合わせたハイブリッドドローンで、パーツのひとつひとつを専用に設計、開発した。飛行を制御するフライトコントローラーには株式会社自律制御システム研究所(ACSL、千葉市)を採用した。年度内には独自のパワーユニットも完成する予定で、それにより純国産のハイブリッドドローンとなる。

6ローターの回転翼機で大きさは直径180センチ、重さは19キログラム。10キログラムまで積載可能という。飛行時間は180分間、飛行距離は120キロだ。

大阪市内で行われたAGLの発表会 モーター、躯体、燃料タンクなど、必要な技術を、地域の専門家集団が開発チームを構成して絞り出したことも開発の特徴。産業用機械の設計、製造を手掛ける成光精密株式会社(大阪)と同社と交流のある町工場が開発チームを構成した。また農業用部品製造を手掛ける株式会社小橋工業(岡山市)が今年(2020年)2月に設立した量産支援サービスのKOBASHI ROBOTICS株式会社(岡山市)が量産を支える。こうした生産の環境整備に知識プラットフォームを手がける株式会社リバネス(東京)が関与した。

エアロジーラボは2010年からドローンを作り始めた谷紳一代表らが2012年に設立したメーカーで、長距離、長時間の飛行を可能にするため早くからハイブリッド機の開発に取り組んできた。世界から高性能のパーツを集め、調整したうえで組み立てた従来のハイブリッドドローンAeroRangeは、2018年、岡山県和気町で開催された過疎地での物資配送実験で、40キロをノンストップで飛行する性能を証明している。

谷紳一代表は「マニアの趣味からはじまった会社ですが、今では日本では数少ないドローンの開発を手掛ける会社のひとつとなりました」と語った。

リバネスの丸幸弘代表は「高性能を生み出す技術者がいて、形にするための地域連携があり、町工場が手を取り合うスーパーファクトリーグループが支える。量産の壁を超えるための必要な要素を集めた取り組みになる」と述べた。

発表会では「純国産」を打ち出した

発表会に参加した、左からAGLの谷紳一氏、成光精密の高満洋徳氏、リバネスの丸幸氏。KOBASHI ROBOTICSの中谷公紀氏はリモートで参加した(右端)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 機体開発、操縦指導などドローン事業に力をいれている東光鉄工株式会社(秋田県大館市)は、主要技術、主要部品を日本製でそろえた災害対応ドローン「TSV-RQ1」を、2020年夏をめどに提供を開始することを明らかにした。災害対応を担う官公庁、消防関係、海上保安庁などの需要を見込み、“日本製”リクエストに応えて開発。東京ビッグサイトで開催中(2月14日まで)の「ロボデックス」で参考出品している。

「ロボデックス」で参考出品されている東光鉄工の災害対応ドローン「TSV-RQ1」 開発中のTSV-RQ1は、ローター間1100ミリのクアッドコプター。折りたたむと520ミリ×570ミリになる。水を浴びても影響を受けないIPX5の防水性能、秒速15メートルの風速に耐える耐風性能を備え、運用時の天候の影響を受けにくい。スピーカー、物資投下装置、8000lmのサーチライト、高感度カメラを備え、状況確認、避難勧告、救援物資投下、捜索など災害現場に必要な作業に対応するために開発を進めている。

フライトコントローラーをはじめ、主要技術、部品の大半を国産でそろえ、官公庁での需要に利用を見込んでおり、この夏以降に提供に踏み切る見通しだ。

開催中のロボデックスの東光鉄工ブースでは、TSV-RQ1に搭載を計画している災害レスキュー用高感度カメラ「WCAM001」や、ドローンとして同社の主力となる10リットルの散布が可能な農薬散布機「TSV-AH2」なども展示。ブースで説明をしていた同社UAV事業部の天内敦之さんは「地元が秋田県のコメどころで、地元の農家の要望にこたえようと農薬散布ドローンを開発したところ、今度は官公庁から災害対応機の要望があることを知り開発に着手した。多くの要望に応え課題解決に貢献したい」と話している。

東光鉄工は南極昭和基地にも納入実績のあるTOKOドームなど各種鋼構造物の設計製作、プラント製品、機械装置などを手掛ける秋田県大館市の企業で、ドローン業界でも機体開発、スクール運営を展開。青森県立名久井農業高校でドローンによるリンゴ受粉作業の効率化の研究を実施していることでも話題になっている。リンゴ受粉研究は2020年で4年目を迎える。

「ロボデックス」の入り口をはいるとすぐ目に飛び込む「TSV-RQ1」のボード

農薬散布機「TSV-AH2」を紹介する東光鉄工UAV事業部の天内敦之さん

暗所に強い高感度カメラ「WCAM001」も展示 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

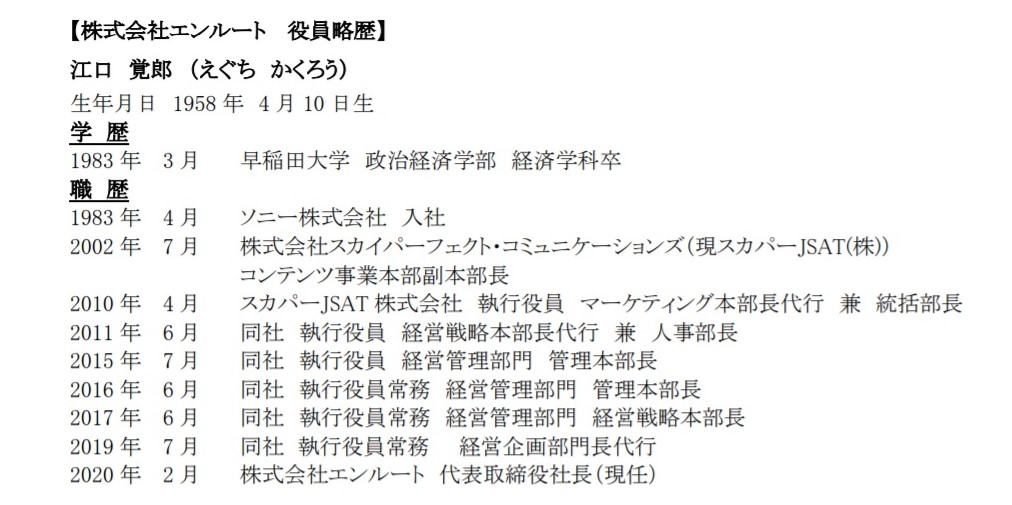

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。国産ドローン開発、製造などを手掛ける株式会社エンルート(埼玉県朝霞市)は2月5日、スカパーJSAT株式会社執行役員常務だった江口覚郎氏が代表取締役社長に就任する人事を発表した。

国産機開発への視線が集まる中の就任 手腕に期待

社長に就任した江口氏は1958年4月10日生まれ。ソニー株式会社を経て2002年に株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT(株)。執行役員、執行役員常務経営管理部門経営戦略本部長などを経て、2019年7月から執行役員常務経営企画部門長代行を務めていた。国産ドローン開発を手掛ける企業として3代目の経営者となる。日本国内でのドローン開発、製造への期待が高まり視線が集まる中、江口氏の手腕が期待される。

前代表、瀧川正靖氏は2月4日付けで同社を退任した。瀧川氏は2017年4月1日に、創業者の伊豆智幸氏に代わり就任。社屋を移転し、イメージの刷新、独自開発機の開発など国産ドローンメーカーの地位向上に奔走した。2019年10月には、農業技術の展示会で小型、軽量、低燃費の農薬散布用意新型ドローン「AC101」を発表し話題を集めた。

同社ホームページでのお知らせはこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。