ドローン関連技術の展示会「第2回 Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2025 in 関西」が11月26日、JR大阪駅直結のグランフロント大阪にあるナレッジキャピタル コングレコンベンションセンターで開幕した。

お目当てのブースに来場者続々

会場では初出展の企業、初出展のプロダクト、初めての告知などもみられる。

Antigravity 社の8K360度全景ドローン「Antigravity A1」、米Inspired Flight Technologies社の産業用ドローン「IF800」「IF1200」、イタリアの点検ソリューションを手がけるTAKE OVER社、台湾Wistron(ウィストロン)系のGEOSATなどはいずれも初公開、初出展だ。

初日から多くの来場者が阿曽を運び、話題の展示に足を止めたり話を聞き入ったりしていた。会期は27日まで。展示やデモ、講演などが行われる。来場登録をすれば入場は無料だ。

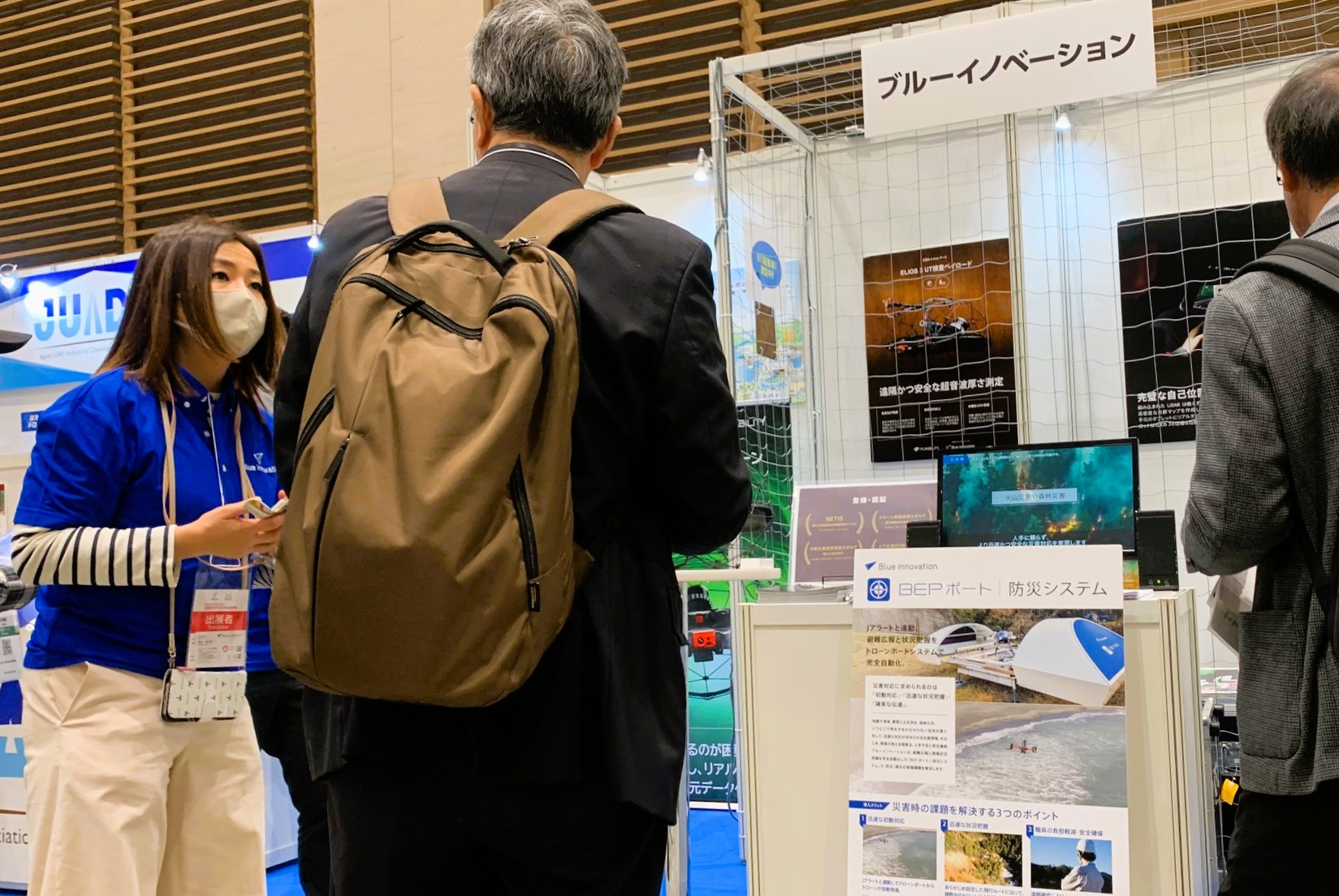

JapanDroneを主催するJUIDAのブースにはスクール関係者が多く足を運んでいた。隣のブルーイノベーション株式会社(東京)は企業ブース内に独自の飛行エリアを設け、ELIOS3の飛行実演を行っている。

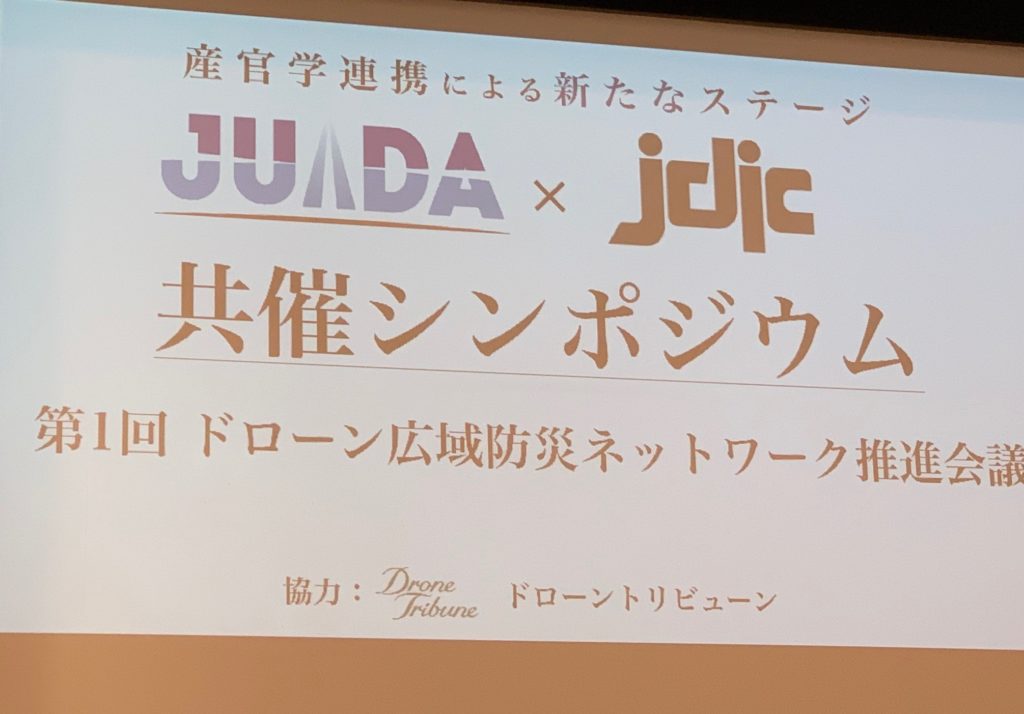

初日はJUIDA鈴木理事長が講演し、JUIDAの歴史、取り組み、自治体や自衛隊との連携の進捗などを紹介したあと、今後の展望として国産化を含む日本国内の基盤強化に向けた取り組みについて、近々中間報告をすることなどを予告した。さらに欧州、米国などの近況にも言及した。

Japan Drone in 関西で講演するJUIDAの鈴木真二理事長

会場をあいさつしてまわるJUIDAの熊田知之事務局長

ドローンポートの遠隔自動運用のスペシャリスト、合同会社SORABOTの奥村

SUZAKのブースも明るく来場者を迎える

ブース内に飛行エリアを設けたブルーイノベーションのブース

JUIDAのブースにはスクール関係者が多く訪れる

来場者に説明するJUDIAの千田泰弘副理事長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.1.20

ドローンポートに待機させた2機のドローンを、離れた場所にいる1人の運航者が飛行させる実験が1月18日、東京都北区の荒川下流にある岩淵水門の周辺で行われた。国土交通省関東地⽅整備局荒川下流河川事務所が、河川巡視にドローン活⽤する有効性を確認する目的で行ったもので、合同会社ソラボット(横浜市)がドローンポート「DroneNest」の運用を、株式会社ロジクトロン(東京)がドローン運航を担った。

奥村代表「全国のドローンの一括管理態勢を」

実験では荒川下流河川事務所3階の災害対策室にドローンの運航管理拠点を構え、河川事務所の屋上と、河川事務所から約400m離れた荒川河川敷の「荒川岩淵関緑地バーベキュー場」にそれぞれ、ドローンを待機させた。バーベキュー場にはソラボットが展開する「DroneNest」を置き、ドローンはその中に格納した。DJIのMAVICシリーズを使った。

ドローンには、河川事務所に構えた運航管理拠点から飛行指示を出した。河川事務所屋上の機体は、飛行指示を出すと飛行を始めた。運航管理拠点の大型ディスプレイの地図に、ドローンの現在地が示され、ドローンの機体のカメラがとらえた映像が映し出された。河川事務所から1.3㎞下流の芝川水門のあたりまで、荒川にそうように迂回しながら飛行し、巡回して河川事務所屋上に帰還した。DroneNestで待機していたドローンも本来は飛行させる計画だったが、DroneNestのフードは開いたものの、待機しているドローンにDroneNestから飛行許可が出ず、飛行をしなかった。この間、ディスプレイ上には2機の位置が表示され、運航管理拠点から2機が管理できる状況は確認できた。

一方、運航管理者が機体に指示を出すためのPCを持って、河川事務所からDroneNestの近くに移動して再度、飛行指示を出すと今度はスムーズに進行。DroneNestのフードが半回転して開き、運航管理者が画面でチェックボックスを確認すると、DroneNestはドローンに離陸許可を出し、ドローンは無事、離陸した。機体は荒川上空を旋回し、しばらく空中で静止したのち再び戻り、DroneNestのポート上にぴたりと着陸した。着陸時には様子を見守っていた見学者から拍手があがった。

なおDroneTribuneは2022年6月に、DroneNestが北関東のエネルギー関連施設で、夜間警備のために遠隔での出動指示に対応し、ドローンが離陸し巡回の役割を果たす様子を取材している。このエネルギー関連施設は運営会社の私有地のため、一般の立ち入りはないことが前提だ。しかしこの実験のときには、侵入者をドローンで警備し、ドローンの搭載したスピーカーから警告音を出しミッションが課された。実験ではドローンは、遠隔操作により飛行し、ライトを照らしながら夜間に侵入者を検知し、警告を発生させるなど、与えられたミッションをすべてこなす様子を目の当たりにした。

ソラボットの奥村英樹代表は、「ドローンを運航させる現場がふだんの居場所から離れていることが頻繁に起こります、また全国に拠点を構えている事業者の場合、拠点ごとに操縦者を育成するのが大変だという話もよく伺います。事業者の地方事業所の夜間警備などの場合、その時間の外出そのものが少なからずリスクです。ドローンにまかせられるとそのようなリスクが軽減できます。ルンバのように自動充電してくれるシステムがあっていいという話も伺います。ソラボットはこうした、飛行現場まで行かずにすむ方法をDroneNestの活用で模索しています。最終的には日本全国のドローンを1か所の拠点で運航管理できる態勢を見据えています」と話した。

DroneNestのフードが開き待機しているドローンが離陸する。また着陸したあとにはフードが閉じ電源を切って充電態勢に入る。奥に見える赤い施設は旧岩淵水門=1月18日、東京都北区

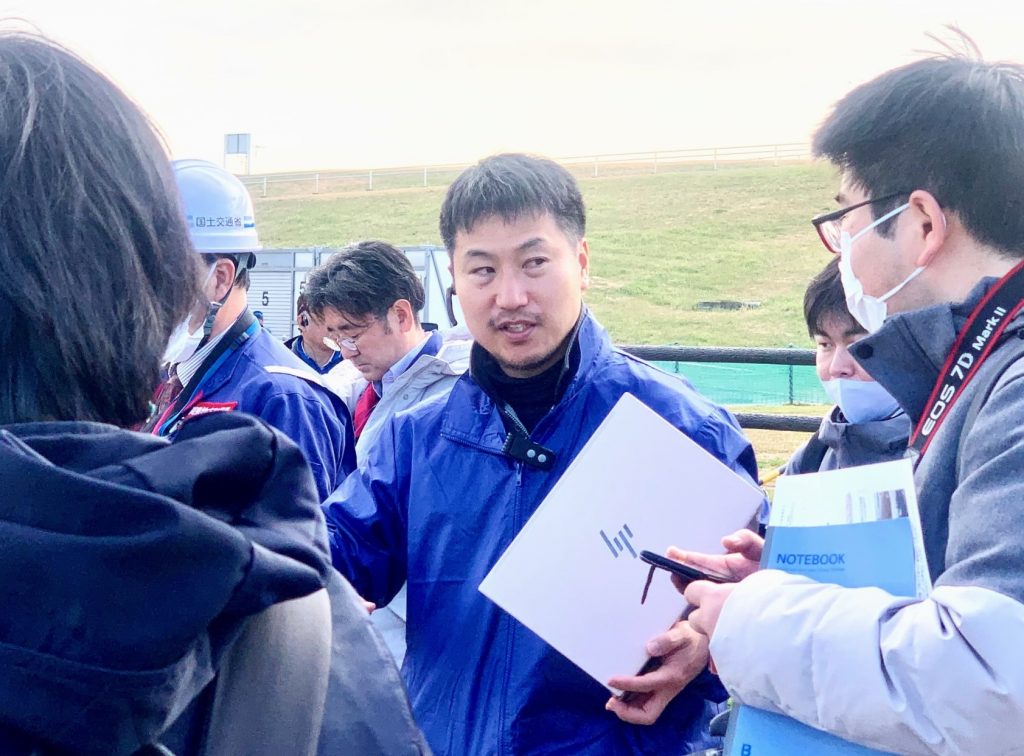

実証の概要を説明するソラボットの奥村英樹代表

運航担当者はドローンの待機する場所から管理した

DroneNestに格納されたDJI MAVIC2Pro。DroneNestに対応させるためのカスタマイズが施されている。近日中にMATRICE300に対応するDroneNestも投入予定だ

見学者からの質問に答えるDroneNestの奥村代表

DroneNestから離陸した機体が荒川上空を飛行

見学者の見守る中、機体がDroneNestに帰還

実験を開催した国土交通省関東地⽅整備局荒川下流河川事務所

2022年6月に行われた実証実験では夜間警備を想定してDroneNestからドローンが離陸し侵入者に警告した=2022 年6月、北関東

夜間警備実証に臨む奥村英樹さん=2022年6月 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.4.24

国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市、以降、「防災科研」)は、自然災害発生時に、地域住民がドローンを運用するための体制づくりを考察して「ドローンを用いた災害初動体制の確立~神石高原町における地産地防プロジェクトの取り組み」として「研究報告第84号」で発表した。広島県神石高原町(じんせきこうげんちょう)で、地域住民や高校生をまじえた取り組みが反映されており、地域住民の参加の有効性を確認し、体制構築や運用の課題や展望も整理した。ドローンの災害活用の関心層には一読に値する。

キーワードは「地産地防」 防災科研・内山氏、慶大・南氏、パーソル城氏ら執筆

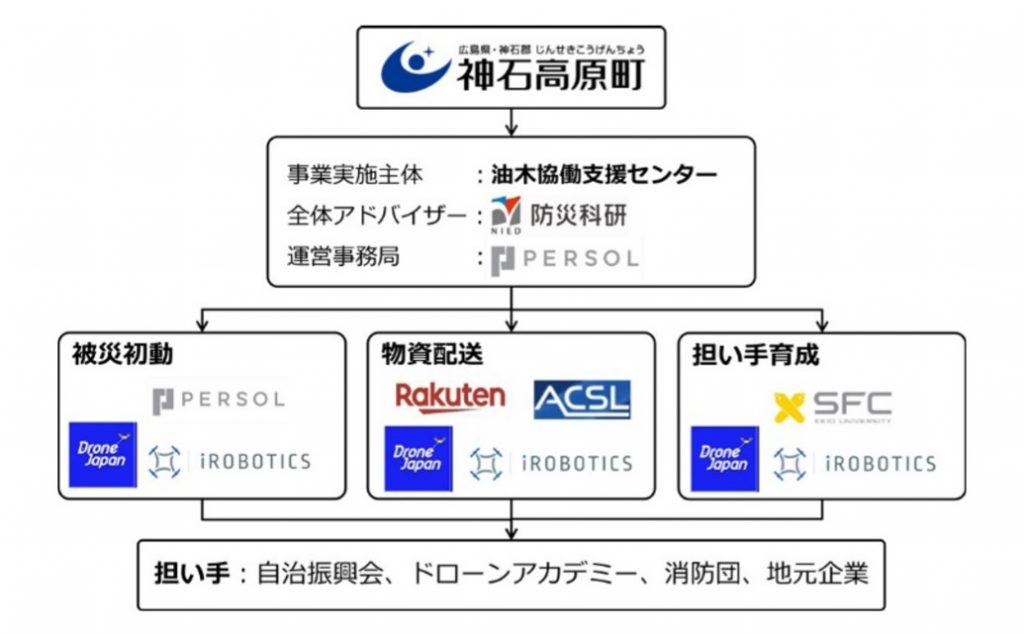

研究報告は神石高原町の防災アドバイザーを務める防災科研の内山庄一郎氏のほか、慶応義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム副代表の南政樹氏、パーソルプロセス&テクノロジー株式会社の城純子氏、三沢努氏、神石高原町の梅岡康成氏、株式会社自律制御システム研究所の奥村英樹氏、ドローン・ジャパン株式会社の勝俣喜一朗氏、出口弘汰氏、楽天株式会社の谷真斗氏、株式会社アイ・ロボティクスの我田友史が執筆陣に名を連ねた。

ドローンの運用による情報収集には実績の蓄積があり、迅速性や、高分解能性の高さが確認されている。一方、ドローンの運用は主に専門家が行っていて、手法として有効であるとしても、専門家以外の層が活用しない限り普及しにくいなどの課題がある。研究報告ではドローン運用の普及には、非専門家による運用、法的制限、社会受容性を乗り越える必要があると指摘している。またドローンの飛ばし方を知っているだけでは災害時の情報収集活動での即戦力にはなりにくいことも指摘。災害運用に求められる技術の体系化と、その実装も求められる。

研究報告では、広島県神石高原町が組織した「神石高原町ドローンコンソーシアム」の取り組みである災害運用の実証実験「地産地防プロジェクト」を踏まえ、これらの課題の対策を講じるさいの論点を整理した。

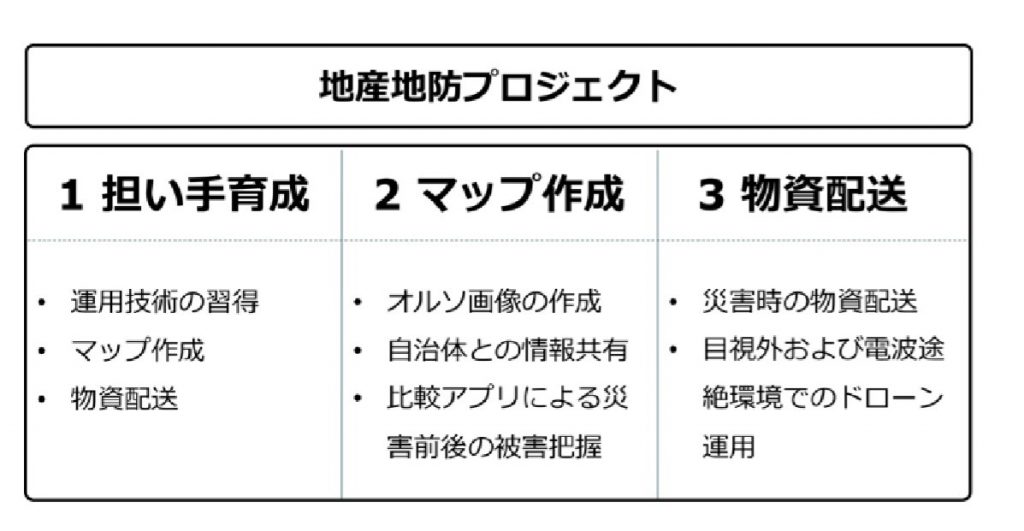

プロジェクトは3テーマを設定して行われた。それぞれ①担い手育成(運用技術の習得、マップ作成、物資配送)、②マップ作成(オルソ画像作成、自治体との情報共有、比較アプリによる災害前後の被害把握)、③物資配送(災害時の物資配送、目視外および電波途絶状態でのドローン運用)で、研究報告では、それぞれの実施内容や結果、考察、課題が整理されている。

プロジェクトの担い手として、ドローンの専門家ではない、地域の5人が参加。5人はドローンスクールで民間ライセンスを取得したのち、マップ作成や配送のトレーニングを受けた。マップ作成に使ったドローンはMavic2 Enterprise、オルソ画像作成ソフトはDroneDeploy。災害前後の状況を比較できるアプリケーションも開発し、状況把握に活用した。また、物資配送は標高差が85メートルある2地点間で、電波途絶への対応を検討しながら行われた。

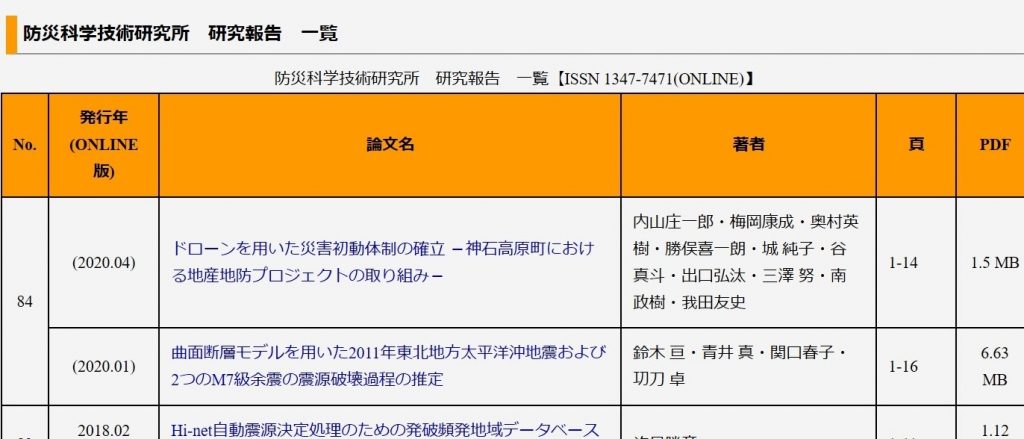

一連のトレーニングを受けた担い手は、災害時に求められる地図的映像、遠隔地の状況把握をドローンで撮影。オルソ画像も作成した。標高差のある場所への配送でも、通信途絶への対応として電波中継ドローンを飛ばしたうえ、ウインチでひもを繰り出して荷下ろしを実施した。航空法で禁止されている目視外飛行への対応と離陸地点、荷降ろし地点の2か所に操縦者を配置した。

研究報告は課題として社会的課題、技術的課題に分けて整理。社会的課題には、平時の飛行環境の整備、トレーニングが与える担い手の負担、標高差のある場所への荷物配送時にたちはだかる補助者配置などの航空法対応を列挙した。

また、「ふだん使っていないものは災害時にも使えない」という視点から、「ドローンの日常化に向けた運航体制づくりが求められる」と提起。地域住民の担い手による自律的なドローン運航について、「ドローンが情報収集インフラとして機能する可能性を示した」としめくくっており、担い手拡大の環境を整える議論を深めるきっかけになりそうだ。

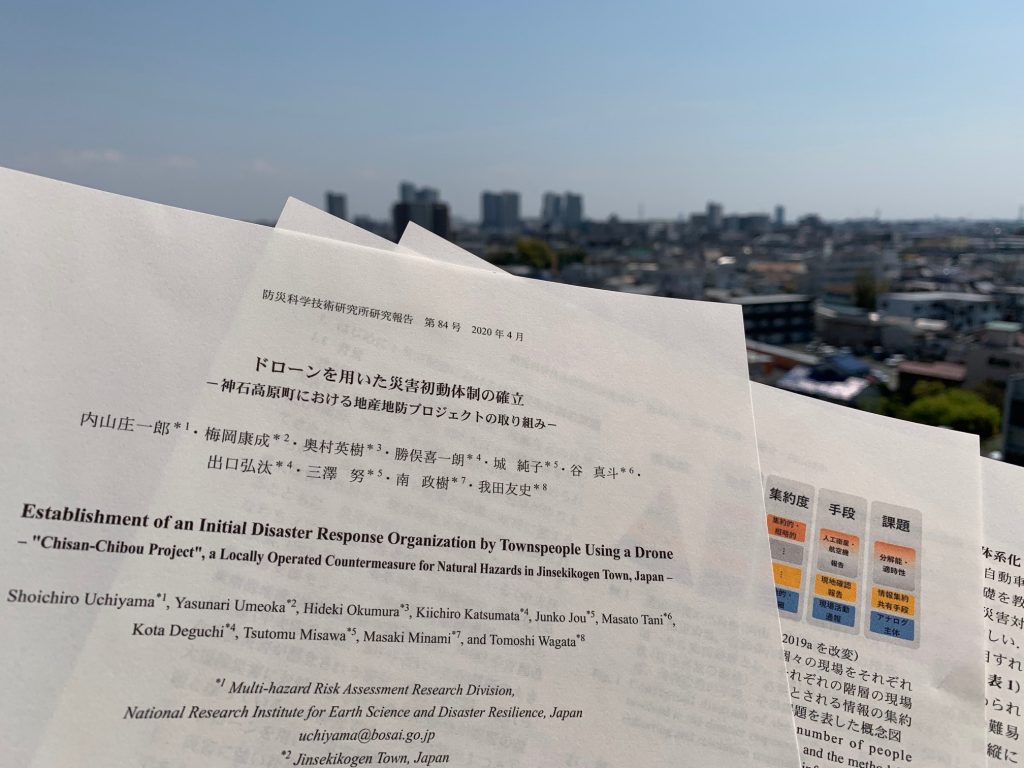

研究報告「ドローンを用いた災害初動体制の確立ー神石高原町における地産地防プロジェクトの取り組みー」はこちら。

災害時におけるドローン活用の五段階(内山庄一郎氏、2018年)

神石高原町ドローンコンソーシアム実施体制図

地産地防プロジェクトで実施したテーマ AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。