- 2025.6.2

遠隔ソリューション開発、運用の株式会社アイ・ロボティクス(東京)は6月2日、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)敦賀保線区と鉄道保守業務にドローンを有効に活用するための運用モデル構築と実証を行ったと発表した。鉄道保守業務特有の線路内の雑草対策や列車に衝突するなどの事故が課題となっている野生動物対策について、ドローンを使う場合の利便性、ドローンの使用に伴う課題、鉄道の制約などをふまえて検討し、省人化と安全性を両立する運用モデルを構築した。遠隔操作のために合同会社SORABOT(東京)のドローンポートも活用した。除草剤は実際に散布を実施し、散布具合などを確認した。

“ドローンだからこそ生じる課題”重視

取り組みの中では「遠隔操作型ドローンポートの現場設置と運用」、「除草剤の空中散布に関する実地検証」、「動物忌避剤の活用可能性に関する環境調査と検討」などを実施しした。ドローンポートの現場設置については合同会社SORABOT(東京)のドローンポートを活用した。除草剤の空中散布では実際に散布し、飛行ルート、撒布の均一性、薬剤の飛散抑制などを確認した。今回は動物忌避剤の散布は行わなかったが、シカ・イノシシなどの獣害対策として有効性や運用実現性を環境、法的観点から整理し、薬剤の選定方法や適用条件の明確化に取り組み、実運用の課題を洗い出し、対応の方向性を可視化した。

今回の検証プロジェクトでアイ・ロボティクスは現場作業や実務を重視した。具体的には現場担当者の動線、作業計画の立て方、飛行申請の実務、薬剤の補充、保管管理などドローンだからこそ生じる課題と鉄道現場ならではの制約をすり合わせて、運用モデルの構築に取り組んだ。

今後、アイ・ロボティクスとJR西日本敦賀保線区は、ドローンポートの常設運用に向けた耐候性・遠隔監視機能の強化、複数ドローンによる自動散布の連携制御、飛行ログや散布実績の自動記録と報告フォーマットの整備、夜間飛行や非GPS環境飛行への対応などにも取り組む方針だ。

発表は以下の通り

株式会社アイ・ロボティクス

現場主導の共創DX、鉄道保守の省力化と安全性向上に向けたドローン運用モデルを構築

アイ・ロボティクスは、JR西日本 敦賀保線区と連携し、鉄道現場の実情に即したドローン運用を構築するとともに、省人化と安全性を両立する新たな保守モデルを実証しました。

株式会社アイ・ロボティクス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:安藤 嘉康)は、西日本旅客鉄道株式会社 敦賀保線区と連携し、鉄道保守業務におけるドローン運用モデルの構築と実証を行いました。本取り組みでは、「遠隔操作型ドローンポートの現場設置と運用」、「除草剤の空中散布に関する実地検証」、および「動物忌避剤の活用可能性に関する環境調査と検討」等を実施し、現場に即したドローン活用の在り方を多面的に検証しました。

鉄道業界では現在、沿線保守業務における人手不足や作業の属人化、作業品質の平準化と安全性の両立といった、現場を支えるための持続的な仕組みづくりが求められています。従来、先端技術の導入が現場の運用や業務フローとの接続が不十分なまま進められるケースも少なくなく、またドローン活用がハードウェア中心の性能実証に偏りがちなプロジェクトが多数見られる中で、JR西日本 敦賀保線区とアイ・ロボティクスのチームは、単なる技術導入ではなく「現場と共に設計し、現場で共に試す」ことを軸に据えた共創型の取り組みを重視し、プロジェクトを実施しました。

そのため、スペック重視のデモンストレーションにとどまらず、現場の業務設計・制度対応・運用負荷といった「現場実務における本質的デジタルトランスフォーメーション」を重視。関係者が一体となり、現場担当者の知見と実運用上の要件を取り込みながら、計画段階から現地検証までを一体的に構築しました。

ドローン技術を「現場業務の流れに自然な形で取り込んでいく」という視点で進めることで、省人化と安全性向上を両立する、持続可能な鉄道保守のかたちを模索しています。

実証を通じて得られた主要な成果と検証ポイント

本プロジェクトでは、現場での実運用に近い条件での検証を通じて、単なる実証にとどまらない「導入後の実装像」を具体化しました。以下に、特に成果が顕著だったポイントをまとめます。

(技術協力:合同会社SORABOT)

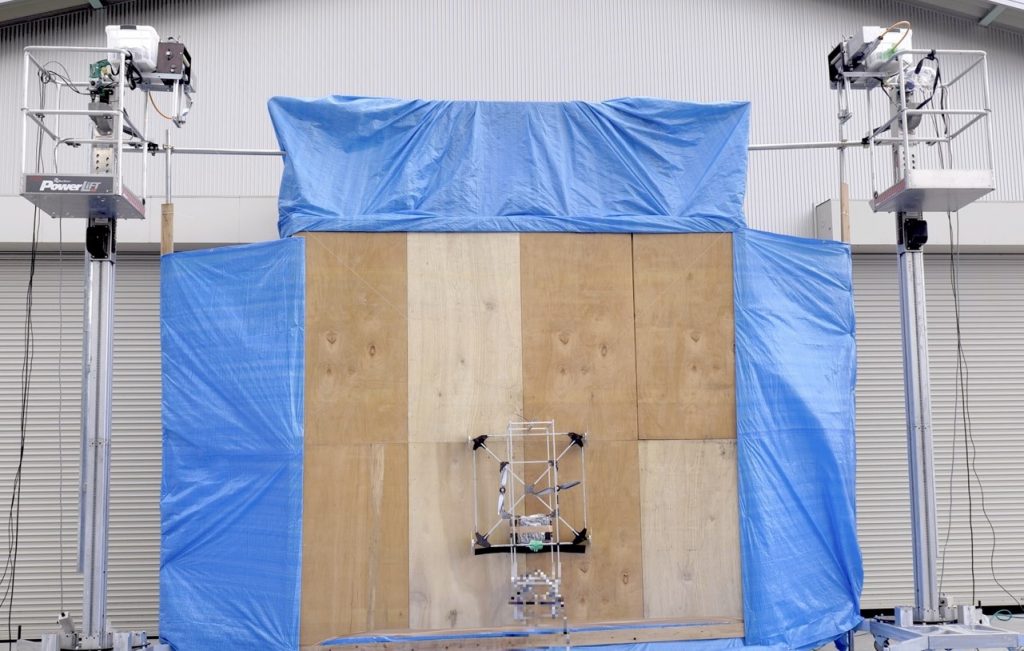

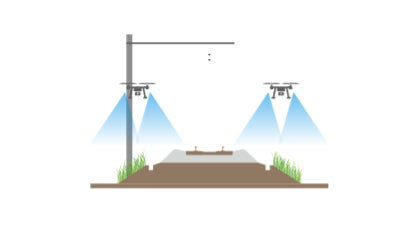

■ 遠隔操作型ドローンポートによる省力化オペレーションの実現

実証現場にドローンポートを設置し、定時・定ルートでの自動離着陸と巡回飛行を実施しました。これにより、作業員が現場に常駐せずとも点検・散布などの飛行業務が遂行できる運用フローを構築。人的リソースの抑制と業務の標準化・平準化に寄与する効果を確認しました。

■ 線路沿線における除草剤空中散布の実地検証

雑草が繁茂する区間において、中型農業用ドローンを用いた除草剤の空中散布を実施。飛行ルートの安定性、撒布範囲の均一性、薬剤の飛散抑制など、運用上の安全性と精度のバランスを評価しました。作業対象の特性に応じた安全な空中散布手法の確立に向けた実践的な知見が得られました。

■ 動物忌避剤の空中散布に関する環境調査と導入検討

敦賀エリアにおけるシカ・イノシシなどの獣害対策として、忌避剤を用いた空中散布の有効性と運用実現性を調査。今回は散布そのものは行わなかったものの、現地環境や法的観点からの整理、薬剤選定と適用条件の明確化により、実運用に向けた課題と対応の方向性を可視化することができました。

■ 作業体制と人員負荷の最適化

ドローン活用によって、従来は5人以上を要した散布作業を2人で対応可能に。現場の状況変化や気象条件に柔軟に対応しつつも、飛行精度・作業再現性を維持できるオペレーションの確立を確認しました。これは、省人化だけでなく、人的負担の軽減にも大きく寄与する結果です。

■ 安全運用と制度適合の両立

本プロジェクトでは、航空法や農薬取締法など関連法令に基づいた運用設計と、事前申請・周知・現地管理を徹底。飛行区域の安全標識設置、近隣住民への説明対応、緊急停止プロトコルの整備など、制度と現場運用の両面から安全性を担保しました。実証期間中における事故・トラブルゼロという結果は、安全管理体制の有効性を裏付けるものです。

鉄道業界の持続的な発展に向けて

鉄道沿線の保守に関わる作業では、「安全確保」と「人手による確実な作業」が何よりも優先される一方で、慢性的な人材不足や作業の属人化、作業品質の平準化といった業界共通の課題が表面化しています。鉄道業界が今後も持続的に安全と信頼を提供し続けるためには、現場の知見と技術革新の橋渡しとなる取り組みが求められます。今回のプロジェクトは、まさに「技術を持ち込む」のではなく、「現場に寄り添いながら共に育てていく」姿勢を重視した共創型のアプローチでした。

特に注力したのは、鉄道保守に関わる上流から下流までの工程全体に目を配りながら、ドローンを単なる省力化ツールとしてではなく、現場業務の中に自然に組み込める手段として位置づけた点です。現場担当者の動線、作業計画の立て方、飛行申請の実務、そして薬剤の補充や保管管理まで、あらゆる段階で「ドローンだからこそ生じる課題」と「鉄道現場ならではの制約」をすり合わせていきました。

ドローン技術単体ではなく、それを運用する体制や、安全を担保する制度・知識、さらには現場環境の理解を含めた“現場起点の導入プロセス”が求められるなか、アイ・ロボティクスは技術と現場、制度と実運用、そのあいだを橋渡しする存在として動いています。これができるのは、創業以来、現場を重視して開発から実装まで取り組んできたからでもあります。

アイ・ロボティクスは、ドローンによってすべてを代替するのではなく、「人と技術が役割分担しながら持続的に保守作業を続けていける未来」に向けて、今後も一歩ずつ取り組みを進めてまいります。

今後の展望

今回の取り組みを通じて、アイ・ロボティクスとJR西日本 敦賀保線区のチームは以下のような技術・運用基盤の整備に注力してまいります:

- ドローンポートの常設運用に向けた耐候性・遠隔監視機能の強化

- 複数ドローンによる自動散布の連携制御

- 飛行ログや散布実績の自動記録と報告フォーマットの整備

- 今後導入が見込まれる夜間飛行・非GPS環境飛行への対応

また、鉄道事業者の皆様と連携し、地域ごとの植生や地形に応じた散布設計、制度整備への共同対応など、技術導入だけでなく“運用の設計”をともに進めていく協業体制の構築を目指しています。

ドローンが本当に使えるものになるかどうかは、現場の知見とセットで育てていけるかどうかにかかっています。共に次の一歩を踏み出すパートナーとして、ご相談をお待ちしています。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.1.5

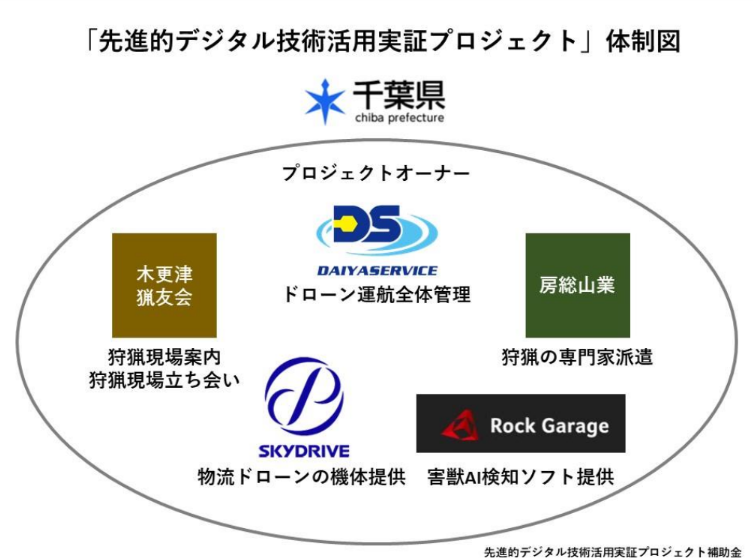

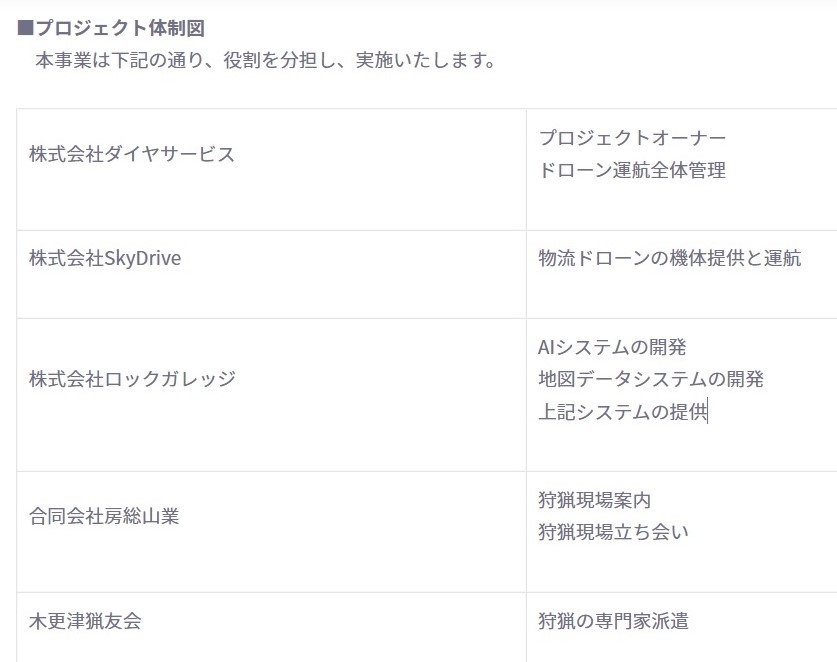

いわゆる空飛ぶクルマや物流用ドローンを開発する株式会社SkyDrive(愛知県豊田市)は2022年12月27日、千葉県木更津市で、株式会社ダイヤサービス(千葉市)、株式会社ロックガレッジ(茨城県古河市)、合同会社房総山業(千葉県木更津市)、木更津猟友会と、害獣のAI検知や罠の運搬にドローンを活用するなどの実験を実施した。実験ではロックガレッジが開発したAI 検知システム「3rd-EYE Drone」やマッピング&モニタリングシステム「3rd-EYE Center」、SkyDriveの「SkyLift」の有効性を確認した。2023年度にかけてドローンやAIなどを活用した効率的な狩猟モデルを策定に取り組む方針だ。

千葉県「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト」の一環 狩猟モデル策定へ

実験はドローン運航事業を展開するダイヤサービスがプロジェクトオーナーとして推進する、千葉県の革新的デジタル技術開発、実証事業である「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト」に採択されたプロジェクトの一環だ。SkyDriveのほか、AIを活用したドローンを開発する株式会社ロックガレッジ、有害鳥獣の捕獲、防護コンサルティングや資器材開発を手掛ける合同会社房総山業、狩猟教育・訓練の木更津猟友会が強みを持ち寄り、地域の効率的な害獣対策の実現を目指す。発表は以下の通りだ。

千葉県の物流ドローン等を活用した先進的な害獣駆除プロジェクトに参画~物流ドローン等を活用した猟銃モデル策定により、千葉県の害獣駆除の課題を解決~

「空飛ぶクルマ」(※1)および「物流ドローン」を開発する株式会社SkyDrive(本社:愛知県豊田市、代表取締役CEO福澤知浩、以下「当社」)は、株式会社ダイヤサービス、株式会社ロックガレッジ、合同会社房総山業、木更津猟友会と、「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト」(※2)として、ドローンやAIといった先端技術を活用した効率的な狩猟モデルを策定、千葉県の害獣駆除の推進に取り組むことをお知らせいたします。

■ プロジェクト推進の背景

日本の農林水産業は、国民の食料を安定に提供し、地域経済を支える重要な役割を担っています。しかしながら、鳥獣による農作物の被害が、農林業者の生産意欲を低下させる深刻な問題となっています。そのため、環境省・農林水産省は 2013 年に「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を共同で取りまとめ(※3)、「シカ・イノシシの生息頭数を 2023 年までに半減させる」ことを目標に掲げ、さまざまな活動をおこなってきました。この結果、農作物被害額は減少傾向にありますが、被害を受ける地域が広がる傾向となり、また狩猟者の高齢化が進んでいることもあり、目標未達の可能性がある状況です。

千葉県においても、高齢化による狩猟者の減少が進む中、相反するように捕獲頭数は増加傾向にあります。また、イノシシが県内を北上し、人口の多い地域へと増殖を続けていて、農作物被害に加えて人の危害の可能性も出てきて、狩猟者の負担が増すばかりの現状です。

このような中、ドローン運航会社の株式会社ダイヤサービス、AI を活用したドローンを開発する株式会社ロックガレッジ、有害鳥獣の捕獲、防護方法のコンサルティング、資器材の開発を行う合同会社房総山業、狩猟に関する教育・訓練を行う木更津猟友会と物流ドローンを開発する当社がそれぞれの強みを活かし、プロジェクトを推進することで、千葉県の害獣駆除の課題を解決できると考え、「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト」を推進することとなりました。

■ プロジェクトの全体スケジュール

<2022 年度>

赤外線搭載ドローン自立飛行、AI によるイノシシの自動検知

検知できた場所へ大型ドローンによる「くくり罠」「遠隔通報機」を搬送

設置場所のシステムへのマッピング

<2023 年度>

仕留めたイノシシの大型ドローンによる麓への搬送

AI システムと大型ドローンの連携による自動飛行の実現

害獣 DX 千葉モデルの確立

<実証実験の流れ>

1.市販ドローンによる害獣のAI検知

2.物流ドローン「SkyLift」によるくくり罠・遠隔通報装置の搬送

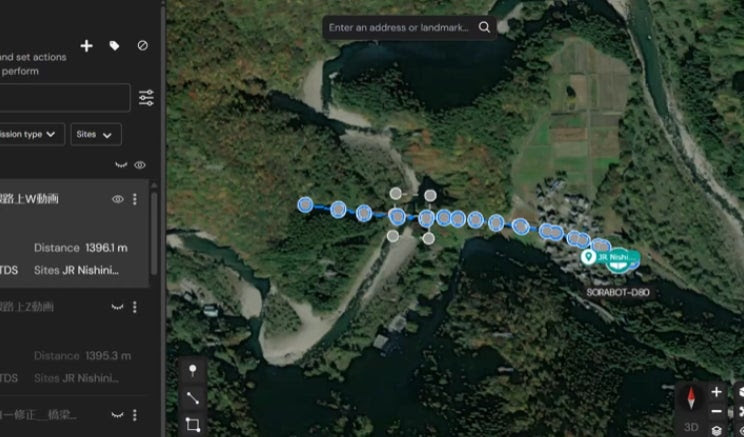

当日の飛行状況

3.狩猟者によるくくり罠・遠隔通報装置の設置

4.マッピングシステムによるくくり罠設置場所の監視

■実証実験に使用した物流ドローン『SkyLift』の基本仕様

全長:全長2.5m×全幅1.9m×全高1.0m(プロペラ展開時)

全長1.9m×全幅1.2m×全高1.0m(プロペラ折畳時)

機体重量:35kg (バッテリー20kgを除く)

最大ペイロード:30kg

20kg(ホイスト機構利用時)

飛行速度:36km/h

飛行可能距離:2km(最大積載時)

飛行時間:9~15分(積載重量による)

運搬方法:機体固定式ボックス・着陸せず荷物を昇降するホイスト機構

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ドローン関連事業を手掛ける株式会社JOGA(茨城県つくば市、代表取締役:仁田 忍)は、茨城県つくば市内で、大量繁殖により市民の生活に悪影響をもたらしているシラサギをドローンで追い払う実験を実施した。スピーカーを使いシラサギが嫌がる音を出したり、レーザーで光を出したりするなどの実験を実施し、シラサギが退避する様子を確認したという。今後は、生活空間に入らないようにするために最適な音量、光、ドローンのルートなどを割り出すことにしている。シラサギを駆除することはできないため、JOGAは、追い払う方法を模索していく。

スピーカーとレーザーで実験 最適なルート、音量、光の角度など割り出しへ

JOGAはドローンに搭載したスピーカーからシラサギの嫌がる音を出すなどして、追い払えるかどうかを実験した 以下、JOGAが公表したリリースを掲載する。

【実施概要】

・実証実験名:ドローンを用いた白鷺の追い払い検証実験

・実施日:1回目 2021年6月8日 (火) / 2回目2021年7月16日(金)

・実施場所:茨城県つくば市

・使用機材:

<ドローン> DJI社製Matrice200

<スピーカー> JOGA社 企画開発 オリジナルスピーカー

<ドローン> DJI社製Phantom4

<レーザー> 市販品

【本実証実験実施の背景】

茨城県つくば市内の雑木林に白鷺が大量繁殖し、近隣ではフンによる悪臭の被害や車や建物の汚れの被害が発生している。また不気味な鳴き声が一晩中鳴り響き、近隣住居に多大な被害を及ぼしている。

鳥獣保護法で基本的に“罪のない”野鳥を撃ってはいけないという大前提があり、鷺は巣を作っているだけなので駆除は難しく、繁殖中はヒナがたくさんいるため、この観点から駆除ができないとされています。また白鷺のうちの1種である「チュウサギ」は準絶滅危惧種のため駆除は難しいとされています。

このような状況から「駆除」ではなく「追い払い」を実現するソリューションが求められています。

【実施内容】

鳥類の嫌がる音の発生するスピーカーとレーザーをドローンに搭載し、白鷺が繁殖している雑木林に向けて音声と光点を発生させることにより白鷺の追い払いを試みる。

【実施結果/考察】

ドローンに搭載されたスピーカーから音を発生させると、特定のドローン飛行ルートと、特定のスピーカーの音が発生する際に複数の白鷺が飛び立つ様子を確認することができました。ドローンのプロペラ音、ドローン自体の接近、スピーカー音の全ての要素が複合的に効果を発揮し、白鷺が退避したと考えられます。

また、2回目のレーザーによる検証においては、雑木林の木々などに光が当たると、外敵を察したかのような動きを見せる事も検証にて確証。白鷺の追い払いに最適なドローンの高度や飛行ルート、スピーカー音量や音の種類、光の角度や光度を本検証より導き出すことが出来たため、ドローンとスピーカー、ドローンとレーザー光機材に更なる改良を加え、更に効果的な白鷺対策ドローンの開発を進めていきます。

【つくば市役所 環境保全課からのコメント】

被害を受けている近隣市民の声に応えたい中、手法に頭を抱えておりましたが、ドローンによる新たな対策措置や、検証においては興味と期待をしています。今後も情報を共有しながら是非期待しています。

■株式会社JOGAについて

平成27年に競技用人工芝の再利用販売を個人事業で立ち上げ、令和元年に法人化、現在は海外メーカーと取り組み、オリジナル製品の販売を行う、自社フットサル施設JOGAフットサルパークつくばを所有し、ドローンのフライトスクール及び空撮事業を茨城県つくば市で展開しております。

【会社概要】

会社名:株式会社JOGA

所在地:〒305-0051 茨城県つくば市二の宮2-17-4 Ninomiya Cube2A

代表者:仁田 忍

設立:設立 令和元年12月25日

URL:https://joga.ltd

事業内容:各種人工芝の販売敷設

施設人工芝改修/張り替え事業

オリジナル人工芝インテリア商材の製造販売

ドローンフライトオペレータースクール

各種空撮、企業PV制作、その他ドローンソリューション

JOGAフットサルパークつくば不動産賃貸

複合ビジネスモデル戦略コンサルティング

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。