- 2025.10.24

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月17日に毎年恒例の系列ドローンスクール向けの会合「JUIDA認定スクールフェスタ2025」を開催し事業報告や案内、関連表彰、懇親会などを行った。熊田知之事務局長がJUIDAとして今後、市場開拓に力を入れる方針を表明した。スクール表彰では「理事長賞」に株式会社Dアカデミー関東本部を選出した。鈴木真二理事長のあいさつ、関係省庁からの代表による来賓あいさつや、埼玉県での八潮陥没事故対応、大阪市での大阪・万博対応などのJUIDAとしての活動報告を2時間10分行い、その後懇親会が催された。

熊田事務局長「今後はスポーツや音楽の市場にも」

鈴木理事長 「会員数2万5555組」

スクールフェスタはJUIDAが毎年一度開催しているJUIDAに加盟するドローンスクール向けの会合で、前半にJUIDAの基本方針や重点施策の説明、JUIDAや会員の活動報告、加盟スクールの活動を顕彰する表彰式が行われる。後半に立食式の懇親会が用意されている。催事名が「フェスタ」で司会も「最後までお楽しみください」と案内するが、祭り要素はなく、あいさつと発表と報告と表彰が前半の2時間を占める。新方針の表明が行われることもあり、例年、報道機関が取材する対象にもなっている。

会場は前年に続き東京大学本郷キャンパス内の学術交流拠点「山上会館」で、前半の第一部は2階大会議室で、後半の第二部は1階ホールで行われた。大会議室は机と椅子が演台に向かって並べられるスクール形式で、後半は立食パーティーだ。

なお会場となった山上会館は国立西洋美術館新館などの設計で知られる建築家、前川國男氏が設計した建物で、「山上会館」の名は、かつてこの場所にあった「山上御殿」に由来する。山上御殿は富山藩の表御殿でこの場所に移築され1923年の関東大震災で焼失したが、1986年に東京大学創設100周年記念事業として会館が建てられ「山上会館」と名付けられたと言われる。

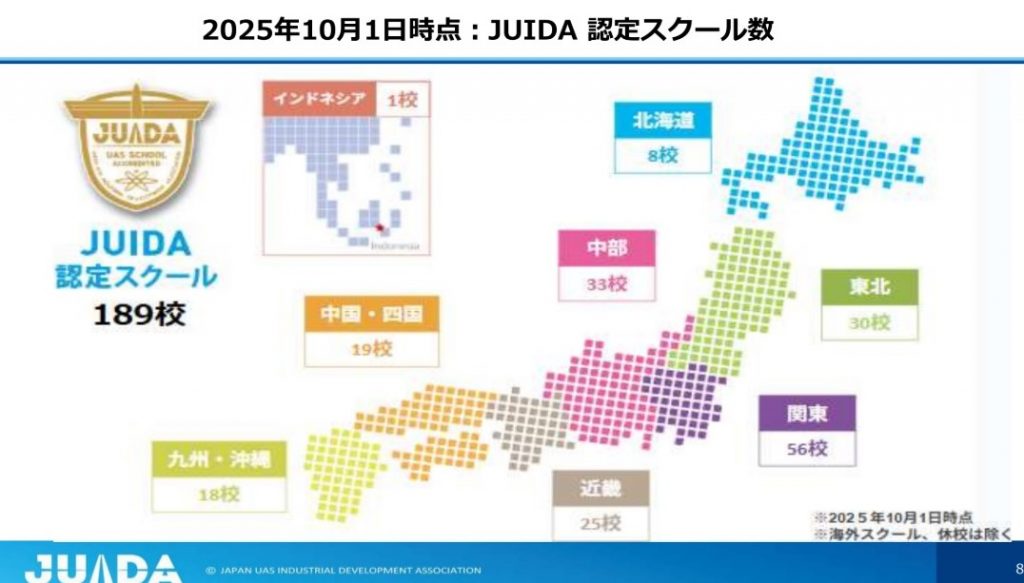

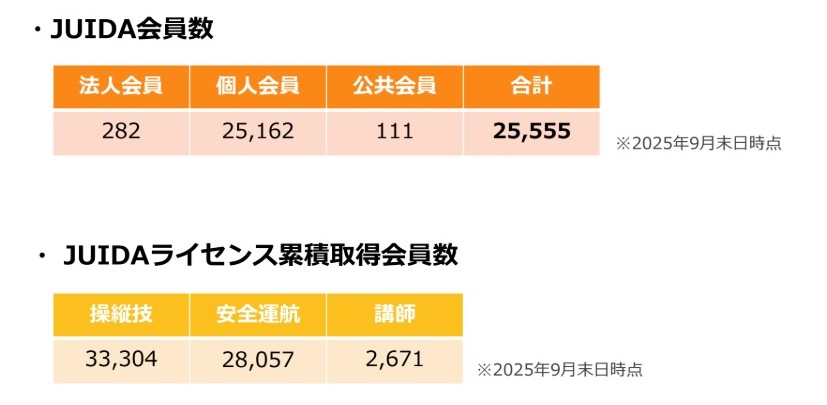

フェスタはJUIDAの鈴木真二理事長のあいさつで始まった。鈴木理事長は「毎年掲げているスローガンですが2025年は『ドローン新世紀』の意識のもと『JUIDA未来創生元年』を掲げています。新たなドローン産業の発展に向けて取り組むつもりです」と抱負を述べた。JUIDAの勢力についても、会員数が9月末時点で個人・法人をあわせて2万5555組、操縦技能証明取得者が累計で9月末時33304人、認定スクールの数が10月1日時点で189校と紹介した。自衛隊、自治体などとの連携拡大や国際機関とのMOU締結かっく台などこれまでの活動も概観した。

経産省古市氏「国産機開発を支援」 ACSLに軽量化、飛行時間拡大で26億円

鈴木理事長のあいさつに続き、経産省製造産業局航空機武器産業課次世代空モビリティ政策室の古市茂室長と、国土交通省航空局安全部無人機航空安全課の江口真課長が来賓としてあいさつにたち、それぞれの取り組みに言及した。

この中で、経産省の古市氏は、JUIDAの創立10周年に祝意を述べたあと、国産ドローンの開発を支援していることに触れ「中小企業イノベーション創出推進事業のフレームで、ACSLの軽量化、飛行時間拡大などのレベルアップに26億円を支援しました。飛行時間はできれば40分とか45分にしたいと考えています。ほかにもイームズロボティクスには30億円、テラドローンにも支援しています」など企業名をあげ、開発の方向性にも触れながら紹介した。

国交省江口氏事故増加に言及 「受講確認できないのに終了証」と不適切例も紹介

国交省の江口氏は、フェスタへの招待に対する謝意を述べたあと、ドローンの制度の運用状況を概観した。それによると「許可承認件数は年間7万件ほど、機体数は現在35万機程度、登録講習機関は9月末時点で835スクール」だ。また今後段階的にUTM導入を図る方針や、レベル4の飛行に必要な第一種の認証機体について促進する方針も表明した。

江口氏は一方で、ドローンに関わる事故が増えていることに警鐘を鳴らした。「令和5年、6年と残念ながら増えている状況で、より安全な運航を実現するには操縦者の安全リテラシー醸成、運航技術の向上はかかせないと考えており、登録講習機関のみなさまにサポートをお願いできればと思っております」と協力を要請した。また「終了証明書の発行に、学科講習の終了が確認できない事例があるなど不適切な事例があった」と言及し、スクールに対し適切な運用を促した。登録講習機関の登録がはじまって期限の3年を迎えることから、適切な更新手続きも呼び掛けた。

熊田事務局長、「ひとづくりから市場づくりに移行」

来賓あいさつに続き、JUIDAの熊田知之事務局長が重点施策について説明した。

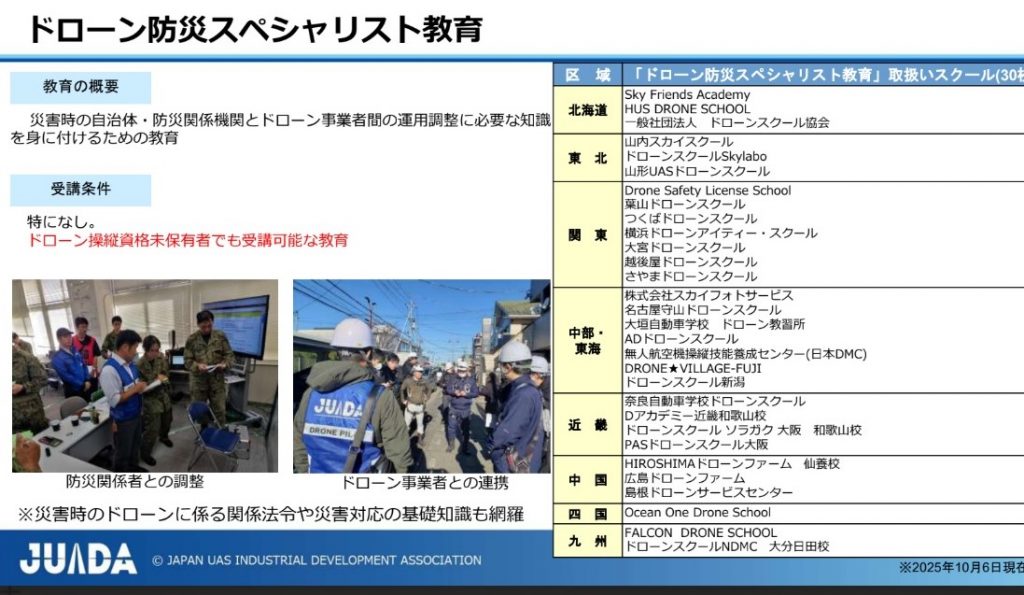

この中で熊田事務局長は「ドローン産業の健全な発展をミッションとして、これまで人材育成をメインに活動してきましたが、10年たってまいりますと世の中の変化も大きく、ひとづくりからいわゆる働く場所、市場づくりに焦点を移してきています」と報告。マンション外壁点検の業務に求められる技術を伝える「ドローン点検スペシャリスト育成コース」がその一環だと説明した。このコースはJUIDA、株式会社東急コミュニティー(東京)、株式会社ハミングバード(東京)が構築したカリキュラムだ。

なお、この日の会場である山上会館も、東急コミュニティが管理している。

このスペシャリスト教育は、認定スクールを通じて販売していて、取り扱いスクールが現在30校になっていることも紹介し「多くのスクールに取り扱って頂けると嬉しく思います」と話している。

熊田事務局長は「東急コミュニティさまは全国で8万8000棟のマンションを管理しておられ、これだけでも大きなマーケットであることが分かります。またマンションだけでなく、これからそれ以外の、たとえばスポーツ分野、または音楽、あるいは建築、公共インフラなど水面下でいろいろと話をしております」と、市場開拓を多方面で仕掛ける方針を表明した。

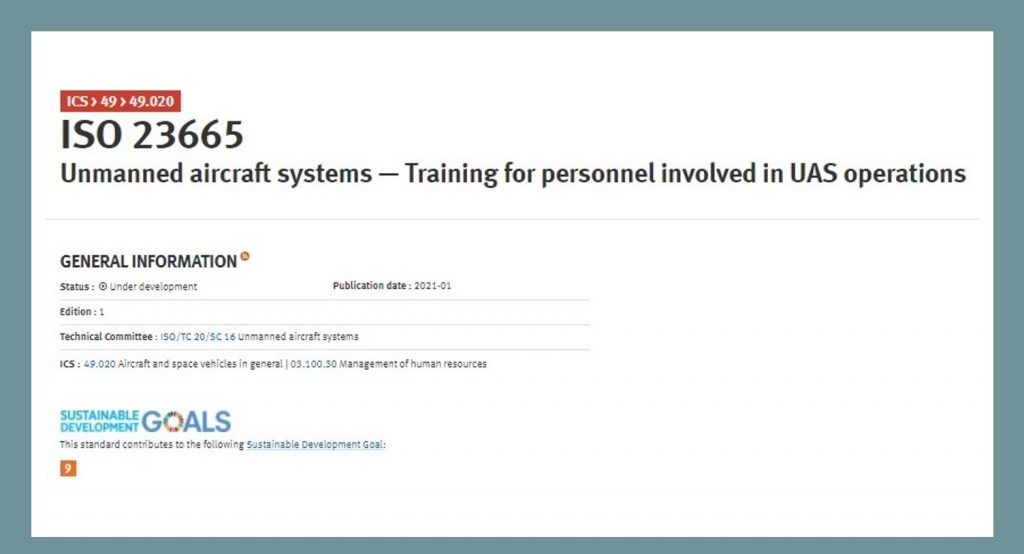

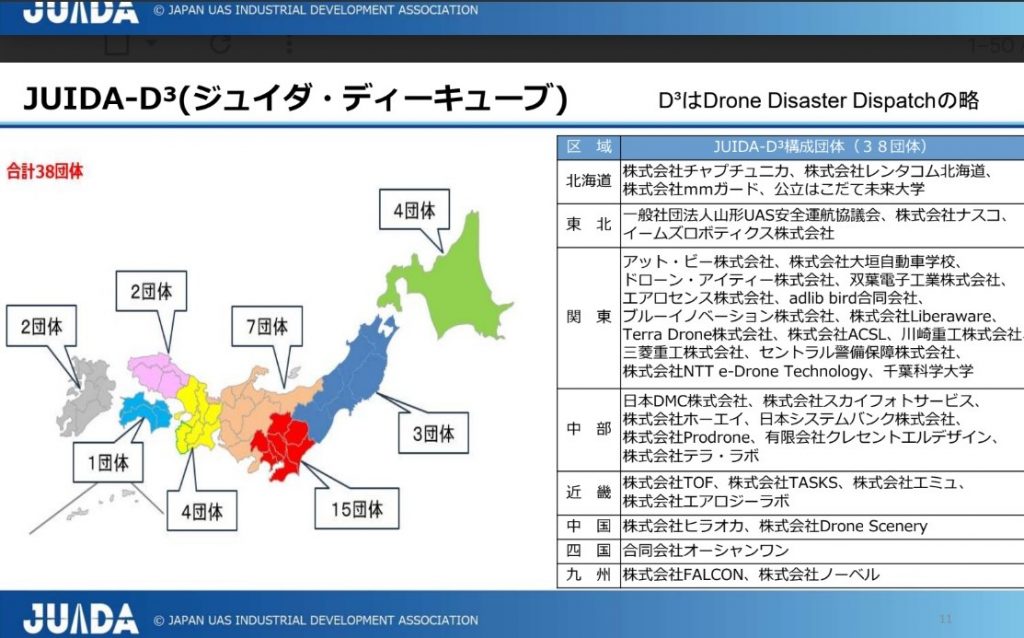

さらに、災害対策のための発災と共に活動に入る専門組織D³(ディーキューブ)を組織していることや、ドローンに関するISO(国際標準化機構)制定の国際規格について、日本国内の意見をまとめる国内委員会の事務局をJUIDAが担っていることなどを紹介し、「さらにみなさまと(ドローン産業を)発展させていきたいと思っております」と述べた。

Dアカ、固定翼機の講習開発で理事長賞

認定スクールの活動を顕彰する表彰も行われた。

最高賞にあたる理事長賞には、固定翼機(飛行機型)の国家資格取得を目指す講習を初めて開始したDアカデミー株式会社が運営するドローンスクール、「Dアカデミー関東本部が、応募8スクールの中から選ばれた。Dアカデミーは2023年のスクールフェスタで、ザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が評価されて理事長賞を受賞していて、今回はそれに続く2度目の受賞となった。

また特別賞として、現場対応力に着目した人材育成に力をいれているアスキムドローンスクール(アスキム株式会社)、広島・神石高原町の防災事業に取り組むドローンファーム仙養校(株式会社DroneScenery)、大阪・関西万博の世界こども未来会議に出展したドローンテクノポート神戸(株式会社ミラテクドローン)の3校が選ばれた。

また、PASドローンスクール大阪(パシフィックエアサービス株式会社)、トンガレコクド/未来アカデミー(日本国土開発株式会社)、FALCON DRONE SCHOOL(株式会社FALCON)、IDS池上ドローンスクール(株式会社IDS)に感謝状が贈られた。

Dアカデミーの依田健一代表は、理事長賞を鈴木真二JUIDA理事長から受け取り、写真撮影やあいさつをし、一度着席して一連の表彰を見守ったあと、再び司会に招かれて登壇し、授賞理由となった固定翼機の国家資格講習創設について説明した。

依田代表は、自身が小学3年からラジコンに親しんできたことなど自身の経験談をおりまぜながら、「レベル3・5が広く活用される中、VTOLを含む固定翼機の需要が高まることが想定されるため、取得のための講習をゼロから作りました。複雑な講習内容を私自身が理解するため国交省航空局にもおたずねして理解を深めました。それを分かりやすくするため複雑な教習内用をかみくだいて言語化したり、講師の指先の動きが講習生の手元で再現される仕組みを作ったりしました。練習環境も都心から1時間の場所に整えてあります。われわれの講習の利点の一つと言える点は、この会場が試験会場にもなることです。会場受験の難しさは、初めての会場で初めての機体を扱うところにあると言われますが、われわれの講習を受けたら、試験もその会場で行いますし、練習機が試験機になります。試験管は出張して審査して頂いております。このあたりを評価頂けたのかと考えています」と説明した。

このあと、八潮道路陥没の取り組みに協力した事業者として株式会社Liberaware(東京)、ブルーイノベーション株式会社(東京)への感謝状贈呈や、現場指揮者の報告、大阪・関西万博での運航調整業務に携わった事業者への感謝状贈呈や、関係者の報告、開講10周年表彰年、開講1周年記念表彰などが行われた。

JUIDAの公式サイトでは当日の式次第などが「JUIDA認定スクールフェスタ2025開催報告」としてまとめられている。

理事長賞を受賞したDアカデミーの依田健一代表が固定翼機の国家資格取得を目指す講習の開発について講演

JUIDAの鈴木真二理事長

JUIDAの熊田知之事務局長は市場創造に重点を移し、現在の点検講習に加えスポーツ、音楽も検討中の述べた

大阪・関西万博での運航管理チームを率いたブルーイノベーションの熊田貴之代表

八潮陥没で災害を支援したLiberawareの閔代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.9.1

ラトビアのドローンメーカー、FIXAR社が開発した「FIXAR 007」の飛行デモンストレーションが8月、滋賀県高島市の琵琶湖畔で行われた。回転翼と固定翼の併用機で、機体タイプはカタログに垂直離着陸をする「VTOL」であることが記されているが、垂直よりもやや角度をつけて軽やかに飛び立つ独特の離陸スタイルを披露した。デモンストレーションのためにラトビア本国から来日した同社デモエンジニア、イルマー・トーリン氏は、「設計でフォーカスした点は、コストパフォーマンスにすぐれ、シンプルで信頼できる機体であること」と紹介した。主催した株式会社World Link&Company(SkyLink Japan、京都市)は、「日本に向いた機体ではないかな、と思っています」と話している。

徹底して稼働部をなくしたシンプル設計 FCなどは独自開発

地表に対し回転軸が斜めになるようにと取りつけられたプロペラが特徴的 飛行が披露されたのはオリジナルのFIXAR 007に、LTE対応の改良を加えた「FIXAR 007+LTE」。カスタマイズはWorld Link&Companyが担った。

翼長は162㎝で、フレームに4つのモーターが取り付けられ、そこに回転翼がつけられている。4つのモーターの回転軸はいずれも地面に対し斜めに取り付けられている。チルトする機構は備えておらず、斜めのまま角度が固定されたプロペラは大きな特徴だ。飛行中の左右の傾きを制御するエルロンも、進行方向を左向き、右向きに制御するラダーもない。制御はすべてプロペラが担う。このためフラップがあれば必要となるサーボモータが不要だ。稼働部を減らすことを徹底的に追求したシンプルな構造となっている。

「ないもの」はほかにもある。たとえばコンパスがない。機体の飛行方向などの把握には、ピトー管で測定した風速とGPSを使う。

プロポも本来は、ない。同社が独自開発した「FIXAR xGroundControlソフトウェア」を使いパソコン上で飛行ルートなどのミッションを作れば、離陸してミッションをこなす。人での操縦を想定していないためプロポが設定されていない。ただし日本向けには、操縦者が機体制御の責任を持てるようにするため、プロポに対応させている。

ミッションをつくる「FIXAR xGroundControlソフトウェア」は、飛行ルートを設定するさいに、画面上で平面に高さも加えた3次元でつくれることが特徴だ。斜面を含む地形を空撮したり測量したりする場合、対象の地形を地図から選び、飛行の高さなど必要な情報を入力すると、ソフトウェアが3次元でラインを生成する。生成したルートを手入力で修正することも可能だ。

斜め上発想の斜めプロペラが生み出す軽やかな斜め離陸

FIXAR007の斜め上発想の離陸シーン 実演では、特別な演出もなく機体が地面に置かれたところからスタートした。見学者が取り囲んで見守る中、「起動します」の合図とともにプロペラが回転しはじめた。と思ったら、数秒で機首を上空に向けて勢いよく、軽やかに飛び上がった。ふわりとゆっくり浮上する様子を予想していたが、それとはまったく違い、直線を斜め上にすっと引くような上昇軌道を描いた。ロケット花火の打ち上げに似ていると話している見学者がいた。

上昇しきると静止することなくそのまま水平飛行の態勢に移行した。上空100mを巡行していても、ややプロペラ音が聞こえるのは、マルチコプターと似ている。飛行音は上空をすべるように飛ぶWingcopterなどとは趣が異なる。

機体は数分後、測量のミッションを終えて、ほぼ元の位置に戻ってきた。着陸時には目標地点上空で、ホバリングをしながら態勢を整える。首を斜め上にもたげた離陸時と同じ姿勢をとり、そのまま斜め上を向いたままゆっくりとおりてくる独特な着陸スタイルだ。着地も手動の補助なしでほぼ離陸場所に降りた。

寒さトラブル対策が培ったシンプル機構が使いやすさを磨いた

最大離陸重量は7㎏でこのうち5㎏は本体とバッテリーのため、それ以外に2㎏までの荷物が積める。離陸150gのペイロードなら75㎞飛行でき、400~500gのカメラを使えば45㎞から50㎞の空撮が可能(直線ルートなら55㎞)という。ペイロードめいっぱいの2㎏のLiDARを搭載すると25㎞飛べる。

どこまでもシンプルを追求した機体は、収納もシンプルだ。ふだんは専用の容器に納められていて、容器をあけると、本体と左右の翼が出てくる。それだけだ。組み立ては固定翼を本体に取り付けたら終わる。

FIXARのイルマー氏は、シンプルの追求はラトビアの厳しい寒さに関係があると説明する。「厳しい寒さの中で飛行させようとしても凍結して飛ばせないことがしばしば起こります。このため、凍結して不具合を起こす場所を、そもそも減らすことを考えてできあがったのがこの機体です」と説明する。

WorldLink&Companyの渡辺一生執行役員は、「その結果、取り扱いが簡単になりました。測量需要の旺盛な日本に向いている機体だと思っています」と話した。日本仕様は4GLTEに対応する。価格は「同じクラスのほかのVTOL機の半分ぐらい」という。

FIXAR007について説明するFIXAR社のイルマー氏(中央)

機体を確認するデモフライト参加者

風速を測定するピトー管

機体の説明をするWorld Link &Companyの渡辺一生執行役員

説明会の様子。多くの関心を集めた

FIXARの内部。前方にカメラ、真ん中に日本オリジナルのSIM、黒い箱にFIXARが独自開発したFCが収まる。バッテリーはうしろからスライドさせてとりつける

収納もシンプル。分解せずにほぼそのまま専用ケースに入る

着陸態勢をとる機体。このまま斜めの姿勢で垂直におりてくる

ミッションをつくる様子も公開

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 エアロセンス株式会社(東京都文京区)は8月6日、都内で新型VTOL機の発表会を開いた。「AEROBO wing(AS-VT01)=エアロボウイング」と名付けられた固定翼産業用ドローンは、1kg までの荷物を搭載して垂直離着陸を行い、最大時速100kmで航続距離は50kmとなる。発表会に登壇した佐部浩太郎代表取締役社長は、1年間で100台の販売を目指すと語った。

測量・点検・物資輸送など多岐にわたるソリューション向け

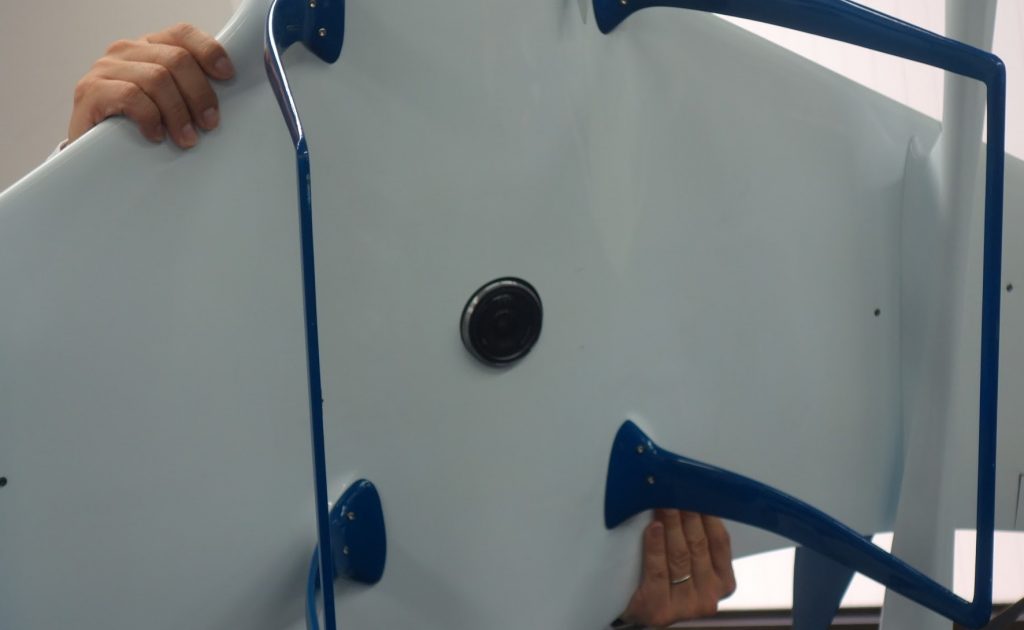

新型VTOL「AEROBO wing(AS-VT01)」とエアロセンスの佐部浩太郎社長 今年で設立から5周年を迎えたエアロセンス。佐部浩太郎代表取締役社長は新型VTOL機「AEROBO wing(AS-VT01)」について「FRPで空力性能に優れたデザインにし、チルトローターと推進ローターをあえて別に装備することで、パラシュートが不要な安全な飛行が可能になる」と説明する。

同社では、これまでにもVTOL機の開発に取り組んでおり、従来機は、単一のローターが回転する構造で、離着陸と水平飛行を担っていた。それに対して、新型機では、マルチコプターのように離着陸用の4つのローターと、水平飛行用の1つのローターを備えた。その結果、旧型機に比べて安定したホバリングを実現し、緊急時の対応も安全性が増したという。

また、新設計の機体は軽量かつ強靭なFRP製。羽を取り外せばコンパクトになり、輸送、運送の利便性が高まった。会場では、軽さを示すために佐部社長が機体を持ち上げてみせた。

新型VTOL機「AEROBO wing(AS-VT01)」は、これまで同社が提供してきたマルチコプターのAS-MC03-Tに比べて、航続距離は50kmと5倍になり、1kgのペイロードで空撮や測量が可能になる。佐部社長は「鬼怒川の2kmに及ぶ河川のモニタリングに、これまでは3日で30フライトが必要だったが、エアロボウイングなら20分で完了します。精密農業や測量など、1回のフライトで広域を飛行できるので、効果の出るソリューションを提供できます」と話す。

「AEROBO WING(AS-VT01)」の導入には、本体の価格に加えて、測量などで利用するカメラと、飛行制御のためのPCやソフトウェアも必要になる。また、年間の保守料は、本体価格の1割となる50万円を予定している。

【AEROBO wingの主な仕様】 機体名称 AS-VT01 外形寸法 プロペラなし(mm) 2130 x 1200 x 450 本体重量(バッテリー込み)(kg) 8.54kg 最大離陸重量(kg) 9.54kg 最大搭載可能重量(kg) 1kg 最大使用可能時間(分) 40 分 最大飛行距離(km) 50km 最高速度(km/h) 100km/h 巡航速度(km/h) 75km/h 飛行可能風速(m/s) 10m/s 飛行制御 飛行計画による自動航行、またはマニュアル飛行 改正航空法 対応済み。全国包括申請にも対応 安全機能 飛行中の自動航行/マニュアル操作切り替え LED 灯火(赤/緑/白) 飛行禁止領域への侵入防止設定(ジオフェンス機能) 自動帰還(無線切断、バッテリー残量低下時) 自動着陸(GPS 異常、バッテリー残量低下時) 障害物検出/通知 フライトコントローラー 自社製フライトコントローラー +高性能アプリケーションプロセッサ(Linux) センサー GPS、IMU、カメラ、他 拡張端子 USB,UART、他

質疑応答では、1kgというペイロードに対する疑問に対し、佐部社長は「いきなり30kgからではなく、1kgから安全性を確認して広げていきたい」と説明した。ちなみに、空撮用のカメラは固定式で、高速なシャッタースピードにより速い速度で移動しても、正確な撮影が可能だという。今後は、カメラ用のジンバルも開発していく計画がある。海外の高性能なVTOL機に比べほぼ半分の価格となり、国内生産という点からも、産業分野で高い需要があるとエアロセンスでは期待している。

機体の底にカメラが取りつけられている AUTHER

田中 亘

田中 亘