- 2024.9.20

山梨県は、富士山麓に広がる青木ヶ原樹海での夜間パトロールにドローンを活用する取り組みを始めた。自殺防止対策の一環で、ドローンの運用は海岸警備や夜間警備の実績を持つ株式会社JDRONE(ジェイドローン、東京)が担う。9月18日は富士河口湖町の景勝地、富岳風穴の隣接地にドローンやモニターを設置し、自動飛行のデモンストレーションや最初の取り組みを行った。国の天然記念物である青木ヶ原樹海は、観光名所が多く海外からの観光客も多く訪れる。一方で自殺多発地帯としても知られ、山梨県は見回りなどの対応を強化している。ドローンでの見回りは夜間の見回りと人影を発見したさいの声掛けを担う。

海岸警備や果実泥棒対策などの経験、自殺抑止にも 自動充電ポートDock 2も活用

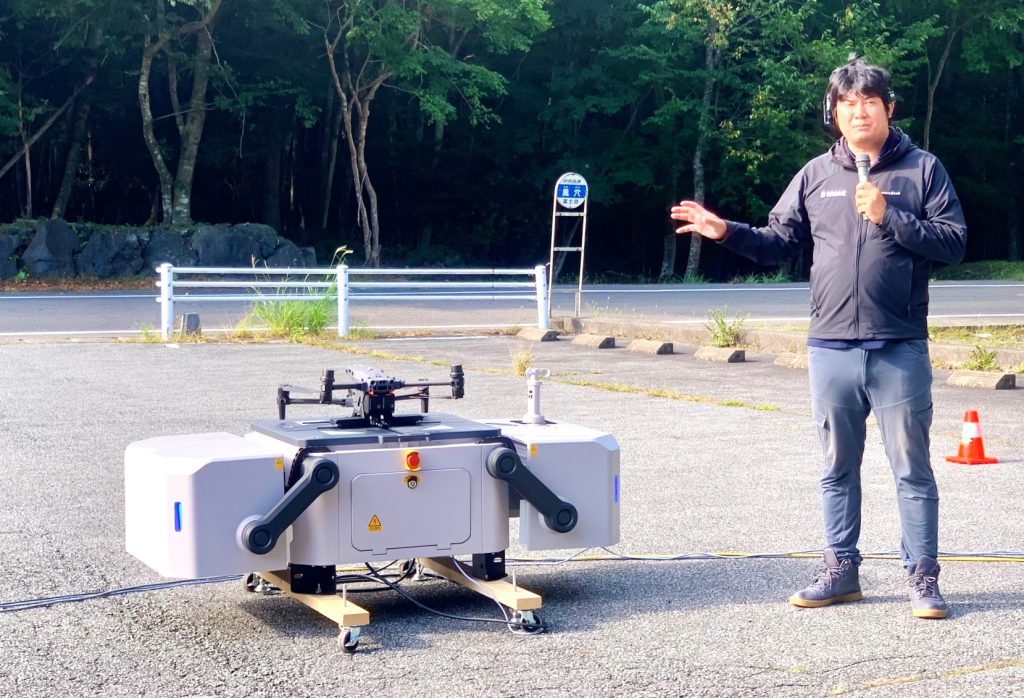

初日の9月18日には、富岳風穴の隣接地に拠点を整備した。見回り用にサーマルカメラを搭載したドローンDJI Matriceシリーズを用意し、自動充電ポートDJI Dock 2、DJI Dock 1に配備。スピーカーなど防災対応の装備をJDRONEが独自にカスタマイズしたセキュリティ用ドローンも待機させた。またドローンから届いた映像を受信するモニターなども準備した。

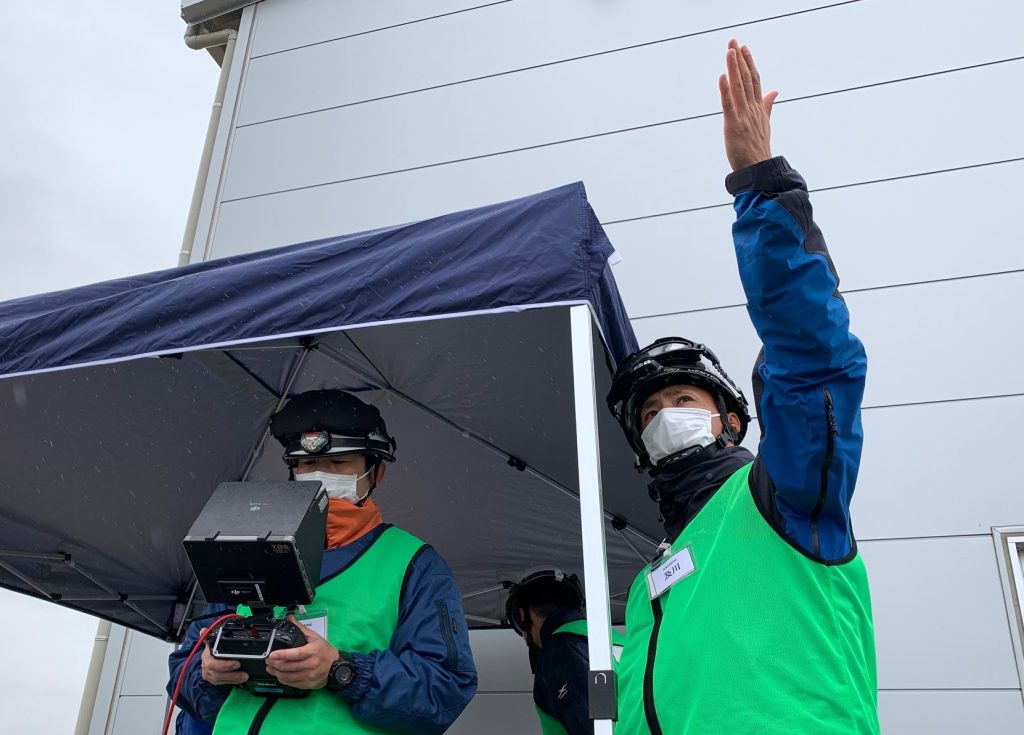

デモンストレーションではで見回り用ドローンがDJI Dock 2から離陸し、樹海上空を飛行した。この日はデモンストレーション用に樹海内をスタッフが歩きまわっていた。モニターにはドローンから送られてきた映像が温度の違いで白、黒の濃淡で表示された、とくに温度の高いところは赤で示された。ドローンの離陸から数分で、モニター内に不自然に動き回る白く動く点が確認できた。今度はスピーカーを備えたセキュリティードローンが離陸し、白い点が見えた地点に向かって上空から、散策路をはずれないよう促すメッセージなどを流した。メッセージは山梨県が専門家に相談したうえで練った。また上空から流す音声は入力を切り替えることで、肉声で呼びかけることができるようにもなる。

今回のプロジェクトでドローン運用の実務を担うことになったJDRONEは、海水浴客の不測の事態を警備するパトロールなどドローンを使った警備で実績を持つ。また2023年に吸収合併した当時の株式会社ヘキサメディアは、2021年に甲州市で果実盗難対策として不審者、不審車両を上空からドローンで発見、特定し盗難抑止につなげる取り組みを実施している。今回もこうした豊富な経験が生かせる。

山梨県によると、この事業の目的は「自殺企図者の保護」だ。県は対策として日中の時間帯には365日、パトロール員が自動車での巡回と遊歩道の徒歩での巡回を行っていて、保護の実績もあがっている。ドローンは、パトロール員の巡回が終了した夜間の見回りを担う。自殺企図者を発見したさいにはパトロール員に連絡をとって保護にあたる。必要に応じ警察とも連携する。

2023年に山梨県内で自殺とみられる死者が発見されたのは215人。人口10万人あたりの自殺者数26.8で2年連続全国最悪だ。3割は居住地が山梨県外であることもわかっている。

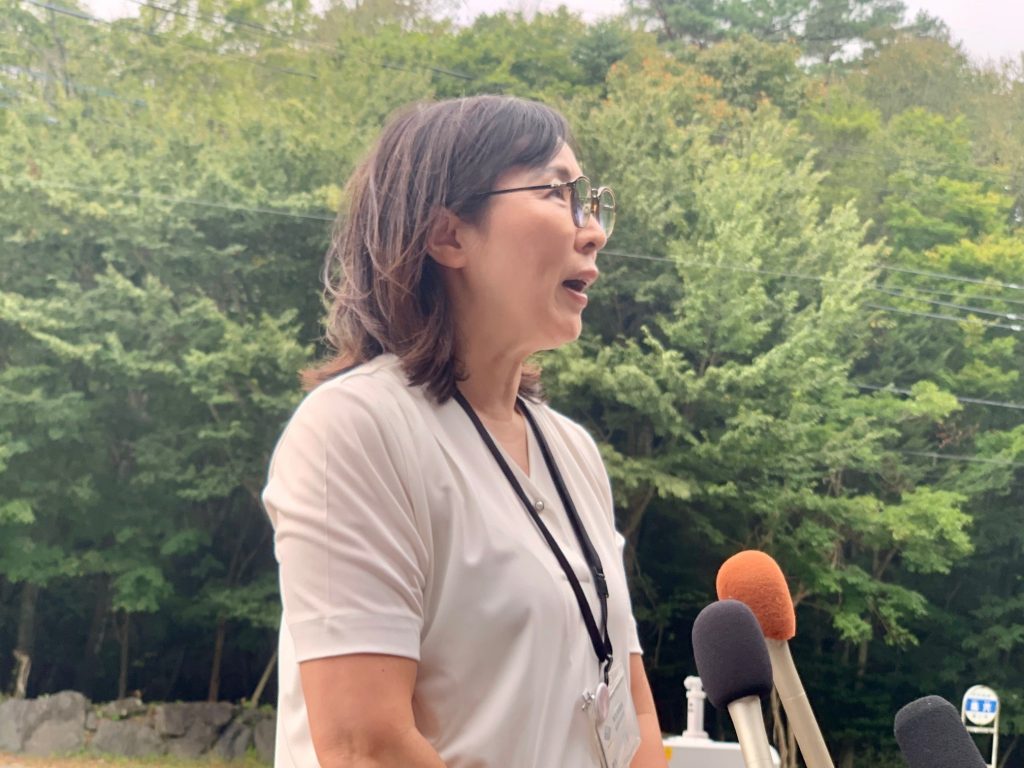

山梨県健康増進課の知見圭子課長は「ドローンによるパトロールを含めて様々な方面からアプローチし、自殺防止に取り組んでいきたいと考えています。青木ヶ原は自然が多様で名所も多く魅力あふれる場所です。こうした魅力で知られることを期待しています」と話している。

富岳風穴の隣接地からドローンが離陸し青木ヶ原樹海をパトロール

ドローンを活用した自殺抑止の取り組みには多くのメディアがその効果を期待し関心を訪れた

声をかけるためにJDRONEが市販機をカスタマイズしたレスキュー用ドローン

モニターでドローンから送られてきた映像を確認

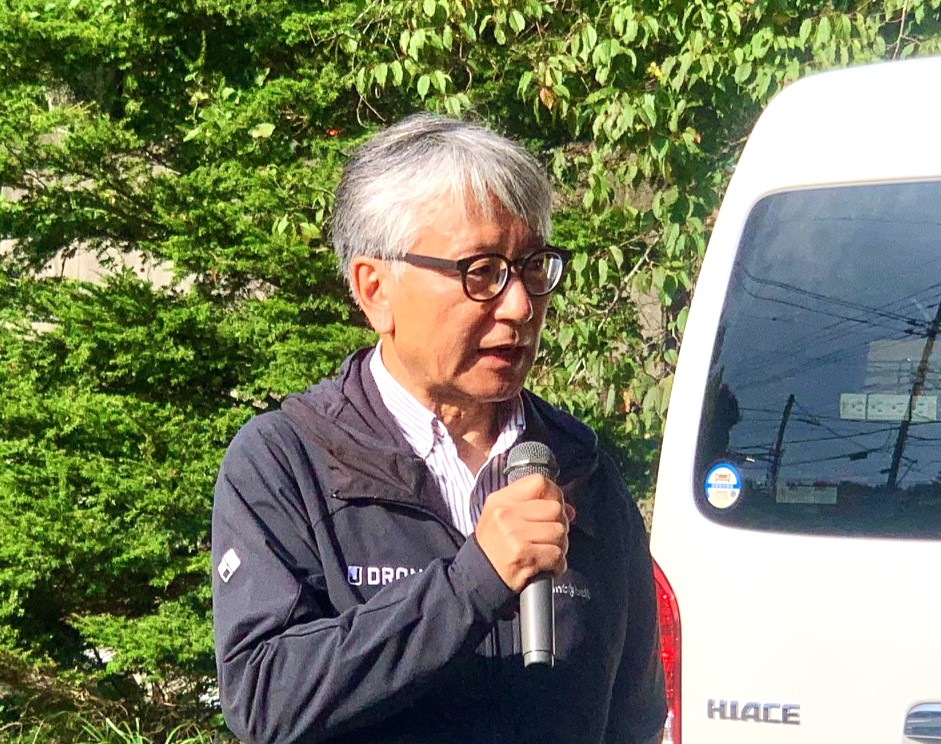

あいさつするJDRONE代表取締役社長の大橋卓也氏

パトロールするドローンはDock2から離陸する

ドローンの取り組みについて説明する山梨県の知見圭子課長

ドローンの離陸地に近い富岳風穴は青木ヶ原に多い名所のひとつ。内部は夏でもひんやりとし天然の冷蔵庫といわれる

豊かな自然が来場者をもてなす青木ヶ原 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.12.16

総務省消防庁は、全国の消防本部などの職員を対象に、ドローン運用の指導役を育成する「ドローン運用アドバイザー育成研修」を福島ロボットテストフィールド(RTF、南相馬市、浪江市)で開催した。アドバイザー育成研修は前年に続き2回目で、今回は、テレビ番組の撮影や調査向けの空撮のほか、消防本部向けの研修の実績もあるドローンのスペシャリスト集団、株式会社ヘキサメディア(埼玉県川口市)が指導を担当し、実践を重視した研修を実施した。研修には全国の消防職員が参加。研修は2日間の実技訓練を含めた4日間の日程で、修了者は「ドローン運用アドバイザー」として、各所属先で災害時にドローンを運用する際には、リーダーとしての役割が期待される。

「捜索訓練」、「構造物飛行訓練」など5つのカリキュラムと夜間訓練

研修参加者ドローンの運用経験を持つ消防職員で、消防庁の募集に応募した中から地域的な偏りが生じないよう考慮して決められた。研修カリキュラムは、消防の活動現場を想定して実戦に応用できるよう、消防庁とヘキサメディアが練り上げた。指導的立場となるアドバイザーの育成を目的としていることから、前年に開催された研修に参加し、すでに所属先でアドバイザーとして活躍している1期生の消防職員が、指導者として参加したことも特徴だ。

研修は初日に講義、2日目、3日目に実技が行われた。講義では、1期生が実際の災害現場でドローンを活用した際の映像を交えながら、運用上の留意事項を提示するとともに、土砂災害時の活用方法や、最新の映像伝送ツールが紹介されるなど、ドローンに関する幅広い内容が盛り込まれた。

実技では、3人ずつ5班に分け、5種類のカリキュラムを順番にこなした。5種類は「NIST/ATTI」、「自動航行」、「目視外高高度」、「捜索訓練」、「構造物飛行訓練」。それぞれについて1時間ずつ、各班ともすべてのカリキュラムをこなす。3日目は、2日目と同じカリキュラムを、運用の難易度を高めて、さらなる技能の向上を目指した。また、2、3日目の日没後には、全班合同で 夜間訓練も実施した。

実技はいずれもRTFの施設を有効活用した。

捜索訓練では住宅、ビルなどを再現した「市街地フィールド」と呼ばれるエリアで、要救助者にみたてたスタッフを上空から捜索する運用を実施。班の3人は指揮者、操縦者、補助者に役割を分担し、適切な飛行と、ドローンの飛行状況の確認と伝達、モニターから得られる被災現場の状況の確認と伝達を行った。また、1期生がこの訓練の指導にあたり、「現場では思っている以上に自分の役割に集中するもの。モニターに要救助者が確認できたのかどうかなど、お互いに声をかけあうことが重要」などの助言をしていた。

構造物飛行訓練には、6階建て高さ30メートルの試験用プラントが使われた。NISTの技能評価に使われる、底に円や文字が描かれた「バケツ」をあらかじめスタッフが設置。参加者はそのバケツをドローンで探し、描かれた文字を正確に読み取る。2日目と3日目では、バケツの設置する角度を変えてある。2日目では上空からバケツを探せば、文字が読み取れる角度に設置してあり、3日目はその角度を変更する。参加者は3日目には、2日目とは異なる飛行をしなければならなくなる。

ヘキサメディアの野口克也代表取締役は、「カリキュラムの検討は総務省消防庁と相談しながら進めました。検討時点では、いくつものカリキュラムを構想して、それを5つに凝縮、整理して提供したのが今回の研修です。火災現場の実践に活かせることと、指導法そのものを持ち帰っていただくという趣旨を重視しました」と語る。

参加した消防隊員の1人は「ドローンは普段から扱っていますが、災害現場を再現して訓練することは難しいうえ、災害現場で必要となる技能を体系的に修得できる機会はありません。今後ドローンは間違いなく必要な技能になるので、この機会に技能を身につけ、それを地元で生かしたいと思っています」と話した。

「ドローン運用アドバイザー育成研修」を企画した総務省消防庁消防・救急課の平田警防係長は、「参加者はある程度ドローンの操縦のスキルを持っています。今回はさらに一歩進んで、アドバイザーとして、研修で身につけた技術や、指導法を持ち帰って頂き、主導的な立場で所属する消防機関に還元してほしい。今回指導して頂いたヘキサメディアの指導法そのものも教材です。ヘキサメディアは、オーダーメイドで『消防がどう使うか』という視点に立って内容を練って頂いたので得るところは多いと思います。」と実践的な内容にこだわったことを強調。

また現場での生かし方について平田氏は、「たとえば、試験用プラントにバケツを設置して底の円や文字を読み取る訓練は、適切な場所にドローンを飛ばし、カメラの向きを調整してこそ可能になります。細かい技術ですが、これが災害の第1次的な情報収集に役立ちます。建物火災の現場では火災原因調査のために写真を撮り、客観的な情報を収集してどのように燃えたのかを判断します。ただ、付近の状況によっては最適な角度から撮影ができない現場があり、そういった場合にドローンで最適な角度から撮る技術が役立ちます」と解説した。

さらに今回の研修の意義について、平田氏は「災害現場で必要とされる技能を訓練できる環境はなかなかありません。ここまで環境を整えた中で訓練に集中できることは非常に有効だと思っています」と述べた。

総務省消防庁は11月、RTFを管理する福島県、一般公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構と、災害対応でのドローンの利用促進に関する協定を締結しており、今後も研修のバージョンアップを重ね、ドローンの活用を担う消防職員の拡大と、知識・技能の習熟を図ることで、各地域における災害対応力の向上を目指す方針だ。

試験用プラントに設置されたバケツを捜索

日没後の訓練も現場を意識

赤外線サーモグラフィーの映像を手掛かりに暗がりの中から要救助者を探す

ドローン運用アドバイザー育成研修を企画した総務省消防庁消防・救急課の平田警防係長(撮影のためマスクをはずしています)

株式会社ヘキサメディアの野口克也代表取締役社長(同上)

組み立てられたバケツツリーの円や文字を上空から読み取るNISTの訓練

バケツに書かれた円や文字を読み取るようドローンやカメラを操作

自動航行の方法も伝授

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

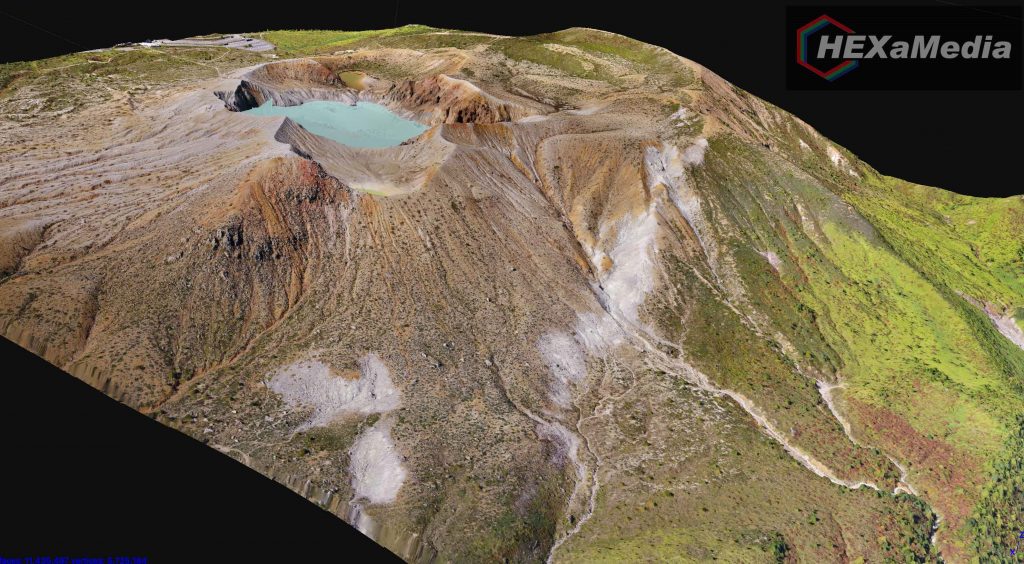

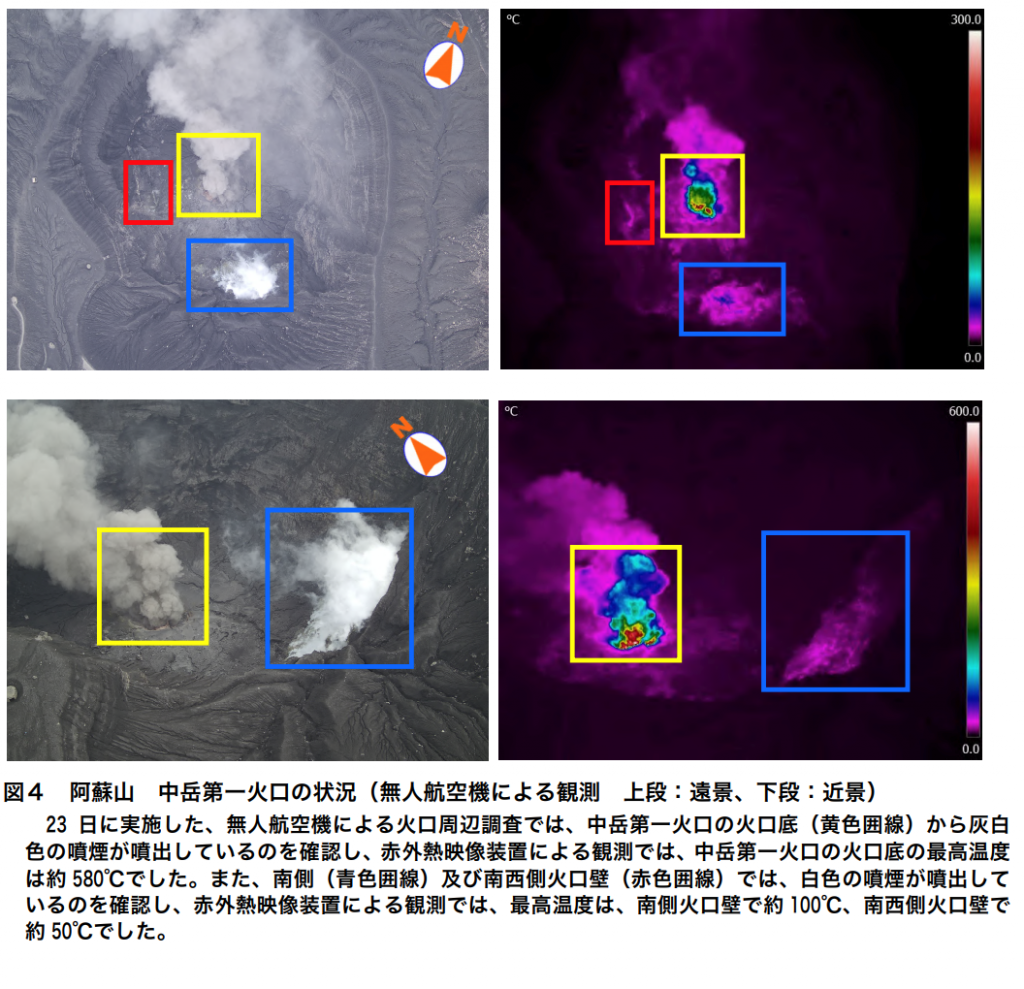

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 株式会社ヘキサメディア(埼玉県川口市、野口克也代表取締役)が、気象庁の火山活動調査を行ったことについて過日お伝えしたが、この調査でヘキサメディアは、立入禁止エリア外から、噴火口直上の撮影を遂行するため、赤外線カメラを搭載したドローンを、夜間に高度1200mまで上昇させ、距離にして4000m離れた場所へのフライトを行っている。難易度の高いこのミッションをどう遂行させたのか。代表の野口克也氏に聞いた。

早いバッテリー消費、広角でも600m頭上から見下ろす必要・・・高い難易度

――ヘキサメディアは今回の火山調査で、離れた場所から、地熱の影響を最小限にして噴火口直上の撮影をするという過酷な条件をクリアするため、夜間を中心に、高度1200m、距離4000mのフライトを実施しました。機体をどうしましたか?

野口代表 「(気象庁にも自分にも)前例のない撮影でしたので、手探りで機体選定を煮詰めていきました。具体的にはM210V2、Mavic2系(エンタープライズ含む)M600、Phantom4Proの中から、現地での使い勝手を考えてM210V2とMavic2EDにしぼりました。長距離、長時間、自動運航ができる機体で選びましたが、最終的にほぼ手動で飛ばしています。入札前にM210V2と、XT2が発売されて、伝送がLB2からオキュシンクに変わったのですが、ここがM210V2とXT2を選んだ理由として大きなウエイトをしめました」

――フライトではどのような工夫、準備をされましたか?

野口代表 「草津ー阿蘇、新燃ー口永良部という順番だったのですが、一つ一つ山の要件がそれぞれに違うので、ある一つのテクニックに力を入れた、とは言えません。たとえば草津は高度差こそあまり無いのですが、離陸場所の標高がすでに2000m近い場所です。とにかくバッテリーの消費が早いので、ここへの対応が必要でした。調査の基本の要求が火口周辺のオルソ撮影と、熱赤外線の真上からの撮影だったのですが、火口を1枚の赤外画像にしようとすると、13mmというXT2のなかで一番短い(広角)のレンズを持ってしても、火口から600m程度真上に上げる必要がありました。また、太陽光の影響を避けるために、夜間の撮影を提案しましたが、これは自分でハードルを上げて、自分で引き受けた感じです」

――距離も被写体から離れていました。

野口代表 「いずれの条件も、『立ち入り禁止区域外からの観測実習』なので、火口から2kmから3km離れた場所からの撮影になりました。火口を600mくらい見下ろすので、さきほどお伝えした距離と高度になった次第です」

高高度撮影、降下速度に注意を

――かなり神経を使いそうです

野口代表 「とにかく落とさないを目標にして、特に風の状態は神経を使いました。幸いにもどの観測地も、強風で全く無理、という日程に当たらなかったので乗り切れました。ただ、あとでログを確認して分かったことですが、口永良部では部分的に10m/sを超える風速になっていました」

――バッテリーは

野口代表 「バッテリーマネージメント、と言いますが、具体的には垂直方向のナビゲーションと時間管理です。普段、100mや150mの飛行に慣れていると、下降にかかる時間は計算に入れないと思います。水平方向は10m/sや15m/sくらいは出るので、仮に3000m進出していても、200秒(3分半)~300秒(5分)で帰ってこられるのですけれども、垂直方向はそんなにスピードでないのです。下降速度が3m/sに抑えられている都合上、1200mから降りてくるのに、400秒(7分弱)かかるのです。1200mの高度から帰ってくるには、200秒で離陸ポイント上空まで帰ってきても、まだ高度が600m残っていますので、そこからさらに3分半くらい降下に時間がかかります。M210でXT2をつけていると、TB55で25分、実質20分なので、帰還決断時間を間違えると、直上には帰ってきているのに、バッテリー切れになって、頭上数百メートルから落下することになります。一般に、この降下にかかる時間を計算にいれていないことが多いです。水平距離だけだと、「まだまだ余裕があるな」と、思ってしまい、降下速度の罠に陥ることが起こります。バッテリーの消耗と全体の撮影ボリュームから逆算しての降下帰還決断タイミングが、このミッションのキモでした」

――別の機体の降下と異なりますか?

野口代表 「過去にはインスパイア2などで、南硫黄島の上を1000mとかで飛ばしていましたが、インスパイア2は9m/sという異常な降下速度で降りることができ使いやすかったです。今回は伝送距離も考えてM210でした。この観測の後に発売されたM300RTKも当初3m/sの降下速度固定でしたが、ファームアップで4m/sになりました。

撮影時間わずか! 目視による手動撮影を選択

――撮影のほうはいかがだったでしょうか?

野口代表 「オルソ撮影も、苦労がかなりありました。測量されている方からは全くなっとらん!って怒られそうですけれど、前述の通りで、とにかく火山上空に行くだけでほぼバッテリーがなくなる状態です。火山上空でオルソ撮影に割ける時間はごくわずかしかありません。また、火口裏側などに自動運航で行ってしまうと、電波が途絶えて、帰還決断もできなくなってしまいます。そして、GSProもLitchiも飛行開始した場所から500m以上のプランが組めません。なんとか成立させるには、斜め写真も入れた目視によるラップの手動撮影を選択しました。高精細なカメラを積んで、3キロ離れた場所から1500mくらい上げて、余裕で1時間くらい飛ぶ機体があれば、なんとか出来たのでしょうが。このあたりに限界を感じました。」

――今回のミッションで発見したことはありますか?

野口代表 「今回の観測ミッションはエリアの広さ、高度、スケール感が、ドローンの業務というよりも、実機ヘリコプターでの観測に近いところがありました。風の流れの読み方も、バーチカルナビゲーションも、ヘリの実機に近い。そして、どの火山の上も、実機で飛んだ経験があったので、そういったこともあって乗り越えられたのではないかと思います。申請関係でも、高高度、夜間、目視外の申請はもちろん行いましたし、実機の各訓練区域との調整など、チームワークで乗り切った部分も多かったです。出向く場所はたいてい電波のない地方での撮影。今回も誰も経験したことがない観測で、ほかの誰にも頼れない中で、乗り切るしか無いという状況でしたが、それまでのさまざまな場所でのフライト経験はかなり役立ったと思っています。特に西之島、南硫黄島などの完全電波遮断地での撮影経験は大きいです」

――いま伝えたいことがあれば

野口代表 「ここ数十年は日本全国の火山は比較的穏やかであったと思います。しかしこの先十年も同じかというとそういうことはなく、いままで休憩していた火山が活動期に入ると思われます。火山活動予測、避難誘導、付帯的な災害の観測、予報などはこれまで以上に重要になりますし、ドローンはそこで大きな役目を担うと思います。その第一歩として、安全地帯からの長距離観測の一番手として旗を上げさせて頂いたことは、ありがたいと思います」

――ありがとうございます。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。空撮や調査、産業機運用などのドローン運用業務手掛ける株式会社ヘキサメディア(埼玉県川口市、野口克也代表取締役)は、気象庁の火山活動調査の一環として、ドローンで火山調査を実施した。調査したのは、草津白根山、阿蘇山、霧島山新燃岳、口永良部島新岳で、火山噴火口直上からの撮影を含めて撮影に臨み、可視の静止画、動画や、熱赤外画像を取得した。

噴火口直上からの撮影も 気象庁の「無人航空機による火山噴火時等における火口周辺調査」で

ヘキサメディアは令和元年8月から、「令和元年度無人航空機による火山噴火時等における火口周辺調査」として気象庁地震火山部火山課が行う調査を実施。火山活動の推移を的確に見極めることが目的で、火口内や周辺の火山の噴出状態や地熱域の状況を把握した。

同社のプレスリリースに、調査内容が詳細に記されている。

以下、プレスリリースを引用する。

× × ×

気象庁より業務委託された今回の火山調査では、立入禁止エリア外からの調査を行いました。 特に赤外線カメラを用いて火山噴火口直上からの撮影は必須課題であり、ドローンを最大高度1,200m、最大距離4kmの飛行を実施しました。火口の裏側は電波状況により撮影が極めて困難となります。また、熱赤外線の撮影には太陽光の影響による地熱の上昇を考慮しなければならないため、夜間を中心に実施しました。

火山や地形の特徴や天候を鑑みて、自動航行ソフトの特性と、調査で必要な高度や距離のシミュレーション、飛行行程と高度によるバッテリーマネージメントには、より注力しました。

許可申請関連では、国土交通省航空局、各火山の管轄空港事務所その他関係各所に申請・調整を行い、調査時に空港事務所と調整をしながら実施しました。

本案件では、天候の変化により臨機応変な対応を求められたものの、事前のシミュレーションと万全な準備により、事故なく安全な環境で終了することができました。

今年度も別案件の火山調査を実施する予定であり、 過去に実施した西之島調査や浅間山降灰調査等の経験を生かして、 防災のための調査に貢献してまいります。

2015年に空撮専門会社として独立。現在は空撮に加え、災害発生後の運用、産業用ドローンの運用と開発、自治体と共にまちづくりにおけるドローンの活用にも取り組む。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。