KDDIスマートドローン株式会社(東京都)などは2月3日、東京・北区と足立区の間を流れる荒川下流で2機のドローンを同時に自律飛行させる実験を1月に実施したと発表した。機体には株式会社プロドローンの「PD6B-Type3」を物流機として、DJIの「Matrice 300 RTK」を河川巡視機として使った。それぞれのドローンにはKDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」を各機体に搭載。国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所(東京都北区)からKDDIスマートドローンの自律飛行技術「スマートドローンツールズ」の運航管理システムを使い、モバイル通信の環境を整え、遠隔制御した。

PD6B-Type3、Matrice 300 RTKに、KDDIのモバイル通信技術を連携

実験は1月27日、荒川下流で、KDDIスマートドローン、プロドローンのほか、国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所、八千代エンジニヤリング株式会社が合同で実施した。実験の目的は河川上空利用ルールの策定と運航管理の有効性確認。「PD6B-Type3」が東京都足立区側にある「都市農業交流館」から飲み物と食べ物を対岸の北区側にある「荒川岩淵関緑地バーベキュー場」に自律飛行で配送し、「Matrice 300 RTK」が北区にある岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定して画像データを取得した。

発表は以下の通り

全国初の河川上空利用ルールの策定に向け、ドローンによるフードデリバリーや河川巡視の実証実験を実施~荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行~

KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:博野 雅文、以下 KDDIスマートドローン)は2023年1月27日、国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所(所在地:東京都、事務所長:出口 桂輔、以下 荒川下流河川事務所)、八千代エンジニヤリング株式会社(本店:東京都台東区、代表取締役社長執行役員:高橋 努)、株式会社プロドローン(本社:愛知県、代表取締役社長:戸谷 俊介 、以下 プロドローン)と合同で、荒川下流河川内において、全国初(注1)の河川上空利用ルールの策定に向けたフードデリバリーおよび河川巡視の実飛行・運航管理の実証実験(以下 本実証)を実施しました。

■背景

2022年12月に施行された改正航空法で「有人地帯における補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)」が可能となったことを機に、都市部におけるドローンの利活用に期待が高まっています。 ドローンは生産年齢人口の減少に伴う労働力の代替や、災害時における状況把握や物資配送など、さまざまな社会課題を解決するテクノロジーのひとつとして、社会実装に向けた取り組みが進められています。

■本実証について

将来の荒川下流(都心部)におけるフードデリバリーや河川巡視のドローン運航を想定し、荒川上空で物流用と河川巡視用のドローンを同時に自律飛行させ、河川上空利用ルールを策定する上での実用性・有効性を検証しました。

KDDIスマートドローンが開発したドローン専用通信モジュール「Corewing 01」(注2)を各機体に搭載し、「スマートドローンツールズ」(注3)の運航管理システムを利用することで、モバイル通信によるドローンの自律飛行を可能とし、事務所内から遠隔制御を実施しました。

1.実施内容

(1)物流・河川巡視用途での実用性・有効性の検証

①フードデリバリー

都市農業交流館内のマルシェの飲食物等を荒川岩淵関緑地バーベキュー場に自律飛行で配送しました。

②河川巡視

岩淵水門・低水護岸の河川巡視を想定し、ドローンの自律飛行により巡視に必要な画像データの取得を行いました。各種データの送受信にもモバイル通信を使用しました。

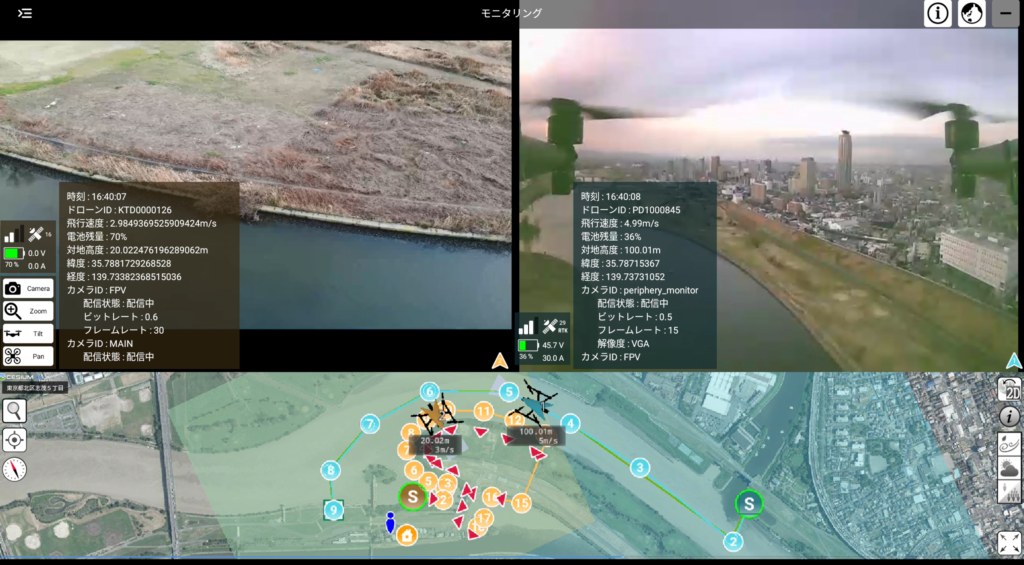

(2)遠隔オペレーションの実用性・有効性の検証

荒川下流河川事務所の災害対策室をオペレーションルームに見立て、運航管理システムを通して、機体の飛行位置、状態、電波状況、GPS 精度、気象情報や、機体に搭載されているカメラからのリアルタイム映像を確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を行いました。

2.使用した機体

・PD6B-Type3(プロドローン製)

PD6B-Type3 「PD6B-Type3」は、最大ペイロード30kgを誇る大型機で、高い安定性と可搬性を両立させた産業用プラットフォームです。レーザー測量機や物資輸送機として、すでに多くの企業、幅広い産業用途で使用されている現行のPD6B-Type2をさらに進化させました。目視外自律飛行に対応し、今後のレベル3、4前提社会において活躍する機体構成となっています。

今回の実証では、①フードデリバリー において飲食物を、荒川をまたいで対岸へ運びました。

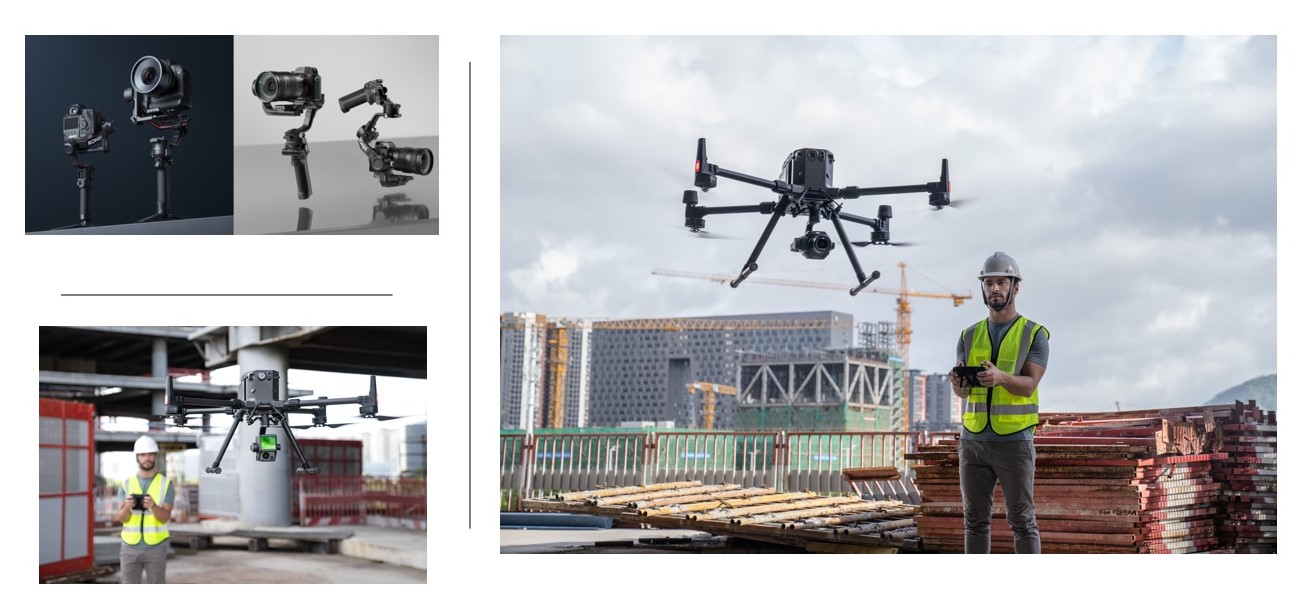

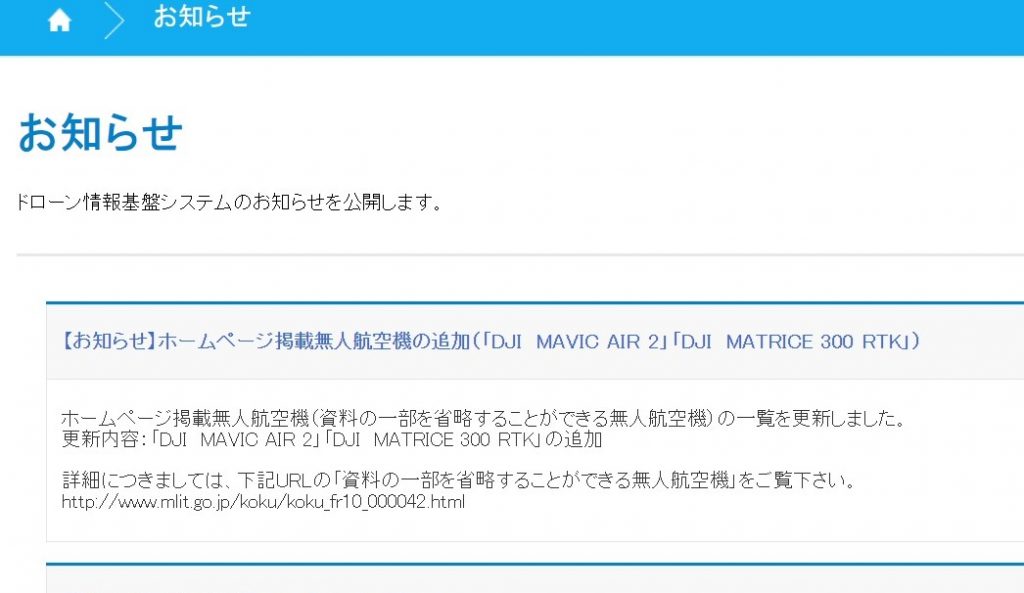

・Matrice 300 RTK(DJI製)

Matrice 300 RTK 「DJI Matrice 300 RTK」は、最新の航空技術から着想を得て設計された産業用ドローンです。安定した飛行性能と30倍ズームカメラ、360度衝突回避センサーなどの優れた空撮機能を備え、あらゆる点検や監視での利用に最適な機体です。

今回の実証では、②河川巡視 において、岩淵水門・低水護岸の空撮を行いました。

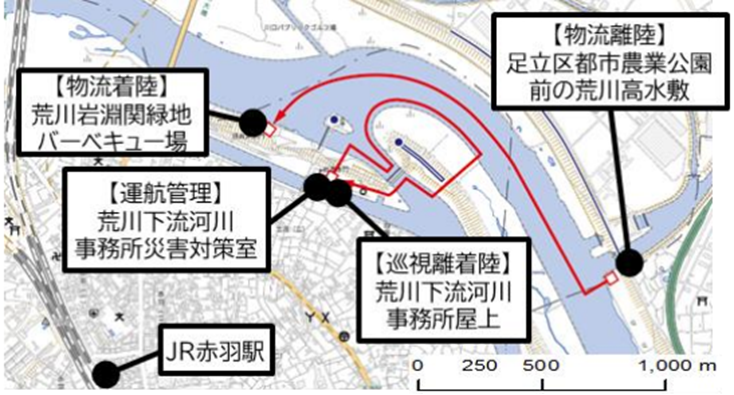

3.飛行ルート

フードデリバリー: 足立区都市農業公園前の荒川高水敷から荒川岩淵関緑地バーベキュー場まで、高度約50~100mで運航しました。

河川巡視 : 荒川下流河川事務所屋上から高度約30mで一帯を運航しました。

本実証の飛行ルート

対岸へ飲食物を運ぶ「PD6B-Type3」

荒川下流河川事務所屋上から飛び立ち河川巡視を行ったMatrice 300 RTK

運航管理システムの画面(機体の飛行位置や河川巡視に必要な情報などを機体搭載カメラからのリアルタイム映像で確認しながら、遠隔操作によるドローンの運航を実施) 4.結果

本実証により、都市部のドローン物流において、河川上空の活用が有効であること、河川巡視において必要な画像データをドローンの自律飛行によって取得できることを確認しました。また、物流用・河川巡視用の2機のドローンを同時に遠隔自律飛行させることで、複数用途のドローンの運航管理を一カ所に集約することの実用性・有効性の検証を行いました。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2021.7.14

DJI JAPAN株式会社(東京都港区)は7月14日、中国電力株式会社(広島県広島市)の子会社で中堅建設コンサルタントの中電技術コンサルタント株式会社(広島県広島市)と鹿児島県の桜島を中心とする桜島活⽕⼭地域で、災害リスクから社会を守る活動の一環として、3次元マッピングなどの検証を実施したと発表した。DJIのMatrice 300 RTK、フルサイズセンサー搭載の航空測量⽤カメラDJI ZenmuseP1などを使った。

中電技術コンサル・荒木センター長「災害リスクから社会を守る調査」

今回の共同検証は、桜島の⽴ち⼊り禁⽌区域を対象に、⽕⼭噴⽕や⼟⽯流の発⽣などによる⼟砂変動量を正確に把握するために行われた。行われた作業はドローンを活⽤した3次元マッピング。素材となる写真の撮影はMatrice300 RTKにDJI Zenmuse P1を搭載して行われた。画像処理にはマッピングソフトウェアのDJI Terraを活⽤した。

Matrice300 RTKはZenmuse P1を搭載して40分のフライトが可能なうえ、対地高度149メートルで1ピクセルあたり3センチの高い解像度の画像が撮影できる。検証のさいにパイロットを担った中電技術コンサル河川砂防部の大盛泰我さんは、「危険な環境な中でも安全面に配慮しながら詳細調査ができた」と話している。(動画参照)

検証を行った中電技術コンサルタントは、国土保全、災害リスク対応に力を入れ、土砂災害に対する技術サービスを提供する事業を展開している。

桜島は年間数⼗回以上の規模で⼟⽯流が繰り返し発⽣する活火山地域で、状況確認は環境保全、安全確保のうえで重要な地域のひとつだ。航空機やヘリなどを使った上空からの状況確認に定評がある。一方で、土石流など災害発生のたびに、航空機やヘリを出動させる調査は、危険と隣り合わせであるうえ、コスト高でもあり、撮影したデータも解像度のうえで改善の余地があった。

同社はドローンを2015年に初導入。Phantom3の導入を手始めに、その後Mavic2,Inspire、Phantom4 RTKと機種をそろえ、今回、Matrice300 RTKも導入し桜島検証に活用した。

同社執⾏役員先進技術センター⻑兼 BIM/CIM プロジェクト室⻑の荒⽊義則⽒は「桜島でのドローン計測に成功し、計測精度も⾼い結果が得られたことから、今後も同様の場所や類似の場所において、活⽤できることが確認できた。今後は、⽕⼭地域での防災調査(災害状況の把握、地形変動量の調査、⼟砂移動機構のメカニズム解明)や、社会インフラ(構造物)の維持管理点検・調査への活⽤、特に AI 機能を使って変状の検知や損傷の評価などに応⽤していきたい」と話している。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.10.18

DJIが新製品を相次いで発表している。10月14日には業務用ドローンのMatrice 300 RTK向けに設計されたRGB統合型LiDAR「DJI Zenmuse L1」と、航空測量用フルサイズセンサーカメラ「DJI Zenmuse P1」をドイツ・ベルリンで開催された測量展示会「INTERGEO」で公開したと発表した。また15日には3軸ジンバル2機種を発表。20日にも新製品の発表を控えている。なお空を飛ぶドローンは今のところない。

「Zenmuse L1」[Zenmuse P1]はMatrice 300 RTK向けに開発

「Zenmuse L1」は、Livox製のLiDARモジュールと、20メガピクセルのRGBカメラが一体化されていることが最大の特徴だ。Livoxが開発した非反復走査パターンのスキャンと、ラインスキャンとを併用することで、短時間で全方位のデータを高精度で検知し、リアルタイムでトゥルーカラー点群モデルを生成する。たとえば樹冠の幅、植生密度、面積、株の容積、成長の進捗状況など植生情報が取得できるほか、電力、石油、ガスなどエネルギー関連インフラの情報収集や管理、鉱業、通信などでの利用も想定している。

Matrice 300 RTK、測量ソフトウェアDJI Terraと併用すれば、1日中リアルタイムで3Dデータの収集が可能。保護等級がIP44のため雨、霧などの天候下でも作業可能。アクティブスキャン方式により低照度環境でも飛行が可能になる。

一方、「Zenmuse P1」は建築、技術工学、建設、測量などの専門家からの要請に答えるため開発いた、45メガピクセルのフルサイズセンサーを搭載する航空測量用カメラ。DJIの独自検証では、GCP(地上基準点)なしで水平3 cm、垂直5 cmの精度を実現し、1回の飛行で3 平方キロメートルのカバーをできたという。メカニカルシャッターを搭載し、カメラやフライトコントローラー、RTKモジュールなどの時間をマイクロ秒レベルで同期するTimeSync 2.0システムを採用することで、リアルタイムに位置と方向を補正したメタデータを写真に編み込める。地面の質感、構造、特徴を従来よりも細かくとらえ、現実の忠実な再現を目指した。

安全を確保できる離れた場所からも、垂直面や傾斜面の超高解像度画像データを取得できるようになり、詳細なモデル再構築、地質調査、自然環境遺産の保全、水力工学などに活用することを想定している。DJI Terraを使うことで、リアルタイムのマッピングミッションにも対応する。

先行予約は、DJI Enterprise正規代理店で受け付ける。価格情報などの問い合わせにも応じる。

・DJI Enterprise代理店の所在地: https://www.dji.com/where-to-buy/enterprise-dealers ・DJI Zenmuse L1の詳細情報: www.dji.com/zenmuse-l1 ・DJI Zenmuse P1の詳細情報: www.dji.com/zenmuse-p1

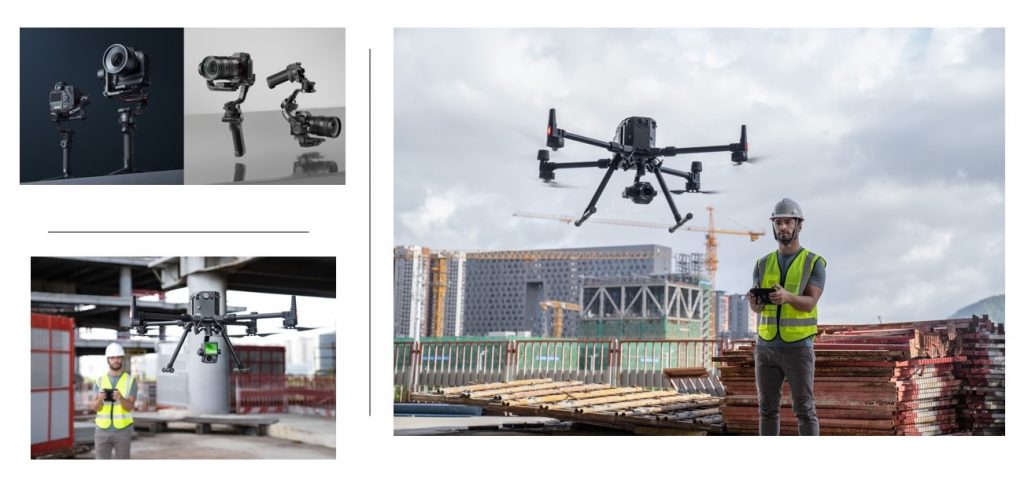

手持ちジンバルの新モデル「DJI RS 2」「DJI RSC 2」も発表

10月15日には撮影の専門家を対象に開発された方手持ち3軸ジンバル「RS 2」「RSC 2」も発表した。RS 2は一眼レフや小型シネマカメラなど重量のあるカメラシステムに対応し、RSC 2はミラーレスカメラやコンパクトカメラを操作するクリエイターの利用を想定して携帯性を強化したことが特徴だ。

RS 2は、基礎構造部分にカーボンファイバーを用いて1.3 kgまで軽量化させ、DJIの試験では4.5 kgの動荷重に対応するという。バッテリー駆動時間は最大12時間。バッテリーが内蔵されたハンドルへ直接急速充電が可能で、15分の充電で2時間駆動させられる。

AIで磨きをかけた、DJIが「Titan安定化アルゴリズム」と呼ぶ予測技術で利用者の動きを補正し、ジンバルの傾きや角度の手動調整負担を軽減し、最大焦点距離100 ミリの望遠レンズで撮影してもブレを生じさせない「SuperSmoothモード」を搭載した。移動やバランス調整を簡単にする軸ロック機構、Arca SwissとManfrottoのどちらの規格にも対応する2層式マウントなどで利便性も向上。タッチ画面の使い勝手も向上させた。

RSC 2は折りたたみ式になったことが最大の特徴。カメラを正面に向けながらジンバルからぶらさげて撮影することができるなど、使い方の自由度も高めた。重さは1.2 kgと、Ronin-Sより約35%軽く、折りたたむとA5用紙に収まる。1回の充電で14 時間駆動できる内臓バッテリーを備え急速充電も可能になった。DJIの試験では3キログラムの動荷重に耐えており、たとえばPanasonic S1H+24-70mmレンズなどの組み合わせも搭載可能という。

両機とも予約を受付ていて、価格はRS 2が単品で 86,900円(税込)、スマートフォンホルダー、フォーカスモーター、RavenEye 映像伝送システム、専用キャリーケース等のアクセサリーが同梱されたコンボセットのオプションのついたRS 2 Pro Combo が 105,600 円(税込)。同様にRSC 2 が単品で 53,900 円(税込)、 RSC 2 Pro Combo が 73,700 円(税込)。RS 2 シリーズは10月30日、RSC 2シリーズは11月上旬に出荷予定だ。

なおDJIは10月20日午後10時(日本時間)にも新製品の発表を予告している。

<製品情報ページはこちら> DJI RS 2:www.dji.com/rs-2 DJI RSC 2: www.dji.com/rsc-2

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.8.3

国土交通省は7月29日、国交相の許可・承認を受けるために国交省に飛行申請をするさい、資料の一部を総略できる機体として、「DJI MAVIC AIR 2」「DJI MATRICE 300 RTK」を追加した。ドローン情報基盤システム(DIPS)上で発表した。今回の追加で対象機は75機となった。2020年に入ってからは、株式会社エンルートの「QC730TS」(3月24日確認)、株式会社ヤマハ発動機「YFA8L(L80)」(4月7日確認)に次ぐ。

DIPSで公表 対象は75機に

7月29日に確認された2機はDJI製で、事業者やユーザーからその性能が格段と進歩したことに対し高い評価を受けている機体だ。

「MATRICE 300 RTK」は産業利用を視野に開発され、DJIが5月7日に発表すると、ユーザーから「産業機の決定版」「革命的な進化」などと高い評価が相次いだ。最大飛行時間は55分、6方向の検知と即位が可能なビジョンシステム、3チャンネル最大伝送15㎞(日本国内では8㎞)、条件次第で運用限界高度海抜7000m、3つのペイロードの同時装着、ライブミッション記録、AIスポット確認、動いている対象物の追尾、ミッション中に制御権が切り替え可能なデュアル制御などを搭載し、すでに多くの現場で高い評価を受けている。

MAVIC AIR2はコンシューマー向けの新型機で、折りたたみサイズが180×97×84 mmで、MAVIC 2 PRO MAVIC MINIの間のサイズ。最大飛行時間が34分でMAVIC 2 PROの31分、MAVIC MINIの18分より長く飛行できることが話題になった。1/2インチ イメージセンサーを搭載し、48 MP写真、4K/60fps動画の撮影が可能であることを特徴にしている。最大バッテリー駆動時間は240分で、手の込んだ映像撮影が可能なフォーカストラックが使える。アクティブトラック技術を備え、障害物を避けながら被写体を追尾する機能が進化した。

これらの対象機は、国交相の許可・承認を申請する場合「機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)」、「運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し」「追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)」が提出不要になる。

7月29日付けでDIPSに掲載されたMATRICE 300 RTK

M300発表にあわせてDJI JAPANが開催した説明会には多くの事業者、愛好家が参加した

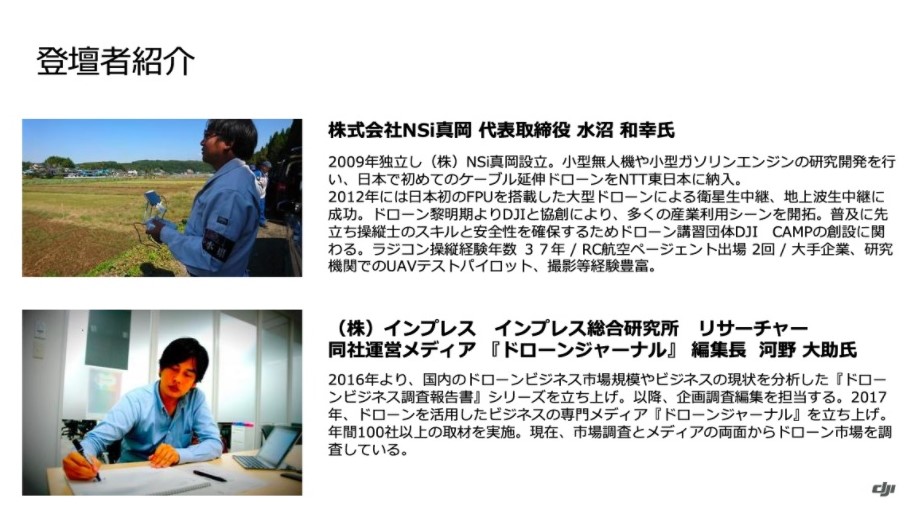

DJI JAPANが開催した説明会にはDJI JAPANのスペシャリストのほかNSi真岡の水沼和幸代表、ドローンジャーナルの河野大助編集長も登壇した

7月29日に掲載されたMAVIC AIR2

MAVIC AIR2も発表のタイミングで説明会が開催された AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。