- 2025.11.17

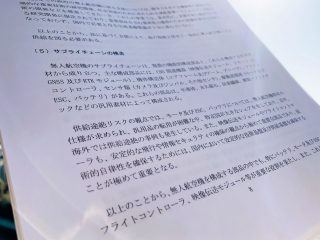

DJIが11月13日、151 gの新型手のひらサイズドローン「DJI Neo 2」を発表し、株式会社セキド、株式会社システムファイブなども同日、販売開始を発表した。軽量でジェスチャー操作や4K撮影ができ、全方向障害物検知の機能を備える。旅行やアウトドア、Vlogなどでの活用を想定している。セキド、システムファイブはそれぞれ公式サイトでレビュー動画なども公開している。

手のひらから飛び立つ軽量設計と多彩な操作モード

DJI Neo 2は、151 gと初代Neoの135gよりやや大きくなったものの、DJI製ドローンで最軽量・最小クラスで、バッグやリュックの隙間に収まりやすい携帯性が大きな特徴だ。手のひらに乗せられ、カメラを自分に向けたままテイクオフボタンを押すと離陸する。終了後には手を差し出すと手のひらに戻る。機体の真下にてのひらをさしだす必要はなく、離れた場所でてのひらを示せば戻ってくる。左右前後の移動、距離の調整は送信機を使わないジェスチャー操作もできる。

Neo2は音声操作ができるほか、スマートフォン、ゴーグル、モーションコントローラーにも対応し、FPVで飛行させることも可能だ。Neoからの性能の強化ポイントのひとつだ。

カメラとしては12 MPの1/2インチCMOSセンサーとf/2.2のレンズ、2軸ジンバルを搭載し、動画解像度は4K/60fps、4K/100fpsと、従来機Neoから大幅に向上した。4Kスローモーション動画や2.7K縦向き動画を撮影できる。被写体追従機能は追尾速度がNeoの8m/秒から最大12 m/秒に増強した。ランニング、サイクリングの動きを納めることが可能だ。

全方向障害物検知機能、前方LiDAR、下方赤外線センサー、および全面保護プロペラガードも採用し、初心者の安心に配慮した。

日本国内でもすでに各社が取り扱いをはじめている。セキド、システムファイブはそれぞれの公式サイトで複数のレビュー動画を公開している。

セキドの公式サイトでは、ドローンのYoutubeチャンネルを運営し「ドローン塾」も運営する株式会社テックドローン代表の藤本ひろき氏がNeo2を取り上げた動画がみられる。公式サイトにはほかにも複数の動画がある システムファイブの公式サイトではNeo 2について「魔法のよう」「えぐくね」と楽しいポイントを集めて解説するレビュー動画が見られる。公式サイトに別の動画もある

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

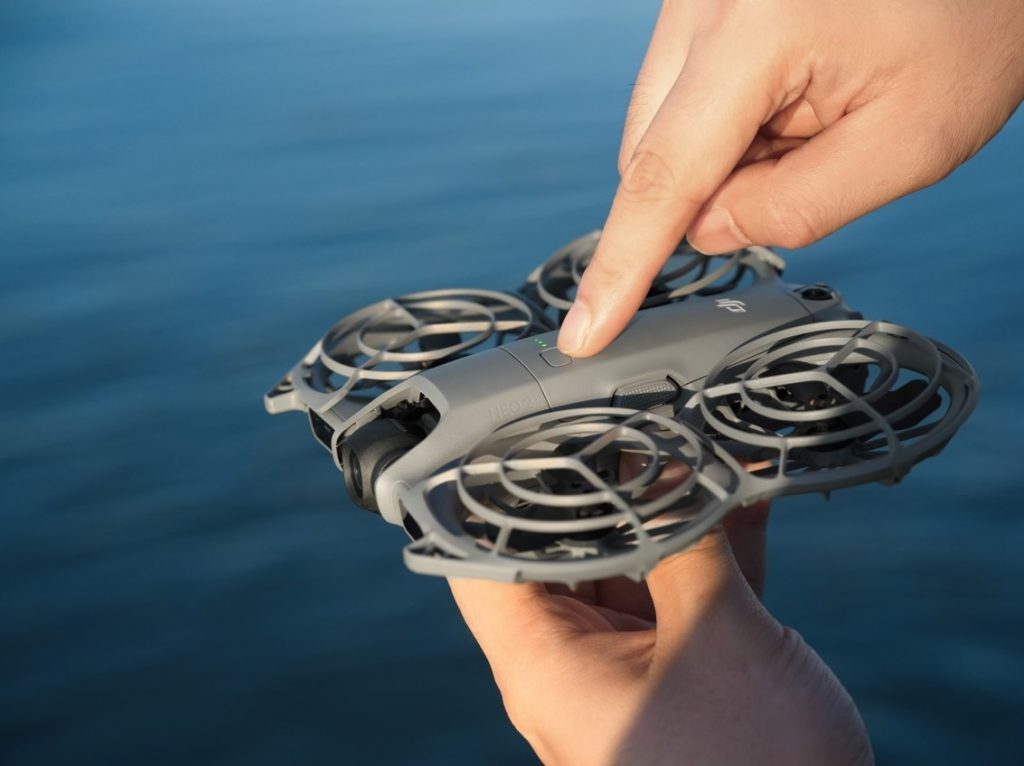

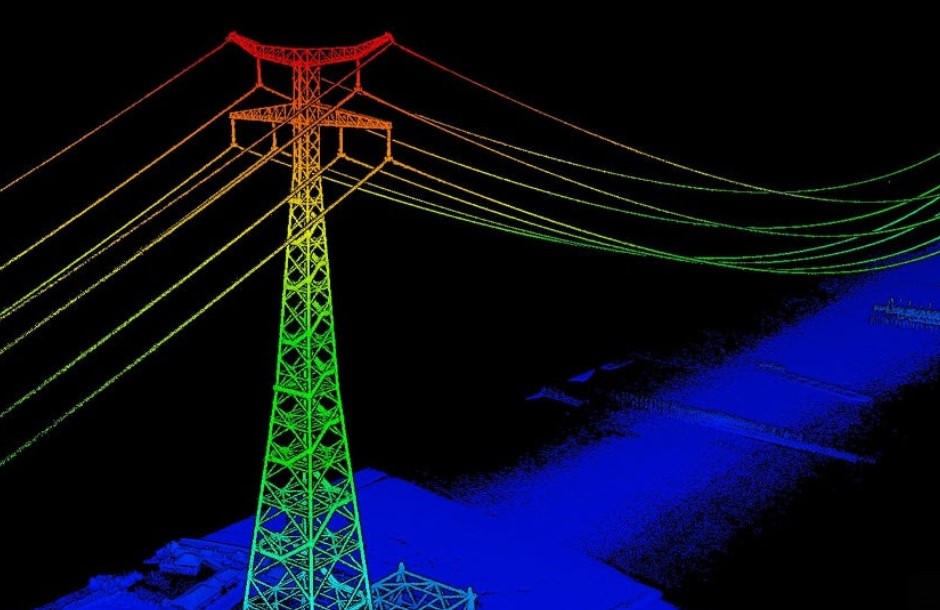

DJIは11月4日、産業用ドローン向けの新型LiDARペイロード「Zenmuse L3」を発表した。高精度マッピングやインフラ点検などを想定したレーザー測距装置で、従来モデル「Zenmuse L2」に比べ測距性能やRGBカメラ解像度が大幅に向上している。国内では、販売代理店の株式会社セキド(東京)と株式会社システムファイブ(東京)が取り扱い開始を告知したほか、株式会社FLIGHTS(東京)はZenmuse L3対応の測量支援ソフトを公開し関連セミナーを告知した。DJI JAPANも製品紹介セミナーを予定している。

長距離・高精度を両立 LiDAR性能とカメラ解像度を強化 対応機はMatrice 400

Zenmuse L3は1535ナノメートル波長のレーザーを採用した航空LiDARで、最大測距距離は約950メートルに達する。RGBカメラも従来モデルL2の単眼20MPから、L3でDual 100MPとなり、写真測量データの解像度が5倍になった。1秒あたりの最大測定点数は24万点で、1回の飛行で取得できる3Dデータが広域、高密度になった。

作業高度は、L2の最大150m程度からL3で最大500mに大幅に向上。これにより、同一飛行時間あたりのカバー面積が広がった。広域マッピングの効率が向上することになる。

RGBカメラはDual 100MPであるうえメカニカルシャッター付きセンサーを搭載し、L2の20MPから大幅に機能が引き上げられた。森林や反射率の低い対象でも安定した写真測量が可能になった。測量、林業、インフラ点検、防災などの業務効率化に威力を発揮すると期待できる。

Zenmuse L3を搭載できる機体は「DJI Matrice 400」で、搭載には「Zenmuse L3 single gimbal connector(専用ジンバル接続ブラケット)」が必要となる。その他の機体への対応について公式には触れていない。将来的な追加対応は検証中という。

セキドとシステムファイブが販売開始 FLIGHTSが対応ソフト

国内でも正規代理店が11月4日付で取り扱い開始を発表している。セキドは製品紹介ページを公開するとともに、DJI産業ソリューション導入を検討する企業や官公庁向けの相談窓口を設置した。今後、導入企業向けのウェビナーや体験会も順次実施予定だ。

システムファイブも、取り扱い開始を発表した。自社サイトで製品概要ページを公開し、DJI製産業ドローンとの組み合わせによるワークフロー紹介記事を掲載している。取り扱い開始に合わせ、公式動画や技術解説資料も提供し、測量・点検用途での早期導入を後押しする。

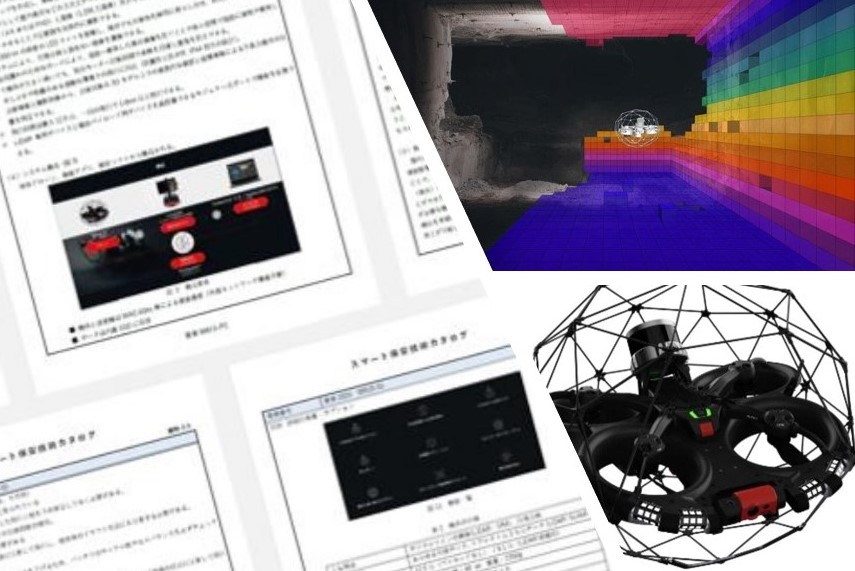

産業ドローン向けソフトウェアのFLIGHTSは、Zenmuse L3に対応する測量支援アプリ「FLIGHTS PLAN」と点群管理ツール「FLIGHTS DOCS for UAV」の最新版を発表した。DJI公式ソフトで取得したLiDARデータやRGB画像をクラウド上で可視化・管理可能で、Zenmuse L3の高密度点群に最適化した処理アルゴリズムを搭載している。

さらに同社は11月11日(火)13時より、システムファイブと共催で「Zenmuse L3紹介・測量活用セミナー」をオンラインで開催する(申し込みはこちら)。

DJI JAPANもZenmuse L3国内発表にあわせ、製品の技術背景や利用事例を紹介するオンラインセミナーの開催を案内している(11月14日13時~14時=申し込みはこちら、11月21日13~14時=申し込みはこちら)

LiDAR計測とRGB撮影を組み合わせた統合ワークフローの活用方法や、DJI Terraによる解析事例を取り上げる予定で、測量・建設・林業・点検など幅広い産業分野への訴求を狙う。

DJIのLiDARペイロードは、測量や建設分野での作業効率を大きく変える技術として注目されてきた。Zenmuse L3の登場で、飛行高度・カバー面積・解析精度の制約が緩和され、より多くの現場でドローンによる三次元計測が実用段階に入るとみられる。

取扱店はこちら

DJIの航空LiDARペイロードDJI Zenmuse L3

送電線や枝などの小さな物体も正確に検出する

デュアル1億画素 4/3型CMOS RGBセンサーとメカニカルシャッターを搭載 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.9.18

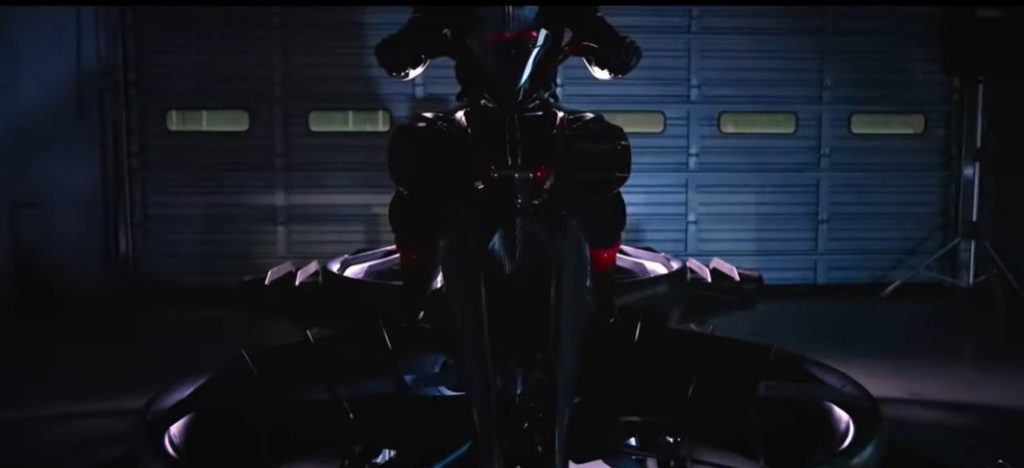

DJIは9月17日(日本時間)、小型ドローン「DJI Mini 5 Pro」を発表した。これに伴い日本国内でもセキド、システムファイブなどの代理店が発売を発表した。Miniシリーズで初めて1インチセンサーを搭載したほか、LiDARを活用した夜間・低照度環境での全方向障害物検知、225度のジンバル回転機構などの性能を備え愛好家の間でプロフェッショナル向けの映像制作機としても通用すると話題になっている。

Miniでプロフェッショナル向け映像制作機に

DJI Mini 5 Pro最大の特徴は、1インチCMOSセンサーを採用した点だ。前モデルのMini 4 Proが1/1.3インチセンサーを搭載しており、新モデルで大幅にセンサーサイズを拡大したことになる。これにより暗所撮影や夜景撮影でのノイズ耐性が向上し、低照度環境下でもよりクリアな映像が撮影できる。有効画素数は50MPで、静止画撮影でより高精細な記録が可能となり、絞り値はf/1.8と明るくなった。

動画性能も強化された。4K/60fps HDRのほか、スローモーション撮影では4K/120fps、色表現では10ビット記録(H.265)、D-Log MやHLG撮影に対応する。しダイナミックレンジは最大14ストップで、映画のような映像表現の可能性が高まった。

LiDAR搭載の全方向障害物検知

またLiDARセンサーも備えた。小型機としては異例な装備だ。周囲を検知するために備えてあるビジョンセンサーの強力な援軍となり、暗所での障害物回避性能も大幅に高まった。特に夜景撮影時や屋内飛行などの低照度環境下での安全性が大幅に向上したといえる。

「Non-GNSS RTH(リターントゥホーム)」機能が備わり、GPS信号が不安定な環境でもカメラとセンサー情報を活用して離陸地点へ帰還できる。

ジンバルと撮影自由度の進化

ジンバルは従来の3軸に加えて最大225度のロール回転が可能となり、縦構図撮影を含む多彩なカメラワークが可能となった。SNSやショート動画で重視される縦動画を、クロップなしのフル解像度で撮影できる点はクリエイターにとって大きなメリットである。

さらに、ジンバルの回転機構を活かした新しいダイナミックショットモードも搭載されており、従来のMiniシリーズでは得られなかったユニークな映像表現を可能にしている。

飛行性能とバッテリーライフ

Mini 5 Proの飛行時間は標準バッテリーで最大36分、オプションの「インテリジェント フライトバッテリー Plus」を使用すると最大52分に伸びる。長時間の空撮が可能となり、フィールドでのバッテリー交換回数を減らせることにつながる。

耐風性能も強化され、最大風速約12m/sに対応する。海岸線や高原などの風の強い環境下での飛行の可能性を広げそうだ。

内蔵ストレージと伝送システム

本体には42GBの内蔵ストレージを備えている。このためmicroSDカードを挿入し忘れても一定量のデータを確実に記録できる。さらに新しいO4+伝送システムにより、最大20kmの映像伝送に対応する。電波干渉の多い都市部でもライブ映像が安定して届くことにつながり、操縦者の安心感を高めそうだ。

Mini 4 ProやAir 3Sとの比較

Mini 4 Proとの比較では、センサーサイズの拡大が最大の進化点である。Mini 4 Proも48MPの高画質を誇っていたが、Mini 5 Proは1インチセンサーにより低照度性能で明確な優位性を持つ。また、LiDARによる夜間障害物検知はMini 4 Proにはない新機能であり、安全性の面でも大きな差をつけた。

Air 3Sとの比較では、Air 3Sが二眼カメラ(広角・中望遠)を搭載するのに対し、Mini 5 Proは単眼ながらセンサーサイズで優位に立つ。重量規制の異なる国や地域での運用において、249g未満クラスを維持しながらハイエンド性能を実現している点はMini 5 Proの独自性だ。プロフェッショナル用途でも「軽量かつ高性能」という唯一無二のポジションを確立したといえる。

国内販売と価格

国内でもセキド、システムファイブが販売を発表した。希望小売価格は106,700円(税込)からで、付属コントローラーやバッテリー構成によって128,700円、150,480円、158,180円などのバリエーションが展開されている。すでに公式オンラインショップや代理店サイトで予約受付が始まっており、プロからホビーユーザーまで幅広い層の関心を集めている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.7.15

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

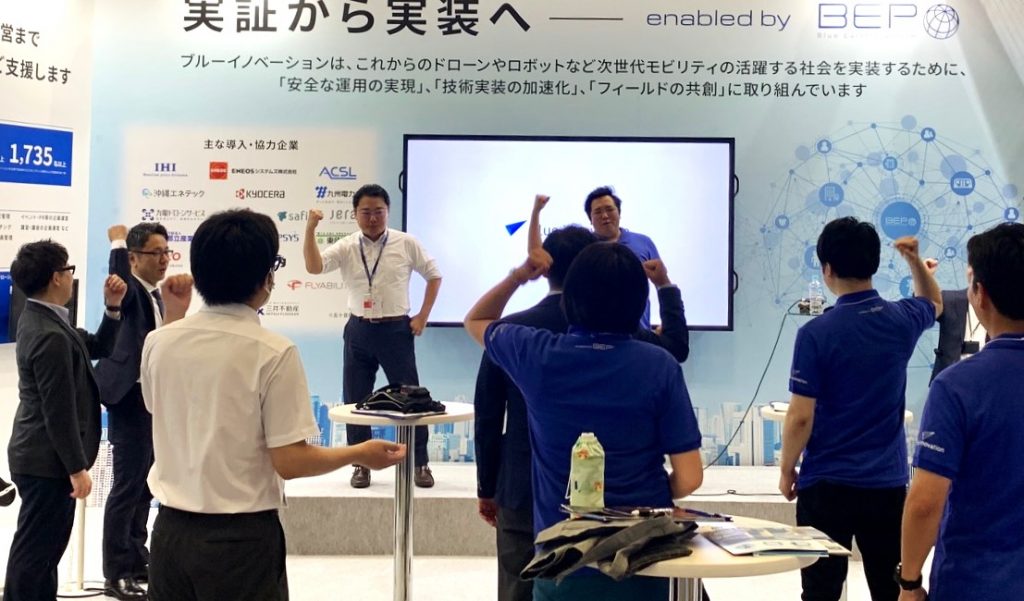

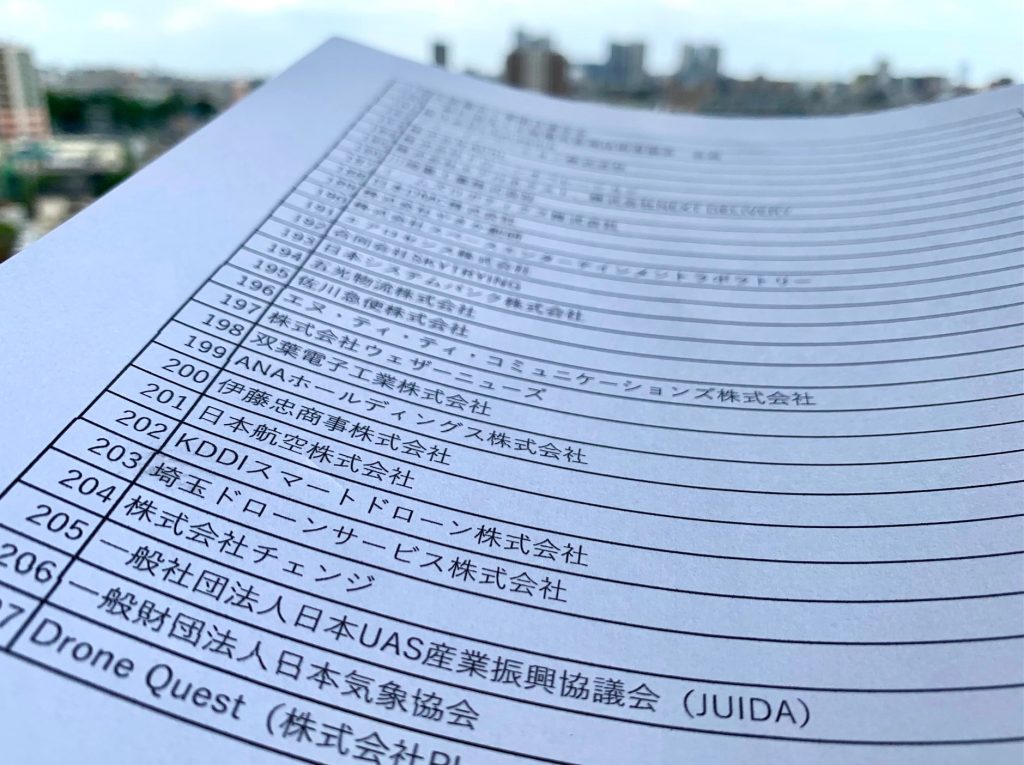

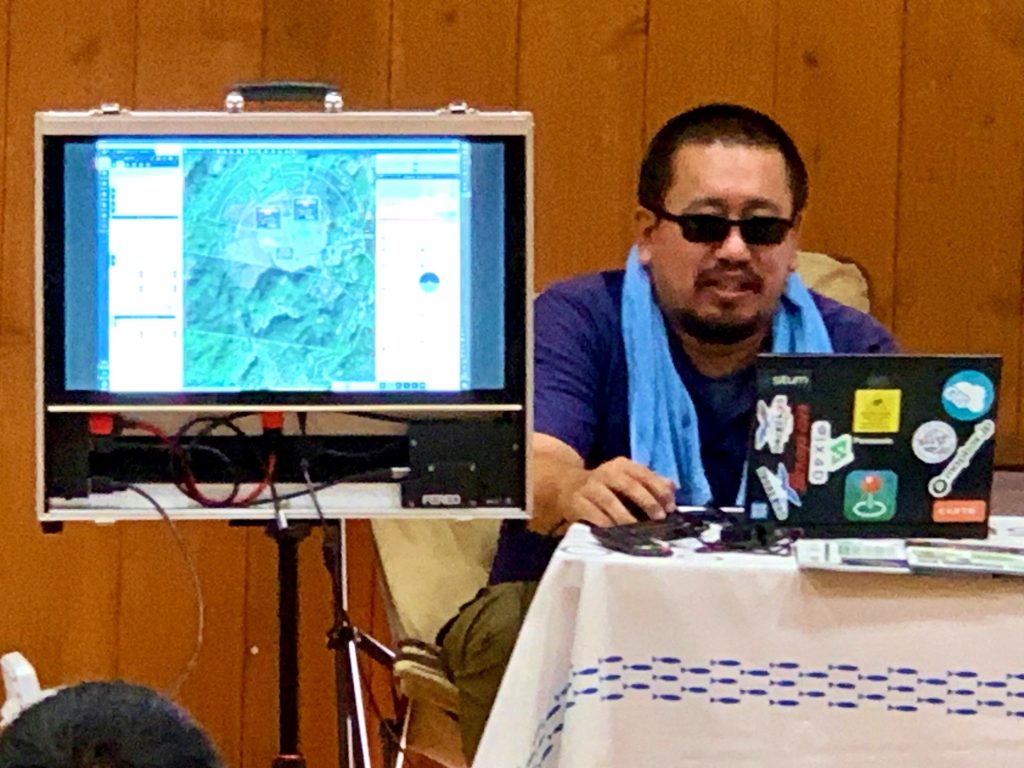

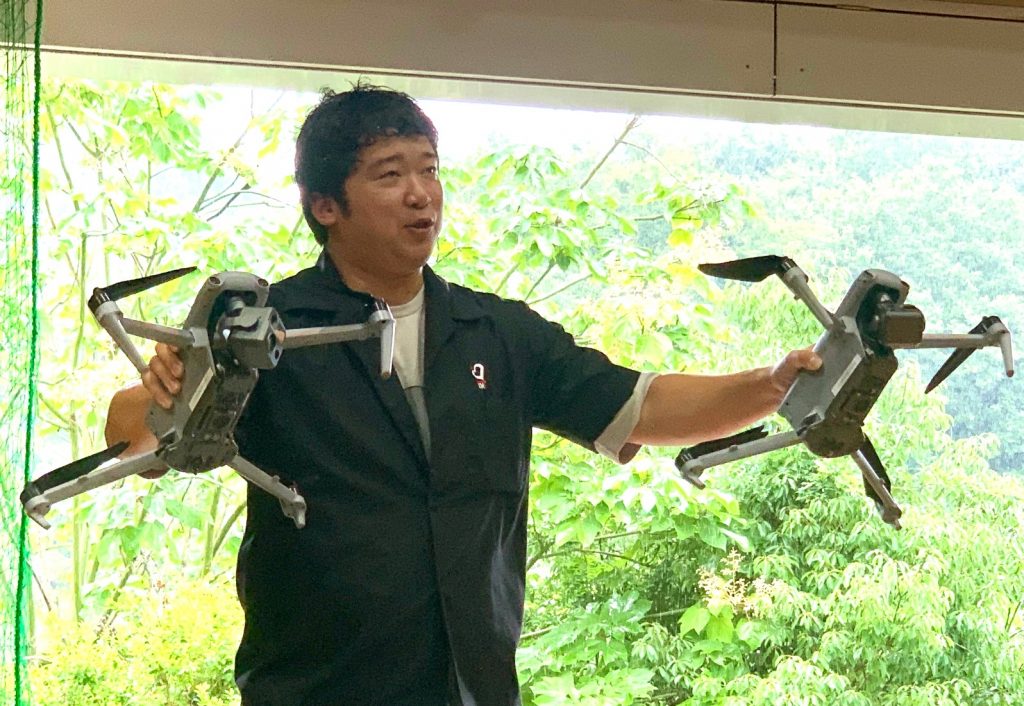

森林管理や林業を目指す学生や研究者、関連事業者を対象に、この分野で活用拡大が期待されるドローンの見学会が7月12日、君津市(千葉県)の多目的施設、コードベースキミツで開催された。主催したのは森林利用学会で、呼びかけに応じた6事業者が、それぞれ運用、開発するドローンや技術を持ち寄り、森林管理や林業での活用実績、方法などを紹介した。見学会は当初、14万㎡のフライトスペースを持つ大規模ドローンフィールドDDFF(君津市)が予定されていたが、悪天候が予想されたため直前に、体育館を備える廃校利用施設のコードベースキミツに変更された。それでも関心を持つ数十人が足を運び機体を見学し、説明に耳を傾けた。DJIの物流機FlyCart30は保護等級の高さをいかし、雨の中で屋外飛行を披露した。

SkydioJ2がぶつからない飛行実演 樹種判断ソフトウェアのデモも

eBee Xなどについて説明するジオサーフの小路丸未来さん 見学会のテーマは「最新のドローンを⾒て・触って・知ろう」。株式会社システムファイブ(東京)はDJIのDJIの物流機FlyCart30を紹介。IP55の保護等級の高さをいかして、屋外で雨の中を荷物を吊り下げて飛行する様子を披露した。GNSS技術のジオサーフ株式会社(東京)は米AgEagle Aerial Systems(アグイーグル・エアリアル・システムズ)傘下のスイスsenseFly社の固定翼機eBee Xを展示し、屋外飛行のかわりに、モニター内で模擬飛行させ、機体の特性を紹介した。インフラ点検の株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)は狭小空間や屋内飛行を得意とするSkydioJ2を体育館内で実演し、GPSに頼らずに飛行する様子や、障害物を敏感に察知する様子、目的地に正確に着陸する様子を紹介した。

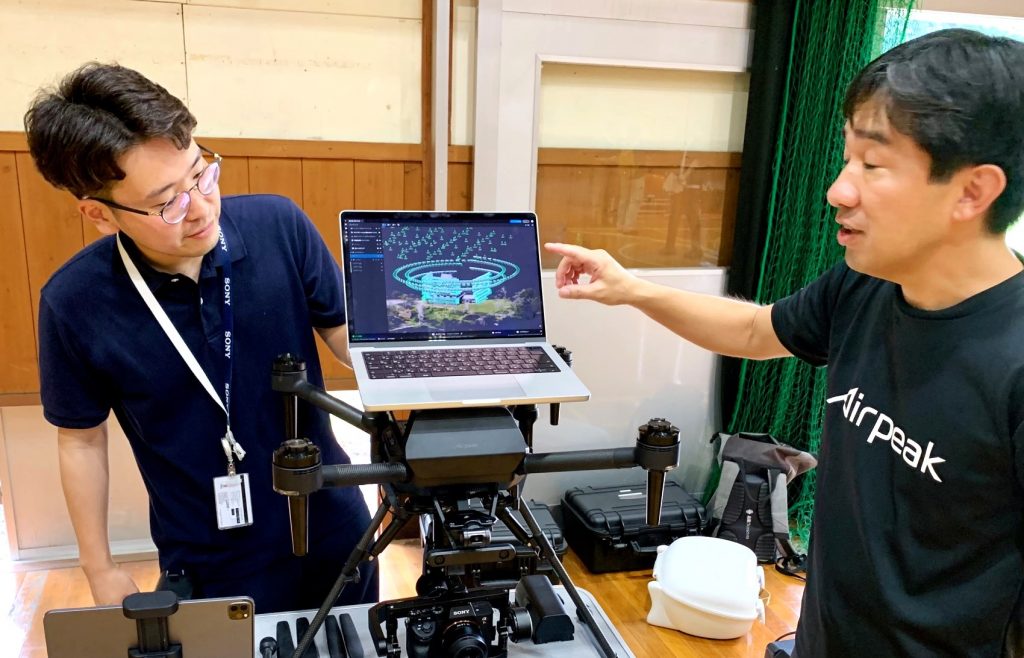

ソニーマーケティング株式会社(東京)はソニーのフルサイズデジタル一眼カメラ、α7RVを搭載できる独自開発ドローンAirpeakS1(エアピークエスワン)を展示し、撮影対象の構造物を弧を描くように周回して撮影できるシステムや一度撮影した経路を再現できる仕組みを紹介し、有限会社森山環境科学研究所(名古屋市<愛知県>)はスイスWingtra(ウィントラ)社のテールシッター型VTOL機WingtraOneや微粒子補修装置を搭載した米Freefly Systems社の中型マルチコプターASTROなどを紹介し、ASTROについては飛行を実演した。半導体製造装置エンジニアリング技術の蓄積が厚いKMT株式会社(諫早市<長崎県>)は中国・深圳発のドローンメーカー、AUTEL ROBOTICSのEVO Maxシリーズの2機連携操作や暗闇での認識を実演したり仏PARROTのANAFI Aiを紹介したりした。

また当初開催会場となる予定だった、DDFFを運営するDアカデミー株式会社の依田健一代表も固定翼機を持参してかけつけ、会場体育館でデモ飛行を披露して賑わいに花を添えた。また森林情報を解析するソフトウェアDF scannerの開発で知られるDeepForest Technologies株式会社(京都市)もドローンの映像から針葉樹の樹種を識別する様子を紹介し、来場者の関心を引いた。

Dアカ依田代表「ノンテクニカルスキル問われる時代に」

見学会では展示会の開始前にDアカデミーの依田健一代表がドローンの近況を概観した。その中でドローンの飛行について局面がマルチコプターの腕前が勝負所だった時代から、広域に飛べる固定翼の存在感が高まっている時代に変化していることについて言及した。

この中で依田氏は「今後、広域測量や物流などの存在感が高まると思います。いわゆるドローンのフェーズがかわってきます。私は小学生のころからラジコンを飛ばしてきたラジコンおじさんですが、こうしたテクニカルの腕前がもてはやされる時代から、これからは自動航行の時代に入ります。特に森林管理事業などにも関係する広域測量でドローンを使う場合は、ほぼ目視外飛行。パイロットにも、技量で飛ばすテクニカルの要素から、安全なプラン設計、飛行判断、緊急時対応への目配りなどCRM(ここではCrew Resource Managementのこと)を含むノンテクニカルの要素へと、求められる要素が変わってまいります。通信途絶時の対応やバッテリー切れのさいの対応など、予めチーム全体で対応や方針を決めて共有することを促し管理する役割が求められることになります。ドローン物流もいよいよ実装段階です。飛行許可の取り方や、CRMを身に付けなければいけません。われわれもその講習を今後、展開していく方針です」と自社の取り組みをまじえながら、局面の変化を伝えた。

CRMについては、以前から必要性が一部で強調されながら普及には時間がかかっている。現状では株式会社ダイヤサービス(千葉市)が展開するドローンスクールDOSAでCRMの講習に力を入れている。今後、パイロットにかたよりがちな運航事業の業務をチームで教習する取り組みの一環としてCRMの必要性の浸透が求められる。なおDOSAの講習では負傷者救護も必修化している。

余談:会場最寄り駅はJR東日本最大の赤字線区内のレア駅

会場となったコードベースキミツ 会場となったコードベースキミツは、君津市と株式会社テラ(鎌倉市)が、廃校となった旧松丘小学校、旧松丘中学校の一部施設の再利用設備で、新時代の技能獲得に向けたコラボレーションの基地として2023年5月に誕生した。KDDIスマートドローン株式会社(東京)が、ドローンスクール「KDDIスマートドローンアカデミー君津校」を設置して、国家資格取得向けの講習やSkydio機の運用人材の育成などを手掛けているなど、施設としてドローンの活用を想定している。グラウンドは、広大なDDFFには及ばないものの約2500㎡あり(DDFFは14万㎡)、旧校舎、旧体育館がそろうなど多彩な活動に対応が可能だ。現在、コードベースキミツとしてして活用できる範囲を拡充する方針で、地域のドローン技能の拠点としての活動の拡大が期待される。

このコードベースキミツはJR久留里線の上総松丘駅から徒歩11分の場所にある。東京駅を起点に向かうなら木更津駅で久留里線に乗り換えることになる。移動時間で比べると、自動車移動のほうが1時間以上効率的だが、少なからぬ鉄道愛好家はこの駅に興味を持っている。理由は①そもそも本数が少ない②JR東日本随一の赤字区間にある③非電化でディーゼルカーが走る④車窓が絵になる、などがある。

とりわけ赤字路線はしばしば話題にのぼる。JR東日本による昨年(2023年)11月の発表によると、上総松丘駅のある線区(久留里~上総亀山)は、100円の運輸収入を計上するのに要する営業費用(営業係数)が1万6821円と、JR東日本管内で最大の赤字だ。同じJR久留里線内での、2駅手前の久留里駅までの営業係数は1153円。これでも赤字路線だが久留里―上総亀山間の大赤字はさらに際立つ。

起点となる木更津発の列車は平日1日12本。このうち6割の7本が途中の久留里止まりで、その先にある上総松丘まで乗り換えなしに行く本数は5本にとどまる。このため鉄道愛好家にとって久留里―上総亀山間の線区はいわゆるレア度が高い。また久留里でも終点の上総亀山でもなく目的地になりにくい上総松丘駅は隣の話題の線区にあり、のひとつで駅であり、好奇心がかきたてられる。

コードベースキミツの取材日は午前8時26分に上総松丘駅に到着した。復路の出発は14時34分までなく、レア度を確認した。さらにこの日は雨に見舞われ、上総亀山ー久留里間で運転を見合わせた、タクシーでの代行輸送が行わることになった。無人駅に備えられた無線で「待合室でお待ちください」と係員の肉声で放送されたが、それを聞いていた利用者はほかにはいなかった。やがて上総松丘駅に本来、列車が入線する時刻にあわせるようにJR東日本の社有車と、それに先導された民間タクシーがとまり、「こちらにお乗りください」と案内された。タクシーに乗り、途中平山駅で乗客がいないことを確認したうえで、久留里駅まで連れて行ってもらった。代行輸送なのでタクシー料金が別途かかることはなかった。所要時間は予定していた鉄道の時間と大差なかった。久留里線をめぐっては沿線住民と自治体、JRなどによる協議が続いている。昨年(2023年)12月の協議では、地域住民に選ばれていないと受け取られるアンケート結果が公表され、存続を求める側から、結果を要約したものでなくすべてを公開するよう意見が出たという。協議次第ではさらに話題の路線となる。

コードベースキミツで講習を受けたり、展示会をしたり、セミナーを開いたりするなどして訪問する機会があった場合には、最寄り駅である小さな無人駅、上総松丘に立ち寄っておくのも関心のある向きの選択肢のひとつかもしれない。

主催としてあいさつする国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の瀧誠志郎さん

Skydioの機体の特徴を説明するJIWの岡田正義さん

SkydioJ2のデモ飛行

SkydioJ2のピンポイントで着陸する様子を実演

ジオサーフの小路丸未来さんがモニターを使って説明

小路丸さんの説明に参加者が聞き入る

KMTによるAUTEL機の説明

KMTはANAFI-Aiも展示した

AirpeakS1の説明に聞き入る参加者

AirpeakS1のウェイポイント上を弧を描いて飛行し撮影する機能を説明

フルサイズのデジタル一眼を載せて飛ぶAirpeakS1

DJIの物流機FlyCart30が雨の中ウインチで荷物を吊して飛び保護等級の高さを印象付けた

雨が降るコードベースキミツのグラウンド上空を飛ぶFlyCart30

森山環境科学がWingtraOneについて説明

森山環境科学による微粒子補修機を搭載したASTROの実演

コードベースキミツの旧小学校から旧中学校をつなぐ坂道は雨に濡れるとスベりやすく、スタッフが注意を呼び掛けていた

コードベースキミツ最寄りの上総松丘。JR東日本最大の赤字線区として知られるJR久留里線の久留里ー上総亀山間にある

上総亀山駅を発車する下りのキハE130系ディーゼル車。ロングシートでトイレが設置されていない100番台 TAG

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。