DJIは11月4日、産業用ドローン向けの新型LiDARペイロード「Zenmuse L3」を発表した。高精度マッピングやインフラ点検などを想定したレーザー測距装置で、従来モデル「Zenmuse L2」に比べ測距性能やRGBカメラ解像度が大幅に向上している。国内では、販売代理店の株式会社セキド(東京)と株式会社システムファイブ(東京)が取り扱い開始を告知したほか、株式会社FLIGHTS(東京)はZenmuse L3対応の測量支援ソフトを公開し関連セミナーを告知した。DJI JAPANも製品紹介セミナーを予定している。

長距離・高精度を両立 LiDAR性能とカメラ解像度を強化 対応機はMatrice 400

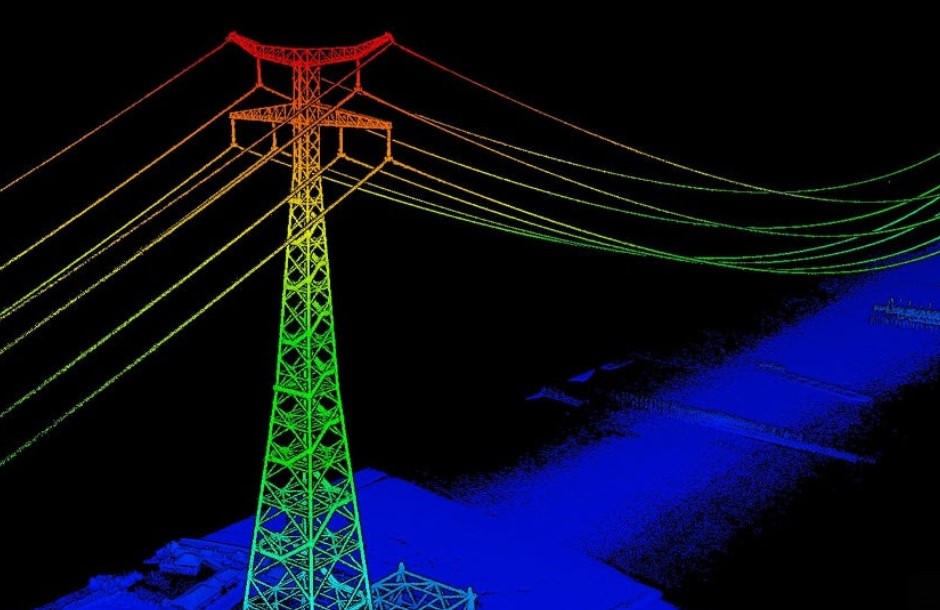

Zenmuse L3は1535ナノメートル波長のレーザーを採用した航空LiDARで、最大測距距離は約950メートルに達する。RGBカメラも従来モデルL2の単眼20MPから、L3でDual 100MPとなり、写真測量データの解像度が5倍になった。1秒あたりの最大測定点数は24万点で、1回の飛行で取得できる3Dデータが広域、高密度になった。

作業高度は、L2の最大150m程度からL3で最大500mに大幅に向上。これにより、同一飛行時間あたりのカバー面積が広がった。広域マッピングの効率が向上することになる。

RGBカメラはDual 100MPであるうえメカニカルシャッター付きセンサーを搭載し、L2の20MPから大幅に機能が引き上げられた。森林や反射率の低い対象でも安定した写真測量が可能になった。測量、林業、インフラ点検、防災などの業務効率化に威力を発揮すると期待できる。

Zenmuse L3を搭載できる機体は「DJI Matrice 400」で、搭載には「Zenmuse L3 single gimbal connector(専用ジンバル接続ブラケット)」が必要となる。その他の機体への対応について公式には触れていない。将来的な追加対応は検証中という。

セキドとシステムファイブが販売開始 FLIGHTSが対応ソフト

国内でも正規代理店が11月4日付で取り扱い開始を発表している。セキドは製品紹介ページを公開するとともに、DJI産業ソリューション導入を検討する企業や官公庁向けの相談窓口を設置した。今後、導入企業向けのウェビナーや体験会も順次実施予定だ。

システムファイブも、取り扱い開始を発表した。自社サイトで製品概要ページを公開し、DJI製産業ドローンとの組み合わせによるワークフロー紹介記事を掲載している。取り扱い開始に合わせ、公式動画や技術解説資料も提供し、測量・点検用途での早期導入を後押しする。

産業ドローン向けソフトウェアのFLIGHTSは、Zenmuse L3に対応する測量支援アプリ「FLIGHTS PLAN」と点群管理ツール「FLIGHTS DOCS for UAV」の最新版を発表した。DJI公式ソフトで取得したLiDARデータやRGB画像をクラウド上で可視化・管理可能で、Zenmuse L3の高密度点群に最適化した処理アルゴリズムを搭載している。

さらに同社は11月11日(火)13時より、システムファイブと共催で「Zenmuse L3紹介・測量活用セミナー」をオンラインで開催する(申し込みはこちら)。

DJI JAPANもZenmuse L3国内発表にあわせ、製品の技術背景や利用事例を紹介するオンラインセミナーの開催を案内している(11月14日13時~14時=申し込みはこちら、11月21日13~14時=申し込みはこちら)

LiDAR計測とRGB撮影を組み合わせた統合ワークフローの活用方法や、DJI Terraによる解析事例を取り上げる予定で、測量・建設・林業・点検など幅広い産業分野への訴求を狙う。

DJIのLiDARペイロードは、測量や建設分野での作業効率を大きく変える技術として注目されてきた。Zenmuse L3の登場で、飛行高度・カバー面積・解析精度の制約が緩和され、より多くの現場でドローンによる三次元計測が実用段階に入るとみられる。

取扱店はこちら

DJIの航空LiDARペイロードDJI Zenmuse L3

送電線や枝などの小さな物体も正確に検出する

デュアル1億画素 4/3型CMOS RGBセンサーとメカニカルシャッターを搭載 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.6.5

新製品やサービスが支持され続けている中国DJIの日本法人、DJI JAPAN株式会社(東京)は、5月下旬に開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)」に数年ぶりにブースを出展し、多くの来場者でにぎわう存在感を見せつけた。ドローントリビューンはDJI JAPANの呉韜代表取締役にインタビューし、展示会の手ごたえや日本市場への今後の対応、レベル4の考え方などについて尋ねた。呉代表は日本のドローン市場がこの5年間で、「持つ」から「活用する」に変わったと指摘し「もはや黎明期ではない」と分析した。また昨年(2022年)12月の改正航空法施行で制度が整ったレベル4について、制度整備として理解を示したうえながら、この制度をふまえた製品の投入計画は、現時点ではないと明言した。

日本市場はこの5年で「持つ」から「活用する」に変化

インタビューに答えるDJI JAPANの呉韜代表取締役 ――千葉・幕張メッセで開催された「第5回建設・測量生産性向上展 (CSPI-EXPO 2023)に出展した手ごたえは?

呉代表 「出展は4、5年ぶりもことだと思います。新型コロナウイルスによる感染リスクが高いとされた間は出展を控えておりましたので、ユーザーのみなさまと触れ合って直接、声を聞く機会が欲しいと思っておりました。産業用ドローンの用途は5割以上が測量・建設業なので、業界の大型展示会であるCSPI-EXPOに出展をした次第です。かなりの触れ合いができたと思います」

――会場内での講演会では座席数が55のところに250人以上が聴講しました。出展ブースも盛況でした

呉代表 「このスペースの講演で入場者数として過去最多を更新したと聞きました。関心を持って熱心に聞いて頂いたと思います。また出展ブース内では我々のパートナー企業にもノウハウを伝えるセッションが行われましたが、通路に溢れるくらいの人にご覧頂きました。パートナー企業も社会に貢献しておられるプロですので、実際に役に立つ内容が多かったと思います。私も勉強になりました」

――この5年ほどの日本市場の変化とは

呉代表 「パートナー企業のみなさまと話をすると、5年前は持ってはいたけど使ってはいなかった状態だったとおっしゃいます。買ったけど使っていなかった方がいたのが5年前。それが今では使わないと仕事にならないとおっしゃる。ここが大きな変化だと思います。使わずにいられないツールになってきました。もう日本は黎明期ではないですね」

誰もが使えるツールとして活用を

――活用が進んだ背景は

呉代表 「誰でも上手に使えるようになったからだと考えています。自動で飛ぶこともそうです。そうすると、個人の技量は問われません。会社の中で新しく配属された人でもちょっとトレーニングをして勉強すれば測量も点検もできます。そういうツールなのでむしろ使わないといけないことになります」

――市場の成長速度の評価は

呉代表 「ドローンの普及には、機体を作っているだけでは足りません。教育、サービス、ソフトウェア開発など細かなプロセスが重要です。5年間に講演会場でみなさまにたずねたときには、使っている方はせいぜい1割ぐらいでしたが、今回は来場者のほぼ100%が使っておられる方でした。この変化もこうした作業の積み上げによるものと考えています。われわれも市場が求めるコンテンツやツールを開発する必要があり、現在の成長はそのリソースに見合う成長だと思っています。むしろ一気に市場が何倍にもなるようであれば、開発や生産が追いつけなくて困ることになるかもしれません。環境や法律がどんどん新しくなり、われわれもそれに対応することが求められますので」

――いわゆるレベル4飛行の解禁の意義とは

呉代表 「法律には完全性が必要です。人の上で飛ばすための要件がない状態は完全性がない状況なので、その条件を定めることは大切だと思います。レベル4飛行が何に役立つのかを検証できる状態になったと思います」

――DJIとしてレベル4対応をどう考えますか

呉代表 「われわれはボトムアップ型で、ユーザーの皆さまなどから色々とニーズを聞いて、それに合わせて製品やサービスなどを作ります。それによってお役に立てる製品やサービスを比較的高い確率で提供できることになります。現時点でボトムからレベル4に合わせてこんなプロダクトが欲しいという声はないです。レベル4といえば物流が主な用途かもしれません。現時点で、われわれが物流に使っていただきたいという考えを持っているわけではありません。機体をレベル4に合わせて新しく開発、生産、製造することは考えておりませんし、今の二等ライセンスへの対応で、われわれのユーザーの皆さまにはご満足頂けると思っています」

常に日本市場向けに開発

――日本市場での対応は加速させますか

呉体表 「現在の成長スピードを継続したいという気持ちはあります。マーケットがどうなるかは予測不可能な部分もありますので、われわれとしては急激な成長ではなく、自分たちの開発のリソースとアプリケーションのリソースに見合う範囲で増やしていけるようにしたいと思っています。環境はいろいろと変わりますので、実際にそうなるよう、しっかり努力したいと思います」

――努力ポイントは

呉代表 「一番はこれ、二番はこれ、とったようなものは決まっていないのですが、社内それぞれのチームにそれぞれの課題がありますのでそれに取り組むことになります。『DJI CAMP』『DJI CAMP ENTERPRISE』といった産業機導入教育プログラムに力を入れているところもありますが、たとえばいまの課題は国家ライセンスへの対応です。ここではそれをいかに短期間でライセンスを取得できるようにするかがポイントです。時間やコストがかかってしまうと、結局 すべてのユーザーが損をすることになり、ドローンのメリットを活かしにくくなります」

――少子高齢化がドローンの普及を後押しすることはあると考えますか

呉代表 「それはないですね。少子高齢化が課題になっていない国でもドローンの普及は進んでいます。少子高齢化との関連性はないと思います。逆に農業分野では60代以上の人がドローンを使っています。 これは少子高齢化対策ではなく60代がドローンを活用して仕事をしているということです。仕事ができるというメリットがあるということです。付け加えると、ドローンは誰でも使えるツールになってきています。スマートになっています。トレーニングをたくさん積んできた方でなくても、そこまで知識がない方でも、複雑で高度な作業ができるようなツールになっています。少子高齢化に関わらず、高齢者も若い方もドローンを使って社会貢献ができます」

――DJI JAPANは開発チームを持っていますが、日本市場向けの開発は考えていますか

呉代表 「常に日本市場向けの開発をしています。例えば通信。日本の法律や規格に合わせて方式を変えなければいけないことがあります。日本ではこの電波が使えないとか。このほか日本の教育機関のニーズにあわせて特殊な機体が必要なこともあり、常に対応しています。『DJI CAMP』も日本で作った、日本向けの教育システムです。ここも充実させていきます。 例えば測量など、国によってルールが異なる分野がありますので、その国にあったものにします。ただ日本向けの機体などといったハードウェアについては考えていません」

――日本のユーザーへのメッセージをお願いします

呉代表 「ドローンをすでに仕事に取り込まれている方が多いと思いますが、これまで以上にお役に立つものになっていますのでぜひ使ってください。お仕事に役に立つように使って頂けたら嬉しいです」

――ありがとうございました

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.4.5

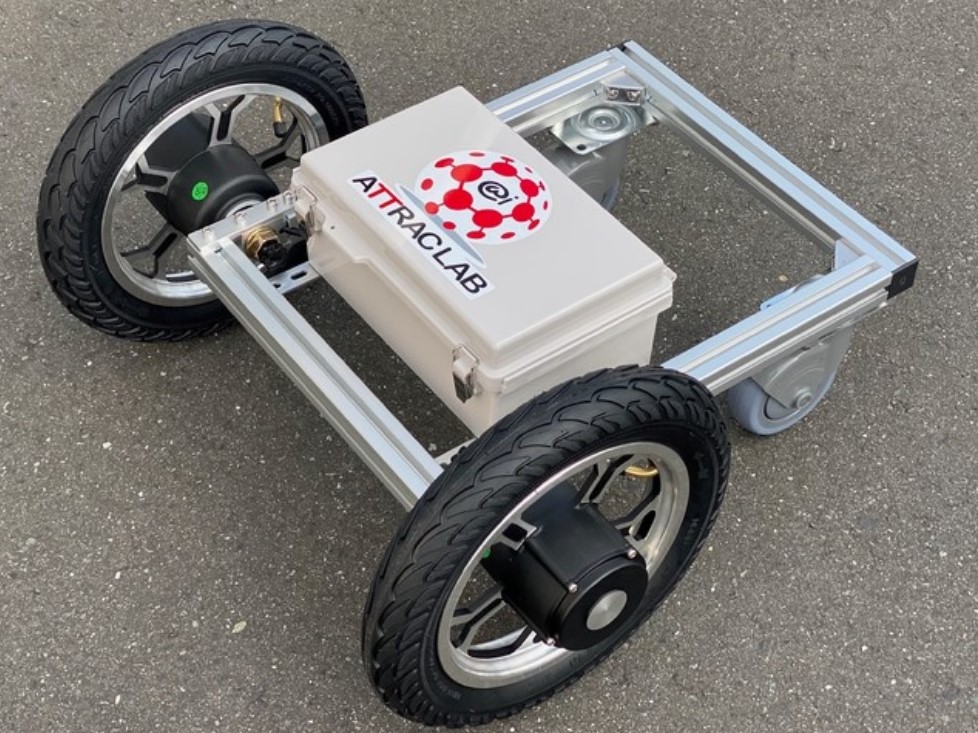

ドローン開発の株式会社ACSL(東京都江戸川区)は3月30日、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業として開発した情報漏洩対策ドローンに搭載したフライトコントローラーなどの技術を、株式会社石川エナジ―リサーチ(群馬県太田市)が開発した点検ドローン「ビルドフライヤー」に統合することに成功したと発表した。両者の共同事業で、ACSLがNEDO事業で開発した技術を転用した事例の第一号になる。今後、NEDO事業で開発した高セキュリティー技術の普及にはずみがつきそうだ。

統合第1号は超軽量高剛性の「ビルドフライヤー」

石川エナジーリサーチの「ビルドフライヤー」に統合が成功した技術は、NEDOの「安全安心なドローン基盤技術開発」事業のもとで開発が進められた高セキュリティードローンに採用されたフライトコントローラーとGCSだ。データの漏洩、抜き取りの防止、機体の乗っ取りへの耐性強化を実現させた高性能小型ドローン「SOTEN(蒼天)」に搭載された。

ACSLはNEDO事業で、フライトコントローラーなどの標準基盤設計と開発を担った。開発の成果として「SOTEN」を発表したのは2021年12月で、あわせてフライトコントローラーのAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)や、主要部品の接続仕様もコーポレートサイトで公開した。

石川エナジ―リサーチとACSLは、公開されたAPIをもとに、「ビルドフライヤー」にフライトコントローラーとGCSの統合に取り掛かり、実証を重ねた末に成功させた。

石川エナジーのビルドフライヤーは、5㎏までのカメラ、測量機器などの搭載が可能な空撮、点検、測量対応の4本アームのマルチコプターで、5㎏の機材を積載し30分の飛行可能な、本体にマグネシウムを使った超軽量、高剛性の機体だ。NEDO開発事業の技術が統合された機体の現場投入が期待される。

NEDO事業技術の転用第1号を足掛かりに、今後、高セキュリティードローンへの採用が加速する可能性がある。ACSLも今後、公開したフライトコントローラーのAPIの周知、普及に力を入れる方針だ。

石川エナジーリサーチのビルドフライヤー

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.6.13

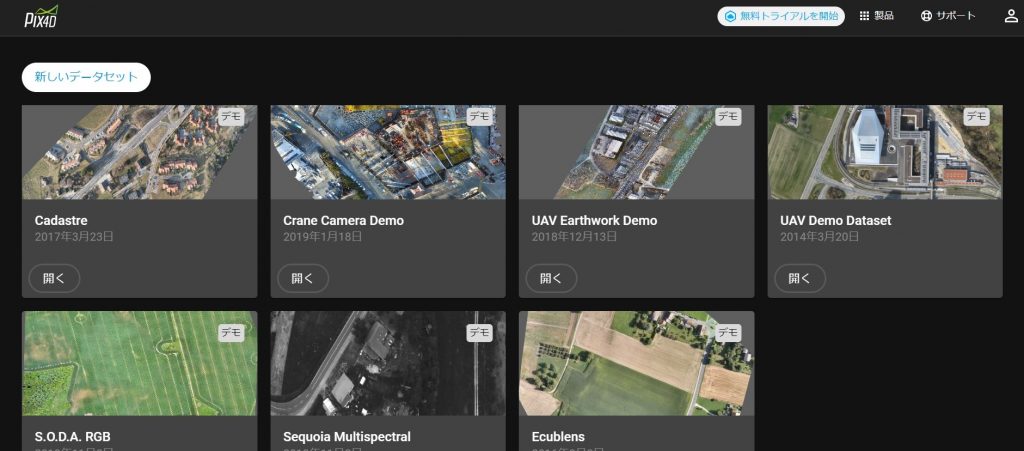

フォトグラメトリ―(SfM)のスイスPix4Dは6月9日、オンライン測量、建設現場モニタリング向けの新しいマッピングプラットフォーム「Pix4Dcloud」「Pix4Dcloud Advanced」の商用リリースを発表した。

スタンドアロンのSfMクラウド処理ソリューション 時系列モニタリングも

「Pix4Dcloud」「Pix4Dcloud Advanced」はドローンで撮影した画像などから2Dマップや3Dモデルを生成するためのフォトグラメトリー(SfM)処理をするスタンドアロンクラウドソリューション。Pix4Dcloud Advanced は Pix4Dcloud の機能を拡張し、建設業界で要望の多い時系列モニタリングと精度向上ツールを搭載している。

Pix4Dcloud Advanced は、地上標定点(GCP)を含むプロジェクトをクラウド上で直接処理することを可能にした。「AutoGCPs」の機能に機械学習とコンピュータビジョンを組み合わせ、GCPの中心点をピクセルレベルの精度でほぼ瞬時に自動的にピンポイント認識するという。

またインタフェースを一新し、全プロジェクトとデータセットをドライブの1か所で管理できるようにした。プロジェクトと現場をその場で検索することができるようになったほか、マップビューではアノテーションとオーバーレイが自動的にグループ化される。グループ化されたレイヤーは1クリックで非表示にでき、複数のアノテーショングループを作成し、シンプルに整理することが可能となった。

アカウントなしで無料デモ体験が可能(http://cloud.pix4d.com/demo) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。