東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

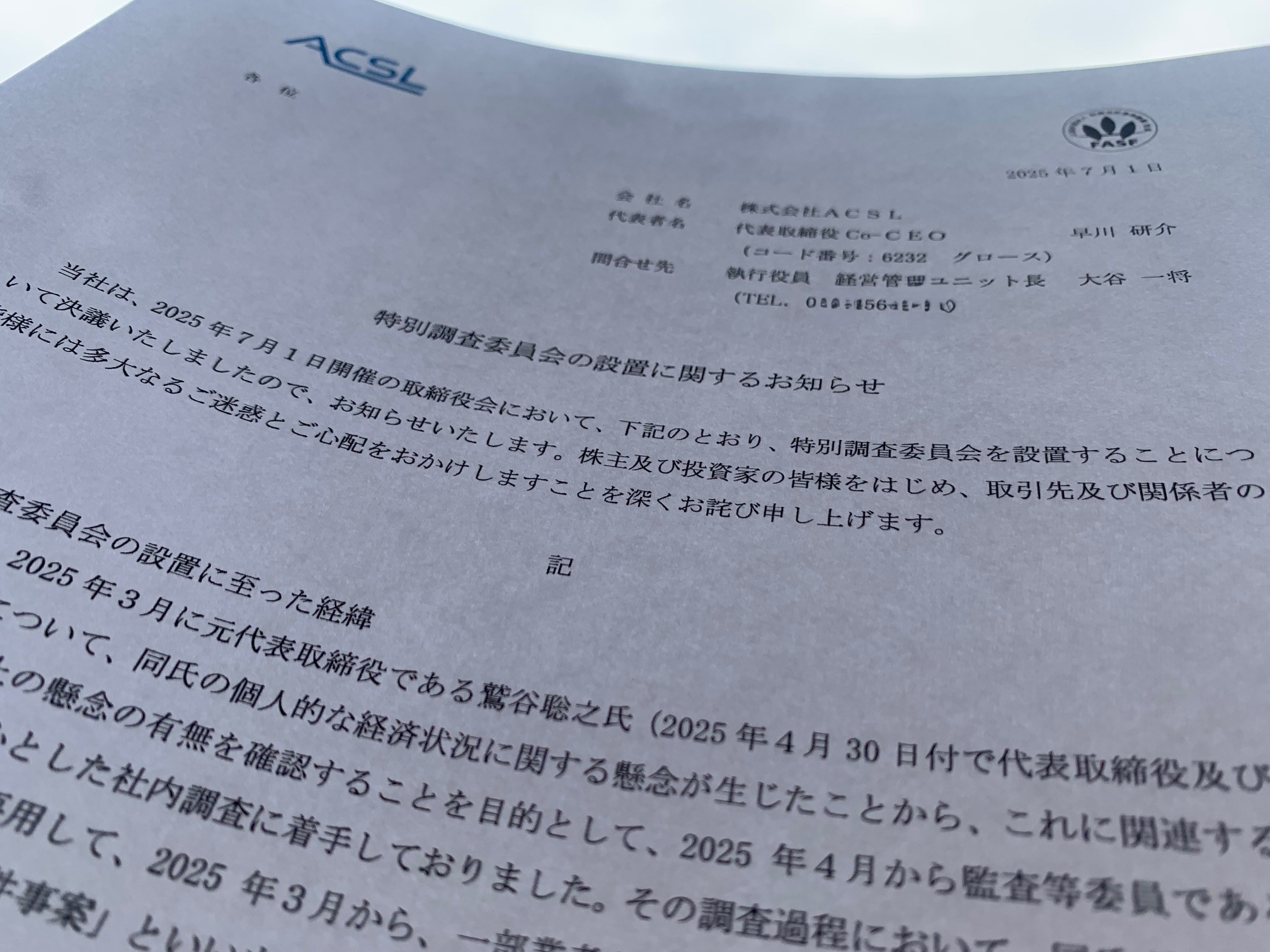

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

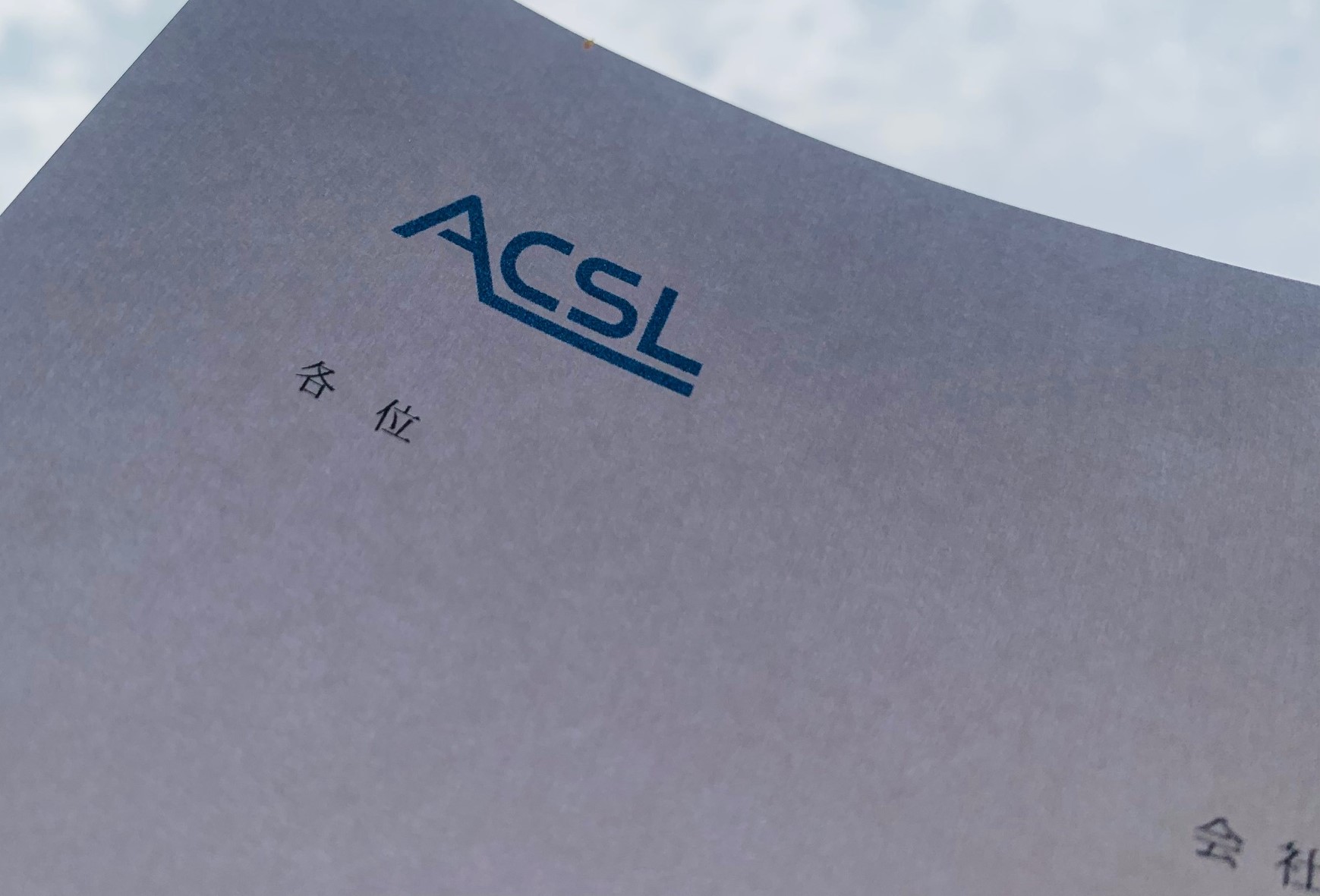

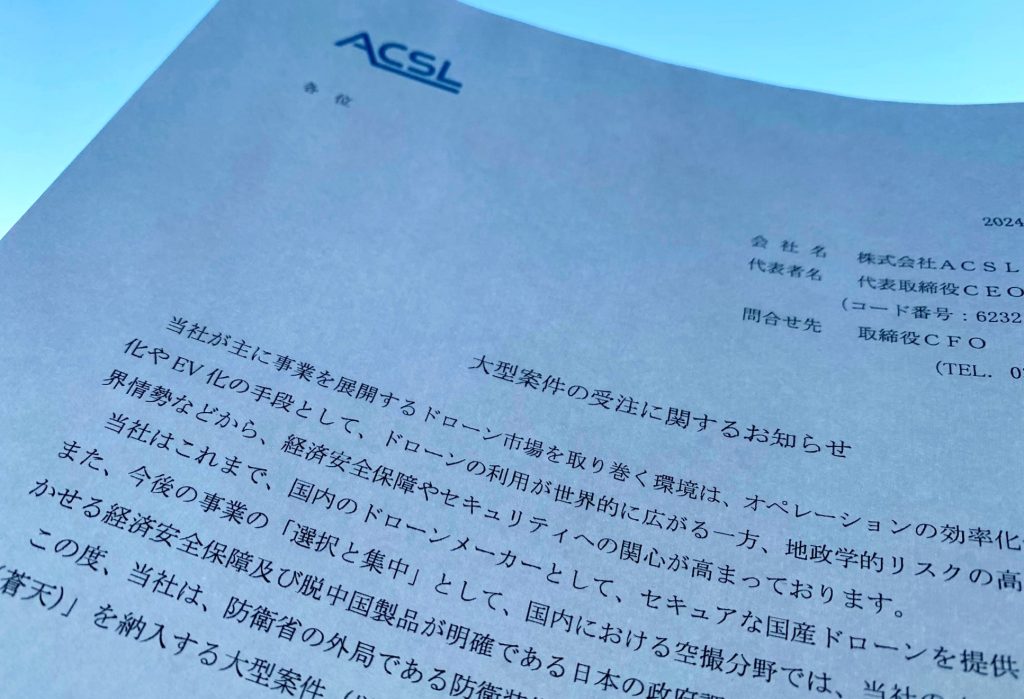

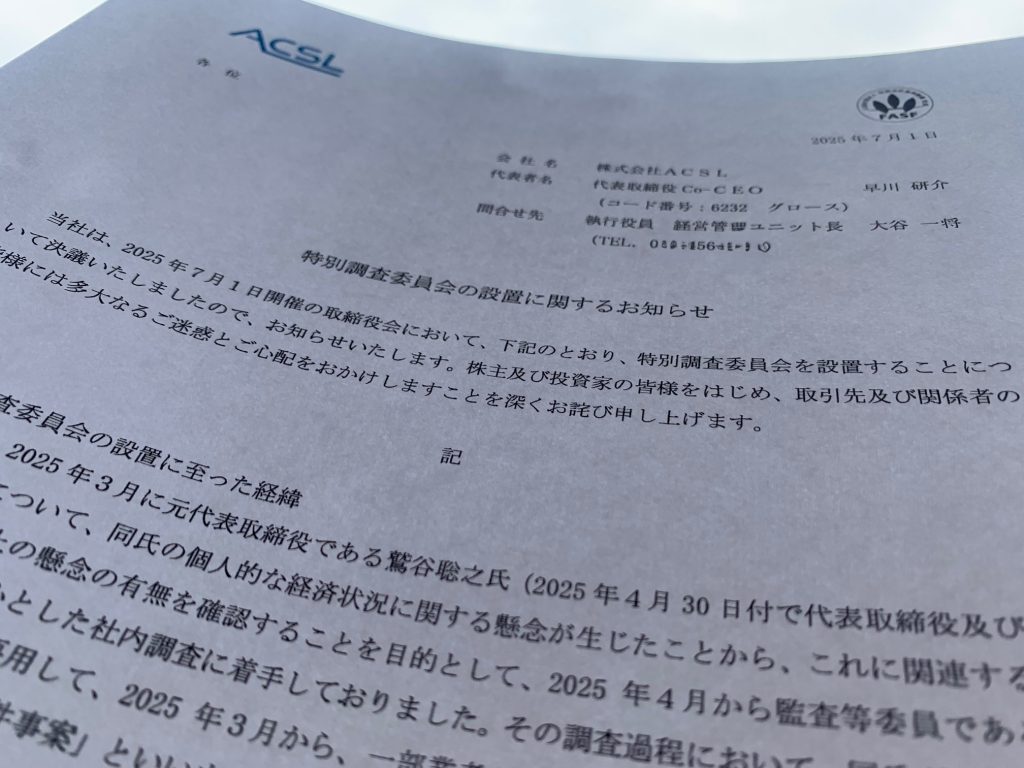

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.6.11

東京株式市場で6月11日、ドローン関連銘柄が物色された。ブルーイノベーション株式会社(東京)の株価は一時ストップ高の2023円をつけ、2023年12月に上場して以来の2000円台を回復した。同社株のストップ高は2日連続。株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)、株式会社ACSL(東京)、Terra Drone株式会社(テラドローン、東京)も買われた。ドローン4銘柄はグロース市場の午前の売買高ランキング上位10銘柄にそろって登場した。

ブルー、2023年の上場来の2000円台

ブルーイノベーション株は寄り付き前から買い注文を集め、前日終値の1623円より316円高い1939円で寄り付いたあと午前9時24分に、前日終値比400円高いストップ高となる2023円をつけ、上場日以来の2000円超えとなった。なお前日も獲りき時間中に、その日の値幅制限である300円高のストップ高をつけていた。

そのほかのドローン関連株も買われていて、リベラウェアは一時、前日終値113円高の1870円、ACSLも一時、前日終値比79円高い1359円、テラドローンも一時、前日終値の6240円から600円高い6940円を付けた。

ドローン関連株はトランプ米大統領が6月6日に署名した“Unleashing American Drone Dominance” と“Restoring American Airspace Sovereignty,”の2つの米国内でのドローン開発やビジネス活性化に関わる大統領令を受けて買われやすくなっていた。6月10日にはロンドンで開催されていた米中閣僚級協議で、ラトニック米商務長官が中国によるレアアース輸出規制を「解決されるだろう」と見通した発言が伝わるなど協議の進展が経済の活性化を展望させたことでハイテク株を中心に投資を呼び込み、ドローン株への物色を後押ししたとみられる。

また日本国内では、政府による道路陥没対策やコメ不足対策に関連するスマート農業対策推進などの期待から、関連技術としてドローン関連が買われやすくなっていた。

米国でもトランプ大統領令に連動する形でAAM開発のジョビー・アビエーション、アーチャー・アビエーションなどが急騰した。

千葉・幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会JapanDroneでドローンポートや万博での取り組みの説明のために登壇したブルーイノベーションの熊田貴之社長

JapanDroneに設置されたブルーイノベーションのブースでは、午前10時の開場前にスタッフが朝礼を行うことが慣例になっている

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.9.25

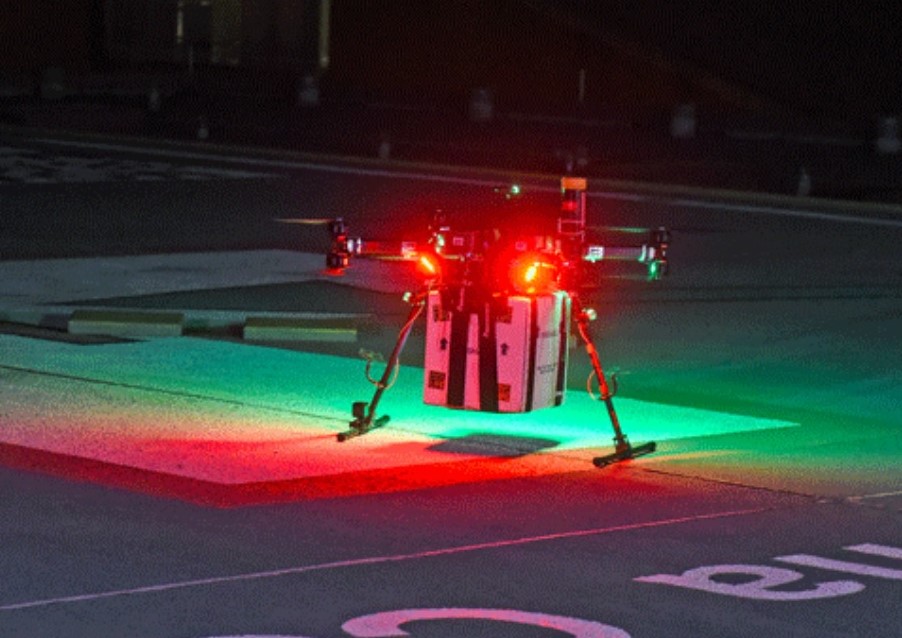

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が能登半島の豪雨災害への対応を開始した。自衛隊と連携し孤立集落へのドローンによる物資配送などにあたる。株式会社NEXT DELIVERY(小菅村<山梨県>)、株式会社ACSL(東京)がすでに現地入りし、株式会社エアロジーラボ(AGL、箕面市<大阪府>)、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)が近く合流する。ブルーイノベーション株式会社(東京)も一両日中に加わる。

石川県が支援を要請 ACSL、AGL、SkyDrive、ブルーなども合流

JUIDAは9月23日に被害の大きい輪島市に入った。翌9月24日にはNEXT DELIVERY、ACSLが合流した。株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)、株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)も9月25日中に現地入りし、ブルーイノベーション株式会社も追って合流する見通しだ。

このうち事業者として現地にもっともはやく合流したNEXT DELIVERYは小菅村、小松市(石川県)のそれぞれから現地で運用していた物流用機Air Truckを持ちこんだ。2機を持ちこんだのは、孤立集落への物資配送の輸送頻度が高くなることが見込まれるためだ。1月に発生した能登半島地震の震災対応のさいには小菅村の機体を持ちこみ、医薬品の輸送で被災地を支援した。同社はドローン配送を平時と有事の両面で活用するフェーズフリー活用に取り組んでいる。

輪島市中心部では9月21日午前9時10分までの1時間に120ミリの大雨が記録され、気象庁が輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表した。その後22日午前10時10分、気象庁金沢地方気象台が大雨特別警報を大雨警報に切り替えたと発表した。

国土交通省は9月22日午後3時に輪島市、珠洲市、穴水町、能登町を国土交通大臣による航空法第132条の85による緊急用務空域公示第2号に指定した。ドクターヘリや救急搬送などの活動を妨げることにならないよう、国、地方などの要請を受けていないドローンは現地での飛行させることができない。一方、孤立集落への物資搬送などにドローンの活用は期待されていて、石川県は9月24日、JUIDAに対し支援を要請した。

JUIDAは石川県の要請より前に現地への急行を準備し、9月23日には現地に入りし、自衛隊など関係機関と調整を開始。24日の石川県からの要請を受けて具体的な取り組みを進めることになった。25日にはひとつの孤立集落への物資輸送を開始する準備を進めていたが、幸いにもこの集落への陸路が開通したためこの集落への配送は陸路にまかせ、ドローン配送は別の集落への取り組みに切り替えることを決め、次の対応を練っている。

JUIDAのもとにはドローン事業者から協力の申し入れも届いており、JUIDAが現地の需要とすりあわせながら、対応を検討している。能登地方では9月25日も不明者の捜索が続けられ、この日輪島市で3人がみつかり、いずれも死亡が確認されたことから、豪雨の死者は計11人となった。午後4時現在、5人の行方がわかっていない。また輪島市、珠洲市、能登町の16カ所の集落が孤立し、157人が取り残されている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

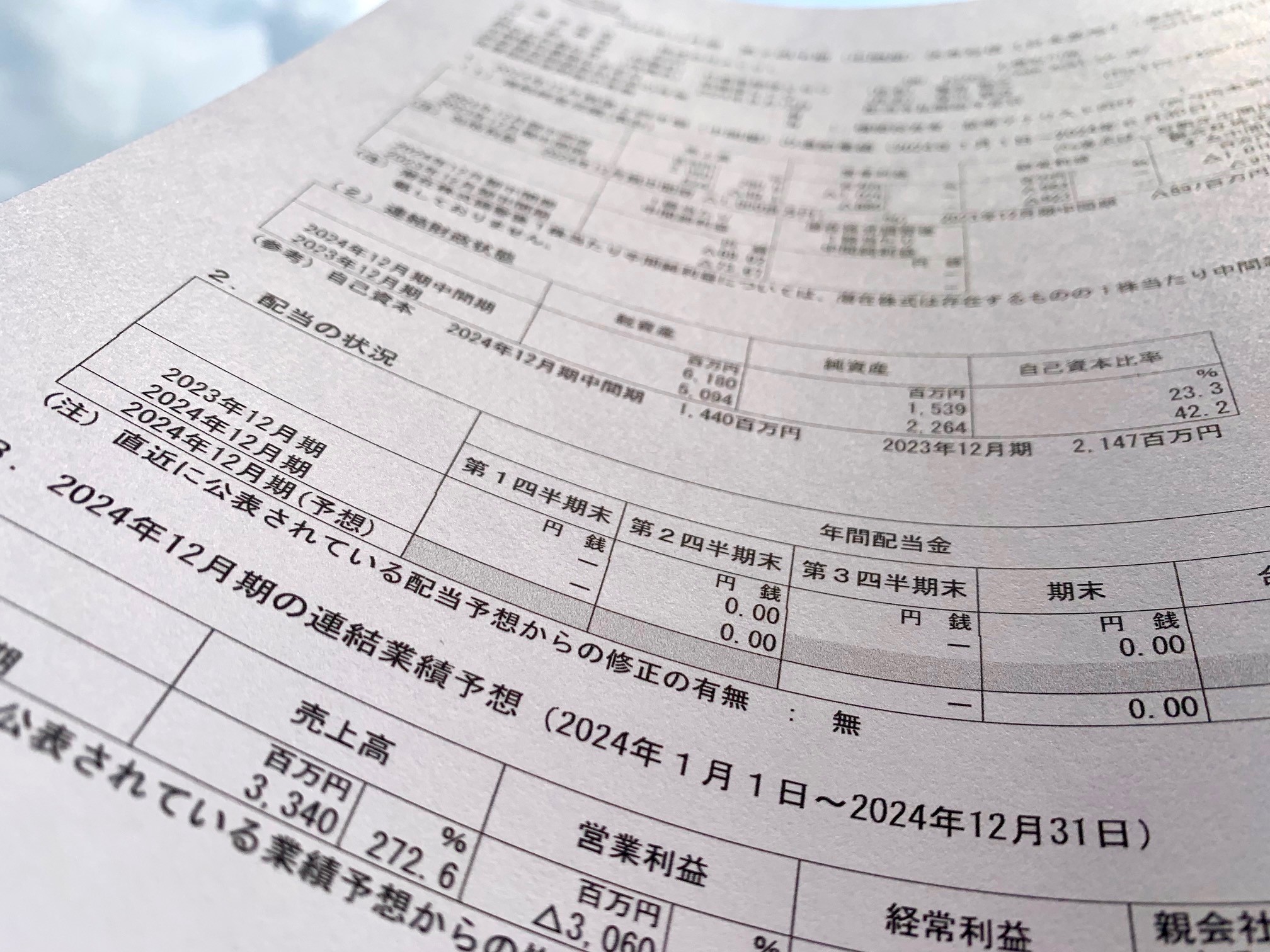

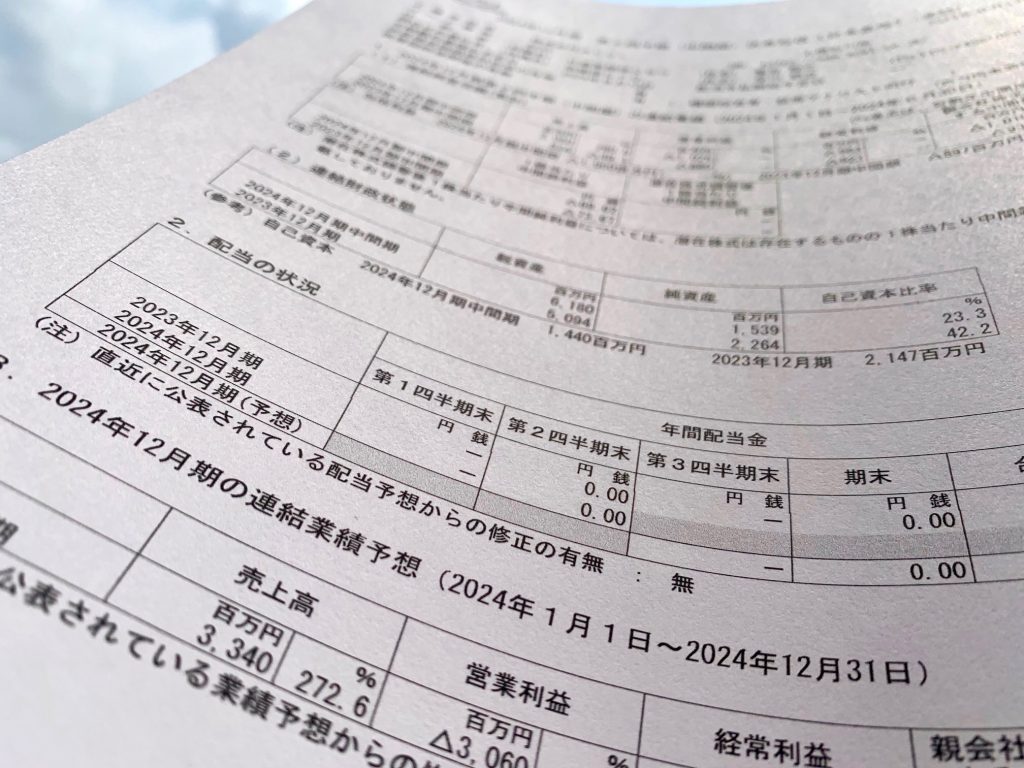

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 8月14日の東証グロース市場で株式会社ACSL(東京)株に買いが先行し、午前中の取引では一時、前日終値の741円より59円高い800円に載せる場面があった。前日13日の取引終了後にACSLが発表した1~6月期中間決算(決算期は12月)で、売上高が前年同期の290.6%増の20億5000万円と大幅に拡大し、2024年12月期決算も売上高が272.6%増の33億4000万円と見込んでいることが好感されたとみられる。

インド事業は中間期売上高の8割

この日の株価は前日終値比15円高の756円で取引がはじまり、じわじわと買いが集まった。午前の取引時間中は749円を下回ることはなく、前日終値を超える水準で取引された。

ACSLが前日に発表した1~6月期決算では売上高が前年同期の5憶2483万円に対し20億5014万円と290.6%増加した。営業損益は10億2632万円の赤字、経常損益は9億6327万円の赤字、純損益は10億1035万円の赤字だった。

1~6月期の売上高20億5014万円をセグメントごとに見ると、「実証実験」「プラットフォーム機体販売」「用途特化型機体販売」「その他」4分野のうち、「その他」が17億3134億円と飛び抜けて高く全体の84%を占める。前年同期の売上高5憶2483万円の3倍を上回る額に相当する。「その他」はもともと、機体の保守手数料や消耗品販売などが想定されている。今回はそれとは別に、インドのパートナー企業Aerarc社と締結したMOU(覚え書き)に基づき、インド市場での「地上走行ロボットの販売」として1097万米ドル(17億51万円)を受注したため、その額が「その他」を押し上げた。

残るセグメントの「実証実験」は前年同期比5327万円減(19.8%減)の2億1534万円、「プラットフォーム機体販売」は前年同期比2553万円減(52.2%減)の2330万円、「用途特化型機体販売」は前年同期比3757万円減(31.9%減)の8015万円と、「その他」以外の3事業は伸び悩んだ。前年同期は「その他」が8964万円と売上高全体の17.0%を占めていたが、今回は84.4%を占め、インド関連事業に支えられたことを色濃く反映した決算となった。

12月通期決算では売上高を272%増の33億4000万円と見込むが、営業損益は30億600万円の赤字、経常損益は18億6000万円の赤字、純損益は19億3500万円の赤字を見込んでいる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.7.29

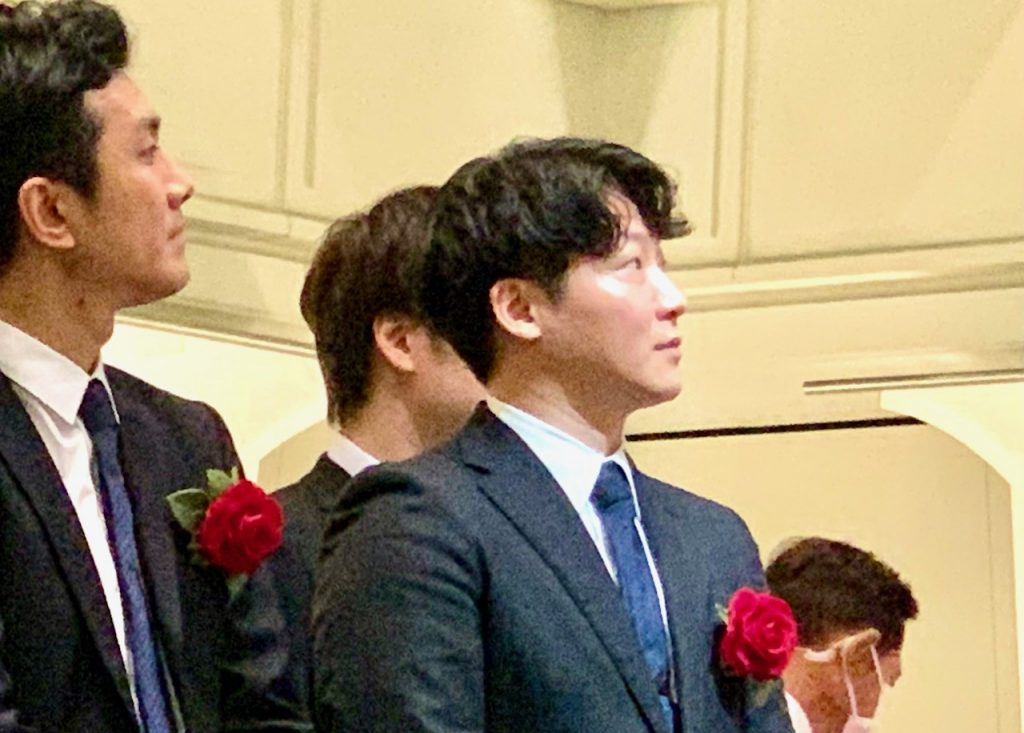

超狭小空間点検ドローンの開発を手掛ける株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)は7月29日、東京証券取引市場グロース市場に上場した。東京・日本橋兜町の東京証券取引所内にある情報提供スペース、東証Arrows(アローズ)で新規上場を祝うセレモニーが行われ、閔弘圭(みん・ほんきゅ)代表取締役が上場通知書を受け取ったほか、役員も加わり上場祝いの鐘を鳴らした。上場初日は公開価格の310円より144円(46.4%)高い454円で初値をつけ、401円で取引を終えた。ドローン開発を本業の上場で精密機械に分類される企業はLiberaware初めてで、閔代表取締役は「我々がつくる小型のドローンはまさに精密。日本(経済)の強みである精密でしっかり実績を作っていきたい」と抱負を述べた。

閔代表「しっかり実績をつくっていきたい」

Liberaware株はこの日、午前9時の取引開始直後は買い気配のまま値が付かずに推移し、午前10時26分に454円の初値が付いた。10時42分には一時、この日の最高値である465円を付けるなど終日、公開価格の310円を上回る水準で取引が続き、午後3時に公開価格より91円高い401円で取引を終えた。

取引時間中の午前11時にはセレモニーが行われた。東証Arrowsのマーケットの状況を映し出すパネルは赤を基調にした背景に白抜きで「日本取引所グループ 祝上場 株式会社Liberaware 2024年7月29日 東京証券取引所」とメッセージが投影され、株式会社東京証券取引所の青克美常務執行役員がLiberawareの閔代表に上場通知書を手渡し、社員らがその様子を見守った。このあとパネルわきに用意された鐘を打ち鳴らす「打鐘」が行われた。打鐘は社名の入った木槌で、「五穀豊穣」にちなんで5度、鳴らすことが慣例で、閔代表ら集まった社員の中から幹部が2人一組で5組が一回ずつ鳴らした。儀式が終了したあとは、Liberawareを投資などで応援してきた関係者らも加わって記念撮影などが行われた。

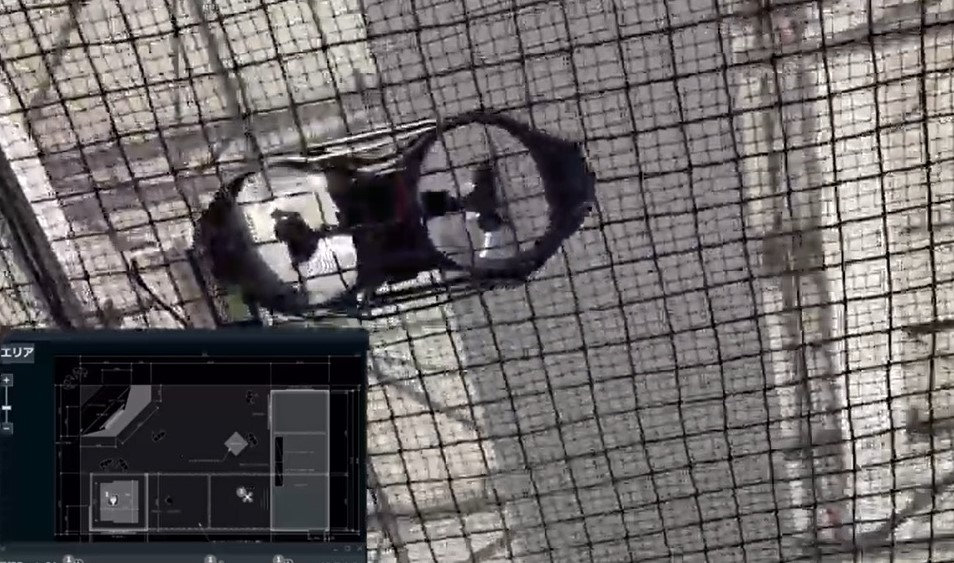

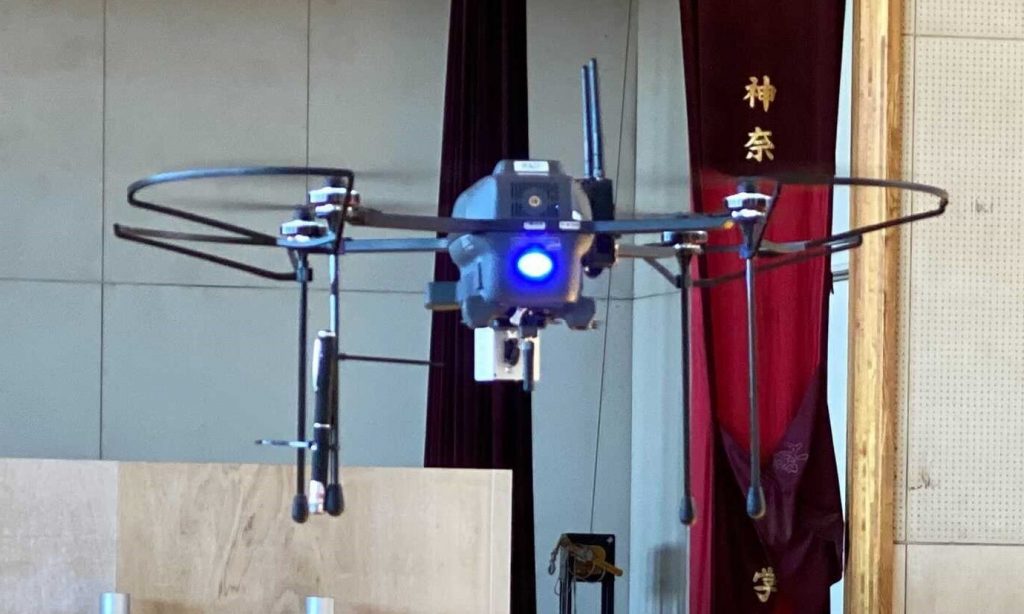

Liberawareは高性能小型ドローンIBIS(アイビス)シリーズの開発と機体を活用した事業で知名度を広げ、ゼネコン、電力などエネルギー、インフラなどでの産業で導入が広がっている。廃炉作業が進む東京電力福島第一原発の格納容器内の点検作業では、東京電力が作業で活用したデバイスがLiberaware製であることを2024年2月の記者会見で認め認知が広がった。2021年にはJR東日本スタートアップ株式会社、JR東日本コンサルタンツ株式会社と点群データ取得や鉄道・インフラ業界のデジタル化事業を展開する合弁会社、CalTa株式会社(東京)を設立し、現在、デジタル化ソフトウェアTRANCITYを提供していることでも知られる。

2024年元日に発生した能登半島地震では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の呼びかけに応じて輪島市などでの災害支援対策に対応して現地に出向き、倒壊家屋内の点検に同社の技術を活用した。

上場初日を迎えた閔代表は「実感はまだありません。これまでしっかりとものづくりをしてきました。ドローン事業の盛り上がりを証明したい。(精密機械に分類されているのは)われわれがつくる小型のドローンはまさに精密。精密っというこの分野が日本としての強みだと思いますし、だからこそここでしっかり実績を作っていきたい」などと抱負を述べた。同社は今後も豊富な屋内狭小空間の点検実績を土台に事業拡大を図ることになる。

ドローン関連事業を本業の柱に位置付ける企業の上場は、株式会社ACSL(東京、2018年12月21日、分類:機会)、ブルーイノベーション株式会社(東京、2023年12月12日、分類:情報・通信)以来となる。

お祝いメッセージが掲げられたボードを見つめる閔弘圭代表=2024年7月29日、東京・日本橋兜町の東証Arrows

お祝いボードを背景に記念撮影をするLiberawareのメンバー=2024年7月29日、東京・日本橋兜町

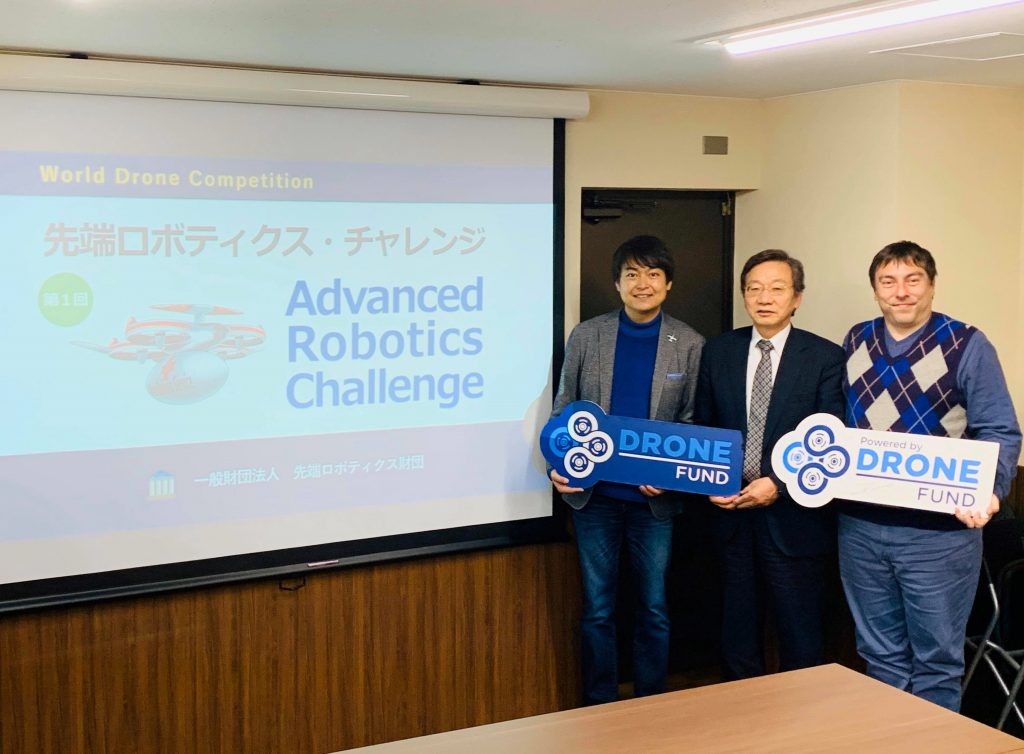

投資などで支援を続けてきた関係者も入って記念撮影。「DRONE FUND」のロゴも見える=2024年7月29日、東京・日本橋兜町

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。