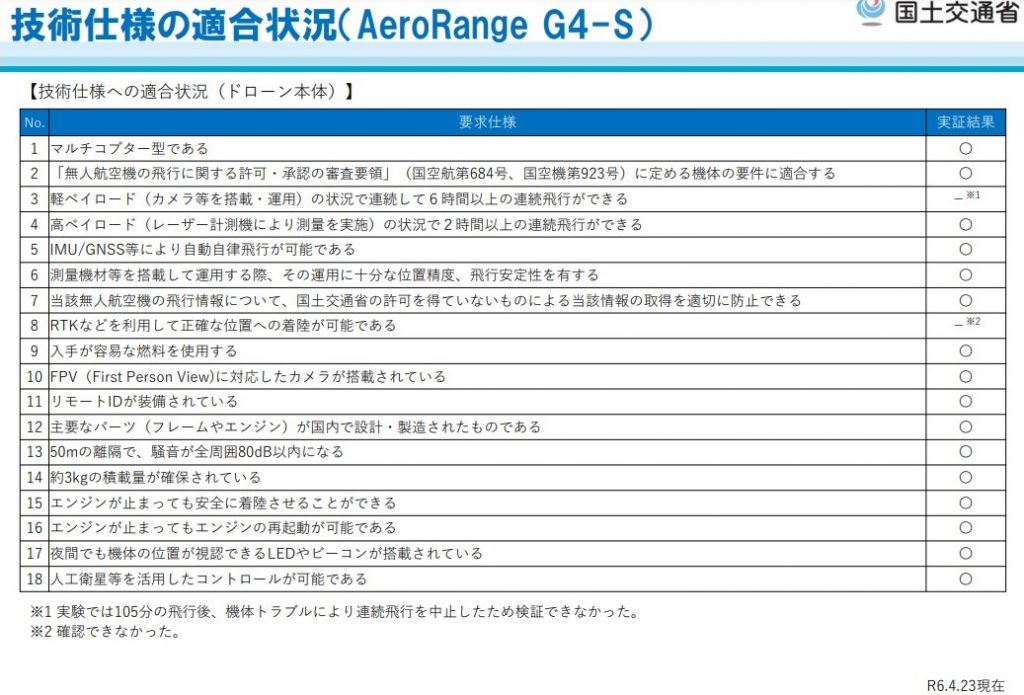

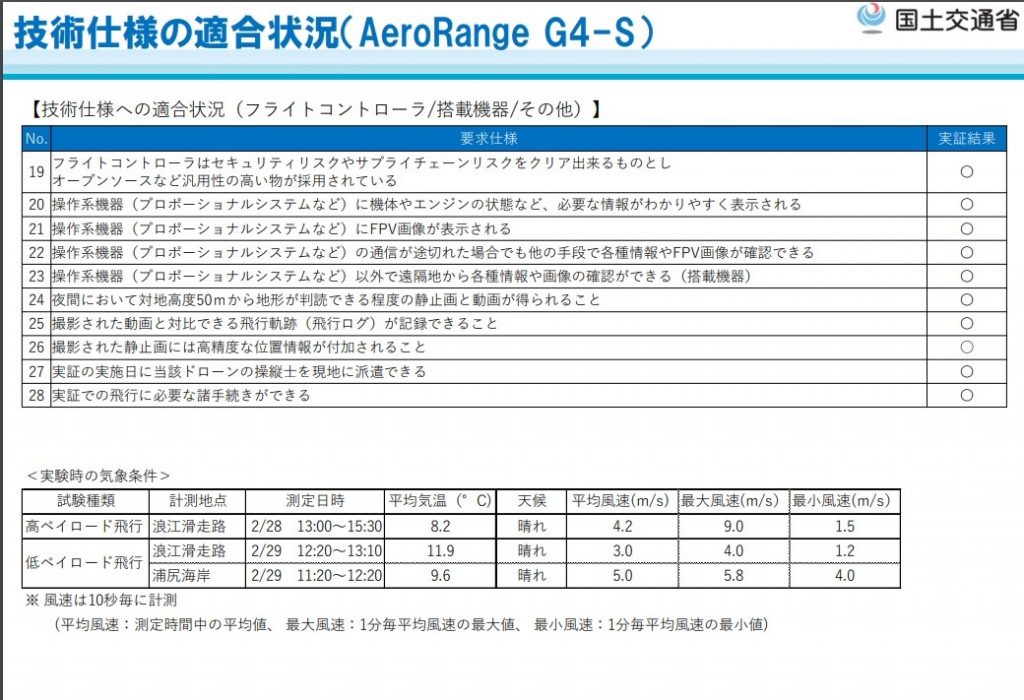

国交省は、ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(箕面市<大阪府>)が開発したハイブリッドドローンAeroRangeG4-S(エアロレンジジーフォーエス)を使った長時間飛行試験の結果を公表した。結果は「技術仕様の適合状況」として公表され、28項目のうち「高ペイロード2時間連続飛行」など26項目で適合した。機体の不具合により飛行を中断した影響で2項目が「確認できず」だったが、不適合と判定された項目はなかった。飛行試験は2月28、29日に福島県浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で行われた。

2項目「確認できず」 軽ペイロード連続飛行は中断も約69.7㎞を実飛行

福島ロボットテストフィールド浪江滑走路で離陸するエアロジーラボのハイブリッドドローン「AeroRange G4-S」=2月29日、福島県浪江町 適合したと判定されたのは、「高ペイロード(レーザー計測機により測量を実施)の状況で2時間以上の連続飛行ができる」「IMU/GNSS等により自動自律飛行が可能である」「主要なパーツ(フレームやエンジン)が国内で設計・製造されたものである」「フライトコントローラはセキュリティリスクやサプライチェーンリスクをクリア出来るものとしオープンソースなど汎用性の高い物が採用されている」など26項目。

このうち高ペイロード連続飛行実験では、AeroRangeG4S にレーザースキャナー「RIEGL VUX-1」を搭載し、有効な測量データを取得した。対象地域のデータ取得が5分で完了したことから、RIEGL VUX-1と同じ重さのダミーのペイロードを乗せ換え、改めて連続飛行試験を続行。2時間を超えたところで着陸させた。エアロジーラボによると、実際の飛行時間は2時間1分で、残燃料から推計すると最長で2時間49分の飛行が可能という。

一方「軽ペイロード連続6時間飛行」と「RTKなどを利用した正確な位置への着陸」が「確認できなかった」となった。

軽ペイロード6時間飛行の試験では、機体が浪江滑走路で離陸したあと約400m先の海上上空に移動し、沿岸に沿って約2キロ北上したのち旋回して同じ距離を南下するコースを映像の伝送をしながら11周(約1時間)し、その後浪江滑走路に戻って滑走路敷地内を周回飛行させた。計画では機体は海上コースから滑走路コースに戻ったあと3時間ほど周回して着陸し、残燃料から飛行可能距離を推計する段取りだった。しかし機体は滑走路コースに戻り50分ほど周回飛行したところで不具合が発生し着陸。飛行も中断した。このため試験としては項目に適合するかどうかを確認できない扱いとなり、「105分の飛行後、機体トラブルにより連続飛行を中止したため検証できなかった」と記録された。

エアロジーラボによると、離陸から着陸までの連続飛行時間は約110分。この間の総距離は約69.7kmだった。この時点での残燃料から、約383分(6時間23分)の連続飛行を達成するペースだったと推定できるという。

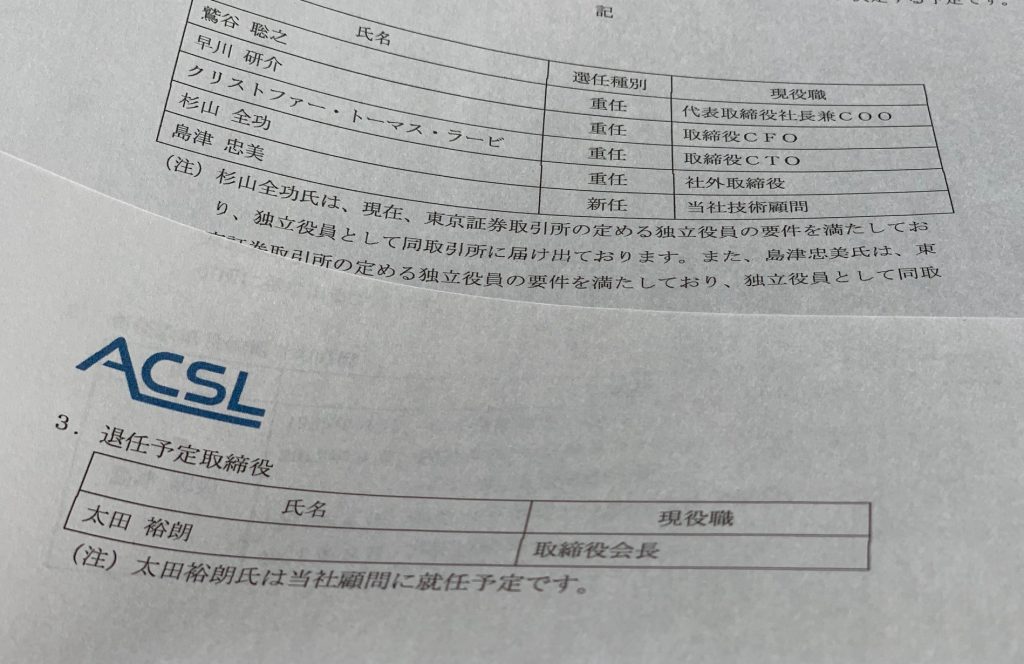

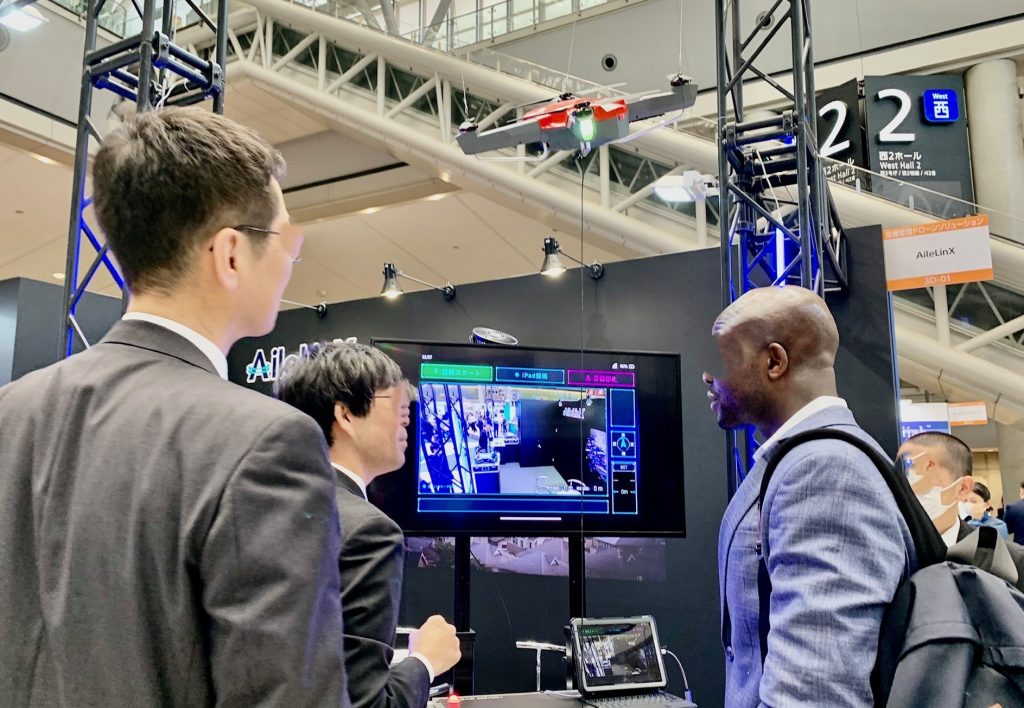

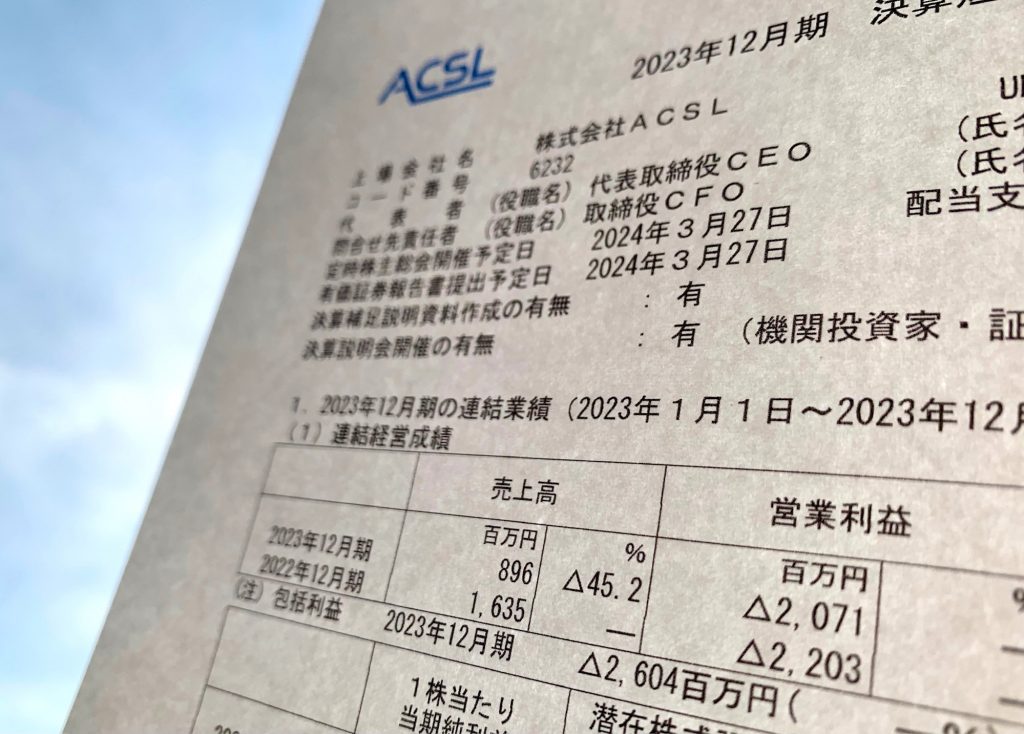

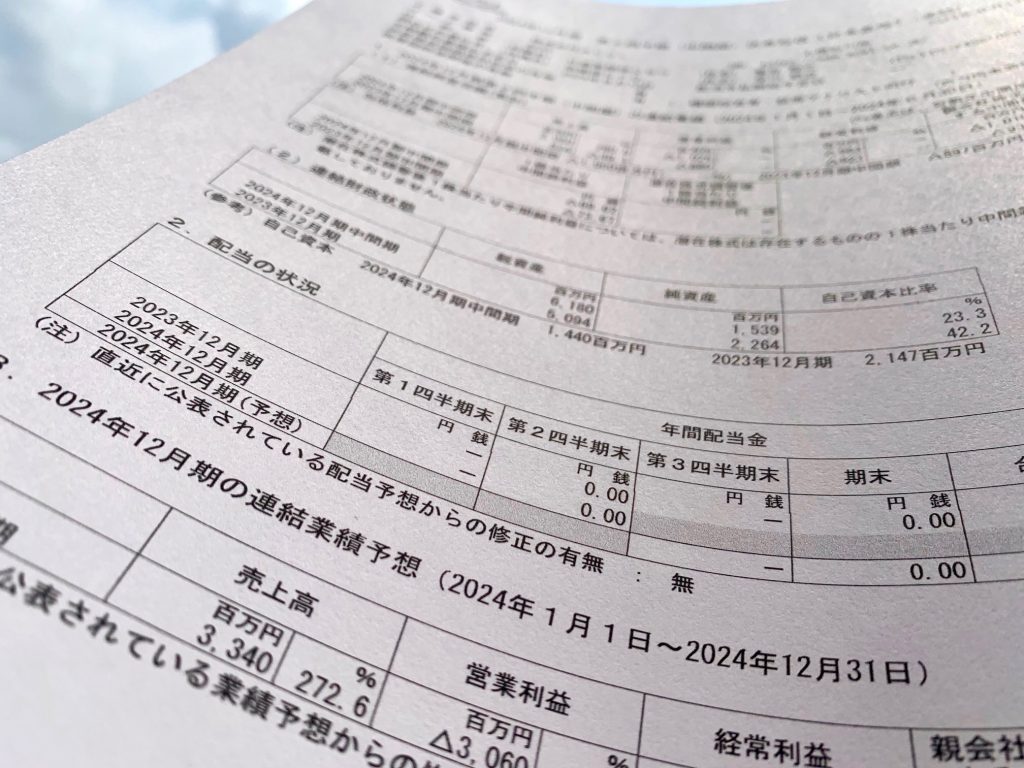

国交省は、地方整備局、国土地理院、気象庁、海上保安庁などを抱えるなど行政執行上、ドローンの利活用機会が増えると認識し、ニーズにあったドローンの開発、導入を視野に、関係団体、企業、有識者と情報共有、意見交換などを進める「行政ニーズに対応した汎用性の高いドローンの利活用等に係る技術検討会」を令和3年に発足させている。政府調達をめぐっては、3月に株式会社ACSL(東京)が防衛装備庁から3億7000万円受注したと公表され株式市場が反応したこともあり、今後、行政の要望にドローンの技術や製品がいつ、どこまで、こたえられるかが注目点になりそうだ。

長時間実証のサイト

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo08_hy_000050.html

技術仕様への適合状況 https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

https://www.mlit.go.jp/page/content/001739783.pdf

浪江滑走路内を周回する機体を見守る

ときおり強い風も吹く中、海上コースを周回する機体を見守る視察団

連続飛行時間も計測

多くの視察者が見守る

実験開始にあたり国交省があいさつ

様子を見守るエアロジーラボの谷紳一代表

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月31日、東京・元赤坂の明治記念館で「JUIDA 認定スクールフェスタ2023」を開催し、顕著な実績のあったスクールを「SCHOOL AWARDS 2023」として表彰した。プロデューサーで慶應義塾大学特任准教授の若新雄純氏が代表を務める北陸の空株式会社(鯖江市<福井県>)が運営するスクール「ドローンキャンプ北陸の空」が、3年連続で最高賞を獲得した。従来の最高賞である「ゴールド」の上位となる「プラチナ」を特設して表彰した。続くゴールドにも同社系列のスクールが入り、事実上、若新氏系が1位、2位と獲得した。特筆すべき取組を顕彰する理事長賞にはDアカデミー株式会社が運営するDアカデミー関東本部が実施したザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が選ばれた。フェスタではこのほかJUIDAが登録講習機関等監査実施団体として実施している監査の中で、監査に指摘されやすい事例が報告され、JUIDA会員に対するサポート活動の方針が紹介された。

JUIDA SCHOOL AWARDS 2023を受賞したスクール代表者と鈴木真二理事長(前列右)。プロデューサーの若新雄純氏が運営するスクールがプラチナ(1位)とゴールド(2位)を獲得した 若新氏「アクセスの悪い場所でこその価値ある体験を提供」

プレゼンテーションにたった若新雄純氏 JUIDAは認定スクールの実績を表彰する「SCHOOL AWARDS 2023」を毎年、開催している。上位3スクールに順にゴールド、シルバー、ブロンズの各賞を授けている。今回もゴールドを「ドローンキャンプ九州の空」、シルバーを「ドローンスクール&コミュニティ空ごこち大阪校」、ブロンズを「拝島ドローンスクール」(福生市<東京>)にそれぞれ授けた。ただし今回は、最も顕著な実績をあげたのは「ドローンキャンプ北陸の空」で、2021年、2022年に続く3年連続となることから、例年通りの最高位でああるゴールドではなく、さらに上位のプラチナを特設して表彰した。

「ドローンキャンプ北陸の空」は、プロデューサーの若新氏が代表を務める企業が運営するスクールで、人里離れた場所で地域をあげて食事を含めて地域色豊かなもてなしを提供し講習成果もあげる独自の合宿スタイルで話題となり県外からも多くの受講生を集めている。プラチナに次ぐゴールドを受賞した「ドローンキャンプ九州の空」も系列スクールで、同じスタイルで福岡県内の郊外で運営している。

若新氏はプラチナの受賞を記念して約15 分間、プレゼンテーションを行った。

若新氏は「現状では空港も新幹線もない数少ない県といわれる福井の山奥にあるほとんど人が住んでいない場所でスクールをしています。こんなところから新しいサービスなんかはじまるはずがない、と思われそうなところで事業を始めたいと思って始めました。主に県外からいらっしゃる受講生を町全体でもてなす事業モデルをつくって運営しています」などとスクールを紹介した。

このほか「一見、お客さんがこなさそうなアクセスの悪い場所だからこそ、人目を気にせず落ち着いて安心してゆっくり練習ができます。価値のある体験を提供できるのだと思っています」「優秀な講師を獲得するため一日あたりの手当てを高くした」「特殊な生活を選択しているクセの強い人たちとチームを組んで、運営しています。そういう人は各地にいらっしゃるとは思いますが、そういうクセの強い方々とコミュニケーションを取り信頼関係を築くにはコツが必要です。われわれにはクセの強い仲間といい連帯をつくることができたので、廃校をいかすビジネスをいなかからつくりだすことができたのかもしれません」など、軽妙なトークは会場を魅了し、参加者は笑ったりうなずいたりメモを取ったりしていた。

Dアカ依田氏「英語苦手。それでも日本の教育には価値がある」

理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部の依田健一代表(前列中央)と講師の内藤和典氏(前列左から2人目) 理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部は、アフリカ大陸南部のザンビア共和国政府で道路の維持管理を担う道路開発庁(RDA:Road Development Authority)から派遣された7人の公務員や大学職員らを受け入れ、橋梁をドローンで点検する技能に関する研修を実施した。ザンビアでは道路の維持管理が進まず1970年代以前につくられた橋梁の老朽化が社会問題化している。特殊な橋梁も多く一般的な点検がしにくいこともあり、対策のひとつとしてドローン活用があがっている。ザンビア専門家への研修は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する「橋梁維持管理能力向上プロジェクト」の一環で、事業を請け負った大日本コンサルタント株式会社(東京)がドローン点検で実績のあるDアカデミーに研修を打診したことから行われた。

DアカデミーはJUIDAのカリキュラムに基づいた座学、実技を同社が持つ君津市内のフィールドや同市内の橋梁などで実施した。

理事長賞の受賞にはDアカデミーの依田健一代表と、内藤和典講師が登壇。依田氏は「私は英語が話せません。学校時代5段階で2しかとったことがないぐらい。それでも来た仕事は断らないことにしています。今回も、無謀にも引き受けました。私が話したのは、1,2,3,ダアーって勢いをつけるぐらい。専門的なことも伝える必要もあるので、そこは英語が話せる内藤先生に大活躍頂きました。手探りではじめましたが、結果的にはザンビアの橋梁の現状など直接聞かないとわからないことをいっぱい知ることができました。受講生はみなさん学ぶ意欲が高く、礼儀正しかったです。そしてみなさんにご満足いただけました。日本の教育制度は評判がいいです。みなさんのところにも海外からの問い合わせが来ていると思います。ぜひ海外にみなさんにもドローンを普及させていきましょう」と話した。

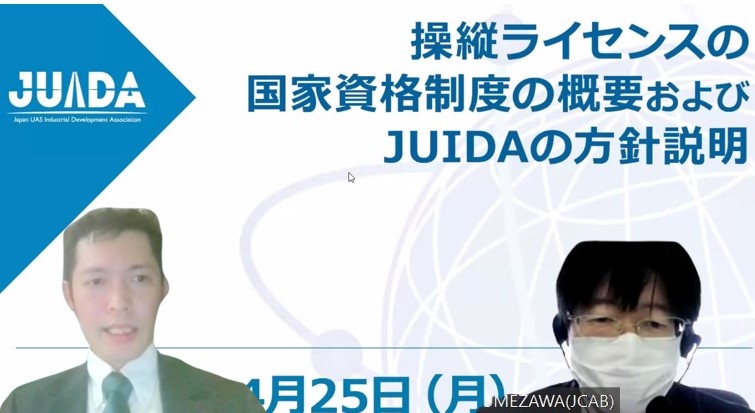

会合では経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長が現状や最近の取り組みを紹介した。

JUIDAからは鈴木真二理事長が、JUIDAが8周年を迎え、認定スクールがインドネシアの1校を含め277になり、JUIDA認定ライセンスを取得した技能証明証取得者が30121人、安全運航管理者が25868人、認定講師が2456人となっていることを紹介。「国家資格の制度が始まったあとも数字が堅調に伸びており、JUIDAは国家資格と両輪で発展を支えます」と明言した。

熊田知之事務局長は、レベル4飛行の制度が整ったことに伴い、安全運航管理者にレベル4対応の上級版を創設する準備を進めていることや、会員サポートを今後も充実させていくこと方針を示した。研究開発支援活動として現在の「テクニカルジャーナル」活動の充実や周辺活動を充実させる方針も表明した。鈴木理事長の「両輪発言」を受け、熊田事務局長も「JUIDAは認定スクール制度をしっかり守っていきます。国家資格を取得した方をしっかりサポートしますし、しっかりしたライセンスの前のライト教育も進めます」と宣言した。

このほか、監査実施団体として進めている監査の現状報告やそこからみえてきた傾向についての報告や、防災協定のアンケート結果報告なども行われた。

後半は明治記念館内の別会場に移動し、会員相互の交流を深めた。

あいさつするJUIDAの鈴木真二理事長

鈴木理事長の言葉に耳を傾ける会場いっぱいの参加者

JUIDAの活動方針を説明する熊田知之事務局長。「認定スクール制度をしっかり守っていきます」と力強く宣言した

国の取組を報告した国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長(左)と経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官

JUIDA幹部も監査、アンケート結果などをを報告した。左から嶋本学参与、田口直樹経営企画室長、岩田拡也常務理事

講師養成の役割を担う特別講師も参加。鈴木理事長が帽子を渡した。

交流会はJUIDA千田泰弘副理事長の乾杯から

スクール同士の交流を深めた交流会 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2023.8.15

独自技術「無振動エンジン」の特許を持つ株式会社石川エナジーリサーチ(群馬県太田市)は8月9日、無振動エンジンを活用したハイブリッド式のヘキサコプター型ドローン「ハイブリッドフライヤー」の試作機で連続50㎞の飛行実験を実施に挑み、目標を達成させた。風速8m/秒の向かい風の中の飛行を強いられる場面もありながら、1時間10分ほどで50㎞を完走した。石川満社長は着陸後、「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。

開発中の「ハイブリッドフライヤー」試作機、約1時間かけ達成

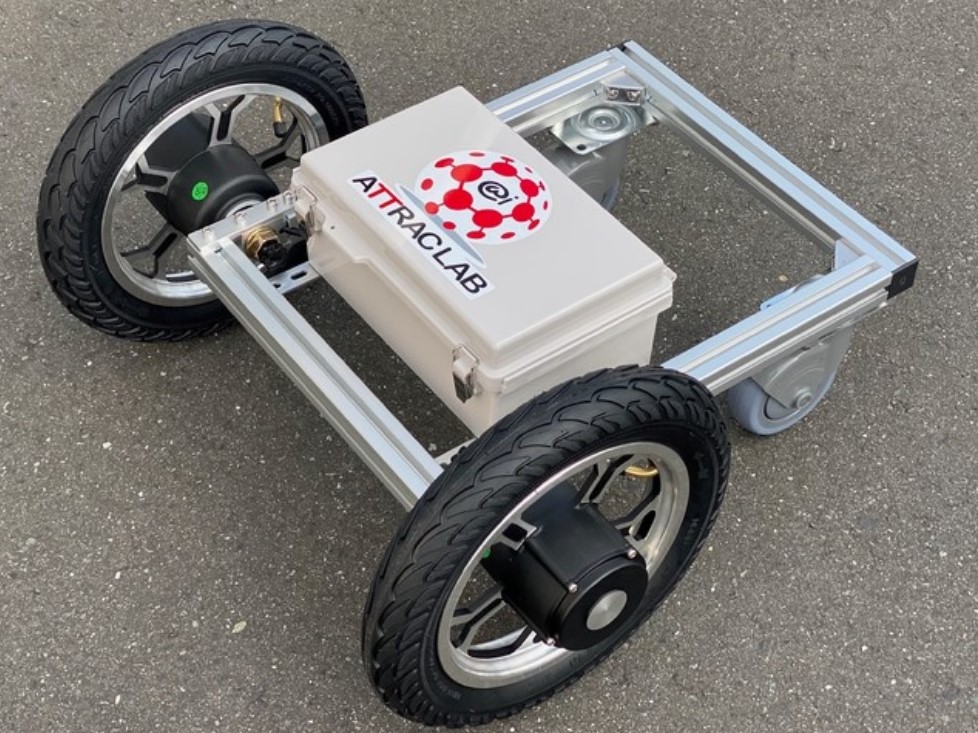

飛行させたドローンは同社が開発中の「ハイブリッドフライヤー」の試作機。6つのローターを備えるヘキサコプターで、バッテリーのかわりに同社の独自開発技術である無振動エンジンで発電するエンジン発電機を搭載している。また軽量で剛性と強度を持つマグネシウム合金を使っていることも同社のドローンの特徴だ。ハイブリッドにはいくかの方式があるが、「ハイブリッドフライヤー」は、ガソリンで動かしたエンジンはプロペラをまわすためには使わず、発電に使う「シリーズ方式」だ。この日は3.5ℓの燃料タンクに約3ℓの燃料をつんで飛行に挑んだ。伝送にはLTEを使った。

飛行ルートは福島県福島県双葉郡浪江町の福島ロボットテストフィールド浪江滑走路・滑走路附属格納庫を起点にした。機体は午前8時5分に離陸し、上空80mまで上昇したのち、400m飛行して海岸に出て方向を変えた。そこからは海岸にそって約10㎞を北上、その後折り返して南下するなどほぼ2往復強で50㎞の飛行コースをつくった。

機体は「ハイブリッドフライヤー」が搭載するフライトコントローラー、アルデュパイロットの地上管制局ミッションプランナーで組んだ飛行ルートの通りに飛行した。安全確保と機体の状況確認のため、飛行ルート上に数人の監視員を配置した。起点に設置した管制局と監視員とはたえず連絡を取り合った。風が強めだったが監視員から「黒煙などの異常は見られません」などと連絡が入ると、安堵の表情が見える。向かい風のときには「機体の速度はだいぶおそめです。向かい風にむかって機体がすごくがんばってくれているようにみえます」と連絡が入り、担当者が応援する表情になる様子がみられた。

約1時間後の午前9時10分ごろ、離陸地点上空に機体が姿を表し、社員ら担当者、見学者が見守る中、予定した地点に着陸するといっせいに拍手があがった。

同社はすでに22㎞の連続飛行を果たしており、昨年30㎞の連続飛行に挑戦したが断念。今年6月には目標を引き上げ40㎞に挑んだが悪天候に阻まれた。今回の再挑戦は前回の目標をさらに引き上げて行われ、前日の8月8日のリハーサルで50㎞飛行を達成していた。試験飛行本番の8月9日は風が強い予想があり、担当者は「前日は着陸時にガソリンが1ℓあまっていたので大丈夫です」と自信を示しながら、制御しきれない天候の行方に気をもみながらの実験となった。

着陸後、石川満社長は「なんとか飛びました」と胸をなでおろしながら「風が強かったので、ほっとしました。技術的には熟成してきたと思います。これを軸に商品開発を進めます」と述べた。同社は今後も改善を加え、1年後をめどに今回の飛行を支えたエンジン発電機の商品化を、2年後をめどに機体としての「ハイブリッドフライヤー」の商品化を目指す。エンジン発電機について石川社長は、「多くの可能性を秘めていると思います。一例ですがたとえばVTOL機に搭載すれば、いまでも長い飛行距離がさらに伸びる可能性があります。数百キロ飛ぶ機体なら1000㎞の飛行も視野に入るので選択肢として有力だと思います」と展望を見せていた。

ドローンに対しては、国や地方自治体などを中心に、長距離、長時間飛行への機体が高まっている。災害対応や広域測量などの需要が高まっているためだ。細かな動きが得意なマルチコプターが長時間、長距離飛行の可能性を身に着ける方法としてハイブリッド技術が注目されていて、国土交通省が5月20、21日に埼玉県さいたま市で実施した長時間飛行実験では株式会社アミューズワンセルフ(大阪府大阪市)のハイブリッドクアッドコプター「GLOW.H」で3時間の連続飛行を確認した。ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボ(大阪府箕面市)は6月、200分飛行できるハイブリッドのクアッドコプター「AeroRangeG4-S」を開発したと発表した。ハイブリッドがVTOLに転用される可能性も含め、今後ハイブリッドへの関心はさらに高まりそうだ。

50㎞飛行を終え離発着点に戻ってきた石川エナジーのハイブリッドフライヤー

着陸後に拍手があがった

飛行した機体と記念撮影におさまる石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

離陸直後。浮上するハイブリッドフライヤー

飛行中。監視員と連絡をとりながらスタッフが機体の状況や風の様子を見守る管制局の担当者

実験内容を説明する石川エナジーリサーチの石川満代表取締役社長

50㎞飛行した石川エナジーの「ハイブリッドフライヤー」。2年後をめどに商品化される機体のプロトタイプだ

会場の幕の裏側からのぞくと、昨年断念した「30㎞」が隠れていた。今回は目標を引き上げて50㎞を達成した

ハイブリッドらしさが給油口やマフラーに表れている AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.6.1

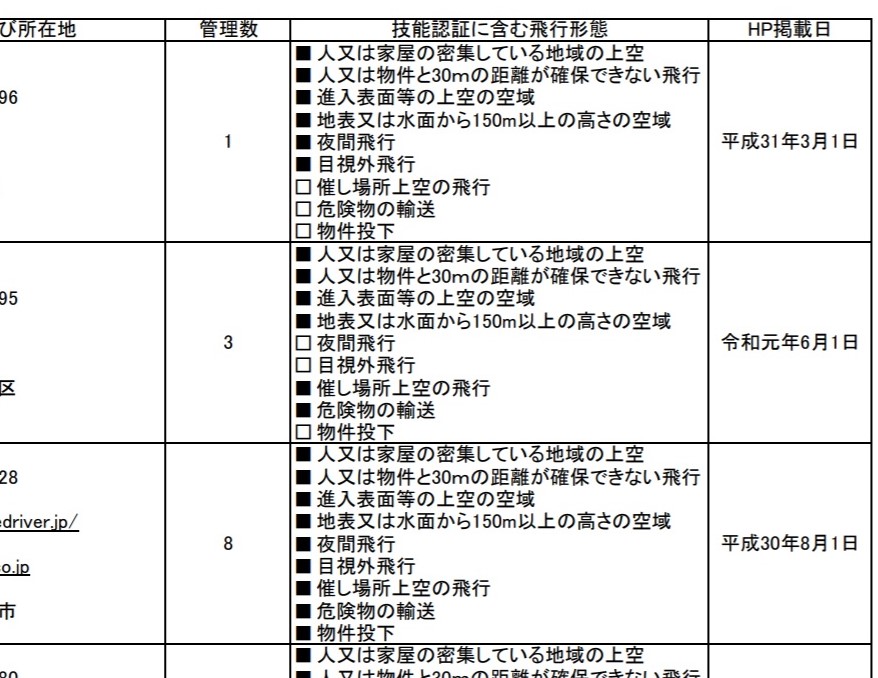

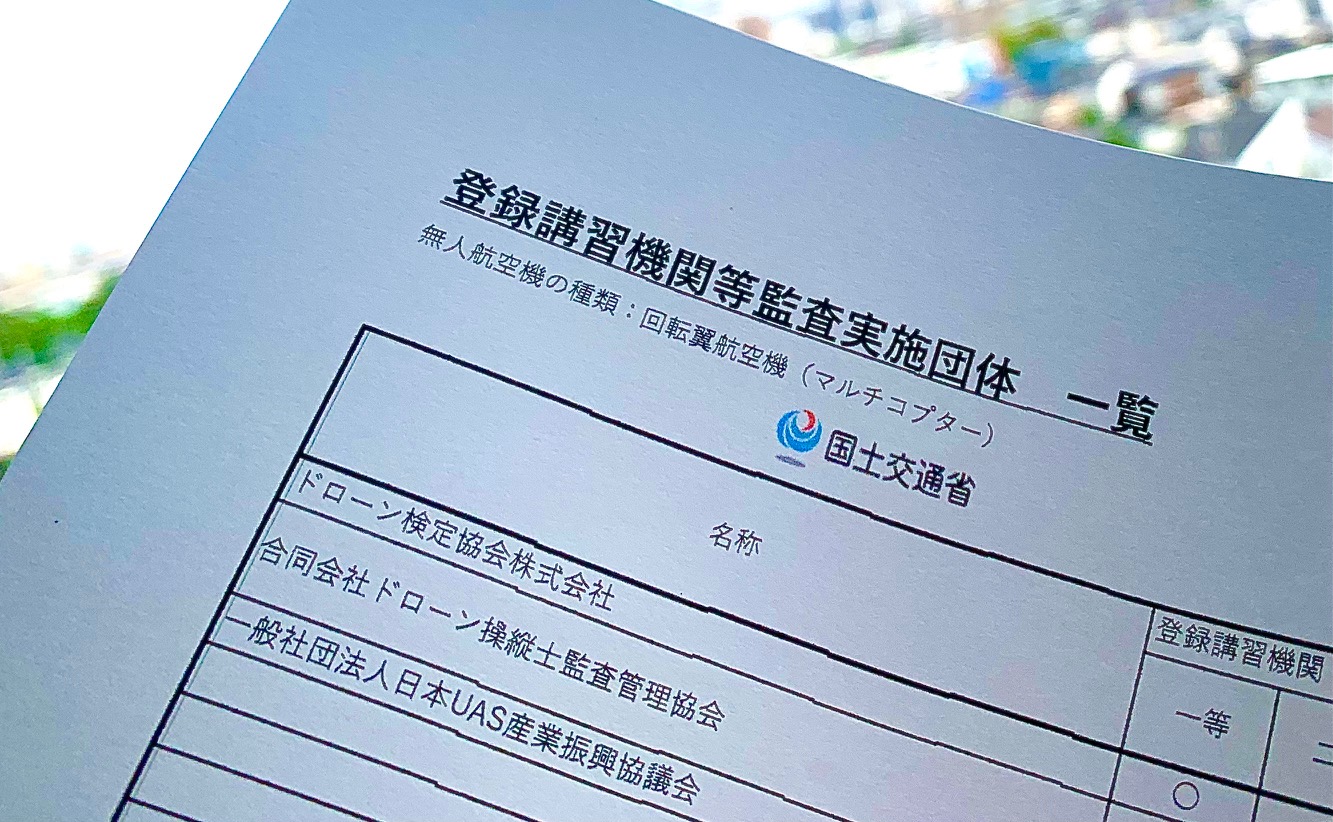

国土交通省航空局はドローンの国家資格教育機関である登録講習機関などの監査を担う監査実施団体について、ドローン検定協会株式会社合同会社(佐賀県鳥栖市)、ドローン操縦士監査管理協会(DPAA,東京)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA、東京)の3団体をホームページに掲載した。 国交省は 今年3月、監査実施大団体の要件を公表し希望団体の申請を受けていた。国交省は 提出された書類等で要件を満たしていると確認した団体についてホームページに掲載する ことにしており、 認定した3団体が掲載された。

登録講習機関を外部監査 JUIDAは方針を公表

監査実施団体はドローンの登録講習機関と登録更新講習機関への監査を実施する団体で、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」の規定の「外部の者」に該当する。省令では「登録講習機関等監査実施団体」と呼ばれる。 登録講習機関に義務づけられている監査を外部の立場で実施し、航空局に報告を行う。

監査実施団体は5月末時点で3団体だが今後、増える見通しだ。

昨年(2022年)12月、改正航空法施行に伴い、ドローンスクールとして国家資格の教育を担う「登録講習機関」が新たに誕生し、民間団体と併存することになった。国家資格の教育機関である登録講習機関は監査を受け、報告する義務がある。監査は外部の団体が担うことになっており、申請(手続きのうえでは「願出」)を受けた中で要件を満たした団体が、今回認定を受けた。

認定された監査実施団体のうちJUIDAは、 国交省の発表後、監査実施団体としての活動方針を公表した。現在300 超を数える登録講習機関のうちJUIDA認定スクールは140強と半数 に迫る。JUIDAは 認定スクールに対しこれまでにも監査サービスを提供してきた経緯があり、今後も 独立した立場から認定スクールのうち登録講習機関となったスクールを中心に、 経験を踏まえた監査サービスを提供する見通しだ。

JUIDAが公表した内容は以下の通りだ。

JUIDA、国の「登録講習機関等監査実施団体」へ登録

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(所在地:東京都文京区、理事長:鈴木真二 以下

JUIDA)は、2022年12月5日に施行された改正航空法に基づき、2023年5月19日、「登録講習機関等監査実施団体」となりましたことをお知らせいたします。

1.背景

①登録講習機関等監査実施団体制度創設の背景

国土交通省は 2023 年5月19日付で、登録講習機関等監査実施団体(以下「監査実施団体」)の一覧を発表いたしました。

2022年12月5日に施行された改正航空法では、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第六条第七項において、第三者による監査が義務付けられており、今般義務付けられた監査を担う監査実施団体の一覧が発表されたものです。

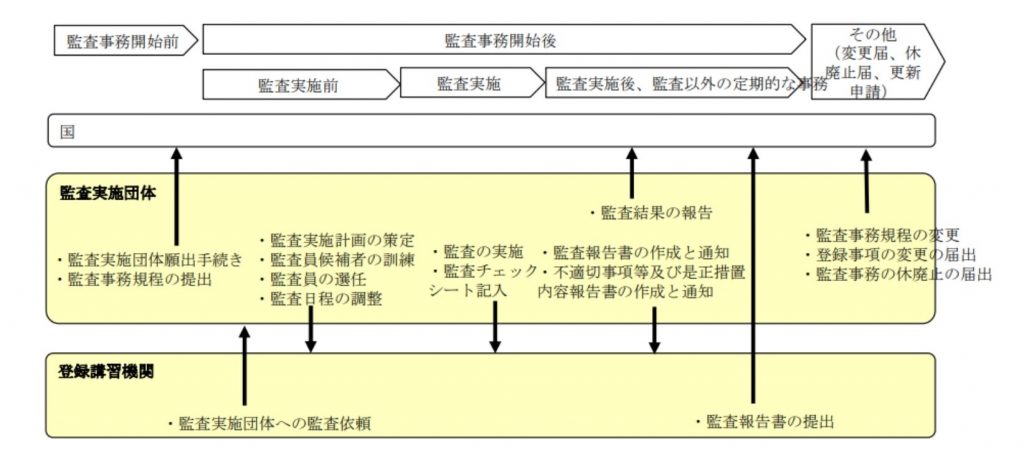

②監査実施団体の役割と概要

登録講習機関は下図に定めるフローに従い、監査を受ける必要があり、監査実施団体がその監査を担います。監査実施団体は航空局への監査結果の報告が義務付けられています。また登録講習機関は、監査実施団体の作成した監査報告をもとに、監査から一か月以内に航空局に監査報告および是正措置の報告を行うことが義務付けられています。国の定める法定監査となり、かなり厳格な監査となる見込みです。

2.JUIDA の取組

①JUIDA のこれまでの取組

JUIDAは、2015年にJUIDA認定スクール制度を制定し、全国278校※3のJUIDA認定スクールに様々なサービスを提供しております。その一環として、JUIDA独自の監査の枠組みを構築し、他団体に先駆けて監査を実施してまいりました。今後は、監査実施団体としても、長年培ってきたノウハウを活かして JUIDA 認定スクールのうち登録講習機関となったスクールに対して監査を実施してまいります。また、監査を通じて、業界の健全な発展と高度な技能・知識を有する人材を引き続き輩出してまいります。

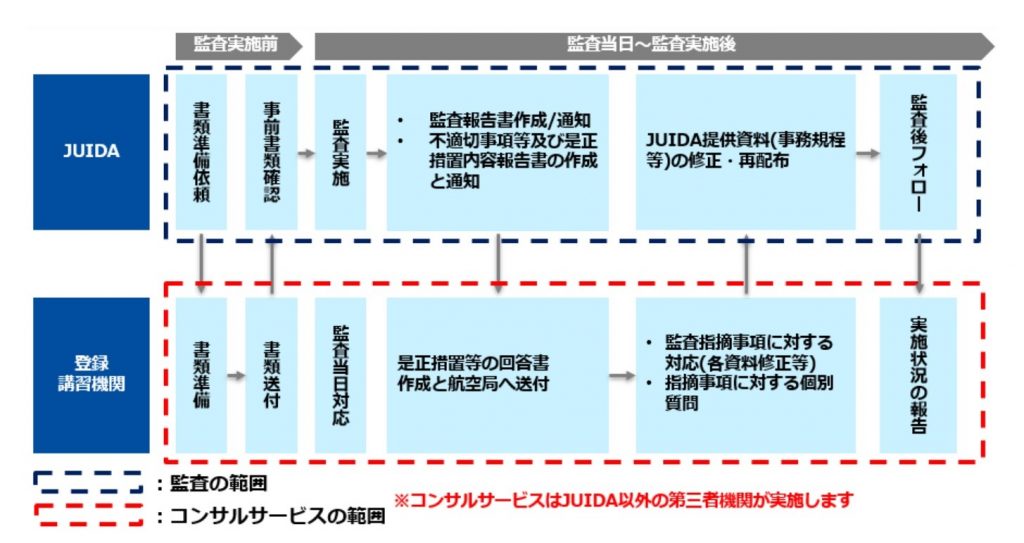

②JUIDA の実施する監査の概要

JUIDAは下図に定めるフローに従い監査を行います。登録講習機関は自らの責任において監査への対応を行いますが、JUIDAは監査を通じた上での運営上の各種情報提供を継続的に行っていくとともに、図内赤枠で囲った部分については、経験が浅い登録講習機関でも対応ができるよう、外部の機関と連携してコンサルティングサービスを提供します。JUIDAは監査人としての独立性を担保しながら、国の求める書類作成などに慣れていないスクールでも監査に対応できるよう、ワンストップでサービスが受けられる体制を構築しています。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2023.2.22

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は2月21日、認定スクールの秋葉原ドローンスクール(運営は田中電気株式会社)が4人の「一等無人航空機操縦士技能証明書」取得者を輩出したと発表した。国交省航空局は2月14日14時に一等の初交付を発表している。航空局によると2月14日午前中時点での一等取得者は4人で、その後随時、更新しているという。JUIDAの発表は以下の通りだ。

「サポートプラン」で取得を支援、さっそく成果

一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会(所在地:東京都文京区、理事長:鈴木真二 以下

JUIDA)は、2022 年 12 月に施行された改正航空法に基づき、ドローンの「レベル 4」飛行(有人地帯での目視外飛行)で必要となる「一等無人航空機操縦士技能証明書」取得者が、

JUIDA 認定スクール・国の登録講習機関である秋葉原ドローンスクール(運営:田中電気株式会社、所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 田中良一 以下、秋葉原ドローンスクール)から輩出したことをご報告いたします。

1.国土交通省 我が国初の「一等無人航空機操縦士技能証明書」の交付

国土交通省は 2023 年 2 月 14 日付で、無人航空機のレベル 4 飛行を行うために必要な知識及び能力を有することについて学科試験、実地試験等により確認を行い、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初めて交付したことを発表しました。

(国土交通省 我が国初の「一等無人航空機操縦士技能証明書」の交付:国土交通省ホームページ 報道発表 https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000229.html)

「一等無人航空機操縦技能証明書」は、秋葉原ドローンスクールで実施された修了審査に合格した 4 名に対して国土交通省から交付されました。

2.JUIDA の取組

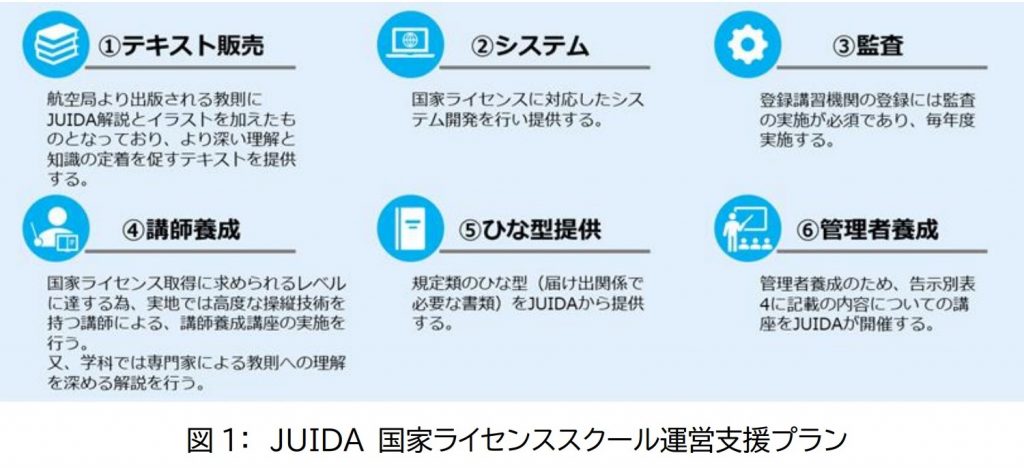

①JUIDA 認定スクール向け「JUIDA 国家ライセンススクール運営支援プラン」

JUIDA は、国が発行する無人航空機操縦技能証明(以下、「国家ライセンス」)の講習を行うJUIDA 認定スクールに対して「JUIDA 国家ライセンススクール運営支援プラン(以下、「サポートプラン」)」(図 1)の提供を行っています。

国土交通省の「ドローン情報基盤システム」(通称:DIPS)上にて公表されている登録講習機関数 352 校(2023 年 2 月 20 日時点)のうち、66 校が、サポートプランを利用した JUIDA認定スクールになります。(JUIDA 認定スクール登録講習機関リスト:https://uas-japan.org/rta/)

②JUIDA 特別講師によるサポート

JUIDA では、JUIDA 認定スクール向けに、JUIDA 特別講師(国や自治体の要請による測量・点検業務、TV ドラマや映画の空撮など、多数の経験を有する業界の一線で活躍するベテラン講師を JUIDA が認定。国家ライセンス対応「講師養成講座」の指導員として、実践に基づいた質の高い安全教育を行っています。)による高品質な講師養成講座を実施し、独自の質の高い支援を提供しています。

(航空局の2月14日の発表は以下の通り)

航空局安全部無人航空機安全課~一等無人航空機操縦士の技能証明書を初交付しました!

無人航空機のレベル4飛行(有人地帯(第三者上空)における補助者なし目視外飛行)を行うために必要な一等無人航空機操縦士の技能証明書を本日(編集注:令和5年2月14日)初めて交付しました。

航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 65 号)による航空法(昭和 27 年法律第 231 号。)の改正により、令和4年 12 月5日から無人航空機操縦者技能証明制度が開始されました。改正後の航空法に基づき、無人航空機のレベル 4 飛行を行うために必要な知

識及び能力を有することについて学科試験、実地試験等により確認を行い、本日、一等無人航空機操縦士の技能証明書を初めて交付しました。

なお、令和4年 12 月5日以降、指定試験機関((一財)日本海事協会)への受験申請や登録講習機関への受講申請が行われており、14 日(9:00 時点)で、458 件の一等無人航空機操縦士の学科試験申請を受け付けています。

国土交通省では、指定試験機関や登録講習機関と連携し、無人航空機の操縦ライセンスの普及を進めることで、無人航空機の安全な社会実装を促進していきます。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

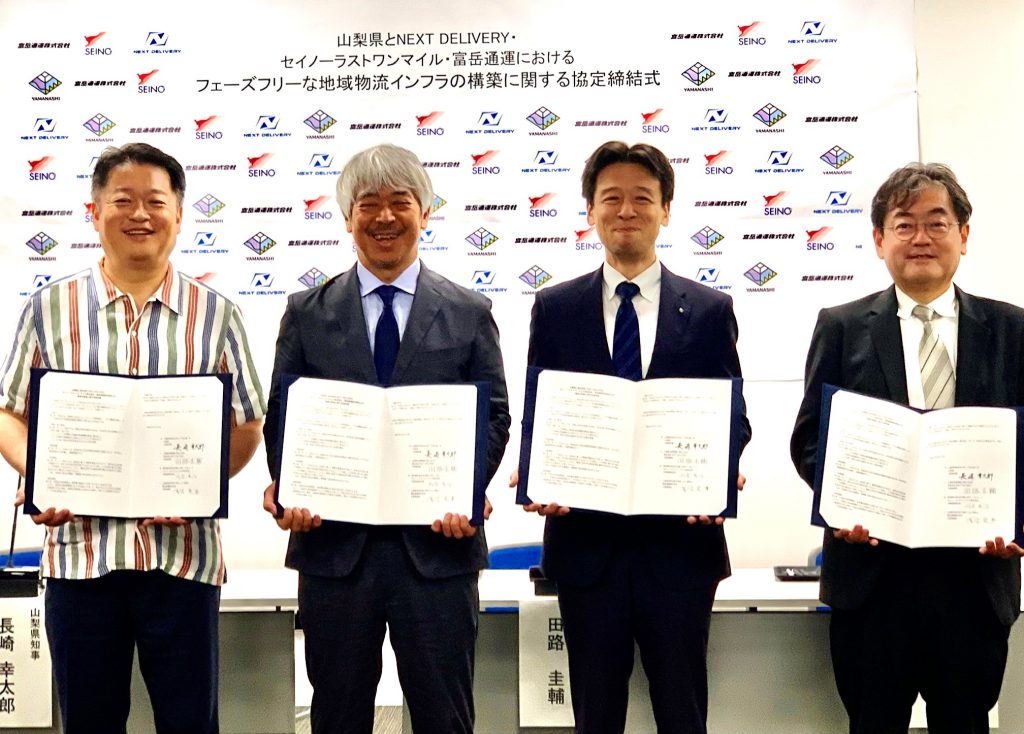

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般財団法人運輸総合研究所(東京)は11月28日「物流分野におけるドローンの社会実装」をテーマに、「第87回運輸政策セミナー」を開催する。国土交通省航空局の梅澤大輔安全部無人航空機安全課長のほか、楽天グループ株式会社の谷真斗氏、株式会社スカイピーク代表取締役の高野耀氏、一般財団法人運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所主任研究員の藤巻吉博氏らが登壇し、ドローン物流に期待される効果や社会実装のための課題の整理、普及に向けた今後の取り組みを考察する。参加は無料。

講演とパネルディスカッションで課題整理 参加は無料

セミナーの概要と式次第は以下の通り。

・日時:2022年11月28日(月)15:00~17:30

・会場:運輸総合研究所 2 階会議室およびオンライン配信(Zoom ウェビナー)

・テーマ:「物流分野におけるドローンの社会実装」~ドローン物流が当たり前になる時代に向けて~

式次第

1.開会挨拶

宿利正史 一般財団法人運輸総合研究所 会長

2.講演

テーマ:「ドローンのレベル4飛行に係る環境整備」

講師:梅澤大輔・国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長

テーマ:「ドローン物流実証の現状と課題」

講師:谷真斗・楽天グループ株式会社ドローン・UGV事業部ドローン事業課シニアマネージャー

テーマ:「ドローン活用を支える人材育成の現状と課題」

講師:高野耀株式会社スカイピーク代表取締役

テーマ:「ドローン物流の普及に向けた世界の潮流」

講師:藤巻吉博・一般財団法人運輸総合研究所・ワシントン国際問題研究所主任研究員

3.パネルディスカッション

コーディネーター:根本 敏則 敬愛大学経済学部教授、一橋大学名誉教授

パネリスト:講演登壇者、平澤崇裕・国土交通省総合政策局物流政策課長

4.閉会挨拶

佐藤善信・一般財団法人運輸総合研究所理事長

参加費:無料

申込:専用URLから(申込は11 月 24 日まで)

※11月25日(金)午後に視聴用URLを送付

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。