- 2025.2.24

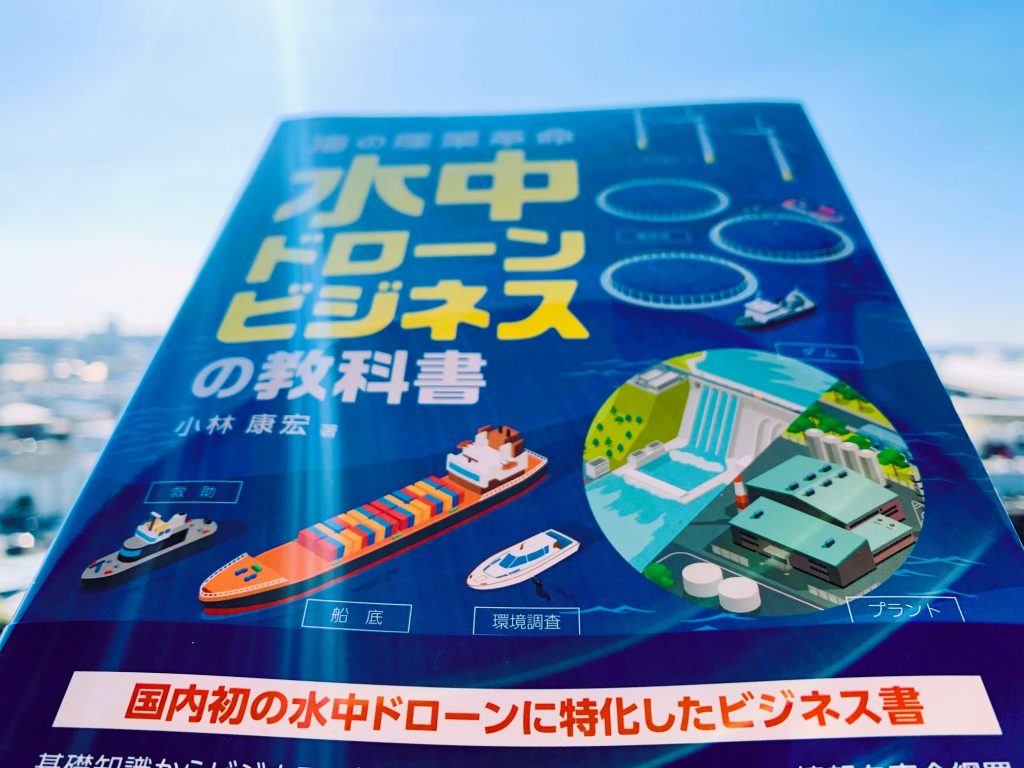

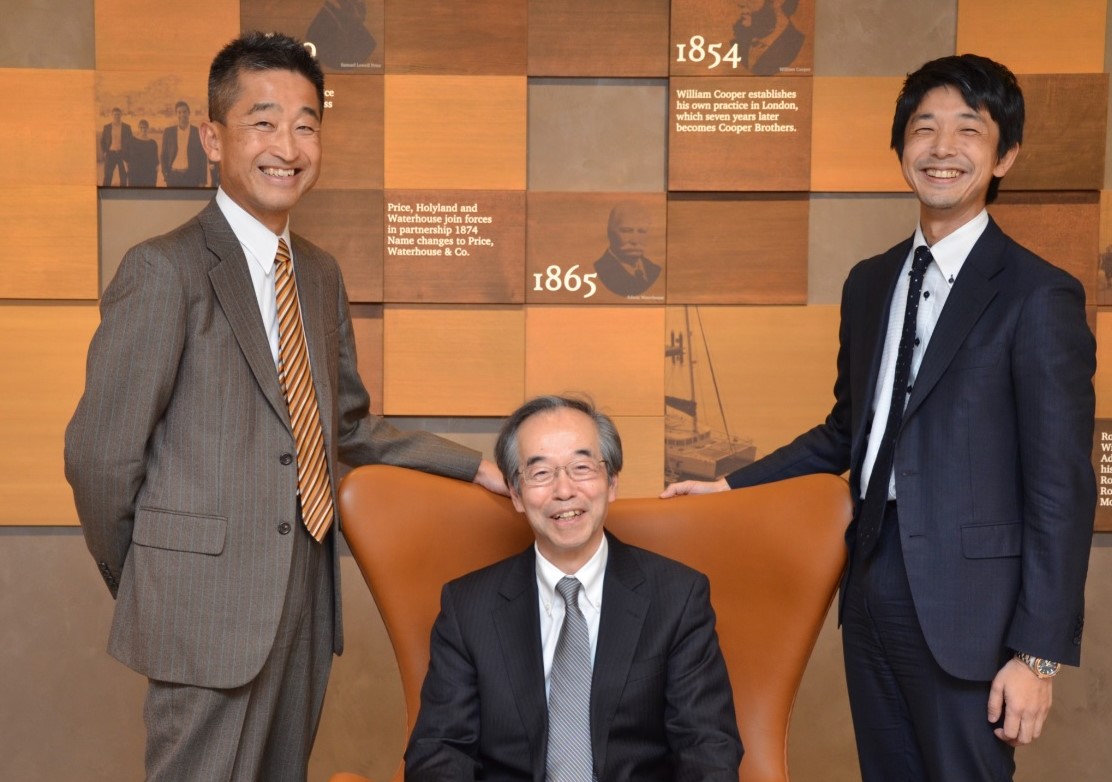

ドローン事業を展開する株式会社スペースワン(郡山市<福島県>)は2月21日、同社の小林康宏(みちひろ)代表の著書、『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』の出版記念イベントを都内で開催した。書籍には水中ドローンの概要、活用例、ビジネスの構築法などをまとめてある。小林代表があいさつの中で書籍の概要を説明したほか、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の吉田弘氏、PwCコンサルティング合同会社の南政樹氏が講演した。関係先や産官学各層の来場者が講演に耳を傾け、交流を繰り広げた。

南氏「積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来」

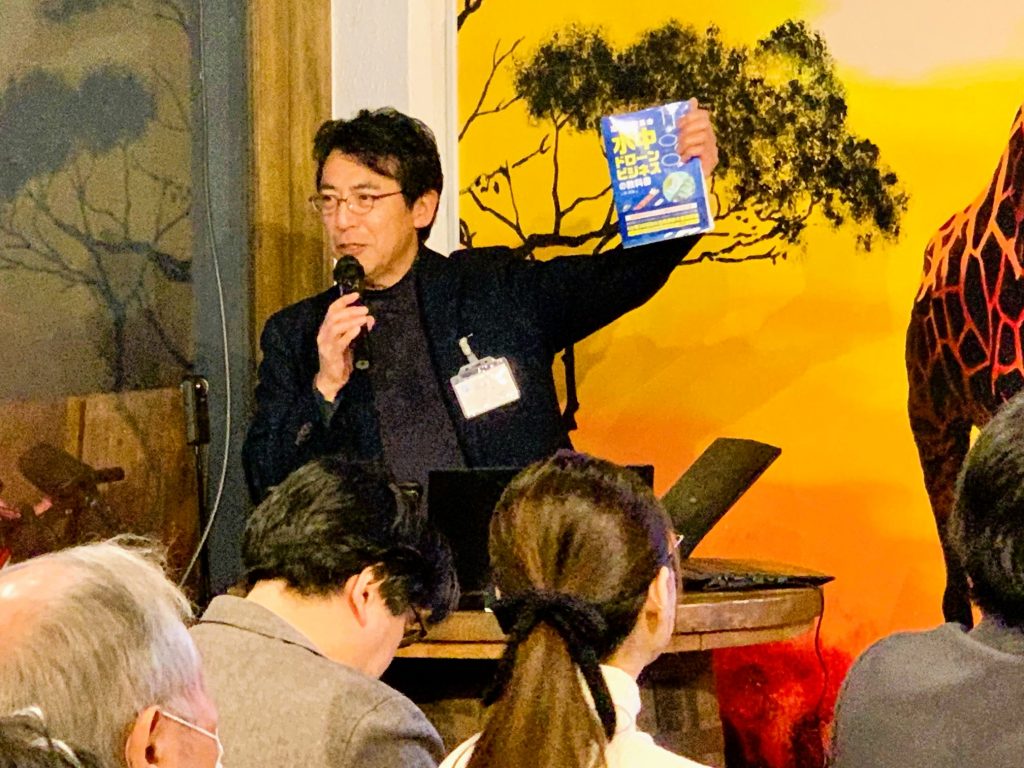

イベントの冒頭であいさつした小林代表は、スペースワンが手掛ける事業と水中ドローンにかかわる経緯に触れ、「新型コロナ禍の期間に知見がたまり、それを本に盛り込んだ。はじめての人にもわかってもらえる内容だと思っている」と紹介した。書籍はA5版、

JAMSTEC地球環境部門北極環境変動総合研究センター北極観測技術開発グループの吉田弘グループリーダーが北極の氷の下を水中ドローンで観測した経験などを「海氷下でのドローンの活躍」の演題で講演した。講演の中で書籍を手に取り「必要なことを網羅してあるすぐれた本」と紹介した。

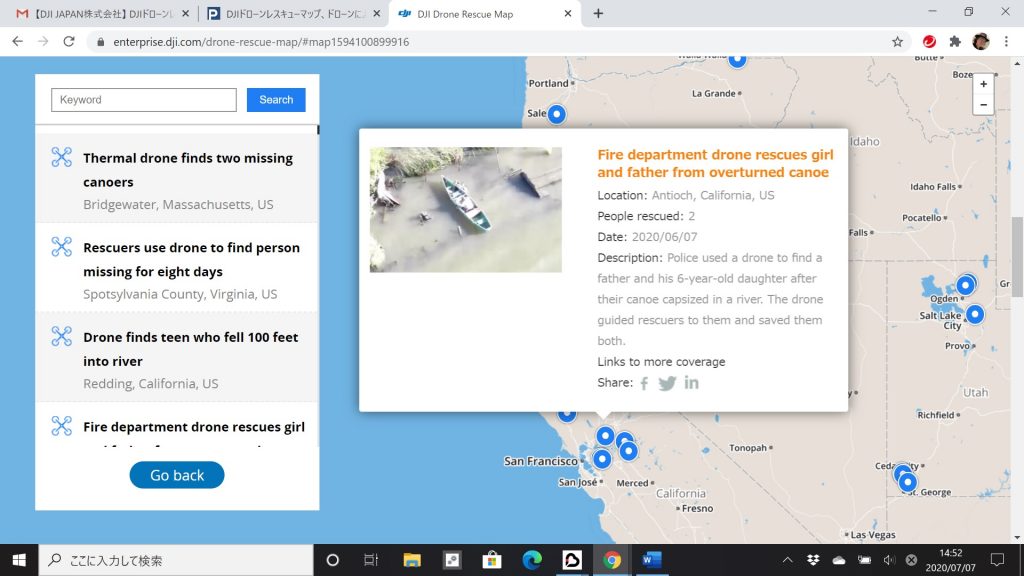

PwCコンサルティング合同会社の南政樹シニアマネージャーは、今後AIの活用が急速に拡大する中、水中ドローンがAIの基盤となるデータ収集に力を発揮すると見込まれることや、集めたデータから知恵を創造することが対価の得られる価値につながることなどを「水中ドローンとデータビジネス」の演題で講演した。

南氏は「『風が吹けば桶屋がもうかる』を生成AIが考えたらどうなるのか。予想もしないような新しい価値を生み出すために、さまざまなデータに活用の可能性が出てくる。技術は進歩し、人ができることは増えるが、私たちはそれを人の作業の代替のためだけでなく、新しい価値の創造につなげないと、事業の継続が困難になる。品質の良いデータが豊富にあることが、次のチャンスにつながる。その意味で、積極的なデータ活用は水中ドローンののぞましい未来のひとつだと考えています。」と述べた。

このあと参加者をまじえた交流会が催された。

出版記念キャンペーン展開中 無料贈呈も

スペースワンは海外の展示会で水中ドローンに出会ったことをきっかけに事業に参入した。排他的経済水域と領海をあわせた日本の海洋面積は447万平方キロメートルと世界6位、深さまで含めた堆積では世界4位の海洋大国であることや今後多くの分野で活用が見込まれることから事業を本格化させ、機材導入や導入支援、人材育成、現場での運用などを展開している。2019年には一般社団法人日本水中ドローン協会(東京)を発足させ、産業の健全な発展に力を入れている。

出版した『海の産業革命 水中ドローンビジネスの教科書』はA5版、ソフトカバーの単行本で224ページ。定価は1800円+税。スペースワンが運営するAIR OCEANオンラインストアhttps://shop.airocean.jp/で購入できる。また出版を記念して期間限定のキャンペーンを展開中だ。224ページある書籍のダイジェスト版をPDFで無料進呈するほか、申込者の中から抽選で200人に書籍そのものをプレゼントするという。キャンペーンページはこちら。

SPACEONE HELD EVENT TO COMMEMORATAE PUBLICATION OF ROV BOOK PwC MINAMI AND OTHERS SPOKE

SPACEONE Co.,Ltd (Koriyama City, Fukushima Prefecture), which operates a drone business, held an event in Tokyo on February 21 to commemorate the publication of “The Industrial Revolution of the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” a book by Michihiro Kobayashi, the company’s representative. The book includes an overview of underwater drones, examples of their use, and methods for building a business. Representative Kobayashi gave an overview of the book in his opening remarks, while Hiroshi Yoshida of the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Masaki Minami of PwC Consulting, LLC gave lectures. Visitors from related parties and all levels of industry, government, and academia listened to the lectures and engaged in exchanges.

Minami: “Active use of data is the desired future of ROV”

Opening the event, Mr. Kobayashi touched on the history of SPACEONE’s business and its involvement with underwater drones, saying, “We have accumulated knowledge during the period of the COVID-19 disaster, and we have incorporated this knowledge into the book.

Mr Hiroshi Yoshida of JAMSTEC, gave a lecture titled “Activities of Drones under Sea Ice,” describing his experience using underwater drones to observe under the ice in the Arctic. During his lecture, he picked up a book and introduced it as “an excellent book that covers everything you need to know.

Masaki Minami, Senior Manager of PwC Consulting, LLC, spoke on “Underwater Drones and Data Business,” explaining that underwater drones are expected to play an important role in collecting data that will serve as the foundation for AI as the use of AI expands rapidly in the future, and that creating wisdom from the data collected will lead to excellent business value.

Mr. Minami asked, “If we consider that generative AI will bring about innovations like the ‘wind blows and the bucket shop gets rich,’ what do you think will happen? The possibility will arise that generative AI will utilize a variety of data, including seemingly unrelated ones, to create new value that we would not expect. Technology is advancing and people can do more, but if we do not use it not only to replace human tasks but also to create new value, we may face a situation that makes it difficult for us to continue our business. Therefore, the abundance of good quality data will help us seize the next opportunity. In that sense, I see proactive data utilization as one of the peek-a-boo futures for underwater drones.” He continued, “We are looking forward to the next opportunity to use data actively.

After the session, a social gathering was held with the participants.

CAMPAIGN NOW UNDERWAY

If you win, you’ll get a copy of ROV’s book!SPACEONE entered the ROV business after encountering underwater drones at CES exhibition. SPACEONE is now engaged in the ROV business in earnest because Japan is the world’s sixth largest oceanic power with a combined exclusive economic zone and territorial waters of 4.47 million square kilometers, and the fourth largest in terms of sedimentation, including depth, and because it is expected to be used in many industries in the future. SPACEONE is currently developing its ROV business by selling ROV equipment, providing support for companies to install ROV equipment, training personnel to use ROVs, and operating ROVs in the field for structural inspections and marine surveys.

SPACEONE’s publication, “Industrial Revolution in the Sea: A Textbook for Underwater Drone Business,” is an A5 size, softcover book with 224 pages. The text is written in Japanese. The price is 1,800 yen plus tax. The book is available at the AIR OCEAN online store operated by Space One at https://shop.airocean.jp/. SPACEPNE is also running a limited time campaign until March 6, Japan time. If you sign up, you will receive a digest version of the 224-page book in PDF format. Two hundred lucky applicants will also be entered into a drawing to win a free copy of the actual book. CLICK HERE for the campaign page.

あいさつする小林康宏代表 / CEO Michihiro Kobayashi addressing the audience

講演するJAMSTECの吉田氏 / Mr. Yoshida of JAMSTEC speaking

講演するPwCコンサルティングの南氏 / Mr. Minami of PwC Consulting during his speech

会場は多くの来場者でにぎわった

水中ドローン協会は「水中(みずなか)会議」というイベントも開催している:関連記事はこちら

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.4.16

反響の大きかった対談の後編をお届けします。対談者は、東京大学名誉教授・未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木真二氏、小型ジェット旅客機「三菱スペースジェット(旧MRJ)」の開発に携わった航空機開発に詳しいPwCコンサルティング合同会社顧問(Aerospace&Defense担当)の宮川淳一氏で、モデレーターとしてドローンや空飛ぶクルマ関連の業務・技術支援に携わるPwCコンサルティング合同会社ディレクターの岩花修平氏が参加して進行をリードしました。前回お届けした前編では、航空機業界以外の分野から参入したスタートアップ企業などがドローンの未来を切り開く次世代リーダーとなる可能性などの意見が話題になりました。今回の後編では過疎地などでの新しいモビリティとしてドローンや空飛ぶクルマを活用する「スマートビレッジ」の登場を展望し議論を深めます。(対談は外出自粛要請の前に行われました。本文中敬称略。写真・文:小島清利・村山繁)

無人航空機と有人航空機の切っても切れない関係

鈴木真二氏 岩花氏:鈴木先生はドローンの世界では欠かすことができない特別な存在となっていますが、無人航空機の研究を始めた経緯について教えてください。また、ドローンの活用拡大へ向けて、どのような使命感を抱いていますか。

鈴木氏:私のライフワークは墜落しない飛行機の研究で、それは飛行中の事故や故障でも墜落しないような飛行制御則を構築することです。その飛行試験は危険が伴うため、コンピュータ制御が可能な模型飛行機で飛行試験をしていたことがきっかけです。そうした体験から、無人航空機を設計、製作して飛行させることは学生の教育にはベストという思いを持ち、2006年から全日本学生室内飛行ロボットコンテストというものを毎年開催しています。今のドローンと呼ばれているマルチコプターが実用化してからは、産業利用を促進するための民間団体が必要ということで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)という非営利団体を2014年に設立し、そこから、ドローンに本格的にかかわるようになりました。使命感と言う意味では、どうしても、ドローンというのは墜落リスクを避けて通れないので、私としては研究者の視点で、ドローンの安全性を高める取り組みで、貢献していきたいと考えています。

岩花氏:宮川顧問の専門は有人航空機ですが、そのころから、無人機であるドローンについても関わりがありましたか。

宮川氏:2007年に三菱リージョナルジェット(MRJ)へ異動するまで、三菱重工で防衛航空機の技術部門に在籍していました。当時から防衛航空と無人機は関連性があったので、大変関心を持っていました。2000年代初頭から、無人の戦闘機の出現を視野に、既に様々な議論がされていました。

岩花氏:有人航空機の業界にとって、無人航空機は脅威になりうると想定されますが、航空機メーカー、操縦士、関連サービス業などのそれぞれの立場として、無人航空機に対するスタンスはどのようなものが見られそうですか。

鈴木氏:脅威ではなく飛行領域を拡大するということが欧米の航空機会社の共通認識です。エアバスや、ボーイングはスタートアップ企業を取り込みその市場の制覇を狙っています。空港から空港まではこれまでの飛行機で良いのですが、空港からその周囲への空の移動手段と捉えています。一方、ヘリコプター会社は従来のガスタービンヘリよりも運用性、整備性、コスト、騒音について、劇的に改善することを狙っています。私も空飛ぶクルマは車でいうと、上級車ではなく、軽自動車にあたるものと思っています。軽自動車の使い方を見ればわかりますが、空飛ぶタクシーになるのは少し先かと思います。軽自動車や軽トラックは地方での移動手段として欠かせないものとなっていますので、そうした利用を最初は狙うべきだと思います。

宮川淳一氏 おさるの電車には乗るが、おさるの飛行機に乗る人はいない

岩花修平氏 岩花氏:有人航空機と無人航空機の棲み分けは進んでいくのか、協調しつつ進化していくのか、もしもお考えがあればご意見をいただけますでしょうか。

鈴木氏:そうですね。航空需要はますます増加することが確実視される中、カーゴ便を無人化することで、パイロット不足を解消しようとする流れはあると思います。お客を乗せたパイロットレスの大型機は現状では夢に近い存在です。おさるの電車に乗りますが、おさるの飛行機には乗る人はいないのです。レールの上を走る電車と空中を飛行する飛行機では求められる安全性に違いはないのですが、求められる機能に大きな違いがあるからです。

岩花氏:有人航空機の業界にとって無人航空機だけでなく、電動化や自律飛行が進んでいくという流れがありますが、ビジネスとしてどのようになっていくと想定されるでしょうか。

鈴木氏:これまでの機体製造だけではなく、新たな人材を必要とし、新たな業界との連携が求められます。自動車会社がIT企業とコラボするようなことが航空機業界にも求められ、業界の動きに大きな変化が訪れます。ただし、B737MAXで経験したように複雑化するシステムの設計開発時の安全設計、安全確認の仕組みを築いていくという大きな課題がありますので、単なる協業では済まないというのも事実です。

岩花氏:技術の発展に向けたハードルとして電動の場合のバッテリーなどが代表として挙げられるかと思いますが、その他大きなハードルとしてどのようなものが挙げられそうでしょうか。

鈴木氏:欧州でハイブリッド航空機の研究を推進するリーダーであるエアバスは、電気推進やハイブリッド推進に対する安全認証がない中で、国際的なルール作りをグローバルな産学官の連携で推進することを提案していました。要素技術とともに、認証技術を築き上げることを同時並行的に行わなければならないのです。

空中の衝突回避に向け小型軽量のADS-Bの開発が加速か

岩花氏:法規制の検討において例えば有人航空機との棲み分けや双方の識別をどうするかなど色々な課題が考えられますが、現状の法規制の検討上ハードルなどについてご意見をいただけますでしょうか。

鈴木氏:日本の場合、低高度を飛行するヘリなどの有人機の位置情報が、地上では把握できないという大きな課題があります。欧米ではADS-Bという発信機を小型機に装着することが進んでいますが、日本ではあまりその認識が進んでいません。小型軽量のADS-Bを開発して世界に提供できれば大きなビジネスにもなりますが、航空機の装備品産業は日本ではまだ限られた分野しか成熟していません。

岩花氏:今後の活用を広げていくためには、墜落や悪用、プライバシーなど想定されるリスクとその対処についてきちんと把握して適切な措置や対策をとることが、市場の発展のためには重要とPwCコンサルティングは考えています。ところで、リスク低減のために事故調査による事故原因の究明とそれによる改善といった取り組みも重要と考えておりますが、そこに向けた動きは見られるでしょうか。

鈴木氏:事故の原因を究明し、安全対策として活かしていくという方法は重要ですが、無人機の場合は未着手です。ボランティアベースでの検討は始まっていますが、制度化し、公的な機関が実施しなければ混乱をまねくばかりです。福島のロボットテストフィールドがその役割を担えればと思います。航空安全の向上は、厳密な事故調査とそれによる改善で築かれてきました。ドローンでもそれをどのように構築するかが課題です。「スマートビレッジ」でこそ求められる空飛ぶクルマ

岩花氏:技術や法規制などの課題を乗り越えた先に利活用の大きな広がりが想定されますが、無人航空機が活躍する社会はどのように実現されるだろうと想定していますか。

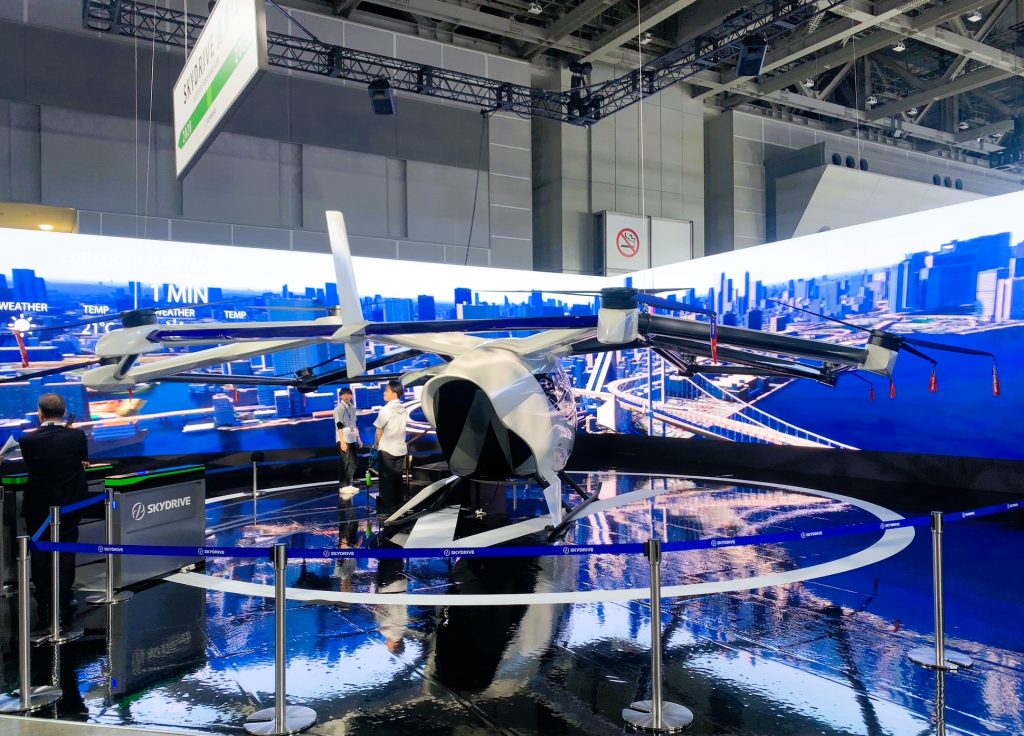

鈴木氏:空飛ぶクルマは交通渋滞を解消するアーバンエアモビリティが想定されています。スタートアップ企業が取り組んでいる空飛ぶクルマは従来のドローンとあまり変わりません。空飛ぶタクシーが高級車であると位置づけると、空飛ぶクルマは軽自動車です。しかし、地方に行くと軽自動車は存在価値があり、重要な移動手段なのです。空飛ぶクルマは実は都市部で活用できるという以上に、過疎地で移動手段として重要な意味を持ってくると思っています。過疎地が暮らしやすいようにしないと、日本の人口減少に歯止めがかかりません。

この秋、福島ロボットテストフィールドに向かうため、仙台から福島・南相馬へ電車で移動していたら、大型の台風で電車が止まってしまいました。台風が過ぎ去った後に、電車運営会社はタクシーを呼んでくれたのですが、そこからが地獄でした。国道などの幹線道路は冠水してしまって進めません。しかし仙台から来たタクシーの運転手は道路事情に詳しくありません。立ち往生しそうになると、同乗された地元の人たちが親切に道の情報を教えて、何とかホテルにたどり着けたのです。もし、こうしたケースで、空飛ぶクルマがあれば、幹線道路の冠水も怖くありませんし、本当に便利だろうなと想像しました。スマートシティという言葉がありますが過疎地の交通を高度化する「スマートビレッジ」にこそ、空飛ぶクルマが求められているのではないかと思ったのです。

岩花氏:PwCコンサルティングでは、MaaSの取り組みも進めています。ドローンや空飛ぶクルマは決して万能ではなく、ケースバイケースで最適な交通機関があるはずです。自動運転の鉄道、バス、自動車などがある中で、ドローンや空飛ぶクルマが生きてくるはずです。全体最適で考えることが重要だと思います。

鈴木氏:島根県美郷町は過疎化が進み、赤字路線が廃線になりました。ドローンの活用に積極的な町なので、廃線になった線路を使って、自動走行車を走らせたり、ドローンを飛ばしたりすれば、新しいモビリティの可能性が広がるのではないかと感じました。モビリティは、飛行機や船、列車、バスなどそれぞれが単体で発展し、専門化しており、セクショナリズムになりがちです。しかし、それぞれの移動手段を単体で考えるのではなく、全体最適を目指したモビリティ同士の連携を考えていくべき時代になったと言えます。都心部よりもむしろ、過疎地でこそ有効な概念だと思います。まさに、スマートビレッジの考え方です。

自由に飛ばし、落とし、改善する日本版「キティホーク」構想

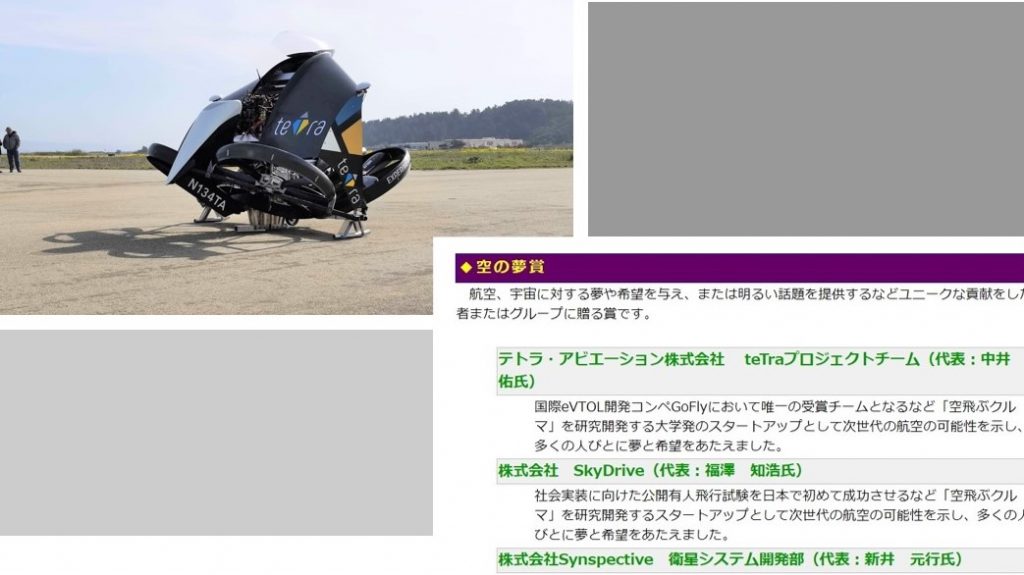

宮川氏:無人機や空飛ぶクルマの社会実装には多くのステークホルダー(利害関係者)が関わる必要があると思います。インテグレータ、機体、地上操縦装置、通信ネットワーク、航空管制、法制度、社会受容促進など。経済価値の大きな特区を設定して、これらを実現し業界を主導するところにコンサルティングの活躍の場があるのではないでしょうか。

鈴木氏:中国でドローンが発展している背景には、ドローンの飛行を許容する特区の存在があります。もともと、中国では軍が空を支配しているので、そもそも、勝手に飛ばすことはできないのですが、特区を設け、そこだけは自由度を広げています。一方で、日本の問題としては、機体の開発環境が設備としても制度としても未成熟という現状があります。

最近、機体が行方不明になる事件が相次ぎましたが、例えば、福島ロボットテストフィールドでは“大きな鳥かご”と呼んでいる、網で覆われた試験設備があります。そうしたところで迅速な開発が行える制度も整備してゆく必要を強調したいと思います。もちろん、安全性は担保されなければなりませんが、自由にドローンを作って、飛ばして、落として、改善してということができる飛行環境を特区などで整える必要があると思います。私は福島ロボットフィールドをアメリカのキティホーク(ライト兄弟が世界で初めて飛行機による有人動力飛行に成功した町)のようにしてはどうかと提案しています。そうした自由な実験場でこそ、本当の革新的技術が生まれるのだと思います。

岩花氏:PwCコンサルティングではドローンや空飛ぶクルマ、MaaSビジネスなど無人航空機を活用した市場の活性化に使命感を持ち、市場、法規制、技術動向などの調査、事業化に向けたビジネスモデルの検討、事業性評価、実現性評価、オペレーション設計、プロジェクト管理、リスク管理、3次元データ活用などのプロジェクトを国内外で既に多数実施しており、実績が積みあがってきています。世界中のPwCメンバーファームと協力して海外制度をグローバルに分析し日本に紹介するような支援体制も有しています。

今回の対談では、鈴木先生が仰った日本版「キティホーク」構想がとても印象的でした。世界中の誰もが実現不可能と思っていた有人飛行をライト兄弟は成功させました。そんなライト兄弟のように、私たちも航空機産業の歴史の転換点に今立っているのではないでしょうか。これからも業界の中で中立的な立場を保ちつつ、無人航空機を活用した市場全体としての最適化を今後も継続して目指していきます。

本日はどうもありがとうございました。(完)

PwCのドローン関連サイトはこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。