- 2020.4.16

【鈴木×宮川×岩花対談】ドローンの未来~無人機は有人機とともに領域を拡大する関係(後編)

反響の大きかった対談の後編をお届けします。対談者は、東京大学名誉教授・未来ビジョン研究センター特任教授の鈴木真二氏、小型ジェット旅客機「三菱スペースジェット(旧MRJ)」の開発に携わった航空機開発に詳しいPwCコンサルティング合同会社顧問(Aerospace&Defense担当)の宮川淳一氏で、モデレーターとしてドローンや空飛ぶクルマ関連の業務・技術支援に携わるPwCコンサルティング合同会社ディレクターの岩花修平氏が参加して進行をリードしました。前回お届けした前編では、航空機業界以外の分野から参入したスタートアップ企業などがドローンの未来を切り開く次世代リーダーとなる可能性などの意見が話題になりました。今回の後編では過疎地などでの新しいモビリティとしてドローンや空飛ぶクルマを活用する「スマートビレッジ」の登場を展望し議論を深めます。(対談は外出自粛要請の前に行われました。本文中敬称略。写真・文:小島清利・村山繁)

無人航空機と有人航空機の切っても切れない関係

鈴木真二氏 岩花氏:鈴木先生はドローンの世界では欠かすことができない特別な存在となっていますが、無人航空機の研究を始めた経緯について教えてください。また、ドローンの活用拡大へ向けて、どのような使命感を抱いていますか。

鈴木氏:私のライフワークは墜落しない飛行機の研究で、それは飛行中の事故や故障でも墜落しないような飛行制御則を構築することです。その飛行試験は危険が伴うため、コンピュータ制御が可能な模型飛行機で飛行試験をしていたことがきっかけです。そうした体験から、無人航空機を設計、製作して飛行させることは学生の教育にはベストという思いを持ち、2006年から全日本学生室内飛行ロボットコンテストというものを毎年開催しています。今のドローンと呼ばれているマルチコプターが実用化してからは、産業利用を促進するための民間団体が必要ということで、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)という非営利団体を2014年に設立し、そこから、ドローンに本格的にかかわるようになりました。使命感と言う意味では、どうしても、ドローンというのは墜落リスクを避けて通れないので、私としては研究者の視点で、ドローンの安全性を高める取り組みで、貢献していきたいと考えています。

岩花氏:宮川顧問の専門は有人航空機ですが、そのころから、無人機であるドローンについても関わりがありましたか。

宮川氏:2007年に三菱リージョナルジェット(MRJ)へ異動するまで、三菱重工で防衛航空機の技術部門に在籍していました。当時から防衛航空と無人機は関連性があったので、大変関心を持っていました。2000年代初頭から、無人の戦闘機の出現を視野に、既に様々な議論がされていました。

岩花氏:有人航空機の業界にとって、無人航空機は脅威になりうると想定されますが、航空機メーカー、操縦士、関連サービス業などのそれぞれの立場として、無人航空機に対するスタンスはどのようなものが見られそうですか。

鈴木氏:脅威ではなく飛行領域を拡大するということが欧米の航空機会社の共通認識です。エアバスや、ボーイングはスタートアップ企業を取り込みその市場の制覇を狙っています。空港から空港まではこれまでの飛行機で良いのですが、空港からその周囲への空の移動手段と捉えています。一方、ヘリコプター会社は従来のガスタービンヘリよりも運用性、整備性、コスト、騒音について、劇的に改善することを狙っています。私も空飛ぶクルマは車でいうと、上級車ではなく、軽自動車にあたるものと思っています。軽自動車の使い方を見ればわかりますが、空飛ぶタクシーになるのは少し先かと思います。軽自動車や軽トラックは地方での移動手段として欠かせないものとなっていますので、そうした利用を最初は狙うべきだと思います。

宮川淳一氏 おさるの電車には乗るが、おさるの飛行機に乗る人はいない

岩花修平氏 岩花氏:有人航空機と無人航空機の棲み分けは進んでいくのか、協調しつつ進化していくのか、もしもお考えがあればご意見をいただけますでしょうか。

鈴木氏:そうですね。航空需要はますます増加することが確実視される中、カーゴ便を無人化することで、パイロット不足を解消しようとする流れはあると思います。お客を乗せたパイロットレスの大型機は現状では夢に近い存在です。おさるの電車に乗りますが、おさるの飛行機には乗る人はいないのです。レールの上を走る電車と空中を飛行する飛行機では求められる安全性に違いはないのですが、求められる機能に大きな違いがあるからです。

岩花氏:有人航空機の業界にとって無人航空機だけでなく、電動化や自律飛行が進んでいくという流れがありますが、ビジネスとしてどのようになっていくと想定されるでしょうか。

鈴木氏:これまでの機体製造だけではなく、新たな人材を必要とし、新たな業界との連携が求められます。自動車会社がIT企業とコラボするようなことが航空機業界にも求められ、業界の動きに大きな変化が訪れます。ただし、B737MAXで経験したように複雑化するシステムの設計開発時の安全設計、安全確認の仕組みを築いていくという大きな課題がありますので、単なる協業では済まないというのも事実です。

岩花氏:技術の発展に向けたハードルとして電動の場合のバッテリーなどが代表として挙げられるかと思いますが、その他大きなハードルとしてどのようなものが挙げられそうでしょうか。

鈴木氏:欧州でハイブリッド航空機の研究を推進するリーダーであるエアバスは、電気推進やハイブリッド推進に対する安全認証がない中で、国際的なルール作りをグローバルな産学官の連携で推進することを提案していました。要素技術とともに、認証技術を築き上げることを同時並行的に行わなければならないのです。

空中の衝突回避に向け小型軽量のADS-Bの開発が加速か

岩花氏:法規制の検討において例えば有人航空機との棲み分けや双方の識別をどうするかなど色々な課題が考えられますが、現状の法規制の検討上ハードルなどについてご意見をいただけますでしょうか。

鈴木氏:日本の場合、低高度を飛行するヘリなどの有人機の位置情報が、地上では把握できないという大きな課題があります。欧米ではADS-Bという発信機を小型機に装着することが進んでいますが、日本ではあまりその認識が進んでいません。小型軽量のADS-Bを開発して世界に提供できれば大きなビジネスにもなりますが、航空機の装備品産業は日本ではまだ限られた分野しか成熟していません。

岩花氏:今後の活用を広げていくためには、墜落や悪用、プライバシーなど想定されるリスクとその対処についてきちんと把握して適切な措置や対策をとることが、市場の発展のためには重要とPwCコンサルティングは考えています。ところで、リスク低減のために事故調査による事故原因の究明とそれによる改善といった取り組みも重要と考えておりますが、そこに向けた動きは見られるでしょうか。

鈴木氏:事故の原因を究明し、安全対策として活かしていくという方法は重要ですが、無人機の場合は未着手です。ボランティアベースでの検討は始まっていますが、制度化し、公的な機関が実施しなければ混乱をまねくばかりです。福島のロボットテストフィールドがその役割を担えればと思います。航空安全の向上は、厳密な事故調査とそれによる改善で築かれてきました。ドローンでもそれをどのように構築するかが課題です。「スマートビレッジ」でこそ求められる空飛ぶクルマ

岩花氏:技術や法規制などの課題を乗り越えた先に利活用の大きな広がりが想定されますが、無人航空機が活躍する社会はどのように実現されるだろうと想定していますか。

鈴木氏:空飛ぶクルマは交通渋滞を解消するアーバンエアモビリティが想定されています。スタートアップ企業が取り組んでいる空飛ぶクルマは従来のドローンとあまり変わりません。空飛ぶタクシーが高級車であると位置づけると、空飛ぶクルマは軽自動車です。しかし、地方に行くと軽自動車は存在価値があり、重要な移動手段なのです。空飛ぶクルマは実は都市部で活用できるという以上に、過疎地で移動手段として重要な意味を持ってくると思っています。過疎地が暮らしやすいようにしないと、日本の人口減少に歯止めがかかりません。

この秋、福島ロボットテストフィールドに向かうため、仙台から福島・南相馬へ電車で移動していたら、大型の台風で電車が止まってしまいました。台風が過ぎ去った後に、電車運営会社はタクシーを呼んでくれたのですが、そこからが地獄でした。国道などの幹線道路は冠水してしまって進めません。しかし仙台から来たタクシーの運転手は道路事情に詳しくありません。立ち往生しそうになると、同乗された地元の人たちが親切に道の情報を教えて、何とかホテルにたどり着けたのです。もし、こうしたケースで、空飛ぶクルマがあれば、幹線道路の冠水も怖くありませんし、本当に便利だろうなと想像しました。スマートシティという言葉がありますが過疎地の交通を高度化する「スマートビレッジ」にこそ、空飛ぶクルマが求められているのではないかと思ったのです。

岩花氏:PwCコンサルティングでは、MaaSの取り組みも進めています。ドローンや空飛ぶクルマは決して万能ではなく、ケースバイケースで最適な交通機関があるはずです。自動運転の鉄道、バス、自動車などがある中で、ドローンや空飛ぶクルマが生きてくるはずです。全体最適で考えることが重要だと思います。

鈴木氏:島根県美郷町は過疎化が進み、赤字路線が廃線になりました。ドローンの活用に積極的な町なので、廃線になった線路を使って、自動走行車を走らせたり、ドローンを飛ばしたりすれば、新しいモビリティの可能性が広がるのではないかと感じました。モビリティは、飛行機や船、列車、バスなどそれぞれが単体で発展し、専門化しており、セクショナリズムになりがちです。しかし、それぞれの移動手段を単体で考えるのではなく、全体最適を目指したモビリティ同士の連携を考えていくべき時代になったと言えます。都心部よりもむしろ、過疎地でこそ有効な概念だと思います。まさに、スマートビレッジの考え方です。

自由に飛ばし、落とし、改善する日本版「キティホーク」構想

宮川氏:無人機や空飛ぶクルマの社会実装には多くのステークホルダー(利害関係者)が関わる必要があると思います。インテグレータ、機体、地上操縦装置、通信ネットワーク、航空管制、法制度、社会受容促進など。経済価値の大きな特区を設定して、これらを実現し業界を主導するところにコンサルティングの活躍の場があるのではないでしょうか。

鈴木氏:中国でドローンが発展している背景には、ドローンの飛行を許容する特区の存在があります。もともと、中国では軍が空を支配しているので、そもそも、勝手に飛ばすことはできないのですが、特区を設け、そこだけは自由度を広げています。一方で、日本の問題としては、機体の開発環境が設備としても制度としても未成熟という現状があります。

最近、機体が行方不明になる事件が相次ぎましたが、例えば、福島ロボットテストフィールドでは“大きな鳥かご”と呼んでいる、網で覆われた試験設備があります。そうしたところで迅速な開発が行える制度も整備してゆく必要を強調したいと思います。もちろん、安全性は担保されなければなりませんが、自由にドローンを作って、飛ばして、落として、改善してということができる飛行環境を特区などで整える必要があると思います。私は福島ロボットフィールドをアメリカのキティホーク(ライト兄弟が世界で初めて飛行機による有人動力飛行に成功した町)のようにしてはどうかと提案しています。そうした自由な実験場でこそ、本当の革新的技術が生まれるのだと思います。

岩花氏:PwCコンサルティングではドローンや空飛ぶクルマ、MaaSビジネスなど無人航空機を活用した市場の活性化に使命感を持ち、市場、法規制、技術動向などの調査、事業化に向けたビジネスモデルの検討、事業性評価、実現性評価、オペレーション設計、プロジェクト管理、リスク管理、3次元データ活用などのプロジェクトを国内外で既に多数実施しており、実績が積みあがってきています。世界中のPwCメンバーファームと協力して海外制度をグローバルに分析し日本に紹介するような支援体制も有しています。

今回の対談では、鈴木先生が仰った日本版「キティホーク」構想がとても印象的でした。世界中の誰もが実現不可能と思っていた有人飛行をライト兄弟は成功させました。そんなライト兄弟のように、私たちも航空機産業の歴史の転換点に今立っているのではないでしょうか。これからも業界の中で中立的な立場を保ちつつ、無人航空機を活用した市場全体としての最適化を今後も継続して目指していきます。

本日はどうもありがとうございました。(完)

PwCのドローン関連サイトはこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表

【大阪・関西万博】丸紅、AAM「VX4」のデモフライト見送りを発表  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催  リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感

リベラウェア、マレーシアAerodyneとIBIS人材を育成 市場も好感  JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大

JUIDA、陸自中部方面隊と協定 災害応援エリアを拡大  英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場

英ロックバンド「OASIS」のロゴ 再結成ツアー会場のスタジアム上空に登場

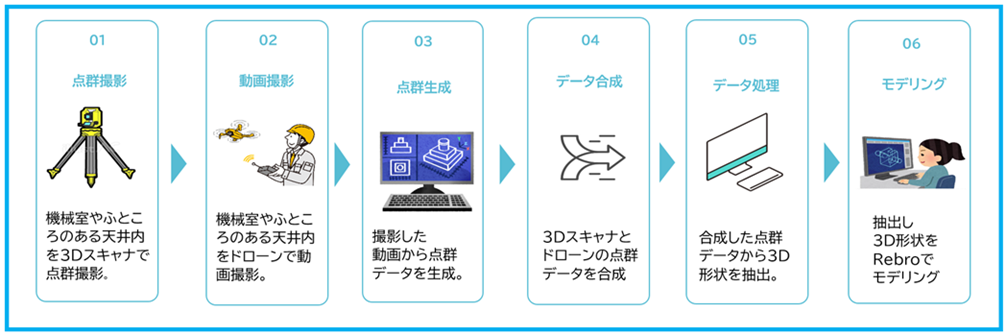

建設設備大手の三機工業株式会社(東京)は7月11日、グループ会社、有限会社キャド・ケンドロ(仙台市)と共同で狭小空間ドローン開発の株式会社リベラウェア(Liberaware、千葉市)のドローンとレーザースキャナを併用した既存設備の3Dモデル化するデジタル化手法を確立したと発表した。Liberawareも同日、三機工業に「IBIS2」を「導入した」と発表した。

実用化検証で取得データが大幅向上

三機工業は設備更新や模様替えなどのさいに、現場を3Dモデリングし、現状を把握してから取り組む。完成後の更新や追加工事で現状が図面通りになっていないことが多く、作業の妨げになるおそれがあるためだ。しかし天井裏などでダクトや配管が込み入っている場合に、すべての設備にはレーザーが届き切らずに十分な3Dモデルができあがらない場合がある。こうした課題を乗り越える手法の開発を進めているところ、今回、ドローンとレーザースキャナを併用してデジタル化する手法を開発した。

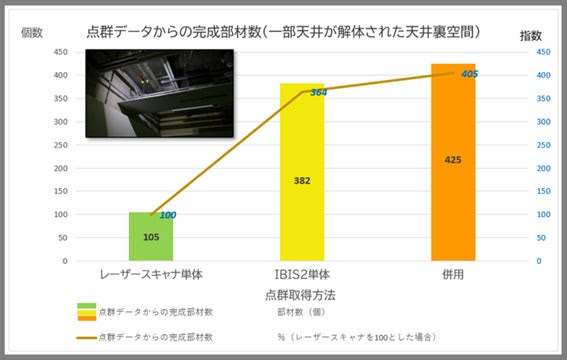

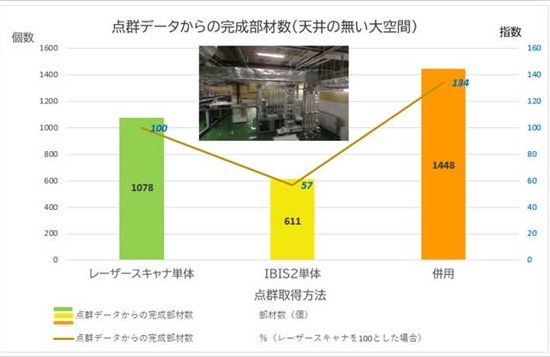

同社が実施した実用化検証では、IBIS2とレーザースキャナを併用した場合、従来の3Dスキャン手法と比べ、機械室などの天井の無い空間の場合、認識できた建築部材が約135%、天井の一部が解体された天井裏空間で約400%向上したという。

三機工業の発表はこちら

リベラウェアの発表はこちら

右から、三機工業建設設備事業本部技術管理本部BIM推進センター石丸直BIM推進部長、キャド・ケンドロ高橋和之課長、三機工業副島卓哉氏、キャド・ケンドロ栃澤幸成氏、及川直樹氏、三機工業北岡基信専門部長、Liberaware 執行役員全貴成氏

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.9

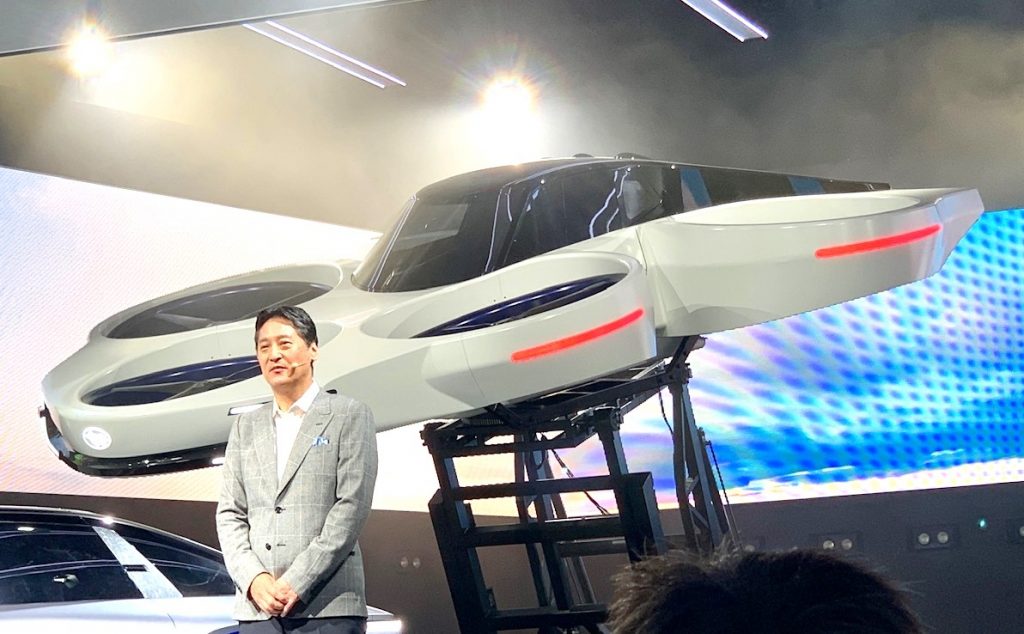

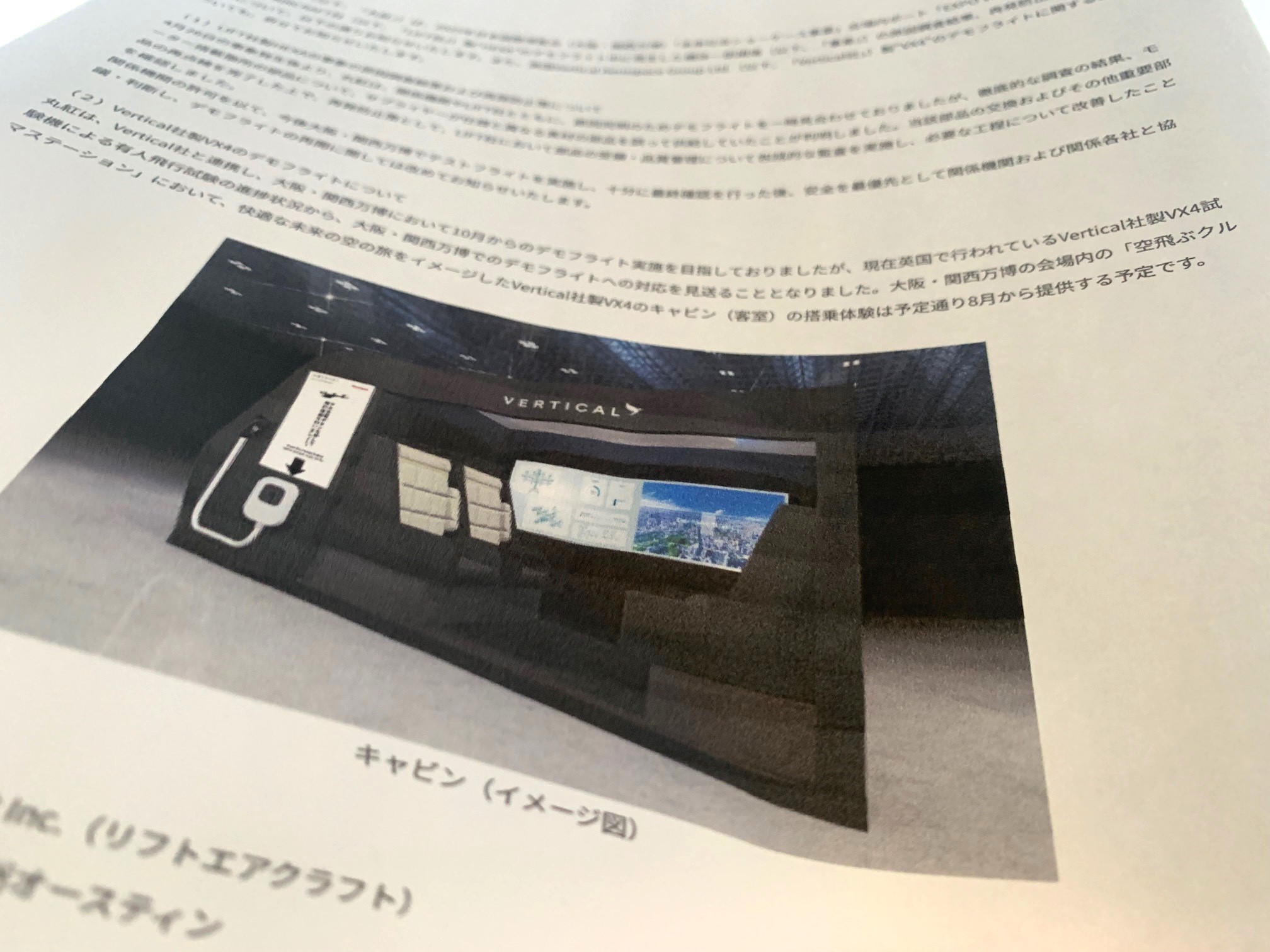

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 英ロックバンド、オアシスの再結成後初のコンサート会場となるウェールズの首都カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで現地時間7月2日、ドローンで形作られた「OASIS」のロゴが浮かび上がった。ツアーは7月4日に始まり、11月まで世界各国をまわる。ツアー初日を翌々日に控えたドローンの演出はオアシスの公式アカウントで公開されている。

公演前々日のドローン演出で、現地の気分を高揚

ドローンのロゴは公演開始前に上空に描かれ、オアシスの再結成ツアー開催を祝福し、喜ぶファンの気分の高揚に貢献した。

オアシスは1991年にマンチェスターで結成され、7000万枚以上のアルバムを売ったロックバンドだ。2009年に解散したが昨年2024年に再結成した。再結成後初のコンサートツアーが7月4日にはじまり、北米、南米、オーストラリア、韓国など各地をまわる。2025年は11月23日のサンパウロ公演で幕を閉じる予定だ。日本公演も10月に予定されている。チケットはいったん予定枚数の販売を完了したが、機材席の解放による追加販売が決定し、7月12日正午に抽選の受付を開始する予定だという。

音楽シーンとドローンとは、MV撮影、ライブ映像撮影、演出としての屋内ドローンショーなどの例があるなど縁があり、今後も活用の幅が広がる可能性がある。

公式アカウントが公開した動画はこちら

オアシス公式アカウントが公開した映像から AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

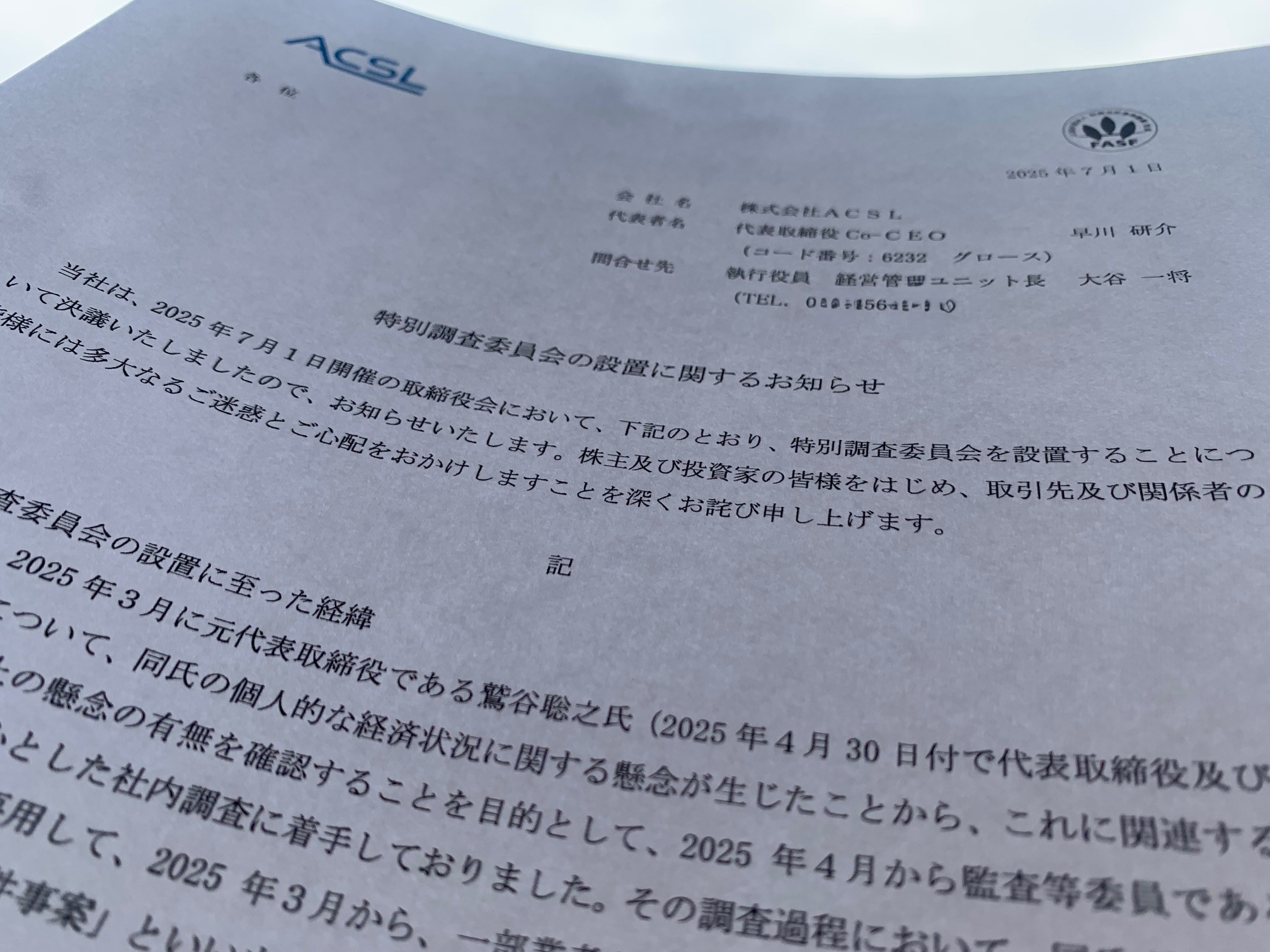

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。