- 2025.9.12

AAM(アドヴァンスト・エア・モビリティ)運航事業を手掛け、大阪・関西万博の運航事業者にも名を連ねる株式会社Soracle(ソラクル、東京)が、2027年中にも大阪・関西エリアで旅客運航を目指す計画を明らかにした。9月10日に大阪府、大阪市と連携協定を結んでおり、その席で計画を明らかにした。米Archer Aviation(アーチャー・アヴィエーション)のパイロット1人を含めた5人乗りのeVTOL型AAM、Midnight(ミッドナイト)を使うことを想定しているという。

万博でモック展示した「Midnight」で

Soracleは2026年にも大阪府内で実証飛行を実施し、必要な審査をふまえ27年にも大阪ベイエリアでの遊覧飛行などを始める。周回して出発点に戻る運航のほか、離陸地点から別の場所に移動する二地点間飛行も想定する。

大阪府と大阪市との連携協定は、ソラクルの事業環境を整えることや、運航網整備に必要なインフラ整備に向けた調査、制度の整備、関連ビジネスの展開支援などの事業環境整備に向けた取り組みを進める。締結式では太田幸宏CEOが、大阪に来れば全国に先駆けて空飛ぶクルマに乗ることができる未来を実現し、中長期的には関西・瀬戸内海地点を結ぶ観光体験を創ると抱負を述べた。

吉村洋文知事は「さまざまな課題はあろうかと思いますが、Soracleさんと協力し、大阪府・市も全面的に当事者として取り組むことで、2027年に商用運航を、そして大阪に来れば空飛ぶクルマに乗ることができるということをめざしていきたいと思います。大阪・関西から、空の移動革命を実現していきましょう」と述べた。

Soracleの公式発表はこちらにあります

(左から)吉村洋文大阪府知事、日本航空 宮坂久美子西日本支社長、Soracle 佐々木敏宏代表取締役、同 太田幸宏代表取締役、住友商事 髙島恭一郎関西支社副支社長、横山英幸大阪市長 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は、山口県山口市で重ねてきたリハーサル飛行を収めた動画を公開した。

離陸、移動、転回、飛行

リハーサル飛行は、山口県山口市の「山口きらら博記念公園」内に設けた飛行試験場で春から行われていて、動画には大阪・関西万博のデモフライトに使われるSD-05が離陸し、移動し、向きを変えて飛行するなどの様子が納められている。

大阪・関西万博では7月31日から8月24日まで、火、水曜以外の原則週5日の予定で、来場者の前で飛行する様子を公開する。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.9

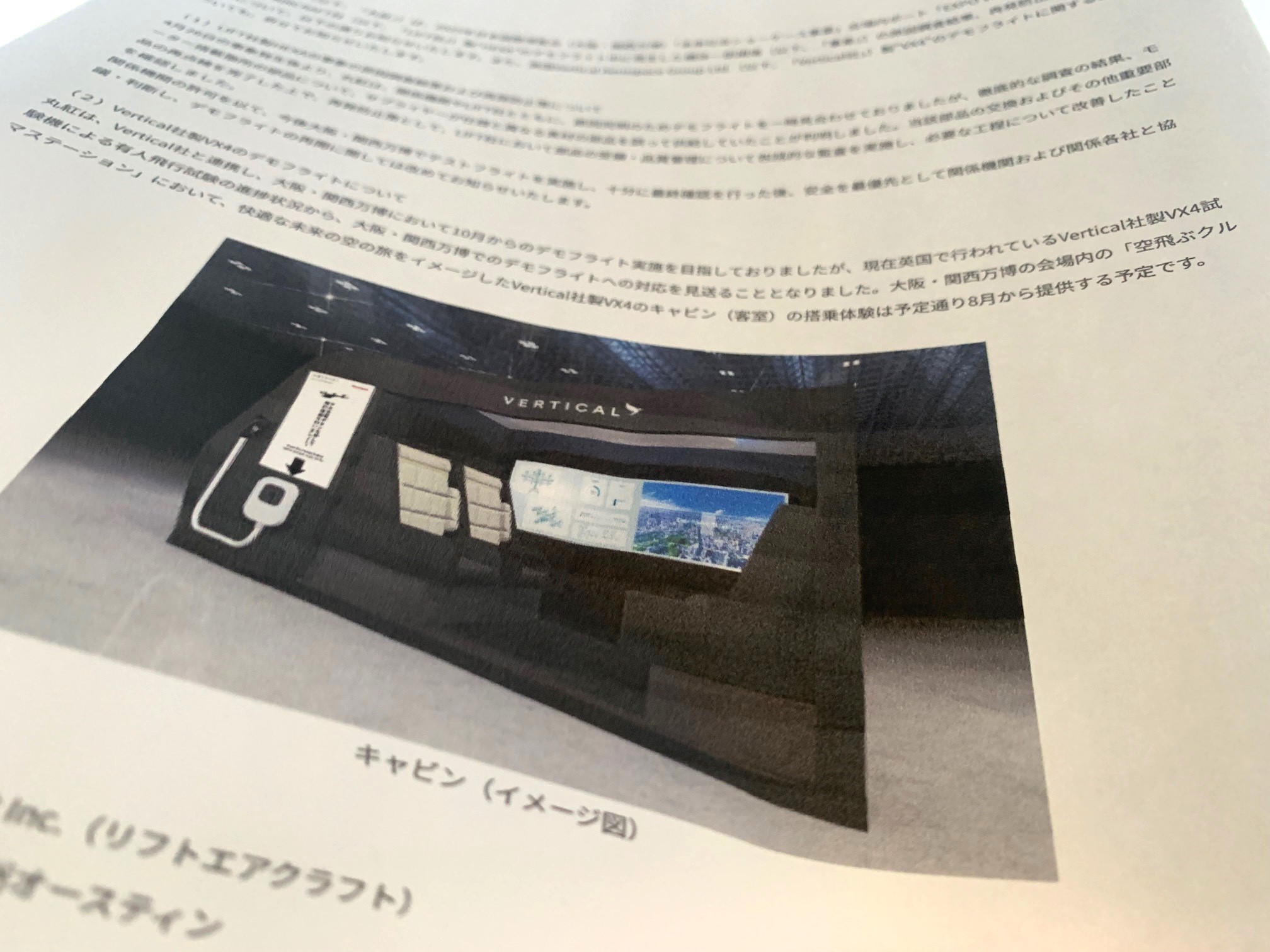

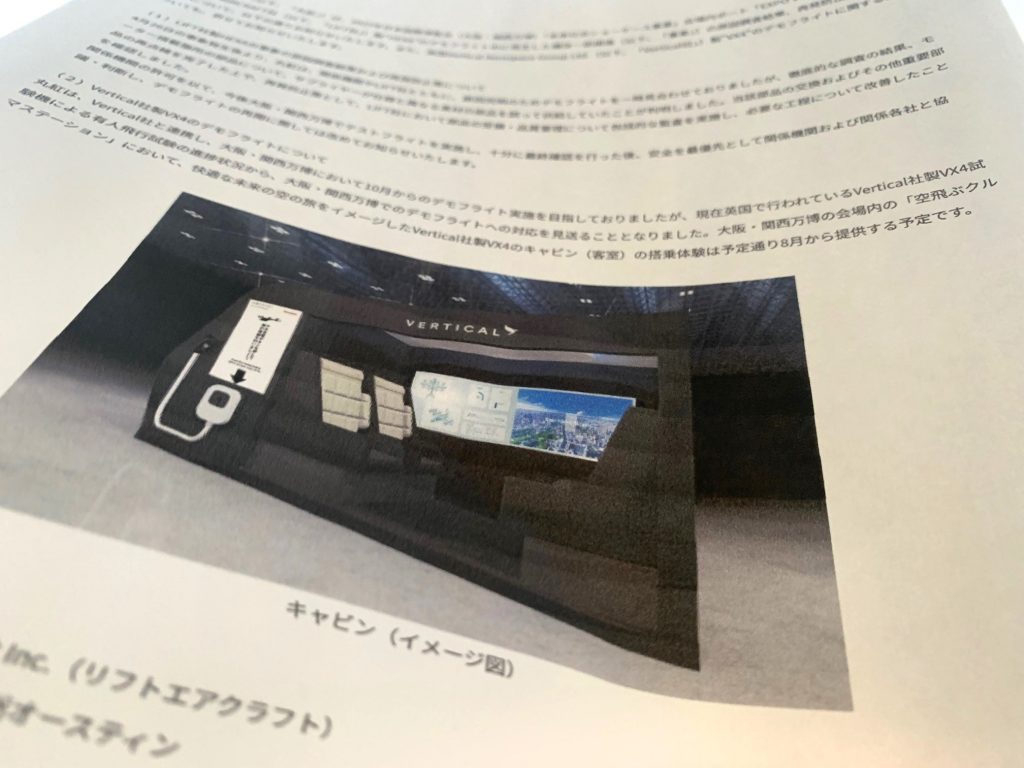

丸紅株式会社(東京)は7月8日、大阪・関西万博でデモフライトを披露する計画を公表している英ヴァーティカルエアロスペース社(Vertical Aerospace Group Ltd.)開発の5人乗りAAM「VX4」について実施を「見送る」と発表した。英国で行われているVX4試験機での有人飛行試験で判断したという。

キャビン乗り込み体験は予定通り8月から

丸紅は発表の中で「現在英国で行われているVertical社製VX4試験機による有人飛行試験の進捗状況から、大阪・関西万博でのデモフライトへの対応を見送ることとなりました」と伝えた。VX4のキャビンを再現したモデル空間は予定通り万博会場に出展し、8月から搭乗体験を実施する予定という。

また丸紅が万博で飛ばすもうひとつの機体、米LIFT AIRCRAFT社(以下、「LIFT社」)製の1人乗り機「HEXA」については、デモフライトを近く再開させる方向で調整中だ。HEXAは4月26日のデモフライト中に部品が落下したためデモフライトを中断して原因究明を続けている。

その結果「モーター搭載箇所の部品について、サプライヤーが仕様と異なる素材の部品を誤って供給していたことが判明」したと説明し、「当該部品の交換およびその他重要部品の再点検を完了した上で、再発防止策として、LIFT社において部品の受領・品質管理について包括的な監査を実施し、必要な工程について改善したことを確認しました。関係機関の許可を以て、今後大阪・関西万博でテストフライトを実施し、十分に最終確認を行った後、安全を最優先として関係機関および関係各社と協議・判断し、デモフライトの再開に関しては改めてお知らせいたします」と伝えている。

丸紅は大阪・関西万博でのAAM運航事業者4グループのひとつだ。

丸紅の発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 ドローンショー事業を展開する株式会社レッドクリフ(東京)が大阪・関西万博の開幕当日の4月13日に実施したドローンショーでギネス世界記録™の認定を受けた。レッドクリフが4月15日に発表し、ギネスワールドレコーズもDroneTribuneの確認に対し4月13日に認定したと認めた。大阪・関西万博ではドローンショー以外にもギネス世界記録™に関連する展示、企画がいろいろだ。夏には盆踊りで挑む計画もある。ドローンショーの勢いに続くか期待が高まりそうだ。

1749機のドローンを用いた「最大の木の空中ディスプレイ」を認定

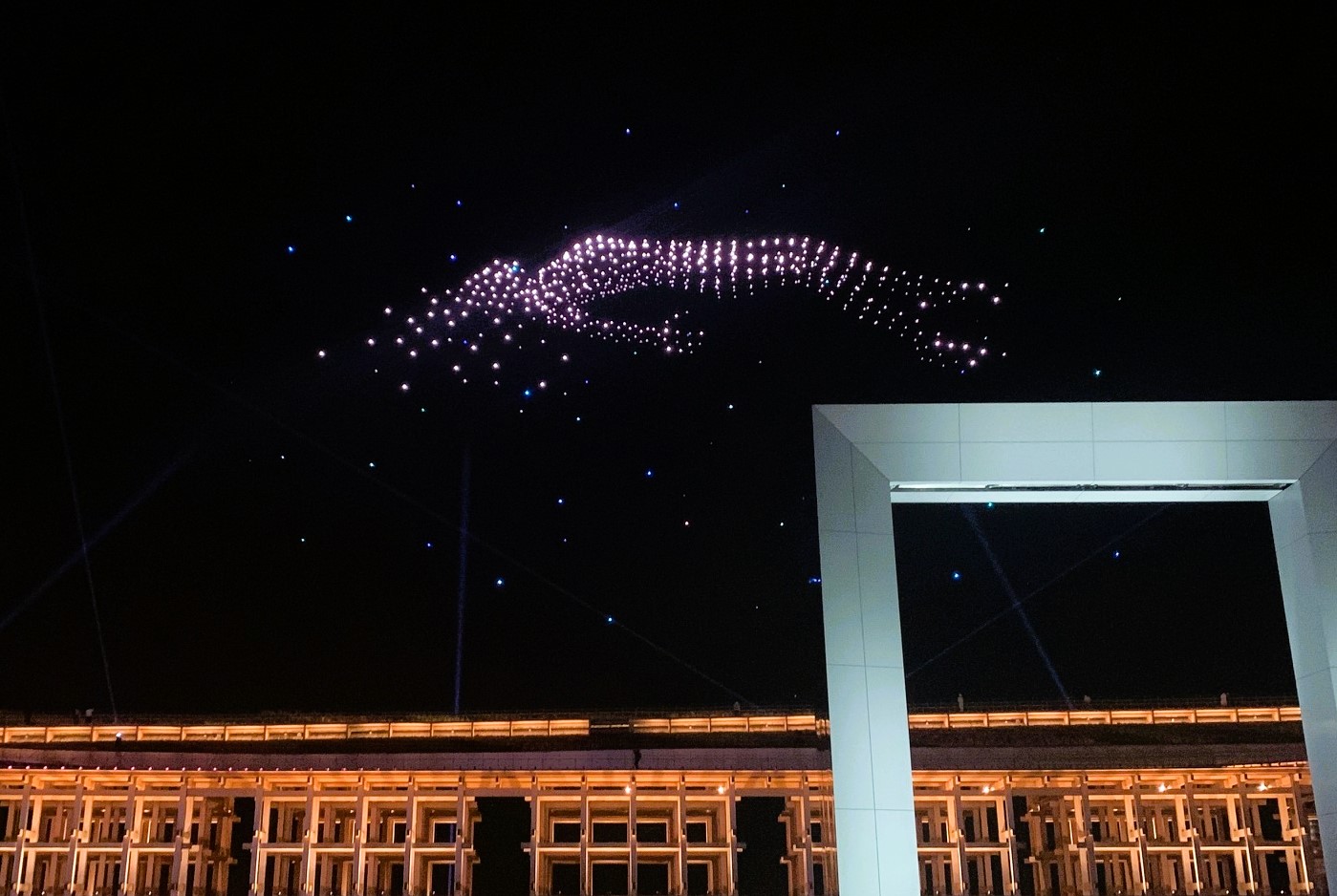

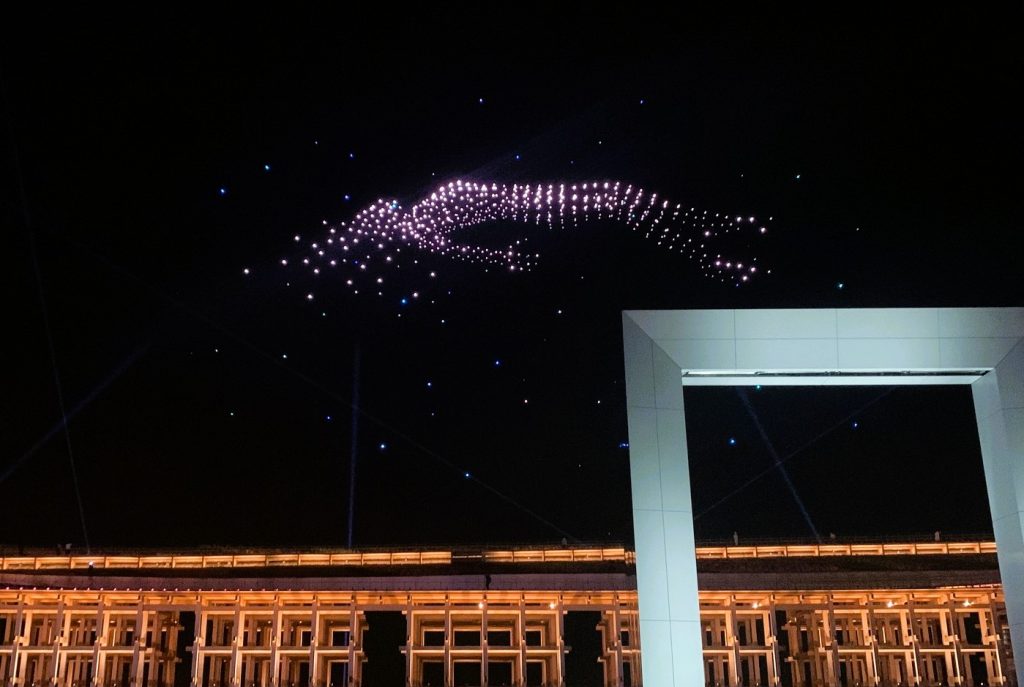

4月13日に行われたドローンショーで夜空に木が描かれた レッドクリフの挑戦は「最大」と「最多」だ。4月13日の万博開幕日には「Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones」(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)と「最大」に挑み、1749機のドローンで「最大の木の空中ディスプレイ」を実現し、同日、ギネス世界記録™に認定された。

さらにレッドクリフは10月13日の万博最終日にかけて「Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)」と「最多」にも挑戦中だ。レッドクリフは2025年日本国際博覧会の「協会企画催事プラチナパートナー」として、会期中の全日程で行われる協会企画催事「One World, One Planet.」で1000機のドローンショーを実施する計画を遂行中で、準備期間の3月17日から始まった挑戦で達成を目指している。

盆踊りで同時最多人数、最大国籍狙う

盆踊りでも「最大」と「最多」を狙う。その企画は大阪・関西万博では「大阪の祭!~EXPO2025 真夏の陣~、盆踊りギネス世界記録™に挑戦!」。大阪の夏の風物詩「盆踊り」で、踊る人の人数を競う「最大の盆踊り」と同時に盆踊りを踊った「最多国籍数」の2つのギネス世界記録™に挑戦する計画だ。挑戦するのは7月26日。大阪・関西万博アンバサダー、コブクロが歌うオフィシャルテーマソング『この地球(ほし)の続きを』にあわせて盆踊りを踊る。

これまで「最大の盆踊り」は2017年9月の八尾河内音頭まつりの2872人で、今回はこれを上回れば記録達成になる。また最多国籍数の盆踊りは現時点で記録はなく、少なくとも50か国以上で記録が認められる公算だ。「大阪ウィーク盆踊り世界記録挑戦事務局」が4000人程度の一般、団体参加を4月18日まで募集した(詳細はこちら)。参加者の90%以上が、5分以上正しく踊れていることが記録達成の条件で、事前の練習も不可欠だ。5月から7月にかけて練習の機会も提供される。

大屋根リング、噴水、休憩所もギネス世界記録™関連

企画だけではない。大坂・関西万博会場のシンボルで「大屋根リング」もギネス世界記録™に世界最大の木造建築物として認定されている。認定されたのは開幕前の3月4日。大屋根リングの全周は幅(30m)の中心となる15m地点で1周を計測した場合に約2,025mで、建築面積が6万1035.55㎡であることが世界最大との認定につながった。

噴水もギネス世界記録™の認定を受けた。万博会場内の「ウォータープラザ」で昼間に行われるエンターテインメント「水と空気のマジカルダンス」が、「最大のインタラクティブな噴水設備」(Largest interactive fountain feature:観客が遠隔操作で物理的な表示を変化させることができる人工的で装飾的な噴水施設)として4月7日にギネス世界記録™に認定された。人の身振り手振りに合わせて、約300基の噴水から水が吹き上がり、噴水を操る体験ができる。

「最大の生分解性の3Dプリント建築」に認定されている竹中工務店の「森になる建築」 会場内に設置してある休憩室も実は、隠れたギネス世界記録™関連施設だ。株式会社竹中工務店が万博会場内の「大地の広場」で休憩所として設置している3Dプリンターで建築された仮設建築物「森になる建築」が、「最大の生分解性の3Dプリント建築(一体造形)」<Largest 3D-Printed biodegradable building (monolithic)>の認定を完成した昨年、認定を受けて来場者の利用を待っている。

樹木からつくられた酢酸セルロースを3Dプリンターでつくった構造に、外装を和紙と植物の種子や苗でできた「シーズ・ペーパー」で仕上げた「Seeds Paper Pavilion」(シーズペーパーパビリオン)は「使い終わると廃棄物になる建築ではなく、みんなでつくる建築が種となり、使い終わったら森になる」をコンセプトにした。直径4.65m、高さ2.95m。壁面に根が張りやすいよう壁面に土が施され、その土の施された場所も夏場の影を考えられて配置されている。自然と使う人の居心地に工夫が凝らされていて、担当者とコミュニケーションをとると「自然にやさしい」を考える人になった気分になれる。

「森になる建築」の概要、工夫、コンセプトを丁寧に説明する竹中工務店の山﨑篤史さん

森になる建築の中で談笑する竹中工務店のみなさん 休憩しながら認識を新たにできるカフェとして、さつまいもとりんごのスイーツを展開する「らぽっぽファーム」などのブランドで知られる白ハト食品工業株式会社(守口市<大阪府>)が会場内に出展している未来型チャレンジショップ「おいもといちごとりんごのらぽっぽFarm to the Table」もパビリオン並みの話題を提供している。屋外型のカフェで、利用者の座る真ん中にどーんと畑スペースがある。鉄コンテナを使った再利用可能な畑を提案していて、土の中にサツマイモ、土の上ではイチゴが見える。ギネス世界記録™関連施設ではないが、イチゴとサツマイモを使ったパフェを食べながら自然や農業と共生できる未来の農業を考えるきっかけを与えてくれそうだ。

白ハト食品は会場内の5つのエリアにタイプの異なる店を出展している。

らぽっぽファームのみなさん

カフェの中に畑がある

カフェの中の畑には鉄コンテナが使われサツマイモ、イチゴが栽培されていた

てっぺんのイチゴが選べるパフェ。赤いイチゴは甘さで知られる奈良の「古都華」。敷かれているのは、例のお笑いで知られるコーンフレーク、、、ではなくダイス状にサクサク触感にしたサツマイモだ レッドクリフによるドローンショーのギネス世界記録™認定のリリースは以下の通り

レッドクリフ、大阪・関西万博の開幕初日にギネス世界記録™を更新!

~ドローンショーで「最大の木の空中ディスプレイ」を描写、万博会期中の連日ショーでさらなる記録更新にも挑戦~

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」)は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)協会企画催事のプラチナパートナーです。会期中の全184日間にわたり、協会企画催事「One World, One Planet.」のメインコンテンツとして、1,000機のドローンショーを実施します。

開幕初日となる4月13日(日)、2,500機による特別演出の大規模ドローンショーを実施し、ギネス世界記録™「ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ」の更新に成功いたしました。

「One World, One Planet.」の世界を描くドローンショー

本ドローンショーは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する催事「One World, One Planet.」のメインコンテンツとして行われます。光・音・テクノロジーが融合したスペクタクルな演出を通じて、「願い」をテーマに万博会場と世界をリアルとデジタルの両面でつなぐ新たな体験を提供します。

開幕初日は特別演出として、2,500機のドローンを使って花火や従来のLEDライトの約6倍の輝度を誇るフラッシュモジュールを搭載した機体も登場。“空を舞台にした未来のショー”を体現しました。会場からは、自然と歓声や拍手が湧き起こり、SNS上では「引き込まれる」「万博のドローンショーすごかった」「空中を縦横無尽に浮かぶ芸術に未来感じて感動した」などの声が多く寄せられ、初日の万博の夜空を華やかに飾りました。

ギネス世界記録(TM)「最大の木の空中ディスプレイ」を更新

レッドクリフは、大阪・関西万博の期間中(準備期間を含む)に「ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ」および「年間で飛行させたドローンの最多数」の2部門において、ギネス世界記録™へ挑戦をしています。

初日となる4月13日(日)には、悪天候の中でも記録への挑戦を決行し、2,500機のショーの中で1,749機のドローンを用いて巨大な“木”のビジュアルを夜空に描写。審査の結果、正式にギネス世界記録(TM)として認定されました。

万博期間中、さらなる記録更新にも挑戦

ドローンショーは万博閉幕日となる10月13日(月・祝)まで、協会企画催事「One World, One Planet.」のコンテンツとして、1,000機規模で毎日実施予定です。また、期間中(準備期間を含む)の飛行機体数の累積により、「年間で飛行させたドローンの最多数」部門でのギネス世界記録™樹立も目指しています。

【ギネス世界記録™情報】

◆更新した記録

達成したタイトル:Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)

挑戦日:2025年4月13日(日)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

◆現在挑戦中の記録

挑戦するタイトル:Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)

挑戦実施期間:2025年3月17日(月)~10月13日(月)

挑戦最終日: 2025年10月13日(月)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

【大阪・関西万博におけるドローンショー概要】

開催日時:2025年4月13日(日)〜10月13日(月)日没後

開催場所:つながりの海上空(大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目)

使用機体数:1,000機

観覧方法:予約不要、観覧無料。チケットをお持ちの方のみ万博会場内でご覧いただけます。

※開催時刻は季節により変更します。

※天候により中止となる場合があります。

株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木 孔明のコメント

「世界が注目する大阪・関西万博の初日という、かけがえのない舞台でギネス世界記録™を更新できたことは、私たちにとって大きな誇りであり、新たな挑戦の始まりです。

ドローンショーは、ただの光の演出ではなく、人々の心に響くメッセージであり、未来への希望の象徴。私たちはこの空の表現を“文化”として、日本から世界へ広めていきたいと願っています。

誰もが夢を描ける空間を創り続けるために、これからも挑戦を止めることなく歩みを進めてまいります。今後の展開にも、ぜひご期待ください。」

名称 :株式会社レッドクリフ(REDCLIFF, Inc.)

所在地 :東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 :代表取締役 佐々木 孔明

設立 :2019年5月15日

事業内容:ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 :4億4,050万円

URL :https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する、空のクリエイティブ集団。国内ドローンショー市場でシェアNo.1(株式会社 富士キメラ総研「映像DX市場総調査 2024」|2023年実績)を誇るリーディングカンパニーで、特に1,000機以上の大規模なショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる高品質のアニメーションと、業界最先端のドローン性能による安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月、国内初となる花火搭載ドローンを用いたショーを成功させ、国内最大規模の3,000機のテスト飛行も実施。さらに同年9月、中国・深圳にて7,998機のドローンによる世界最大のディスプレイとしてギネス世界記録™を更新(※)。日本の伝統的な祭りやイベントとの融合を図り、地域社会の活性化にも貢献。

※…挑戦したタイトル:largest light mosaic by drones/multi-rotors(マルチローター ドローンによる最大の光のモザイク)、達成日:2024年9月4日

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(東京)は4月9日、大阪・関西万博を報道陣向けに公開する「メディアデー」で、万博仕様のドローンショーを公開した。事前の告知をしておらずサプライズ開催となったが、多くの関係者が夜空のショーに魅了され拍手を送った。また翌日の4月10日には、開幕日である4月13日に日本で最大機体数での特別演出のショーを計画していることや、2025年日本国際博覧会協会企画催事の「プラチナパートナー」となったこと、2つのギネス記録に公式に挑戦することも発表した。

あざやかな演出が来場者を魅了 ロゴもコンテンツとして表示

レッドクリフはメディアデーが行われた4月9日の午後7時半から、音楽にあわせて噴水の水や火が動くショーに続く形で行われた。夜空に点滅する光がぽつぽつと表れ、線をつくり、動きだし、やがて彩りがあざやかに華やかになってアニメーションを描き出す5分程度の幻想的なショーで、見終わった人から拍手があがった。協会企画催事「One World, One Planet.」やスポンサーのロゴ、運営したレッドクリフのブランド名もコンテンツとして表示され、見る人に感動を与える広告媒体としての存在感を示した。

レッドクリフは4月13日の開幕から10月13日の閉幕までの期間中、天候などの事情で中止を余儀なくされる事情がなければ、連日、1000機のドローンショーを実施することを計画している。今回公開されたショーが、万博期間のショーの土台となるとみられる。ただしプログラムの内容は固められておらず柔軟な対応も可能で、今後、内容の変更やブラッシュアップが加わる可能性がある。

開幕日に特別演出 「累計世界最多」も

さらにレッドクリフはメディアデーの翌日の4月10日、2025年日本国際博覧会協会企画催事のプラチナパートナーとして参画すること、開幕初日には特別演出(機体数未公表)を実施すること、会期中に飛行するドローンの数で2つのギネス記録に挑戦することなど、盛りだくさんの内容を同時に発表した。

ギネス記録への公式な挑戦は、挑戦するタイトルを厳密に正確にすることが求められていて、今回レッドクリフが挑戦するタイトルは「Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones」(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)と、挑戦するタイトル:Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)の2つだ。

それぞれ挑戦日程が決まっていて、前者が2025年4月13日万博開幕日、後者は2025年3月17日~10月13日となっている。

レッドクリフは今年(2025年)3月13日にSHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会と共同で東京・渋谷などの上空で実施した「DIG SHIBUYA DG DRONE SHOW」で「日本最大のドローンショー」とギネスの認定を受けたばかり。このときは2200機のドローンを飛ばした。

さらに大阪・関西万博ではいくつかのギネス認定記録がすでに生まれていて、レッドクリフはそれに続く可能性がある。

レッドクリフが4月10日に公表したプレスリリースの内容は以下の通り。

レッドクリフ、大阪・関西万博の協会企画催事におけるドローンショーで2つのギネス世界記録™に挑戦

〜開幕初日(4/13)に日本最大機体数での特別演出実施、および会期中の累計飛行数における世界最多記録に挑戦!〜

ドローンショーを企画・運営する株式会社レッドクリフ(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」)は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、協会企画催事のプラチナパートナーとして参画することが決定しましたので、お知らせいたします。

会期中、全184日間にわたり、協会企画催事「One World, One Planet.」の一部として、1,000機のドローンショーを実施します。さらに、開幕初日となる4月13日(日)には特別演出(機体数未公表)を実施するほか、会期中に飛行するドローンの数で、2つのギネス世界記録™に挑戦します。

本ドローンショーは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が主催する催事「One World, One Planet.」のメインコンテンツとして実施され、レッドクリフは運営を担います。「One World, One Planet.」は光と音、テクノロジーが融合するスペクタクルショーであり、「願い」をテーマに、万博会場と世界をリアルとデジタルの両面でつなぐ壮大なエンターテインメントです。毎夜、万博の夜空を彩る圧巻のドローンショーが、来場者に感動と未来への希望を届けます。

2020年ドバイ国際博覧会では、中国館が150機のドローンを駆使したショーを毎晩開催し、万博の夜空を鮮やかに彩りました。大阪・関西万博では、協会企画催事「One World, One Planet.」として、レッドクリフが1,000機による圧倒的なスケールのドローンショーを実施し、新たな驚きと感動を創出します。

2つのギネス世界記録™に挑戦

レッドクリフは、大阪・関西万博の会期中に「ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ」および「年間で飛行させたドローンの最多数」の2部門において、ギネス世界記録™への挑戦を行います。世界中が注目する万博の舞台で、かつてないスケールと創造性をもって、日本発のエンターテインメントの新たな可能性を世界に示します。

①挑戦するタイトル:Largest aerial display of a tree formed by multirotors/drones(マルチローター ドローンによる最大の木の空中ディスプレイ)

挑戦予定日:2025年4月13日(日)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

②挑戦するタイトル:Most multirotors/drones launched in a year(一年間に飛行させたマルチローター/ドローンの最多数)

挑戦実施期間:2025年3月17日(月)~10月13日(月)

挑戦最終日: 2025年10月13日(月)

挑戦場所:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博):大阪市此花区

大阪・関西万博におけるドローンショー概要

開催日時:2025年4月13日(日)〜10月13日(月)日没後

開催場所:つながりの海上空(大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目)

使用機体数:1,000機

観覧方法:予約不要、観覧無料。チケットをお持ちの方のみ万博会場内でご覧いただけます。

※開催時刻は季節により変更します。

※天候により中止となる場合があります。

株式会社レッドクリフ 代表取締役 佐々木 孔明のコメント

「この度、大阪・関西万博という世界的な舞台で、1,000機のドローンショーを毎日実施できることを大変光栄に思います。ドローンショーは、光とテクノロジーが融合した次世代のエンターテインメントとして、見る人の心を動かし、未来への希望を描く力を持っています。184日間にわたり、万博の夜空に感動を創り出し、訪れるすべての方に特別な体験を提供できるよう尽力いたします。さらに、期間中にはギネス世界記録™にも挑戦し、日本から世界へ新たな驚きを届けたいと考えています。日本が誇るドローンショーの技術と表現力を世界中の方々にご覧いただける絶好の機会と捉え、この挑戦を通じて日本のエンターテインメントの可能性を発信してまいります。ぜひご期待ください。」

会社概要

名称 :株式会社レッドクリフ(REDCLIFF, Inc.)

所在地 :東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 :代表取締役 佐々木 孔明

設立 :2019年5月15日

事業内容:ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 :5,000万円

URL :https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する、空のクリエイティブ集団。国内ドローンショー市場でシェアNo.1(株式会社 富士キメラ総研「映像DX市場総調査 2024」|2023年実績)を誇るリーディングカンパニーで、特に1,000機以上の大規模なショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる高品質のアニメーションと、業界最先端のドローン性能による安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月、国内初となる花火搭載ドローンを用いたショーを成功させ、国内最大規模の3,000機のテスト飛行も実施。さらに同年9月、中国・深圳にて7,998機のドローンによる世界最大のディスプレイとしてギネス世界記録™を更新(※)。日本の伝統的な祭りやイベントとの融合を図り、地域社会の活性化にも貢献。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.4.10

株式会社SkyDrive(豊田市<愛知県>)は4月9日、大阪・関西万博の報道陣向け公開日である「メディアデー」で、万博期間中にデモ飛行を計画している機体「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」の実機を初公開し、万博会場内ポート「EXPO Vertiport」で飛行させた。報道向け公開飛行では、操縦士を乗せない遠隔操縦でポートの敷地をゆっくり離陸し、地上から高さ5 mの低高度を前進、転回するなどの動きを見せた。報道陣のほか会場関係者も含め幅広い年齢層の観衆が見守り、「カッコいい」「すごいやん」「見なあかんやつ」の声が上がった。SkyDriveは万博期間中に来場者向けの一般公開も計画している。

観衆から「かっこいい」「見なあかんやつ」 着陸後に拍手

飛行が公開された「SKYDRIVE(SkyDrive式SD-05型)」の実機は、これに先立ち3月28日に公開されたフルスケールモックアップとほぼ同一のスタイルだ。仕様は同じながらキャビンの窓ガラスや、搭乗者用のシート、エクステリアの一部がより実践向けになっていることが分かる。

デモ飛行会場となった万博会場内の「EXPO Vertiport」には、多くのメディア関係者のほか、開幕直前の会場会計者らが集まり、フェンスの向こうに置いてある機体を見つけると「やばっ。かっこいい」「初公開?これ見なあかんやつ」と期待を寄せる声が聞かれた。子供連れの若い夫婦は子供から「見たい、見たい、飛ぶところ見たい」とせがまれていた。

上空をヘリコプターが旋回する中であいさつに立ったSkyDriveの福澤知浩代表取締役CEOは「3人乗りのタイプ飛行は初めてで楽しみしております。この機体はサービスを開始するタイプの機体なので大阪の上空で飛ぶ様子を想像していただければうれしいです。また音もヘリコプターの約3分の1です。(上空を見て)あのヘリコプターが飛んでいるあたりまで上昇すると音は(地上では)ほぼ聞こえません。そのあたりも体感頂けると思います。万博で多くの方に見てもらって、わくわくしてもらうことが大事だと思っています。そのうえで乗ってみたいとおっしゃっていただけることを目指します」と述べた。

飛行前には係員が「Wi-Fiやスマホの電源をOFFにしていただくか、機内モードに、と周囲に協力を呼び掛けていた。

報道陣に向かって左向きでポートに待機した機体は、午後5時にローターが回り出し、重低音とともに機体が離陸。5mほど上昇したところで姿勢を維持し、数メートル前進して、90度左旋回して報道陣に正面を向けるなどの動きを見せた。この日の飛行は、事前に当局から許可がおりているポート敷地内に限定されたが、約3分50秒の飛行の間、報道陣のカメラや、居合わせた関係者らのスマホが追いかけ続けた。機体が元の位置に着陸すると観衆から大きな拍手があがった。

福澤CEOは「成功だったと思います。万博は『未来社会の実験場』という観点で新しいテクノロジーを実装する様子をご覧いただく機会になるので、それに先立ちフライトができたことはとても意義が大きいことだと思っています」などと感想を述べた。

今後は夏に予定している二地点間運航や、万博の一般来場者の前での飛行に向けて準備を進める方針だ。

デモ飛行終了後には関西電力株式会社(大阪市)がEXPO Vertiport内に整備した充電設備を使って充電する様子も公開された。充電設備は電源装置、冷却装置、電源を最適に制御する制御装置であるエネルギーマネジメントシステム(EMS)で構成される。充電設備からのびたケーブルは制御装置を経由して、そこから機体の左側面の電源口につながる。SkyDriveは通常8割までの充電をしていて、その場合には約20分で充電が終わるという。

多くの報道陣のカメラやスマホの前で離陸したSKyDriveの機体

デモ飛行の実機が報道陣の前に姿を見せたのも今回が初めてだ

SkyDriveの実機の正面

万博会場内のEXPO Vertiportはオリックス株式会社(東京)が整備した

実機左側面

こちらはフルスケールモックアップの左側面。窓、機体後部、充電口の有無など細部にマニアックな違いがある

実機のローター

充電設備(左のふたつ)を使って充電。充電設備は関西電力が整備した。冷却システム(左端設備の右隣)

実機のキャビン前方部分

実機の正面

デモ飛行では報道陣に向かって左向きに離陸したあと、正面に向き直す場面があった SkyDriveがデモ飛行直後に公開したプレスリリースは以下の通り。

SkyDrive、大阪・関西万博のメディアデーにて、空飛ぶクルマの公開フライトを実施

~豊田市の自社開発施設での飛行試験や開発の映像も初公開~

「空飛ぶクルマ」の開発およびドローン関連サービスを提供する株式会社SkyDrive(本社:愛知県豊田市、代表取締役 CEO 福澤知浩、以下「当社」)は、2025 年4 月 9 日(水)に開催された 2025 年日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)のメディアデーで、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」の公開フライトを行ったことをお知らせします。また、併せて豊田市にある自社開発施設での飛行試験や開発の映像を公開いたしました。

万博会場内ポート「EXPO Vertiport」での飛行の様子。「EXPO Vertiport」はオリックス株式会社が協賛・運営する空飛ぶクルマの会場内ポート ■公開フライトについて

2023 年 2 月に、大阪・関西万博『未来社会ショーケース事業出展』の「スマートモビリティ万博」における空飛ぶクルマの運航事業者に選定され(※2)、大阪・関西万博を当社の最重要マイルストーンと設定し、機体開発に邁進してまいりました。

2024 年より愛知県豊田市の自社飛行試験施設にて飛行試験を積み重ね、安全性を十分に確保した上で、本日、2025 年夏に予定している二地点間飛行・周回飛行に先んじて、万博会場内ポート「EXPO Vertiport」にて「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」の公開フライトの実施となりました。

高度は約 5 m、飛行時間は約 4 分間、パイロットは搭乗せず、自動制御とリモート操縦での安全を徹底した運航となりました。

■豊田市の自社開発施設での飛行

豊田市の自社開発施設での試験飛行の様子を公開しました。本映像の機体は、大阪・関西

万博の会場にて飛行を行った「SKYDRIVE(SkyDrive 式 SD-05 型)」と同じ型式の初号

機です。

■開発ストーリー動画も公開

開発の軌跡とエンジニアの姿を伝える動画を公開しました。ぜひご覧ください。

■コメント 株式会社 SkyDrive 代表取締役 CEO 福澤 知浩

当社は、「100 年に一度のモビリティ革命を牽引する」をミッションに、創業以来、機体開発・事業開発に邁進してまいりました。2020 年 8 月には、日本初の空飛ぶクルマの公開有人デモフライトに成功(※3)、それを機に、グローバルで多くの方に当社を知っていただきました。以降、株主や顧客の皆さまをはじめ多くの方のご支援を賜り、前進することができた結果、本日、ここ大阪・関西万博の会場にて、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE」をお披露目できたことを、大変嬉しく思っております。改めて、様々な形で応援・協働いただいているパートナーの皆さま、関係者の方々、深く感謝いたします。そして数々の困難に立ち向かい日々チャレンジを続ける SkyDrive のメンバー全員にお礼を言いたいと思います。空飛ぶクルマは、CO₂排出を抑えた、持続可能な社会に向けたクリーンモビリティであり、また静粛性に優れており、街に馴染むエアモビリティです。これから幕を開ける大阪・関西万博では、「日常的に空を移動する未来」を感じていただきたいと思います。なお、大阪においては、Osaka Metro 様と「新大阪・梅田」「森之宮」「天王寺・阿倍野」「ベイエリア」の 4 つのエリアを結んだ「大阪ダイヤモンドルート構想」を発表しました。このように、万博後の社会実装に向けた計画も日本各地で進んでおります。引き続き、空の移動革命を現実のものとするため、機体開発、事業開発に尽力してまいります。

空飛ぶクルマとは:電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility(AAM)や Urban Air Mobility(UAM)と呼ばれています。引用元:国土交通省(令和 6 年 4 月付) https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。