ドローン開発のイームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)は、レベル4飛行定着に向けた新型機の開発や、VTOLやUGVを含む自律システムの技術開発をさらに推進させる成長戦略を公表した。「事業の成長と業務拡大を目指し、新たなステージへ進む」ため、、南相馬市の本社工場の生産ラインを拡充し、ふじみ野市(埼玉県)にあるR&Dセンターでの技術者を増員する。海外進出も視野に入れる。これに伴い幅広い分野で人材を募る。

人材募集「成長企業の一員として実感も」

イームズが成長戦略を発表したのは8月16日。これに伴う人材募集について、公式サイトでは「当社は、今後ドローンの「レベル4」実現に向けて新型機体の開発および事業展開を進めてまいります。今回はその立ち上げメンバーの募集です。世界中で注目を集めるドローンに携わる社会貢献性の高さだけでなく、成長企業の一員として成長実感も得られる。そんな環境があなたを待っています」とアピールしている。

またイームズの発表は以下の通り。

イームズロボティクス株式会社、業務拡大に向けた大規模な成長戦略を発表

イームズロボティクス株式会社(以下、「当社」)は、このたび事業の成長と業務拡大を目指し、新たなステージへ進むための戦略的な取り組みを発表いたします。近年の事業拡大を背景に、当社はより多くのお客様に高品質なサービスを提供するため、各部門での人員増強を図るとともに、先端技術の開発と新規プロジェクトへの参入を積極的に進めてまいります。

■業務拡大の背景と目的

当社は、自律行動する安全なロボットやシステムの開発を基本理念としており、これまでに数々のプロジェクトを成功させてきました。現在の事業は、販売、ソリューションサービス、システム提供サービスの3つの柱で構成されており、自社開発力がその根幹を支えています。今回の業務拡大は、UAV(無人航空機)やUGV(無人走行車両)、などの自律システムの技術開発をさらに推進し、新しい市場への参入を目指すものです。

■新規技術開発とプロジェクト拡充

当社は今後、ドローンやVTOL(垂直離着陸機)やUGVの分野での技術開発に注力しています。これにより、物流、農業、災害対策など多岐にわたる分野での新たなソリューションを提供することを目指しています。特に、近年の航空法改正に伴う国内基盤整備の進展により、無人航空機の市場は大きな成長が見込まれており、当社はこの分野でのリーダーシップを強化してまいります。

■生産拠点の増強

福島県南相馬市にある本社工場の生産ラインを拡充し、より多くの製品を迅速に市場に投入できる体制を整えます。また、埼玉県ふじみ野市のR&Dセンターでは、先端技術の研究開発を推進するため、技術者の増員を行います。

■グローバル市場への展開

当社は、国内市場のみならず、海外市場への展開も視野に入れています。事業拡大を目指し、パートナー企業との連携を強化し、新しいビジネスチャンスを創出します。

■新規技術開発と人員募集

当社の取り組む分野、技術開発に関心があり、当社とともに新しい事業を進めていく意欲のある方を幅広く募集いたします。

当社は、これまでの実績を基に、さらに多くの分野で革新的なソリューションを提供し続けます。ドローン技術を活用して、物流、農業、インフラ点検、災害支援など、さまざまな社会課題の解決に貢献することを目指してまいります。

求人の詳細については以下イームズロボティクスサイトよりご確認ください

https://www.eams-robo.co.jp/recruit/

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター

ふじみ野市にあるイームズロボティクスR&Dセンター AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2024.6.21

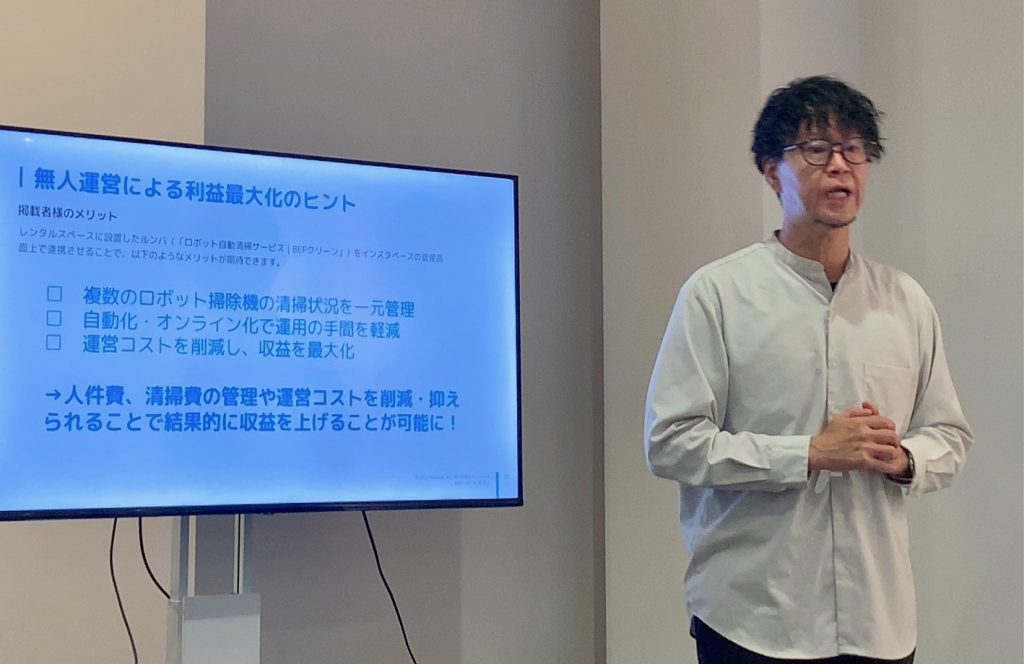

GMOインターネットグループ(東京)は6月18日、100%子会社としてGMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR=ジーエムオーエアー、東京)を設立した。GMOが高いシェアを持つインターネットのインフラサービス、金融、AI活用ノウハウをベースに導入や活用のコンサルティングなどのサービスを提供し、開発事業者とユーザーとをつなぐ。事業を通じて急速に進むと見込まれるAIとロボットの融合を支え日本経済で予見される課題解決を目指す。都内で開かれた発表会には株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)、イームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)など国内外の事業者が開発または運用する8基のロボット、ドローンも登場し発表に花を添えた。

“相思相愛”のAIとロボットをソリューションで縁結び

発表は東京・用賀のGMOインターネットTOWER(世田谷ビジネススクエア)で行われた。

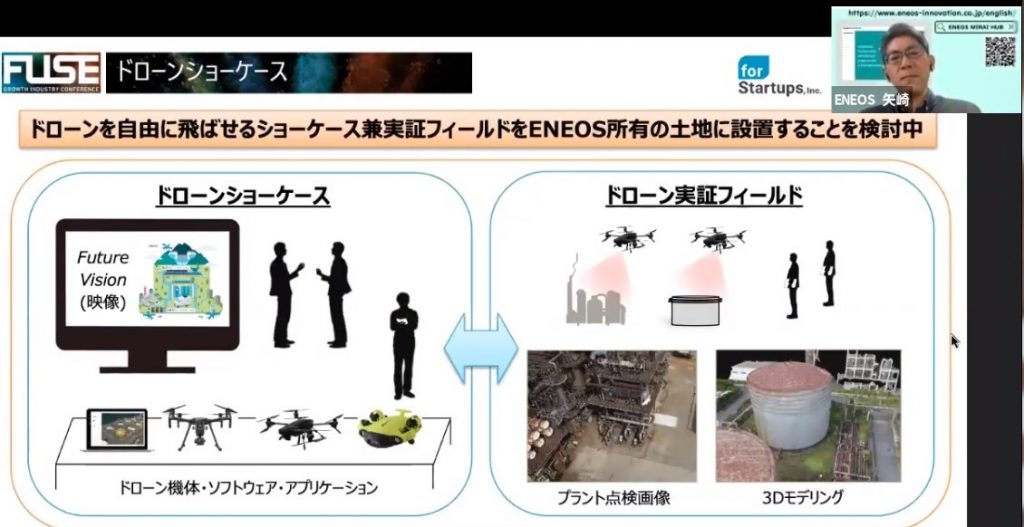

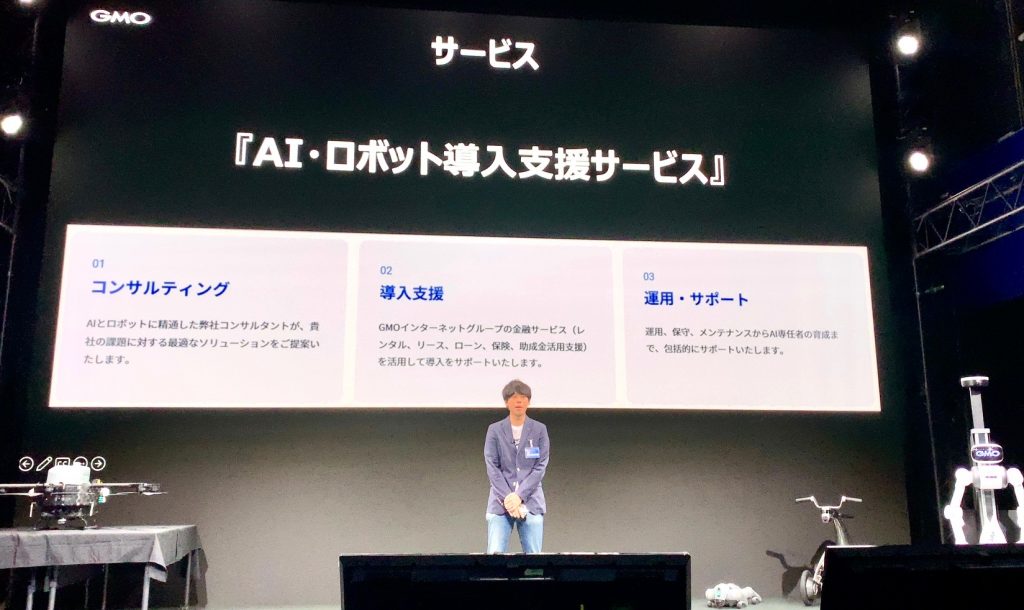

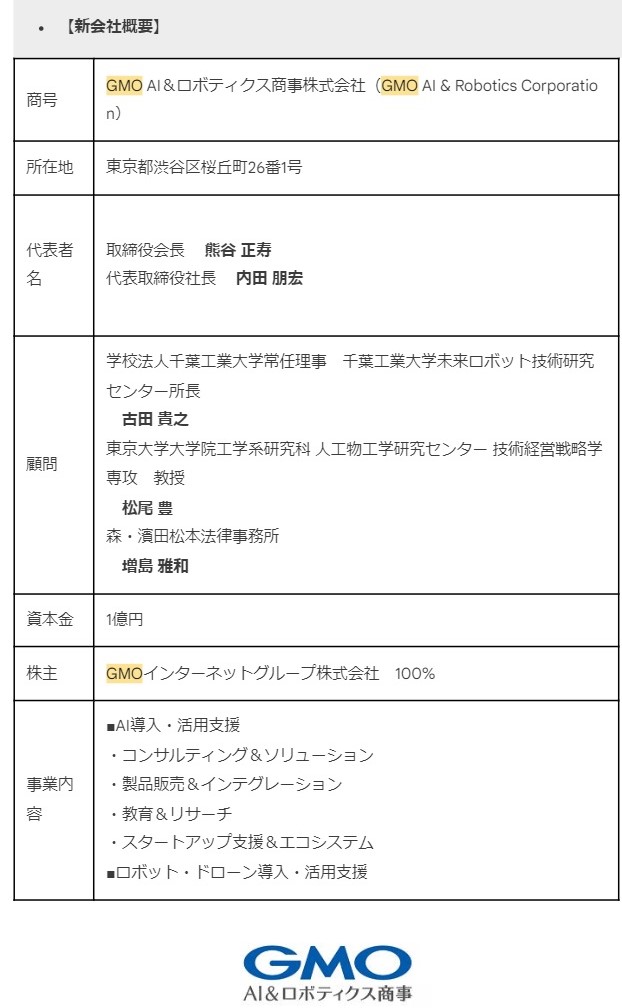

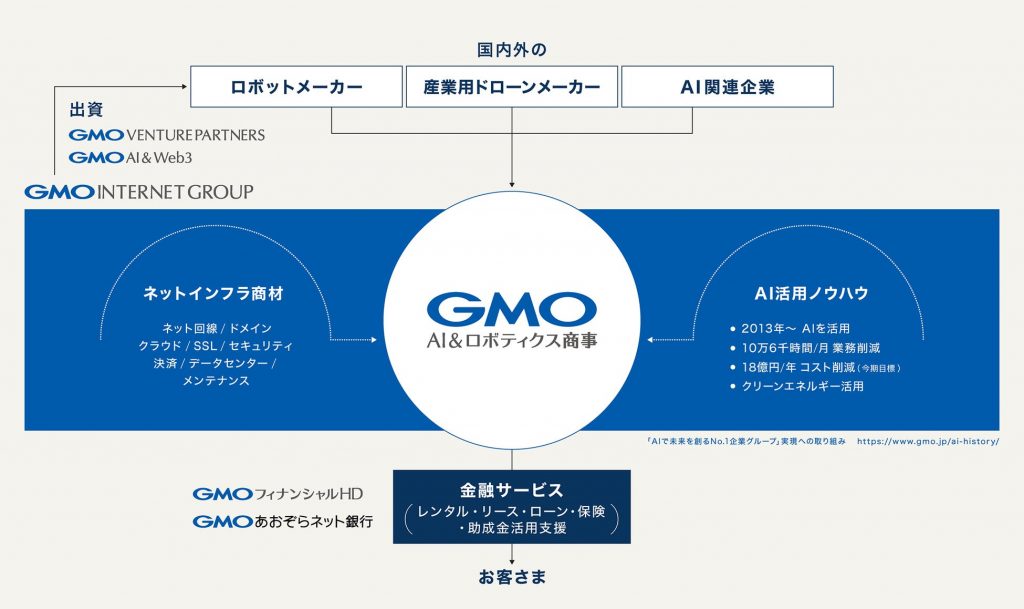

新会社GMO AIRは、AI活用コンサルティング、AI人材育成、AI導入支援、ロボット・産業用ドローン導入・活用支援、メンテナンスなど技術、ノウハウ、金融のサービスを提供し、国内外のAI関連企業、ロボットメーカー、産業用ドローンメーカーとユーザーとをつなぐ。自社開発はせず、開発事業者の事業を支えることで日本のAI、ロボットの融合を促す。

キャッチコピーとして「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げて活動する。資本金は1億円。年内をめどに売上高などKPIの策定を目指す。当面は「お客様の声に耳を傾けることに集中する」方針だ。事業は開発したプロダクトを市場に投入するプドダクトアウト型のスタイルではなく、需要に応じてプロダクトを開発して提供するいわゆるマーケットイン型をとる。同社の公式サイトも同日、公開された。

役員構成はGMOインターネットグループ株式会社でグループ代表を務める熊谷正寿氏が会長に、グループ常務執行役員の内田朋宏氏が代表取締役社長に就任するなど7人が役員をつとめる。また千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏、東京大学大学院教授の松尾豊氏ら4人が顧問、専門家4人がアドバイザーとして支える。AIをフル活用することで社員数は「必要最小の人数で運営」(内田社長)する方針だ。

新会社GMO AIRの果たす役割については、同社会長でグループ代表である熊谷正寿氏が「縁結び」と説明した。その中で熊谷氏は「AIとロボットは相思相愛です。今後は急速に融合します。AI産業はかつてテキストだけ、画像だけなど単一のデータ処理に特化していましたが、現在は、音声も動画も核種センサーのデータも取り込むなど複数のデータを統合して処理するマルチモーダルAIとして発展しています。ロボット産業もかつてはプログラムされた動作の繰り返しに特化してきましたが、今後はAIの搭載で自律学習し環境に適応して動き目標を達成することを目指しています。両産業の融合にはインターネットインフラと通信が必要です。われわれは30年間、接続、ドメイン、クラウド、SSL、決済、セキュリティ、データセンター、メンテナンスなどインターネットインフラに携わってまいりました。そこで私たちが両産業の縁結びをします」と述べた。

説明の中では、縁結び方法の一例として、ロボット、産業用ドローン、AI機材の購入者の立場を紹介した。高額機材は現金で一括購入するケースは考えにくいため、レンタル、ローン、リース、助成金活用などでGMOグループが金融サービスで培ったノウハウの活用場面が生まれる。また業務効率化についても、GMOが11年前から進めてきたAI活用で1カ月間で10万6000時間の業務削減した実績、年間18億円のコスト削減を達成した実績がノウハウとして付加価値になると見込んでいる。そのうえで、「インターネットのインフラ商材、インターネットの金融サービス、AI活用ノウハウの3つの付加価値を自社グループのサービスとして提供できる」ことを、差別化ポイントに掲げた。

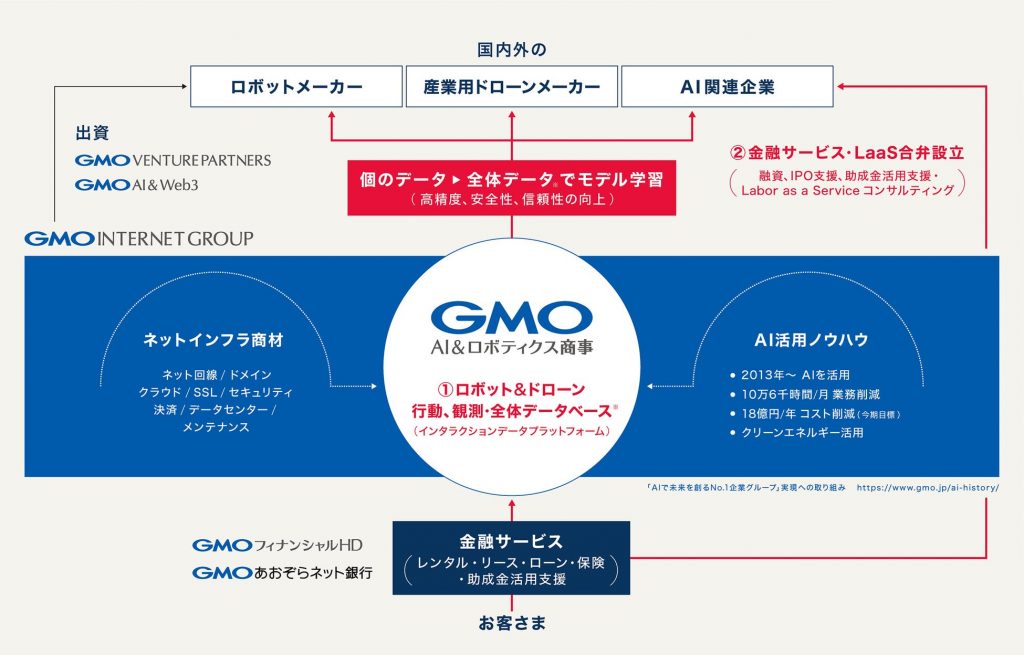

中長期的にインタラクションデータのプラットフォーム構築を目指すことも表明した。ロボットに搭載されたAIが、学習していない作業に直面しても解決策を見出だせるAGI(汎用人工知能)、人間の知能を超えたレベルの知能を持つASI(人工超知能)に進化することを展望し、「そうなればユーザーはロボットを購入するのではなく必要な時にロボットの機能を利用するようになる。ビジネスはロボットの物販ではなく人材派遣と同じビジネスモデルに変化します」(熊谷グループ代表)と見通した。

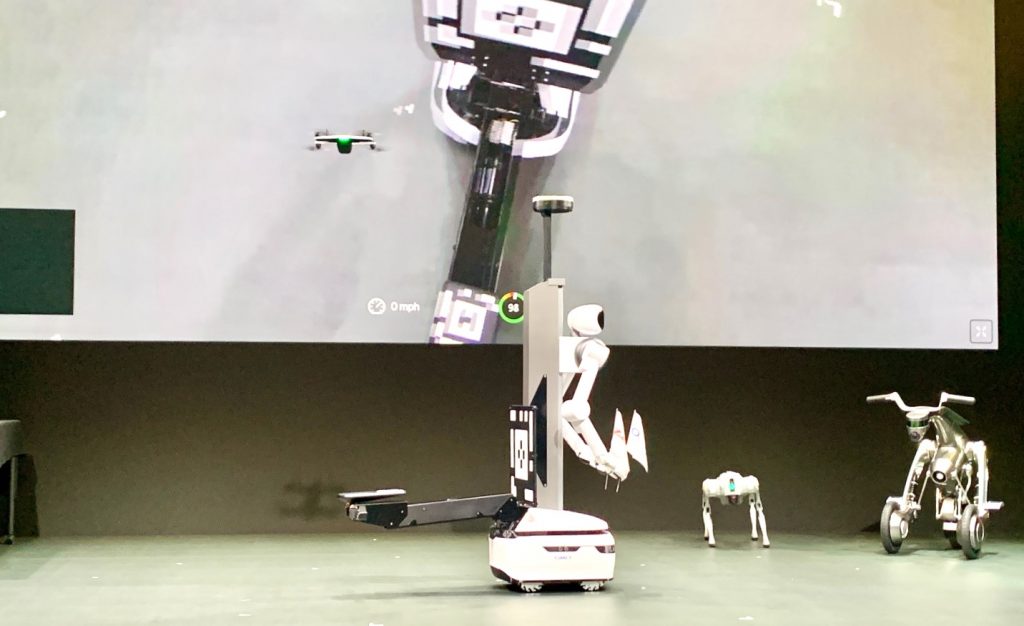

発表会には脚型ロボットを含む8基が「応援のため」に会場にかけつけステージを彩り、一部はデモンストレーションを披露した。

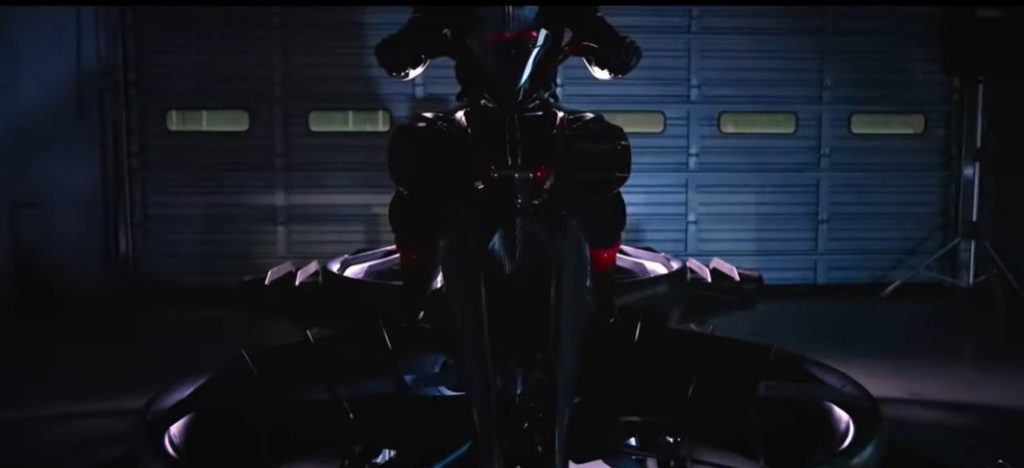

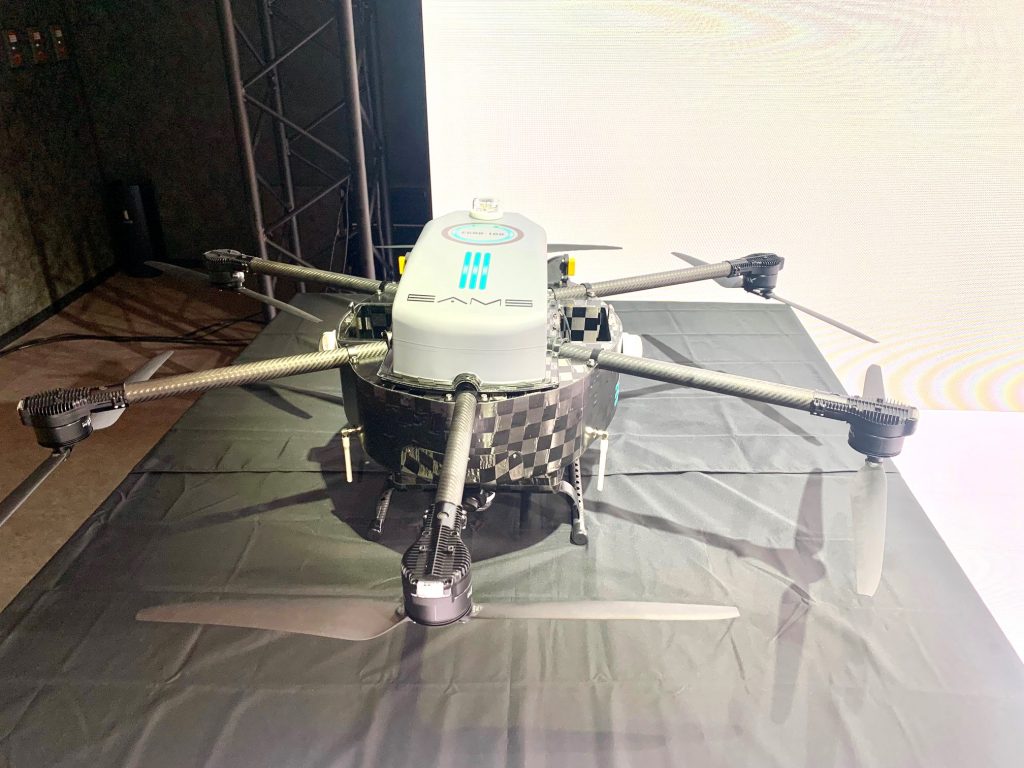

JIWはアームを備えて移動するアバターロボットとAIドローンSkydioの機体を融合させた「ugo+drone(ユーゴープラスドローン)をデモンストレーションし、ドローンの離着陸も実演した。JIWはGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(東京)が提供するAIによる画像認識サービス「hakaru.ai」(ハカルエーアイ)を利用していることも紹介された。イームズロボティクスは第⼀種型式認証を取得した「イームズ式E600-100型」を持ちこみ、ステージ上で展示した。

また顧問に就任した千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏も、開発した脚型ロボットを実演。目隠しされた状態と同じ状況で、「前進」の指示で段差をのぼったり、落ちても態勢を立て直したりしてみせた。古田氏は「これからのロボットの考え方ですが、ロボットに AI を与えるのではなく、育てたAIにボディを与えることが重要。パソコン開発の主役がハードウェアの作り手からソフトウェア開発者やクリエイターに移ったように ロボットの普及には、搭載するAIを含むソフトウェアベンダー、サービスプロバイダーに移ります。GMO AIRはそれを担う唯一無二の会社です。この会社の設立は時代の転換点です」と述べた。

会見に先立ち投影されたプロモーション動画もすべてAIで作られ、エンドロールには、脚本、映像、ナレーション、ディレクションがすべてAIと映し出された。最後に「Produced by Humans」と映し出し、人の意志をAIがサポートする様子を象徴した。

また、顧問に就任した東京大学大学院の松尾豊教授もビデオメッセージを寄せ、「AIロボットに関して、技術データとお金の流れをつなぐ商社機能が大変重要であると以前から思っておりました。日本ではこうした機能が十分でないと思っていたのですが今回新しい会社がまさにその部分を実現されようとしているということで大変楽しみにしております」と期待を寄せた。

(GMOによる設立案内は以下の通り)。

事業概要を説明するGMOグループ代表の熊谷正寿氏

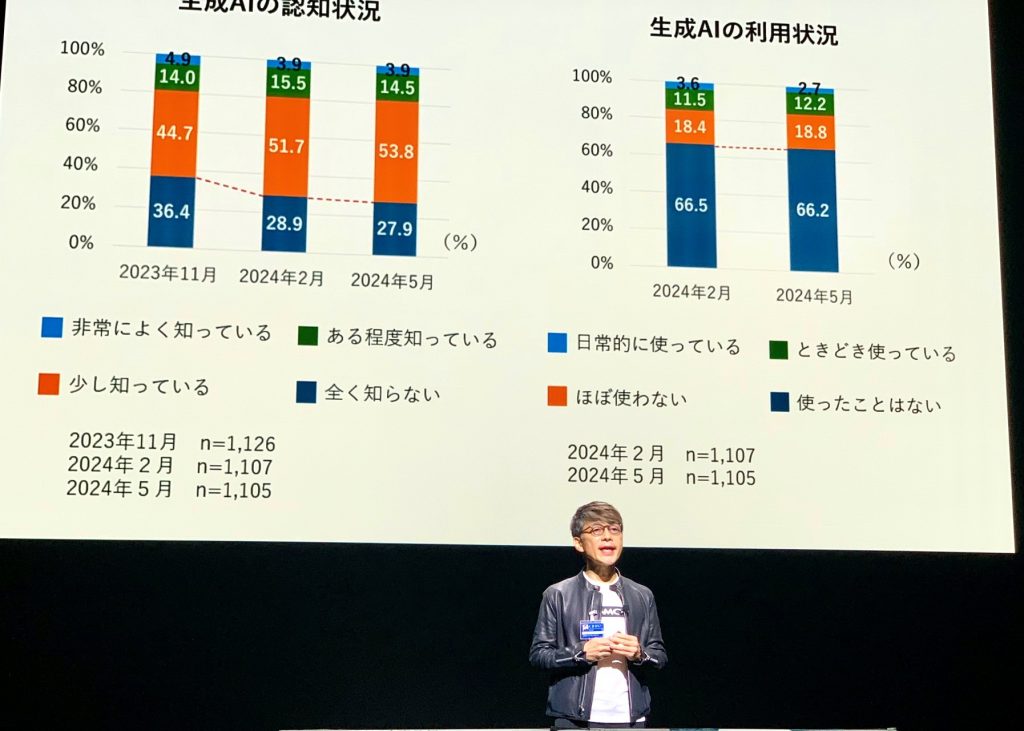

8割が生成AIを使っていないとの調査結果も公表

AIとロボットは“相思相愛”の関係にあると説明

GMO AIR設立発表会で展示されたイームズロボティクスのイームズ式E600-100型

事業戦略を説明するGMO AIRの内田朋宏社長

発表会にはドローン、ロボット8基がステージに集合

JIWのugo+droneがデモンストレーション。ドローンも飛んだ

GMO AIRの顧問に就任した古田貴之氏も開発したロボットを実演

発表後も報道陣に囲まれる熊谷氏

顧問に就任した東大、松尾豊教授のビデオメッセージが投影された

フォトセッションでは登壇者がロボット、ドローンに囲まれた

発表会が行われた東京・用賀のGMOインターネットTOWER。6月上旬のJapanDroneではGMOは渋谷の本社からここまでの空クルの疑似フライト体験をVR映像で提供した GMOインターネットグループがAI・ロボット事業に参入

GMO AI&ロボティクス商事株式会社設立

AIとロボットをすべての人へ。

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年6月18日(火)に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(以下 GMO AIR)を設立しました。これにより、AIとロボット・ドローンの導入・活用支援を軸とした新たな事業を開始します。

GMO AIRは、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げ、AIおよびロボットの普及・拡大を図り、社会課題を解決することですべての人の笑顔と感動を創出してまいります。

・【事業概要】

GMO AIRは、世界中のネットワークを駆使して国内外からロボットを調達するだけでなく、GMOインターネットグループが30年来培ってきた インターネットインフラ商材 (ネット接続、ドメイン、クラウド、SSL、決済、セキュリティ、データセンター、メンテナンスなど)をあわせて提供します。また、 金融事業 の強みを活かし、レンタル、リース、ローン、保険、助成金の活用支援などのサービスも展開します。さらに、2013年から進めているAIの研究・活用を基に、月間10万6千時間の業務削減や年間18億円のコスト削減を実現する AI活用ノウハウもお客様に提供します。

GMO AIRは、これらの商材とサービスを通じて、お客様に包括的なソリューションを提案する AIとロボットの総合商社 を目指します。

1.AI導入・活用支援

お客様の業務に最適なAIソリューションを提供し、業務効率の向上と生産性の最大化を実現します。

・コンサルティング&ソリューション

GMOインターネットグループのエキスパートにより、AIの導入から活用までをトータルでサポートします。それぞれの課題解決に向けたコンサルティングと最適なソリューションをご提案します。

1. AI導入コンサルティング

2. データ分析・予測サービス

3. 業務自動化ソリューション

4. AIシステム開発

5. AIセキュリティ

・製品販売&インテグレーション

クラウドベースのAIプラットフォームの提供や、AI搭載ソフトウェア・サービス、AIの処理に最適化されたハードウェアの販売やレンタル、ロボットシステムのインテグレーションを提供します。

1. AIプラットフォーム提供

2. AI搭載ソフトウェア・サービス

3. AIハードウェア販売・レンタル

4. ロボットシステムインテグレーション

・教育&リサーチ

GMOインターネットグループは、これまで約7,800人のパートナー(従業員)に対しAI活用を促進し、非エンジニアに対するリスキリングを推進することなどを通して、月間で10万6千時間の業務時間削減を実現し、2024年度は18億円のコスト削減を見込んでいます。このような、これまで培ったAI活用のノウハウを皆様にご提供し、AI人財の育成のお手伝いをいたします。また、GMOリサーチ&AI株式会社による最新のAI動向のリサーチなども可能です。

1. AI人材育成

2. AIリサーチ・情報提供

・スタートアップ支援&エコシステム形成

GMOインターネットグループで投資事業を展開する、GMO VenturePartners株式会社や、GMO AI&Web3株式会社を通じ、世界中のAI、ロボット企業への出資・支援を実施し、AIのエコシステム形成も進めてまいります。

1. AIスタートアップ支援

2. AIエコシステム形成

2.ロボット、ドローン導入・活用支援

ロボットやドローンの導入から活用までをトータルでサポートし最適な機器選定、設置、運用を支援します。

・提案するロボットの例

・ アーム型 :組み立て、溶接、塗装、搬送、ピッキング、検査 等

・ 人間型(ヒューマノイド) :接客、案内、介護、災害援助、エンターテイメント 等

・ 多脚型(クローラ型含む) :警備、パトロール、災害救助、測量、農業 等

・ 車輪型: 移動、搬送、案内、警備、点検 等

・ クローラ型: 建設現場、災害現場、農業、プラント設備点検 等

・ ドローン・飛行型: 空撮、監視、検査、物流、農薬散布、災害対応 等

詳細:URL:公式サイト https://ai-robotics.gmo/

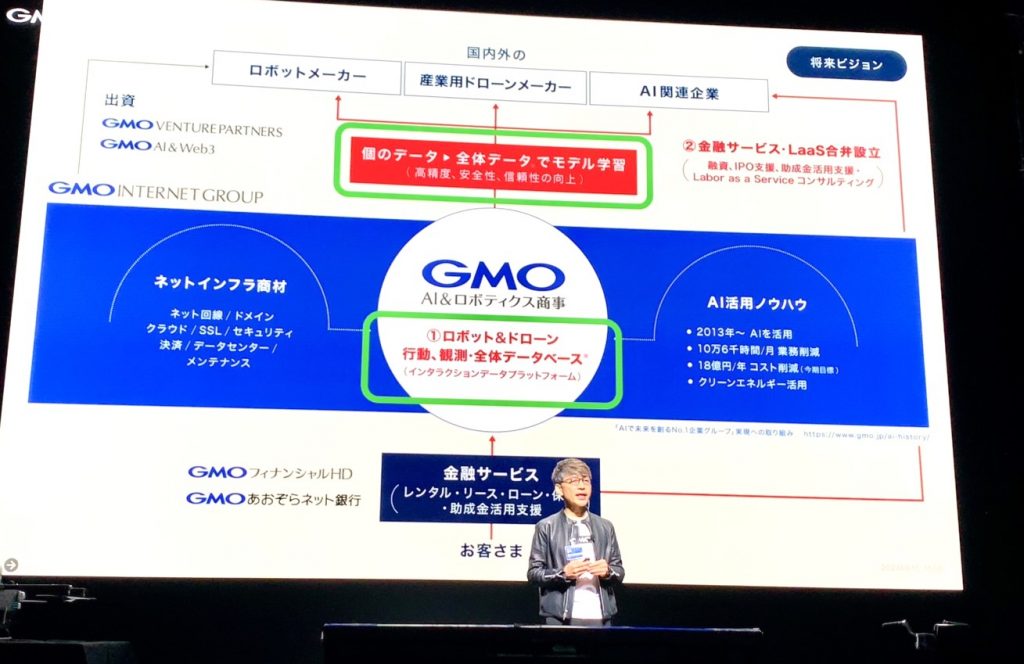

■GMO AIRのビジネスモデル図

・【将来ビジョン】

「インタラクションデータプラットフォーム」の構築と、「金融サービス・LaaS合弁設立(融資、IPO支援、助成金活用支援・Labor as a Service コンサル)」を国内外のロボットメーカー、産業用ドローンメーカーに提供することを目指しています。ロボットやドローンから得られる行動や観測のデータ(インタラクションデータ)を、高精度で安全性、信頼性の高い全体データとしてまとめ、国内外のロボット・産業用ドローンメーカー、AI関連企業にフィードバックします。これは、AIとロボット産業発展の大きな基盤になると考えています。

【新会社設立の意義】

AIロボット市場はCAGR(年平均成長率)で38.6%の増加が見込まれ、2021年の69億米ドルから、2026年には353億米ドルの規模に成長すると予測されています。(※1)これはGPUの進化などによるAIの加速度的進化に伴い、AIと親和性が高いといえるロボットの開発も急速進んでいくことを表しています。

GMOインターネットグループは、約55年周期で産業革命が進行していると考えています。1995年をインターネット革命の始まりと捉えると、29年経過した2024年はインターネット革命の後半戦に入っていると言え、ここでの主人公は「AIとロボット」になると確信しています。

そのような中、生成AIの利用に慎重な人はいまだ多いというデータもある一方(※2)、今後の日本は2040年には働き手が1,100万人不足(※3)するとの予測も出ています。このようなデータから予見される近未来の状況を打破し日本経済の成長を促すため、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しする目的でGMO AIRを設立するに至りました。

(※1)人工知能ロボットの市場規模、シェア、業界の成長、動向、分析(2030年)

(※2)勤務先での生成AI活用に対して肯定的な人は否定的な人の2倍以上 | GMOリサーチ&AI調べ

https://www.gmo.jp/news/article/9016/

(※3)書籍「「働き手不足1100万人」の衝撃」(古屋星斗 著/リクルートワークス研究所 著)

(GMOが発表した記者会見レポートは以下の通り)

【レポート】GMOインターネットグループがAI・ロボット事業に進出

GMO AI&ロボティクス商事株式会社 設立記者会見を実施

~グループ代表熊谷による挨拶のほか、最新の人型ロボット等8体も集結!~

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2024年6月18日(火)に、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(URL: https://ai-robotics.gmo/ 以下 GMO AIR)の設立記者会見を実施しました。当日は、全8体のロボットやドローンが集結したこれまでにない記者会見となりました。

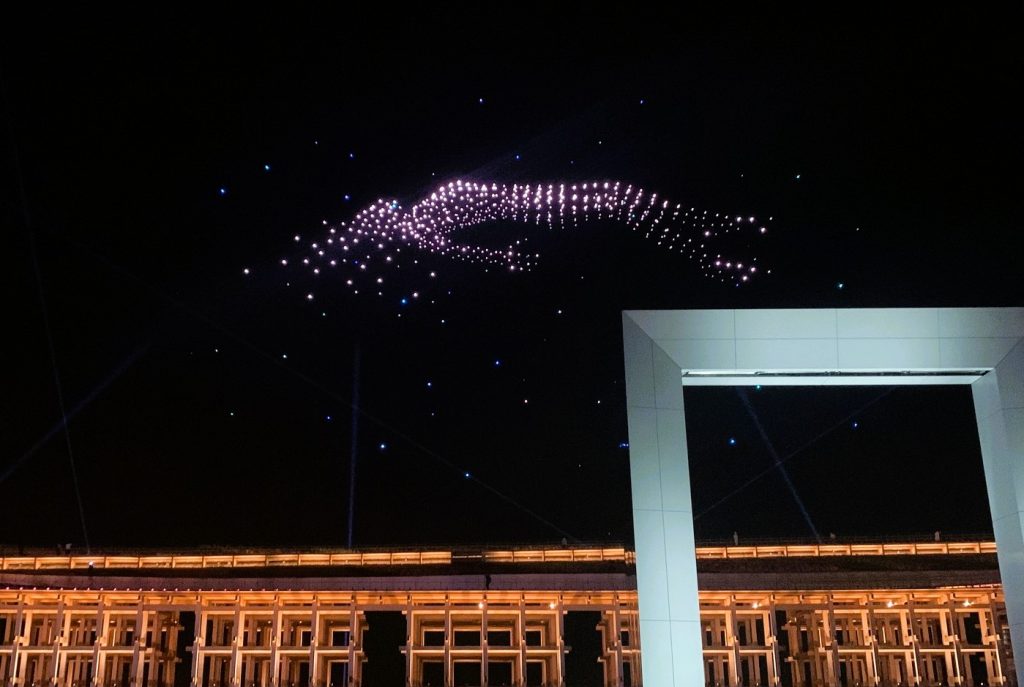

オープニングではすべてAIによって制作された映像を放映し、GMOインターネットグループが考える、AIとロボットが活躍する近未来のイメージを、ご来場いただいた皆様にご覧いただきました。(URL)

そして、グループ代表の熊谷 正寿からのご挨拶と今後の展望、GMO AIRの代表取締役社長に就任した内田 朋宏から新会社の概要説明が行われました。

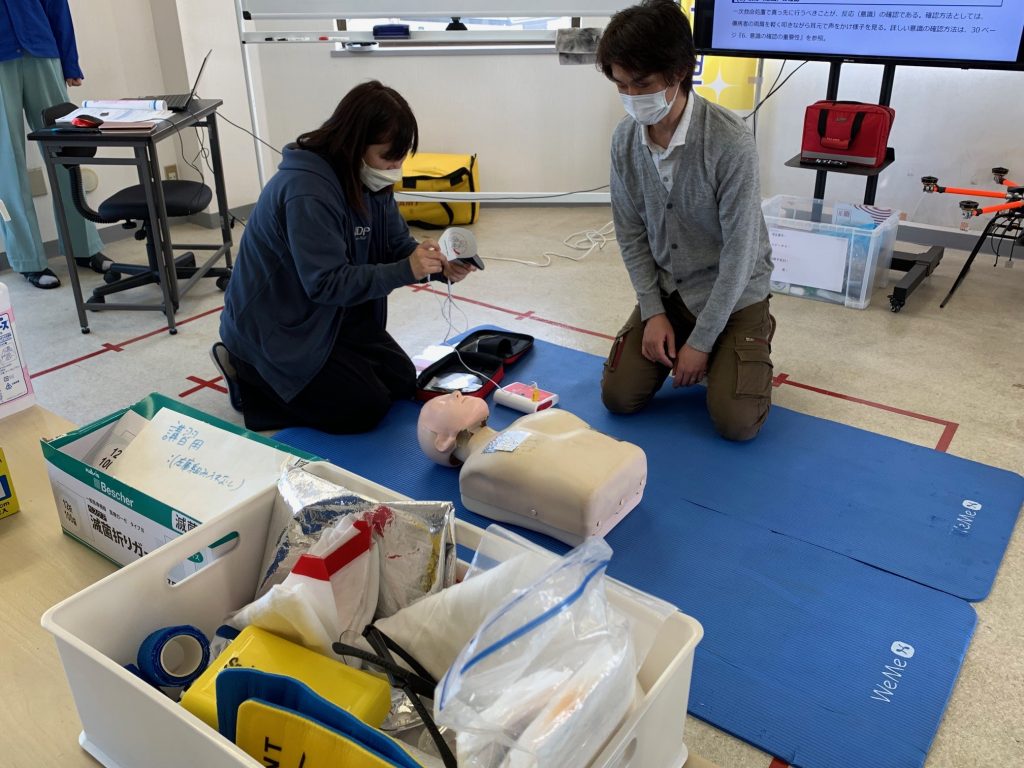

また、東京大学大学院の松尾 豊教授から、新事業に対してのビデオメッセージを頂戴し、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田 貴之氏による、AIを搭載したロボットのデモンストレーションが行われました。

GMO AIRは、「AIとロボットをすべての人へ。」を掲げ、AIおよびロボットの普及・拡大を図り、社会課題を解決することですべての人の笑顔と感動を創出してまいります。

【GMOインターネットグループ グループ代表 熊谷 正寿】

GMOインターネットグループは、AI関連企業、ロボットメーカー、産業用ドローンメーカーとお客様をつなぐ商社「GMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR)」を設立しました。

日本社会が2040年には働き手が1100万人不足し、生活維持サービスの崩壊が懸念される中、AIとロボットの普及が解決策の一つとされています。AIとロボットは相思相愛です。GMO AIRは、AI産業とロボット産業の融合を見据え、インターネットインフラ商材、金融サービス、AI活用ノウハウの3つの強みを活かし、包括的なソリューションを提案する「AIとロボットの総合商社」を目指します。将来的には、ロボットの行動・観測データを活用した「インタラクションデータプラットフォーム」の構築や、ロボットの販売方法が「物販型」から「人材派遣型(LaaS/RaaS)」に変化することを見据えています。

GMOインターネットグループは、GMO AIRを通じて、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しし、日本経済の成長に貢献していきます。

【GMO AI&ロボティクス商事株式会社 代表取締役社長 内田 朋宏】

本日、新会社「GMO AIR」を設立しました。株主はGMOインターネットグループ100%で、AI・ロボット導入支援サービスを提供します。

役員には、グループ代表の熊谷をはじめとする7名が就任し、ロボット・AI・法律の専門家も顧問として迎えています。サービスメニューは「AI導入・活用支援」と「ロボット・ドローン導入・活用支援」の2つで、お客様の課題をお聞きし、最適なソリューションを提案します。 特に、AIの活用方法がわからない企業への提案や、グループ内での実績を活かしたAI人材育成などのニーズが高いと考えています。

このようにGMOインターネットグループの総合力を駆使して、お客様・AIロボット産業に対する付加価値貢献を、GMO AIRで加速してまいります。

【千葉工業大学 未来ロボット技術研修センター所長 古田 貴之氏】

今日は、AIとロボットが作る未来についてお話します。私たちは長年、AIとロボットの融合を研究開発してきました。しかし、今日お話しするのは、ロボットそのものではなく、AIについてです。これから重要なのは、ロボットにAIを与えるのではなく、育てたAIにボディを与えるということです。

私は、今日を時代の転換点だと考えています。これまで、ロボット研究者やメーカーがロボットを作ってきました。しかし、それではロボットは真に普及しません。主役はソフトウェアクリエーターやサービスベンダーになります。彼らによって、ロボットは真にビジネスとして普及していくと信じています。ロボットはAIにボディを与えるための存在となり、AIが実社会で活動するためのインターフェースとなるのです。

さらに、自動運転などにおけるネットワークのハッキングは大きな問題です。ネットワークの問題、そしてリースや保険といった現実的な問題をクリアしてこそ、ロボットは社会に普及します。

今日という日は、多くのロボットが世に送り出され、大きな発展を遂げる、まさに時代の転換点となるでしょう。

【東京大学院教授 松尾 豊氏】(ビデオメッセージ)

今回新たにGMO AI&ロボティクス商事株式会社の顧問も担当することになりました。技術データとお金の流れをつなぐ”商社の機能”はとても重要ですが、日本では不足していると感じていました。この新会社がその部分を実現しようとしていることに非常に期待しています。生成AIの進展により、AIロボットの領域は急成長するでしょう。そして、実世界のインタラクションデータを共有するプラットフォームの意義も大きいです。この取り組みが日本や世界全体の発展に寄与することを期待しております。

【登壇ロボットの紹介】

記者会見の会場には、8体のロボットが集まり、それぞれをご紹介いたしました

(ドローン)EAMS ROBNOTICS社 E600-100(二足ロボ)UNITREE社 H1(下左)UNITREE社 B1(下右)千葉工業大学 未来ロボット技術研修センターfuRo 絶望ロボット

ボストンダイナミクス社(左)Spot(右)Spot with arm

(左)千葉工業大学 未来ロボット技術研修センターfuRo CanguRo(右)ジャパン・インフラ・ウェイマーク/ugo ugo+drone TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.6.12

ドローンの大規模展示会「Japan Drone 2024 / 次世代エアモビリティEXPO 2024」(JapanDrone)事務局は6月10日、6月5~7日の開催3日間に2万1273人の来場者があったと発表した。前回(2023年6月開催)の1万9008人を2265人(11.9%)人上回った。3日間の最終日に発表された表彰式JapanDrone&AAM Awardでは、来場者の投票で決まるオーディエンス賞にイームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)の型式認証2種を取得した「E6150TC」が選ばれた。

GMO、ソフト部門、AAM部門で2冠 能登震災対応を中心にステージ企画も盛「況

「オーディエンスアワード」を受賞し、あいさつをするイームズロボティクスの曽谷英司代表取締役 JapanDroneへの来場者は、6月5日が6961人、6日が7062人、7日が7250人で、いずれも前回の初日、二日目、三日目を上回った。前回を上回る261組が出展したほか、講演、パネルディスカッションなどステージ企画も能登半島関連、AAM(アドバンスト・エア・モボリティ)海外事情関連などを中心に盛況だった。

Japan Drone & AAM Awards 2024では、用意された4部門ごとの賞と部門横断で審査される審査員特別賞、来場者投票で決まる「オーディエンスアワード」が発表された。「オーディエンスアワード」には、イームズロボティクス株式会社の型式認証2種取得「E6150TC」が選ばれ、審査委員長の鈴木真二JUIDA理事長から表彰状を受け取った。

なお、部門別では「ハードウェア部門」ではイームズロボティクス株式会社の型式認証2種取得「E6150TC」、「ソフト・アプリケーション部門」ではドローン・ジャパン株式会社、パナソニックシステムデザイン株式会社、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の機体管理・サポート基盤パッケージ「DOP SUITE(ドップスイート)」、「Advanced Air Mobility部門」ではGMOインターネットグループ株式会社の脆弱性診断「GMOサイバーセキュリティ for Drone/eVTOL」、「海外部門」ではZhuhai Ziyan Unmanned Aerial Vehicle Co., Ltd. (ズィヤンUAV社)の「Shadow S3 Long Endurance Patrol Unmanned Aircraft」がそれぞれ選ばれた。審査員特別賞には三菱重工業株式会社が選ばれた。

最終審査には「ハードウェア部門」でJX金属株式会社の3D成型可能な電磁波シールド「Mighty Shield」、株式会社空解の長距離型VTOL「QUKAI MEGA FUSION 3.5」、「ソフト・アプリケーション部門」でブルーイノベーション株式会社の「ドローンポートシステム 「BEPポート」、海外部門でAiu Limited「X8Lタンデム翼ティルトローターeVTOL」

能登半島をテーマにしたステージ企画はほぼ満席の盛況だった

授賞式のフォトセッションで撮影のライトがたかれた

オーディエンスアワードで表彰を受けるイームズロボティクスの曽谷英司代表(右)と表彰状を授与するJUIDAの鈴木真二理事長

ハード部門の表彰

ソフトウェア部門の表彰

AAM部門の表彰

海外部門の表彰

審査員賞の表彰

審査委員長を務めたJUIDAの鈴木真二理事長が講評した AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.1.21

能登地震対応にドローン事業者が続々と参画している。イームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>)は中型の「E6106FLMP2」、大型の「E6150TC」をあわせて4機を持ちこみ現地の需要に対応しているほか、石川県庁内に設置されたリエゾン拠点で業務調整にあたっている。ドローンが被災地で活躍するには、現地のニーズ、活躍できる事業者の選定、必要な申請など数々の業務調整が不可欠で、その調整役に経験のあるドローン事業者の知見や経験が役立っている。また株式会社SkyDrive も「SkyLift P300S」1機を含め4機を持ちこみ、ドローンの運用に定評のあるエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ、東京)は主に上空の通信環境整備を担う。株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)、日本航空株式会社(東京)、ヤマハ発動機株式会社(磐田市<静岡県>)、日本DMC株式会社(御殿場市<静岡県>)、川崎重工業株式会社(東京、神戸市<兵庫県>)などが現地で被災地の支援の先頭に立っている。

イームズはE6106FLMP2など4機、SkyDriveはSkyLift P300Sなど4機 スペースエンタ、双葉電子、日本DMCも

ドローン事業者は主に輪島市、珠洲市で活動をしている。両市は一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)に支援を要請していて、要請を受けたJUIDAのもと、ドローン事業者が災害対応に奔走している。

イームズロボティクスは機体の運用のほか、石川県庁DMAT調整本部内に情報連絡のために設置されたリエゾン拠点で輪島市などで活動するJUIDAや、経産省、国交省、事業者との業務調整にあたっている。政府、国内ドローン事業者へのヒアリングシートを作成したり、政府と災害時のドローン飛行などについて定めている航空法138条92項の取り扱いや災害救助法適応についても協議した。事業者との調整では株式会社スペースエンターテイメントラボラトリー、双葉電子工業株式会社(茂原市<千葉県>)と連絡をとり事前調整にあたった。

また、国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研、つくば市<茨城県>)とは、オルソデータをアップロード出来るSIP4Dイームズロボティクスパイロットシステムを準備し、SIP4Dにアップされたオルソデータが災害対応機関が閲覧する災害情報サイト、ISUT-SITEに表示されるようにした。一般財団法人日本気象協会、株式会社ウェザーニューズとは活動支援用の特設サイトの準備を調整した。 ウェザーニューズにはドクターヘリ位置情報を輪島市でも確認出来るように、輪島市のDMAT本部にもシステムが設置されるよう調整した。NTTコミュニケーションズとは輪島市上空の電波状況について再計算を受ける調整をし、輪島市で活動するJUIDAチームとの共有を図った。

ドローンオペレーターとしては、輪島市、珠洲市からの撮影要望のある場所を持ちこんだ機体などを使い空撮し、オルソを作成したうえSIP4Dにアップロード した。佐川急便にも物流ニーズを確認したうえで物流用機体の準備を図った。SkyDriveは1月8日から14日にかけて現地入り。物流、状況把握を担った。スペースエンターテインメントラボラトリー(横浜市)は水上飛行を調整し、日本DMCは飛行前のロケハンのためにドローンを運用した。

災害対応の現場では、業務調整が不可欠だ。結集した事業者や、それぞれの事業者が持つ知見は、適切に運用が図られてはじめて本領を発揮する。どこで、なんのために飛行することが求められているのか、そのためにどこに、どう申請するのか、飛行環境は整っているのか、など数々の業務調整が果たす役割は大きく、今回は、専門家とのつながりも含めた業務調整の蓄積が一定水準で機能したといえそうだ。災害対応はまだ続くが、ドローン事業者が災害対応のために集結し、それぞれが果たした役割や成果は、今後の検証事例やモデルケースになることは間違いない。

JUIDAは発災直後から内部で調整を進め、1月4日以降、活動を具体化させ、1月5日にはブルーイノベーション株式会社(東京)、株式会社Liberaware(千葉市)とともに支援を始めた。被災地では1月2日に緊急用務地域に指定され(1月5日に改定)ている。現在の航空法では緊急用務地域では国か地方、または現地災害対策本部の要請を受けていない場合、原則としてドローンの飛行は禁止されている。JUIDAは輪島市、珠洲市の要請を受け活動をしており、ドローン事業者も原則として、JUIDAの統括のもとで運用している。

JUIDAが公表している活動報告

被災地で機体を飛行させるイームズロボティクスのチーム

被災地で機体を運用するにあたり事前準備にあたるイームズロボティクスのチーム TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

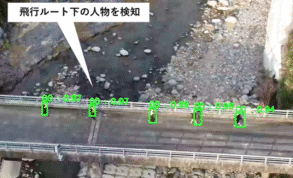

日用品大手の花王株式会社(東京)は11月9日、中津川市(岐阜県)で荷物を積んだドローン3機を自動で編隊飛行させ、そのうち1機から降ろされた荷物を自動配送ロボットに載せ替え、50mほど離れた目的地に無人で届ける自動ラストワンマイルの実証実験を行った。3機の編隊飛行は1機で載せきれない場合複数機にわけて貨物列車のように運ぶことを想定した。ドローンが荷物を下ろせる場所でおろしたあと、人の手を介して載せ替えることなく最終目的地まで運ぶ実用性や経済性、技術的な改善点などを探ることが目的で、実験は予定通りに進行した。今後、関係者が結果を解析する。実験にはイームズロボティクス株式会社(南相馬市<福島県>) ブルーイノベーション株式会社(東京)、NTTコミュニケーションズ株式会社(東京)が技術や知見を持ち寄った。

ドローン3機で計6㎏を運搬 着陸後は自走ロボが無人でお届け

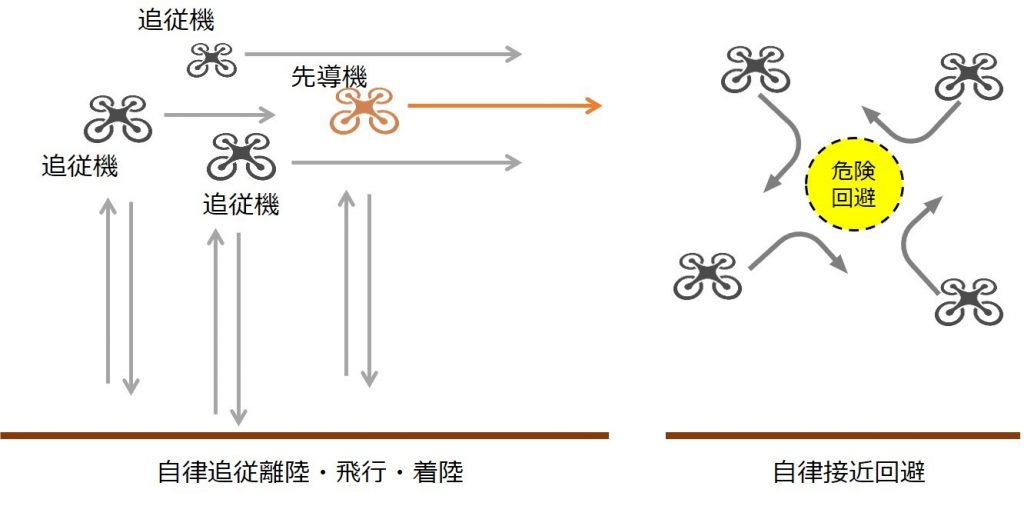

3機のドローンが編隊を組んで目的地の頭上に飛んできた 実験は国土交通省の国土交通省の「無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業」の採択を受けて、花王が統括した。無人で最終目的地まで届ける技術として、ブルーイノベーションのドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」や自動配送ロボット運航を担った。ドローンはイームズロボティクスのヘキサコプターE6106を3機活用、1機をリーダー機、2機を追従機として編隊飛行させた。イームズは編隊飛行の経験を豊富に持つが、試験場ではなく、導入が検討される現場で一般道をまたぐルートで編隊飛行が行われたのは今回が初めてだ。またドローンの長距離飛行に必用な上空LTE技術をNTTコミュニケーションズが提供した。

実験会場は、地域の観光スポット、椛の湖(はなのこ)のほとりに広がる椛の湖オートキャンプ場で、荷物を受け取る目的地になった。物流用ドローンポートを搭載した自動走行ロボットもここで待機する。出発地点は直線距離で1,9㎞離れた中津川市立坂下小学校のグラウンドだ。標高差は200mあり、小学校から目的地のオートキャンプ場までは、180度折り返す急カーブがくねくねと4,6㎞にわたり続く。直線では105パーミル、陸路でも43パーミルといずれも急こう配だ。

実験では出発点の小学校のグラウンドで、ドローン3機に、日用品を中心に2㎏ずつの密が積み込まれた。飛行ルートは予め決められた。出発の合図とともに、3機が1機体ずつ、1秒ほどの間隔で離陸した。3機は上昇すると地表から110mの高さで目的地に向かった。標高差があるので、斜面をなぞるように高度をあげながら進んだ。

目的地では、実験の関係者、地元行政、議会関係者、離陸地となった坂下小学校の児童らが空を見上げドローンの到着を待った。週っ発の合図から3分ほどでプロペラの回転音と3機の姿を確認すると、小学生から「来た」「あそこだ」などの声があがり、関係者も場所を確認しあった。

機体は目的地上空でホバリングをしたあと下降を開始した。編隊飛行を船頭してきた1機が、目的地に待機していたドローンポート付き自動配送ロボットのうえに着陸すると、居合わせた生徒や関係者から拍手があがった。飛行時間は約5分だった。残る2機もすぐそばに着陸した。ポート上に着陸した機体は、積み荷を自動で切り離し、再び浮上してポートから離れた着陸した。荷物を受け取った自動配送ロボットは、決められたルレーンを50mほど走り、受け取り地点で止まり、任務を終えた。

最終目的地に荷物を運んだ自動配送ロボットは、ブルーイノベーションが開発したデバイス統合基盤技術BEP(べっぷ=Blue Earth Platformの略称)が組み込まれていることが特徴だ。物流用のドローンポートのシステムについては、国際標準化機構(ISO)が設備要件を国際標準規格ISO5491として発行しており、今回の実験では、ブルーイノベーションがISO5491に準拠して開発したドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」を使った。関連する運航管理気象センサー、障害物検知、侵入検知などの機能を持つ。センサーから得た情報はVISで一元管理された。

ブルーイノベーションの田中建郎取締役は「今回の実験で満足することなく、今後もさらに利便性、安全性など改善を図っていきたい」と述べた。

イームズロボティクスの 曽谷英司代表取締役は「1台で運びきれない場合に、複数台を1人で運用できればより多くのものを運べる。機体開発や編隊飛行には現在も取り組んでおり、今後、1人が運用できる台数の拡大や、1台あたりの積載能力の大きい機体開発を通じて、ドローン物流が広がることを期待している」などと述べた。

ドローンから切り離された荷物を自動配送ロボットが最終目的地まで届けた

ドローンポート情報管理システム「BEPポート|VIS」の管理画面

見学していた小学生は上空にドローンが見えると歓声をあげた

現地の道路はくねくねと曲がっている

ドローンが運んだ1.9㎞。道路では4.6㎞、5.9㎞の坂道をたどることになる。 創業者・長瀬富郎の出身地・中津川で「かおぞら」の実験 生家の造り酒屋の現代表・裕彦氏も参加

今回の実験の会場となった中津川市は花王の創業者、長瀬富郎(ながせ ・とみろう)の生家の造り酒屋がある縁の深い場所だ。実験には恵那醸造(えなじょうぞう)株式会社の長瀬裕彦代表取締役も立ち会い、荷物の受け取り役を引き受けた。裕彦氏は「いまあるのも花王がここまでになってくれたから。その花王が地元で実験をしてくれるのは感慨深い」と話した。

今回の実験で花王のスタッフは、「かおぞら」と白く染め抜かれた色違いのジャケットを着用してのぞんだ。花王のドローン物流推進事業は、同社が「01KAO(ゼロワン花王)」と呼ぶ社内の2021年7月に導入した事業提案制度から発足した事業で、実質的に稼働をはじめた2022年以降、「かおそら」を使いドローン物流に取り組んでいる。今年(2023年)9月には養父市(兵庫県)で15㎏の荷物を空送する実験を実施した。

花王SCM門ロジスティクスセンターの山下太センター長は「花王は日用品メーカーとして多様化するニーズにこたえるために、マーケティング、生産、物流、販売の船体最適のサプライチェーンの構築に取り組んでいる。創業者、長瀬富郎の有名な言葉に『天祐は常に道を正して待つべし』があり、花王はそれを今も理念と考えている。今回はその志を持つメンバーがこのプロジェクトに集まっており、その気概と熱意を届けたい」と中津川での実験に寄せる思いを伝えた。

プロジェクトリーダーの一人、是澤信二氏は「花王は全国に工場、配送センターを構えており、これらの物流資産をドローン物流に生かしたいと考えている。工場やターミナルにドローンデポと呼ばれる基地を整備し、そこから一括で供給する物流を目指したい。2024年問題もあり、無人化にこだわりたい」と意気込みを伝えた。

もう一人のプロジェクトリーダー左藤真彦氏も「最終的に届くまで多くの人の手を介するいまの物流をできるだけ無人化したい。今回も荷下ろし、詰め替えの作業をせず、そのまま届ける。こうしたシンプルな物流を実装したい」と述べた。

実験には、事業者、メディアのほか国交省中部運輸局、経産省中部経済局、岐阜県、岐阜県議会、中津川市などが立ち合い、実験の様子を見守り、関係者の話に耳を傾けた。中津川市の青山節児市長は「私たちは環境に恵まれた土地で生まれ生活していると思っている。私はストレスマネジメントのできる地域と形容している。恵まれた環境が当たり前になる中、人口減少に歯止めはかからない。いなかでもしっかりと生活できるようになってほしいし、そのための取り組みには市としても積極的に参加したい。それを通じて自分たちの郷土にほこりを持って頂けるようになればいいと思っている」とあいさつした。また実験後には、「子供たちの歓声がすべてを物語っている。この地でカタチができていくと確信した」と感想を述べた。

荷物を受け取った長瀬裕彦氏。代表を務める恵那醸造株式会社は花王創業者、長瀬富郎氏の生家だ

終了後の記念撮影

準備する花王フタッフのジャケットに白く染め抜かれた「かおぞら」

色違いの「かおぞら」ジャケット

実験に先立ってあいさつした登壇者。左上から右にイームズロボティクス曽谷氏、花王是澤氏、花王山下氏、左下から右にブルーイノベーション田中氏、花王左藤氏、中津川氏青山節児市長、NTTコミュニケーションズ牧田氏 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.6.26

千葉・幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会、JapanDrone2022は6月23日、期間中の来場登録者を1万7021人まで伸ばして閉幕した。来場登録者は2016年の初開催以降で過去最大となった。すぐれた出展に贈られるBest of Japan Drone Awardでは来場者の投票で選ばれる「オーディエンスアワード」にKDDIスマートドローン株式会社が選ばれた。次の8回目の開催となるJapanDrone2023は、2023年6月26~28日に、幕張メッセで開催することが発表された。初の地方開催にも乗り出すことになり、第一弾として、2022年12月6、7日に福岡・福岡国際会議場を会場に開催される。

地方版JapanDroneを12月6、7日に福岡で開催へ

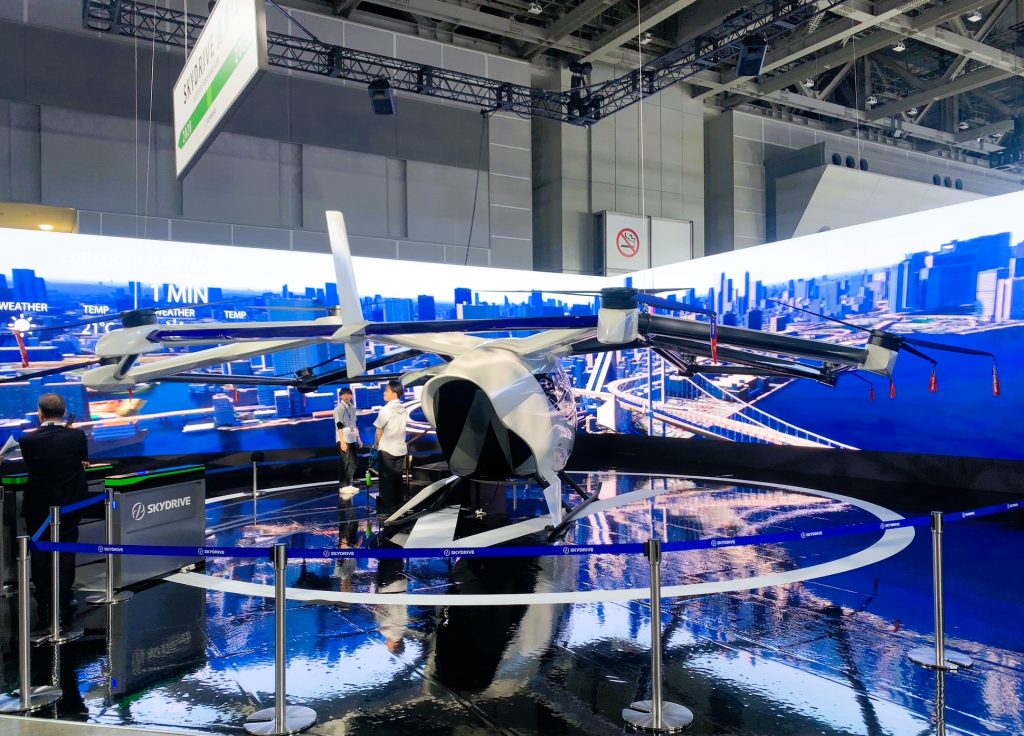

「オーディエンスアワード」に選ばれたKDDIスマートドローン株式会社の博野雅文代表取締役社長(右)。左はプレゼンターをつとめた西脇資哲さん JapanDrone2022は、初めて空飛ぶクルマに関連する技術や研究を対象とする次世代エアモビリティEXPOを併催した。期間中には関係各省の担当幹部がテープカットに参加したほか、山際大志郎経済再生相、衆議院無人航空機普及利用促進議員連盟(ドローン議連)の田中和徳会長代理、空飛ぶクルマ委員会の今枝宗一郎委員⻑(ドローン議連事務局座長)らが登壇、視察に訪れたほか、出展していない有力ドローン関連事業者幹部も多く訪れた。

期間中の入場は、コロナ対策が適用されたが、来場登録者(再入場者を追加カウントしない正味の来場者)は3日間で1万7021人にのぼり、前回(2021年6月14~16日、1万2553人)、前々回(2020年9月29~30日の2日短縮開催、8979人)とコロナの直撃中の開催実績を超えたほか、過去最高だった2019年3月13~15日の1万4861人も2160人上回った。出展者は187組だった。

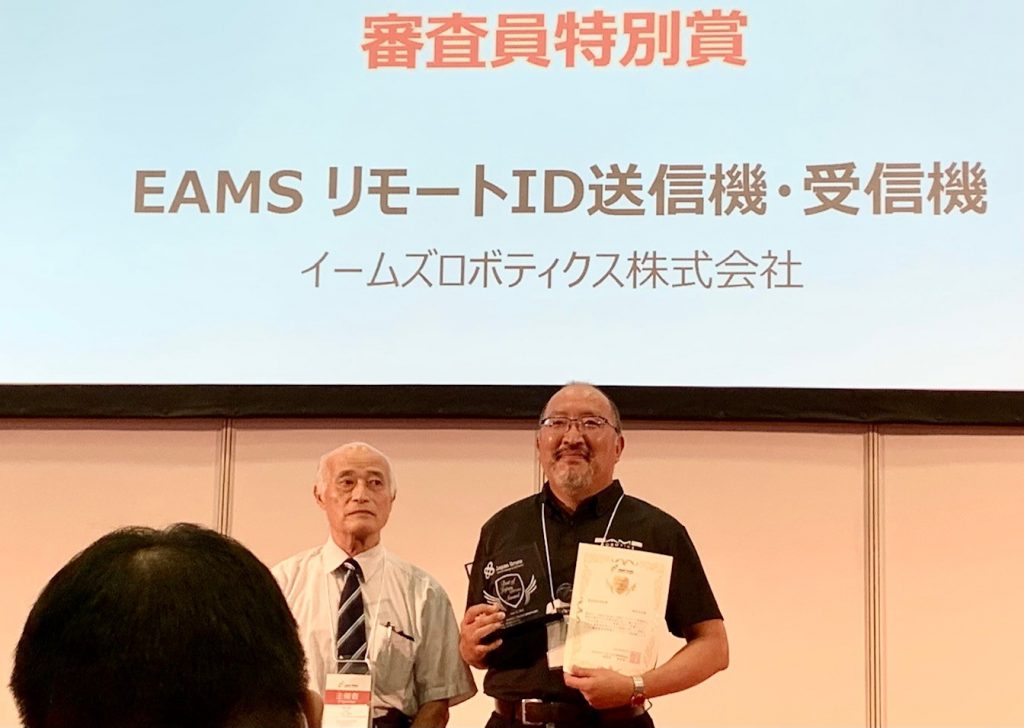

最終日に発表されるBest of Japan Drone Awardは、ハードウェア部門最優秀賞にソニーグループ株式会社、ソフトウェア・アプリケーション部門の最優秀賞にKDDIスマートドローン株式会社、Advanced Air Mobilty部門の最優秀賞にエアロディベロップジャパン株式会社、審査員特別賞にイームズロボティクス株式会社を選出。全部門を通じて来場者の投票で決まるオーディエンスアワードにKDDIスマートドローン株式会社が選ばれた。審査委員長を務めた一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長は「技術レベルが高まっていることを実感しました」と講評した。

次回のJapanDrone2023は、2023年6月26~28日に、千葉・幕張メッセで開催することが発表され、出展希望の受付が始まった。

また初の地方開催として、2022年12月5、6日に「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡開催)2022」が福岡市の大型展示場、福岡国際会議場(福岡市博多区、一般財団法人 福岡コンベンションセンター運営)で開催される。1小間1m×3mが税込み29万7000円からの料金で出展を募集している。

福岡でのイベントの出展案内は以下の通り

ソニーのAirpeakS1を今回も大きな話題を提供しハードウェア部門最優秀賞に選ばれた

多くの来場者の足を止めたエアロディベロップジャパンはAdvanced Air Mobilty部門の最優秀賞に選ばれた

JapanDrone2022初日のテープカットにあたりあいさつをするJUIDAの鈴木真二理事長 JAPAN Drone / 次世代エアモビリティEXPO in FUKUOKA 2022 地方初開催決定・開催地:福岡!【出展のご案内】

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、2016年から無人航空機産業の発展を目指し、商業用・民生用無人航空機(ドローン)の国際的な専門展示会を発足させました。

この5年間で商用ドローンの活用は拡大し、様々な用途開発による課題解決を実現しつつあります。その課題は、都市部での物流問題、災害対応などや、地方都市における農業支援や過疎地対策など地域によってドローンの活用方法は細分化し、具体的な解決方法として各地域の自治体や産業界にとって今後も益々期待される様になってきました。課題やその解決方法はその地域によって異なるため、地域に根ざした商用ドローンの活用情報や成功事例の発表の場が求められてきました。

また、ここ数年ではドローンの新たな可能性として勃興してきたAdvanced Air Mobility産業界もドローンと同様に今後大きな市場性が注目されております。

地方都市に於ける情報収集の要望が高まる中で、私ども主催者といたしましては、地方都市に於ける課題解決のための情報提供の重要性を鑑み、各都市のご要望や必要な情報を一堂に集めた「Japan Droneの地方都市開催」に今後取り組んで参りたいと思っております。

この地方都市開催により地域に根ざした商用ドローンの活用やAdvanced Air Mobility産業界への情報提供の場を設けることで、地域のドローン産業発展だけではなく、地方創生・地元地域の活性化にも寄与できるマッチングコミュニケーションの場をつくりたいと思います。

この様に地方都市での開催ニーズが高まる中、社会課題解決を目指し持続的発展のためにスマートシティ構想を推進している福岡での開催をここに決定いたしました。各地域のニーズに合わせた提案を検討されている企業・団体の方々には是非この機会をご活用いただき、具体的なビジネスにつなげていただきたいと存じます。皆様のご参加をお待ちしております。

会期:2022年12月6日(火)~7日(水) 2日間

会場:福岡国際会議場 4F会議室(展示・コンファレンス)

後援(予定):経済産業省九州経済産業局、国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、福岡県、福岡市、一般社団法人九州経済連合会、FFG福岡フィナンシャル・グループ ほか(申請予定)

出展対象分野

・ドローン(無人航空機)および関連分野

・ドローンを利用した各種サービス分野

・大型ドローン、空飛ぶクルマ、e-VTOL(機体)

およびe-VTOLメーカー、商社、航空会社、運輸関係

・素材・部品の製造業者・技術支援

・e-VTOLを利用したサービス提供者

・Vポート・ドローンポートメーカー

・地域開発デベロッパー、建築建設関連企業

・運輸関係企業、検査機器・施策・実験施設

・観光関連団体、中小企業支援団体、コンサルタント

・地方自治体、地域活性化部門、地域創生事業、スマートシティプロジェクト

・その他サービス(保険、教育など)

来場対象分野

・ドローン、e-VTOLを活用したい産業分野のビジネスパーソン

(地方公共団体、府県、市町村など)

・ドローンパイロット免許取得者・運航安全管理者

・物流分野(宅配便サービス、倉庫、ネット販売会社など)、運送関連

・官公庁、警察、消防、救急医療関係者など

・観光、地域創生分野

・地方自治体、観光関連団体、地域活性化部門

・投資機関、その他

https://www.ssl.japan-drone.com

開催規模 出展予定社数:50社・50小間(申込み状況により拡大)

来場者数 :500人/1日:2日間 1,000名(予定)

■展示会出展小間

◎小間出展(1小間/2m×3m 6㎡)

1小間料金 ¥297,000-(税込)※パッケージブース

(小間仕様)

:福岡市内にて事業を展開されている企業・団体への特典も検討中

・システム壁面パネル(高さ2.7m)・カーペット(選択色よりセレクト)

・社名サイン/パラペット ・レセプションカウンター(1台)

・カウンターチェア(1脚)・スポットライト(3灯)

・2口コンセント(100V500W)

■コンファレンス協賛(出展が条件となります)

■ホスピタリティルーム協賛

◎コンファレンス登壇枠(60分) 1枠/¥440,000-(税込)(2社限定)

(会場仕様)

200インチスクリーン、プロジェクター、登壇ステージ、聴講席(約130席)、音響設備(スピーカー、マイク)

※プレゼンテーションのスライドデータ等はご自身でご準備頂きます。

◎ホスピタリティルーム(135㎡) 1部屋/¥1,100,000-(税込)(2社限定)

(会場仕様)

会場付設のテーブル・椅子は自由にお使いいただけます。

独自セミナーの開催や、展示・実演など、2日間独自の開催内容・方法手段にて活用頂けます。

【コンファレンスプログラム案】

JapanDrone

①基調講演:JUIDA鈴木理事長 ②ドローン国の政策 ③レベル4・ID登録:法改正

次世代エアモビリティ

①特別講演:空飛ぶクルマ(eVTOL)の市場性 ②空飛ぶクルマの利活用と法整備

地域創生プログラム

①地域創生とDX:ドローン ②社会課題解決とスマートシティ ③自治体の取り組み事例

コンファレンス協賛

①企業の取り組み事例 ②eVTOLに求められる機能 ③大型ドローンによる防災・減災対策

https://ssl.japan-drone.com/files/JD-IAAM2022_guide.pdf

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。