- 2024.7.15

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

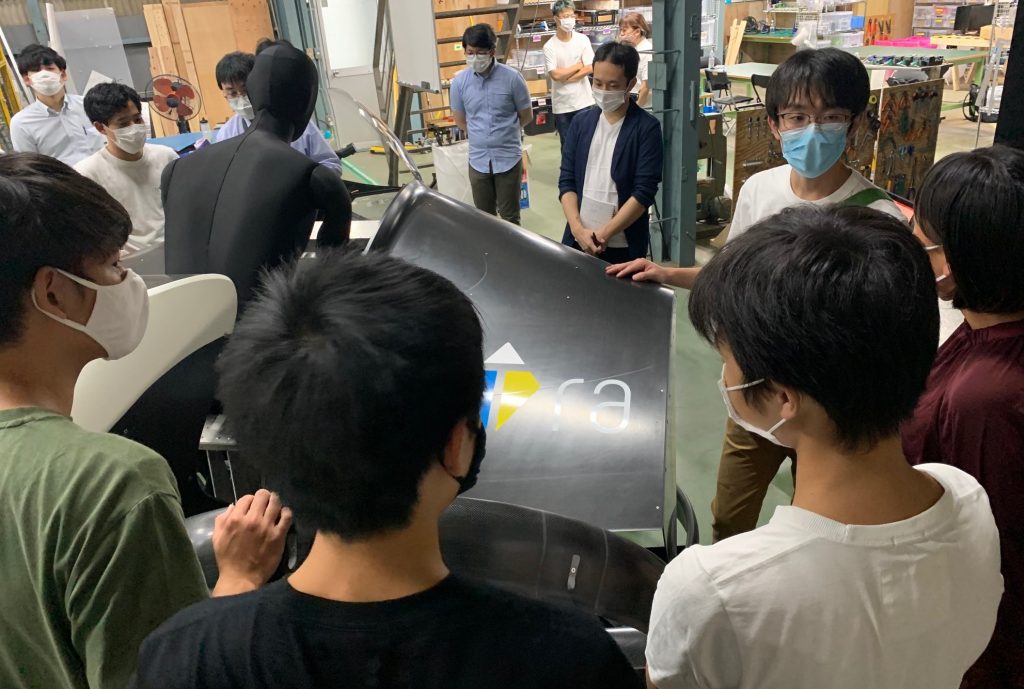

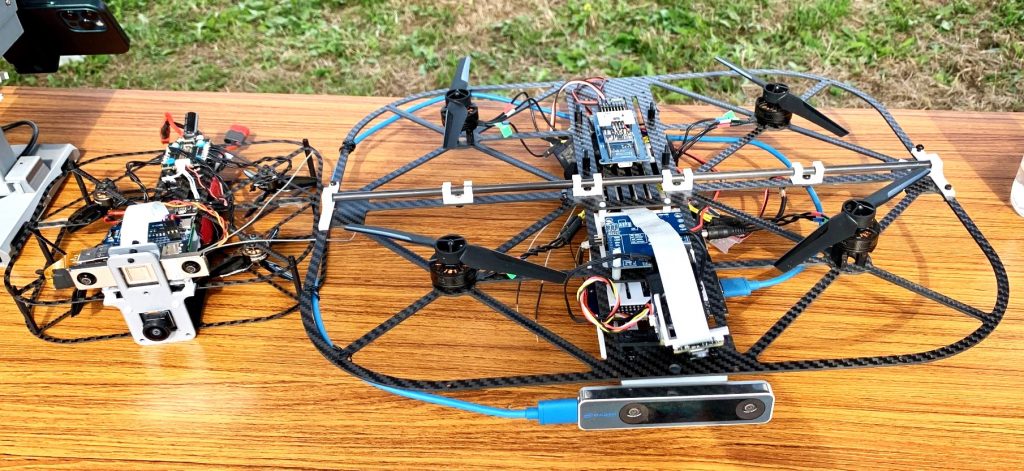

森林管理や林業を目指す学生や研究者、関連事業者を対象に、この分野で活用拡大が期待されるドローンの見学会が7月12日、君津市(千葉県)の多目的施設、コードベースキミツで開催された。主催したのは森林利用学会で、呼びかけに応じた6事業者が、それぞれ運用、開発するドローンや技術を持ち寄り、森林管理や林業での活用実績、方法などを紹介した。見学会は当初、14万㎡のフライトスペースを持つ大規模ドローンフィールドDDFF(君津市)が予定されていたが、悪天候が予想されたため直前に、体育館を備える廃校利用施設のコードベースキミツに変更された。それでも関心を持つ数十人が足を運び機体を見学し、説明に耳を傾けた。DJIの物流機FlyCart30は保護等級の高さをいかし、雨の中で屋外飛行を披露した。

SkydioJ2がぶつからない飛行実演 樹種判断ソフトウェアのデモも

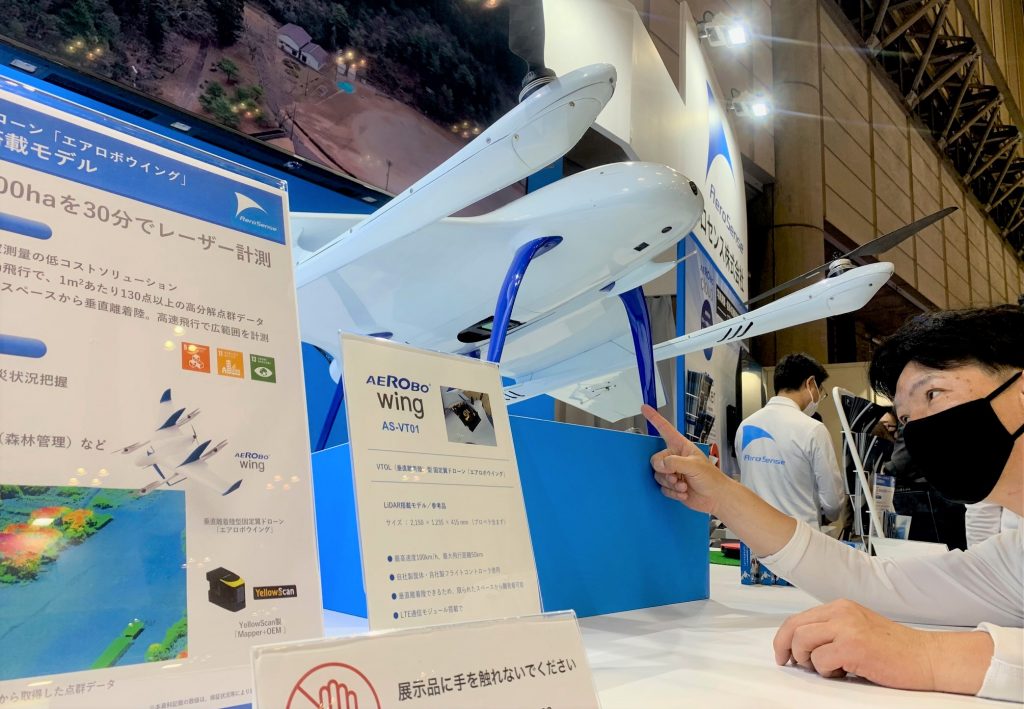

eBee Xなどについて説明するジオサーフの小路丸未来さん 見学会のテーマは「最新のドローンを⾒て・触って・知ろう」。株式会社システムファイブ(東京)はDJIのDJIの物流機FlyCart30を紹介。IP55の保護等級の高さをいかして、屋外で雨の中を荷物を吊り下げて飛行する様子を披露した。GNSS技術のジオサーフ株式会社(東京)は米AgEagle Aerial Systems(アグイーグル・エアリアル・システムズ)傘下のスイスsenseFly社の固定翼機eBee Xを展示し、屋外飛行のかわりに、モニター内で模擬飛行させ、機体の特性を紹介した。インフラ点検の株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク(JIW、東京)は狭小空間や屋内飛行を得意とするSkydioJ2を体育館内で実演し、GPSに頼らずに飛行する様子や、障害物を敏感に察知する様子、目的地に正確に着陸する様子を紹介した。

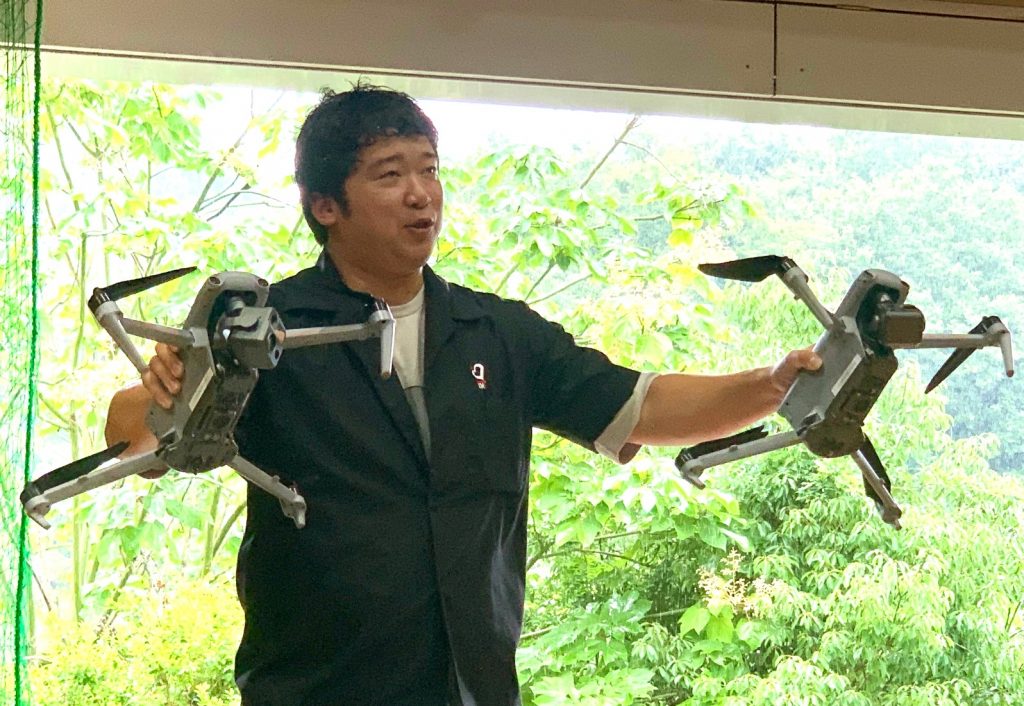

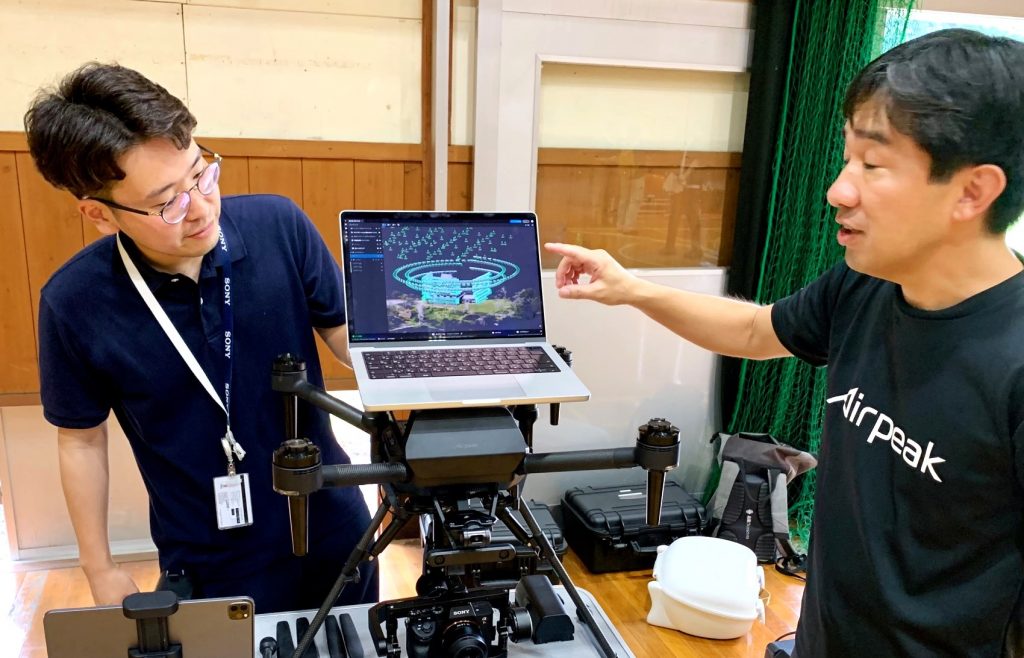

ソニーマーケティング株式会社(東京)はソニーのフルサイズデジタル一眼カメラ、α7RVを搭載できる独自開発ドローンAirpeakS1(エアピークエスワン)を展示し、撮影対象の構造物を弧を描くように周回して撮影できるシステムや一度撮影した経路を再現できる仕組みを紹介し、有限会社森山環境科学研究所(名古屋市<愛知県>)はスイスWingtra(ウィントラ)社のテールシッター型VTOL機WingtraOneや微粒子補修装置を搭載した米Freefly Systems社の中型マルチコプターASTROなどを紹介し、ASTROについては飛行を実演した。半導体製造装置エンジニアリング技術の蓄積が厚いKMT株式会社(諫早市<長崎県>)は中国・深圳発のドローンメーカー、AUTEL ROBOTICSのEVO Maxシリーズの2機連携操作や暗闇での認識を実演したり仏PARROTのANAFI Aiを紹介したりした。

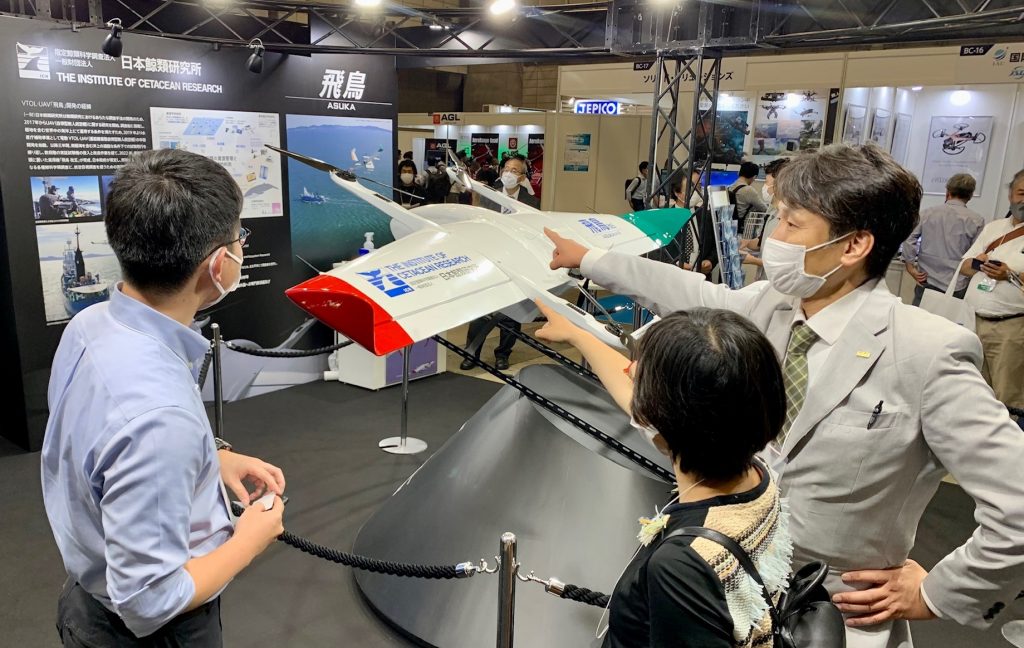

また当初開催会場となる予定だった、DDFFを運営するDアカデミー株式会社の依田健一代表も固定翼機を持参してかけつけ、会場体育館でデモ飛行を披露して賑わいに花を添えた。また森林情報を解析するソフトウェアDF scannerの開発で知られるDeepForest Technologies株式会社(京都市)もドローンの映像から針葉樹の樹種を識別する様子を紹介し、来場者の関心を引いた。

Dアカ依田代表「ノンテクニカルスキル問われる時代に」

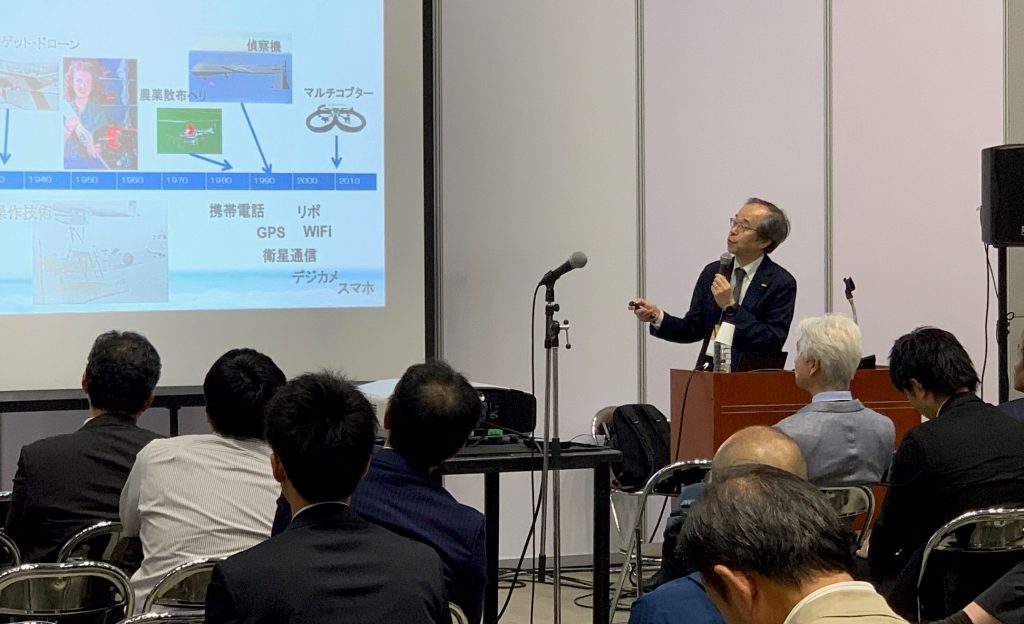

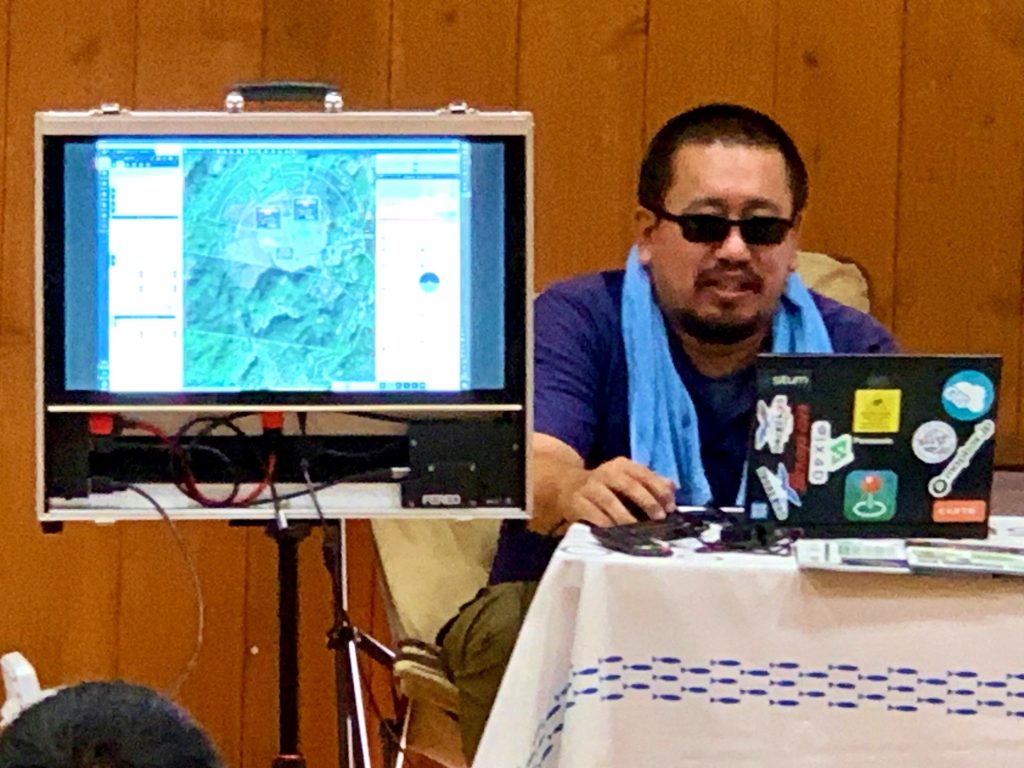

見学会では展示会の開始前にDアカデミーの依田健一代表がドローンの近況を概観した。その中でドローンの飛行について局面がマルチコプターの腕前が勝負所だった時代から、広域に飛べる固定翼の存在感が高まっている時代に変化していることについて言及した。

この中で依田氏は「今後、広域測量や物流などの存在感が高まると思います。いわゆるドローンのフェーズがかわってきます。私は小学生のころからラジコンを飛ばしてきたラジコンおじさんですが、こうしたテクニカルの腕前がもてはやされる時代から、これからは自動航行の時代に入ります。特に森林管理事業などにも関係する広域測量でドローンを使う場合は、ほぼ目視外飛行。パイロットにも、技量で飛ばすテクニカルの要素から、安全なプラン設計、飛行判断、緊急時対応への目配りなどCRM(ここではCrew Resource Managementのこと)を含むノンテクニカルの要素へと、求められる要素が変わってまいります。通信途絶時の対応やバッテリー切れのさいの対応など、予めチーム全体で対応や方針を決めて共有することを促し管理する役割が求められることになります。ドローン物流もいよいよ実装段階です。飛行許可の取り方や、CRMを身に付けなければいけません。われわれもその講習を今後、展開していく方針です」と自社の取り組みをまじえながら、局面の変化を伝えた。

CRMについては、以前から必要性が一部で強調されながら普及には時間がかかっている。現状では株式会社ダイヤサービス(千葉市)が展開するドローンスクールDOSAでCRMの講習に力を入れている。今後、パイロットにかたよりがちな運航事業の業務をチームで教習する取り組みの一環としてCRMの必要性の浸透が求められる。なおDOSAの講習では負傷者救護も必修化している。

余談:会場最寄り駅はJR東日本最大の赤字線区内のレア駅

会場となったコードベースキミツ 会場となったコードベースキミツは、君津市と株式会社テラ(鎌倉市)が、廃校となった旧松丘小学校、旧松丘中学校の一部施設の再利用設備で、新時代の技能獲得に向けたコラボレーションの基地として2023年5月に誕生した。KDDIスマートドローン株式会社(東京)が、ドローンスクール「KDDIスマートドローンアカデミー君津校」を設置して、国家資格取得向けの講習やSkydio機の運用人材の育成などを手掛けているなど、施設としてドローンの活用を想定している。グラウンドは、広大なDDFFには及ばないものの約2500㎡あり(DDFFは14万㎡)、旧校舎、旧体育館がそろうなど多彩な活動に対応が可能だ。現在、コードベースキミツとしてして活用できる範囲を拡充する方針で、地域のドローン技能の拠点としての活動の拡大が期待される。

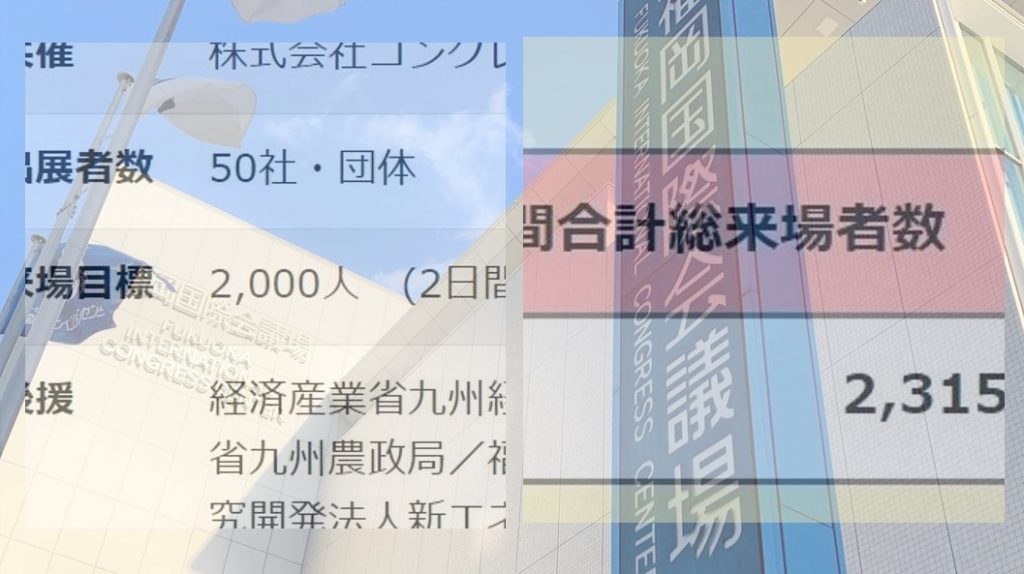

このコードベースキミツはJR久留里線の上総松丘駅から徒歩11分の場所にある。東京駅を起点に向かうなら木更津駅で久留里線に乗り換えることになる。移動時間で比べると、自動車移動のほうが1時間以上効率的だが、少なからぬ鉄道愛好家はこの駅に興味を持っている。理由は①そもそも本数が少ない②JR東日本随一の赤字区間にある③非電化でディーゼルカーが走る④車窓が絵になる、などがある。

とりわけ赤字路線はしばしば話題にのぼる。JR東日本による昨年(2023年)11月の発表によると、上総松丘駅のある線区(久留里~上総亀山)は、100円の運輸収入を計上するのに要する営業費用(営業係数)が1万6821円と、JR東日本管内で最大の赤字だ。同じJR久留里線内での、2駅手前の久留里駅までの営業係数は1153円。これでも赤字路線だが久留里―上総亀山間の大赤字はさらに際立つ。

起点となる木更津発の列車は平日1日12本。このうち6割の7本が途中の久留里止まりで、その先にある上総松丘まで乗り換えなしに行く本数は5本にとどまる。このため鉄道愛好家にとって久留里―上総亀山間の線区はいわゆるレア度が高い。また久留里でも終点の上総亀山でもなく目的地になりにくい上総松丘駅は隣の話題の線区にあり、のひとつで駅であり、好奇心がかきたてられる。

コードベースキミツの取材日は午前8時26分に上総松丘駅に到着した。復路の出発は14時34分までなく、レア度を確認した。さらにこの日は雨に見舞われ、上総亀山ー久留里間で運転を見合わせた、タクシーでの代行輸送が行わることになった。無人駅に備えられた無線で「待合室でお待ちください」と係員の肉声で放送されたが、それを聞いていた利用者はほかにはいなかった。やがて上総松丘駅に本来、列車が入線する時刻にあわせるようにJR東日本の社有車と、それに先導された民間タクシーがとまり、「こちらにお乗りください」と案内された。タクシーに乗り、途中平山駅で乗客がいないことを確認したうえで、久留里駅まで連れて行ってもらった。代行輸送なのでタクシー料金が別途かかることはなかった。所要時間は予定していた鉄道の時間と大差なかった。久留里線をめぐっては沿線住民と自治体、JRなどによる協議が続いている。昨年(2023年)12月の協議では、地域住民に選ばれていないと受け取られるアンケート結果が公表され、存続を求める側から、結果を要約したものでなくすべてを公開するよう意見が出たという。協議次第ではさらに話題の路線となる。

コードベースキミツで講習を受けたり、展示会をしたり、セミナーを開いたりするなどして訪問する機会があった場合には、最寄り駅である小さな無人駅、上総松丘に立ち寄っておくのも関心のある向きの選択肢のひとつかもしれない。

主催としてあいさつする国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所の瀧誠志郎さん

Skydioの機体の特徴を説明するJIWの岡田正義さん

SkydioJ2のデモ飛行

SkydioJ2のピンポイントで着陸する様子を実演

ジオサーフの小路丸未来さんがモニターを使って説明

小路丸さんの説明に参加者が聞き入る

KMTによるAUTEL機の説明

KMTはANAFI-Aiも展示した

AirpeakS1の説明に聞き入る参加者

AirpeakS1のウェイポイント上を弧を描いて飛行し撮影する機能を説明

フルサイズのデジタル一眼を載せて飛ぶAirpeakS1

DJIの物流機FlyCart30が雨の中ウインチで荷物を吊して飛び保護等級の高さを印象付けた

雨が降るコードベースキミツのグラウンド上空を飛ぶFlyCart30

森山環境科学がWingtraOneについて説明

森山環境科学による微粒子補修機を搭載したASTROの実演

コードベースキミツの旧小学校から旧中学校をつなぐ坂道は雨に濡れるとスベりやすく、スタッフが注意を呼び掛けていた

コードベースキミツ最寄りの上総松丘。JR東日本最大の赤字線区として知られるJR久留里線の久留里ー上総亀山間にある

上総亀山駅を発車する下りのキハE130系ディーゼル車。ロングシートでトイレが設置されていない100番台 TAG

- AgEagle

- AirpeakS1

- ANAFI Ai

- ASTRO

- AUTEL Robotics

- Crew Resource Management

- CRM

- DDFF

- DeepForest Technologies

- Dアカデミー

- FlyCart30

- JIW

- JR東日本

- KDDIスマートドローン

- KMT

- Parrot

- senseFly

- Skydio2+

- コードベースキミツ

- システムファイブ

- ジオサーフ

- ジャパン・インフラ・ウェイマーク

- スイスsenseFly社

- ソニー

- ソニーマーケティング

- ダイヤサービス

- ドローン

- ノンテクニカルスキル

- 上総松丘

- 久留里線

- 依田健一

- 営業係数

- 森山環境科学研究所

- 森林

- 森林研究・整備機構森林総合研究所

- 米AgEagle Aerial Systems

- 赤字線区

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

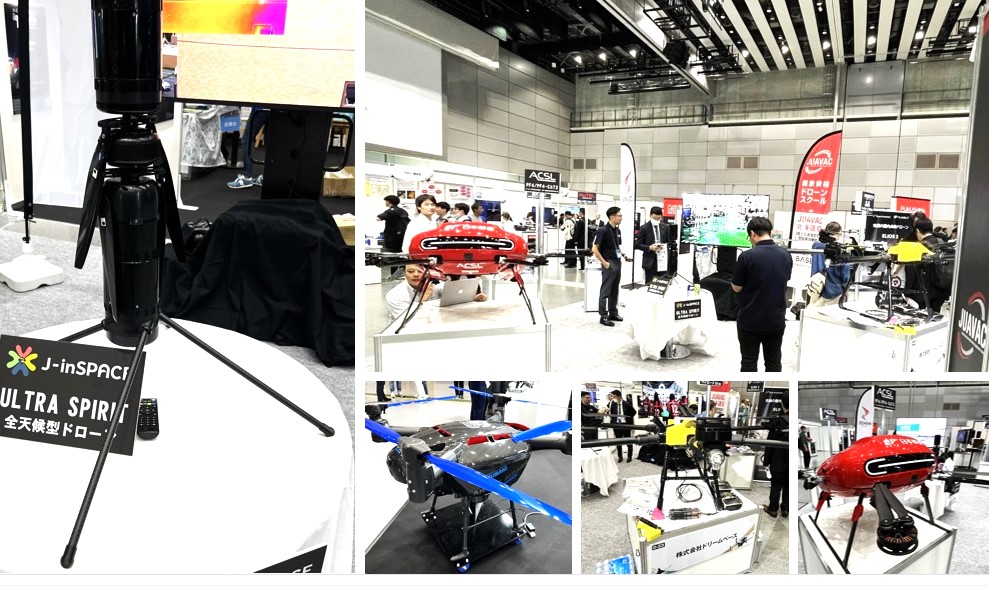

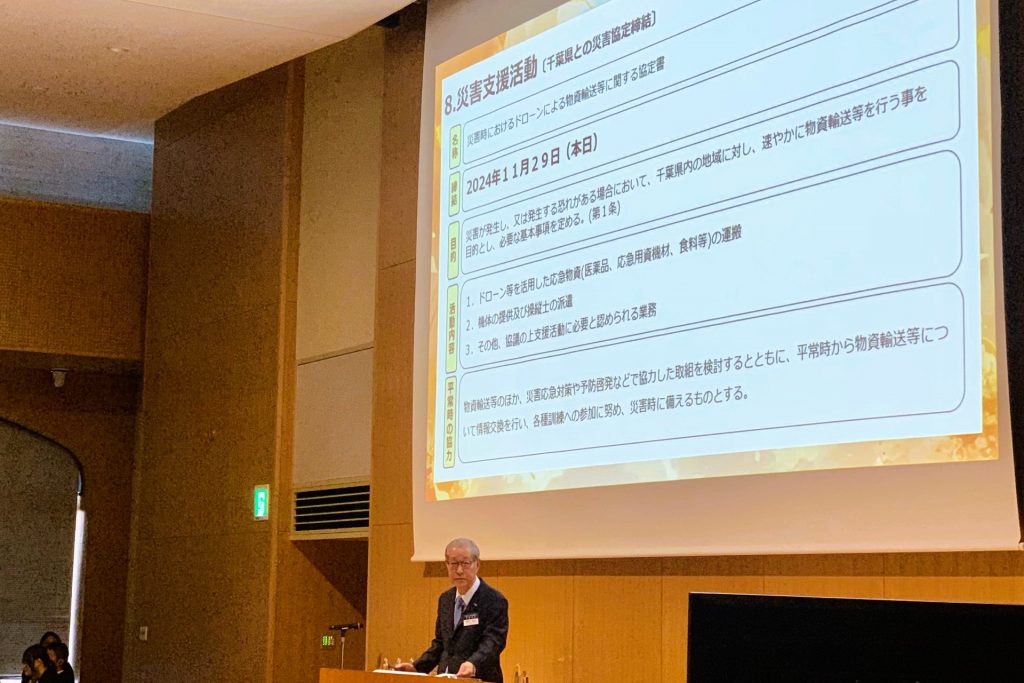

ドローン事業者、開発者、愛好家などが組織する一般社団法人オールジャパンUAVフェスティバル実行委員会(代表、橋本健株式会社D-eyes代表取締役)が11月3日から5日にかけて、君津市(千葉県)の約14万平方メートルのドローン専用フィールド「DDFF」(ドリーム・ドローン・フライング・フィールド)やJR君津駅に近いホテルを会場に開催された「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、全国から愛好家、学生、研究者が集まる盛況ぶりだった。フィールドでは数々の機体が模擬飛行を行った。地元を中心とした評判の高い屋台が来場者をもてなし会場を盛り上げた。

HEQ「Swan Voyager」、Autel 「Dragonfish lite」のVTOLが競演 石井市長があいさつ、きみぴょん応援 色とりどりの屋台が食欲も刺激

どれも人気店。しかもお互いに仲がいい。 「オールジャパンUAVフェスティバル2023」は、屋内展示会場で目を引く機体に対する旺盛な飛行シーン需要にこたえるため、技術紹介、交流促進、情報交換を含めた娯楽性の高い催事として開催した。君津市に拠点を構えるDアカデミー株式会社ほかドローンの事業者や研究者、開発者などの研究交流体「フィールドサイエンスのためのドローン活用研究会(ド研)」との合同開催で、幅広いネットワークを活用して多くの出展と来場を集めた。

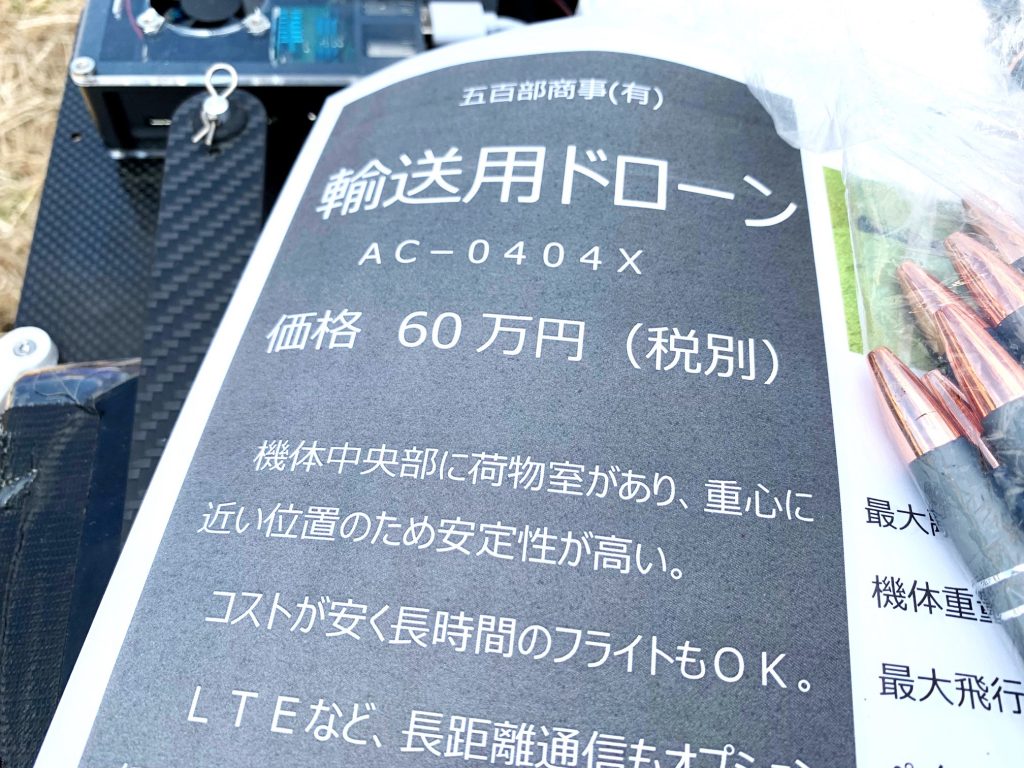

開催初日には主催者側から橋本健氏Dアカデミー株式会社の依田健一代表、京都大学東南アジア地域研究研究所連携准教授で合同会社ソラビジョン(京都市)代表の渡辺一生氏らがあいさつしたほか、来賓として会場入りした君津市の石井浩子市長が「君津市では地元で活躍する依田さん(依田健一Dアカデミー代表)の指導で、ドローンによる橋梁点検がさかんに行われるようになりました。これをきっかけでドローンをはじめる動きも活発化しています。オールジャパンUAVフェスティバルの開催でいっそう盛り上げ、ドローンの普及に貢献する君津市となると期待しています」などとあいさつした。君津市のマスコットキャラクター、きみぴょんもいろどりをそえた。

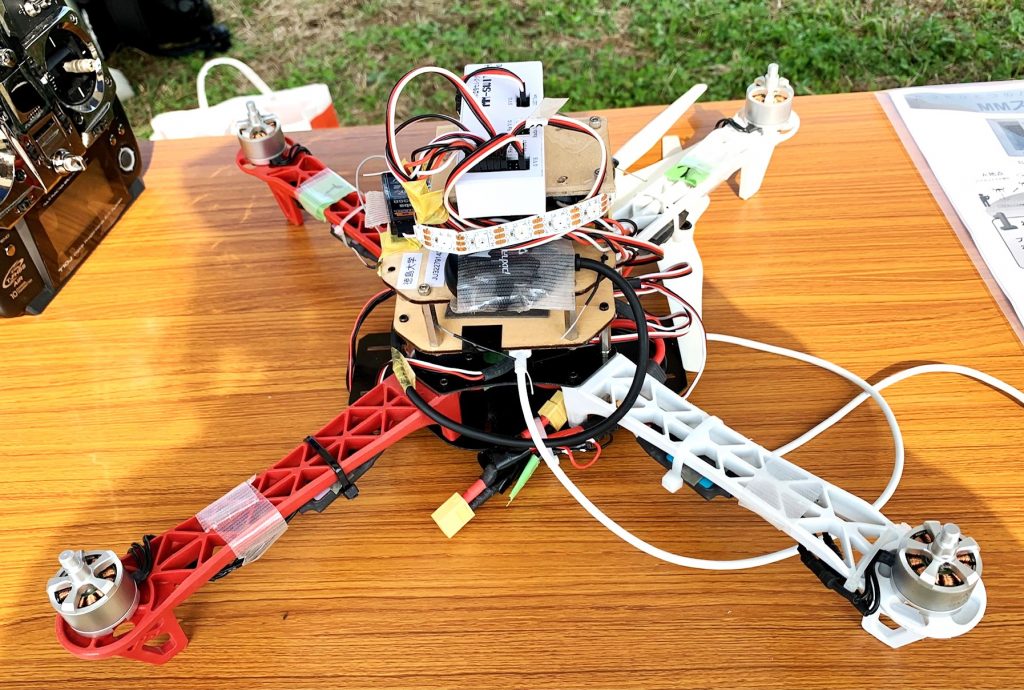

フィールドでは初日のあいさつ直後に、五百部商事有限会社が独自開発した輸送用の機体「AC-0404X」の飛行を披露。その後、Tohasen Robotics株式会社による中国HEQ UAV社のテールシッター型VTOL機「SWAN VOYAGER」の飛行、Autel Robotics社によるVTOL機「Dragonfish lite」が飛行すると、見学者は同じVTOLでありながら鼻先を空にむけるSWAN VOYAGERと、地面に腹を見せたままの姿勢で浮き上がるDragonfish liteとの違いを話題にしたり、より簡単になった操作の進化に驚きの声をあげたりしていた。

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークはSkydio2+、SkydioX2の運用デモンストレーション、株式会社システムファイブはDJIの高精度空撮LiDARシステムZENMUSE L2 の運用デモを披露。Japan Mobility Showに自律走行ストレッチャーを出展して話題となった株式会社アトラックラボは、18インチのヘキサコプター「HIYOKO−18」の飛行を公開した。株式会社イデオモータロボテックスは米Freefly Systems社の大型カメラを搭載したALTA Xを飛行させた。

「たおれん棒」「ドローンスパイダー」で知られる株式会社空撮技研、大型のYOROIシリーズが名高いサイトテック株式会社、オランダAcecore Technologies社の機体を扱っている株式会社ACE-1、株式会社ジーウイング、東京工芸大学ドローン・サイエンス研究会、株式会社D-wings、ケイプラス株式会社などが出展事業者に名を連ねた。

会場には全国から愛好家らが来場。福島県の高校生も教員に引率されて来場し、関心のある機体を展示しているブースに立ち寄ってはスタッフに声をかけていた。また一角には広島お好み焼き、スリランカカレー、小籠包、海鮮だしをきかせたから揚げ、深圳ではなく新鮮なミルクを使ったソフトクリームなどの屋台が並び、店のスタッフが晴天にのぼりをはためかせて笑顔もふりまき、味と香りで会場を盛り上げた。

HEQ UAVの「SWAN VOYAGER」。テールシッター型VTOLは鼻先を空に向けて真上に離陸する

Autel Roboticsの「Dragonfish lite」。こちらもVTOLだが地表から飛行姿勢のままで離陸。もちろん滑走しない

M350

五百部商事のAC-0404X

・・・とその機体についていた説明

は~い♪

福島県立白河実業高校の生徒たちが興味津々でブース見学

スパイスだけでなく笑顔もきいていたスリランカカレー

ドローンの愛好家は屋台の愛好家でもあるかもしれない

石井浩子君津市長

のりのりであいさつする橋本健代表とそれをあたたかく見守るきみぴょん

Dアカデミーの依田健一代表

雨男で知られる渡辺一生氏だがこの日は晴れた TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は10月31日、東京・元赤坂の明治記念館で「JUIDA 認定スクールフェスタ2023」を開催し、顕著な実績のあったスクールを「SCHOOL AWARDS 2023」として表彰した。プロデューサーで慶應義塾大学特任准教授の若新雄純氏が代表を務める北陸の空株式会社(鯖江市<福井県>)が運営するスクール「ドローンキャンプ北陸の空」が、3年連続で最高賞を獲得した。従来の最高賞である「ゴールド」の上位となる「プラチナ」を特設して表彰した。続くゴールドにも同社系列のスクールが入り、事実上、若新氏系が1位、2位と獲得した。特筆すべき取組を顕彰する理事長賞にはDアカデミー株式会社が運営するDアカデミー関東本部が実施したザンビア共和国からの研修生に対する橋梁点検講習が選ばれた。フェスタではこのほかJUIDAが登録講習機関等監査実施団体として実施している監査の中で、監査に指摘されやすい事例が報告され、JUIDA会員に対するサポート活動の方針が紹介された。

JUIDA SCHOOL AWARDS 2023を受賞したスクール代表者と鈴木真二理事長(前列右)。プロデューサーの若新雄純氏が運営するスクールがプラチナ(1位)とゴールド(2位)を獲得した 若新氏「アクセスの悪い場所でこその価値ある体験を提供」

プレゼンテーションにたった若新雄純氏 JUIDAは認定スクールの実績を表彰する「SCHOOL AWARDS 2023」を毎年、開催している。上位3スクールに順にゴールド、シルバー、ブロンズの各賞を授けている。今回もゴールドを「ドローンキャンプ九州の空」、シルバーを「ドローンスクール&コミュニティ空ごこち大阪校」、ブロンズを「拝島ドローンスクール」(福生市<東京>)にそれぞれ授けた。ただし今回は、最も顕著な実績をあげたのは「ドローンキャンプ北陸の空」で、2021年、2022年に続く3年連続となることから、例年通りの最高位でああるゴールドではなく、さらに上位のプラチナを特設して表彰した。

「ドローンキャンプ北陸の空」は、プロデューサーの若新氏が代表を務める企業が運営するスクールで、人里離れた場所で地域をあげて食事を含めて地域色豊かなもてなしを提供し講習成果もあげる独自の合宿スタイルで話題となり県外からも多くの受講生を集めている。プラチナに次ぐゴールドを受賞した「ドローンキャンプ九州の空」も系列スクールで、同じスタイルで福岡県内の郊外で運営している。

若新氏はプラチナの受賞を記念して約15 分間、プレゼンテーションを行った。

若新氏は「現状では空港も新幹線もない数少ない県といわれる福井の山奥にあるほとんど人が住んでいない場所でスクールをしています。こんなところから新しいサービスなんかはじまるはずがない、と思われそうなところで事業を始めたいと思って始めました。主に県外からいらっしゃる受講生を町全体でもてなす事業モデルをつくって運営しています」などとスクールを紹介した。

このほか「一見、お客さんがこなさそうなアクセスの悪い場所だからこそ、人目を気にせず落ち着いて安心してゆっくり練習ができます。価値のある体験を提供できるのだと思っています」「優秀な講師を獲得するため一日あたりの手当てを高くした」「特殊な生活を選択しているクセの強い人たちとチームを組んで、運営しています。そういう人は各地にいらっしゃるとは思いますが、そういうクセの強い方々とコミュニケーションを取り信頼関係を築くにはコツが必要です。われわれにはクセの強い仲間といい連帯をつくることができたので、廃校をいかすビジネスをいなかからつくりだすことができたのかもしれません」など、軽妙なトークは会場を魅了し、参加者は笑ったりうなずいたりメモを取ったりしていた。

Dアカ依田氏「英語苦手。それでも日本の教育には価値がある」

理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部の依田健一代表(前列中央)と講師の内藤和典氏(前列左から2人目) 理事長賞を獲得したDアカデミー関東本部は、アフリカ大陸南部のザンビア共和国政府で道路の維持管理を担う道路開発庁(RDA:Road Development Authority)から派遣された7人の公務員や大学職員らを受け入れ、橋梁をドローンで点検する技能に関する研修を実施した。ザンビアでは道路の維持管理が進まず1970年代以前につくられた橋梁の老朽化が社会問題化している。特殊な橋梁も多く一般的な点検がしにくいこともあり、対策のひとつとしてドローン活用があがっている。ザンビア専門家への研修は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が実施する「橋梁維持管理能力向上プロジェクト」の一環で、事業を請け負った大日本コンサルタント株式会社(東京)がドローン点検で実績のあるDアカデミーに研修を打診したことから行われた。

DアカデミーはJUIDAのカリキュラムに基づいた座学、実技を同社が持つ君津市内のフィールドや同市内の橋梁などで実施した。

理事長賞の受賞にはDアカデミーの依田健一代表と、内藤和典講師が登壇。依田氏は「私は英語が話せません。学校時代5段階で2しかとったことがないぐらい。それでも来た仕事は断らないことにしています。今回も、無謀にも引き受けました。私が話したのは、1,2,3,ダアーって勢いをつけるぐらい。専門的なことも伝える必要もあるので、そこは英語が話せる内藤先生に大活躍頂きました。手探りではじめましたが、結果的にはザンビアの橋梁の現状など直接聞かないとわからないことをいっぱい知ることができました。受講生はみなさん学ぶ意欲が高く、礼儀正しかったです。そしてみなさんにご満足いただけました。日本の教育制度は評判がいいです。みなさんのところにも海外からの問い合わせが来ていると思います。ぜひ海外にみなさんにもドローンを普及させていきましょう」と話した。

会合では経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長が現状や最近の取り組みを紹介した。

JUIDAからは鈴木真二理事長が、JUIDAが8周年を迎え、認定スクールがインドネシアの1校を含め277になり、JUIDA認定ライセンスを取得した技能証明証取得者が30121人、安全運航管理者が25868人、認定講師が2456人となっていることを紹介。「国家資格の制度が始まったあとも数字が堅調に伸びており、JUIDAは国家資格と両輪で発展を支えます」と明言した。

熊田知之事務局長は、レベル4飛行の制度が整ったことに伴い、安全運航管理者にレベル4対応の上級版を創設する準備を進めていることや、会員サポートを今後も充実させていくこと方針を示した。研究開発支援活動として現在の「テクニカルジャーナル」活動の充実や周辺活動を充実させる方針も表明した。鈴木理事長の「両輪発言」を受け、熊田事務局長も「JUIDAは認定スクール制度をしっかり守っていきます。国家資格を取得した方をしっかりサポートしますし、しっかりしたライセンスの前のライト教育も進めます」と宣言した。

このほか、監査実施団体として進めている監査の現状報告やそこからみえてきた傾向についての報告や、防災協定のアンケート結果報告なども行われた。

後半は明治記念館内の別会場に移動し、会員相互の交流を深めた。

あいさつするJUIDAの鈴木真二理事長

鈴木理事長の言葉に耳を傾ける会場いっぱいの参加者

JUIDAの活動方針を説明する熊田知之事務局長。「認定スクール制度をしっかり守っていきます」と力強く宣言した

国の取組を報告した国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の梅澤大輔課長(左)と経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課次世代空モビリティ政策室長の滝澤慶典企画官

JUIDA幹部も監査、アンケート結果などをを報告した。左から嶋本学参与、田口直樹経営企画室長、岩田拡也常務理事

講師養成の役割を担う特別講師も参加。鈴木理事長が帽子を渡した。

交流会はJUIDA千田泰弘副理事長の乾杯から

スクール同士の交流を深めた交流会 TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。Dアカデミーアライアンスは5月30日、ZOOMセミナー「ドローン前提社会を見据えたドローンスクールのあるべき姿とその役割」を開催し、全国から約120人が参加した。基調講演に登壇した慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表は「ドローン前提社会とは、いつでも、どこでも、誰でもドローンを利用できる社会」と説明。講演後はテーマにそったパネル討論会や質疑応答が行われた。セミナーは予定していた正午でいったん修了したが、熱の冷めない希望者は主催者が追加した「延長戦」に引き続き参加、さらに議論を深めた。

今回も盛り上がり! 正規プログラム終了後に「延長戦」突入

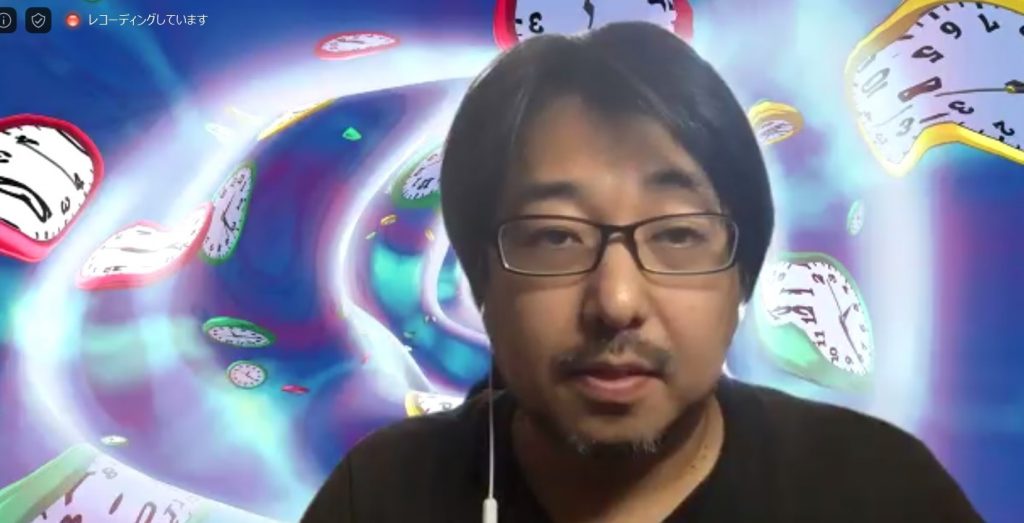

Dアカデミアライアンスのセミナーに登壇した南政樹氏(セミナー画面から) 基調講演に登壇した南氏は、政府が提唱する「Society5.0」について、狩猟社会から農耕社会、工業社会、情報社会と変遷をたどった社会の変革の歴史の中で、次に到来するバージョンアップされた社会と解説。サイバー、フィジカルがテクノロジーで融合される社会で、「テクノロジーンの変革は社会にとって最大インフラで、ドローンもそのテクノロジーに位置付けられる」と説明した。またインフラである以上、エコシステムとして機能する必要があると述べた。

少子化、高齢化など山積みの難題との関連についても言及し、「日本は課題先進国。空や海を含む空間を使うことでこうした課題を解決する。テクノロジーにとっては課題を解決する機会でもある」と、ドローンや関連テクノロジーの出番であることを説明し、この日のセミナーの参加者をはじめとするドローン関係者の活躍に期待を寄せた。

南氏はさらに、慶應義塾大学がキャンパスを構える神奈川県が、ドローン前提社会の実現に向けて「かながわドローン前提社会ネットワーク」を起こし、多岐にわたるモデル事業を採択している状況を紹介。SFCでも2020年中に100機のドローンを異なる目的で統制する実験を実施する計画があることを披露した。

また、どんな取り組みも、社会に受け入れらなければ機能しないと念を押し、「社会受容性」の重要性を強調。社会受容を育むポイントとして、①思いやり②実例による啓発③充分な議論④ラフコンセンサスーの4点を列挙し、セミナーをしめくくった。参加者からはチャット上で「おもしろかった」「ためになった」「よくわかった」などのコメントが相次いだ。

基調講演のあとのパネルセッションでは、Dアカデミーアライアンスに加盟する各スクールが自己紹介や近況報告とともに、ドローン前提社会への期待、スクールの役割といったテーマにそった意見の表明が行われた。近況報告の中では多くのスクールが建設、農業などそれぞれの分野で第一線の活躍をしていることが報告された。参加者からの提案もあり、Dアカデミーアライアンスの依田健一代表は、スクールの特徴や取り組みを共有するためのプラットフォームの構築を検討する方針を表明した。

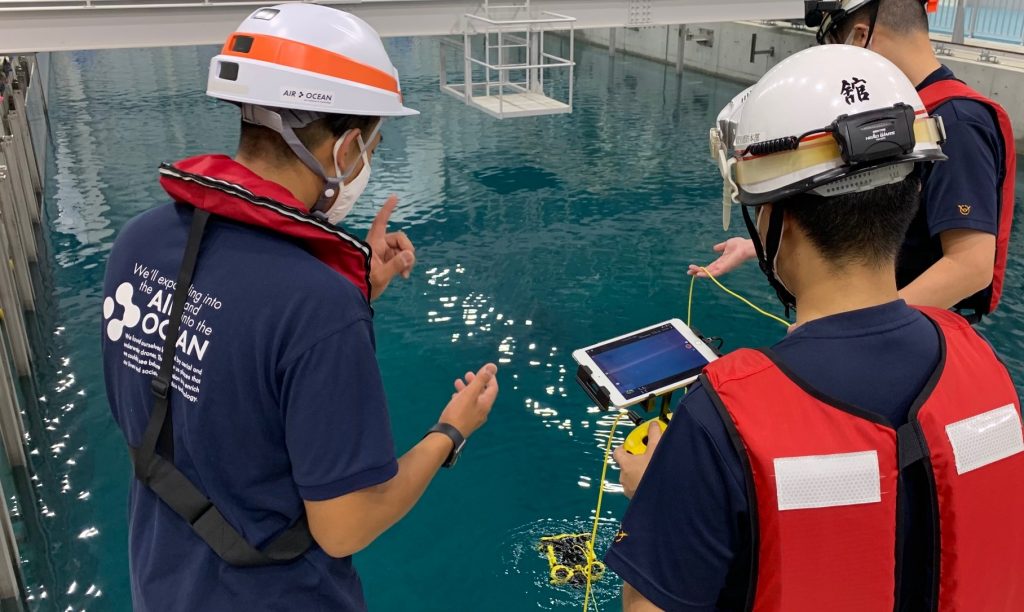

質疑の中では、2022年度の実現が視野に入る「レベル4」での飛行の検討状況や、それに伴う免許制度導入、ドローン産業の閉鎖性の打破策、水中ドローンの活用の可能性などについて活発な意見交換が展開された。予定の修了時間がきても熱が冷めず、主催者は追加で「延長戦」を開催することを表明、午後にはいっても活発な発言が相次いだ。

セミナーを主催したDアカデミーアライアンスの依田健一代表。予定の終了時間後に「延長戦」を設定した。関係者の間では「それも含めて予定通り」の声も。(セミナー画面から) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2020.5.25

オンラインでの発表会、ミーティング、セミナー、飲み会、ライブがドローン関係者の間にも浸透する中、5月30日(午前10時~正午)には、GW期間中に11時間のセミナーを開催して話題となったDアカデミーアライアンスが、第二弾となるセミナーを開催します。今回のテーマは「ドローン前提社会を見据えたドローンスクールのあるべき姿とその役割」。慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム副代表、南政樹氏が登壇します。またJUIDAアンバサダーのシンガーソングライター、Saashaは5月25日にオンラインコンサートを開催。6月17日にはドローン関係者による「ネットワーク会」も開かれ、オンラインで提供されるプログラムはますます彩が豊かになっています。

Dアカセミナー、テーマは「ドローン前提社会」 「みなみの部屋」の南氏登壇

Dアカデミーアライアンスの第2弾となるZOOMセミナーは、5月30日10:00〜12:00に開催されます。ドローンの利活用が浸透している社会を「ドローン前提社会」と名付けた慶應義塾大学SFC研究所・ドローン社会共創コンソーシアムの南政樹副代表が講演し、ドローンスクールあるべき姿や役割を議論するという内容です。

主催するDアカデミーアライアンスは、北海道から沖縄まで全国14都市でJUIDA(一般社団法人日本UAS産業振興協議会)認定ドローンスクールを運営しているグループで、測量、点検、農薬散布など現場で即戦力になる専門知識と操縦技術を教えるアライアンス共同企業体です。

千葉県君津市に14万平方メートル(東京ドーム3つに相当)のドローン専用フィールドDDFF(ドリーム・ドローン・フライング・フィールド)を運営し、実践的な講習や、飛行イベントなどを運営していることでも知られています。外出自粛前が奨励される前の2月16日には、国内初の固定翼・BTOL機だけのデモンストレーションを開催し、多くの来場者でにぎわいました。

今回の2時間セミナーでも、実践重視のDアカデミーらしく、プログラムの具体的です。式次第の概要は以下の通りです。

1.挨拶及び注意点 10:00~10:10

Dアカデミーアライアンス代表 依田健一氏

2.基調講演「ドローン前提社会について」 10:10~10:40

慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム副代表

南政樹氏

3.パネル討論会 10:45~11:45

(1)ドローン前提社会に期待すること

(2)ドローン前提社会を見据えたドローンスクールのあるべき姿とその役割について

4.各校紹介

5.まとめ

パネル討論会では座長を南政樹氏が務め、Dアカデミーアライアンス各校の講師らがパネリストとなるほか、参加者もチャットで参加できる仕組みです。

参加は無料。申し込みが必要。申し込みはこちら。

JUIDAアンバサダー、Saashaが無観客コンサート 「配信できるかな」のドキドキ開催

またJUIDAアンバサダーとして公式行事でパフォーマンスを披露するなどで活躍しているシンガーソングライターのSaashaは5月25日、19:00から、無観客ライブを配信するオンラインコンサートを開催します。参加は1500円(チケット代1000円と管理上の“送料”500円)。Saashaは「初めての試みで不安。ちゃんと皆んなが満足出来るような配信が出来るのか…!色々設定も頑張りました😭」と、ドキドキの配信になりそうです。

チケット購入はこちらから。

「ドローンネットワーク会」は6月17日 3部構成“飲み会”つき

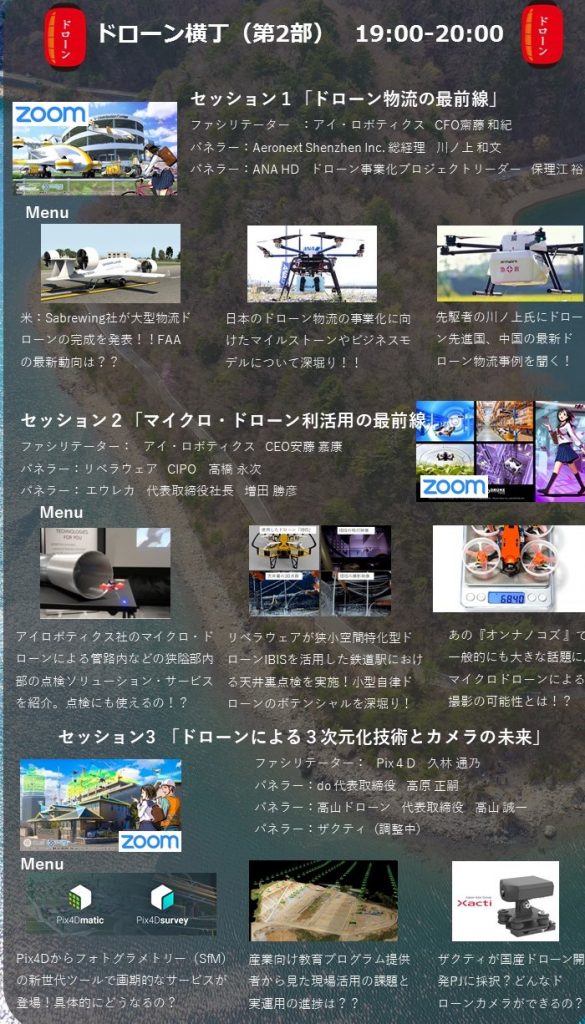

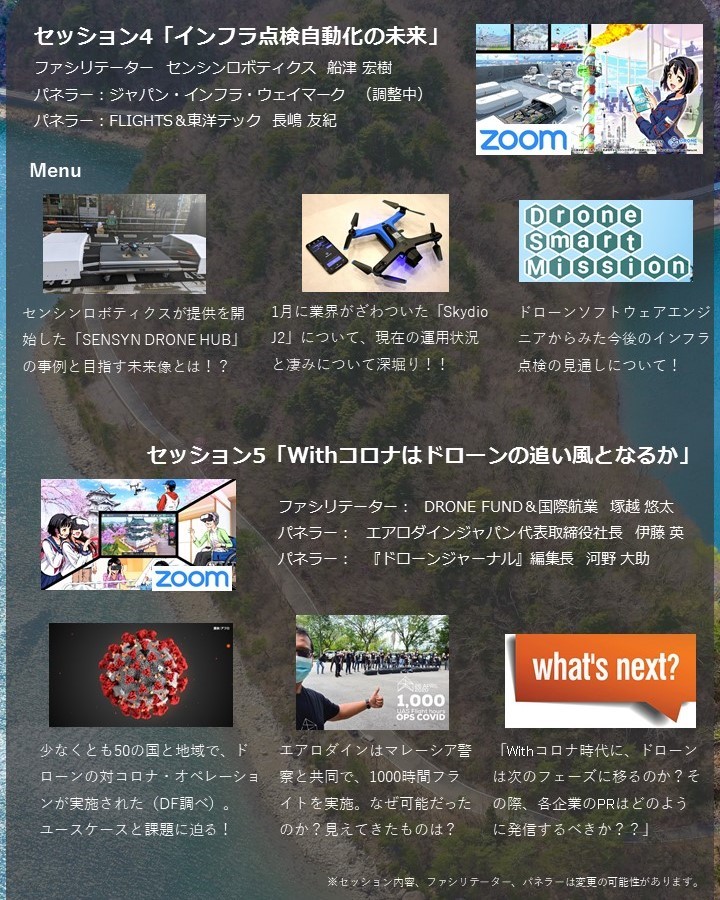

6月17日には「ドローンネットワーク会」も計画中。DRONE FUNDで活躍した国際航業の近藤建斗氏を中心に、親交のある経営者、起業家らが“飲み会”含みで企画しています。開催は18:00~20:30で、カリキュラムはざっと以下の通りです。

第1部:全体エキスポ=代表者によるショートプレゼンテーション

第2部:ドローン横丁=5つのテーマごとにセッションを繰り広げるグループに分かれ、それぞれ盛り上がります。第1部の発表者がファシリテーター(zoomホスト)をつとめます。パネラーも待機しています。参加者はいずれのグループにも入ることができ、出入りは自由です。

第3部:ラウンドテーブル=メインルームに戻りzoom飲み会で盛り上がります。参加申し込みはこちらから。

インターネットの活用はDJIが新製品の発表、説明会に積極的に取り入れていて、今月も新製品の説明会に使っています。「産業機の決定版」、「全部乗せ」など、発表と同時にドローン関係者の話題を独占した産業用の「MATRICE 300 RTK&ZENMUSE H20」や、コンシューマー向けで34分の飛行ができ、8Kハイパーラプスの撮影が可能な「MAVIC Air 2」では、発表会とは別の説明会も行われました。JUIDAも会員向けにオンラインセミナーを配信するなどに活用しています。さらに活用が広がり、ドローンの魅力発信や課題解決の有力な手段となりそうです。

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 千葉県君津市が7月から市内の橋梁点検に4Kカメラを搭載したドローンを使う実証実験を行うと表明しました。増加する点検需要への対応と点検予算削減を目指しています。小さな橋ほど住民の生活に欠かせないものですが、数が多いうえ細かな作業が必要で、自治体の悩みの種です。その課題にシステム開発の株式会社アイネット、Dアカデミー株式会社が挑んでいます。今回Dアカデミー代表の依田健一さんが、君津市での橋梁点検を可能にした“発想の転換”について明かしてくれました。以下、その原稿をそのまま記事としてお届けします。(DroneTribune編集長 村山繁)

機体安定、頭上撮影に工夫満載 手軽なドローンで点検が可能に

千葉県君津市で行われた締結式 北海道から沖縄まで全国17か所でドローンスクールを展開しているDアカデミー株式会社(代表取締役 依田健一)は令和元年5月28日、千葉県君津市と、ドローン使った橋梁点検の実証実験に関する覚書を締結しました。

橋梁点検は一般に、作業員を乗せたアームを橋の下にせり出させ、点検のために足場をかけるなど大規模で点検費用のかさむ方法をとっています。生活道路の片側を通行止めにしないとならないこともあり、無数にある小さな橋には適していませんでした。

Dアカデミー株式会社はこのたび発想を転換し、コンパクトで安価なドローンを利用して簡単に橋梁点検ができる仕組みを実現しました。

通常のドローンの操縦では、構造物にぶつかることがないように、接近せずにすむように飛ばします。しかしここではあえて、機体を橋梁に接近させます。それによって機体に備わっている衝突防止センサーを利かせ、機体を安定させることができるのです。これはコロンブスの卵的発想であり有効です。

また橋梁点検では橋の裏側を点検しなければならないため、橋の下にもぐったドローンは頭上を見上げるように上部を撮影をする必要があります。多くのドローンは、カメラこそ搭載していても、機体の真上の撮影することは困難です。そこで、撮影用のスタビライズ機能の付いたカメラを機体の上部に新たに搭載することにしました。これにより機体上部の安定した撮影にも成功しました(航空局改造申請許可承認済み)。

作業員による目視点検でさえ困難な小さい橋が、全国には無数にあります。小さな橋では作業スペースの確保が難しいなど物理的な問題や、小さいわりには費用がかかるなど効率の課題もあり、建設現場で使うような大型ドローンでの点検には不向きです。ところが今回の方法で実験をしたところ、安価で手軽に有効な画像が取得することができました。今後の橋梁点検の予備検査に大きく貢献すると期待できます。(Dアカデミー株式会社 依田健一)

お問い合わせ:Dアカデミー株式会社、045-520-755

ウェブサイト:d-academy.co.jp/AUTHER

依田健一

依田健一