デジタルハリウッド株式会社(東京都千代田区)が12月1日に開催したトークイベント「DroneTalk」は、定員を超える参加者を受け入れ盛況だった。脱線が得意な編集長3人が登壇したトークは、ファシリテーターaco氏、デジハリ「Digital Hollywood Robotics Academy(ロボティクスアカデミー)講師で株式会社Dron é motion(東京) 代表取締役の田口厚氏が見事にさばき、不安視された放送事故クラスの暴走、暴動を回避。来場者からも「だいじょうぶだった」の声があがり主催者は胸をなでおろした。デジタリルハリウッド関係者は「近いうちにまた開催したい」と意気込むが、発言後、次も「だいじょうぶ」である保証がない事実に気づき、今後、慎重に検討する方針だ。

会場のコメント100超 高まった来場者、関係者の一体感

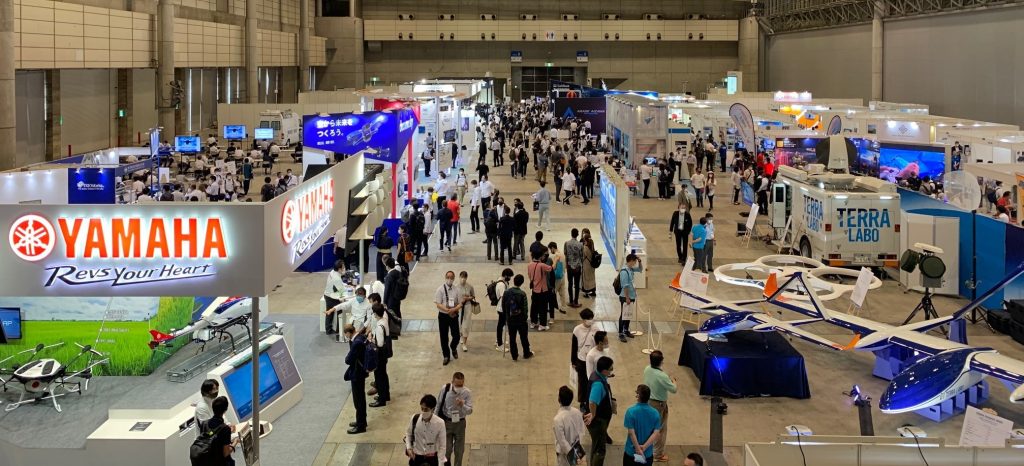

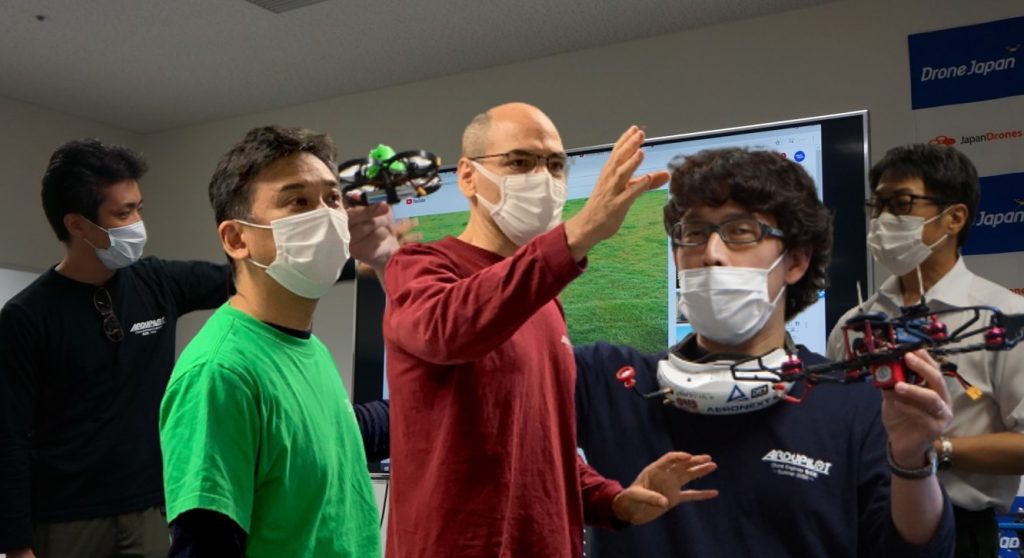

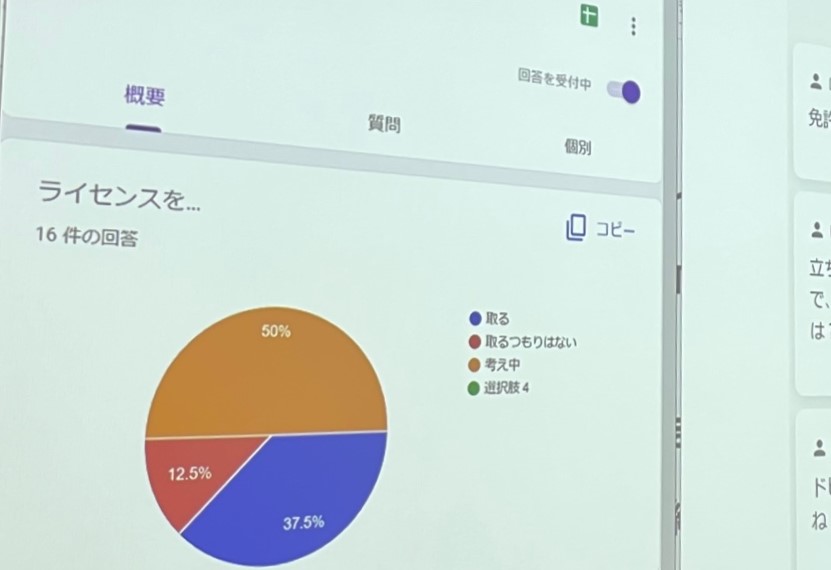

盛況となった会場 トークイベントにはDRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏、DroneTribune編集長の村山繁が登壇した。aco氏、田口氏の質問に3人が答える形式を基本にしながら、匿名投稿アプリLiveQを通じて来場者からメッセージやアンケート結果をスクリーンに表示するなど、会場の一体感を高めながら進められた。

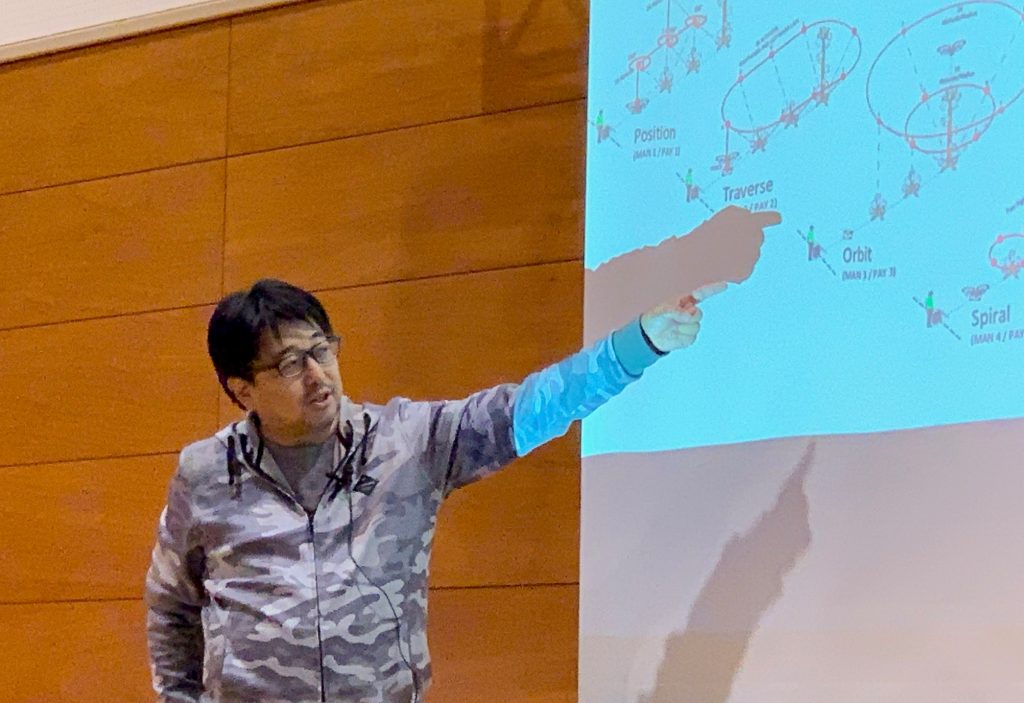

取り上げられた話題は、編集長が気になる話題、レベル4、伸びる市場、調査報告書、空飛ぶクルマ、操縦ライセンス取得の損得など多岐にわたり、質問ごとに編集長がそれぞれの意見を披露したほか、来場者から寄せられた意見も紹介された。来場者からの意見やメッセージは、登壇者への激励、ひやかしも含めて100を超え、共感するメッセージには「いいね」がつけられた。中には「この5年間で意外だったことは?」など、来場者が発信したメッセージがテーマとなって意見交換が展開される場面もあった。

田口氏が豊富な講師経験、現場経験をふまえてコメントをはさんだほか、aco氏も自身の考えを披露して会場を魅了した。また中盤からは、会場に居合わせた多くの専門家に発言を求める場面もあり、会場からの情報や発言に、登壇した編集長が頷いたり、感心したりすることが多くあった。

事前に不安視された編集長の脱線は、田口氏、aco氏の見事な仕切りで暴走に至らず、「意外と真面目www」など、「www」つきながら、「やるときはやる」ことを示した(と本人たちは思っている)。この余韻を引きずって、7時間後に始まったFIFAワールドカップカタール大会グループE第3節・日本代表対スペイン代表(現地時間12月1日)を見届けた編集長もいた。

主催したデジタルハリウッド関係者は、終了後「来場者の協力もあり会場の一体感を高めることができ、会場集合型のイベントの価値を再確認できた」と話した。今後も同様のイベントの開催に前向きなものの、有頂天になりやすい編集長が一部含まれる(すみません)ため、今後、登壇者の人選や時期を含め、冷静に検討する方針だ。

質問にYES/NOの札をあげて答えている場面

しゃべる編集長3人。左から、DRONE.jpの猪川トム氏、ドローンジャーナルの河野大助氏、DroneTribuneの村山繁

ファシリテーターも奮闘。左がaco氏、隣が田口厚氏

スクリーンには会場で実施したアンケート結果や来場者からのコメントが表示された AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.11.25

ドローンスクールの草分け、『Digital Hollywood Robotics Academy(ロボティクスアカデミー)』を運営するデジタルハリウッド株式会社(東京都千代田区)は12月1日、ドローンのメディアの編集責任者3人が産業の展望などについて語り合うイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を開催する。当日はDRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏に加え、DroneTribune編集長の村山繁も登壇する。編集長3人が公開の場に登壇するのは今回が初めて。ロボティクスアカデミーからは講師として多くの人材を輩出してきた株式会社Dron é motion(東京) 代表取締役の田口厚氏が参加するほか、ロボティクスアカデミー卒業生で、ドローンを使って撮影した映像を使った作品を発表しているクリエイター、acoさんがファシリテーターを務める。会場観覧のみで配信はしない。定員は60人。申し込みはこちらから。締め切りは11月29日。

ドロエモ田口氏も参加 デジハリ卒のaco氏がファシリテーター

左から猪川トム氏、aco氏、右上から河野氏、村山、田口氏 登壇する猪川編集長、河野編集長とDroneTribuneの村山は、取材などを通じて交流が多く、ともにドローンやエアモビリティの普及に向けて取り組む仲間同士だ。猪川編集長、河野編集長とも知識、情報量、経験が豊富で、すぐれた取材力、分析力を持ち合わせる。また2人とも誠実な姿勢でドローン産業の中でも絶大な信頼を獲得している。人間味も豊かで、講演やセミナーなど数多くこなすステージでは、経験に人間味をおりまぜた軽妙な語り口で来場者を魅了している。この2人に口数多めのDroneTribune村山が席を並べる。3人がプライベートの席で顔をあわせるとこぼれ話、よもやま話、よた話で話題が途切れないが、3人集まった公開トークは今回が初めてだ。3人を知る人の中からは「収集がつくのか?」など含み笑いをかみ殺した心配の声があがる。

また田口氏も登壇経験が豊富で、講師、空撮、経営者と幅広い活躍に裏打ちされたエピソードをまじえたトークは常に観客席を沸かせる。村山とともに登壇したあるセミナーでは、村山がアイスブレイクに失敗してかえって冷え切った会場でバトンを受け、見事に温め直した実績ももつ。このため会場運営のスペシャリストとの呼び声も高い。そこに確かな技能と知識を持ち、技能や知識の修得に貪欲で着実にファン層を広げているaco氏が絶妙なファシリテーションをみせる。ここまでハードルをあげて大丈夫か。主催するデジハリロボティクスアカデミーにとってはとんでもない冒険になるそんなイベントの開催概要は以下の通り。

■日時:2022年12月1日(木)18:45開場、19:00スタート/20:30終了予定

■会場:デジタルハリウッド駿河台キャンパス(御茶ノ水) 駿河台ホール

(〒101-0062東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階)

■定員:60人(会場観覧。配信はない)

■タイムテーブル

18:45 会場オープン

19:00 トークセッションスタート

20:15 質疑応答

20:30 終了予定

以下でデジハリロボティクスアカデミーの発表を紹介する。

デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー主催/ドローン専門メディア編集長3名とこれからのドローンについて語り合う『DroneTalk』~2022年12月1日(木)開催

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を運営するデジタルハリウッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO吉村毅、学長 杉山知之)は、2015年に開校した『Digital Hollywood Robotics Academy』(読み方:デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー、以下ロボティクスアカデミー)にて「ドローン専攻」を開講し、これまでに約600名の修了生を輩出してきました。

今回、ドローン専門メディアの編集長を3名お招きし、当校の講師も交えた形で今後のドローンについて語り合うイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を12月1日(木)に開催します。

2022年はドローンにとって大きな変革の年となりました。6月には100g以上のドローンの登録が義務化され、現行の航空法では禁止されている有人地帯における目視外飛行(「レベル4」飛行)の一部解禁を目的に、国家ライセンス制度や機体認証制度が12月からスタートする予定となっています。

この法改正に合わせて新しいサービスや機体、システムが発表されており、今後ドローンは新たな活用のフェーズに入っていきます。

今回ロボティクスアカデミーではこれらの変化をリアルタイムで追い続けているドローン専門メディアの編集長をお招きし、今後のドローン業界がどうなっていくのかを様々な視点からお話し頂くイベント「DroneTalk(ドローントーク)」を開催致します。

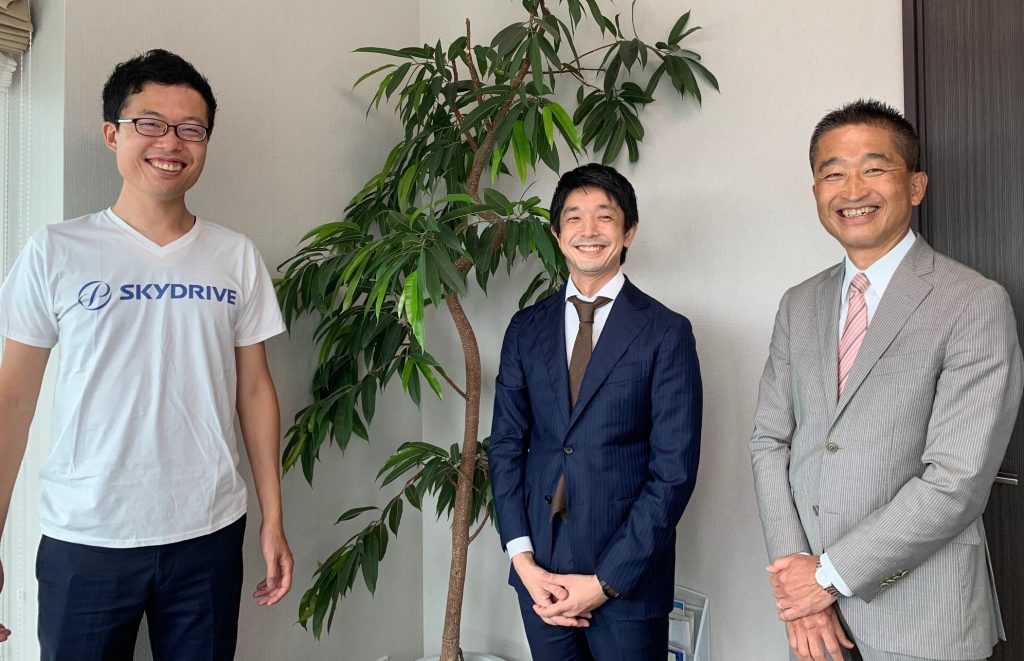

登壇者は、DRONE.jp編集長の猪川トム氏、ドローンジャーナル編集長の河野大助氏、ドローントリビューン編集長の村山繁氏の3名です。またロボティクスアカデミーにてドローン専攻のカリキュラム監修及び講師を務める田口厚先生も加わり、ファシリテーターはロボティクスアカデミー卒業生のaco氏が務めます。

メディアという業界全体を俯瞰的に見ている立場だからこそ見えてくる未来や裏話などを聞ける貴重な機会となっております。参加無料のイベントとなりますので、ご興味ある方はぜひご参加くださいませ。

■登壇者プロフィール

猪川トム 氏

出版社、広告代理店、CM制作会社を経て、株式会社プロニュースに参加。

映像専門WebマガジンPRONEWS編集長、ドローン専門WebマガジンDRONE編集長。

日々国内外のドローンメーカーを取材し、イベントや展示会を駆け巡る。日本メディアとしてDJI本社を初紹介したり、ドローン元年である2015年から毎月1回は海外ドローン専用展示会を訪ね訪問国はアメリカ、ドバイ、イギリス、オランダなど10カ国以上を越える。

河野大助 氏

株式会社インプレス ドローンジャーナル編集長。

2015年より、国内のドローン市場を調査。『ドローンビジネス調査報告書』の立ち上げ。以後、ドローン関連調査報告書の企画編集調査を担当。2017年よりメディア『ドローンジャーナル』編集長。ドローンに関して、調査やメディア運営など様々取り組んでいる。

村山繁 氏

DroneTribune代表兼編集長。

新聞社が手掛けていたDroneTimesで副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛けたが、DroneTimesが2019年4月末に休止となったことを受けて、翌日の2019年5月1日(令和初日)にDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任し、現在に至る。ドローン、エアモビリティなどを取材しながら、民間、自治体などの催事の企画、登壇、活字コミュニケーション助言、関連組織顧問などを請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、京阪奈ドローンプロジェクト実行委員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。

田口厚 氏

デジタルハリウッドロボティクスアカデミー監修・主幹講師

株式会社Dron é motion 代表取締役

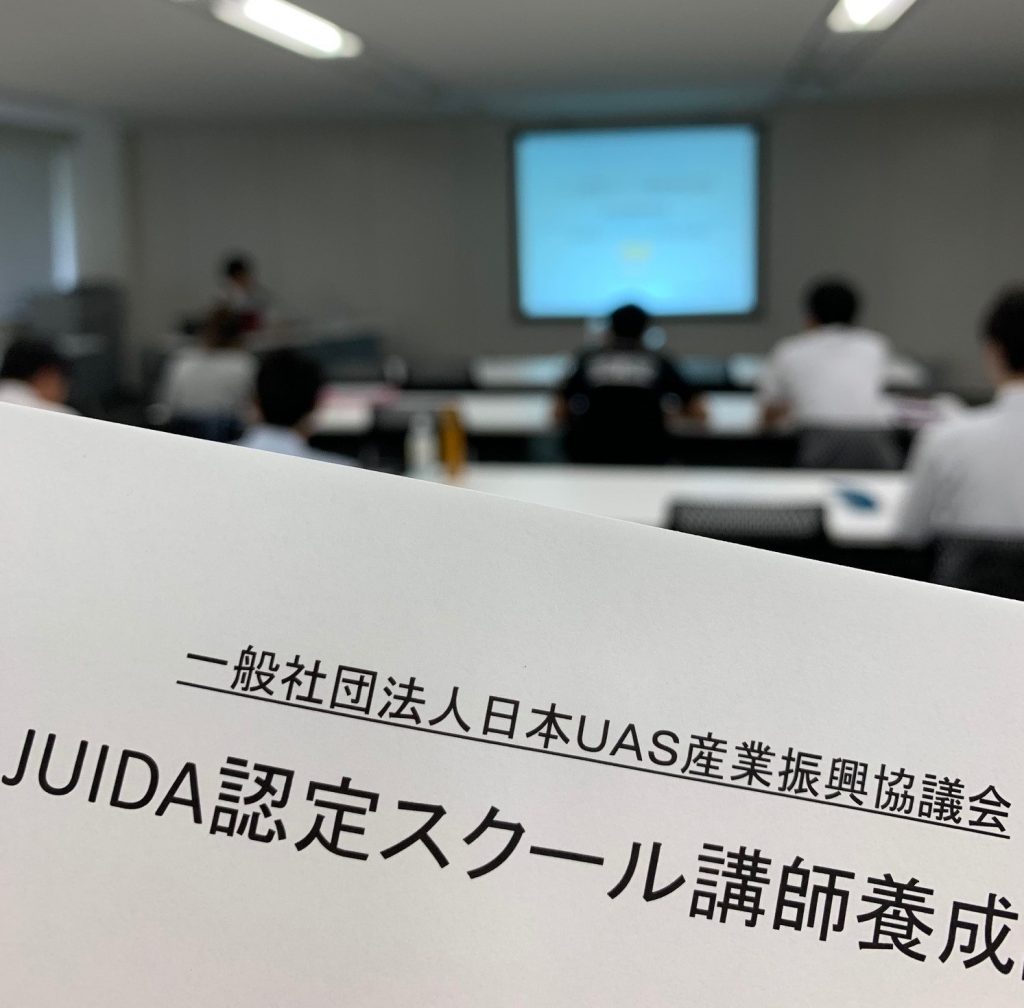

1998年~IT教育関連NPOを立上げ、年間60以上の小学校現場における「総合的な学習」の創造的な学習支援や美術館・科学館等にてワークショップを開催。その後Web制作会社勤務を経て中小企業のWeb制作・コンサルティングを主事業に独立。その後、2016年5月〜現在では「ドローン×地方創生」をテーマに観光集客の向上を目的とした空撮動画制作を行う株式会社Dron é motion(ドローンエモーション)設立。各地自治体や観光地のPR動画コンテンツ制作の傍ら、JUIDA認定スクール講師や、企業研修、eラーニング等の講師としても活動。また、ドローン専門メディア「DRONE.jp」等のメディアでレポートや執筆活動もしている。

aco 氏

学生時代に欧米で5年間暮らし、大学卒業後はテレビ局に入社。記者として報道番組に長年携わり、時に撮影から編集、ナレーションまでをすべて自ら行う。バラエティ番組のアシスタントプロデューサーを経て、現在はIT企業で広報に従事。プライベートでは2017年にロボティクスアカデミーでドローンを学び、空撮映像と地上映像を組み合わせた作品をつくっているほか、小中学校のドローン体験会のスタッフとしても活動している。

■開催概要

【日程】

2022年12月1日(木) 18:45開場、19:00スタート/20:30終了予定

【会場】

デジタルハリウッド駿河台キャンパス(御茶ノ水) 駿河台ホール

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3階

【開催形式】

オフライン開催、会場観覧定員60名

※オンライン配信はございません。

【タイムテーブル】

18:45 会場オープン

19:00 トークセッションスタート

20:15 質疑応答

20:30 終了予定

【お申し込み方法】

参加ご希望の方は下記よりお申し込みください

https://forms.gle/85xzMeE1fYU8iPeG6

※11月29日締め切り

- デジタルハリウッド株式会社

1994年、日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを設立。現在、東京と大阪に専門スクールと、全国の各都市にWebと動画について学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。2004年には、日本初となる株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院(専門職)」、翌年4月には「デジタルハリウッド大学」を開学。設立以来、9万人以上の卒業生を輩出している。

さらには、2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』を開校、同年11月には日本初のドローンビジネスを皮切りに、ロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校した。

デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

- デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー

「LIFE with Robotics!」をコンセプトに、よりよいみらいを描き、実生活の中にロボットの活用機会をデザイン・実装できる人材の養成を行います。

ロボットの実生活における利活用の促進と、利用者の保護のバランス感覚を持ったサービスロボティクスのプロフェッショナルの育成に全力を注ぎ、ロボット共生社会の実現を目指します。

—————————————————————–

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.5.24

京都、大阪、奈良の京阪奈地域でドローンの普及を目指す有志団体「京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会」(奈良市、実行委員長・増尾朗マスオグループ代表)は5月24日、奈良県庁で記者会見し、プロジェクトの具体的な活動の第一弾として「第一回京阪奈ドローンフォーラム」を7月22日に、奈良市の大型ホール、奈良県コンベンションセンターで開催すると発表した。ドローンやAAM(いわゆる「空飛ぶクルマ」)の実装をめぐっては、大阪を中心に関西圏で催事、事業、実証実験など利用拡大や社会実装に向けた取組が急増している。奈良でも大型イベントが開催されることで、関西圏で広がるドローンやAAMの実装論議に足並みをそろえることになり、AAMの飛行が展望される大阪・関西万博の機運醸成を促す役割も果たす。

京阪奈を“ドローン前提社会”“デジタル田園地域”に

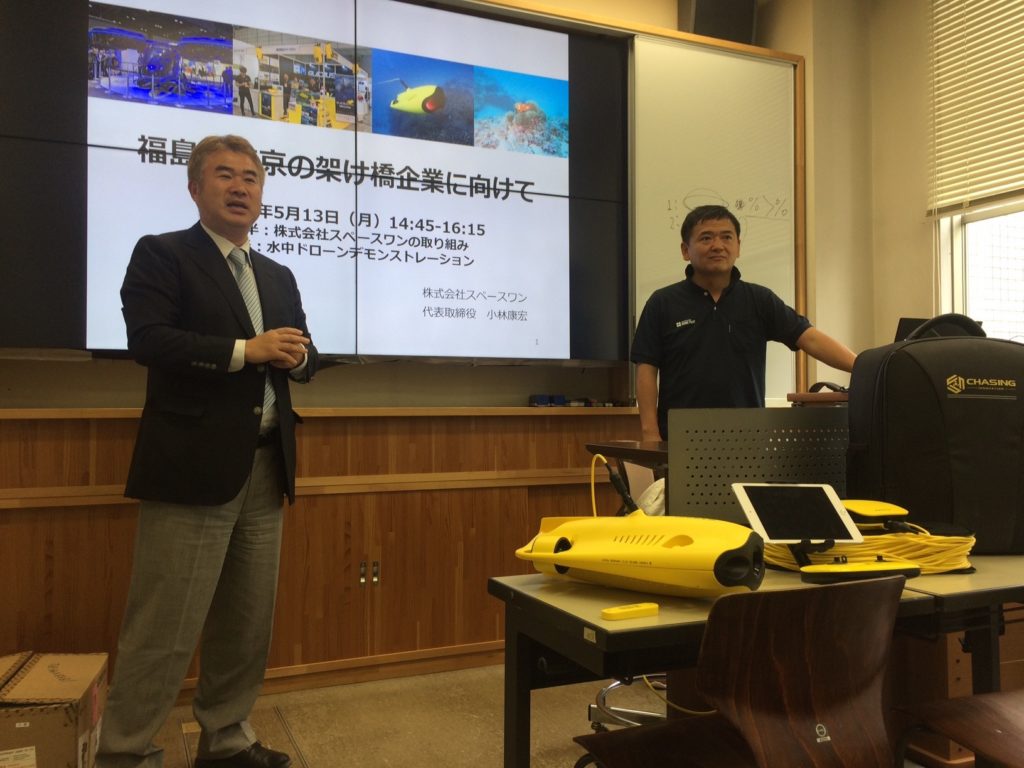

第一回京阪奈ドローンプロジェクトの会見の様子 京阪奈ドローンフォーラムはドローンやエアモビリティに詳しい有識者の講演やパネルディスカッションと、技術、機体、取組の展示などで構成する。実行委員会の増尾朗実行委員長(マスオグループ代表)は「ドローンやいわゆる空飛ぶクルマは、大阪・関西万博が開催される2025年をマイルストーンとして本格的な展開が期待されています。私たちもこのフォーラムをキックオフとして、万博開催の時期をめどに、京阪奈エリアでのドローン前提社会、デジタル田園都市国家構想の構築に向けて、意識の醸成と社会実装の進展を目指します」と抱負を述べた。

フォーラムの後援には5月24日現在、奈良県、奈良市のほか、一般社団法人奈良県ビジターズビューロー、公益財団法人大阪産業局、一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)、JR西日本イノベーションズなどが名を連ねている。今後さらに加わる見込みという。フォーラム後に展開するプロジェクトを通じ、京阪奈エリアでのドローン産業の振興や社会課題解決を目指す。

フォーラムの講演には内閣官房の小熊弘明参事官、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長、慶應義塾大学の古谷知之教授(SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム代表)、空撮を通じた地方創生事業を展開する株式会社ドローンエモーションの田口厚代表取締役、ドローンを含め幅広い技術を活用するスマート物流で牛丼やラーメンを運ぶ実証で知られる株式会社エアロネクストの田路圭輔CEOらが登壇する。「いまのドローン、空飛ぶクルマの流れをリードする“主役級”」(実行委員)の顔ぶれだ。

主役級の登壇者、最先端の展示 「行政にも、企業にも、学生にも」

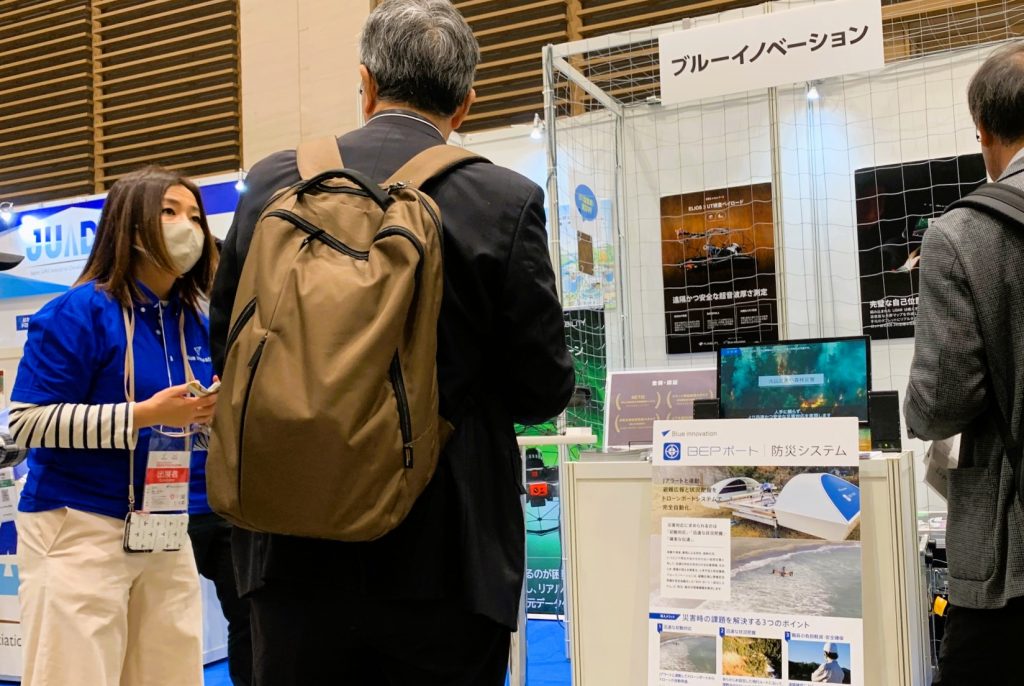

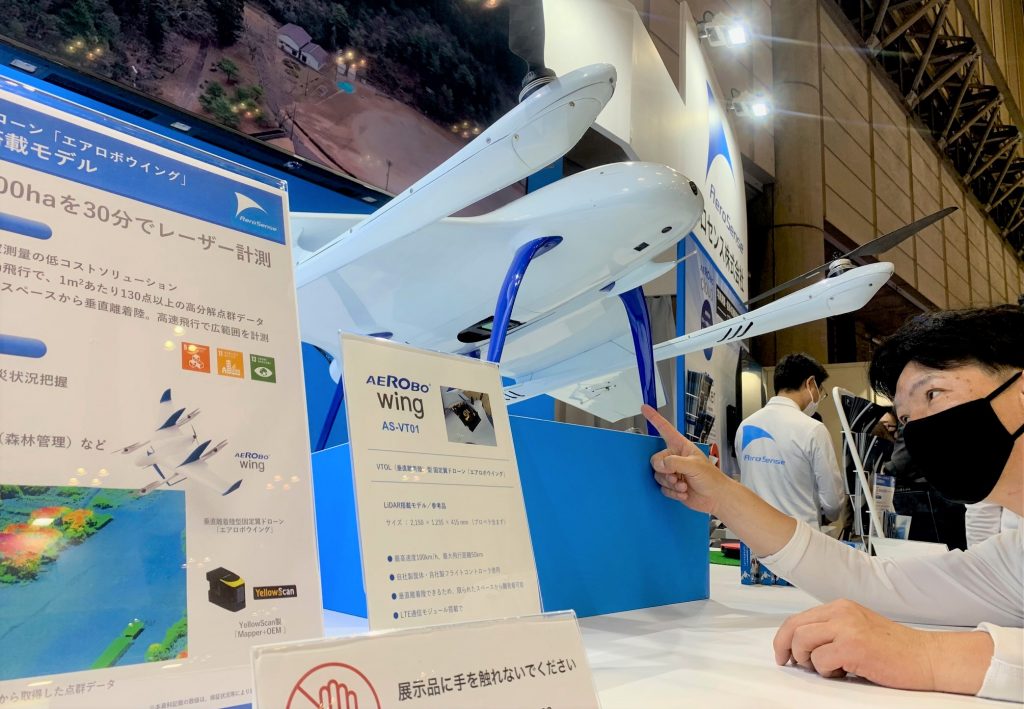

展示では、VTOL機や有線給電型回転翼機をはじめとする国産ドローン開発を手がけるエアロセンス株式会社(東京)、AIドローン開発の米Skydioと提携し運用や認定講習を手がけるほか、ドローンの飛行、撮影、データ解析、レポート作成をWEB上で一元管理するクラウドサービス「docomo sky」を展開する株式会社NTTドコモ、ドローン研究に力を入れる慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアムがブースを構える。

このほか、スイスsenseFly社の固定翼機eBeeシリーズを運用するジオサーフ株式会社(東京)、コメ、ワイン用ブドウなど農業のスマート化を推進するドローン・ジャパン株式会社(東京)、壁面にピタっと吸着して作業を助けるドローンなど用途に適した産業用ドローンを製造する菱田技研工業株式会社(大阪府)、業務用ドローンの研究開発や製造を手掛ける株式会社D-wings(大阪府)、陸海空のドローン制御技術開発を手掛けるDig-it works(ディジットワークス)株式会社(千葉市)などが機体、技術、取組を持ち寄るなど、あわせて20件のブースが出展される見込みだ。中にはこのフォーラムで新型機を披露することを計画している事業者もある。

フォーラムが開催される7月22日は、万博開幕1000日前の7月18日に近いことから、実行委員会は大阪・関西万博への参加、歓迎機運の京阪奈エリアでの醸成を意識していると説明。エアモビリティの社会受容性の浸透を通じ、「2025年には奈良をはじめ京阪奈でドローン前提社会といえるような実装が進んでいる」(増尾実行委員長)ような未来を展望している。

増尾委員長は会見で「ドローンやエアモビリィには限りない可能性があります。観光にも物流にも人の輸送にも密接にかかわりますし、機体だけでなく周辺技術であるITやAIの普及、DXの促進ももたらします。地域を形作る行政、価値を生み出す企業、未来を切り開く学生など多くの層にフォーラムにお越し頂き、プロジェクトを盛り上げて頂きたいと思っております」と述べた。

主催する京阪奈ドローンプロジェクト実行委員会は、増尾実行委員長が代表を務めるマスオグループのほか地元企業、アクセラレーターら有志が集う。この日の会見には、増尾氏のほか、足立靖氏、石見亜紀子氏、中島秀豊氏が同席した。

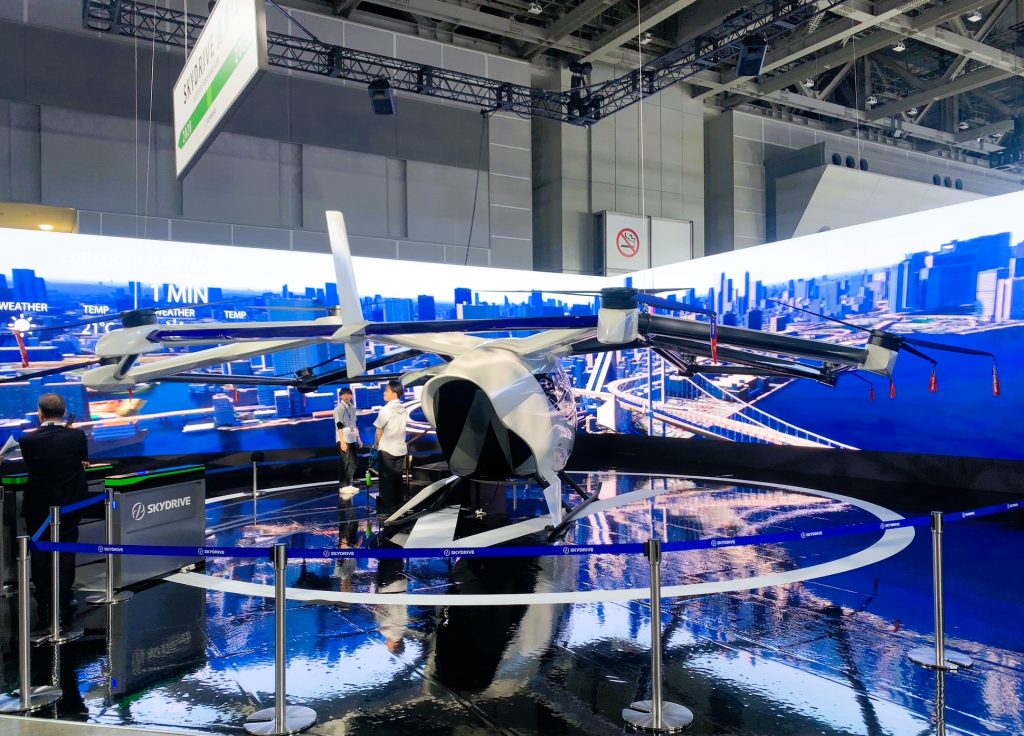

ドローンやエアモビリティをめぐっては、大阪・関西万博をきっかけに導入機運が高まると見込まれる大阪を中心に、周辺エリアで実装に向けた活動が広がっている。兵庫県では地元発祥の兼松株式会社などと連携し「HYOGO 空飛ぶクルマ研究室」を創設した。9月1日には内閣官房小型無人機等対策推進室と兵庫県とが主催する普及促進イベント「第一回ドローンサミット」を神戸市で開催する。AAM開発で注目度が高まる株式会社SkyDriveは大阪府、大阪市とすでに連携しているが、近鉄グループホールディングス株式会社(大阪市)が出資を決めるなど活躍の舞台を広げている。近鉄沿線の観光都市、三重県の伊勢・志摩での運用も視野に入る。同様に南海電気鉄道株式会社もSkyDriveとの連携協定を締結し、和歌山県を含む南海沿線での空飛ぶクルマの運用を目指す。奈良でのフォーラム開催はドローンやエアモビリティの関西圏での機運の底上げにつながることになる。

なおDroneTribuneの編集長・村山繁は企画設計、テーマ設定、出展、登壇調整、タイムラインデザインなどの総合プロデュースとパネルディスカッションのファシリテーター、ステージのMCを担当する。

■催事:第一回京阪奈ドローンフォーラム

■日時:7月22日(金)、12:00~17:00(講演:13:00~16:00予定)

■内容:講演、パネルティスカッション、展示

■参加:無料

■申し込み:公式サイトの申し込みフォームから

会見でフォーラム開催の意義を説明する増尾朗実行委員長

会見には実行委員メンバーも同席した.

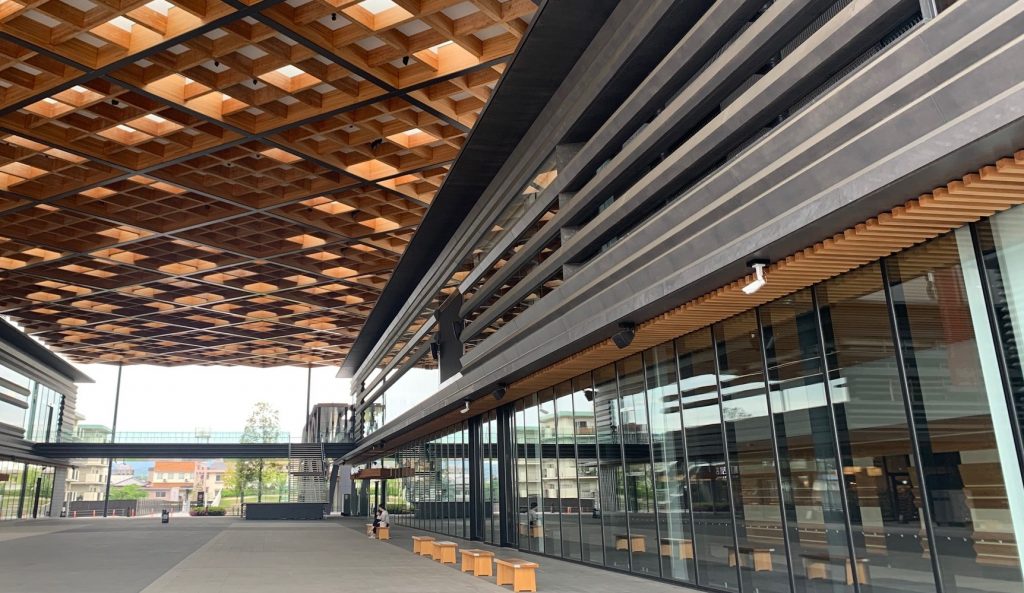

第一回京阪奈ドローンフォーラムの会場となる奈良県コンベンションセンター TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

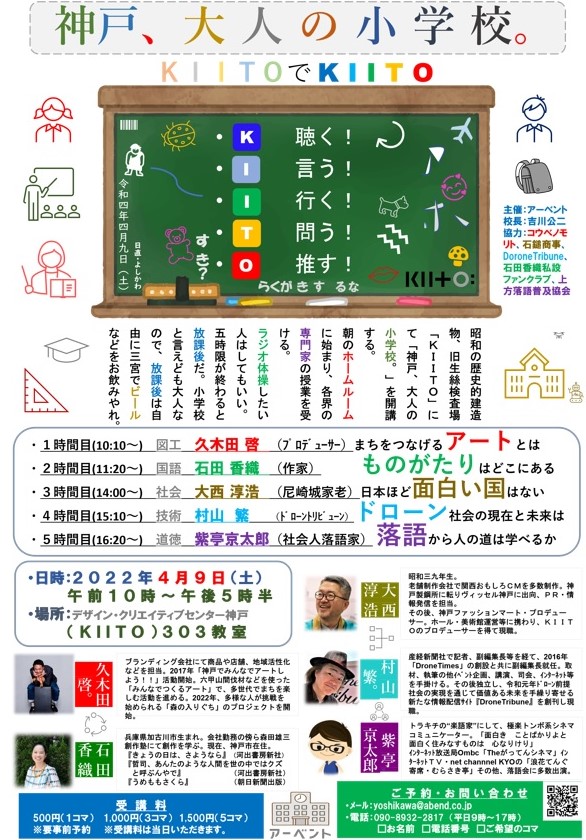

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 DroneTribuneの編集長、村山繁が4月9日(土)、神戸市中央区の文化交流施設「KIITO(デザイン・クリエイティブセンター神戸)で開催されるトークイベント『神戸、大人の小学校。』(合同会社アーベント主催)に参加し、お話をさせて頂くことになりました。「ドローン社会の現在と未来」の題と、15時10分からの約1時間を頂いております。関心があり、ご都合のあう方は、会場までお運び頂けますようお願いします。

テーマは「ドローン社会の現在と未来」…ですが…

イベント『神戸、大人の小学校。』は、企業の広報支援を手掛ける合同会社アーベントの吉川公二代表が、広い交流範囲から選んだ講師5人の話を、授業形式で提供する企画です。5人はそれぞれ得意分野、専門分野を持っていて、国語、社会などの「科目」が割り当てられています。DroneTribuneの村山は「技術」の科目として「ドローン社会の現在と未来」について話をする要請を受けております。

はたして、与えられたテーマ通りの話になるかどうか、本人も興味津々です。

「神戸、大人の小学校。」の概要は以下の通りです。

■日時:2022年4月9日(土)10~18時

■会場:KIITO(デザイン・クリエイティブセンター神戸)303教室

■アクセス:神戸市中央区小野浜町1-4(JR三宮駅など各三宮駅から徒歩15分)

■参加費 :1コマ=500円、3コマ=1,000円、5コマ=1,500円(当日いただきます)

<時間割>

・1時間目(10時10分~)図工(久木田 啓)「まちをつなげるアートとは」

・2時間目(11時20分~)国語(石田 香織)「ものがたりはどこにある」

・3時間目(14時~) 社会(大西 淳浩)「日本ほど面白い国はない」

・4時間目(15時10分~)技術(村山 繁)「ドローン社会の現在と未来は」

・5時間目(16時20分~)道徳(紫亭京太郎)「落語から人の道は学べるか」

申し込み方法:電話・メールにて申し込み(要予約)

※ただし当日参加も受け付けると聞いています

電話:090-8932-2817(平日10時~17時)

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.2.9

社会課題の解決や空の産業革命の期待を担うドローン、AAM、エアモビリティなどの活躍が展望される2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は、ドローンやAAMにどんな舞台となり、どんな刺激をもたらすのか。DroneTribuneは若宮健嗣万博相(国際博覧会担当大臣)にインタビューした。若宮万博相は「未来社会の実験場にしたい」と語った。その背景には、1970年の大阪万博で積み残した課題に対する思いがあった。

■「飛ぶ」を超えた価値提供し大阪万博を超えたい

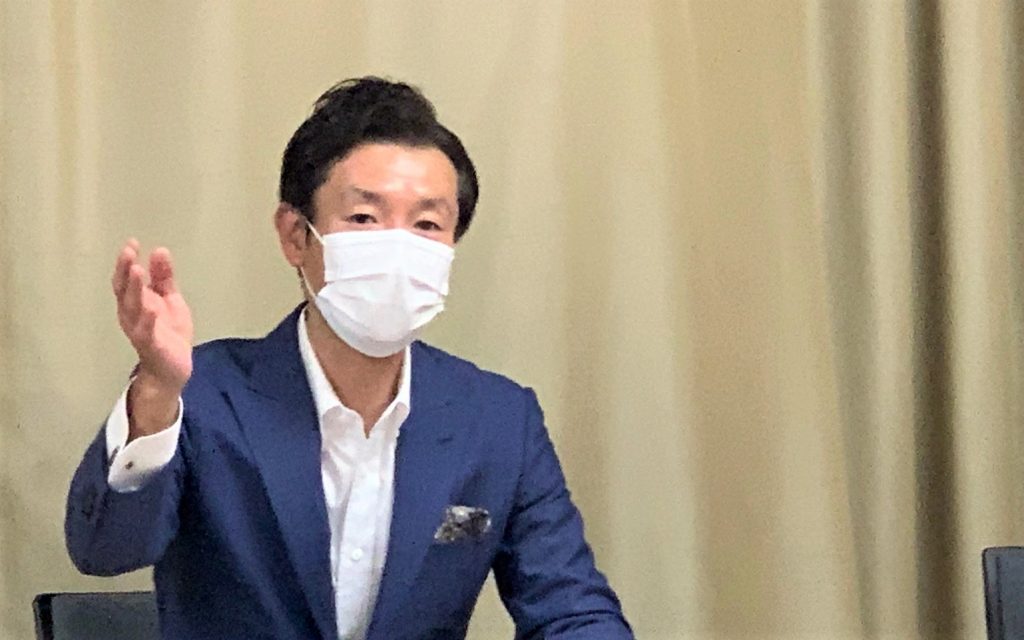

ドローン、エアモビリティに寄せる期待を大阪・関西万博やデジタル田園都市国家構想の観点からインタビューに応じる若宮健嗣万博相 ――第二次岸田政権で万博相をつとめています

「大阪・関西万博」は2025年4月13日から2025年10月13日までの間、大阪の夢洲地区をメイン会場にして開催されます。海外からも多くの国に参加頂き日本の底力を世界に発信して成長を加速させる機会にできればと思っております。そのためには大阪だけでなく周辺の関西地域や全国の積極的な参加も必要です。私は万博大臣、正式には国際博覧会担当大臣ですが、そのほかに共生社会担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣、クールジャパンや知財戦略を担当する内閣府特命担当大臣でもあります。融合させるべきところは融合させ、取り組みを進めております。

――大阪・関西万博はドローンやAAM、いわゆる空飛ぶクルマにとってどのようなステージになりますか

ドローンにも「空飛ぶクルマ」にも大きな意味を持つ機会になると確信しています。具体的なことはこれから知恵を絞り創意工夫を重ねて参りますが、日本の持つ技術や創造力をお示しし、来場されるみなさま、海外からお越しのみなさまに驚いて頂き、再び日本に注目して頂ける機会にしたい。ドローンや空飛ぶクルマ、空飛ぶバイクは、周辺技術も含め、世界各国、各地域で開発が進んでいます。その中で日本は何を提案するのか、万博で何を発信するのか、ここは大きな注目点になると思っています。私としましては、こうした機体が飛ぶことで、生活がどう豊かになるのか、人々がどう幸せになるのか、といったものを示していければよいのではと思っております。

――大きな意味を持つ機会としての万博ですね

はい。「飛ぶ」を超えた価値を示したいと考えています。日本は、前回の大阪万博で世界を驚かせた実績を持っています。私自身は、小学校3年生の時に、前回の大阪万博に出かけました。そこでは特に4つ、強く印象に残ったものがあります。携帯電話、リニアモーターカー、電気自動車、ロボットです。1970年当時には、どれも身の回りにはありませんでした。私自身も初めて見るものばかりでとても驚きました。海外から来られた方もみなさん驚かれたと思います。その驚かせた4つがいまや現実になってきています。ロボットは二足歩行でないにしろ産業や介護などさまざまな現場で役立っています。携帯電話はすでに普及し、電気自動車も広がりつつあります。リニアモーターカーも計画が進んでいます。

――その時の驚きを再現したい?

それを超えたい、というのが本音です。たとえば携帯電話。1970年の万博で日本が世界に先駆けて発信して世界を驚かせましたが、現在、どこの国のメーカーが世界のマーケットでシェアを押さえているかというと、アメリカであり、韓国であり、スウェーデンであり、といった状況です。日本製は、素晴らしいのに、世界のマーケットをとっているかといえば、そうはなっていません。そこにやや“残念感”があるのです。その状況を次の万博で打ち破りたいのです。ドローンもそれになれると考えています。ドローンの開発はしばしば海外が先行している、と言われます。そのドローンで、日本のすごさを示したい。飛ばすために必要な環境や条件ですとか、ビジネスでうまくいくためのモデルであるとか、利用した企業や人々や社会が歓迎するためのスタンダードであるとか、そういったものが示せないか、と思うわけです。アフリカのルワンダで血液製剤などをドローンで運んでいるアメリカのジップライン(Zipline)という会社がありますよね。道路網の整備状況などから考えると、あの取り組みは「飛ぶ」を超えた価値があると思うのですが、そんな価値あるビジネスデルを、日本なら構築して提案できると思うのです。

■「飛ぶ」に思いやりをのせて

――示したいのは、飛ぶことのその先、ということですか

はい。飛行そのものの質も当然ながら大事ですし、日本の強みになると思いますが、その先のことを示したいのです。ドローンや空飛ぶクルマによる生活スタイルや、ビジネススタイルの変革です。安全性と利便性のバランスをとりながら、ドローンでどのような価値を生み、どのように次の新しい生活スタイルになじませるのか。前回の大阪万博で日本が発信した技術は、マーケットを海外に占められました。しかし今の日本は当時と違います。もはや固定観念にとらわれる日本ではありません。振り返りますと、当時の日本には三公社五現業がありました。電話の事業も国の経営体制の中で運営されていました。その枠の中でもあれだけのことを発信しました。残念ながら普及に至らず、固定観念のない海外勢が普及させたわけですが、今の日本には当時の枠はありません。固定観念にとらわれない新しい発想も出てきています。ドローンが飛んで当たり前の社会を、グローバルスタンダードとして提示していければ、と思います。

――ドローンが当たり前の社会を実装するステップに?

はい。どれだけ示せるかはこれからですが。その前に、もしかしたらドローンを軍事用と感じておられる方がいらっしゃるかもしれませんので、生活の利便性を高めるものと認識して頂けるようにしたいです。良い面、悪い面がそれぞれあると思いますので、そのいい面を育てる。悪い面を減らす。AIを組み合わせることでそれができるかもしれません。普及のためには製品やサービスが普及しやすい価格になることも大事だと思います。万博会場やその周辺エリアでのサービスの中に取り込むことも考えられます。オリンピック・パラリンピックで、日本のおもてなしの心を示すことに取り組みましたが、万博でも日本の思いやりを届けられれば。行き届いていないところに手を差し伸べるようなことができれば。

■万博を未来社会の実験場に

インタビューに応じる若宮健嗣万博相。(右はDroneTribune編集長の村山繁) ――地方活性化であるデジタル田園都市国家構想にもつながりそうです

はい。デジタル田園都市国家構想は、地方も含めて全国で光ファイバーをめぐらせ、Wi-Fiが使えるように整備して利便性を高める政策です。地方の生活の中で、行き届いていない部分を満たしていく対策です。現状の生活で買い物が不便なのであれば、ドローンで宅配してもらえれば早くて便利かもしれません。その通信インフラを整えることが必要となりますので、デジタル田園都市国家とドローンは非常に相性が高いと私は思っています。私はよく街頭演説で「不便」や「不満」など「不の要素」を取り除く取り組みに価値があるのではないか、とお話します。日常生活もそうです。産業もそうです。不便なところがあればそれを取り除く。農業ではたとえば農業従事者の負担となる散布や生育状況の監視、養殖ではいけすの監視に使うことで、負担を取り除く。それを可能にすることに取り組むつもりです。

――それがグローバルスタンダードになればよいと

はい。「不の要素」を減らせば、そこで生まれたゆとりで新しい価値を生み出せます。ドローンも大きく寄与します。人々の時間の使い方や働き方も変わってくるでしょう。万博で新たな生活スタイルとかモデルを見せることで、デジタル田園都市国家構想の実現につながってくると思います。ノウハウを凝縮したものが国際ルールになれば知的財産になりますし、各国を魅了するモデルにできればクールジャパンになります。私は万博、デジタル田園都市国家とともに、クールジャパン、知的財産を担う特命大臣でもあります。それぞれがすべてつながるのです。万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」(Designing Future Society for Our Lives)をテーマに掲げております。それをふまえて、私は万博を未来社会の実験場にしたいと思っています。

■万博機運を大阪から関西全域に、さらに全国に

――「大阪・関西万博」の「関西」への広がりをどうお考えですか

大事なことです。大阪の盛り上がりを関西全域に広げたい。ちょうど関西広域連合の8府県が大阪を囲むようにあり、それぞれ個性豊かな風土と文化を持っています。ドローンという切り口に限りませんが、関西広域連合やそこに参加する府、県、市の持つ役割にも照らして、より盛り上げられる施策につなげられればよいと考えております。万博には約2,800万人の来場を見込んでおります。特に海外からご来場の方には会場を囲む関西エリアに足を運んで頂き、たとえば京都や奈良などの古都の風情や個性や魅力を味わって頂きたいです。大阪で議論が盛り上がっておりますが、これからそれ以外の地域での議論も活発化していくと期待しています。

――経済効果も見込まれますね

インバウンドの効果も高いと思います。海外からお見えの方は年々増えておりまして、新型コロナウイルスの影響を受ける前の2018年、2019年は年間で3000万人を超えました。約5兆4000億円の経済効果がありました。これは消費税の税収の2%にあたります。しかも海外の型がご自身の国にお帰りになったあとにもお買い上げいただいたり、PRして頂いたりと波及効果もあります。関西に限らず全国で、万博を地域の魅力をアピールする場にして頂いてはいかがかなと思っております。とくに関西エリアでの盛り上がりと積極的な参加を期待しています。

――デジタル田園都市国家構想に沿ったインフラ整備が進むと地域の利便性はますます高まりそうです

そうです。日本の「田舎」と呼ばれる地方都市の温泉や風景や土地の言葉や食べ物に触れて頂くことがより便利になると思います。日本にお越しのみなさまにはぜひ「田舎」にも赴いて頂き、楽しんで頂き、それを発信して頂ければと思います。発信するために必要なインフラは整えて参ります。北海道のニセコのように、海外で先に人気に火が付く、ということが各地で起こる可能性があります。地方でこそ作れるビジネスモデルに期待しているのはそこのところです。一極集中の打開につながる期待もあります。

■地域の交流活性化に「寄り合いの進化版」を

DroneTribuneのインタビューに応じる若宮健嗣万博相 ――デジタル田園都市国家が進んで地域の利便性が高まった場合、その利便性を生かす人材の育成は

大変、重要です。地方には、自分の生活スタイルを変えたくない、住んでいる場所も変えたくない、友達が少なく交流も限定的ながらそのままでいい、買い物もここ、と決まった生活スタイルで過ごしておられて、別に新しいことを必要としていない、とおっしゃる方、刺激的なことなどいらない、とおっしゃる方がいらっしゃると思います。そこで私が思っていますことが、それぞれの自治体や地区に、よりどころになる寄り合いの進化版のようなものを作ることです。昔からあったところなら、それを少しおしゃれにして、必要で欲しい情報がそこに行き届くようにして、その土地を訪れた方も気兼ねなくは入れて交流ができるようにして。海外の方も入れるようにして。そこでは地域同士の交流の場でもあり、別の地域の人からの交流も気兼ねなくできる。訪れると地元の人から地域の名産の農作物の話や見どころの話が聞ける。豚汁をふるまってもらうこともあるかもしれません。そこが楽しいと、それまで新しい刺激はいらない、と思っていた人の中にも、楽しんでくださる方が出てくるのではないかと思うのです。そこで重要になるのが、そういうことを仕掛けるコーディネートする方です。それまで東京に造っていたアンテナショップを地元につくることで地元に訪れる方を増やしたり、定住者を増やすための医療、教育、仕事の確保をしたり。それができる機能的な設備もあればよいと思います。そうなると、買い物サービスや肉体労働の手段としてドローンは不可欠になりそうです。

――ところで若宮大臣は未来のドローンとか空飛ぶクルマといったら、どんなものを想像しますか?

『007/私を愛したスパイ』という映画で水中にもぐるクルマを思い出します。普段は道路を走り、必要なときに海や川を潜る潜水艦仕様になって、いざとなれば空も飛ぶ、みたいなものにあこがれますね。あれば映画の中ですが、普段の生活にも使えて、災害のときには別の姿で活躍できる機体があればいいなと思いますね。

――ありがとうございました。

■わかみや・けんじ

国際博覧会担当大臣、共生社会担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣、内閣府特命担当大臣。

1961年9月2日、東京都千代田区生まれ。永田町小学校(現麹町小学校)、慶應義塾中等部、慶應義塾高等学校、慶應義塾大学商学部卒業。大学卒業後セゾングループに入社。グループ代表の堤清二氏の秘書等を務めたのち、2005年9月の衆院選に自由民主党公認で出馬し初当選。これまでに外務副大臣、防衛副大臣兼内閣府副大臣、防衛大臣政務官、衆議院外務委員長、衆議院安全保障委員長などを歴任。60歳。

万博相就任時以来、消費者を取り巻く環境の変化に対応できる制度の構築、食品安全の確保、日本の産業競争力の強化や新型コロナにより打撃を受けたクールジャパン関連産業の存続と発展に努めること、万博相として日本の魅力を世界に発信し、日本の子供に夢、希望、驚きを与える取り組みを掲げている。担務が多いが「所管する担務が多岐に及んでおりますが、すべての課題にスピード感を持って対応してまいります」と話す。

安全保障政策に強く、「日本の、経済だけ仲良くしてほしい、というスタイルは、安全保障の連携の面では限界があった」と断言する。関係各国との多面的な信頼関係の構築が、新型コロナウイルス感染症対策ワクチン確保にもつながった。

政策では、「安心した暮らし、安全な生活を守る」「次世代教育と豊かな働き方による、経済発展」「現場を重視した効率的な予算を」「自然災害への備えと環境保全」「自由で開かれたインド太平洋地域の安定と発展へ」などを掲げる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。