- 2020.4.20

【みなみの部屋】ゲスト:横田淳さん レース、エンタメの現状と展望としたいこと

「ドローン前提社会」の実現を目指す慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアムの副代表として、人材育成、研究、開発、社会実装など幅広い活動をこなす南政樹氏が、いま気になるキーパーソンを迎えて気の向くままに、自粛、忖度ほぼ抜きでしゃべりつくすヒヤヒヤものの企画「みなみの部屋」をスタートさせることにしました。今回のゲストは、ドローンレーサー元日本代表で、株式会社ドローンエンタテインメントの代表、横田淳さん。全国の桜を空撮し日本の素晴らしさを世界に発信する「桜ドローンプロジェクト」の活動にも精力的です。好奇心の塊のような2人による、縦横無尽、自由奔放なエンタメ論議をお届けします。(対談は外出自粛要請前に行われました)。

■レースをとりまく環境、実は日本も世界もほぼ同じ

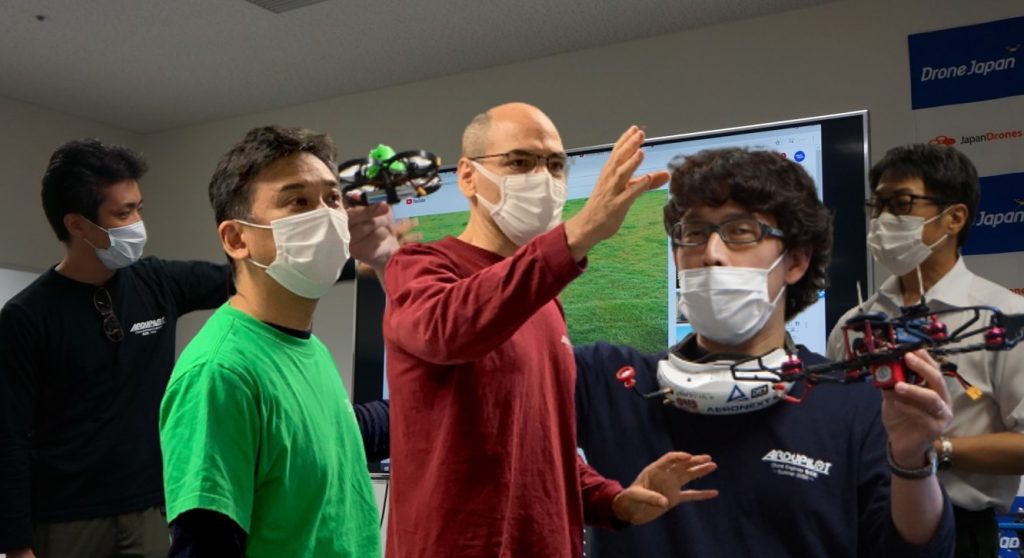

対談する南政樹氏(左)と横田淳氏 南氏 本日はよろしくお願いします。ドローンのエンタメとしての可能性を考えるときに、日本のドローンレースをけん引してきた横田さんにお話をしたいと思っておりました。一番知りたいのは、ぶっちゃけ、ドローンレースってどうなんですか?というところです。

横田氏 こちらこそよろしくお願いします。

ぼくが感じるのは、世界の事情はほぼ一緒である、ということです。よく日本では収益になっていない、と言われますけど、どの国でもほぼ同じです。日本に限らず世界の多くで収益にはなっていないし、収益を生む市場も形成されていないと思っています。どのレースも開催は協賛頼みで、そこが主催者やオーガイナーザーの悩みです。ぼくはレーサーとしてレースに参加したり、最近までJDRA(一般社団法人日本ドローンレース協会)に参画したりしていて、世界の団体と交流し、ディスカッションをしてきましたが、途中で退場した団体もありますし、課題はどこでも山盛りです。

南氏 競技人口が増えない要因としては何が考えられますか?

横田氏 複合的なものだと思います。まずドローンの特性として、物理的に飛ぶ、という点が挙げられます。バーチャルのeスポーツにはない危なさがドローンレースにはあって、それがきっかけとなりにイベントの開催を躊躇する声はよく耳にします。

何よりも大前提となる遊ぶ人が少ない。時間があればタイニーウープで遊ぶ、とか、聞かないじゃないですか。DRL(The Drone Racing League)や、DCL(Drone Champions League)などの大会はあるんですけど、これはドローンレース競技のピラミッドでいえば頂点です。日本のレーシングチーム「RAIDEN」が海外に進出していますが、それも頂点の話です。頂点が先行しているのです。この頂点の層の活発化と並行して進めるべきなのが一般の層の広がりです。実際に、「このままだと裾野が広がらない。」と、いろんな団体が気づきだして、いま教育に力を入れ始めている状況です。なんとか母数を増やそうと取り組んでいます。

南氏 裾野という意味でいうと、田村市(福島県の市。慶応義塾大学SFC研究所は同市と2016年12月にドローン活用に関する連携協力協定を結び、ドローン利活用のために大学と自治体が連携協定を締結する先駆けとなった)で高校生や小中学生にドローンを教えていると、レースをやりたいっていう生徒、児童は多いんですよ。でもアマ4(第4級アマチュア無線技士)を取らなきゃいけないという理由で、ここで離脱が起きる。海外の状況とかを考えると、これは由々しき事態だな、と思っていて、どうにかしたいと常々思ってきました。それと、ピラミッドの頂点ができたのちに、アニメで人気に火がついて裾野が広がるという形もあります。段階的なアプローチもあっていいのかもしれない。

もっとシンプルに! 分かりやすく!

南氏 エンタメを考えるときに、これはドローンレースに限らないのですが、どうしても収益につながらないと運営が難しい面がありますよね。産業利用であれば収益と一体なので分かりやすいのですが。横田さんはXFLAG PARK(ゲーム、音楽、スポーツなど幅広いステージやアトラクションを融合させたLIVEエンターテインメント。2019年は千葉・幕張メッセで開催され、ドローンシューティングが初導入された)にも関わりましたが、そういう発想だったのですか?

横田氏 イベントの関係者とは2015年からレースを一緒に開催してきた間柄です。ドローンレースはどれだけ派手に演出しても、あるいはどれだけ盛り上げるMCを入れても、結局のところ、ルールが理解されないと、オーディエンスは「やりたい」とは思わないし、あの人を応援したい、とも思わないんです。ほかのスポーツのように感情移入しにくいんです。そこでちょっと趣向を変えてみようか、といって、やってみたのがあれです。

南氏 なるほど

横田氏 いったんゼロベースで考えることから始めました。みんながドローンを使った遊びで楽しめるものはなんだろう? というところからスタートして、その中で、操縦してもらおう、とか、どう操縦させるのか、みたいなことを考えて、UFOキャッチャーがいいんじゃないか、とかいろいろなアイディアが出た中で、シューティングバトルにたどり着きました。シンプルにドローンを撃ち落とすゲームです。ゲームのシンプルさがとても重要だなと思ったんです。万人が理解できて、多くの人が「これ、おもしろね」って思ってくれて、その中でドローンレースも盛り込んで、「ドローンレース、ヤバい!」ってなる。そんな順番を考えました。

実際、手ごたえはありました。たとえばバスケットボールは初めて見た人でも、「あのゴールにボールが入れば得点になるんだな」って分かるじゃないですか。ドローンレースにもそのシンプルさがあるといい。はやるものってたいていシンプルですよね。ドローンでも渋谷の道玄坂の上からスクランブル交差点をゴールにして直線だけのスピードレースができたら熱いんじゃないかな、などと考えてます。

南氏 スピードを単純に競う、みたいな?

横田氏 そうそう。最後、ゴールでは壁に激しく爆音でぶつかる前提(笑い)。緊張感も高まるし、そのときの風だとか運が左右するという要素もあるし、声援がプレッシャーになるという要素もある。シンプルで深い。

南氏 エアレースのような最近話題になっているエクストリームスポーツも分かりやすいですよね。

横田氏 その分かりやすさが、大事なんだと思うんです。ぼくはどっぷりドローンレースにつかっているので偏っているかもしれませんけど、新しく始める人や、それまでにまったく関わったことのない人には、ドローンは相当ハードルが高いもののはずなので。ただ、ホントは調べれば分かるんですけどね。「どこで飛ばせばいいんだろう」とか。

南氏 それはそれでありますね。おもちゃのドローンを買って「どこで飛ばしていいですか」という質問はよくぼくも受けますね。許可がないことを気にする人も多い。二極化しているかもしれませんね、やってみる人と。やらずに手っ取り早く答えを知りたがる人と。調べれば分かるんだけど。

横田氏 調べない人、いますよね。一方で彼らは、「おもしろい」とか「いいな」と思えば突き進むんですよ。ということは、ドローンが生み出す魅力は、彼らにとってはまだ小さい、ということかもしれない。ぼく自身は「おもしろい」から突き進んだのですが、ほかの人にはそうでもないということはあり得る。ぼくにはドローンで撮影した映像はすごくおもしろいんですけど、そう思わない人は、その映像をみても「で?」みたいな感じになる(笑)

「桜ドローンプロジェクト」の経緯

南氏 「おもしろさ」や「すごさ」の感じ方には差がありますね。

横田氏 ありますね。ぼくはいま、全国の桜を撮影する「桜ドローンプロジェクト2020」という企画を進めているんです。

<桜ドローンプロジェクト2020=日本全国の桜を4Kドローンで撮影し世界に発信するプロジェクト。「桜を鑑賞する」という日本の独自文化をドローンの活用でそれまでにない視点で表現することを通じ日本にある地方の美しさを発信する>

横田氏 幅広い年齢層のクリエイターと一緒に作業をすることがあるのですが、20代前半の方とか15歳の動画クリエイターに動画作ってもらったりするのですが、「桜って別に興味ないっスよ」みたいな(笑)。桜を撮りに「ここ行くよ」って言っても、「ぼくはだいじょぶです」って(笑)。そのギャップを実感しています。

南氏 桜への思い入れの強さは、卒業の回数が影響するかも。年齢が高くなってから思うことが出てくるかもしれない。

横田氏 年齢だったり、それまでの経験だったり。

南氏 そういう層も含めてどうアテンションをとるのか、ですね。たとえば300メートル上空まで一気に上昇させるまでの時間を競うとか。速いと「すごい」と思ってもらいやすくないか。どう測るかは考えないといけませんけど。あと、絶対に自分じゃマネのできない神業を組み合わせないとクリアーできないレースとか。

横田氏 ぼくはドローンについては、大きくゲームチェンジする必要があると思っています。ふたつ軸がありまして、ひとつは、新しいことをやる。もうひとつが、圧倒的に認知数を増やす。特に認知が不足していると感じます。いま手掛けている「桜ドローンプロジェクト」も、そういう思いの中で企画しました。全国各地に関わって頂いて、それを世界に発信して、話題を作りたい。一方、レースはレースでやります。やっぱり、おもしろいから。ただ、ピラミッドの裾野を広げるのは今のドローンレースではない。

「見る、する、支える」の「見る」に工夫の余地 目標としてのライセンス化

南氏 運動会ぐらいシンプルな競技があればいいんですけどね

横田氏 そうそう。

南氏 最近の運動会は、危ない、という理由で競技がなくなっているものもあるんですが、たとえば棒倒しとか騎馬戦とか。でもあれ、シンプルですよね。勝ち負けがはっきりすると、見る人も「がんばれ」とか感情移入をしやすくなる。

スポーツって、見る、する、支えるのキーワードがあるんですけど、「見る」の部分がもうひとつ欠けていることがあるのではないかな、という気がしています。特にドローンレースではドローンが小っちゃいし速いしで、慣れている人や視力のいい人じゃないと何が起きているのか分からない。画面を用意してたくさん工夫を重ねておられることも存じ上げてはおりますが。それとは別に、シンプルに、「よーい、ドン!」で一斉にバーンっとスタートして、100メートル先のゴールに飛び込んで、勝ち!みたいな、そういうシンプルな種目があると違うんじゃないかと。

横田氏 そうですね。それに加えるとすると、「努力すればトップになれるんじゃないか」っと思えればなおいいと思います。ぼくももともとは目視でドローンを飛ばしていて、FPVはやっていなかったんです。やりたいな、と思ってシミュレーターをやりまくったんですね。そしたらある日シミュレーターで「世界ランク1位」みたいなのが出たんです。まだ実機で飛ばしたことがないのに。それで実際のレースに出てみたらそこで4位。その次の大会で1位。そこで「あれ? もしかしたらいけるな」って思えたんです。そのとき、ぼくですら、やったらいけるんだ、と思えたんです。動体視力がいいわけでも、ゲームをやっていたわけでもないですし、ラジコンをやっていたわけでもないぼくですら、という意味です。運動会の棒倒しとか玉投げにしても、工夫したら俺うまいことできるんじゃないか、って思えるじゃないですか。

――レースには「あこがれが足りない」という話を耳にします。ファンがふえるための戦略ってなんでしょう?

横田氏 いまぼく「新日本ドローンレース協会」をたちあげようとしているんです。

南氏 イノキ的な響き・・・(笑)

横田氏 もともとぼくがやりたかったことのひとつに、「ライセンス化」があります。いまのドローンレースでは、トップを目指そう!と声をかけてみても、初心者にとってはトップまでが果てしなく遠くて、目指しにくいな、って感じちゃうんです。集まってくるとしたら、お金や時間に余裕がある人。子供たちが「ぼくもやりたい」って思える環境じゃない。そこで、目標を作ることが重要だと思って、そのためにライセンスがあればいいと思っているわけです。

自動車のモータースポーツでも、国内の競技会やレースに出るにも、世界のレースに出るにも必要です。それがいったん目標点になります。まずは国内のB級を取って競技会に出場して、次に国内Aを取ると国内のレースに出られて、となります。そのあと国際を取ろうとなる人もいるし、海外には興味がないから日本でやりたい、という人もいます。そのまま踏襲するつもりはないけど今の時代にフィットさせた環境をドローンレースでも作りたいとぼくは思っています。

ライセンスは国交省の認定も取れればいいとも考えています。自作機にも、バッテリーの保護カバーや、プロペラガードをつけるなどの安全基準を設ける。自作しようとしても、レギュレーションが任意に設定されているために、特定のパーツや機体を買わないとできないような状況を変えたいんです。マニアにはいいかもしれないですけれど、一般に広げるには国交省認定などを設けたほうが分かりやすい。

裾野を広げるという意味では、アニメがもたらす波及効果も大きいと思っています。ドローンレースはよくミニ4駆に例えられるんですが、ドローンは社会的、産業的、教育的な価値を考えるとそれ以上だと思っています。それに、ミニ4駆がはやったときと今とでは、拡散させる力もテクノロジーも全く違います。

南氏 先ほどもちょっと触れましたが、ぼくもアニメによるdeployの可能性にはずっと注目しています。実際にアニメがきっかけではやったものも、スポーツでは多いですよね。野球、サッカー、バスケも。あらゆるスポーツが通ってきた道だと思います。産業にも結び付けやすいし、パイロットのセカンドライフにもつながる可能性があります。その意味でもやっぱり、分かりやすさは大事だと思うんです。

100メートル競走みたいなものは機会があればぜひいっしょにやりませんか? たとえば、ぼくらが毎年開催している「UAVデモンストレーション」というイベントがあります。屋外で産業機を飛ばすショー仕立てのイベントです。出場チームは、たとえば30分の時間をさしあげて、その時間の使い方について自分たちでシナリオを作ってもらいます。おぼれている人を助ける、というシナリオなら、うち(慶應義塾大学)のライフガードのメンバーの学生を動員して、かれらを水難者にみたてて救命胴衣を適切な場所に落としてみる、といった具合です。そういう場で、やってもらえると本当にありがたい。UAVデモンストレーションの趣旨は「ドローン前提社会に向けた理解と共感」を得ることです。単にビジネスショーとしてメーカーの機体のデモを見るだけじゃなくて、ギネス記録にチャレンジとかメーカーが本気出してスピード競争に挑戦してみるとか、ドローンの可能性を認知してもらうイベントにしたいと思っています。

■認知の機会を増やして「ドローン前提社会」を

南氏 ドローンが危ないものであると思われがちなのも、ドローンをよく知らないからということが大きいと考えています。福島県の南相馬でドローン物流の実験が行われたときには、初日こそ地元のおじいちゃんが指をさしてドローンが来た、みたいな反応をしていたんですが、二日目からは反応を示さなくなってきたというんです。当たり前になるから。そうなってくれればいいなと思うんです。そのためにも飛ばす機会を増やしたい。

横田氏 ほかの産業に比べてドローンは認知してもらう機会が極端に少ないですね。

南氏 ドローンで農薬散布をすると今でも毎回、通報されます(笑い)。そのたびに顔なじみのおまわりさんがやってくるので「おれだよ」ってあいさつをさせて頂きます(笑い)。飛ぶ回数が増えれば慣れてくるかな、とは思うんですけど。とにかく目に触れさせるということをやらないといまのまま変わらない。ぼくらは田村市(福島県)ではドローンの体験会をしたり、小学校向けにドローンを使ったプログラムを教えたりしているんですけど、その中では経年変化を追いたいと思っています。今は、「ドローンを見たことがある人?」って言うと、パッと手が挙がる。「触ったことがある人?」って聞くと、それが半分ぐらいになって、「持っている人?」で1人とか2人とかが残る感じです。これがどう変わるのか興味があります。

田村市ではドローンが当たり前になりつつあります。昨年(2019年)10月に各地に大きな災害をもたらした台風19号がありましたが、市の職員が率先して「ちょっとドローン、持ってくわ」って言って、被災状況の調査に出かけたんです。

横田氏 いいですね。

南氏 ぼくも「すごいね、それ」って言ったんですけど、当事者はそのすごさは認識しておられないんです。田村市は「ドローン前提社会」をつくるため、実験的に取り組んでいるところがあるのですけど、そのたむらモデルを大都市、東京とか、神奈川とかでも応用、活用できたらいいな、と思っていまして。

横田氏 ドローンの遊びって全てにおいて「善」なんですよ。

映像作品を作るにしても、ドローンレースをするにしても、子供たちがドローン体験をするとかにしても、やってると勝手に良い事につながる。産業にも、教育にも、レースにもつながります。その意味ではセカンドジョブも作りやすい。だから「あとから良いことが勝手についてくるから絶対にやったほうがいい」っていろんな子供や大人に言ってます。

桜ドローンプロジェクトも最初は「成功したら絶対面白い!」から始まったプロジェクトなのですが、40を超える自治体と協力して魅力を世界に発信しよう!っていつのまにか地方創生・日本文化の世界発信プロジェクトになっているんです。

ドローンレースにしたって、過去にぼくらが開催するマイクロドローンレースにほぼすべて参加してきた小澤諒祐くんは中学生で米津玄師のPVまで撮っちゃって。こういうことが起きるのは当然本人の努力が一番だけど、「楽しい!が仕事になるっていうこと」を体現しているよい例だと思ってます。

楽しみ方の開発を ベッティングという発想 パイロットはカッコよく

――いろんな話が出ましたね。

南氏 まとめ、というわけでもないですけど、ぼくはとにかく、子供たちに、たくさん、飛ばしてもらいたい。ドローンが当たり前社会になると言い続けている以上、子供のころから当たり前にしないとダメだと思っています。これをやりたい。今も小学生向けのプロジェクトを進めているのですが、そういったものを横につなげるようなことを、大学というファンクションがせっかくあるので、やれたらいいかな、と改めて強く思いました。それと、イベントごとはひとつ、ぜひ、お手伝いしたい。ドローンレースをやって頂くことも考えられるし、UAVデモンストレーションで会場となる陸上競技場のトラックをひたすらまわるでもいいですし、一定の高さまでビューンっ!と急浮上するのもいいし、シンプルなものを、産業機の航空ショーと組み合わせることができたらいいな、と思います。

あとエンタメとしては、ドローンレースの楽しみ方には開発余地があることを実感しました。見方、楽しみ方が分かると、愛好者は増えます。ラグビーもそうでした。「ジャッカル」という言葉がこれほど一般に浸透したことは過去にないと思います。ナビゲートをしてくれる優秀な実況役がいるとわかりやすいかもしれませんね。

横田氏 分かりやすいMCって大切ですね。ぼくがやりたいなと思っているのはスポーツベッティング。従来とは異なる応援のインセンティブを生み出せると思っていますし、ドローンレースはテクノロジーを使っているメリットがうまく生かせます。たとえば、加速度とか、スピードとか、進んだ距離は測れるし、そうしたデータを可視化できます。変換すれば会場のイスをゆらすとか、選手の感覚を体験できたり、一体となって応援できたり、選手の心拍数がリアルタイムで伝わるとか仕掛けがあったり。そういうしかけをやりたいですね。

子供って、ほんとにきっかけ次第じゃないですか。なのでそれを大事にしたいなと思っています。以前、子供の前でドローンを飛ばしたときに、関係者がぼくのことをトップドローンレーサーであると紹介してくれたみたいで、それに感動した子供たちが「サインください」って言ってきたことがあったんです。子供たちにとっては、それがあこがれになるかもしれないし、今後の自分の夢を考えるきっかけになるかもしれない。少なくともポジティブな思い出をつくることができる。だからレーサーは、あこがれの存在になる努力をもっとしないといけないと思います。もっとカッコをつけていい。というかカッコつけないと。服装もおじさんクサい人、多いし(笑)。ぼくはもう2~3年で、ドローンレースの時代が来るって思っています。おもしろいし、役に立つし、ドローンの遊びはすべてが善だと思っているので、やったほうが良すぎるぐらい。

南氏 ドローンがインターネットと似てるのは、ひとつきっかけがあるとさっと広がる感覚がある点です。インターネットはWindows95で市民権を得て広がりました。日常的にドローンが使われる場面を見聞きしているとか、操縦機会があるとか、ドローンに置き換えたらこんなに便利になったという体験とか、そういうことが見えてくると、とたんに広がるのではないかと思うんです。デザインの仕方次第かな、とも思っています。タレントが出てくるということかもしれないし、ライセンスの話もありましたけれど、それが話題になることがあってもいいし、そういうことが複合的に効果を発揮すれば、この2年ぐらいで一気に開ける可能性があると感じます。

きょうはありがとうございました。

横田氏 ありがとうございました。ぜひ一緒にやりましょう。(完)

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

JR東の「ドローンDX CHAMPIONSHIP」が高輪ゲートウェイで開幕 駅そっくりコースをIBIS2が白熱レース

JR東の「ドローンDX CHAMPIONSHIP」が高輪ゲートウェイで開幕 駅そっくりコースをIBIS2が白熱レース  ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感

ブルーイノベーション2日連続ストップ高 ほかのドローン株も大統領令や米中協議進展など好感  ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書

ACSLが前CEOの「不適切取引」解明の調査委設置を発表 7月めどに報告書  ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到

ACSLストップ安 「不適切取引」発表で嫌気売り殺到  【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人

【JapanDrone2025】過去最高の来場者を迎え閉幕 前年比8.3%増の23049人  ダイヤサービス、応急手当の協賛募集 「負傷者の手当てを知っている人を育成する講座の普及を」

ダイヤサービス、応急手当の協賛募集 「負傷者の手当てを知っている人を育成する講座の普及を」  米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」

米ジョビー、ドバイでエアタクシー試験飛行 2026年に「最初の乗客を」  CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増

CSPI-EXPO2025、4日間で5万7362人来場 前回比1万人増  ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発

ドローンで法面緑化 東興ジオテックとエアロセンスが「グリーンインパルス」工法開発  JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

JUAVが社会実装拡大をテーマの研究会を6月25日に開催

AAM開発の米ジョビー・アビエーションは6月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでパイロットが搭乗し、垂直離着陸の固定翼飛行を実施した。ジョビーは「2026年に最初の乗客を運ぶ」と2026年のサービス開始を目指している。ジョビーは開催中の大阪関西万博で「運航事業者」にもなっている。

ドバイ空港からパームジュメイラまでを12分で

ジョビーによるドバイでの飛行は、「piloted, vertical-takeoff-and-landing wingborne flights」で、パイロットが乗り、垂直離着陸をしたうえで、機体の固定翼で移動した飛行で、「eVTOL分野では初めての取り組み」としている。ジョビーはこの飛行を通じて、ドバイ地域での商用市場準備の取り組みを開始したことも明らかにした。ジョビーは直接運航、航空機販売、地域パートナーシップを商業化戦略の3本柱と位置付けていて、今回の試験飛行が「重要な一歩」と話している。

試験飛行はドバイ道路交通局、ドバイ民間航空局、UAE民間航空総局と連携して実施された。またドバイ道路交通局長官兼理事会会長のマタール・アル・タイヤー会長が立ち会った。

ジョビーは、ドバイ国際空港(DXB)、ペルシア湾の人工島であるパーム・ジュメイラ、現在建設が進められている世界第2の面積の人工のマリーナであるドバイ・マリーナ、超高層ビルブルジュハリファで知られるドバイ・ダウンタウンでの商業サービス導入を目指している。バーティポートはすでに建設が進められている。

ジョビーはDXBからパーム・ジュメイラまでをエアタクシーサービスで移動した場合、移動時間は12分で、45分かかる車での移動時間が大幅に短縮されると見込んでいる。

ジョビーがエアタクシーサービスで使う機体は電動で、パイロット1人と最大4人の乗客を乗せ、最高時速200マイル(約320km)で輸送できる設計と説明していて、ジョビーは「短時間の通勤、小旅行、地域間のシームレスな移動のために、より速く、より静かで、より便利な空の旅を提供します」と話している。

ジョビーの発表はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。東京株式市場グロース市場で7月2日、ACSL株がストップ安となった。午前9時29分にいったん1187円で寄り付いたがその後も売りが殺到し、再び取引の成立したない売り気配で推移した。ACSLは前日の7月1日、前CEOによる不適切取引判明を発表していて嫌気を誘ったとみられる。

いったん寄り付きその後売り気配に

ACSL株は取引き開始前から売り注文を集めていて、取引開始がはじまったしばらく値が付かないまま推移した。午前9時29分に値幅制限いっぱいいの、前日終値比300円安のストップ安となる1187円で取引が成立したが、その後も売りは止まらず、再び取引が成立しない展開が続いた。

ACSLが7月1日に発表した「お知らせ」はこちら

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

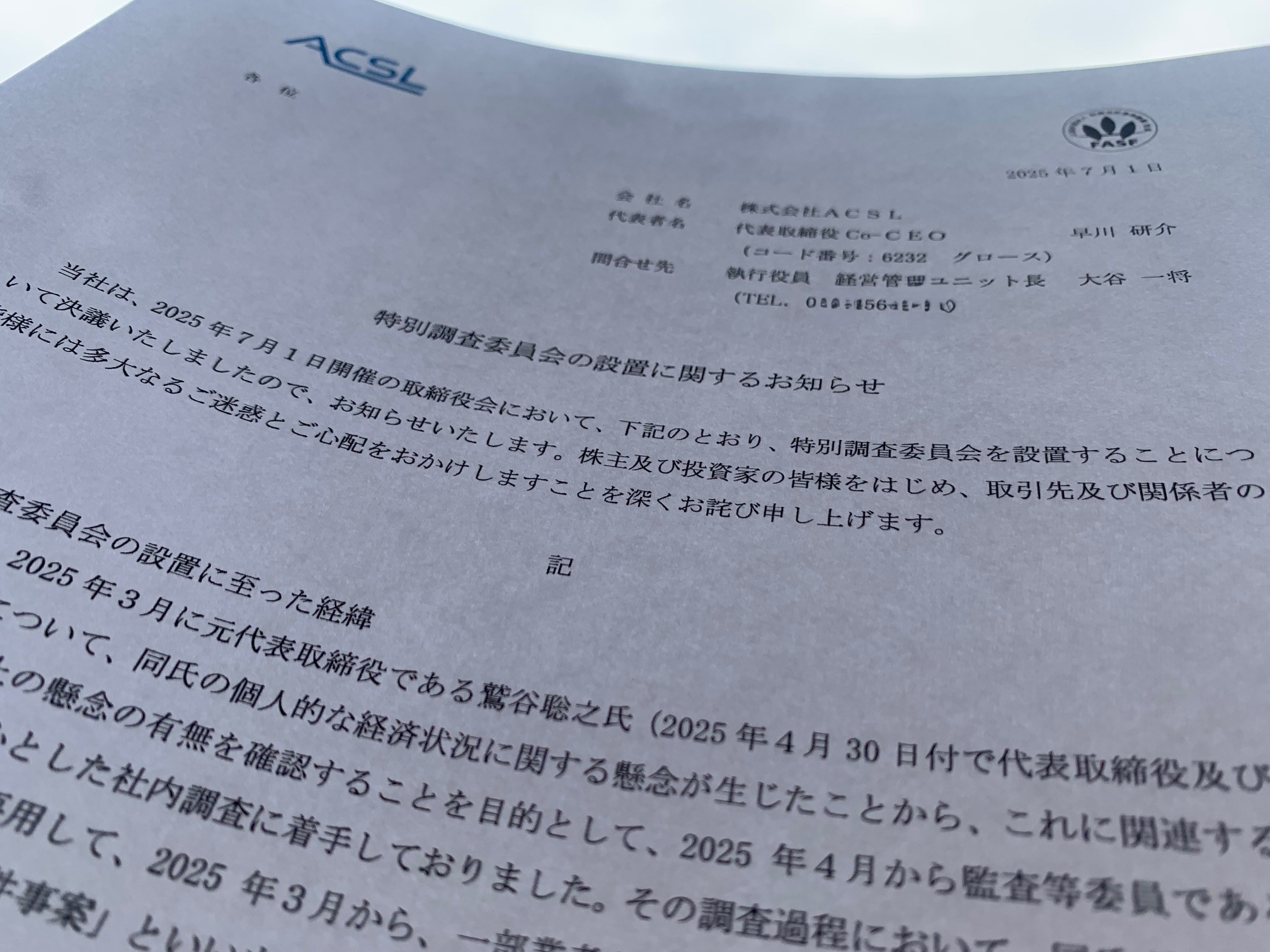

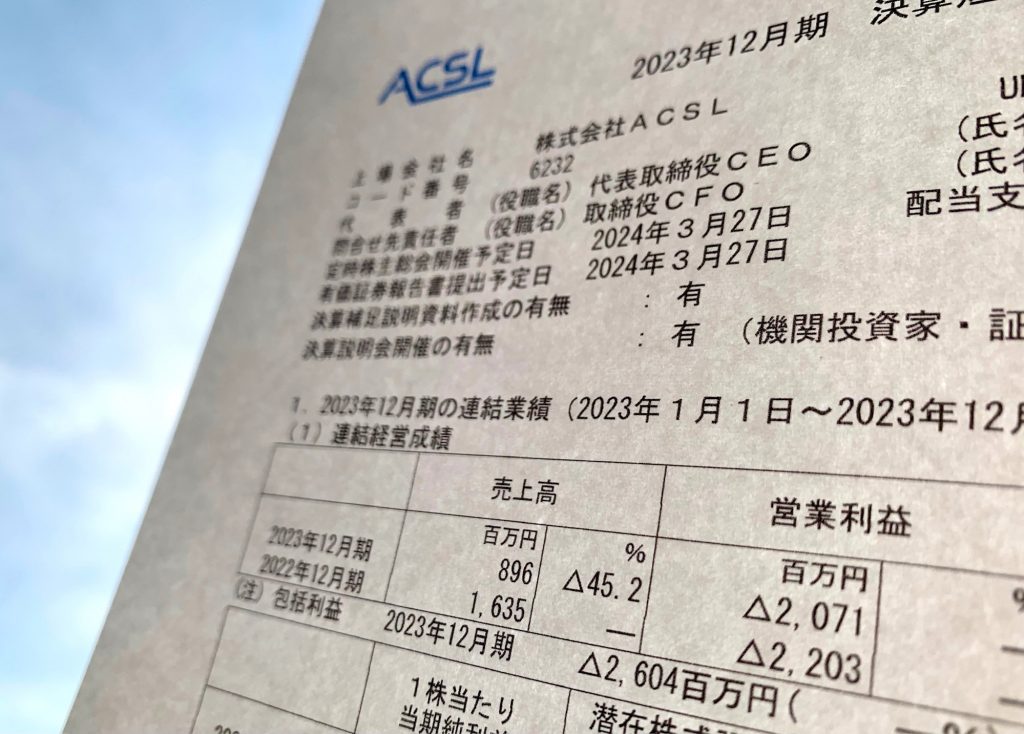

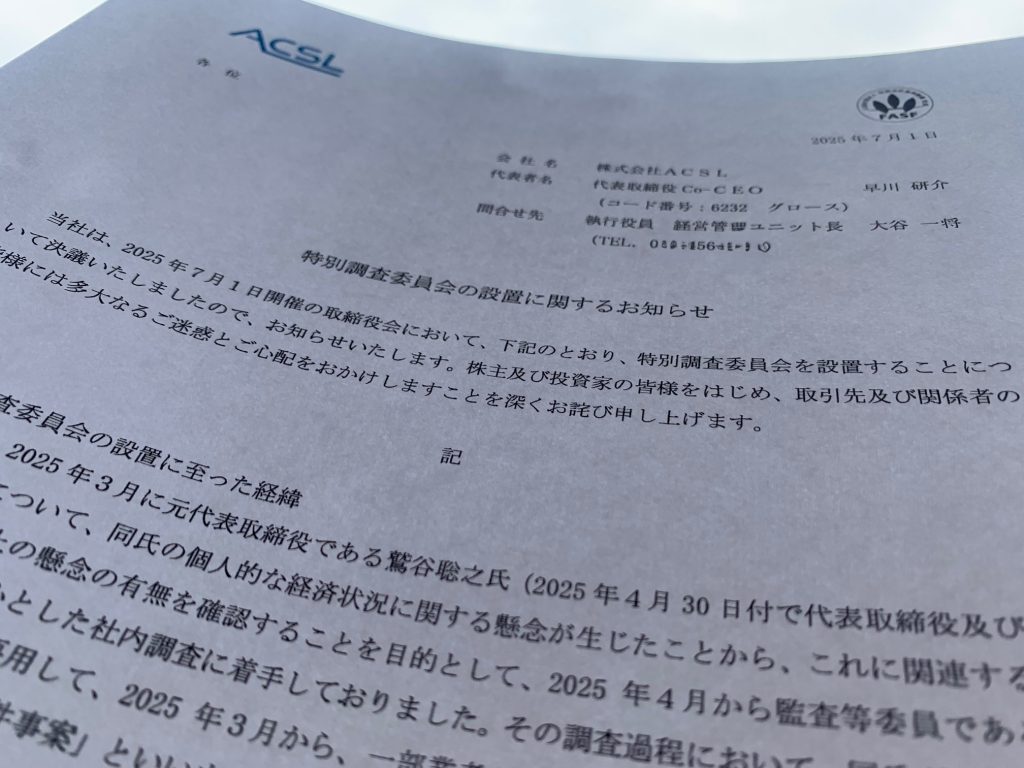

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。株式会社ACSLは7月1日、今年4月30日に退任した鷲谷聡之前代表取締役CEOが不適切な取引を行っていたとして、全容解明のため外部の弁護士と社外取締役の4人で構成する特別調査委員会を設置したと発表した。ACSLは業績に与える影響は精査中で、過年度業績への影響はないと見込んでいる。特別調査委員会7月中旬をめどに最終報告書をまとめる見込みだ。

「立場利用し業者と実態のない取引」

ACSLによると前CEOによる「個人的な経済状況に関する懸念」が3月に浮上し、4月に社内調査に着手した。調査で「(前CEOが)代表取締役の立場を個人的に悪用して、2025 年3月から、一部業者との間で実態のない不適切な取引を行っていた事実が判明」したという。ACSLは全容解明、厳正な対処、再発防止策構築を目的に7月1日の取締役会で特別調査委員会設置を決議した。

ACSLは「特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします」とコメントしている。

ACSLの発表はこちら。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.7.1

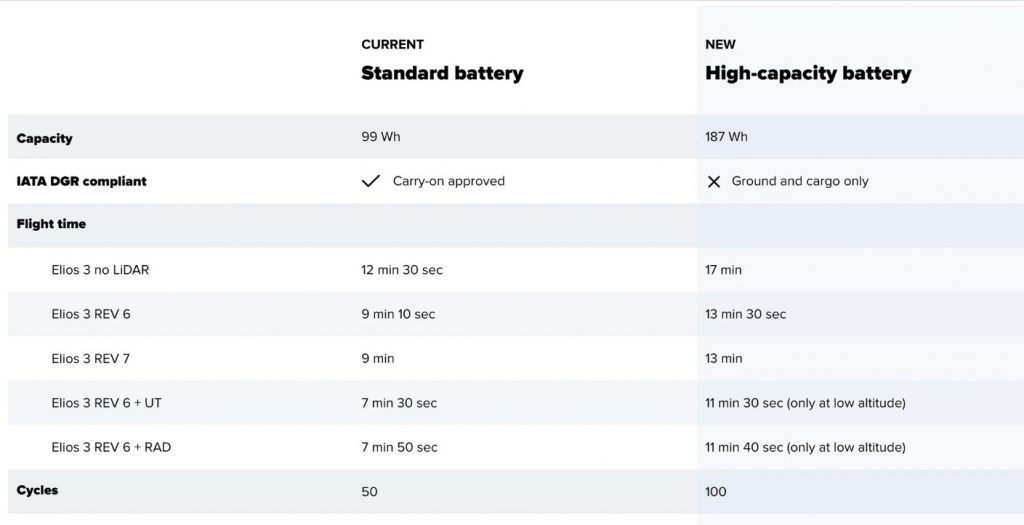

スイスのドローンメーカーフライアビリティ社(Flyability SA)は、屋内点検用球体ドローン「ELIOS 3」用の新しい大容量バッテリーを発表し、6月26日に販売を始めた。日本でも同社の正規販売代理店ブルーイノベーション株式会社(東京)が6月27日に発売を発表した。新しい大容量バッテリーを使うと1回の充電で、Rev 6 LiDARを搭載した場合の飛行時間が13分30秒となり、標準バッテリーの9分10秒から47%増えるという。

ブルー「点検業務の安全性と効率性が大幅に向上」

発表によると、ELIOS3用の新しい大容量バッテリーの容量は187Wh(8200mAh)と標準バッテリーの99Whから増強された。LiDAR搭載時の飛行時間を9分10秒が13分30秒に増やすことで作業効率を高める。なお、ペイロードがない場合の飛行時間は17分(標準バッテリーでは12分50秒)、UTペイロードを搭載した場合は11分30秒(標準バッテリーでは7分30秒)だ。また推奨充電サイクル(推奨充電回数)も標準バッテリー(50回)の2倍の100回になる。充電時間は大容量バッテリー専用の充電器を使えば、標準バッテリーと同じ1時15分だ。

一方、使用可能な周囲の気温は従来の45度から35度にかわるので注意が必要だ。

利用にあたって利用者はユーザーマニュアルを理解することとファームウェアのアップデートが義務付けられる。

ELIOS3は、コンピュータービジョン、LiDARテクノロジー、NVIDIAのグラフィックエンジンを独自に組み合わせた「Flyaware」と呼ぶSLAMエンジンを搭載する屋内点検ドローンで、屋内を飛行中に自己位置を高い制度で推定し、リアルタイムで3Dマップを作成したうえパイロットの手元のタブレットにもリアルタイムに表示するなど屋内点検に求められる機能を集めている。GeoSLAMsソフトウェアパッケージとの統合で三次元データ化も可能だ。Flyabilityが英Cygnus Instruments(シグナス・インスツルメンツ社)との提携で開発され、2024年5月に導入された「UT 検査ペイロード」を使えば、立ち入り不可能な空間内の高い場所や狭小空間で、超音波による壁面の厚さ測定も可能だ。

フライアビリティ社は大容量バッテリーを、フライト最適化への取り組みを強化する技術と位置付けている。今年(2025年)4月に搭載したスマートRTH(Smart Return-to-Home)から始まっていて、最短の安全なルートで出発点に戻る機能や、バッテリー交換後にElios 3が自律的にスマートRTH発動地点に正確に戻りミッションを再開、継続するという。フライアビリティは「これにより飛行時間が短縮され、運用効率が向上し、パイロットはバッテリーや飛行時間の管理ではなく、最も重要なデータ収集に集中することができる」と発表している。

ブルーイノベーションも「これにより、パイロットはより余裕をもった飛行計画を立てることができ、点検業務の安全性と効率性が大幅に向上します。さらに、充電可能回数が従来の2倍に増加したことで、バッテリーの交換頻度と運用コストの削減にも貢献します」とコメントしている。

ブルーイノベーションの発表はこちら

フライアビリティ社の説明はこちら

左が大容量バッテリー、右は標準バッテリー AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2025.6.30

千葉・幕張メッセで6月18~21日に開催された建設、測量技術の展示会「第8回国際 建設・測量展」(CSPI-EXPO2026)の主催団体、「国際建設・測量展実行委員会」は、期間中の来場者が合計で5万7362人だったと発表した。前回実績を21.3%上回った。

DJI、AMUSE ONESELFなどJapanDrone不参加組も

来場者は全体で前回実績(4万7294人)より1万以上増えた。来場者の内訳は業界来場者が45700人で全体の79.7%を占めた。「VIP」が4781人、報道関係者が45人、来賓が50人、一般来場者は6786人だった。主催者はこの数字は確認作業後、修正の可能性があると伝えている。

ドローン事業者の出展者も多く、今回もDJI JAPAN、AMUSE ONESELF(アミューズワンセルフ)、スペースワン、エアロセンス、テラドローン、ジュンテクノサービス、CHCNAV、セキド、システムファイブ、ブルーイノベーションなどがブースを構えた。

DJI JAPAN、AMUSE ONESELFなどのように、ドローンの展示会にブースを構えていない顔ぶれや、スペースワンなどのようにJapan Droneの出展と異なる展示構成が見どころとなった。

DJI JAPANは産業用ブランド「DJI ENTERPRISE」を前面に押し出して、「MATRICE 400」や「DJI Dockシリーズなどを展示した。CSPIの公式ページでは「Matrice 350 RTK」の展示を予告していたが、新型機が発表されたことから「MATRICE 400」が展示の中心になった。映像伝送システムが一新され制御感覚が格段に向上し効率性が向上したバッテリーシステム、包括性が高まった安全機能、パワフルな積載性能などが話題を集めブースでも多くの来場者が足を止めていた。

DJI Dockシリーズでも最新機、DJI Dock 3が展示の中心で、DJI Matrice 4D、またはMatrice 4TDの高性能ドローンを搭載し24時間365日のリモート操作を可能になったことで話題を集めた。このほかフレームベースのLiDAR、独自開発の高精度IMUシステムを備えるZenmuse L2は、フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載するZenmuse P1は、広角カメラ、ズームカメラ、赤外線サーマルカメラ 、レーザー距離計、NIR補助ライトの5つの主要モジュールを搭載するZenmuse H30シリーズも展示された。

ブースでは連日、講演も開催。DJI Dockの活用法のほか、このところドローン事業者の間で話題の機体認証などが取り上げられ、多くの来場者が足を止めていた。DJI JAPAN標準化政策ディレクターの浦野靖弘さんは「ソリューションを求める来場者に関心をもっていただけた」と話していた。

スペースワンは6月上旬のJapanDroneで話題になった大きなLEDディスプレイをCSPIににも投入し、入口に近い場所で来場者の目を引いた。カナダのDeep Trekker社が開発した管路点検用ロボットパイプクローラー「PIPE TREKKER(パイプトレッカー)」シリーズ「A-150」と「A-200」を目立つように配置したことがJapanDroneとの大きな違いで、開場早々、このクローラーの説明を求めた来場者がブースに立ち寄っていた。A-150は管径150~600mm、A-200は管径200~900mmに対応する。それぞれHDカメラやパン・チルト・ズーム機能を搭載しているほか、水深50mの耐水圧構造を備えていることが特徴だ。このほかJapanDroneでも話題だった中国CHASING社の最新水中ドローン「CHASING X」がブース正面に展示されて来場者んぼ足を止めていた。8基の大型スラスターを搭載し、どの方向へも移動できる。高精細4Kカメラと12,000ルーメンの高輝度LED照明で鮮明で安定した映像の取得に寄与する。

ブルーイノベーションはコンパクトなブースの中にフライトエリアも設けて屋内空間の点検・測量ドローン「ELIOS 3」と、点検用ペイロード「UT 検査ペイロード」を展示した。AMUSE ONESELFは入口に近い一角に広々としたブーススペースを確保。陸域と浅水域で使えるグリーンレーザースキャナシステム「TDOT 7 GREEN」や、ドローン搭載用レーザースキャンシステム「TDOT」と秒間最大2,400,000パルス、400ラインのリーグル社製「VUX120」を融合したハイエンドレーザースキャナシステム「TDOT 7 NIR-S」、汎用型レーザースキャナシステム「TDOT 7 NIR」のほか、国産エクステンダーで搭載なしの場合に4時間と長時間飛行を可能としたハイブリッドドローン「GLOW.H」などを展示し、多くの来場者が訪れていた。

ジオサーフは高精度な位置情報ソリューションを開発する中国ComNav Technology社のJupiter Laser Visual RTKを中心に展示。Jupiter Laser Visual RTKは最先端のGNSS、IMU、レーザー、デュアルカメラ技術を統合したハイエンドGNSS受信機で、従来到達が困難だった場所や、信号が遮断された場所、危険な場所で没入感ある測量や杭打ち作業が可能になる。

CSPI-EXPOは、前回まで「建設・測量生産性向上展」だったが、今回から「国際 建設・測量展」に名称を変更し、開催目的を建設・測量業界の発展貢献をさらに明確化していた。

スペースワンのブースにはCHASING Xがブースの正面に置かれた

スペースワン代表取締役の小林康宏さんがブースに置かれた水槽の中に展示している水中ドローンを操作。背景のパネルでパイプクローラー「PIPE TREKKER」が目立つように展示されていることが分かる

DJI JAPANのブースで来場者に対応していた同社標準化政策ディレクターの浦野靖弘さん

ひっきりなしに来場者が訪れていたAMUSE ONESELFのブースと冨井天夢さん

ブルーイノベーションのブース

ロボティックスジャパンのブースで来場者対応をする佐々木弘之代表取締役

ジオサーフのブース

エアロセンスのブース

テラドローンのブース

CHCNAVのブース

CSPI会場には多くの来場者がつめかけ、午前10時の開場にあわせ長い行列がホール内に吸い込まれていった

ACE-1のブース AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

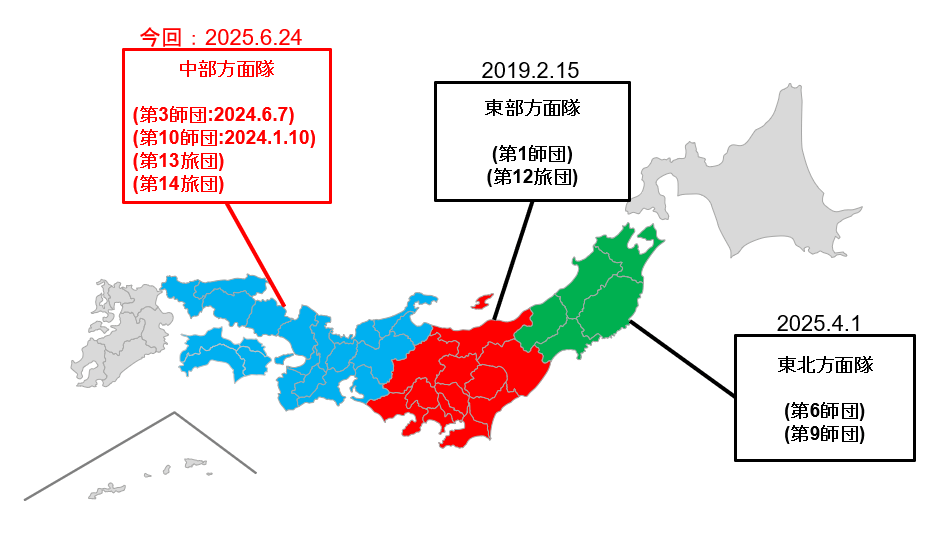

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は2025年6月24日、陸上自衛隊中部方面隊と災害時応援協定を締結したと発表した。応援エリアをさらに拡大した。

中国地方、四国地方も対象に

JUIDAは中部方面隊の第3師団、第10師団と個別に協定を結んでいた。今回中国地方を管轄する第13旅団、四国地方を管轄する第14旅団も含むことになった。すでに東部方面隊、東北方面隊と提携を結んでいて、応援エリアの拡大を進めている。JUIDAの公式サイトの中で紹介している。

https://uas-japan.org/information/36636/

JUIDAの陸自協定エリア

車両へのドローン積載訓練の参考写真 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。