埼玉県の大野元裕知事は5月1日、八潮市内の県道で陥没しトラックが転落した事故で、2月にドローンが発見した通り、地下10m、現場から下流に30mの地点で、残されていたトラックの運転席部分に男性の姿が見られたことを明らかにした。同日、消防隊員らが立ち入って確認した。翌5月2日、午前5時前から消防などが男性を引き上げ、その場で死亡を確認した。

各地で対策会議 ドローン運用を含め対策強化を

陥没事故は1月28日に発生した。救出作業は二次被害のリスクが想定されたことなどから難航した。陥没から8日後の2月5日に、ブルーイノベーション株式会社(東京)や株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)のドローンが地下の様子を確認することを試みた。その結果、Liberawareの超狭小空間点検ドローンIBIS2が陥没場所から離れた下水管内でトラックの「キャビンのようなもの」を見つけた。これが、その後の救出活動の方針の軸となるなど転機となった。現在、みつかった男性が運転手であるかどうかの確認を進めている。

道路陥没のリスクが高まっていることに関連し、今後、県などによる災害対応の課題や改善点の洗い出しが進められることが期待される。特に、ドローンの活用については、早期の投入要請ができなかったのかどうかなど初期対応を含めた課題、改善点の洗い出しが不可欠とみられる。ドローンに関する基礎知識の共有の是非なども議題になりそうだ。

また陥没事故発生以来、各地で国、地方の担当者などが参加する連絡会議が招集されるなど対応の必要性が高まっており、点検の強化など災害防止対策の見直し、実施が求められることになる。

なお、DroneTribuneは見つかった男性、ご遺族にご冥福をお祈り申し上げます。また、救出、復旧に尽力してこられた関係者、これから復旧にあたられる関係者に敬意を表し、そのために不自由な生活を強いられた地元のみなさまにお見舞い申し上げます。

八潮陥没事故現場周辺(グーグルmapの画像) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.2.6

埼玉県八潮市の道路陥没で、対応にあたっていたドローン運航業務のチームが2月5日、下水管内でドローンを飛行させた。このうち株式会社Liberaware(リベラウェア、千葉市)が開発した超狭小空間点検ドローンIBIS2(アイビスツー)が「キャビンらしきもの」を発見した。埼玉県が発見した事実を公表した。埼玉県によるとこの飛行で、下水管内には事前に推測されていた堆積物があり、管内をふさいでいることも分かったという。現場では一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)が統括し、屋内空間の点検に使われるドローンが運用された。IBIS2のほかブルーイノベーション株式会社(東京)が運用するスイス、Fliabirity社の屋内点検用球体ドローンELIOS3も運用されている。埼玉県は2月6日以降も、ドローンで状況の確認を進める。

大野知事「これまで手がかりなしだった。これで一歩前進」

埼玉県によると、IBIS2が埼玉・八潮の陥没対策として飛んだのは2月5日午前10時25分から45分の20分間。陥没現場より下流方向に600mほどのところにあるマンホールから機体を投入した。もともとは、下水管の流れをせき止めているものがあると推測されていたため、この下水管内の捜索を邪魔している堆積物の有無や状況を確認するための飛行だった。IBIS2はマンホールから陥没現場方向に400~500mのところに、金属製の白っぽい構造物が、下水管の水につかり一部が水面に出ているのを見つけた。

埼玉県はIBIS2が飛行後に撮影した映像を確認し、同日午前11時34分に「キャビンらしきもの」と判断した。「らしきもの」と含みを残しているのは、「原型をとどめておらず正確な判断ができないこと、該当するクルマであると断定できないこと」によるという。

またIBIS2はこの「キャビンらしきもの」からさらに陥没地点近くまで進んだ場所で、下水管をふさぐ堆積物も確認した。ただし堆積物そのもがなにかはわかっていない。また人の姿もこの時点では確認できていない。

埼玉県の大野元裕知事は2月5日夕方の会議や記者会見で「これまでも何度かドローンを挑戦してうまくいかなかった。今回、下水管の水位が下がり下流側から飛行ドローンを投入することができた。これは支障となっているものを確認するためだった」「われわれとして力を尽くし、また多くのみなさまの協力を頂きながら、これまでの事故から一週間で手がかりがほぼなかった。今回ようやくの一歩前進。奇跡を信じる」「今回超狭小空間点検ドローンによる管渠(かんきょ)内の確認ができ、キャビンらしきものを発見した。引き続きドローンを使用してまきこまれた方の消息などの確認をお願いしたい」などと述べた。

複数の情報を総合すると、現地には能登半島地震の被災現場でも状況確認、物資搬送などで活躍したJUIDAのドローンチームが八潮の現場にかけつけている。JUIDAの統括のもと、IBIS2のLiberawareのほか、内部に損傷を及ぼさないよう機体を球体ガードで覆った屋内点検用ドローン「ELIOS3(エリオススリー)」も満ち込まれ、ブルーイノベーションが飛行させているとみられる。

現地では、「速い水流、土砂、人が活動できる濃度を超えた硫化水素」が作業を阻んでいる。堆積物により下水管内の水流がせき止められていることは、下水管内で鉄砲水が起きるリスクと背中あわせで、人が立ち入れない危険の要因となる。今回、堆積物や「キャビンらしき」ものの場所の特定ができたことで、今後は肝心の人の確認や下水道機能の確保、周辺住民の生活確保などへの手順策定などの対応を加速させることになる。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)などは12月20日、埼玉県本庄市で地域に住む65~74歳のリタイヤ層を対象にしたドローンの教習の様子を公開した。NTT東の健康増進の実験の一環で、ドローンの操作に伴う思考、行動、感情が健康増進に役立つ可能性があることに着目した。参加した13人はインストラクターの助言に注意を傾けながら、和気あいあいと滑らかに動かす技を身に着けるべくスティックと格闘した。

吉田・本庄市長「自治会活動に革命を」 参加者「外壁点検をドローンでできれば」

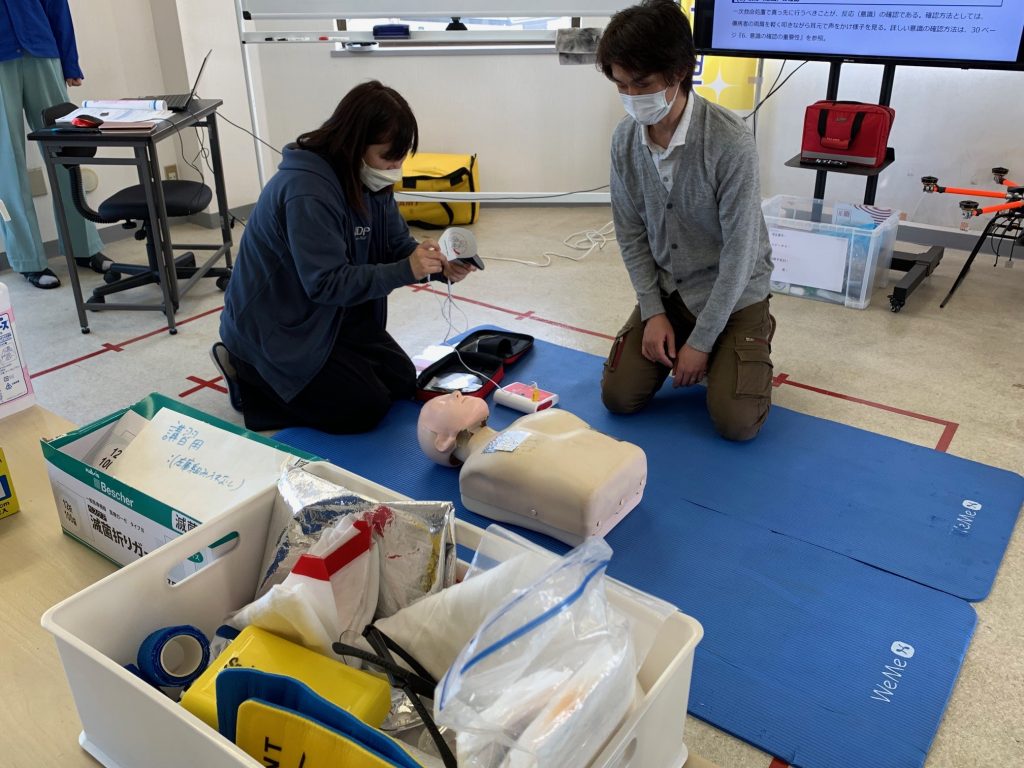

教習に取り組む参加者 この日の取り組みは「シニア受講生によるドローン操縦技術発表会」として公開された。実施したのはNTT東日本埼玉事業部、本庄市自治会連合会、国立大学法人筑波大学、一般社団法人日本UAS産業振興協議会。JR八高線児玉駅に近い民間企業の敷地を借りて行われた。教習機体はParrotのANAFI。ブルーイノベーション株式会社のインストラクターが講師を務めた。本庄市の吉田信解市長も会場を視察に訪れ、参加者が楽しそうに練習している様子に目を細めた。

参加者は、会場に設置された画像をドローンに搭載したカメラでとらえることを目標にドローンを飛行した。現在、この地域でボランティアにより人手で行われている防犯活動や、環境美化活動をドローンで代替することを想定したという。

参加者の一人で元市役所職員の加藤典義さん(70)は、「話を聞いて新しいことができるチャンスと思って参加しました。市役所では主に建築関係を担当していたのですが、たとえば外壁や屋根の点検をドローンですることができるといいですね。ただ、これまでの実感としてはまだまだ。対象物との距離を一定に保つのが難しい。点検するなら、そこまでいかないと。でも飛ばすのは楽しいです。大学のときにグライダー部に所属して、空を飛んでいたので、飛ぶことと高いところは大好きなんです。これからがんばります」と話すと、軽快な足取りで、真剣なまなざしを携えて再び練習に戻った。

一連のカリキュラムを終えると参加者には終了証が手渡された。目的は操縦の手ほどきで、12月に国家資格化された操縦ライセンスの取得とは直接には関係はない。このため地域貢献のために飛ばすとなると、必要に応じて個人で操縦ライセンスを取得するか、関係機関に必要な申請をして飛ばすかする必要がある。

この実験はNTT東日本が、健康長寿研究で知られる久野譜也筑波大学大学院教授に相談を持ち掛けたことがきっかけで実現した。久野氏から吉田本庄市長を紹介され、シニア人材の構成比が高い自治会組織とも連絡を取り合い本庄での実施が決定。11月9日にJUIDA、NTT東、筑波大、本庄市自治会連合会の4者で共同実験協定書にサインした。これに基づき自治会が65~75歳の参加を募ったところ、13人が参加を表明し、11月下旬から知識や操作技術の習得に励んできた。

NTT東埼玉事業部の林若菜主査は「注目したのは、ドローンを使う際にどこを飛ばすかを考える思考、飛ばすために外出する行動、操作のための手先の活用、目標を達成した場合の感情の動きなどが期待できる点です。これらが健康長寿に役立つと考え、今後分析を進めます。そしてドローンを飛ばせることで地域で課題解決のプレイヤーとなりうるかどうかも検証します」と説明した。

本庄市自治会連合会の岩上高男会長は「ドローンの実証実験をやりたいという話しが持ち掛けられたときには、なぜ自治会連合会にドローンなのか?と思いました。しかし考えてみると、リタイヤした人の集まりが自治会連合会でもあるといえます。NTT東として取り組むのは今回が初めて、という話も伺い、取り組むのであればなんでも一番がいい、という思いで賛同しました。今後地域にどのように役立てるのかが楽しみです」と期待を述べた。

視察に訪れた吉田市長は「会社でリタイヤされた方々の集まり、と言っても自治会の果たす役割は地域にとってとても大きいのです。本庄では防犯パトロール、街路灯の点検、見守り、ゴミ出しのほか、伝統行事を守ることも自治会が大きな役割を担ってくれています。自治体連合会の岩上会長も行事を守っておられます。地域をよくするベースが自治会です。ドローンを使うことで、自治会活動の革命が起きることを期待しています」と自治会の重要性を説いた。

JUIDAの岩田拡也常務理事は「ライト教育」と明記してあるパネルを示しながら、「JUIDAは全国にスクール網をはりめぐらしパイロットを輩出しております。基本的な教育やプロフェッショナル向けの教育を展開しておりますが、今後は、生活の中で役立つ使い方に関するレクチャーにも取り組んでいきたい。その取り組みの第一歩が本庄です」と今回の意義を強調した。

NTT東日本の佐々木達也課長は埼玉事業部には新しい技術を活用してビジネスモデルをつくることをミッションにしているチームを持っています。ドローンに限らず、こういうことができるのではないか、と仮説をたて、実験をつうじて社会実装、サービス化などを考えている。生活スタイルに変化はあるのか、などが仮設を少しずつ検証しています。分かってきたことを改めて報告したい」と話した。

シニア世代からドローンの担い手になる動きは全国で進んでいる。消防、警察、自衛官のOBや、農業従事者、測量経験者、森林事業者など、ドローンに期待される職務を現役のときに経験していたリタイヤ層が多い。NTT東の取り組みが軌道に乗れば、高齢者層へのドローンの普及を後押しする可能性がある。今後、筑波大と効果の検証を進める考えで、その効果に期待が寄せられる。

参加者は「JUIDA」のビブスを着用して練習。プロポを持っていない人も持っている人の操作をみて学ぶ

あいさつする本庄市の吉田信解市長

練習中

3チームに分かれて練習

実施者が記念撮影 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.9.20

ロボット開発支援施設「SAITAMAロボティクスセンター(仮称)」の整備を進める埼玉県が10月14日に「第2回ロボティクスセミナー~ドローンの研究開発と活用の潮流~」をさいたま市の起業支援拠点、「新都心ビジネス交流プラザ」(さいたま市中央区)で開く。福島ロボットテストフィールドの所長で一般社団法人日本UAS産業振興協議会の理事長を務める鈴木真二氏、埼玉県内でドローン物流の実現に向けた動きを加速させている秩父市、楽天グループ株式会社(東京)、埼玉県内に本社を構える株式会社NTTe-Drone Technology、プラットフォーム関連技術を手がけるブルーイノベーション株式会社(東京)などが登壇する。

2026年のSAITAMAロボティクスセンター(仮称)開所に向け機運醸成へ

セミナーは埼玉県が2026年度の開所を目指す「SAITAMAロボティクスセンター」の周知活動の一環。センター開設に向けた関連産業の機運の醸成も目指す。今回のセミナーではドローンに焦点をあて、12月に迫る都市部での補助者無し目視外飛行を意味する「レベル4」の解禁を前に、鈴木氏が「レベル4実現に向けたドローンの新制度と今後の展望」について講演するほか、秩父市産業観光部の笠井知洋氏と楽天グループドローン事業課の谷真斗氏が、は、両者が秩父市で進めているドローン物流の取組を「中山間地域におけるドローン物流による社会的課題解決」の演題で披露する。

また、ブルーイノベーションは熊田貴之代表が「これからの社会インフラを支えるドローン・ロボットのプラットフォーム」、NTT e-Drone Technologyも山﨑顕代表が「埼玉発で進めるドローンの社会実装」の演題で登壇する。このほか、SAITAMAロボティクスセンターの説明や、参加者同士の交流会が予定されている。

申し込み案内とフォームはこちら

<開催概要>

名称:第2回ロボティクスセミナー

主催:埼玉県

日時:2022年10月14日(金)13:30~16:30

内容:説明、講演、交流会

会場:新都心ビジネス交流プラザ4階会議室(さいたま市中央区上落合2-3-2)

またはオンデマンド配信(10月21日~11月4日)

参加費:無料

セミナー会場となる新都心ビジネス交流プラザ(右)

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。