6月26日に開幕したJapanDrone2023 が盛況だ。開会式には関係各省の担当者らが顔をそろえ、会場には視察陣が続々と訪れ、試乗できる機体を展示しているブースには行列ができた、遠隔地とのリアルタイムの中継をみせたり、操縦体験ができたり来場者の好奇心を満たす工夫も随所にみられる。JapanDroneは6月28日まで、千葉・幕張メッセで開催される。

田中元復興相、経産、国交、農水ら開会式に登壇

展示ブースを構えたのは国内200団体、海外39団体の239団体。幕張メッセ第5、第6の2ホールに色とりどりの個性豊かなブースが並び、目的を持つ来場者も初心者もそれぞれの関心に合わせて会場内をまわり、足を止め、展示に見入り、担当者と交流をしている。

初日の開会式には関係各省らが顔をそろえた。主催者である一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長は出展数を紹介したうえで「過去最大規模の出展となっており、新たなビジネスチャンスを築く場になればうれしい」とあいさつした。来賓として登壇した田中和徳元復興相(ドローン議連会長代理)は「課題解決と付加価値創造のできる夢のある技術。毎回、利活用の進歩に驚嘆していて、これからより多くの人々が利便性を享受できるよう期待したい。その環境整備については政治の面からしっかりサポートする」とあいさつした。

このほか、経産省製造産業局審議官・恒藤晃氏、国交省航空局安全部長・平井一彦氏、国交省総合政策局技術政策課長・川村竜児氏、復興庁原子力災害復興班企画官・黒田俊久氏、農林水産省農林水産技術会議事務局研究総務官・山田広明氏らがあいさつし、テープカットに臨んだ。

開会のあいさつをするJUIDAの鈴木真二理事長

あいさつする田中和徳元復興相(ドローン議連会長代理)

開会式では関係各省などの代表があいさつ 米LIFT社のHEXAやVR機がGMOブースに 試乗希望者が行列

GMOブース前にできた行列 多くの時間帯で行列を作っているのはインターネット関連会社GMOインターネットグループ(東京)だ。同社のブースには3月に同社の熊谷正寿代表が大阪城公園(大阪市)で搭乗して飛行した米LIFT社(LIFT Aircraft INC.)製の1人乗り機体「HEXA」の実機が展示され、来場者は乗り込んで写真を撮ることができる。ブースには「HEXA」の操縦トレーニングに使われるVRマシンも置いてありこちらも体験可能だ。初日の26日にはLIFT社のマット・チェイスン(Matt Chasen)CEOがブース内のステージに登壇した。

見所豊富なこのブースには視察も多い。初日の26日には鈴木英敬内閣府大臣政務官(前三重県知事)、27日には猪口邦子元少子化・男女共同参画担当大臣が訪れ、機体をのぞきこんだり、LIFT社のチェイスンCEO、機体のセキュリティーを担うGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(東京)の浅野昌和CTO室室長、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(東京)代表取締役の牧田誠CEOらと話し込んだりしていた。

GMOブースはこのほかドローンのハッキングを実演し、セキュリティの重要性を伝えるデモンストレーションも行っており人の波が絶えない。

鈴木英敬内閣府大臣政務官が視察

猪口邦子元少子化担当相が視察

視察は続々。対応するマット・チェイスンLIFT社CEOら 創意工夫、研究成果報告、プロジェクト紹介も

KDDIスマートドローンの中継デモ 各ブースもデモンストレーション、研究成果報告、新製品の発表など来場者の好奇心を満たす工夫を凝らし個性を競演している。

KDDIスマートドローン株式会社(東京)は、JapanDroneの会場である千葉市・幕張メッセのブースと、千葉県君津市にある同社が運営するドローンスクールが入居する廃校を利用した地域再生拠店「コードベースキミツ」をつなぎ、コードベースキミツに設置しているドローンを、幕張メッセから操縦し、その様子を幕張に設置したディスプレイで確認するデモンストレーションを実施している。

東洋製罐株式会社(東京)はスプレー缶をドローンに搭載して、塗装、防錆、鳥よけなどのソリューションを提案している。同社のブースではドローンメーカーDJIの最新産業用機、Matrice350RTKにスプレー缶を搭載したデモ機を用意し、来場者がまとに水を噴射する体験ができる。株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマークは次世代アバターロボット開発のugo(ユーゴー)株式会社(東京)の開発した身長180㎝のアバターロボットugoとドローンを連携させたインフラ点検ソリューション「ugo +drone」を実演している。

株式会社Liberaware(千葉市)は軒下、天井裏、水道管など狭小空間の点検に活用できるドローンIBISの機能を刷新した「IBIS2(アイビスツー)」を発表、26日にリリースした。20cm、243gの軽量小型機体で直径50cm の配管内の飛行ができる。JapanDroneのブースで実機の飛行をデモンストレーションしている。

このほかJUIDAが発行している技術論文集などの研究成果をポスターにまとめて公開するポスターセッションも、会場の中央に配置。日替わりで筆者が論文の内容を発表し、来場者が聞き入っている。

公開されている技術の活用でドローンを活用したソリューションの高度化を目指すコミュニティー、DOP Project(ドッププロジェクト)もブースを構え、連日多くの来場者が足を止めている、

JapanDrone2023は28日まで開かれている。

「IBIS2」を発表したLiberawareのブースにもひとだかり

オープンソースコミュニティを提案するドッププロジェクト

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2022.6.26

千葉・幕張メッセで開催されたドローンの大規模展示会、JapanDrone2022は6月23日、期間中の来場登録者を1万7021人まで伸ばして閉幕した。来場登録者は2016年の初開催以降で過去最大となった。すぐれた出展に贈られるBest of Japan Drone Awardでは来場者の投票で選ばれる「オーディエンスアワード」にKDDIスマートドローン株式会社が選ばれた。次の8回目の開催となるJapanDrone2023は、2023年6月26~28日に、幕張メッセで開催することが発表された。初の地方開催にも乗り出すことになり、第一弾として、2022年12月6、7日に福岡・福岡国際会議場を会場に開催される。

地方版JapanDroneを12月6、7日に福岡で開催へ

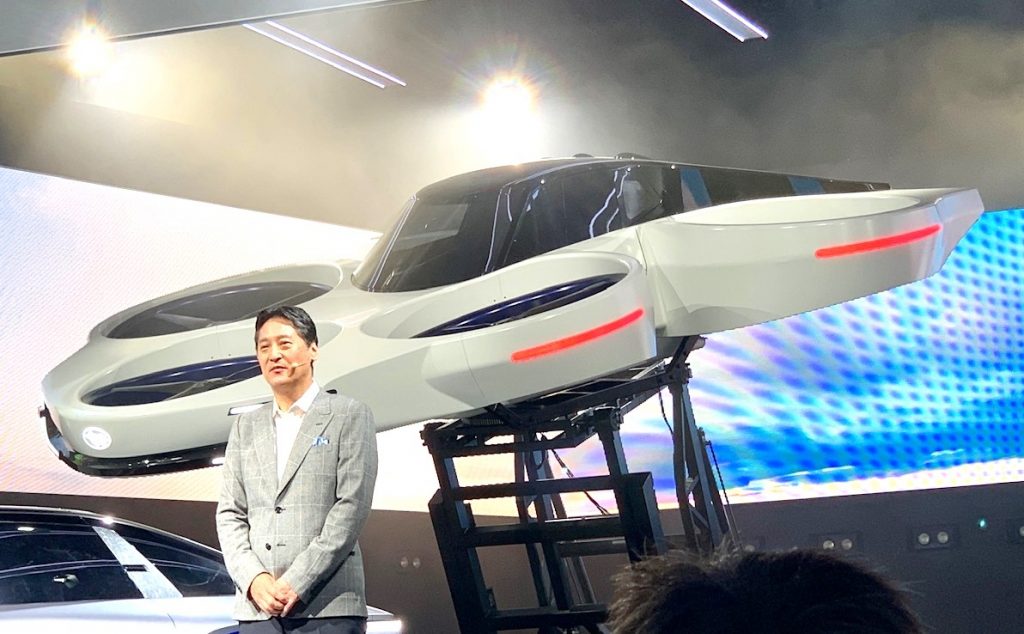

「オーディエンスアワード」に選ばれたKDDIスマートドローン株式会社の博野雅文代表取締役社長(右)。左はプレゼンターをつとめた西脇資哲さん JapanDrone2022は、初めて空飛ぶクルマに関連する技術や研究を対象とする次世代エアモビリティEXPOを併催した。期間中には関係各省の担当幹部がテープカットに参加したほか、山際大志郎経済再生相、衆議院無人航空機普及利用促進議員連盟(ドローン議連)の田中和徳会長代理、空飛ぶクルマ委員会の今枝宗一郎委員⻑(ドローン議連事務局座長)らが登壇、視察に訪れたほか、出展していない有力ドローン関連事業者幹部も多く訪れた。

期間中の入場は、コロナ対策が適用されたが、来場登録者(再入場者を追加カウントしない正味の来場者)は3日間で1万7021人にのぼり、前回(2021年6月14~16日、1万2553人)、前々回(2020年9月29~30日の2日短縮開催、8979人)とコロナの直撃中の開催実績を超えたほか、過去最高だった2019年3月13~15日の1万4861人も2160人上回った。出展者は187組だった。

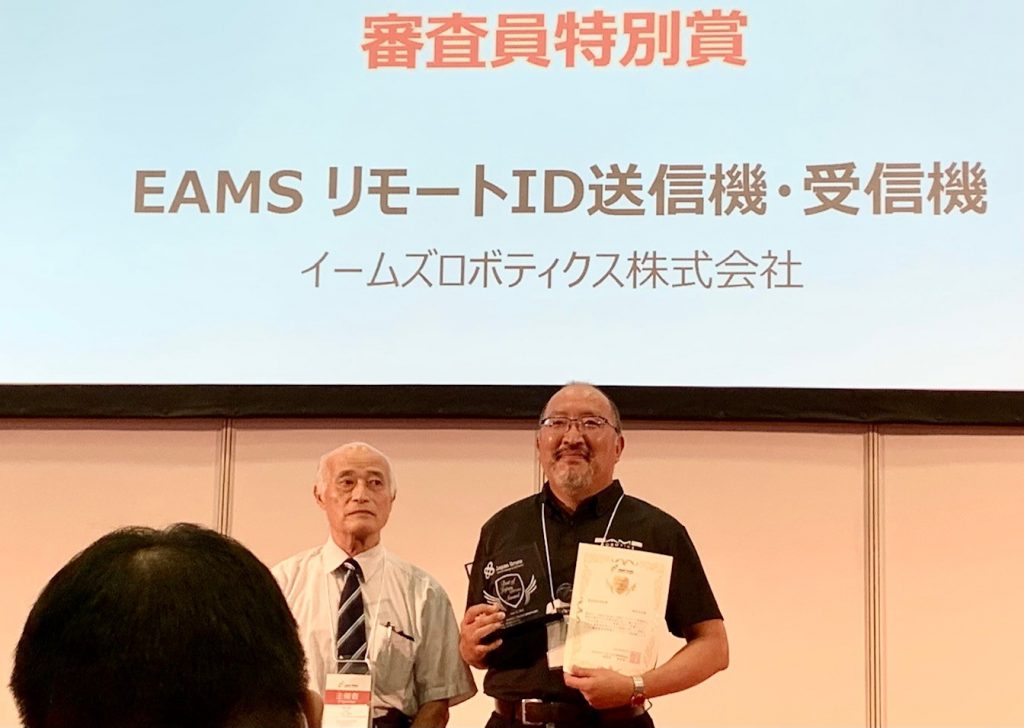

最終日に発表されるBest of Japan Drone Awardは、ハードウェア部門最優秀賞にソニーグループ株式会社、ソフトウェア・アプリケーション部門の最優秀賞にKDDIスマートドローン株式会社、Advanced Air Mobilty部門の最優秀賞にエアロディベロップジャパン株式会社、審査員特別賞にイームズロボティクス株式会社を選出。全部門を通じて来場者の投票で決まるオーディエンスアワードにKDDIスマートドローン株式会社が選ばれた。審査委員長を務めた一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の鈴木真二理事長は「技術レベルが高まっていることを実感しました」と講評した。

次回のJapanDrone2023は、2023年6月26~28日に、千葉・幕張メッセで開催することが発表され、出展希望の受付が始まった。

また初の地方開催として、2022年12月5、6日に「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO in 九州(福岡開催)2022」が福岡市の大型展示場、福岡国際会議場(福岡市博多区、一般財団法人 福岡コンベンションセンター運営)で開催される。1小間1m×3mが税込み29万7000円からの料金で出展を募集している。

福岡でのイベントの出展案内は以下の通り

ソニーのAirpeakS1を今回も大きな話題を提供しハードウェア部門最優秀賞に選ばれた

多くの来場者の足を止めたエアロディベロップジャパンはAdvanced Air Mobilty部門の最優秀賞に選ばれた

JapanDrone2022初日のテープカットにあたりあいさつをするJUIDAの鈴木真二理事長 JAPAN Drone / 次世代エアモビリティEXPO in FUKUOKA 2022 地方初開催決定・開催地:福岡!【出展のご案内】

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と株式会社コングレは、2016年から無人航空機産業の発展を目指し、商業用・民生用無人航空機(ドローン)の国際的な専門展示会を発足させました。

この5年間で商用ドローンの活用は拡大し、様々な用途開発による課題解決を実現しつつあります。その課題は、都市部での物流問題、災害対応などや、地方都市における農業支援や過疎地対策など地域によってドローンの活用方法は細分化し、具体的な解決方法として各地域の自治体や産業界にとって今後も益々期待される様になってきました。課題やその解決方法はその地域によって異なるため、地域に根ざした商用ドローンの活用情報や成功事例の発表の場が求められてきました。

また、ここ数年ではドローンの新たな可能性として勃興してきたAdvanced Air Mobility産業界もドローンと同様に今後大きな市場性が注目されております。

地方都市に於ける情報収集の要望が高まる中で、私ども主催者といたしましては、地方都市に於ける課題解決のための情報提供の重要性を鑑み、各都市のご要望や必要な情報を一堂に集めた「Japan Droneの地方都市開催」に今後取り組んで参りたいと思っております。

この地方都市開催により地域に根ざした商用ドローンの活用やAdvanced Air Mobility産業界への情報提供の場を設けることで、地域のドローン産業発展だけではなく、地方創生・地元地域の活性化にも寄与できるマッチングコミュニケーションの場をつくりたいと思います。

この様に地方都市での開催ニーズが高まる中、社会課題解決を目指し持続的発展のためにスマートシティ構想を推進している福岡での開催をここに決定いたしました。各地域のニーズに合わせた提案を検討されている企業・団体の方々には是非この機会をご活用いただき、具体的なビジネスにつなげていただきたいと存じます。皆様のご参加をお待ちしております。

会期:2022年12月6日(火)~7日(水) 2日間

会場:福岡国際会議場 4F会議室(展示・コンファレンス)

後援(予定):経済産業省九州経済産業局、国土交通省九州地方整備局、農林水産省九州農政局、福岡県、福岡市、一般社団法人九州経済連合会、FFG福岡フィナンシャル・グループ ほか(申請予定)

出展対象分野

・ドローン(無人航空機)および関連分野

・ドローンを利用した各種サービス分野

・大型ドローン、空飛ぶクルマ、e-VTOL(機体)

およびe-VTOLメーカー、商社、航空会社、運輸関係

・素材・部品の製造業者・技術支援

・e-VTOLを利用したサービス提供者

・Vポート・ドローンポートメーカー

・地域開発デベロッパー、建築建設関連企業

・運輸関係企業、検査機器・施策・実験施設

・観光関連団体、中小企業支援団体、コンサルタント

・地方自治体、地域活性化部門、地域創生事業、スマートシティプロジェクト

・その他サービス(保険、教育など)

来場対象分野

・ドローン、e-VTOLを活用したい産業分野のビジネスパーソン

(地方公共団体、府県、市町村など)

・ドローンパイロット免許取得者・運航安全管理者

・物流分野(宅配便サービス、倉庫、ネット販売会社など)、運送関連

・官公庁、警察、消防、救急医療関係者など

・観光、地域創生分野

・地方自治体、観光関連団体、地域活性化部門

・投資機関、その他

https://www.ssl.japan-drone.com

開催規模 出展予定社数:50社・50小間(申込み状況により拡大)

来場者数 :500人/1日:2日間 1,000名(予定)

■展示会出展小間

◎小間出展(1小間/2m×3m 6㎡)

1小間料金 ¥297,000-(税込)※パッケージブース

(小間仕様)

:福岡市内にて事業を展開されている企業・団体への特典も検討中

・システム壁面パネル(高さ2.7m)・カーペット(選択色よりセレクト)

・社名サイン/パラペット ・レセプションカウンター(1台)

・カウンターチェア(1脚)・スポットライト(3灯)

・2口コンセント(100V500W)

■コンファレンス協賛(出展が条件となります)

■ホスピタリティルーム協賛

◎コンファレンス登壇枠(60分) 1枠/¥440,000-(税込)(2社限定)

(会場仕様)

200インチスクリーン、プロジェクター、登壇ステージ、聴講席(約130席)、音響設備(スピーカー、マイク)

※プレゼンテーションのスライドデータ等はご自身でご準備頂きます。

◎ホスピタリティルーム(135㎡) 1部屋/¥1,100,000-(税込)(2社限定)

(会場仕様)

会場付設のテーブル・椅子は自由にお使いいただけます。

独自セミナーの開催や、展示・実演など、2日間独自の開催内容・方法手段にて活用頂けます。

【コンファレンスプログラム案】

JapanDrone

①基調講演:JUIDA鈴木理事長 ②ドローン国の政策 ③レベル4・ID登録:法改正

次世代エアモビリティ

①特別講演:空飛ぶクルマ(eVTOL)の市場性 ②空飛ぶクルマの利活用と法整備

地域創生プログラム

①地域創生とDX:ドローン ②社会課題解決とスマートシティ ③自治体の取り組み事例

コンファレンス協賛

①企業の取り組み事例 ②eVTOLに求められる機能 ③大型ドローンによる防災・減災対策

https://ssl.japan-drone.com/files/JD-IAAM2022_guide.pdf

TAG

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2022.6.23

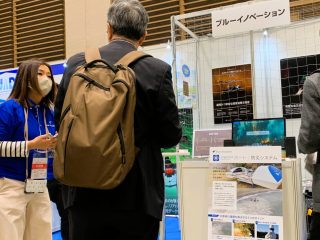

千葉・幕張で開催中のドローンの大規模展示会JapanDrone2022が賑わいをみせている。主催者は6月21日の開幕初日に6497人、翌22日に5671人が登録入場したと発表し、最終日も午前から正午過ぎにかけて入場口で行列ができた。展示会場を従来の2倍に広げ、GMOインターネットグループ、テラ・ラボ、KDDIスマートドローン、ブルーイノベーショ、ソフトバンク、NTTドコモなどが大きなブースを広げ、客足を止めている。

大型ブース、新プロダクトなどに人垣 初公開モノも

2倍に広がった会場にブースが並ぶJapanDrone2022 開場前では午前10時の入場を前に行列ができはじめ、正午を過ぎても当日券を求める列が入口にできた。入場口前では係員が列を整理し、「最後尾」の札を持ったスタッフが列の後ろに誘導していた。

会場内のブースでもひとだかりができた。

GMOはサイバー攻撃に対する備えの必要性を重点的にアピール。ブース内でドローンがハッキングされる様子を実演したり、経済産業省商務情報政策局の奥田修司サイバーセキュリティ課長を招き、GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社の伊藤章博氏とサイバーセキュリティ診断の有効性について対談をしたりして、ブースの前に人垣を作った。DRONE FUNDの千葉功太郎共同代表を招き、攻撃する側の視点と手口を開設するセッションも開催した。

当日券を求める列が正午すぎまで続いた 高高度飛行の防災対策ドローンを開発するテラ・ラボは翼長8m機。ジェットエンジン機、VTOL機などを、広いスペースにずらりと並べ来場者を圧倒した。

ブルーイノベーションはスイスFlyability社のELIOS3をJapanDrone2022にあわせて初公開したほか、トヨタ自動車が開発したドローンとほかのモビリティの連携を想定したドローンポートを実演したり、同社のAPI連携技術「BEP」とクラウド録画サービスのセーフィー株式貨車との連携技術のデモンストレーションを公開したりして、各回とも来場者が撮影のためにスマホを掲げた。

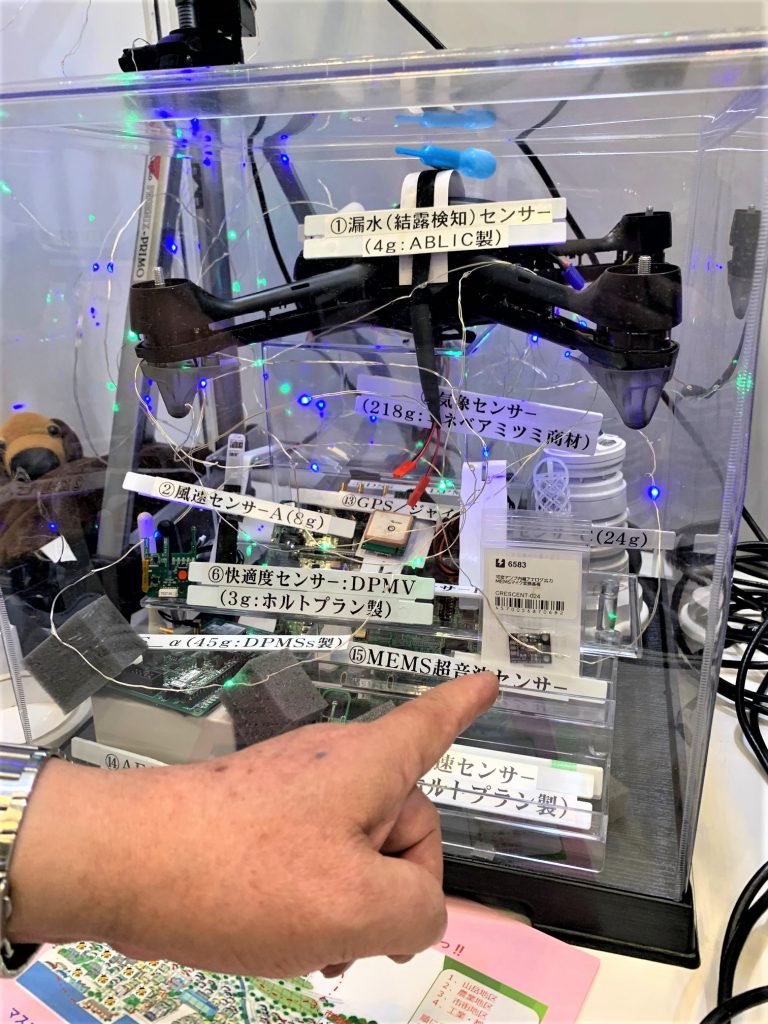

大きなブースのほか、初出展の合同会社VPMSsがドローンの快適な飛行を脅かす要素をセンサーで集めて予知する予知保全技術を展示して客足が絶えず、ハイブリッドドローン開発の株式会社エアロジーラボが、主力機QUADや、A.L.I.Technologiesの運航関連システムC.O.S.M.O.Sとの連家などについて発表した。エアロセンスは広域点検、防災・警備、測量などの分野ごとにゾーニングして展示。セブントゥーワンは新開発の2機をお披露目しつつ、これまでの知見を出しある仲間、パートナーへの候補者をよびかけていた。

ひときわめだつテラ・ラボのブースには翼長8mの機体などが来場者の目を奪った

人垣ができたブルーイノベーションブース

ブルーイノベーションのブースで公開されたトヨタ自動車のドローポート技術のプロトタイプ

トヨタが開発しブルーイノベーションがサポートしたポート

主力ハイブリッド機AeroRangeQuadを展示し視線を集めたエアロジーラボ

国産VTOL、エアロボウィングなどを使ったソリューションを展示。足を止めた来場者に機体を描いたクッキーがふるまわれた

DPMSsの展示は「分かりやすい」と来場者が膝を打っていた

ブルーイノベーションのブースでELIOS3がお披露目された

初日のテープカットも盛大に行われた

田仲和徳・無人航空機普及・利用促進議員連盟会長代理がソニーのブースを視察 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2021.7.2

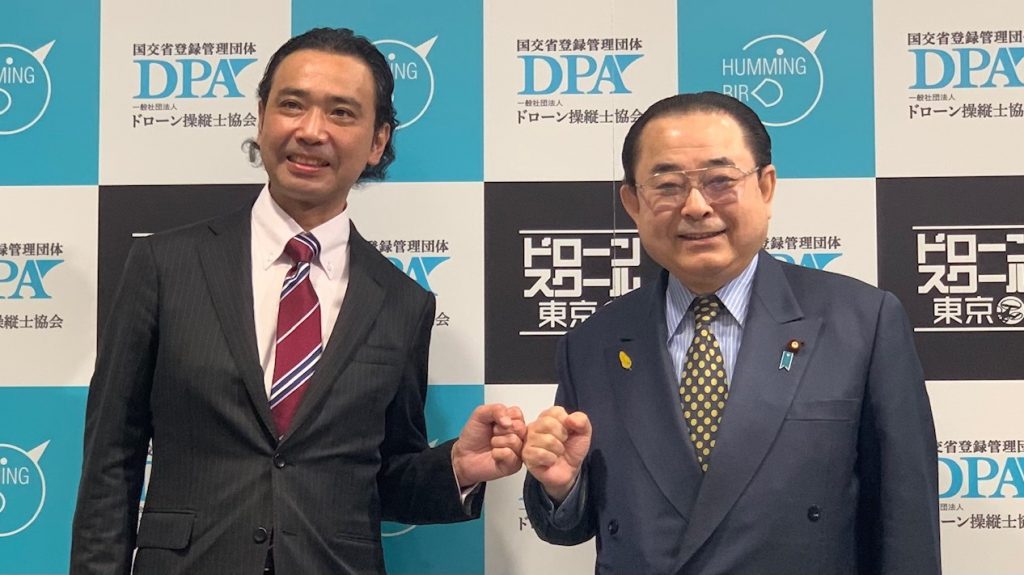

都心型スクールの運営で知られる株式会社ハミングバード(東京)は7月2日、株式会社丸井グループ(東京都中野区)が運営する「新宿マルイ メン」(東京都新宿区)に「ドローンスクール新宿」を開講した。お台場、渋谷に続く3校目の都心型スクールで、都心在勤、在住者に実技、座学のほか独自開発したVRトレーニングを提供し、ドローンの担い手を育成する。スクールの受講生は要件を満たすと、一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)の資格を取得できる。この日行われた開校式には国会議員、管理団体代表ら関係者が多く駆けつけ新スクールの門出を祝った。

田中前復興相ら来賓続々 鈴木代表「新しい価値を提供するスクールに」

ドローンスクール新宿は、東京メトロ「新宿三丁目」駅に近いメンズファッションを発信する新宿マルイ メンの6階に開校した。繁華街に立地するスクールとして都心在勤、在住者の需要に対応する。

フロアには実技のためのネットがはられ、VRトレーニング用のモニターが並び、受講生を迎える準備を整えた。スクール受講生は、認定試験で基準に達するなど要件を満たせば、安全運航管理の講座を受講したうえで、DPAが発行する資格を取得できる。

開校式当日は、関係者や支援者から開店祝い胡蝶蘭など色とりどりの花が並んだ。また開校式では来賓が次々と祝辞を述べた。

ドローン議連(無人航空機普及利用促進議員連盟)会長代理の田中和徳前復興相は、「このスクールは都心のニーズを受け止めて開設されました。ドローン産業の進展に貢献頂けるものと期待しています。ドローンが国民の生活に利便性の面で寄与できる社会を目指すため、これからもますますご指導を頂きたい。本日は雨が降っていますが、日本でも大きな災害が増えました。いつなんどき、どんな災害が起こるか分かりません。ドローンの活躍への期待は高まっています。素晴らしい事業として期待しております」と経緯と祝意を述べた。

渡辺美智雄元副首相を祖父に持つ新宿区議会議員の渡辺美智隆氏は「新宿は高層ビル群が並ぶたてに広い都市。助言を頂きながらドローンの公共利用を考えたいと思います」と述べた。

管理団体であるDPAの吉野次郎代表理事は「いいスクールとは何かとよく聞かれます。よいインストラクターがいることはそのひとつだと思っています。ハミングバードにはDPAのマスターインストラクターが在籍していて、安心しておすすめできます」と充実した講師陣を紹介した。

会場となった新宿マルイ メンの青木亮太店長は「テクノロジーは展開期に入り、百貨店も対応を進めないといけません。そんな中で念願だったドローンスクールを開校でき、とてもうれしく思っています。われわれの事業もモノを売るだけの商売から、価値や体験、楽しみを提供する形に変わってきています。ここに来てよかったと思ってもらえるようにすることがわれわれの使命。新しい体験を提供して参ります」と決意を表明した。

ハミングバードの鈴木伸彦代表取締役は「さまざまな調整を乗り越えて開校することができました」と関係者に謝意を表明。そのうえで「旧態依然としたスクールではなく新しい価値を提供し、受講生の満足度を高めて参ります」と決意を新たにした。

来賓によるあいさつのあと、スクールの講師陣がDJIのMAVIC ENTERPRISEやMATRICE 300のデモフライトを実演した。会場には、独自開発したトレーニング用のVRシステムも準備し、鈴木代表は「まずはベータ版(試作品)として用意しました。ぜひトライしてください」と呼びかけると、来場者が使い勝手を試す姿がみられた。

7月2日に新宿マルイ メン内に開業した「ドローンスクール新宿」

多くの花束が開校式をお祝いムードに包んだ

田中和徳ドローン議連会長代理があいさつ

田中和徳ドローン議連会長代理(右)とあいさつを交わす鈴木伸彦ハミングバード代表取締役(左)=撮影時のみマスクをはずしています

デモフライトの様子を見守る田中和徳ドローン議連会長代理(右端)

MATRICE 300の飛行も実演

独自開発したVRトレーニングのシステム

開校にかけつけた(左から)吉野次郎DPA代表理事、田中和徳ドローン議連会長代理、鈴木伸彦ハミングバード代表取締役、渡辺美智隆新宿区議会議員、青木亮太新宿マルイ メン店長=撮影時のみマスクをはずしました

開校式で行われたデモフライトの様子 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2020.9.30

ドローン議連(無人航空機普及利用促進議員連盟)会長代理の田中和徳前復興相は9月30日、開催中のJapan Drone 2020に登壇し福島ロボットテストフィールドの状況などについて講演した。田中氏は「地方物流網の維持に強く期待されている」などと指摘した。

RTF、規制緩和で改造再申請不要 利便をいかして

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。