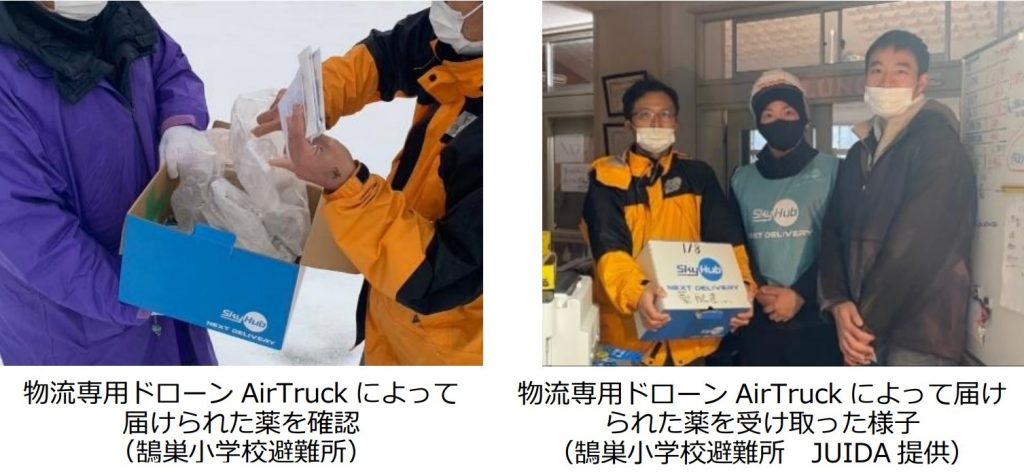

衛星ブロードバンド「Starlink」を活用したモバイル通信のドローン配送が1月26日、埼玉県秩父市で始まった。場所はモバイル通信が困難な奥秩父・中津川のエリア。昨年(2022年)9月の土砂崩れ以降、通れなくなっている埼玉県道210号線の崩落現場を挟んで中津川の上流側に住む6世帯に、日用品などを毎週1回、Starlinkで通信環境を確保してドローンで定期配送する。ドローンは崩落場所の手前から向こう側の着陸地点まで2.8㎞を5~7分で飛ぶ。初日のこの日は7分で飛び、荷物をおろして帰還した。生活に不便をきたした住民を支える災害対応の重要なモデルケースになる。秩父市の北堀篤市長は「通信環境に恵まれない山間地域のみなさんに希望を与える日本初のハードル高きミッションに取り組んでいただいきました。期待大です」と述べた。当面う回路の凍結リスクがなくなる3月末まで行う予定だ。

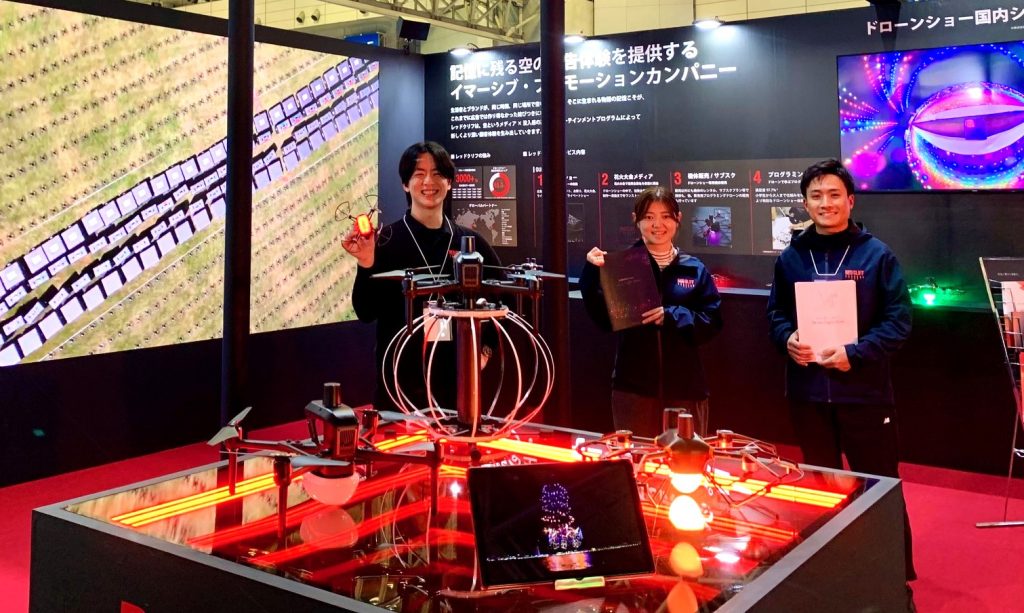

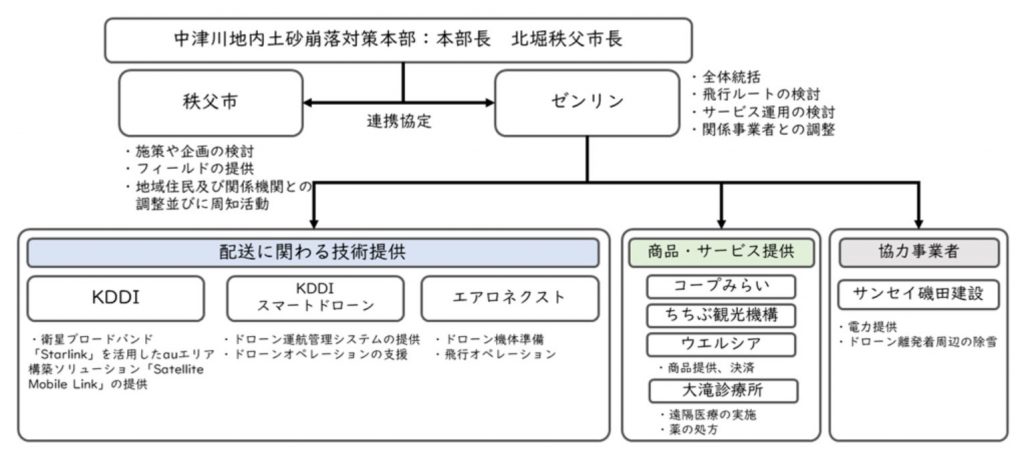

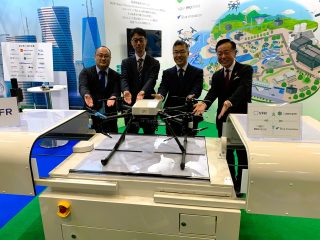

Corewing01搭載のAirtruck、被災地で初出動 KDDI・SD博野氏「安堵を届けたいという思いにこたえたい」 定期配送ドローンの離陸を多くの報道陣が見届けた 取り組みは秩父市、株式会社ゼンリン(福岡県北九州市)が2022年10月25日に締結した「緊急物資輸送に関する連携協定」を軸に、KDDI株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、株式会社エアロネクスト(東京)、生活協同組合コープみらい(埼玉県さいたま市)、株式会社ちちぶ観光機構(埼玉県秩父市)、ウエルシア薬局株式会社(東京)の6社が参加して「&(あんど)プロジェクト」を発足させ、遂行している。プロジェクト名には「地域に安堵を届ける」の願いを込めた。ほかにドローンへの電源供給などでサンセイ磯田建設株式会社(秩父市)が協力企業として名を連ね、秩父市大滝国民健康保険診療所(秩父市)も、オンライン診療や服薬指導に対応する。

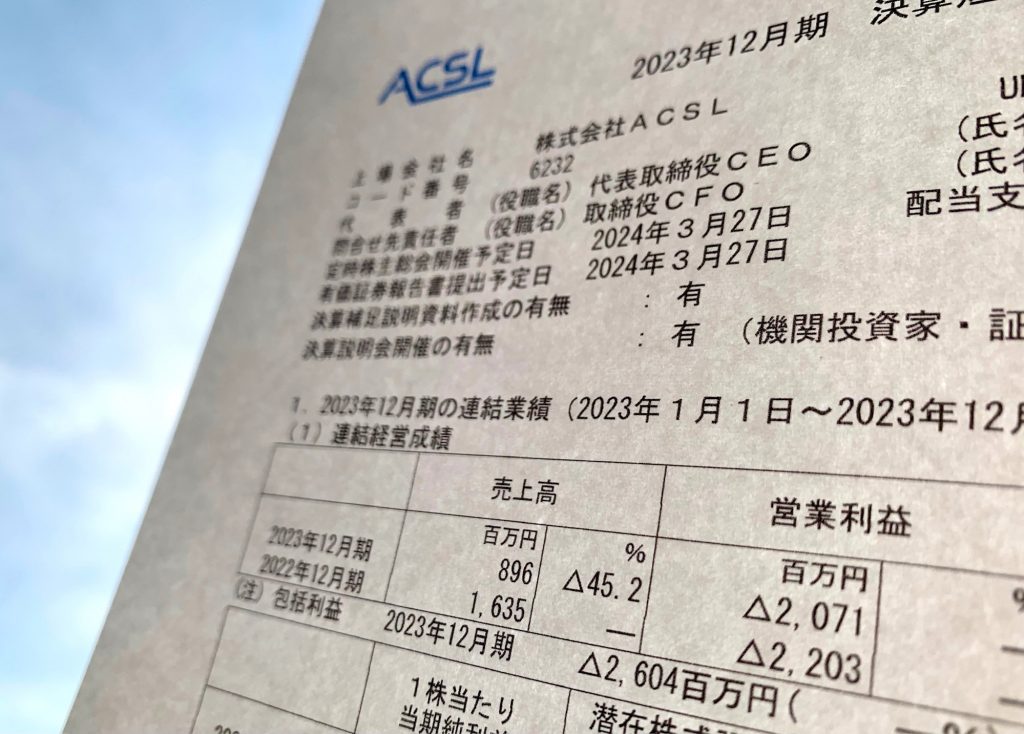

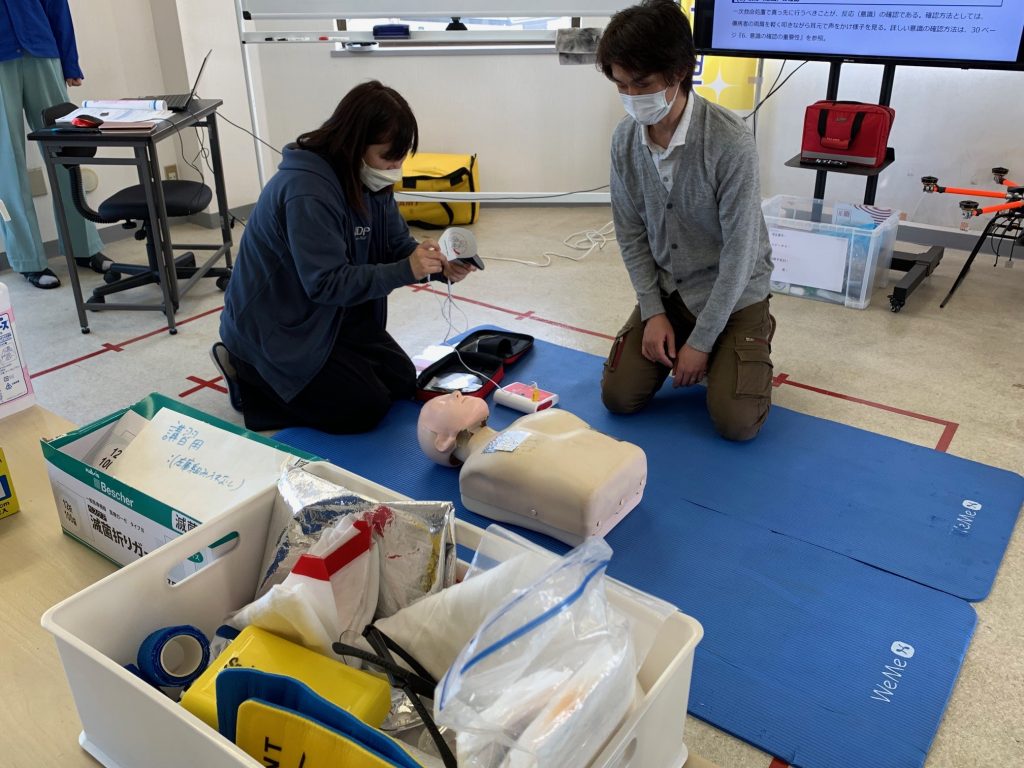

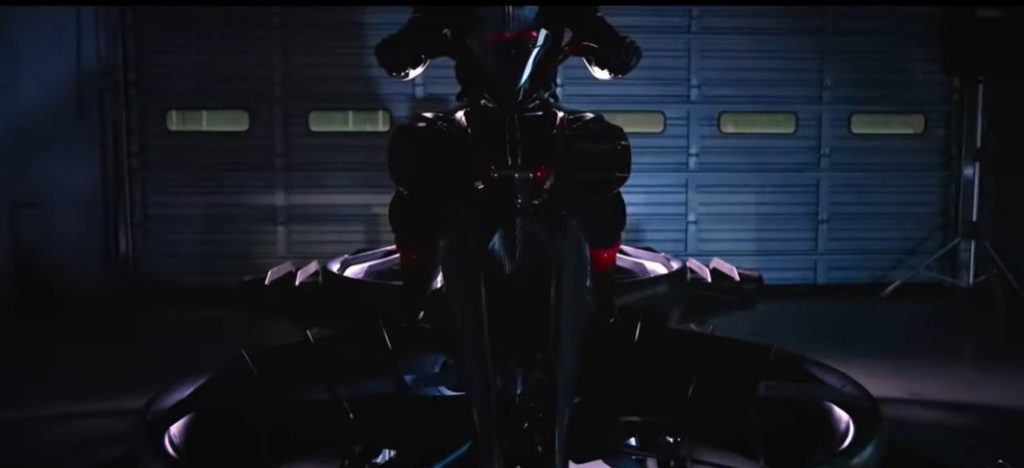

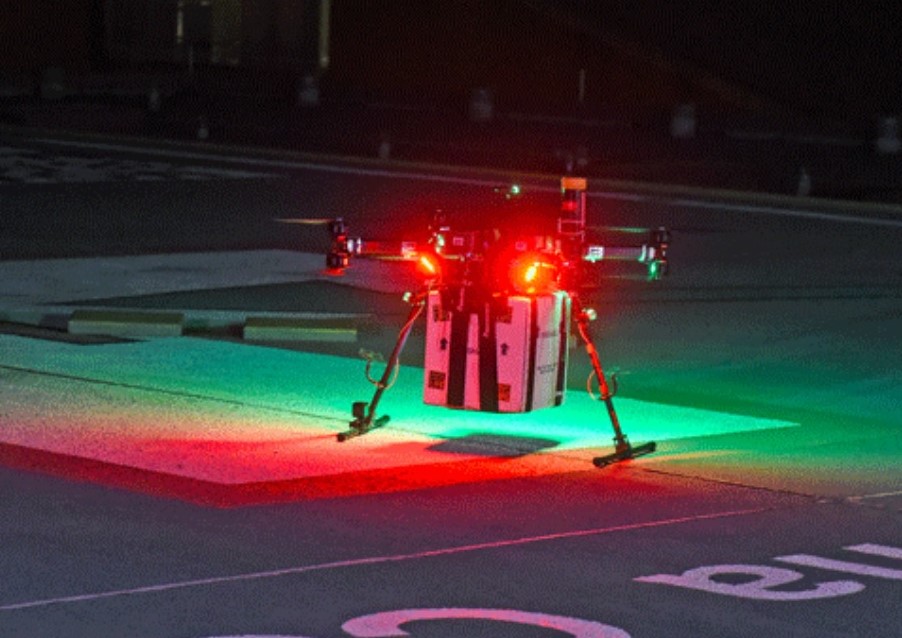

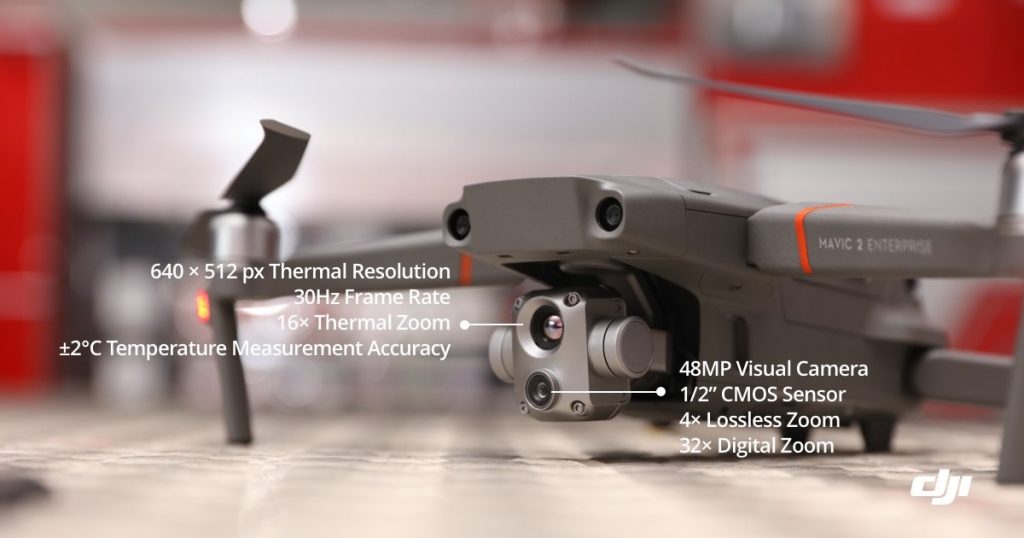

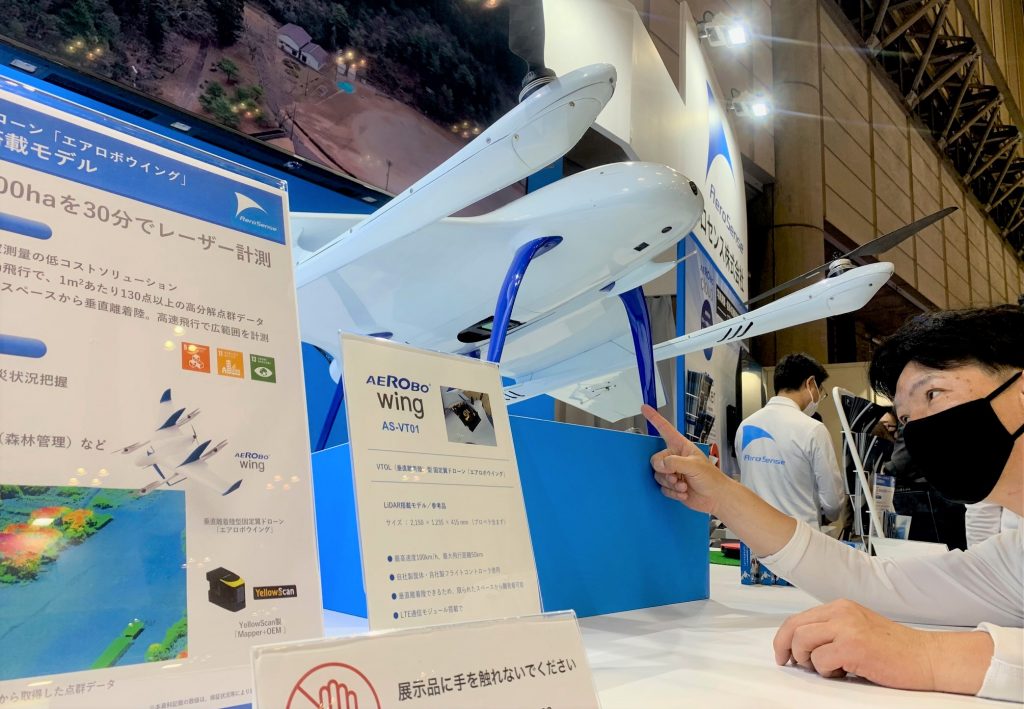

ドローンは、現在通行止めになっている埼玉県道210号線の崩落場所の近くから離陸する。道路を落石から守る半トンネル状の覆い「大滑(おおなめ)ロックシェッド」の手前に離発着点と、Starlinkを通信網のバックホール回線として利用するau基地局を設置して環境を整えた。機体には重心制御技術を持つ株式会社エアロネクスト(東京)が自律ドローン開発の株式会社ACSL(東京)と共同開発し、日本各地で配送の実用に使われているAirtruckを採用。機体にKDDIスマートドローンが開発したドローン専用のノイズ耐性運航の高い通信モジュール「Corewing01」を搭載し、機体制御にKDDIスマートドローンの運航管理システムを用いることにした。

KDDIスマートドローンの博野雅文代表取締役社長は「林道が閉鎖の可能性もあり飛行先に作業員を配置しない前提で、離発着、荷下ろしを遠隔で行える機体、システムを使う必要がありました。またStarlink導入のau基地局設置で、山間部でも島嶼部でもモバイル通信の提供が可能な環境も整えました。被災地域に導入する初の事例です。被災地のみなさまの生活に安堵を届けたいという関係者のみなさまの思いにこたえる貢献したいという思いです」とあいさつした。

プロジェクトを先導してきたゼンリンの古屋貴雄執行役員も「秩父市とは2018年から協定を結んで取り組んできました。ドローン配送はそのひとつです。9月13日に崩落が起き、住民の日常生活の支援、安全対応として通信確保、安全に飛べるドローンの確保のために各社の参画を頂いた経緯があります。社会的意義の高い取り組みでもあると思います。社会に貢献すべく、しっかり進めて参ります」と述べた。

あたたかい人たちによる、温かい気持ちにするドローン配送 国道140号線には県道210号の通行止めが掲示されている 土砂が崩落した現場は、国道140号線から埼玉県道210号に分岐して約3.5㎞進んだ場所だ。中津川と急峻な斜面との間を縫うように走る道路だが、中津峡にさしかかる手前で土砂崩落があり、道路を約20mにわたってふさいだ。2022年9月13日に崩落が見つかって以降、県道は通行止めとなっている。通行止めの向こう側にいまも住み続けている6世帯の必需品は、大回りする林道が頼りだが「片道2時間半から3時間かかる」うえ、冬季は凍結し閉鎖される可能性がある。

冬になるまでは、地元の宅配業者など事業者が各社個別に大回りをして届けてきた。頭の下がる努力だが、冬の凍結期を乗り越え、さらに持続可能性を高めるために、代案の構築が急務だった事情がある。今回の取り組みでは、地元商店の配達品をひとまとめにする、という工程をはさむ。これにより各事業者がそれぞれで配送していた手間を軽減することができ、持続可能性が高まる。これは配送の枠を超え、注文を受けてから、注文者の手元に届くまでの一連の流れを集約、整理、最適化した取り組みでもあり、被災地の生活支援の側面と、それを支える側である事業者の支援との両面がある。

現地では土砂崩落の復旧作業が続いていた。道路に積もった土砂を取り除けばよいのだが、実は積もった土砂の上にさらに土砂が積み重なっている。現時点ではざっと1万8000立方メートルの土砂が積もっているとみられている。狭い場所での作業で選択肢も限られる。現在は、斜面の土砂崩落やその可能性のありそうな場所に網をかける作業が進んでいる。そのための工事用モノレールが建設され、作業員が昇っていく様子も見られた。網をかけ、落石被害の危険を減らす。その後、路面に近い土砂を撤去する。上から流れ落ちてくる土砂も撤去する。当面、片側一車線の開通を目指しており、完全復旧のめどはたっていない。

準備に奔走したゼンリンの深田雅之スマートシティ推進部長も「昨年9月13日の朝に秩父市から土砂崩落の連絡があり、その日の午後に現地に入りました。それからドローン配送の検討を進めてきました。当初12月に開始の目標をたてていましたが実際には想定していたより過酷な状況で、今日まで検討を続け、やっと先週、今週になって可能な状況ができました。私たちは2018年に秩父市と提携してドローン配送の取り組みをしてまいりました。2019年には国内2例目のレベル3と呼ばれる飛行も実現し、その後も経験を重ねてきました。今回の取り組みはこれまでの経験で蓄積したノウハウを毛州させました。『&プロジェクト』は『地域に安堵を』がコンセプト。あきらめずに中津川のドローン配送実現を推進し、安堵に貢献したい。安堵とは、安全、安全がすべて確保し終えたあとにたどり着くものだと思っています。冬を乗り越え、林道閉鎖のリスクがなくなる春が来るまでやりきります」と宣言した。

秩父市産業観光部産業支援課の笠井知洋主席主幹は「(中津川の)みなさんが寂しい思いをされてきました。ところが(中津川の)みなさんにドローン配送がはじまると説明をしてから明るい気持ちになっています。この『&プロジェクト』をほかの地域にも展開できるよう願っています」と切望した。関係者によると、中津川の人々に説明を開いたさい、ドローン配送が可能になった場合に注文したいものは何か、という話題をふると、はじめのうちは買い置きでだいぶ我慢できる、という様子だったみなさんが、そのうち「たばこはほしいかな」「ビールもいいのかな」などと嗜好品をあげるようになり、表情がやわらかくなったという。

発表会や登壇の様子を見守っていたエアロネクストの田路圭輔代表取締役CEOは「このプロジェクトに参加しているみなさんはあたたかくて本気のいい人ばかり。取り組むみなさんの思いが結実し、多くのみなさんに届けば素晴らしいと思っています。われわれも全力で貢献したいと思っています」と話した。

発表は以下の通り

発表会に参加した「&プロジェクト」参画企業代表者 ドローン配送への期待を表明した秩父市の北堀篤市長 KDDIスマートドローンの博野雅文代表取締役 あいさつするゼンリンの古屋貴雄執行役員 取り組みを説明したゼンリンの深田雅之スマートシティ推進部長 離陸地点に設置された基地局とドローン 土砂崩落の作業員は急斜面を工事用モノレールでのぼる ■秩父市中津川地内でStarlinkを活用したドローン定期配送を開始~地域が“安堵”できる環境構築に向け8者が協力、「&プロジェクト」としてスタート~ 秩父市、株式会社ゼンリン(以下、ゼンリン)、KDDI株式会社(以下、KDDI)、KDDIスマートドローン株式会社(以下、KDDIスマートドローン)は、株式会社エアロネクスト(以下、エアロネクスト)、生活協同組合コープみらい(以下、コープみらい)、株式会社ちちぶ観光機構(以下、ちちぶ観光機構)、ウエルシア薬局株式会社(以下、ウエルシア)らとともに、2023年1月26日から、土砂崩落の影響が続く秩父市中津川地内で、Starlinkを活用したモバイル通信のもと、ドローンによる物資の定期配送(以下、本取り組み)を開始します。

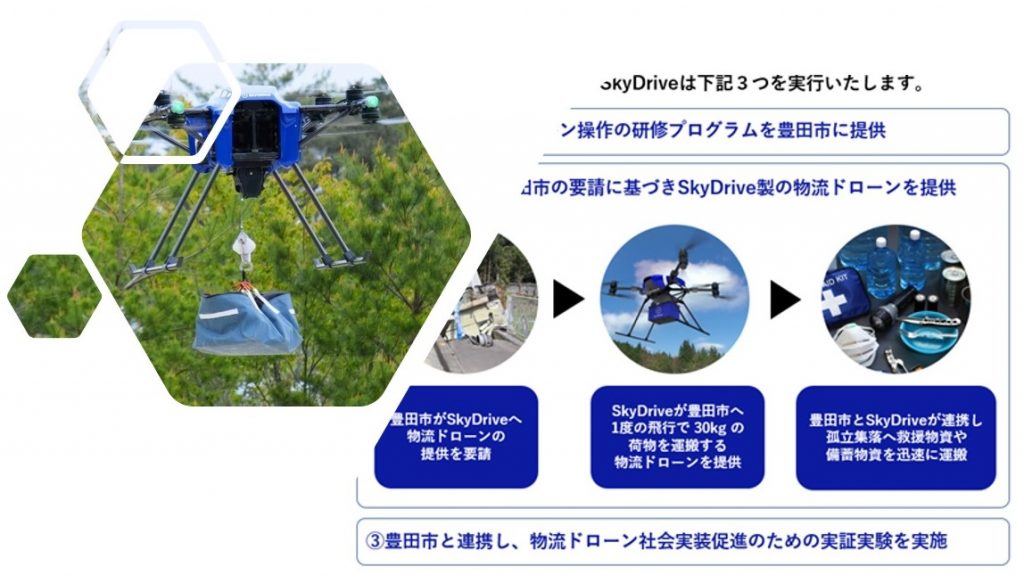

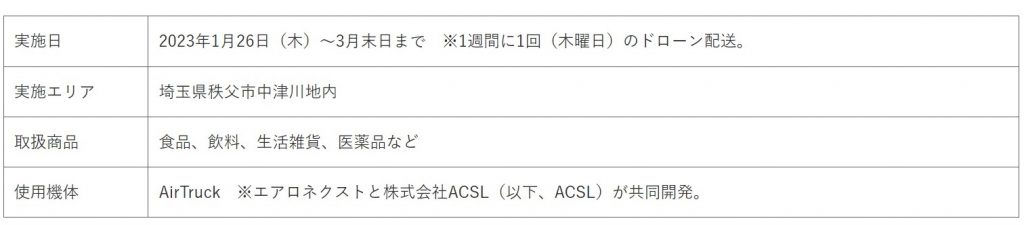

本取り組みは、2022年9月に土砂崩落が発生し、物流が寸断された秩父市中津川地内の地域住民への冬季期間の生活支援を目的としています。2022年10月25日に秩父市とゼンリンが締結した「緊急物資輸送に関する連携協定」をもとに、賛同企業6社が加わり「&(アンド)プロジェクト」として連携・実施します。 ドローン定期配送の実現により、中津川地内へ食品や日用品、医薬品などを短時間で配送することが可能となります。

現在、ドローンによる物資の配送先となる中津川地内へアクセスするには、一部の緊急車両などの通行のみ許可されている森林管理道金山志賀坂線(※1)を通行する必要がありますが、冬季は降雪や凍結のため通行が非常に困難となります。また、当該地域の地形の特性上、モバイル通信が不安定な環境であるため、衛星ブロードバンドサービス「Starlink」を活用してauのモバイル通信環境を確保し、ドローンの遠隔自律飛行による物資の配送を実施します。食品や日用品など最大約5kgの物資をドローンで複数回配送し、中津川地内の住民のみなさまの冬季期間の暮らしに貢献します。

■ドローン定期配送の概要

■関係者・体制図

全国各地でドローン物流の実証・サービス実装を行うゼンリンが、プロジェクトの全体統括を担当し、技術面・配送面のノウハウを持つ各社と共に、体制を構築しました。

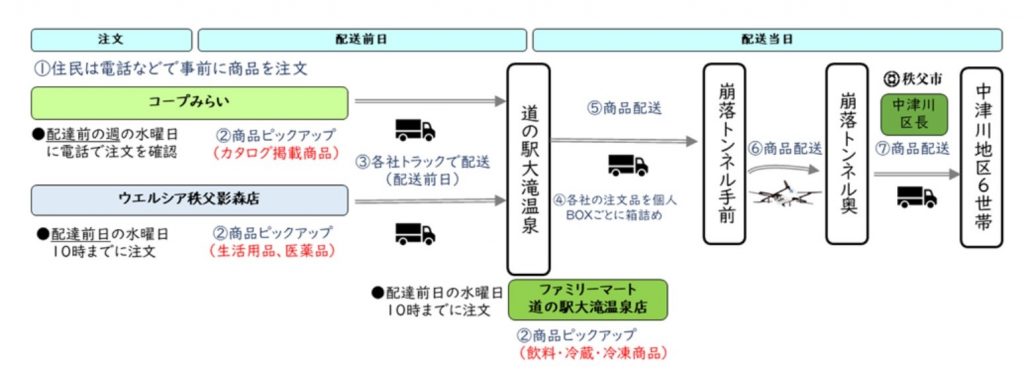

■配送フロー

(1)住民は、電話などで事前に商品を注文。

(2)コープみらい・ウエルシア秩父影森店、ファミリーマート道の駅大滝温泉店が、注文商品をピックアップ。

(3)各社トラックで道の駅大滝温泉まで配送。

(4)ちちぶ観光機構が、各社の注文品を個人ボックスごとに箱詰め。

(5)注文商品をドローン離陸地点まで配送。

(6)注文商品をドローンで配送。

(7)中津川地内の区長が注文商品を受け取り、各世帯まで商品を配送。

■「&プロジェクト」の命名に込めた想い

プロジェクト名には、“決して(A)あきらめずに、(N)中津川地内の(D)ドローン配送の実現を推進し、住民生活の安全・安心の確保を支援し、地域の安堵(AND)に貢献する”という想いを込めています。今回、このビジョンに賛同する8者が連携し取り組みをスタートすることになりました。

■Starlinkを活用したモバイル通信とドローン配送のシステム構成

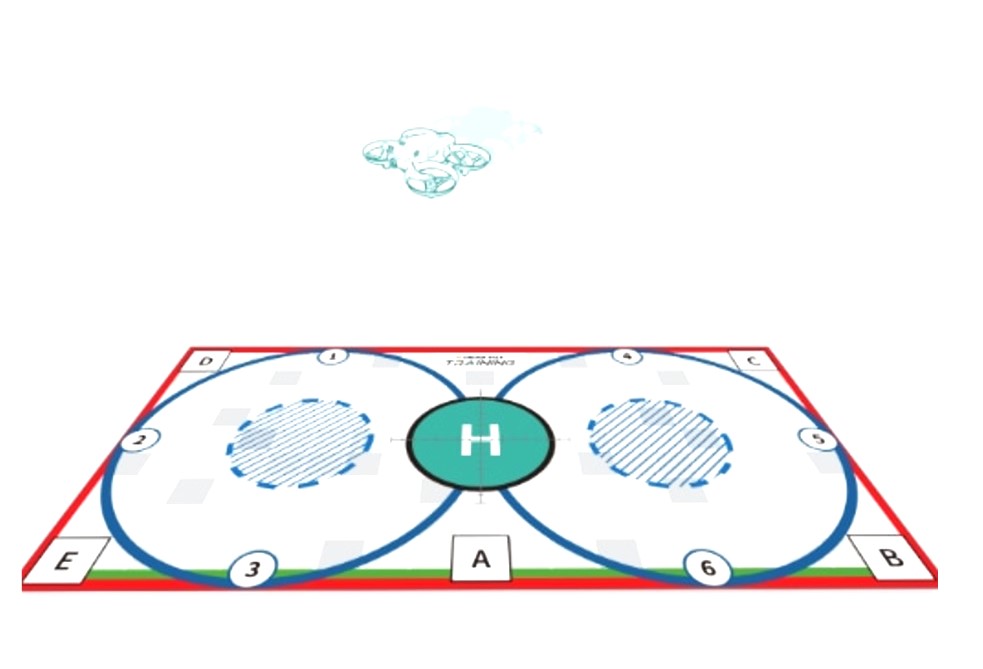

中津川地内のドローン離発着地点には、操作者などの作業者を配置できず、また、崩落地手前の地点からは中津川地内の離発着地点を目視で確認することが出来ません。そのため、中津川地内までの飛行、機体の離発着、荷下ろしのすべてを遠隔操作で実施する必要があります。

そこで、本取り組みでは、以下の製品・サービスを組み合わせたシステムの構築を行いました。

1.Starlinkの活用

衛星ブロードバンドの「Starlink」を活用した、「どこでも、素早く、広い範囲」にauエリアを構築するソリューション「Satellite Mobile Link」により、映像を用いたドローンの遠隔制御も可能にするauのモバイル通信環境を確保しました。

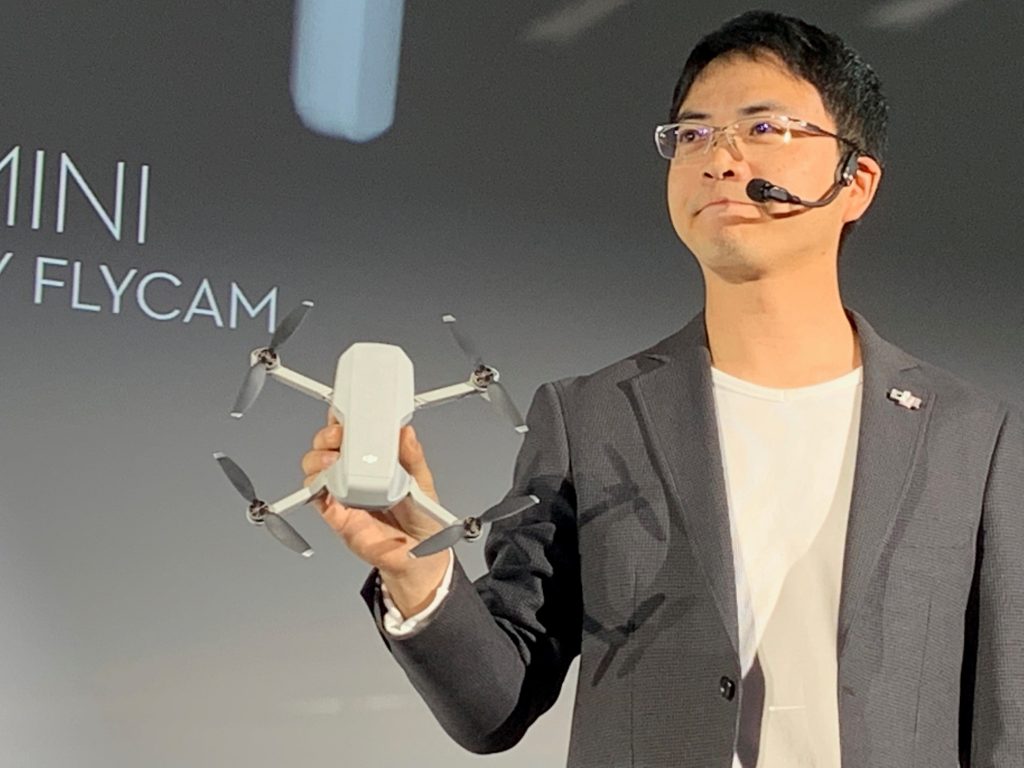

2.スマートドローンツールズとAirTruckの活用

「スマートドローンツールズ」の運航管理システムと物流専用ドローン「AirTruck」を組み合わせることにより、遠隔制御による機体の飛行、離発着、荷下ろしを可能としました。

・スマートドローンツールズ

KDDIスマートドローンが開発した、ドローンの遠隔制御や自律飛行、映像のリアルタイム共有を可能とするシステム。

・AirTruck

エアロネクストがACSL社と共同開発し、ペイロード5kgに対応した日本発の量産型物流専用ドローン。物流用途に特化してゼロから開発した「より速く、より遠く、より安定した」機体。エアロネクストの空力特性を最適化する独自の機体構造設計技術4D GRAVITY®により、荷物の揺れを抑え安定した飛行を実現。遠隔操作による荷物の切り離し、荷物の上入れ下置きの機構など、オペレーション性にも優れる。日本経済新聞社主催の「2022年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞。

■今後の展望

通信不感地域におけるドローン定期配送の運用ノウハウを蓄積し、中山間地域や災害時などの通信環境が不安定な状況においても、ドローン配送を実現可能とするソリューション構築を検討していきます。これにより、全国の様々な地域・環境下でのドローン配送の社会実装を目指します。

AUTHER 村山 繁

DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。