自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)は5月20日、一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)で、津波避難広報システムの運用を始めた。津波警報などの発令を受けてドローンが自動で離陸して海岸に飛び、海岸にいるサーファーらに高台への避難を呼びかける。一宮町役場で完成記念式典が行われ、馬淵昌也町長は「サーフタウンとしてみなさまに安心して頂けるレベルがはるかに上昇すると大変うれしく思っています」などとシステムの運用開始を歓迎した。この日はドローンのデモ飛行も行われ、海上を飛びながら避難を呼びかける様子が公開された。

一宮町役場を離陸するドローン 制御技術BEPでJアラートとドローンを連動し遠隔制御

運用が始まった津波避難広報システムは、ブルーイノベーションが独自開発した制御システム、Blue Earth Plarform(ブルーアースプラットフォーム、BEP)をドローンポートの自動運用に適用した「BEPポート|防災システム」を一宮町向けに調整したシステムだ。同じ仕組みを使ったシステムが仙台市に導入されていて、一宮町での導入は津波避難広報システムとして2例目となる。

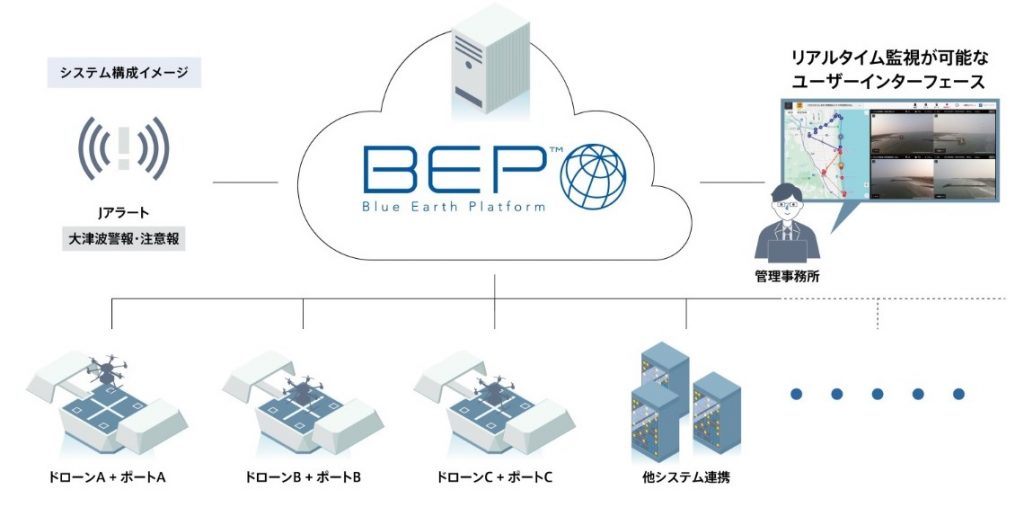

システムは国が緊急事態を知らせる「全国瞬時警報システム(Jアラート)」と連動していることが特徴だ。Jアラートのうち、大津波警報、津波警報、津波注意報の3種類の津波関連情報を受信すると、自動制御システムであるBEPが自動でドローンポートにドローンの飛行を指示し、ポートに待機していたドローンが自動で離陸する。

離陸したドローンは海岸に向かって飛行し、海岸線から10~20m程度の海上上空にたどりつくと、水面から25mほどの高さにまで飛行高度をさげて、機体に搭載しているスピーカーから「ただちに高台に避難を」などと海上のサーファーや周辺の人々に呼びかける。スピーカーのメッセージの種類はJアラートが受け取った津波情報によってBEPが使い分けを指示する。

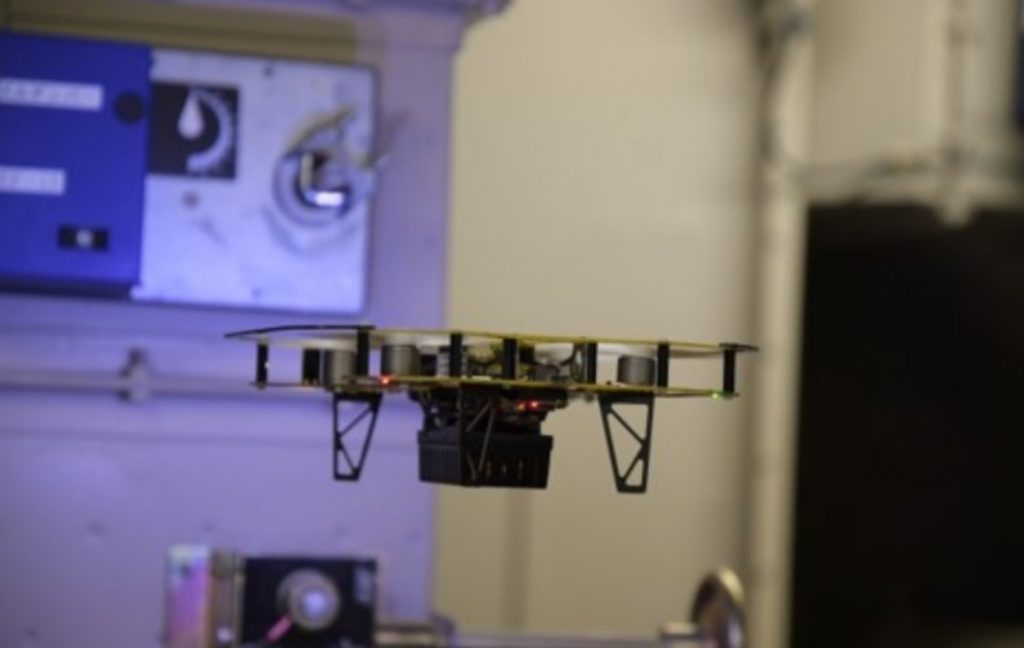

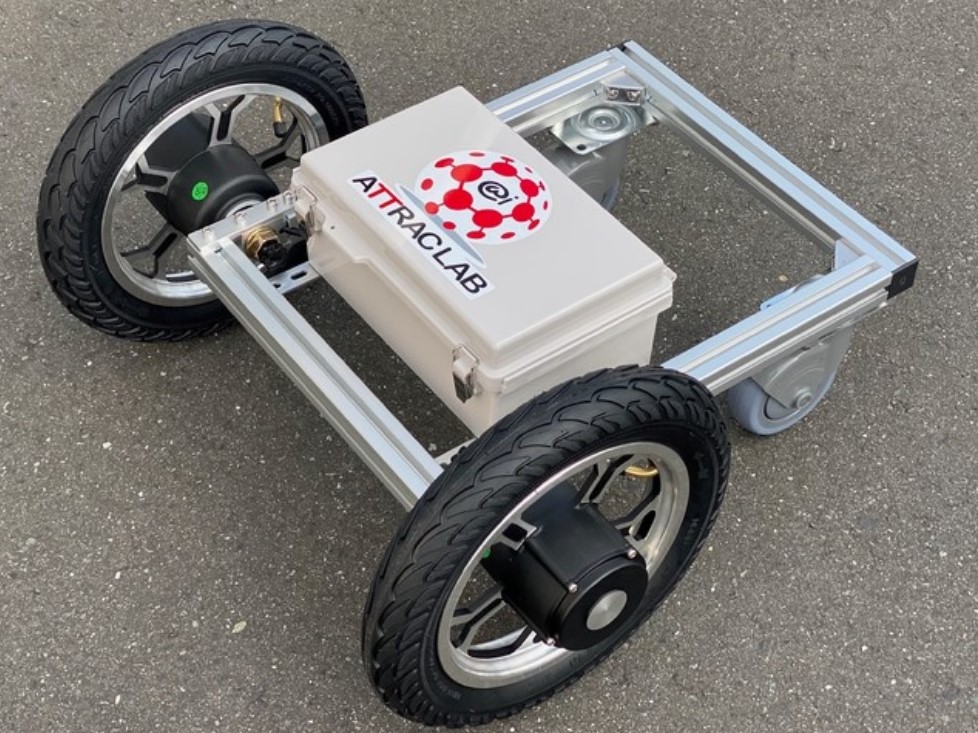

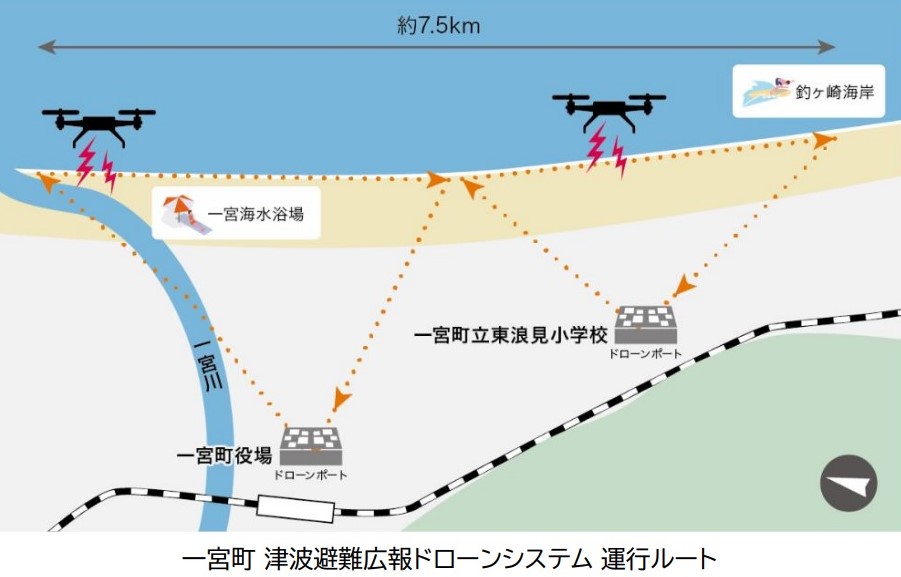

システムは頭脳であるBEPと、ドローンポート、ドローン本体がセットになっている。採用されたドローンポートは「DJI DOCK」、ドローンは「DJI Matrice30T」。ポートと機体は一宮町役場の屋上と、町役場から直線で2.7㎞離れた一宮町立東浪見小学校にそれぞれ1組ずつ設置された。機体は視認しやすいように白い機体がオレンジ色で塗装されている。

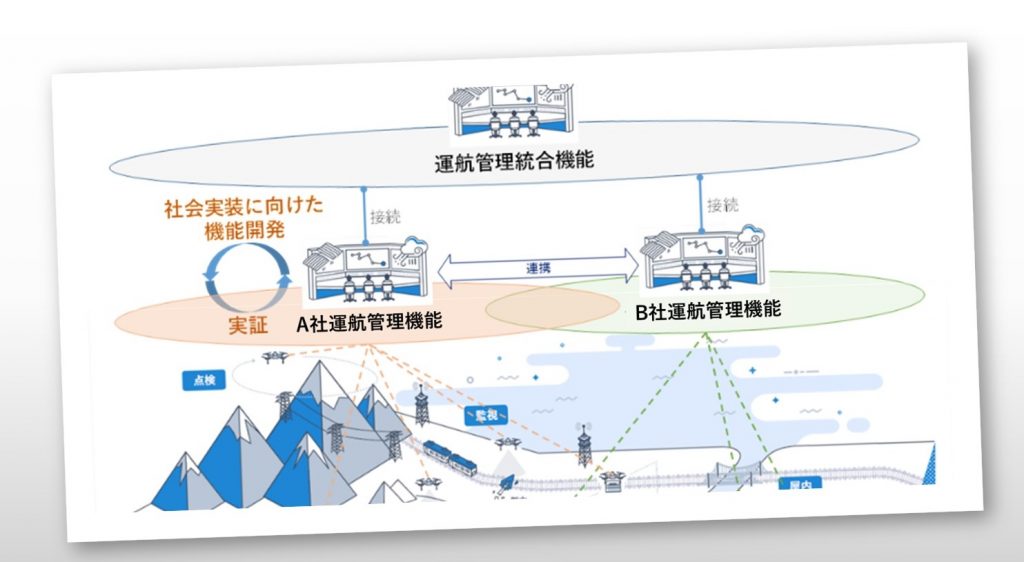

BEPがJアラートを受信すると、ふたつのドローンポートを同時に制御し、それぞれのポートから自動でドローンが離陸する。一宮町の海岸は約7.5㎞あり、2機のドローンが呼びかけエリアを分担する。飛行時間に限りがあるドローンのバッテリー環境を健全に保ち、沿岸での呼びかけを終えるまでの時間を短縮する。

ドローンの飛行経路や、ドローンのカメラからとらえた映像はBEPでリアルタイム管理され、本部(町役場や災害対策本部、消防など)にいながらに確認できるため、職員が現場に向かう危険を回避することにもつながる。

システム導入までは、一宮町では防災無線が避難広報の中心的な役割を担ってきた。サーファーたちの心強い味方だが、固定された無線では呼びかけ効果に濃淡ができることや、建物の影になった場所への呼びかけなどが課題として指摘され、防災体制の強化が検討されてきた経緯がある。一宮町の馬淵昌也町長は「高台から光を照らして知らせるなどの方法も検討したが網羅性に課題があった」という。

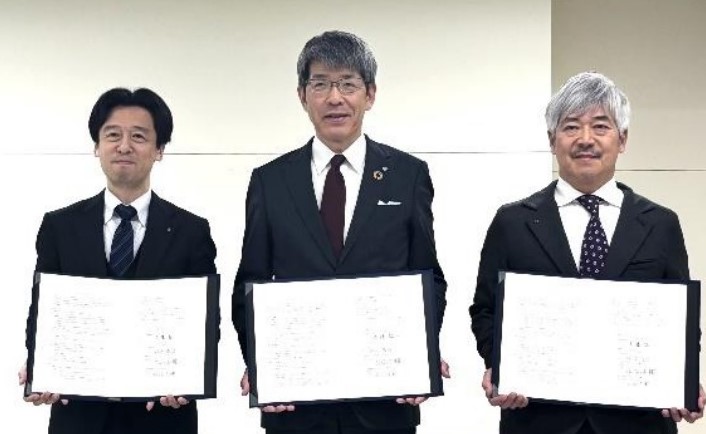

完成記念式典で馬淵町長は「防災では災害情報を瞬時に正確にすべてにもれなくお知らせすることが大事です。今回のシステムはその一歩として期待していますし、サーフタウンとしてみなさまに安心して頂けるレベルがはるかに上昇すると大変うれしく思っています」と述べた。

式典では小関義明一宮町議会議長が「わが町の防災体制の向上に大きく寄与すると期待しています」とあいさつしたほか、一宮町サーフィン業組合長の鵜澤清永組合長の「今回のシステムはまさに命を守るための仕組みです。情報をいちはやく正確に必要な人にしっかり届けることは、早めの避難行動に直結し、被害を最小限に抑える力になります」と期待を寄せるメッセージや、プロサーファー岩見天獅さんの「海の上で危険をどう伝えるかは本当に大切。今回導入されるシステムは聞こえない、と必ず届く、に返す取り組みだと思います」というメッセージが紹介された。

この日行われたデモフライトでは、一宮町役場の屋上に設置されたドローンポートから離陸したドローンが、一宮海岸の上空からスピーカーで呼び掛ける様子が披露された。

一宮町は昨年(2024年)11月に、ブルーイノベーションのシステム導入を発表し、その後、調整を続けてきた。この日の発表から実運用に入る。原則としてJアラートの発表がないとドローンは出動しないが、防災訓練などのさいに飛行を公開する可能性があるという。

津波避難広報に使われるドローンポート「DJI DOCK」とドローン「DJI Matrice30T」

機体にはスピーカーが搭載されている

一宮海岸の上空を飛行しサーファーらによびかける

一宮海岸で機体を持つブルーイノベーションの熊田貴之代表取締役

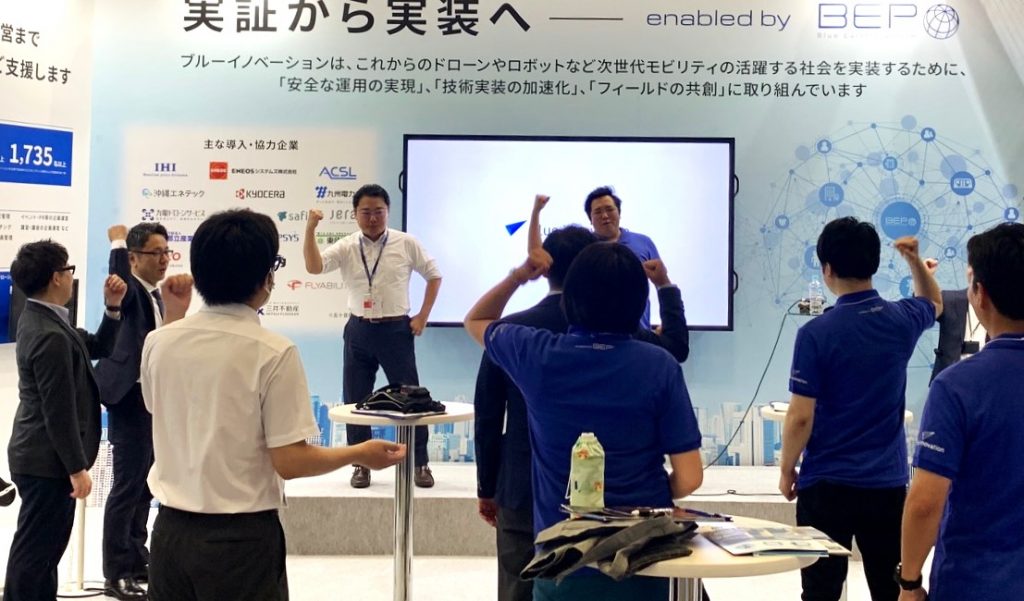

記念式典の様子

津波広報システムを導入した一宮町役場 ブルーのドローン津波避難広報システム、一宮町が導入 仙台市の導入を教訓に決定

公表されたプレスリリースは以下の通り

ブルーイノベーション、「BEP ポート|防災システム」本格提供開始

~Jアラートと連動、避難広報と状況把握を完全自動化。千葉県一宮町で2例目の社会実装~

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、自治体向けに開発した「BEPポート|防災システム」(以下 本システム)の本格提供を、2025年5月20日より開始しました。

同日、千葉県一宮町にて本システムを活用した津波避難広報システムの完成記念式典が開催され、津波対策としては2022年に導入された宮城県仙台市に続く2例目の社会実装となります。

本システムは、Jアラート(全国瞬時警報システム)と連動し、災害発生時の避難広報および現場の状況把握を自動化することで、迅速かつ的確な初動対応を可能にする次世代型の防災ソリューションです。ブルーイノベーションは今後、人に依存しない無人防災の実現を目指し、全国自治体への展開を進めてまいります。

■災害対応に求められる「初動対応」・「迅速な状況把握」・「確実な伝達」

地震・津波・豪雨・森林火災など、頻発する自然災害が懸念される中、自治体には迅速な「避難広報」と「被災状況の可視化」が求められます。しかし、実際の現場では「人手不足」や「安全確保」が課題となり、迅速な初動対応が困難なケースも少なくありません。

そこでブルーイノベーションは、自治体が抱える防災対応の課題に対し、「避難広報」と「状況把握」を自動化する次世代型防災ソリューションとして、「BEPポート|防災システム」を開発しました。

■「BEPポート|防災システム」の3つの特長

本システムは、ブルーイノベーションが開発したドローンポート情報管理システム「VIS(Vertiport Information System)」※1を基盤とし、Jアラートと連携することで、災害発生時にドローンが自動で発進。広域への避難広報とリアルタイム状況把握を実現し、自治体の防災力向上に大きく貢献します。

1.Jアラートと連動した自動避難広報

Jアラートを受信すると、ドローンポートからドローンが自動発進。上空からスピーカーで避難を呼びかけ、人手を介さず、迅速な避難指示を行います。

2.被災状況のリアルタイム把握

あらかじめ設定された飛行ルートを自動飛行しながらドローンが被災地の映像を取得。複数機の同時運航で広域をカバーし、映像はBEPポートサーバー(国内クラウド)へ自動保存。現場の状況を安全・確実に把握・共有できます。

3.職員の負担軽減と安全確保

遠隔からの状況確認により、職員の現地出動を最小限に抑えます。専用アプリによる簡単操作で自動運航できるため、ドローンの操縦スキルに依存せず、安全な初動対応が可能です。

■サーフィンの聖地、千葉県一宮町への導入

全国有数のサーフスポットとして知られる千葉県一宮町は、年間約60万人のサーファーや観光客が訪れ、海岸エリアには常に多くの人が集まる地域です。一方で、約7.5kmにわたる広域な海岸線を有する同町では、津波などの災害発生時における避難指示の迅速かつ確実な伝達が大きな課題となっていました。

この課題を解決すべく、一宮町では当社が開発支援を行った宮城県仙台市での津波避難広報ドローン事業の事例に着目し、本システムの導入を決定し、4月から稼働開始しました。津波注意報以上が発令された際には、一宮町役場と東浪見小学校の屋上に設置されたドローンポートからドローンが自動で発進。上空からの避難広報と現場映像の取得を同時に実施します。

これにより、サーファーや観光客、地域住民を問わず、広域かつ迅速な避難支援と状況把握が可能となり、一宮町はより強固な災害対応体制を実現しています。

■「BEPポート|防災システム」の全国展開へ

本システムは、津波災害に限らず、地震・洪水・火山災害・森林火災など、多様な災害への対応を想定した汎用性の高いソリューションです。

今後、全国の自治体や公共団体への導入を積極的に推進し、特に人手不足や高齢化が進行する地域において、人に依存しない「無人防災インフラ」の構築と社会実装を目指してまいります。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.5.15

神奈川県茅ヶ崎市の沖合上空を飛んでいたドローンが、漂流しているサーファーを発見し、漂流者は通報を受けて駆け付けた救助艇に助けられた。救助されたのは3人で、最初の救助は通報から約10分後と素早い救助につながった。

沿岸の海難レスキューにドローンへの期待

通報があったのは5月10日午前10時9分。茅ヶ崎市東海岸南の茅ケ崎ヘッドランド沖でサーファーが流されていると119番に通報があった。通報を受けて神奈川県水難救済会茅ケ崎救難所のライフセーバー5人が乗れる救助艇が現地に向かった。確認をしたところ3人が流されていて、湘南海上保安署によると最初の1人目を午前10時20分に救助し、救急隊に引き渡した。その後10時30分、10時40分と10分ごとに1人ずつ救助した。3人とも無事だった。

ドローンは、沖合200メートルの場所にいたサーファーの姿と、その漂流者が、ドローンに向かって手で「✕」印をつくってみせ、漂流していることを確認したという。

現場となったヘッドランドはT字型の人口岬で、沖合に向かった流れる離岸流が発生しやすく、遊泳には適していないとされる。離岸流は岸から置きに向かって流れるため、漂流時に岸にむかって泳ぐと、たどりつけないうえ、体力が消耗し危険とされている。また、当時は強風波浪注意報も出ていたという。

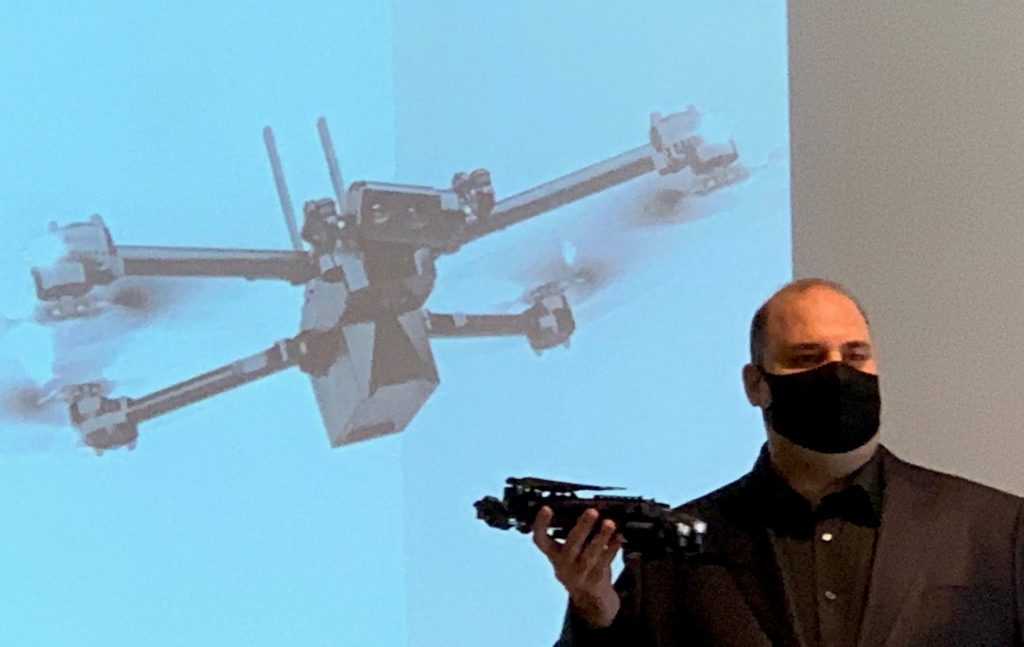

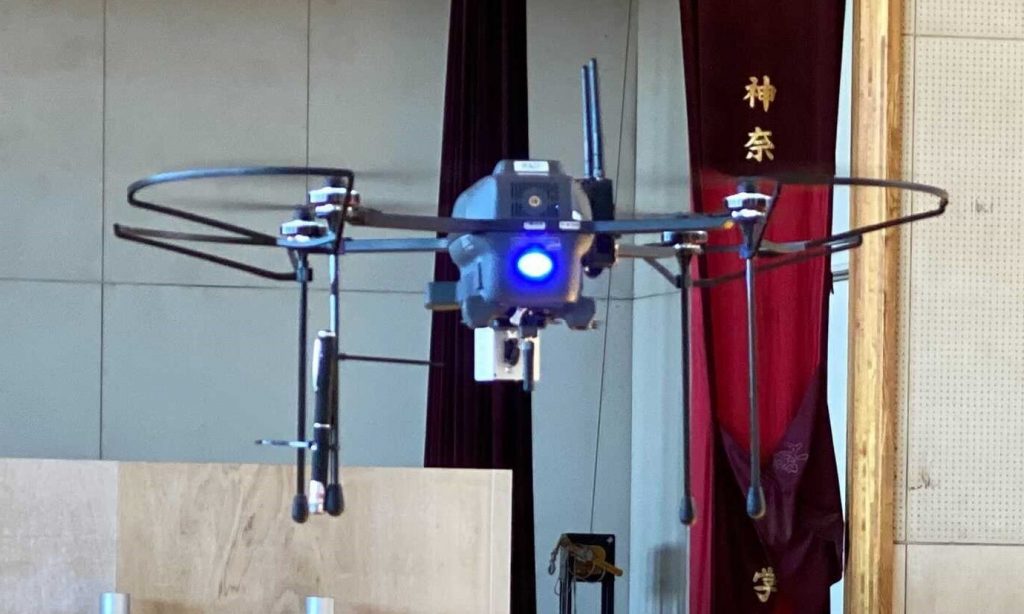

ドローンを使った沿岸パトロールや海難レスキューへの期待は高まっている。今年(2025年)2月13日には、海難レスキュー用に開発された機体が機能するかどうかを確認する実証実験が鎌倉市(神奈川県〕の材木座海岸で行われ、遭難者役のライフセーバーが海面に浮かぶと、ドローンが急行して救命浮環や、海水を着色して位置を示せるシーマーカーを投下した。シーマーカーはGPSを搭載したカプセルとともに投下され、陸上で現場の場所を特定できるなど、効果を確認できた。実験は神奈川県産業振興課が主催した。

このときのレスキュードローンは田村市(福島県)に本社を構える株式会社manisonias(マニソニアス)が、「Quick(クイック)」ブランドで国内のドローン開発を数多く手掛ける五百部商事有限会社(鹿沼市<栃木県>)の機体をベースにカスタマイズした機体で、「SAKURA」と名付けられている。

神奈川県では海岸パトロールの取り組みは5年前から行われている。新型コロナウイルス感染症が広がりはじめた2020年7月18日、神奈川県は感染拡大防止対策として県内の25カ所の海水浴場の開設を取り止めたが、このさい海水浴場の安全確保のため、ドローンとライフセーバーによるパトロールの実証実験を片瀬西浜(藤沢市<神奈川県>)で行われた。水難事故などのトラブル対策として、神奈川県は日本ライフセービング協会と包括協定を締結、藤沢市も海水浴場組合、神奈川ライフセービング協会、藤沢市サーフィン協会などと協議し「夏期海岸藤沢モデル2020(藤沢市夏期海岸ルール)」を定めていた。ドローンを積極的に活用することは対策に盛り込まれていて、この日の実験がドローンとライフセーバーの連携では初めての取り組みとなった。

サーファーが集まる場所での沿岸パトロールは地元自治体の課題のひとつで、年間60万人のサーファーが訪れる一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)は昨年(2024年)11月15日、自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)が開発したドローン自動巡回システムの導入を決めたと発表し、近く実証実験を行う見通しだ。

ドローンが漂流者を発見し救助につなげた現場付近(茅ヶ崎市) AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

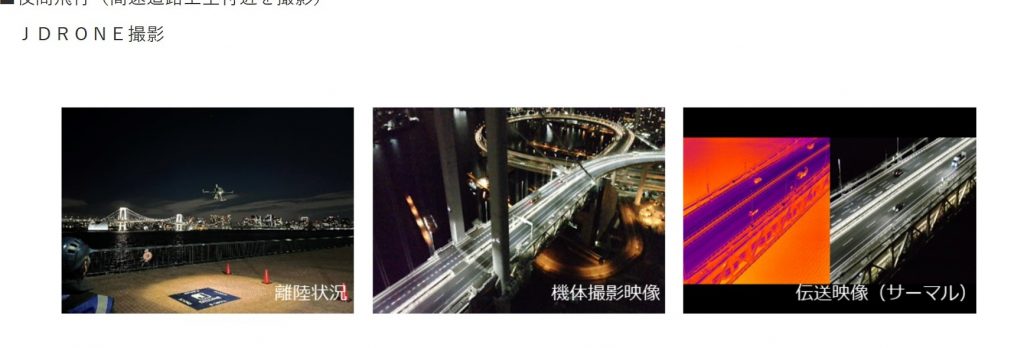

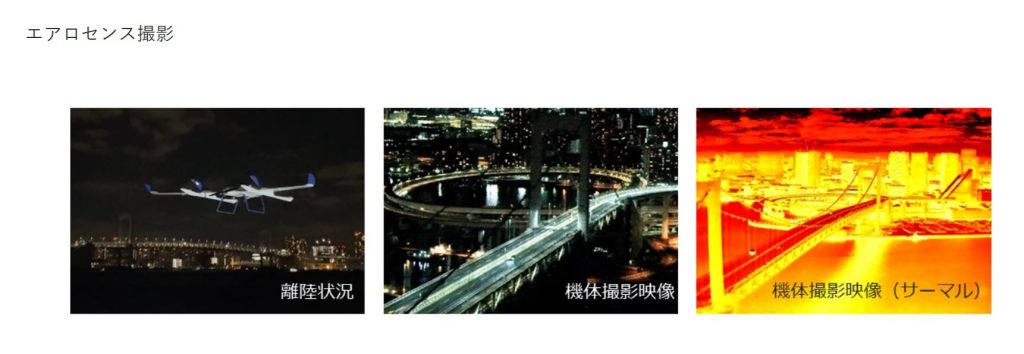

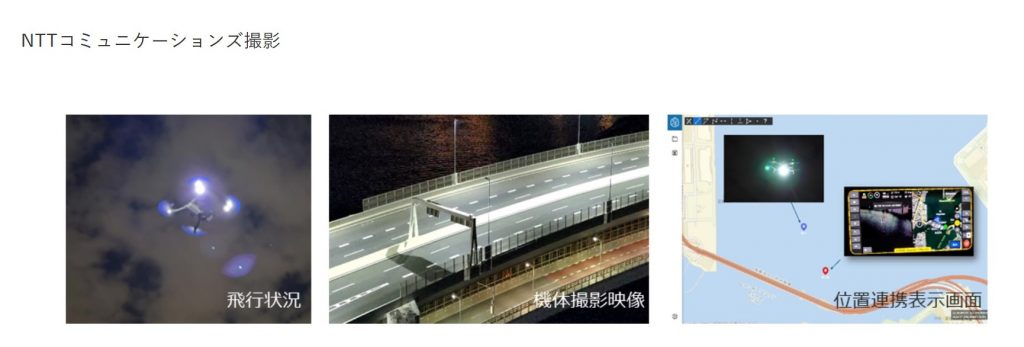

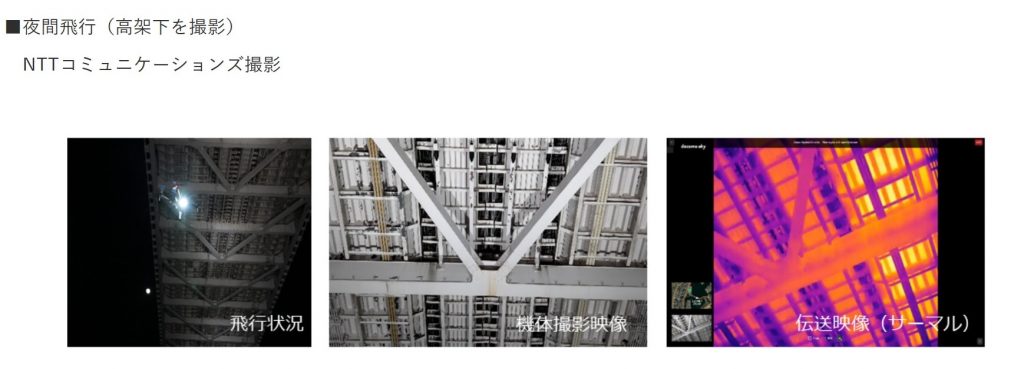

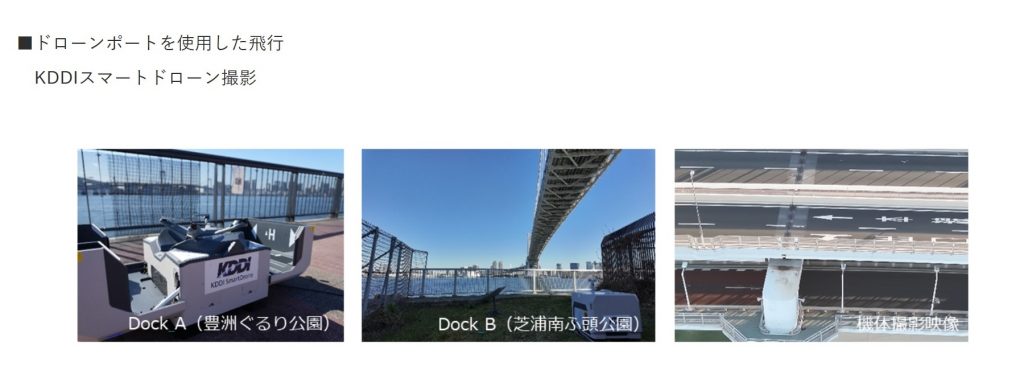

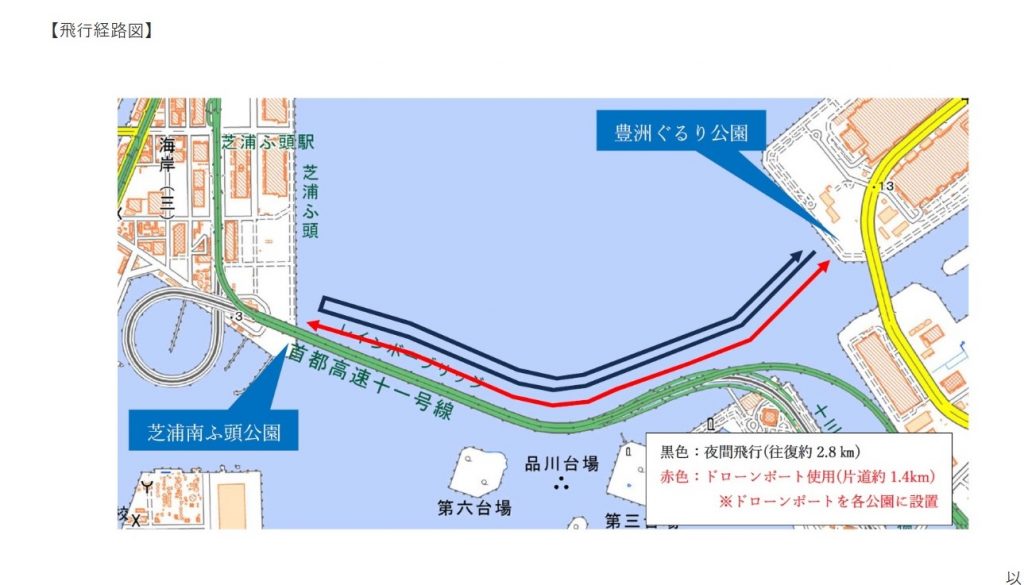

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 首都高速道路株式会社(東京)、株式会社JDRONE(東京)など5社は、2月にレインボーブリッジとその周辺の首都高で、往復約2.8kmの夜間自動飛行など複数の実証実験と検証を行ったと発表した。実験は2月14日に行われ、VTOL、無人ヘリを含む複数種類の機体を使い、ドローンポートも活用した。

夜間撮影の視認性確認やポート間の長距離移動など実験

実験を実施したのは、首都高速道路、JDRONEのほか、首都高技術株式会社(東京)、エアロセンス株式会社(東京)、KDDIスマートドローン株式会社(東京)、NTTコミュニケーションズ株式会社(東京)の5社。

発表は以下の通り。

首都高初の夜間におけるドローンを活用した点検に向けた実証実験の実施

~ 災害時等における遠隔地からの迅速な点検手法の確立に向けた取り組み ~

首都高速道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:寺山 徹)、首都高技術株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:加古 聡一郎)、株式会社JDRONE(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:大橋 卓也)、エアロセンス株式会社(本社:東京都北区、代表取締役社長:佐部 浩太郎)、KDDIスマートドローン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:博野 雅文)、NTTコミュニケーションズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 克重)は、災害時等における迅速で確実な点検手法の確立を目的に、ドローンを活用した往復約2.8kmの自動飛行等の実証実験(以下、本実証)を首都高速道路の長大橋であるレインボーブリッジにて 2月14日(金)に実施しました。

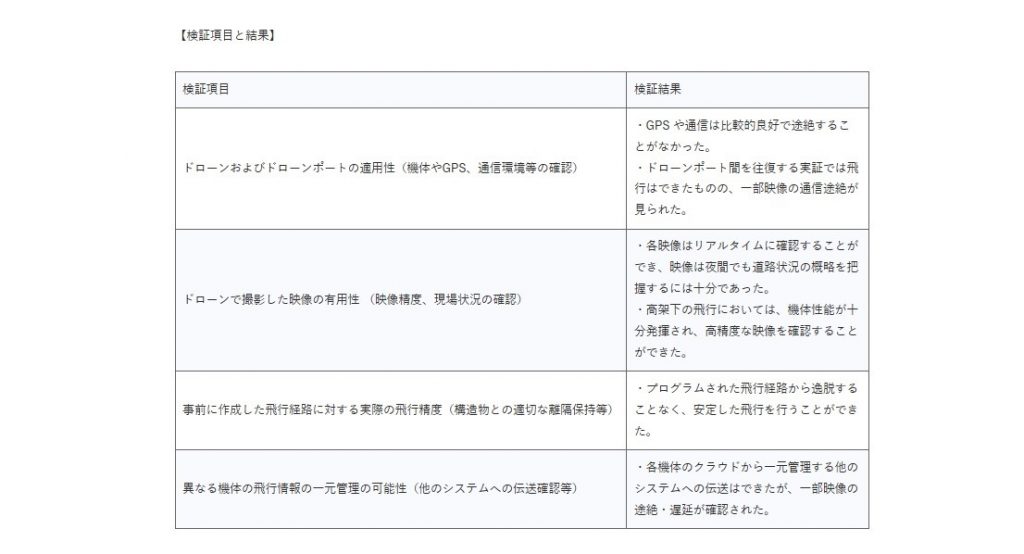

本実証では、夜間の災害発生を考慮し、「夜間飛行時における映像視認性確認の実証」や「自動でドローンの離着陸・充電ができるドローンポートを複数使用し、ポート間を往復する長距離飛行の実証」を行い、ドローンで撮影した映像を用いた災害時等における点検手法の有用性を確認しました。

首都高速道路では大規模災害発生時における迅速な点検による早期の道路啓開を目指し、これまでドローンを活用した点検手法を実証(注1、注2)してまいりました。そして今般、災害は昼夜関係なく発生する可能性があることから、夜間に災害が発生したことを想定し、本実証を実施しました。

・VTOL型(注3)ドローンにより夜間の高速道路上空付近を飛行撮影(エアロセンス)

・暗所での自律飛行を得意とするドローンを活用し、高速道路上空付近を飛行撮影(JDRONE・KDDIスマートドローン・NTTコミュニケーションズ)

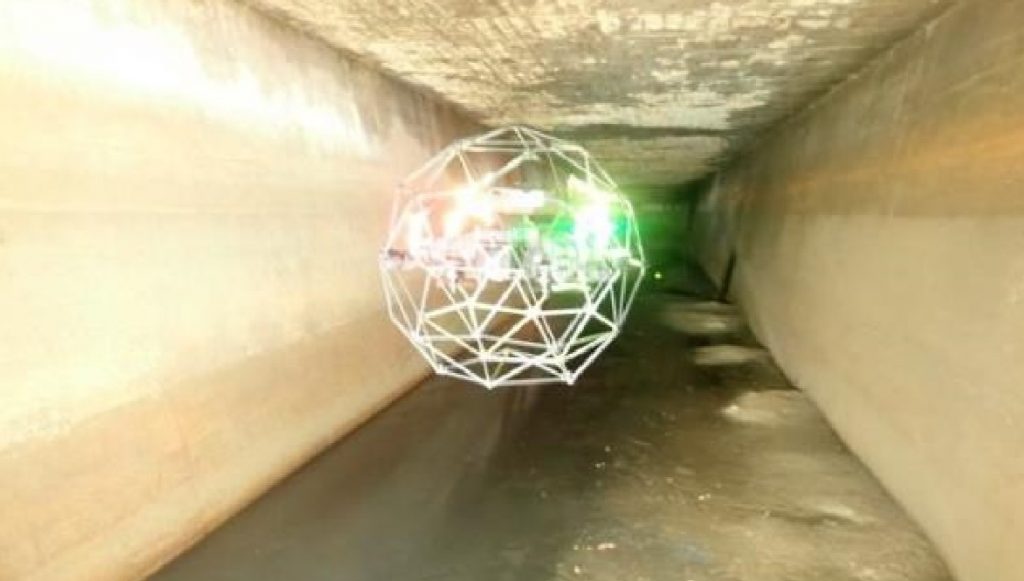

・目視点検が困難な高架下での暗所点検飛行(NTTコミュニケーションズ)

・ドローンは通信とバッテリーの関係で飛行距離が限られるため、複数のドローンポートを使用することによる飛行距離の長距離化(KDDIスマートドローン)

本実証の結果、夜間災害発生時の暗所での飛行における機体選定や点検手法および複数のドローンポートを使用する点検手法の確立に向けて有益な検証結果を得ることが出来ました。

一方で、安定した飛行制御・映像配信を目的とした、災害時の即時点検候補エリアの電波環境の調査および使用電波の選定等、より実践的な運用に向けた課題を確認しています。

今後も、本実証結果を踏まえ、迅速かつ確実に点検を行うために多様な点検手法の確立と体制構築に取組んでまいります。

注1:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンと無人ヘリを用いて中央環状線(葛西JCT~小松川JCT)の往復14kmの長距離自動飛行による高速上点検の実証実験(2023年1月)などを継続的に実施

注2:ドローンポートを使用した自動飛行による高速上点検の実証実験(2024年1月)

注3:VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンは回転翼機のようにホバリングしながら垂直に離着陸し、上空では固定翼機として水平飛行を行うため、滑走路を使わずに長距離の飛行が可能

実証実験の概要

【概要】

日時:2025年 2月14日(金) 午前11時~翌午前2時

場所:レインボーブリッジ(高速11号台場線)

項目:

①高速道路上空を夜間に自律飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

②高架下を昼間・夜間に飛行しながら安定した映像をリアルタイムで配信

③ドローンポートから異なるドローンポートを往復する自動離陸、自律飛行、自動着陸(昼間実施)

④同時に飛行している機体の飛行情報、映像をリアルタイムに取得及び一元管理

※試行検証として、夜間の捜索を想定したドローンに搭載したスポットライト、スピーカからの拡声放送、対象物のリアルタイム位置特定(NTTコミュニケーションズ)、ドローン映像からのリアルタイム人物検出(KDDIスマートドローン)を実施

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

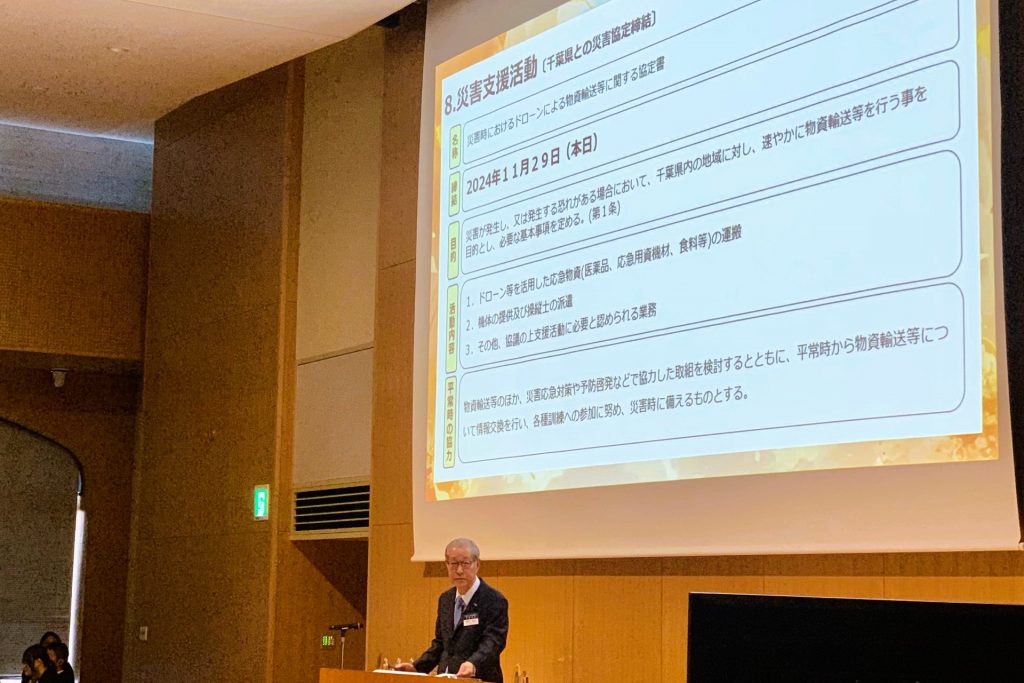

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、2025年1月30日、仙台市と「災害時におけるドローンによる支援活動に関する協定書」を締結したと発表した。仙台市での発災時などにドローンでの支援活動を行う。

能登半島地震での支援活動ふまえ自治体との提携を拡大

協定では、仙台市内で災害が発生したさいなどに、JUIDAが支援活動を行うことを盛り込んだ。この中には①ドローンによる調査、情報収集、物資運搬②操縦者派遣、機体提供、手続きや他機関との調整などの事務作業③映像等のデータの提供④そのほか必要な活動などが含まれる。

JUIDAは能登半島地震で災害支援に取り組みで自治体との協定が迅速な対応に有効と判断し、現在、都道府県や広域自治体、政令指定都市などとの連携を進めている。自治体からJUIDAに対する相談や問い合わせも増えている。

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。- 2025.1.17

一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は阪神・淡路大震災が発生した1月17日、ドローンによる災害対応の調整力や現場の統括力を養成する新講座、「ドローン防災スペシャリスト教育講座」を発表した。能登半島地震でドローンの運用を調整、統括した実践経験もふまえ、どこで災害がおきても現場で調整、統括できる人材の要請を目指す。避操縦にも受講を呼び掛ける。

能登半島地震の実践経験もふまえ体系化 体制構築スキル、関係機関との共通目標設定など

「ドローン防災スペシャリスト教育講座」は、パソコン、スマートフォンなどを使うオンライン学習(eラーニング)形式で提供する。価格は税込み44000円で、JUIDA会員であれば38500円になる。テキストがないかわりに、3年間は繰り返し視聴できる。収録時間は4時間程度で、早送り再生での視聴に慣れていれば短縮も可能だ。終了すればJUIDAから終了証が発行される。

JUIDAが能登半島地震でドローンの運用現場を統括したさい、自衛隊や自治体、民間事業者、被災者など関係各方面との意見や都合の調整と、統括して災害対応の成果をあげることの重要性を痛感し、現場で調整役、当活役を担える人材を養成する講座をつくった。

受講対象に操縦者である必要がないことも特徴で、ドローンを用いた防災活動への関心層を広く対象としている。この中には、自治体職員、自衛隊、消防、自衛隊、DMATなどを含み、ドローン事業者も入る。

講座には、災害時のドローン運用調整、役割分担、各方面との連携を円滑に運ぶスキル、連携各方面との共通の目標設定、災害時の法令、体制構築スキル、事前準備、意思決定、最適な活用方法を判断するスキル、などが含まれている。

JUIDAの発表はこちら:https://uas-japan.org/information/information-34732/

AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。 - 2024.11.19

自動制御技術のブルーイノベーション株式会社(東京)は、一宮町(いちのみやまち、千葉県長生郡)が同社の開発したドローン自動巡回システム導入を決めたと発表した。機体、ポート、ソフトなど2セットを町役場と町内の小学校に設置する。一宮町は年間60万人のサーファーが訪れるサーフィンの町で、津波注意報が出たときなどドローンが自動で出動し、7.5㎞にわたる海岸線の上空からスピーカーで避難を呼びかける。一宮町は仙台市が導入した事例を参考にしたといい、「長い海岸線があっても迅速に対応し被害を最小限にしたい」と話している。11月15日の発表後の東京証券市場ではこの決定を好感して同社株は急反発した。

株式市場も好感 ブルー「津波リスク高い域への導入拡大で防災力向上に貢献したい」

ブルーイノベーション株は一宮町へのシステムの導入が決定した週明けの11月18日、前週末15日の1株あたり719円から71円高い790円で始まり、一時121円高の850円をつけるなど終日、前日終値を超えて取引された。18日の終値も808円で、翌19日の取引も812円と続伸で始まった。

一宮町が導入を決めたシステムはブルーイノベーションが開発した「BEP(ベップ)ポート|ドローン自動巡回システム」だ。ドローンと格納庫になるポート、それを稼働させるソフトウェアで構成される。BEPとは異なるIT機器同士を連携させて果たしたいミッションを遂行させるブルーイノベーションのプラットフォームで、Blue Earth Platformの略称だ。「BEPポート」はBEPを組み込んだドローンの離発着用ポートをさす。

主な機能は監視や警戒が必要な地域、施設、現場などでの自動広域巡回だ。必要なときにドローンが自動で離着陸し、各農事には自動で充電できる。Jアラート(全国瞬時警報システム)と連動していて、津波注意報などが発令された場合にドローンが離陸する。一宮町はこのシステムは2組導入する。2機のドローンは海岸まで飛行し、7.5㎞連なる海岸線を分担して飛び、上空から海岸や波の上のサーファーらに自動音声で避難指示を伝える。設置場所は一宮町役場屋上と町立東浪見(とらみ)小学校屋上を想定している。一宮町役場には非常用電源も備えている。

一宮町は長い海岸線と地域特産のフルーツなどから「緑と海と太陽のまち」を標榜する。海岸へは鉄道駅の玄関口、JR外房線の上総一ノ宮駅から自転車で10分、徒歩なら30分強。バス便もあるが、駅のバス停留所の発車は平日が15時ちょうど、16時ちょうどの2本のみ。休日の運航はなく、年末年始など運航しない時期も設定されている。

約7・5㎞の海岸線には絶好のサーフポイントが多く点在する。トラブル回避のため、禁止行為、エリア分けなどルールも作られている。この恵まれた環境が年間60万人のサーファーを引き寄せている。11月現在も、一宮海岸の駐車場は多くの車とサーフウェアに身を包むサーファーで賑わっていた。県外ナンバーも多い。

一方、街中では「津波注意」と注意を喚起する張り紙や「ここの海抜は〇メートル」と書かれた表示板が目立つ。海岸から広い範囲で海抜の低い平地が広がるため、津波発生時の避難場所も記されている。避難場所は小学校などの公共施設であったり、海岸から離れた丘陵地側にたつ寺院であったりする。町役場は海岸から約2㎞内陸だが、隣接する中央公民館には「この付近は海抜3.4メートル」と示す表示板がある。巨大地震発生時には数メートルから10mの津波も想定されていて、役所の4階より上階に避難することになる。

一宮町は津波が身近だ。さかのぼると1677年10月の延宝房総沖地震(えんぽうぼうそうおきじしん)では、各地で多くの津波被害をもたらしたといわれる。全体像を示す記録はないが、延宝5年(1677年)から享保4年(1719年)までの一帯の出来事を記した『万覚書写(よろづおぼえがきうつし)』には、一帯で住宅52軒が押し流され、137人の男女と子供が死亡し、その後1か月でさらに14~15人が死亡したとする記述が残る。町内には元禄7年(1694年)に建立された供養塔も残る。消防団の施設の玄関前には、延宝地震が再来した場合に想定される津波の高さを示した表示板もある。

システムの導入を決めた背景には、2011年の東日本大震災の津波で避難広報活動中の職員2人、消防団員3人を失った仙台市の事例が教訓となっている側面がある。仙台市は防災担当者自身の安全確保を検討し、2022年10月にブルーイノベーションの津波波避難広報ドローンの運用を始めた。運用にあたり、仙台市はシステムの主な利点を、道路寸断時でも空から俯瞰できるなど災害時におけるドローンの有用性を活用できること、防災担当者の安全確保や広域確認の迅速性確保など東日本大震災からの教訓をいかせること、行政無線やメールなどとあわせた津波避難広報の手段を多重化できることの3点をあげた。一宮町も海岸が広域で、行政無線の設置に限界があるなど、課題が重なっていた。

一宮町は「万が一のときでも被害を最小限に食い止めるため、導入を検討した。仙台市の事例も聞いていて、実験もして有効と判断した。DXを推進しつつ、まかせきりにはせず対応の強化につなげて町を活性化したい」と話す。

ブルーイノベ―ションの発表内容は以下の通り。

ドローンポートの設置が予定されている一宮町役場

ドローンポートが設置される予定の東浪見小学校

サーフポイントが豊富な一宮海岸

一宮海岸

JR上総一ノ宮駅前の案内板。九十九里浜の海岸が広がる様子がわかる

延宝地震が再来すると津波がどこまでの高さになるのか。地元消防団の施設前に防災意識を喚起する表示

町内のいたるところで見かける津波注意を喚起する表示

海抜を示す表示もいたるところにある

町役場に隣接する中央公民館の玄関先でも海抜表示。海岸から2㎞ほど内陸でも防災指揮を喚起 東京2020オリンピックサーフィン会場、千葉県一宮町に津波避難広報ドローンシステムを導入

~Jアラートと連動し、自動飛行でサーファーに避難誘導を実現。令和7年度より運用開始~

ブルーイノベーション株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:熊田 貴之、以下 ブルーイノベーション)は、千葉県一宮町において当社の「BEPポート|ドローン自動巡回システム」※1を活用した津波避難広報ドローンシステム(以下、本システム)の導入が決定したことをお知らせします。本システムは令和7年度より運用を開始し、一宮町の防災力を大幅に強化します。さらに、津波リスクが高い他地域への導入を拡大し、全国的な防災力向上に貢献することを目指します。

■ 新たな防災の形として

本システムはJアラート(全国瞬時警報システム)と連動しており、津波注意報以上が発令された際に、一宮町役場および東浪見小学校の屋上に設置されたドローンポートからスピーカーやカメラを搭載したドローンが自動的に発進。指定された海岸エリア(海岸線延長約7.5km)を飛行し、上空から自動音声でサーファーや海水浴客、周辺住民に対して避難指示を伝達します。これにより、迅速かつ効果的な避難指示・誘導対応が可能となり、地域の安全を強化します。

■ 導入の背景

一宮町では、大規模地震に備え、津波災害への防災対策を整備していますが、現状の防災無線だけでは、海岸線延長約7.5kmの沿岸地域に対して充分な避難指示・誘導を行うことが難しい状況です。また、一宮町は全国有数のサーフィンスポットであり、東京2020オリンピックの正式競技会場にも選ばれており、海上にいるサーファーへの迅速な情報伝達が求められています。

このような課題を解決すべく、一宮町は、当社が開発サポートした宮城県仙台市の津波避難広報ドローン事業※2の事例に着目し、本システムの導入を決定しました。この取り組みにより、一宮町はサーファーや海水浴客、周辺住民の安全をより一層強化する体制を整えます。

■ 用語説明

※1 BEPポート|ドローン自動巡回システム

施設内・建設現場・河川・ダムなどの点検や監視、警報などの広域巡回を、現場で人が介在することなく定期的に実施が可能。自動離着陸・充電が可能なドローンおよびドローンポートシステム。

https://www.blue-i.co.jp/solution/logistics/port_04.html

※2 仙台市津波避難広報ドローン事業

2022年10月より運用開始。Jアラートと連動しドローンが自動離着陸・飛行し、避難広報と状況撮影の全自動化を実現しています。

https://www.blue-i.co.jp/news/release/20221124.html

東京2020オリンピックサーフィン競技の会場「釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ」に選ばれた釣ヶ崎海岸 AUTHER

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

村山 繁DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。